金元玉器特征探析

2018-09-19夏文峰

□ 夏文峰

玉器发展到金元时期,题材与风格均发生了明显的创新与转变。在继承宋辽文化传统的基础上,较多的融入了本民族生活与文化的典型特征,体现了中原传统文化和北方少数民族文化的交流、融合和相互渗透,反映了金元民族对传统文化的吸收、借鉴与传承、发扬,以及民族融合与一统。

金元玉器在题材上除继承了传统文化中的常用题材外,较多的体现了北方少数民族的生活习性和宗教信仰;在风格上,既强化了北方民族粗犷豪迈、自由奔放的鲜明特征外,亦不失中原传统文化的细腻典雅和精致唯美。二者相融合的特征甚为明显。

图1 金 玉节约

一、金代玉器的主要特点

金代在文化上兼收并取,在本民族生活习俗的基础上,继承吸收了宋辽文化传统并进一步发展,对民族文化的融合起到了积极作用。金代出土和传世的玉器比较丰富,有与宋代风格相近的镂空花鸟佩、青玉龟游佩、玉藻鱼、玉童子饰等,亦有反映本民族生活习俗的春山、秋水玉饰和玉嘎拉哈等,体现了金代玉器较为鲜明的时代风格和民族特色。

春水玉整体造型多呈椭圆形,正面弧凸,并以多层次镂空加饰阴线的手法雕出各种花鸟草虫等图纹。最常见画面为玉器正面琢有一只曲颈下伏的大雁躲藏在枝叶交错的荷叶丛中,上端有一只海东青向雁俯冲下来,作追逐状。另有画面为海东青正在啄天鹅的头颅,而天鹅作奋力反抗、展翅跳窜的挣扎姿态。背面是一椭圆形环,环上有穿孔,可供缀结佩戴。

图2 金 花形玉带銙

图3 元 镂雕龙纹玉帽顶

图4 元 镂雕双螭纹玉帽顶

图5 元 镂雕荷鹭纹玉帽顶

图6 元 镂雕子母狮形玉帽顶

杨伯达认为海东青捕掠天鹅的图纹素材,是表现契丹族“春捺钵”弋猎生活的一个场面。《辽史》载:春天,当辽帝行至“春捺钵”“鸭子河泺”时,“天鹅未至,卓帐冰上,凿冰取鱼。冰泮,乃纵鹰鹘捕鹅雁。晨出暮归,从事弋猎。鸭子河泺东西二十里,南北三十里,在长春州东北三十五里,四面皆沙埚,多榆柳杏林。皇帝每至,侍御皆服墨绿色衣,各备连锤一柄,鹰食一器,刺鹅锥一枚,于泺周围相去各五七步排立。皇帝冠巾,衣时服,系玉束带,于上风望之。有鹅之处举旗,探骑驰报,远泊鸣鼓。鹅惊腾起,左右围骑皆举帜麾之。五坊擎进海东青鹘,拜授皇帝放之。鹘擒鹅坠,势力不加,排立近者,举锥刺鹅,取脑以饲鹘。教鹘人例赏银绢。皇帝得头鹅,荐朝,群臣各献酒果,举乐。更相酬酢,致贺语,皆插鹅毛于首以为乐。赐从人酒,遍散其毛。弋猎网钩,春尽乃还。”

金代照例春搜弋猎,将春捺钵改称春水,并以饰春水玉銙为上品。《金史》载;“金人之常服四,带、巾、盘领衣、乌皮靴,其束带曰吐鹘……其从春水之服则多鹘捕鹅杂花卉之饰……吐鹘,玉为上,金次之……其刻琢多如春水……之饰。”这是目前金代玉带板琢饰春水题材的最早记载,为鹘掠天鹅玉器的年代、地区、族属提供了史学记录和科学依据。将富有北方民族生活习性的春水弋猎的生动场面装饰在玉雕艺术的画面中,反映了北方游牧民族的聪明智慧和卓越的创作能力及琢磨技巧。

鹘,即海东青,鸟类之一种。《钦定盛京通志》载:“海东青亦曰海青,雕之最俊者。”《文献通考》曰:“海东青者小而健,能擒天鹅,爪白者尤为异,出于五国之东,契丹酷爱之,然不能自致。”这种体小机敏、疾飞如电、专击鹅和雁的脑壳的小猛禽,深为游牧民族猎人所钟爱,并常有人进行驯养,被视为猎鹰中的绝品。

秋山玉同春水玉题材相似,是一种反映北方游牧民族“秋捺钵”即“秋山”弋猎景象的玉器,图纹大多饰秋天山林中的景象和猎取对象。常见器型呈长方扁平状,画面多由树木花鸟、蹲卧或行走的猛虎、奔跑的小鹿及山石密林等构成。式样古拙浑厚,表现出女真族的生活环境及地貌特征,具有较强的现实生活意境和淳朴浓郁的北国风情。据《金史》记载,金主秋山时亦着饰秋山图案之服。“其从秋山之服,则以熊鹿山林为主……吐鹘,玉为上……其雕琢多如……秋山之饰。”可见秋山玉依然是反映女真族生活景象和场面的,它同春水玉一样,均为金朝一定的社会阶层人士使用的较为贵重的玉器。

图7 元 狮子形玉帽顶

图8 元 镂雕鹤鹿纹玉帽顶

金代除了保持本民族固有的文化传统外,还吸收了辽宋的典章制度。其宝用辽,乐用宋,仪卫“大抵模仿宋制,错综增损而用之”。金人常服玉带为上,庶人禁用玉,“庶人……不得以金玉犀象玛瑙玻璃之类为器皿及装饰刀把鞘”。因此,金代玉器也是金代贵族身份的标志物。其材料主要来自西域,以青玉、白玉为主。间有少量玛瑙器,工艺技法与宋相似,但其功用、式样、内容等略有不同。概括起来,金代玉器大致有以下几个特点:

在纹饰图案方面,金代玉器常用草原民族熟悉和喜欢的天鹅、鸿雁、海东青、虎、鹿、树林、荷草等为造型和装饰图案。

图9 元 镂雕螭穿花纹玉嵌饰

图10 元 浮雕龟云纹玉带穿

图11 元 镂雕桃纹玉带穿

在雕琢工艺方面,金代玉器集阴刻、镂空、迭挖、碾磨等手法于一体,不仅使多数平面玉器装饰增添了极强的艺术魅力,而且也使多层次的玉器作品更加活泼而富有生命力。那自然卷曲的荷叶,相互缠绕、盘根错节的蔓草枝叶以及龟游其中或雁匿荷丛的情景场面,展示了大自然的勃勃生机和令人心醉的草原风情。金代玉器在学习和吸收汉文化的基础上,在利用汉代工匠琢制当时流行的造型图纹时,还创造了深具本民族风格特色的玉器。

在艺术题材方面,金代玉器推陈出新,极具特色。如春水、秋山、玉纳言、玉逍遥、龟游佩等,都是金代玉器较为典型的作品。

二、元代玉器的主要特点

元代玉器在艺术表现手法方面,变化不甚明显。但与宋代玉器纤细秀丽的风格迥然不同,元代玉器比较讲究作品的气韵和粗放性,不求具体描绘,不讲究细部的刻画,颇具元人健壮豪迈的气魄。元代墓葬出土玉器相对较少,传世玉器相对较多,部分继承了辽金玉器的内容风格和题材,依然崇尚富有野味的图纹意趣。器型主要有桃形杯、玉带钩、玉佩饰、玉带板、玉押印、玉瓶等。元代玉器主要有以下几个特点:

1.元代玉器出现了反映蒙古族人生活习俗的画面。尤其在元人承袭汉制服饰的玉带上,各类图纹尤为突出。他们大多头戴尖形帽,身着窄袖过膝长袍,腰扎一条带子,脚穿一双皮靴,或静或动,造型各异,明显地表现出本民族的风格和特色。

2.山林野趣题材较多。辽金以来反映原野密林、春山、秋水等题材的玉器,在元代仍在流行,并且大有发展趋势。纹饰大多雕琢花鸟、飞禽、动物、森林等。风格粗犷开朗,富有广阔的视野和迷人的情趣。

3.普遍采用多层透雕的技法。元代继承和完善了金代所创的多层透雕的表现手法。常见的器物有带扣、器钮、饰件等。器面上大多把一些动物、水鸟花草等分成二、三层进行琢磨,蜿蜒曲折,纵横交错,层层有景,处处有物,再现了北方自然的原始风貌,立体感很强。

4.粗犷豪放,善用重刀。元代玉器工艺手法大多较粗犷,带有游牧民族豪放的习性,一般都留有碾琢后的铊、钻痕,不加修饰整理,不甚注重器物的细腻光洁,善用重刀。如动物的四肢、腮、颈等大的结构分界部位,花草的叶茎相接部位,飞禽的翅膀、羽毛、脖子等部位一般都有重刀出现。

总之,金元玉器深具北方民族粗犷豪放的性格,特别是在工艺上,更加注重突出作品的整体效果,特别是那些多层次的、穿枝过梗的立体玉器,不但主题纹饰突出、精美,而且枝条翻卷自如,穿插得体,别开生面。同时制玉大师们还巧妙地利用其材料和空间,以次要纹饰衬托主要纹饰,暗部衬托明面,叶茎衬托花果,景致衬托人物、动物,远景衬托近景等技法,使画面前后掩映,虚实相依,使花草与禽鸟、动物与自然景致融为一体,达到了生活与艺术的高度统一。但其细部却少有修理,刀工大胆有力,深具北方民族的个性特点。

三、金、元玉器题材和风格探例

下面以河北博物院藏金、元时期玉器为例,对其题材和风格略作分析和探讨。

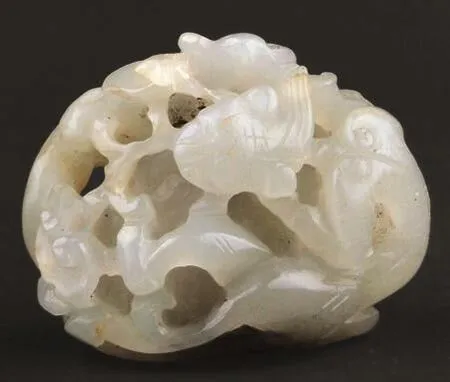

金 玉节约(图1)

图12 元 镂雕花卉纹玉带穿

图13 元 镂雕花卉纹玉带穿

图14 元 镂雕春水纹玉带饰

长4.1、宽3.5、厚1.5厘米。玉色灰白,有明显绺斑。器为“凸”字形,一面中部呈圆形凸起,另一面平整光素,三端各有一穿孔。该节约当为实用器,玉质较差,制作不甚规整,粗犷简约,打磨略显粗糙,不注重细节的处理,具备金代玉器风格。

北方草原民族以游牧为生,多擅骑射,对良马极为珍爱。尤其是贵族的马具,都喜用玉或玛瑙进行装饰。节约是马之革带上面的装饰物,或具有一定的连接作用。

金 花形玉带銙(图2)

长3.6、宽2.5、厚0.7厘米。玉色灰白,内有绺斑。造型为一盛开的花朵,花瓣圆润写实,以粗线条为主,刀法较重,简约明了,具有金代玉器饱满粗放的风格。琢磨较为光滑细腻。器物背面光素平整,有三组对穿孔供缀系,装饰性大于实用性。

玉带是封建社会后期官场礼服的重要组成部分。主要由鞓(皮革带)、銙(带上镶嵌之物)、铊尾(嵌在皮带革的尾端)三部分组成。用玉制作的銙为玉带銙,俗称带板。造型基本为扁平体,是缀在革带上的玉质饰物。唐代,玉带已成为官级尊卑的象征物,革带上的玉銙配置日益趋于制度化,王公贵族们以玉銙的多少及材质的优劣来区别他们之间地位的尊卑、品级的高低。宋元明各朝玉带依然流行,同样也是佩带者身份地位的标志。该玉带銙纹饰粗简,玉质略差,当为中下层人物所使用,同时也反映了金代玉材相对匮乏的真实情况。

元 镂雕龙纹玉帽顶(图3)

长3.2、宽1.2、高3.7厘米。玉色青白润泽,有深褐色玉皮。通体透雕,龙首向上盘踞顶部,长眼宽鼻,龙嘴微张,露齿,龙发细长向后飘浮。四肢矫健有力,龙体滚圆,修长卷曲,龙尾上扬,造型升腾翻飞,矫健有力,动感十足。平底,底部两个穿孔。

帽顶,指帽子顶上所缀的结子或珠宝。器物一般底部平齐,上部隆起,工艺多采用管钻镂空或多层镂雕的技法。纹饰常见的有龙纹、蟠螭纹、春水、秋山、荷叶鹭鸶、鸳鸯卧莲、山石人物等,形态各异,情意盎然。《元史·仁宗纪一》:“为皇太子时,淮东宣慰使撒都献玉观音、七宝帽顶、宝带、宝鞍,却之,戒谕如初。”明沈德符《万历野获编》有关于帽顶的记载:“近又珍玉帽顶,其大有至三寸……元时,除朝会后,王公贵人俱载大帽,视其顶之花样为等威。”由此可见,元代确有玉帽顶之器。

元 镂雕双螭纹玉帽顶(图4)

长3.8、宽2、高2.9厘米。玉色青白润泽,夹有少许黄斑。造型为两蟠螭相对匍匐行进,身体呈S形弯曲状,背部正中琢一条长阴线,在阴线两侧又分别刻出等距离的、每两条为一组的短阴线表示蟠螭的脊骨,四肢有力。螭面部略呈方形,阴刻三角眼,额部阴刻“王”字,两耳圆形直立,脑后飘拂长发。器中心有一通天孔。平底,另有两组对穿孔。

元 镂雕荷鹭纹玉帽顶(图5)

长4、宽2.5、高4.2厘米。玉色青白,夹有黑色小斑点,局部有深黄色玉皮。多层镂雕而成。顶部由两片荷叶和荷花组成,一荷叶中心下凹,似欲折合,边缘呈连弧式。荷花含苞待放。荷叶下的苇叶和水草穿插交织,形成层次丰富的多层立面。水草弯曲自如,三只鹭鸶栖息其间,或昂首望天,或俯身觅食,或伫立观望,姿态优雅闲适。鹭鸶头长翎毛,阴刻细长的三角形眼,身体浑圆,刻划细阴线象征翼羽。平底,底部有二组对穿孔。

图15 元 玉鱼

图16 元 玉瑞兽

元 镂雕子母狮形玉帽顶(图6)

长3.8、宽2、高4.4厘米。玉色青,有黄色绺裂。造型为圆雕大、小二狮,大狮一前肢伏地,一前肢抬起拥抱小狮,与小狮相戏。大狮眼睛上部以一排斜向上的短阴线表现眉毛,眼外凸,方嘴,腮部有弯月形弧线,头部毛发呈多绺的螺旋状,肘部、腿部带有螺旋纹,宽尾自身后上冲。小狮呈站立状,方嘴伸向大狮,头部用短阴线表示毛发,前爪扶在大狮身上。大狮威武有力,小狮幼稚可爱。这种造型俗称“子母狮”。平底,在大狮头部有一通天孔。

元 狮子形玉帽顶(图7)

长3、宽2.1、高4.5厘米。玉色青白,局部有灰色色斑及黄褐色绺裂。呈蹲坐状,头较小,环眼,阔嘴,腮部有弯月形弧线,头部披发呈多绺的螺旋状,一只前爪踩在绣球上,尾自身后上冲,身上有阴线表示毛发。平底,底部有二组对穿孔。

元 镂雕鹤鹿纹玉帽顶(图8)

长2.7、宽1.6、高3.1厘米。玉色青白,夹有黑色小斑点,局部有褐色沁。多层镂雕而成。柞树下一对回首对视的鹤、鹿,鹤身用短直阴线表示毛发,鹿身圆润,四条腿采用重刀镂雕,纤细有力。平底,底部有二组对穿孔。

鹤是一种可以载人升天成仙的瑞鸟,鹿是一种仁兽,有祥瑞之兆。因为鹤、鹿均寿命长,所以古人常把鹤和鹿连在一起,寓意鹤鹿同春、长命百岁。

元 镂雕螭穿花纹玉嵌饰(图9)

长8.2、宽6.5、厚1.5厘米。玉色青,有絮斑,莹润。以圆润的椭圆形环为底边,多层镂空雕刻而成。正面微凸,起伏较大,一螭穿绕于花草云间,圆头圆脑,五官集中在头部下方,额头刻王字,脊背饰双阴线及数对短小阴线。花瓣花叶采用斜磨深挖手法,立体感极强,呈现一种微风吹拂、翻卷摆动的姿态。线条粗放,刀工刚劲有力,深具元代玉器特色。

元 浮雕龟云纹玉带穿(图10)

长4.5、宽3.2、厚0.9厘米。玉色青,温润。长方形,四边委角,周边起细框。中间图案为减地浮雕龟纹,龟口吐祥云,云角较长,云头较小,形成流云状,阴线刻龟背纹。背面平整光素。下方有一扁圆形环,可悬挂系物。侧面挖空呈长方形孔洞,横穿革带系物使用。这种将硬挺的直角,变为流动的委角的作法,使元代玉器的造型、线角显得十分优美。

带穿是古人革带上的一种饰物,由北方草原民族善用的蹀躞带演化而来,具有系挂实用物品的功能。一般造型为长方形或椭圆形,底边附有一环,器体正面常装饰有丰富多彩的图案。

元 镂雕桃纹玉带穿(图11)

长3.8、宽2.8、厚1.7厘米。玉色青白,温润无瑕。长方形,四边委角,两面纹饰近乎类同。中心透雕枝叶及桃纹,桃子中心用深阴线分为两瓣。侧面有横贯矩形孔,用于穿带。

中国传统文化中,桃蕴含着图腾崇拜、生殖崇拜的原始信仰,有着生育、吉祥、长寿的象征意义。桃因“子繁而易植”象征多子多福,又传说东方有桃树,以核作羹,食之益寿,故桃寓意为寿。

元 镂雕花卉纹玉带穿(图12)

长4.1、宽3.2、厚1.2厘米。玉色青,夹有黑色小斑点。长方形,四边委角,多层透雕。正面凸起,镂雕花卉、枝叶,叶子上采用深、浅两种阴线表现筋脉,图案简练紧凑。下有扁圆形环,供挂系物品用。背面光素,周围有边框。侧面留有矩形孔,供穿带用。

花卉纹在早期玉器中极为少见,南北朝、隋唐之后逐渐增多。元代花卉纹的主要特点是:花叶翻卷自如,多用大花、大叶填满空间,叶脉以细长的阴线表现,在雕琢的技法上注重图案的深浅变化、层次区分及整体效果。

元 镂雕花卉纹玉带穿(图13)

长4、宽3.8、厚1厘米。玉色偏黄,有褐色绺纹。近正方形,四边委角,深层透雕。上部雕一盛开花朵,花瓣卷曲深凹。下部为一对舒展的花叶,花瓣和花叶上均雕刻细阴线。图案丰满生动,刀法粗犷有力。背面光素,挖圆形孔,四周留边框。侧面挖成长方形孔洞,供穿带用。

以上所论器物,在取材和寓意上均有明显的中原传统文化特征,如龙、螭、狮、鹤、鹿、桃、花卉等,均为汉族典型传统吉祥纹饰,是元代吸收、借鉴和利用中原传统文化的铁证,充分说明中原文化对元人的影响是非常深远的。同时,其纹饰特征和工艺手法在继承传统文化的基础上,又充分体现了元人作为北方游牧民族那种粗犷、豪迈、奔放、大气的性格特征和生活习性。

元 镂雕春水纹玉带饰(图14)

长7、宽4.6、厚1.1厘米。玉色偏黄褐色。以海东青捕天鹅为主题,刻画了天鹅为躲避海东青的追捕慌忙藏匿于花草丛中的情景。天鹅长颈弯曲,躲藏在枝叶交错的荷叶丛中,海东青向下俯冲欲啄其脑,生动传神。采用多层镂雕的工艺技法,加强了作品的深厚度,凸显三维效果。下端背面有挂扣,供系物用。

该玉器无论在题材上还是雕琢手法上,均为典型的元代特征,是完全属于元人自己的创新之作,真实反映了元人游猎的生活习性,为元人玉作的典型代表器具。

元 玉鱼(图15)

长3.9、宽2.7、厚1厘米。玉色青白,带黑色斑。造型为圆雕扁平体,鱼体宽大肥胖,小鳍,尾分叉。头部小,嘴微张,圆圈眼,下唇与鱼腹处似锯齿状,并以刚劲有力而细密的斜格纹表示鱼鳞。特别有趣的是,在大鱼的上尾部,还雕有一条与大鱼体态相似的小鱼,构思巧妙,十分可爱。

鱼是中国玉器中常见的动物形象之一,鱼形佩在史前文化时期即已出现,商周时期数量较大,造型多呈直条形或弧圆形,少见装饰,仅具形态而已。宋代以降,玉鱼开始向写实方向发展,同时又因“鱼”与“余”“裕”谐音,寓意富足有余,至今仍深受人们喜爱。尤其是金元时期,北方民族以渔猎为生,鱼成为他们的主要食物,于金人、元人更为亲切、崇敬和神圣,甚至成为他们的图腾对象,其意义不言而喻。

元 玉瑞兽(图16)

图17 元 玉瑞兽

长6.8、高4.8、宽2厘米。玉色青白,黄褐色沁斑。瑞兽前肢合抱于胸前,后腿曲卧,头部微昂,双角粗壮,管状眼,阔鼻,嘴略尖,闭口露齿,齿以状孔表示,双翼似宽带飘拂状,胸部以阴线表示,细部修饰简略,显得古朴、粗犷,给人一种雄健有力的感觉。

元 玉瑞兽(图17)

长6.3、宽2.2、高4.5厘米。玉色青白,褐色沁斑。瑞兽整体造型为蹲伏凝视状,兽首微昂,独角,长眉,圆眼,如意形鼻,嘴平齐,长须。躯体肢干健壮,双翼丰满飞扬,神采奕奕,气宇轩昂,充分表现出一种内在的气势、力量和威武感。

玉鱼和玉瑞兽为中原传统文化和元人民族文化有机结合的典型代表。鱼的寓意上文已经叙述,而神圣庄严的瑞兽除了蕴涵传统祥瑞寓意之外,其所体现出来的那种英武彪悍,则是元人民族性格的真实反映,完全符合元人的游猎生活、民族性格和尚武侵略、开疆扩土的国家政策。