母语者和二语者加工汉语否定极项允准语的实验研究

2018-09-10姚倩

姚倩

[关键词]否定极项;从来;隐性否定;显性否定;允准能力

[摘要]本研究通过可接受度判断和自控步速阅读两种方式研究母语者和二语者加工“从来”允准语情况,从而确定不同允准语的允准能力强弱,显性否定词和隐性否定词加工时间差异以及母语者和二语者加工的异同。研究发现,隐性否定词“只”的允准能力最强,可接受度判断和自控步速阅读结果都同“不”不存在显著差异,然而二语者加工“只”存在困难。研究还验证,母语者加工句子表现出了“句末整合效应”,二语者表现为逐词加工。

[中图分类号]H195.3;H14 [文献标识码]A [文章编号]1674-8174 (2018) 04-0050-08

1.引言

沈家煊(2015: 106)指出,语言中有些词语一般只能用在肯定句,有些词语一般只能用在否定句。如果把肯定、否定看作正、负两极,那么语言中有些词语属于“极性词”。在英语中就有不少极性词,例如“ever”:

(1) *Max ever works.

Max doesn't ever work.

张定(2013)指出,语言里的不定代词同否定语境关联,还可以出现在条件小句和疑问句等语境中,具有这种分布的表达形式一般称之为“否定极项”(Negative Polarity Item,下简称NPI),例如,汉语的“任何”和疑问词系列。允准否定极项出现的语言成分就是允准语(licensor)。例如:

(2)任何动物都需要氧气。

这个句子如果没有“都”是不能成立的,因此“都”就是“任何”的允准语。 对于“从来”是不是极性词,蒋勇、廖巧云(2012)归纳了三种看法:第一,“从来”是极性词;第二,是准负极词,多用于否定句;第三,“从来”不是极性词,可以自由地用于肯定句和否定句。袁毓林(2012)通过对出现在否定句和肯定句中频率的分析,认为“从来”是否定极项。汉语本体研究基于语料总结了很多允准“从来”出现的语境。(唐为群,2007;蒋勇、廖巧云,2012;袁毓林,2012: 171-176)语言加工领域通过反应时和ERP等多种手段研究了母语者加工否定极项以及否定极项允准语的情况,包括英语、德语等。(Saddy et a1.,2004;Richter& Rado, 2014; Xiang et al., 2016)

从现有的研究来看,主要有以下不足:①“从来”的语义允准条件还存在争议,缺乏实证研究支撑;②缺乏对汉语否定极项允准语的加工研究;③缺乏对汉语否定极项允准语允准能力强弱的研究;④缺乏对汉语显性否定形式和隐性否定形式的在线加工对比研究;⑤缺乏对第二语言学习者加工否定极项及其允准语的研究。

基于上述不足,本研究将通过离线和在线两种方式研究母语者和二语者对“从来”以及“从来”允准语的加工,旨在回答以下問题:①本体研究中“从来”的允准语的心理现实性;②“从来”的允准语的允准能力强弱排序;③汉语显性否定形式和隐性否定形式在允准否定极项时的加工时序是否存在显著差异;④二语者同母语者加工否定极项及其允准语的差异。

2.否定的类型以及加工研究

否定形式主要有两种,一种是显性否定,一种是隐性否定。按照Xiang et al.(2016)的分析,这种分类基于语义表征。显性否定包含了外显的形态,比如,no、nobody other than。隐性否定没有包含外显的形态,但是仍然断言了否定的含义,例如,few、Only也是在句法和形态上体现不出否定的含义,但实际上断言了否定的含义nobody other than。例如:

(3) Only John read the article.

实际上这个句子要表达的内容相当于:

(4) Nobody other than John read the article.

总之,否定含义有两个来源,一是断言(已经说出来的部分),另一个是非断言的内容(预设或者语用隐含意义)。前者叫做“显性否定”,后者叫做“隐性否定”。

两种否定形式都具备允准否定极项出现的能力,Xiang et al.(2016)通过ERP和自控步速阅读两种方式考察了允准英语否定极性词ever出现的两类否定形式的加工情况,发现隐性否定only同显性否定no以及只是形态上没有表现为否定的few之间加工时间差异并不显著。文章还考察了由感情词(emotive predi-cates)所允准的句子,例如:

(5) Andrew is surprised that the dogs heowns have ever responded to commands.

在这个句子中surprised是感情词,ever是由surprised允准出现的,文章将此类允准条件称作语用层面的允准,因为感情词不论在句法上还是形态上都不能表达否定。结果发现母语者对语用允准机制,也就是句(5)的加工时间同显性否定词和隐性否定词允准的句子的加工时间出现显著差异,即其加工时间会更长。此外,Xiang et a1.(2009)通过ERP在不被允准的否定极项的句子中发现了P600①,体现了句法和形态方面的问题。Saddy et a1.(2004)通过ERP对德语中不被允准的否定极性词和肯定极性词进行了比较,发现两类词的加工机制有所不同。但是这些加工研究都是针对其它语言,对汉语否定极项的加工研究亟需展开。

3.关于“从来”的语义允准条件

在汉语中,显性否定形式和隐性否定形式都可以允准汉语否定极项的出现。显性否定形式包括“不”和“没”等。在袁毓林(2012:167)看来,“只”和“都”具有隐性否定和极项允准功能。“只”和英语中的only对应,表达了语义上的否定。例如:

(6)他只/都吃巧克力口味的。

这句话蕴含了一个否定句,即:

他不吃别的口味。

因此,“只”和“都”可以允准“从来”的出现。例如:

(7)他从来只/都吃巧克力口味的。

此外,还有由“就”允准的“从来”句,例如:

(8)……从来就这一条线以北和以东的边界地区,历史上从来就属于中国管辖的。(来自BCC语料库,《福建日报》,1960-4-30)

“就”也具有隐性否定的功能,这句话暗含的语义是:没有其它的线,历史上不属于别的国家管辖。

除此之外,“从来”还可受到“很少”以及“wh... wh”的允准。(蒋勇、廖巧云,2012;袁毓林,2012)例如:

(9)这个孩子,从来很少买零食。(孫犁,《风云初记》)

(10)他从来想做什么做什么。

根据唐为群(2007)的统计,“从来”在肯定句中偶尔能带ABAB式形容词,例如:

(11)小王从来干瘦干瘦的,根本就没胖过。

体标记为“着”。例如:

(12)他从来都牵挂着你。

(13)他从来不站着讲课。

汉语中,有一些否定极项可以受到隐性否定动词允准,例如“任何”。对于“从来”是否可以被隐性否定动词允准还不确定,因此,隐性否定动词也列为考察对象。例如:

(14)?①他从来拒绝跟我吃饭。

含程度义的动词往往具有持续性,从语义搭配上来说,能允准“从来”的出现,但也需要进一步验证。例如:

(15)?他从来注意穿着。

还有“有”和“是”。例如:

(16)?我从来有早起的习惯。

(17)?他从来是一个善良的人。

我们从北京语言大学HSK动态语料库中共搜索到456条有“从来”的句子,其中仅有9句为肯定句。这些句子中有48条偏误句,偏误率为10.5%。偏误句中有5句为肯定句,占肯定句总数的一半以上,其余43句为否定句。主要偏误类型有体标记“过”的遗漏和副词的缺失。例如:

(18)*求学这么多年,我是从来没有迟到的。(遗漏体标记“过”。)

(19)*在一座高山上里有了一座庙。在庙里原来有了一个和尚,他从来把水自己从山底下挑上来了。(遗漏“都”或者“就”。)

4.前测:可接受度判断

前测的目的是验证前面所提到的允准语的允准能力,以及初步了解二语者习得的情况,为自控步速阅读打下基础。

4.1 测试方法

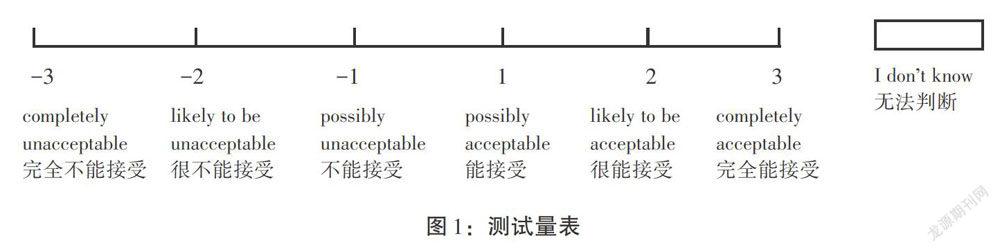

被试分为母语者和二语者两组。母语者被试为某大学32名非语言类专业学生,二语者按照学习时间分为中级A、中级B、高级三个级别。中级A已经学完了一年的课程,每个级别相差一学期的学习时间。其中,中级A有效被试27名,中级B有效被试25名,高级有效被试23名。每个级别的被试分别集中以纸笔测验的形式进行。测试的量表如图1:

所测句子类型包括上述语义允准条件以及“不”“没”允准的句子。此外,增加了几类学生易犯错误的偏误句。

第一,没(无体标记)。例如:

(20)*②他从来没学汉语。

第二,没……了。例如:

(21)*我从来没吃了火锅。

第三,带时间词,体标记为“过”。例如:

(22)*去年,他从来没去过北京。

第四,肯定句中带副词“也”。例如:

(23)*他从来也很早起床。

共17类句子,每一类都有4个句子,共68个测试句,全部随机排列。测试词语大都是所学教材《发展汉语》(李泉,2011)初级下的词语,仅有5个词超出初级下范围。对于测试中所有被试可能不认识的词,都加注了拼音和英文注释。测试中允许被试查词典,如果有不认识的词可以问主试。

4.2 测试结果与讨论

我们计算出了不同组别的判断值,采用惠特曼U系数对判断结果进行了统计分析。结果显示,各类允准语的允准能力是不一样的。母语者评分在1分以上的按照评分从高到低为:不(2.61)>没……过(2.35)>只(1.5)>wh…wh (1.43)>都(1.16)。在肯定句中明显没有允准能力的是“也”,得分为-1.44。其余的句式介于一1到+1之间,显得不确定。三个级别的学习者同母语者都存在显著差异的是“wh…wh”“只”和“都”。学习者同母语者判断完全一致的是“没……过”,评分都在1以上,并且不存在显著差异。学习者和母语者都不能接受“也”出现在肯定句中。三个级别学习者都能够接受“不”,评分都在1以上。从学习者的判断可以看出,比较难以习得的是“都”“只”“wh... wh”与同时带“都”和体标记“着”这四个允准条件。

中级A和中级B的被试对于否定句中错误的体标记“了”的判断上,都处于不确定的状态,而高级被试可以比较确定地判断其不能接受,得分为-0.85,这是学习者的一大进步。在对带时间点的句子的判断上,例如:去年,他从来没去过北京。中级A和高级组学习者都表现出了拒绝,平均分值分别是-0.57和-1.41,中级B为0.46,中介语总体趋势是在进步。这两处也恰好是学习者偏误较多的地方。

5.自控步速阅读实验

结合前测,我们把可出现在“从来”后面的副词进行了在线的自控步速阅读实验研究,主要有四个目的:一是进一步考察几个副词允准语的允准能力;二是考察显性否定允准语和隐性否定允准语之间的反应时是否存在显著差异;三是考察差异出现在句子的什么位置;四是考察母语者和二语者各自加工句子的特点。

5.1 实验刺激

实验刺激句由24个实验句,24个控制句和24个填充句构成,共72个句子。所测试的副词有“不、只、都、也、就、很少”,每个副词都有四个对应的句子。由于“没”和“过”共同组成允准项,因此选择“不”作为显性否定词。除了副词之外,实验句和控制句其余部分的词都是一样的。实验句和控制句的谓语部分都是“吃白米饭、喝冰红茶、点红烧肉、听我的话”。宾语所用的词都在实验前确保被试是认识的。控制句是同实验句对应的,删去了“从来”的句子。每个句子呈现完之后,都会有一个测试句。测试句整句呈现在屏幕上,以测试被试是否认真阅读前面呈现的句子。例如,实验句为:

(24)他从来只吃白米饭。

测试句为:

(25)他从不吃白米饭。

对应的控制句为:

(26)他只吃白米饭。

测试句为:

(27)他不吃蛋炒饭。

控制句的目的是为了考察被试的反应时是否只受到了副词的影响,还是在“从来”和副词的共同影响之下。测试句的目的是促使被试认真阅读句子。

在试测中,我们发现测试句的内容会影响到被试的注意点。如果测试句集中在考察宾语的内容,例如,被试阅读的句子是“他从来只吃白米饭”,测试句为“他吃蛋炒饭”,那么被试在阅读过程中,会快速让句子前面的部分过去,只注意宾语部分。因此,测试句在动词之前一定会有测试点,例如“他从不吃白米飯”。填充句为同实验目的无关的句子。

5.2 实验程序

实验采用E-prime2.0编程,实验句一个词一个词地出现在屏幕上,被试看完一个词以后,按下空格键,继续看下一个词,直到所有的词都出现为止。例如:

他/从来/只/吃/白米饭。

被试继续按空格键,会出现测试句:他从不吃白米饭。最后请被试判断测试句是否同前面所看到的句子意思一致,如果一致,按下√,如果不一致按×。(注:√实为J键,×实为F键。实验之前已经把√和×写在小纸片上,贴在键盘相应位置。)

实验组为35名汉语高级学习者,对照组为32名汉语母语者。

5.3 实验假设

从前测来看,学习者能接受的句子为显性否定句,那么我们预测,学习者对其余副词的反应时会比“不”长,统计上可能会有显著差异。其余的副词之间也会因为学习者的掌握程度不同出现差异。母语者作为对照组,如果能够接受几种副词的允准,那么一种可能是各类副词之间不会出现显著差异,另一种可能是各个副词之间因为允准能力的强弱不同导致反应时出现显著差异,反应时越短,允准能力越强。

5.4 实验结果

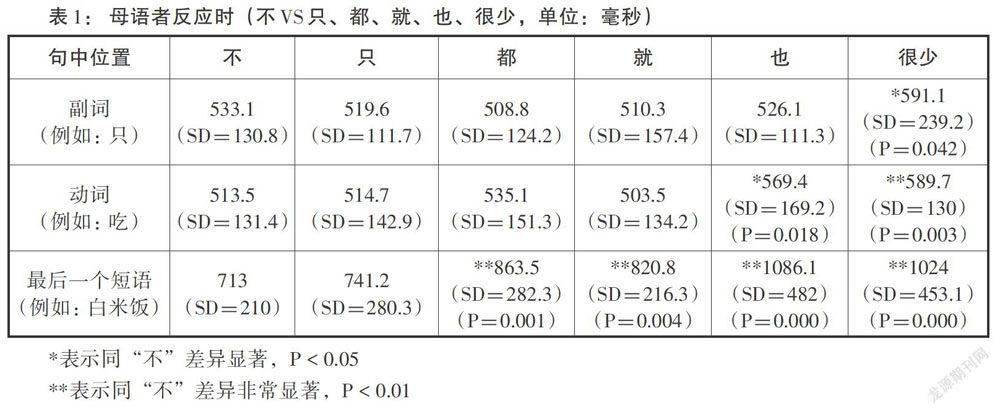

35名实验组被试中,有两名被试对测试句判断的正确率低于80%,3名被试在测试过程中程序出现故障,因此这5名被试的数据被删除,最终有效被试为30名。实验结果采用重复测量方差分析进行统计,并且删去了±2.5个标准差以外的值,删除数据不超过总数据的5%,得到结果如表1、表2和图2、图3。

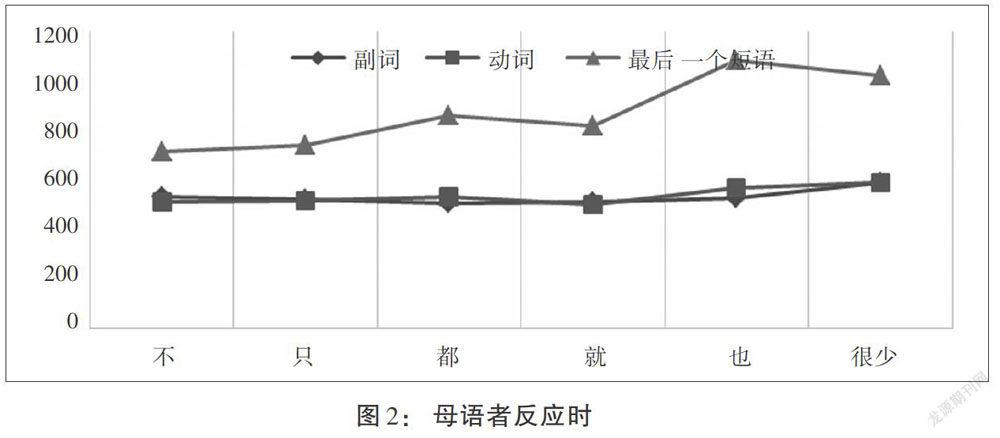

把“不”做允准语的句子和其余副词做允准语的句子的不同位置的反应时进行比较之后,发现两类被试都出现了显著差异,只是出现的位置并不相同。二语者的差异在副词的位置就已经出现了,母语者的差异出现在最后一个短语的位置,这同Xiang et a1.(2016)的研究结果一致:母语者的差异出现在较为靠后的位置。因此,母语者的反应时重点考察最后一个短语,二语者的反应时重点考察副词的位置。母语者的差异出现在最后一个短语的位置有可能是溢出效应(spill-over effect)所致,即前面部分的反应时影响了后面部分的反应时。

母语者对实验句最后一个短语的反应时从长到短为:也>很少>都>就>只>不,同前测结果基本一致。唯一不同的是“都”句的反应时略高于“就”句,但是差异并不显著(P =0.334)。在前测中,“都”的分数高于“就”。考虑到前测的句子并没有把句子的其它部分控制为完全一样,我们做了一次事后的分析,也就是把自控步速阅读测试中带“都”和“就”的句子以可接受度判断的形式(如图1)重新测试了30位母语者。其中一位被试在测试卷上标识不清晰,因此有效被试共29名。测试结果,“都”平均分为1.4,“就”平均分为1.1,但是差异并不显著(P =0.624)。

二语者对“从来”后的副词反应时从长到短为:很少>都>只>就>也>不,其中“都”和“只”跟“不”存在显著差异,同可接受度判断结果一致。“很少”因为有两个字,因此反应时较长,暂不讨论。除去“很少”和“不”之外的另外四个副词在副词的位置上也没有出现显著差异。在最后一个短语的位置上,“就”“也”做允准语的句子之间差异显著(P =0.044)。

二语者控制句中副词的反应时从长到短为:很少>都>只>就>也,而实验句中副词的排序为:很少>只>都>就>也。母语者控制句中最后一个短语反应时从长到短为:都>很少>也>只>就,实验句中最后一个短语反应时从长到短为:也>很少>都>就>只。

5.5 讨论

首先,非常值得注意的是,母语者和二语者对有“不”的句子和有其他副词的句子在反应时上都出现了差异,只是差异出现的位置并不相同。母语者的差异出现在整句最后一个短语以后,二语者的差异出现在“从来”后面的副词以后。母语者对“从来”后出现的不同副词、动词之间均没有表现出显著差异,说明母语者对“从来”后面出现的非显性否定副词不及二语者敏感。可以推测,母语者倾向于对整句的加工,二语者倾向于逐词加工。这充分体现了“句末整合效应”(sentence-final wrap-upeffect),“被试在所有成分都呈现之后,最终构建核心目标,提取、整合句子的语义,从而理解全句的核心命题”。(吴芙芸、李立园,2015)但是,显然这种“句末整合效应”只体现在母语者身上,并未体现在二语者身上。

母语者在线的判断和可接受度判断基本一致。然而,在前测中,“都”句的接受度高于“就”句的接受度。在线研究中,“从来都”句最后一个短语的反应时略高于“从来就”句最后一个短语的反应时,但是差异并不显著(P =0.334),事后测也未发现显著差异。我们推测“都”和“就”允准能力较为一致。

母语者到最后一个短语的位置时,溢出效应已经不太明显,“很少”句的反应时比“也”句的反应时略低,尽管“很少”是双音节词,但是不合语法的“也”在这一阶段的反应时最长。句子的可接受度在反应时上得到了充分的体现,同时再次印证母语者倾向于整句加工。

Xiang et a1.(2016)用ERP和自控步速阅读两种方式发现不同的否定形式的确有不同的解读机制。感情类的词在做允准语时,解读时间显著长于另外四种允准语,只是这样的差异出现在较晚的时候,在最后一个短语的位置。我们的研究发现母语者阅读不同实验句所出现的差异也在较为靠后的位置。从这一点来看,不同背景的母语者解读此类句子有相同之处,这同二语者有着明显的不同。研究结果显示,有“只”的句子和“不”的句子之间不存在显著差异,同可接受度判断的结果完全一致。这说明,“只”的允准能力的确很强,明显高于其他副词,在表达隐性否定意义方面同“不”差异很小。Xiang et a1.(2016)的研究显示,被试对no,few,only三个允准语所允准的ever以及ev-er后面出现的两个词的反应时均未出现显著差异。那么可以推断,排他算子(exclusive parti-cle)在不同语言中允准否定极项的允准能力方面可能存在一定的普遍性,允准能力都表现得同显性否定词无显著差异。我们所考察的几个副词都是在句法一语义层面的,没有考察语用层面。研究结果显示,即使在句法一语义层面,允准语的允准能力也是有所差异的。

从笔画数的角度来看,“也”的笔画数最少,但是“从来也”句最后一个短语的反应时明显高于其他副词允准的句子,说明母语者的判断并未受笔画数影响。即使是两个音节的“很少”,在最后一个短语的位置,反应时也低于“也”,说明母语者没有受到音节数的影响。从词频来看,“只”“都”“就”这三个词中“只”的词频最低(刘源等,1990),但是反应时最短,说明被试也没有受到词频的影响。因此,反应时的差异还是由允准语自身的允准能力决定的。如果把隐性否定词的允准能力和隐性否定功能划分出层级,那么“只”处于第一层级,“都”和“就”处于第二个层级。

不同于母语者,二语者的差异体现在了副词的位置上,同母语者的解读机制表现出了不同。和“不”存在显著差异的是“只”“都”和“很少”,“也”的反应时仅次于“不”。我们推测,可能被试预测后面会出现否定词,但是被试对带“也”的句子中动词和最后一个短语的反应时都没有发现同“不”的句子存在显著差异。由于“很少”是双音节词,出现显著差异极有可能是由于音节数的原因。动词的位置未出现任何显著差异,最后一个短语的位置上,“也”句同“不”句的平均反应时相差238.1毫秒,但是差异并不显著。这说明,学习者在一定程度上可以判断出“也”不能允准肯定句中的“从来”,表明学习者能习得一部分句法一语义层面的问题。(Yuan,2010)但是,学习者未能习得“只”的允准功能。从界面的角度来看,“从来”反映了说话人的主观评议语气。(唐为群,2007)这种语气尤其是表现在肯定句中。按照Kong (1991: 1-2)的分类,“只”是排他算子( exclusive particle),“都”是加合算子(addi-tive particle),两个词对句子有着不同的语义贡献(Konig,1991: 36-37),具备一定的信息量。袁博平(2015)指出,“一个界面中所需协调、整合的信息量越大,学习者的二语就越会表现出不稳定性和不确定性”。在这里,学习者需要处理两种态度,信息量相对较大,所以出现了不确定性,以及同母语者的显著差异。

从控制句的数据可以看出,四个副词反应时的排序和实验句中四个副词反应时的排序完全不同。这说明,反应时的差异不完全是由副词引起的,而是由“从来”和副词共同造成的。

通过在教材语料库languagedata.net上对语料的搜索,我们找到了99条出现在教材中的语料,仅有一条是肯定句,即:

(28)……21%,所以历史上中国人口从来都是在世界人口中占了一个很大比例。(《成功之路·成功篇1》,适用水平:高级。)

其余的语料主要有以下三种类型,例如:

(29)她从来没去过英国。(《长城汉语生存交际》,适用水平:初级、中级。)

(30)田中从来不去打针,只是大量喝热水、睡觉。(《汉语新天地1》,适用水平:中级。)

(31)他从来未曾用这种声调叫过“爸爸”。(《成功之路·冲刺篇1》,适用水平:高级。)

(32)但是春来从来就不是女孩子,她天生就是一个女……(《成功之路·成功篇1》,适用水平:高级。)

这说明,现有的汉语教材较为侧重显性否定词允准的“从来”,对隐性否定词允准的“从来”比较回避。

6.结论

本研究通过可接受度判断和自控步速阅读两种形式考察了母语者和二语者加工否定极性词“从来”及其允准语的情况。研究主要有以下几个发现:第一,通过对母语者反应时的考察,在“从来”的隐性否定词允准语中,“只”的允准能力最强,同“不”不存在显著差异。第二,从母语者的反应时来看,隐性否定词“都”和“就”同“不”存在显著差异,允准能力相对较弱。第三,二语者习得允准语“只”“都”“就”有困难,尤其表现在对“只”的习得上。第四,母语者和二语者加工句子的模式存在差异。母语者倾向于整句加工,表现出“句末整合效应”,二语者倾向于逐词加工。第五,二语者能判断出“也”在肯定句中不具备允准能力,印证二语者能够习得部分句法一语义界面的论断。此外,从可接受度判断的结果来看,隐性否定动词不能直接允准“从来”的出现。通过对汉语教材的分析,我们发现教材主要集中在教授显性否定词允准下的“从来”。由于学习者习得隐性否定词做允准语有困难。我们建议,允准能力强的隐性否定允准语也可适当纳入教材中。

[参考文獻]

蒋勇,廖巧云2012“从来”隐现极性特征与梯级逻辑[J].现代外语(2).

李泉(主编)2011发展汉语(第2版)[M].北京:北京语言大学出版社,

刘源,梁南元,王德进,张社英,杨铁鹰,揭春雨,孙伟1990现代汉语常用词词频词典[M].北京:宇航出版社,

沈家煊 2015 不对称和标记论[M].北京:商务印书馆.

唐为群 2007“从来”和“从来”句[J]语言研究(3).

吴芙芸,李立园 2015汉语辖域关系的在线理解:以全称量化词与否定词为例[J].当代语言学(4).

袁博平2015汉语二语习得中的界面研究[J].现代外语(1).

袁毓林 2012 汉语句子的焦点结构和语义解释[M].北京:商务印书馆.

张定 2013汉语疑问词虚指用法的来源[A].载吴福祥,邢向东(主编),语法化与语法研究(六)[C].北京:商务印书馆:389-431.

张辉,卞京,王茜2017不同水平的中国英语学习者英语过去式加工机制的ERP研究[J].外语教学(2).

Konig,E. 1991

The Mean,in,g of Focus Particles:A Com-parative Perspective [M]. London&New York: Rout-ledge.

Richtcher,F.&J.Rad0 2014 Negative polarity in Ger-man: Some experimental results[J]. Journal of Seman,-tics (31).

Saddy, D.,H.Drenhaus&S.Frisch 2004 Processingpolarity items: ConUastive licensing costs[J]. Brain,and Language(90).

Xiang,M.,B.Dillion&C.Phillips

2009

Illusory li—censing effects across dependency types: ERP evidence[J]. Brian,& Lan,guage (108).

Xiang,M.,J.Grove&A.Giannakidou 2016 Semanticand pragmatic processes in the comprehension of nega-tion: An event related potential study of negative polar-ity sensitivity[J]. Journ,al of Neurolin,guistics (38).

Yuan,B. 2010

Domain-wide or variable-dependent vul-nerability of the semantics-syntax interface in L2 ac-quisition? Evidence from wh-words used as existentialpolarity words in L2 Chinese ~7ammars [J]. Secon,dLanguage Research(2).

①本文在寫作过程中,受到了导师周小兵教授的悉心指导,《华文教学与研究》匿名审稿专家提出了非常宝贵的修改意见,在此一并表示谢忱!

①P600是一个正走向的ERP波型,波峰潜伏期大概在600毫秒左右,并持续几百毫秒。语法错误、暂时的歧义和高度复杂的句子等都能引起P600。(张辉等,2017)

①“?”表示句子的可接受度还不确定,需要实证研究验证。

②“*”表示句子为偏误句。