基于社区调查的北京市公平与包容现状及规划对策分析

2018-09-07王雅捷WANGYajie

王雅捷/WANG Yajie

包容性发展是基于社会正义提出的、针对贫穷和弱势群体的发展策略,是对社会公平的补充和发展,近年来已经逐渐成为多个城市和地区的核心发展目标。2016年联合国人居Ⅲ大会通过了《新城市议程》,将“包容”作为核心理念,将“人人共享的城市”作为核心发展愿景。2017年党中央在十九大报告中提出,“保障全体人民在共建共享发展中有更多获得感,不断促进人的全面发展,全体人民共同富裕”,也明确提出了“包容发展”的要求。

通过合理配置公共资源和空间、改善环境和生活条件等规划手段,可以有效促进社会、政治、经济和文化方面的包容,弥合城市的分化。但对于包容性发展这一理念的内涵和落实,还缺乏系统化的研究和共识[1],尤其国内对于公平与包容的具体标准还有很多争论,也缺乏贫困与弱势群体的详细调查数据,因此必须在厘清公平与包容性城市内涵的基础上,在对贫困与弱势群体的状况进行深入调查和分析之后,才能提出有效的解决方案。

1 发展背景及理论辨析

1.1 城市发展中的挑战

根据联合国的预测,到2050年将有超过70%的世界人口成为城市居民,而城市中的经济不平等问题通常远远高于全国整体水平,将面临更多城市分化、隔离、不平等方面的挑战[1]。考虑到未来人口增长将主要集中在发展中国家的城市和城镇,因此包括北京在内的大城市,更加需要为公平和包容做出努力。

目前全球发展中国家仍有1/3的城市居民(约8.63亿)生活在类似贫民区的环境中,面临着贫困、标准以下的住房和服务、就业不足或非正规就业、暴力等问题[2]。虽然近年来亚洲地区,尤其是中国和印度,在减少贫民区人口方面取得了很大成绩,但由于大量新城市移民沦为贫民区居民,使其总量还有所上升[2]。

此外,空间的隔离和不平等,也是城市面临的一个重要问题:一是有些贫民区在城市网络之外被分隔开来,这些居民不得不承担更高的交通成本和更差的服务设施;二是优良的公共服务设施更多地配置在高档社区,无法为低收入者提供服务;三是贫民区更多地处在环境风险较高的地区,同时内部卫生条件较差,导致地区居民患病的风险增大[3]。

总的来看,城市在扩张过程中将吸纳更多农村人口,而其中一些由于自身条件所限将落户在发展条件较差、隔离的“贫民区”中,这将使他们未来的发展受到限制。城市政府应当尽可能地弥合城市的隔离和分化,改善贫民区的环境,使每一位城市居民都参与到城市的发展中来,实现包容性发展。

1.2 公平与包容的概念辨析

公平与包容问题的本质是利益和权力在个体或群体间的分配,相关的理念还有正义,这三者之间既密切联系,又各有侧重。

“公平”历来是城市规划的核心准则之一,强调社会政治、经济等利益在全体社会成员之间合理而平等的分配。对公平的理解包含多个角度,涉及到程序公平、机会公平、形式平等、实质均等几方面的含义[4]。

“包容”是在社会“正义”目标下提出的理念,偏重社会道德与意识形态的民意要求,强调不同人的需求、能力不同,权益分配结果也不应完全相等。在社会公平的基础上,强调对贫困、弱势、边缘化的群体给予更多的倾斜和关注,使其共享发展成果,与排斥、边缘化概念相对。

分析上述理念的相互关系,可以发现,社会正义是包容性发展的思想基础,而程序公平和机会公平则是包容性发展的基本原则,形式平等、实质均等是衡量包容性发展结果的重要标准。

1.3 公平与包容性发展的内涵

在公平、包容、正义等概念的基础上,按照“人人共享发展成果”的要求,分析城市规划中涉及到公平与包容的主要内容,可以从以下几个方面来理解[1]。

首先,关注人类福祉(well-being),提供包括水、食物、健康、住房、能源、环境、经济发展以及安全等个人发展的必要条件。

其次,需要提供基本公共服务和基础设施,并使其具有可达性和可支付性,这也是城市规划中的核心内容。尤其是服务效益与距离有直接关系的设施,包括基础教育、公共交通、医疗、绿地公园等,更是规划学界研究的重点。

第三,从规划对象上来看,公平与包容性规划聚焦最贫困、脆弱(vulnerable,包括年龄、性别、地域等)、边缘化(marginalised)和弱势(disadvantaged,包括种姓、教派、信仰)群体,更加关注这些人/人群所享有的生活条件,以及获得的公共服务。

第四,强调政策制定过程中的公众参与,来有效体现贫困和弱势群体的需求和制约因素,尤其是非歧视性的、机会平等的公众参与。此外,还要考虑上述因素之外的地方(人文)环境差异,包括政治、经济、社会、文化、生态等,全部可能形成排斥或反包容的驱动因素。

上述内容涉及到评估、规划编制、规划决策过程等多个方面,其中最基础的是要识别一个城市中的贫困与弱势群体,并具体地分析他们在个人发展条件、享受到的公共服务和基础设施、以及规划决策过程中的参与情况的问题,才能有针对性地提出促进公平和包容的措施。

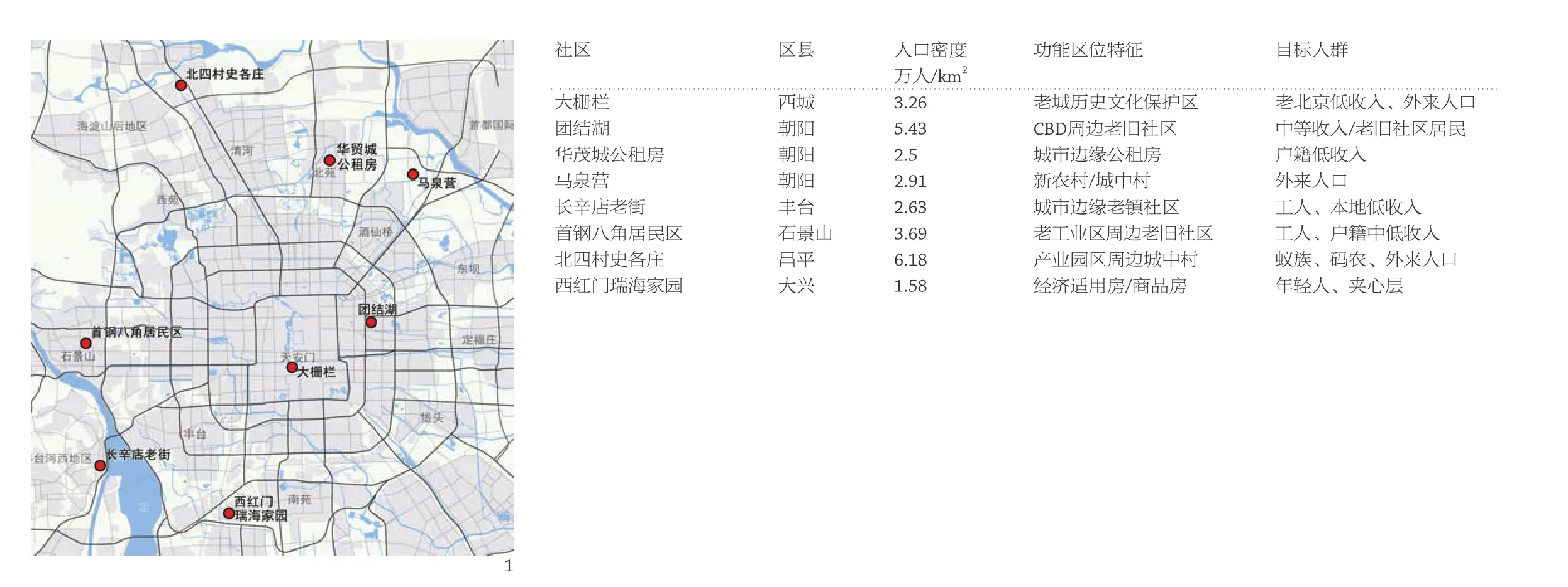

1 调研社区空间分布及基本情况

2 北京市典型社区社会公平与包容调查

2017年,在北京市六环以内的城市集中建设区,参考百度大数据,侧重低收入、老龄化、外来人口等目标人群,选取8个典型社区(图1),对其社会公平与包容发展现状进行调查。调研采取问卷调查、实地踏勘、社区访谈相结合的方式,对居民的社会经济属性、住房情况、交通出行、对公共服务设施的需求和使用情况、邻里关系和基层组织情况,以及对公平和包容的主观认知进行调查,共获取有效问卷1030份。此外,还在线随机发放了约1000份问卷,可以作为调研小区的对照组。

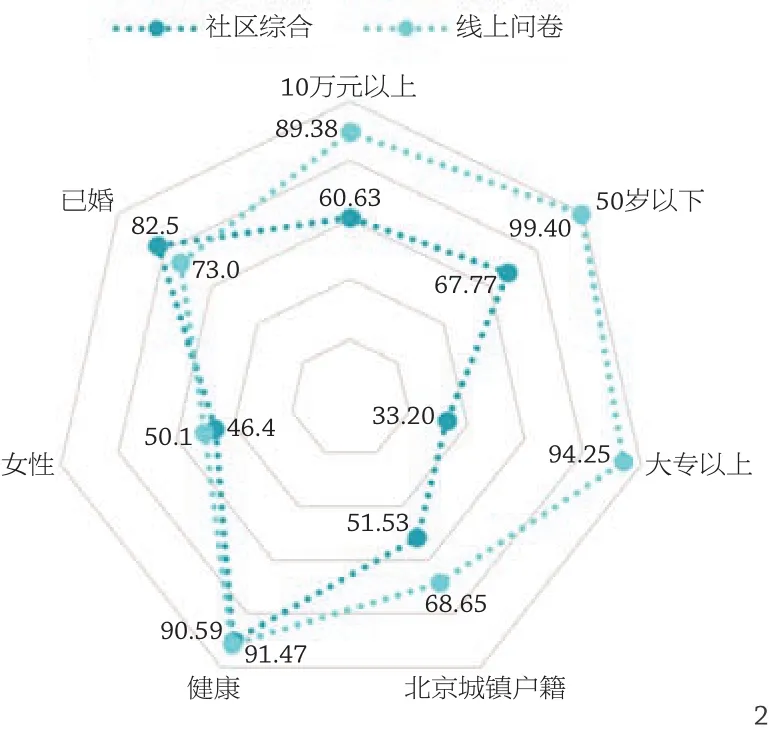

2 调研社区和线上问卷在收入、年龄、学历、户籍、健康状况、性别、婚姻状况方面的比较(占比,%)

2.1 贫困和弱势群体识别

对8个社区调查人群的户籍、年龄、收入等社会属性进行统计分析,并与线上问卷的平均水平进行比较,可以发现,8个社区总体呈现家庭年收入较低、老龄化人口较多、学历较低,以及外来人口较多的特征。但在性别、健康状况、婚姻状况等方面差别不大(图2)。例如对于家庭年总收入,8个调研社区中10万元以上占比达到60.6%,而线上问卷中10万元以上占比达到89.4%。从主观认知方面也可以看出,调研的8个社区中有40%~50%的被访者认为自己在收入、就业机会、社会地位方面与全社会相比较低,尤其是收入一项超过半数,而线上问卷的这一比例均低于20%(图3)。

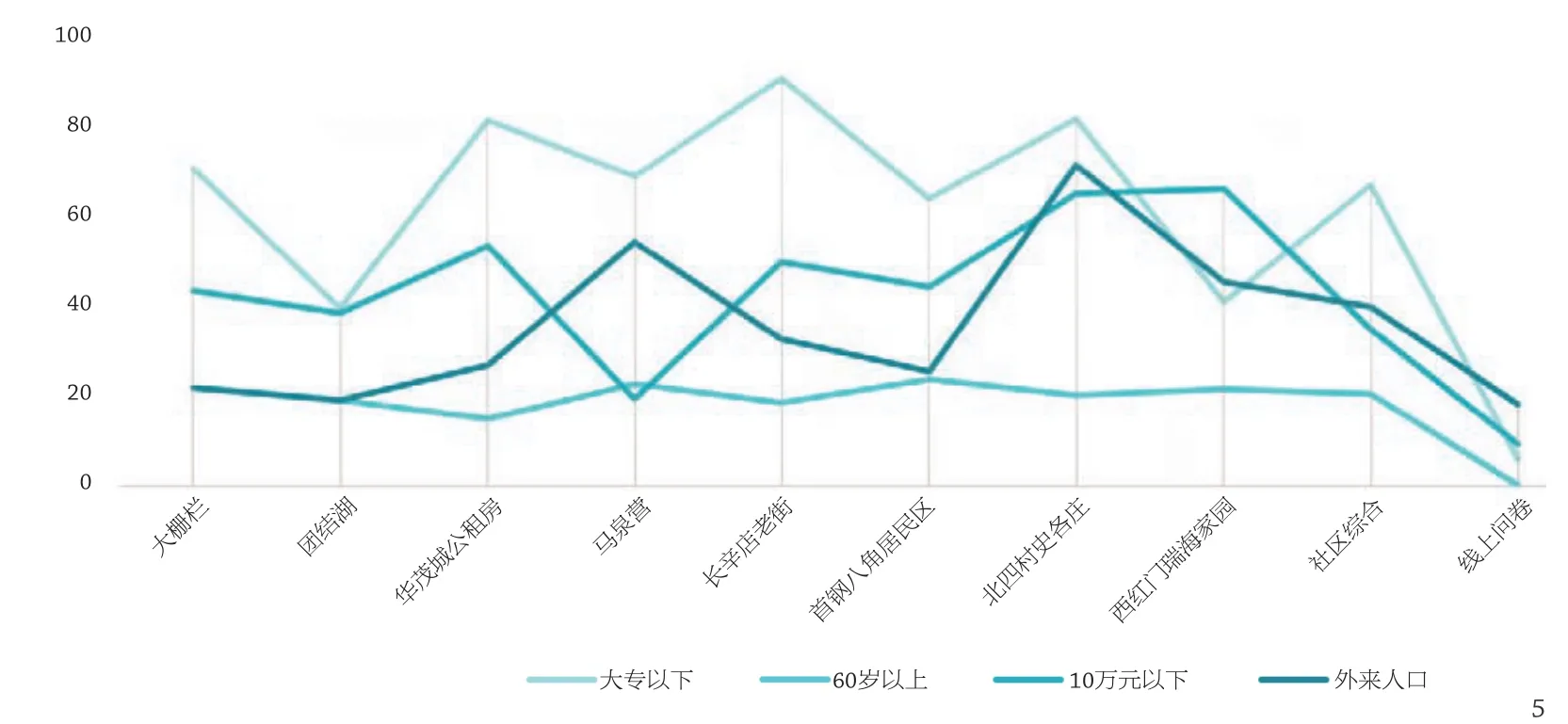

通过初步的综合性分析,筛选出调研社区存在弱势的群体包括:老年人、低学历、低收入,以及外来人口。

3 调研社区和线上问卷在收入、就业机会、社会地位方面与全社会相比主观认为较低的比例分析图(占比, %)

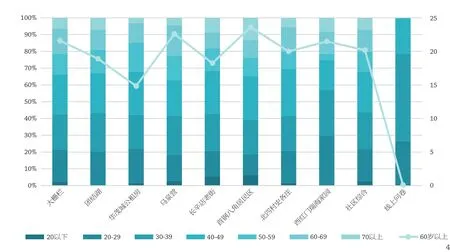

而对8个调研社区的进一步分析,可以发现一些社区的贫困和弱势群体占比更高,呈现一定的空间分化的特征。在老年人口占比方面,所有社区60岁以上老年人占比均超过15%,其中首钢八角、马泉营、大栅栏等社区则超过20%,而首钢八角居民区中70岁以上的老人占比已经达到了13.4%,呈现了重度老龄化的特征(图4)。

综合上述分析可以发现,大栅栏、长辛店是本市户籍、低学历、低收入、老年人口集中的社区;华贸城公租房是本市城镇户籍、低学历、低收入人口集中的社区;首钢八角是本市城镇户籍、严重老龄化人口集中的社区;史各庄是外来低学历、低收入人口集中的社区。而团结湖、马泉营、瑞海家园3个社区居民的收入或受教育状况较好(图5)。

在识别贫困和弱势群体的基础上,根据社区调查结果,下面重点对居民满意度较低的居住条件、公共服务设施、公平包容主观认知3个方面进行分析。

4 调研社区和线上问卷年龄结构分析

5 调研社区及线上问卷老年人、低学历、低收入、外来人口占比分析

2.2 居住条件是公平与包容的首要问题

住房是人类福祉的核心内容,在《世界人权宣言》和《经济、社会与文化权利国际公约》中,适足住房是适当生活条件权利的重要部分,在社区调查中,其关注度也是最高的。满足适足住房的条件包括:可居住性、可承受性、可获得性、服务及设施的可用性、合理安全的位置、土地保有权保障、以及文化充分性[5]。

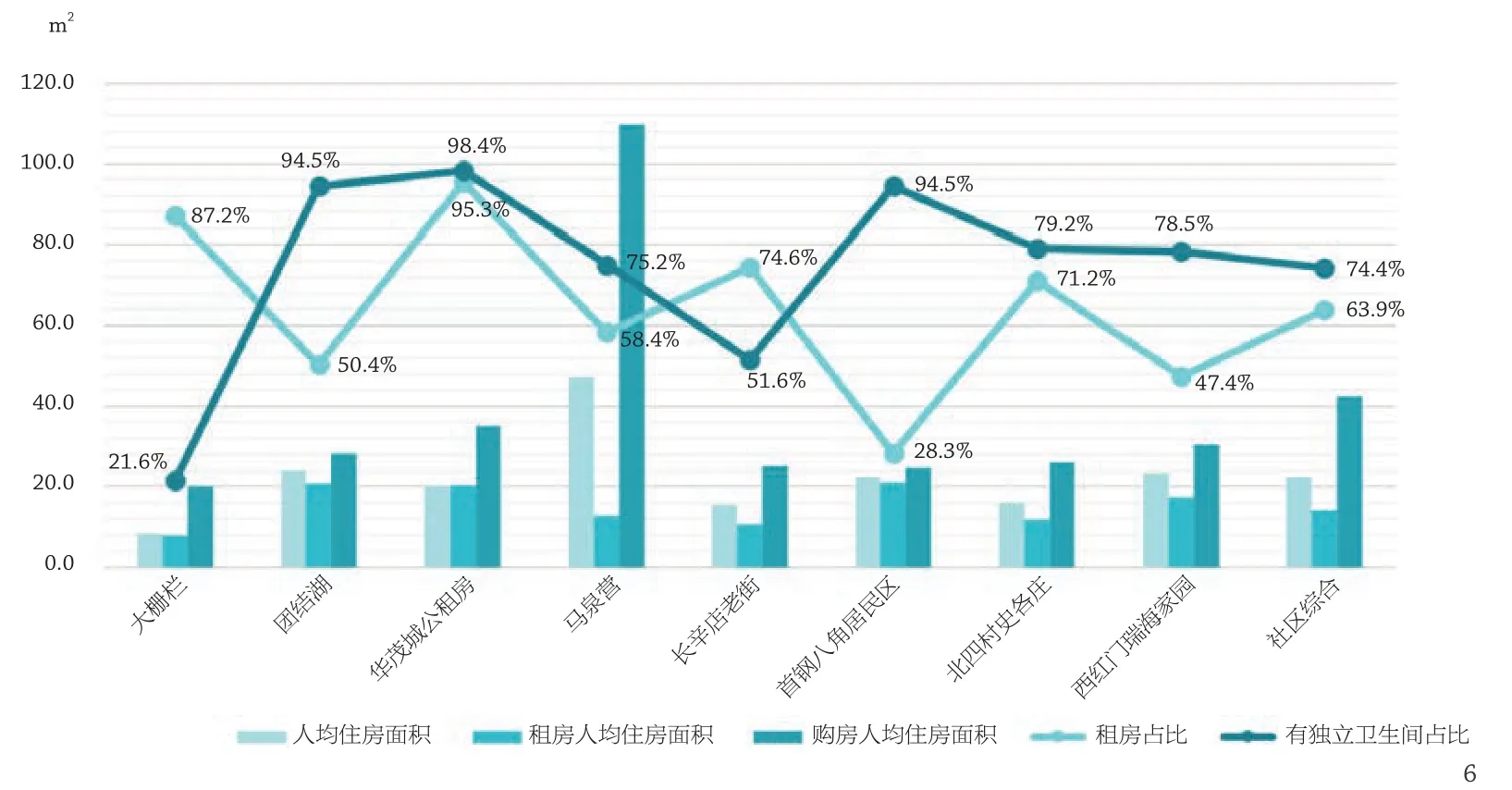

从住房面积来看,除马泉营新农村外,人均住房面积均不足25m2,其中长辛店老街、史各庄不足16m2,大栅栏仅为8.3m2,是2016年北京市城镇人均住房面积的四分之一[6]。而从不同产权状况的住房面积来看,租房者较购房者人均面积普遍更小,尤其是马泉营、大栅栏、长辛店等社区差异更加明显。其中马泉营新村中拥有房屋产权的(一般为获得拆迁安置的本地农民)家庭人均住房面积超过100m2,而外来租房者不足13m2(图6)。

6 调研社区人均住房面积及租房者占比分析

从住房基本设施来看,部分社区缺乏独立卫生间、独立厨房、集中供暖等设施,给居民的生活带来很多不便。例如大栅栏社区有78.4%的被访者家庭没有独立卫生间,有26.4%没有独立厨房,全部没有集中供暖,对于行动困难的老人造成了极大的不便。位于永定河西岸的长辛店老街也存在类似的问题,这个区域还没有通燃气、暖气,危旧住房较多,私搭乱建严重,居民对居住条件的满意度很低(图7)。

从住房的可支付性来看,由于所选社区主要是享受房改政策的老旧社区、经济适用住房、公租房/公房、城中村等类型,没有纯商品住房小区,因此居民在住房方面的支出并不高,只有史各庄和华贸城公租房两个社区,有更多的被访者将住房列为主要支出。但由于社区内中低收入占比高,这部分人群的抗逆力较差,一旦面临拆迁改造或住房改革,需要在其他小区租房或购买商品住房时,就会面临可支付性的问题。

从住房使用权的保障来看,史各庄等社区随时面临拆迁的风险,而长辛店已列入棚户区改造计划,大栅栏社区也面临历史文化保护区如何保护更新的难题。调研社区中约2/3的被访者为租房居住,其在拆迁过程中的住房权益缺乏保障。在调查中,大栅栏、华贸城公租房社区分别仅有2.8%和7.4%的租房者认为比较容易在周边找到其他合适住房,首钢八角居民区、长辛店老街社区这一比例也不足25%。

总的来看,平房区和老旧社区普遍存在住宅面积较小、设施不足、环境较差等问题,而史各庄、长辛店老街等外来人口租房占比高的社区则存在住房权益保障缺失的问题。

2.3 基本公共服务设施存在不足和错配

基本公共服务和基础设施是实现城市公平与包容的核心内容,包括可达性、可支付性,以及设施品质等方面。除少数平房社区缺乏管道燃气、集中供暖设施以外,各社区基础设施条件基本良好,因此本文重点针对公共服务设施进行分析。

7 大栅栏社区(左图)及长辛店老街社区(右图)院落及住宅现状

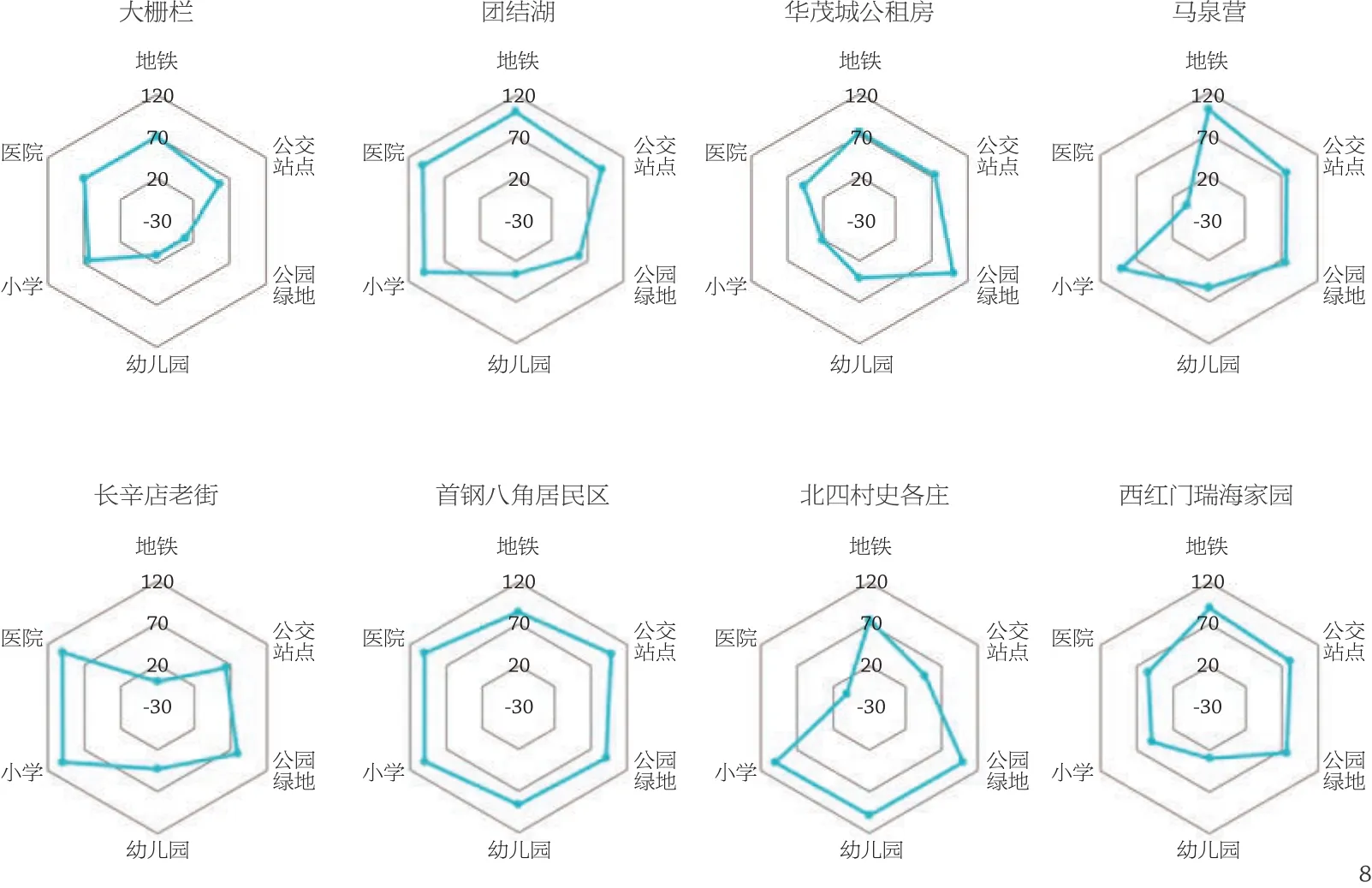

首先,我们发现各个社区的地铁、公交、公园绿地、基础教育和医院的可达性存在差异。其中,华贸城公租房、瑞海家园、大栅栏、马泉营等社区基础教育可达性差,尤其是幼儿园较小学、中学可达性更为不足。距离中心城区较远的华贸城公租房、马泉营、史各庄等社区医院可达性较差。除个别社区外,地铁、公交、公园绿地的可达性普遍较好(图8)。

8 调研社区公共服务设施可达性分析(地铁站点1000m、公交站点300m、公园绿地300m、幼儿园300m、小学500m、医院1000m覆盖率)

除服务设施的空间可达性存在差异外,调研中还发现,设施的可支付性和服务质量存在更大差异。以幼儿园为例,由于近年来幼儿园的建设以新建商品住房小区配套为主,且未纳入义务教育体系,因此很多位于城市边缘的大型社区公立幼儿园十分缺乏。在调研社区中,位于昌平区回龙观镇的北四村周边没有公立幼儿园,只有4所民间自办幼儿园,虽然价格适宜,但由于未经政府部门审批,存在被关闭的风险(图9)。同样处于城市边缘地区的马泉营新农村社区内有一所规模较大的公立幼儿园、一所自办园,社区内及周边还有3所较高端的民办幼儿园,其中两处为国际学校。民办幼儿园虽然办学条件和环境较好,但价格较高,对于社区中的中低收入外来务工人员来说可支付性较差。

9 民间自办幼儿园:北四村启蒙幼儿园(左图)及育才幼儿园(右图)

此外,公共服务设施对满足弱势群体的特定需求还有差距。江海燕等[7]提出,西方对城市公共服务设施空间分布公平性的研究,经历了地域均等、空间公平和社会公平3个阶段。自20世纪末开始的“社会公平”阶段,强调适当考虑特殊群体的需求,是由“地的公平”转向“人的公平”。社区调研中也发现公共服务设施的配置,对老人、儿童等特殊群体的需求响应还有待提升。例如首钢八角居民区、大栅栏、瑞海家园等老年人口占比更高的社区,对公交站点的需求超过了地铁站的需求,这可能是由于公交出行对老年人来说更加便利和经济。但是我们在规划中并没有对不同社区进行差异化的公共交通设计,其中大栅栏、瑞海家园两个社区的地铁站点可达性甚至超过了公交站点的可达性(图8),不能满足社区老年人的出行要求。此外,有17位被访者提出最需要政府提供的帮助就是住宅楼加装电梯,说明居住区的适老设施建设还有待完善。

总的来看,基本公共服务设施的均等化还有所欠缺,尤其是城市边缘社区的基础教育、医疗等设施更为不足。此外,公共服务设施对于低收入和弱势群体的特殊需求缺乏响应,应当着力提高可支付性,以及适老、适幼设施的配置。

2.4 政策和社会环境是影响公平与包容的重要因素

除了基本生活条件和公共服务设施的不公平、不包容之外,各类政策也会产生重要影响,包括教育、医疗、社会福利、住房等政策,都存在排斥、不公平的问题。在某些方面,不仅没有对弱势、边缘化的群体予以倾斜和照顾,反而进一步加重排斥、使弱者更弱。

以社区调查中反映较多的教育问题为例,不仅存在空间分布不均衡、质量和可支付性差异,而且在入学条件上设置多项条件,主要包括户籍、房产、就业单位等方面的限制。越是优质学校,条件越为苛刻,存在对于租房者、外来人口、私营单位就业者的歧视。社区调研的数据显示,北京城镇户籍居民的收入相对较高,是其他户籍状况被访者的2倍左右。类似的,被访者家庭住房为购房的收入也明显较高,其10万元以上占比为租房家庭的1.4倍。因此,在入学政策上,对租房者和非北京城镇户籍的居民设置门槛,就是在这些家庭可支付性本就较差的基础上,增加了政策性的不公平和不包容,是多重剥夺的体现。在问卷调查中,有63位被访者提出了孩子上学方面的问题,其中17位明确提出应当减少户籍、租房等方面的政策限制。

在空间、政策等因素之外,社会组织和管理因素也会造成公平与包容方面的问题。在调研社区中,位于北苑地区的华贸城公租房是2013年新建的配建公租房项目,居民以北京户籍低收入无房户为主。公租房为一栋单独封闭管理的高层住宅,户均面积约为34m2,周边为华贸城等商品住房小区。虽然该公租房小区的基本公共服务设施,与周边商品住房小区相同,但由于公租房居民在空间上被隔离开来,造成其主观满意度较低。超过40%的受访者认为小区服务设施与周边相比更差,远高于其他社区,是平均水平的2.5倍。凸显了社会管理中的隔离会加深不公平、不包容的主观认知,有进一步激化社会矛盾的风险。

3 促进社会公平与包容的规划策略

针对社区调研中发现的个人发展基本条件、公共服务和基础设施等方面的问题,可以从法规政策、空间规划、设计标准等方面着手应对,促进城市的公平与包容性。

3.1 践行城市权,人人拥有公平享用公共服务和参与城市建设的权利

公平与包容性问题的本质是权力和利益的分配,因此从法律上明确“城市权”(Right to the City)是保障不同人群平等的享受城市权益的基础。人居Ⅲ的《新城市议程》中提出国家和地方政府是实现市民“城市权”的最重要力量,建议政府可以将“城市权”写入立法、政治声明或章程中。城市权不仅包括公平、公正的享有基本公共服务、基础设施、住房等的权力,还强调每个市民都拥有积极参与城市建设、改造与重塑城市的权力。我国尚未明确提出“城市权”“市民权”等相关概念,尤其是住房、教育、养老等政策都与户籍绑定,外来人口的生存与发展缺乏制度性的保障。我们在社区调研中发现,居民的公众参与状况普遍较差,超过80%的被访者没有参与社区公共事务的讨论和决策,超过一半的被访者认为社区不能帮助其解决生活问题,说明需要从基本制度层面保障所有居民的基本权力,促进公众参与和能力建设。

3.2 关注新城市贫困群体,推进社会-空间综合干预规划策略

城市贫困的成因相对于农村地区更为复杂,包括收入贫困,能力贫困,权利贫困,动机贫困与转型贫困等[8]。从社区调研的结果来看,个人能力、政策藩篱、企业改制和住房改革、地区发展、文化等因素都是造成贫困和不包容的原因,其发展结果也呈现了多要素叠加、结构化的特征,必须要采取社会-空间综合干预的规划策略,从多个角度解决贫困和弱势群体面临的问题。

针对衰退老城区,应完善租住公房居民的住房权益,在加强规划引导前提下,鼓励住户修缮、改造住宅,灵活利用空间。鼓励居民开辟公用空地活动场所,美化环境,实现“在地居民商家合作共建、社会资源共同参与”的主动改造。

针对城中村等外来低收入人口集中地区,将改善居住条件,与保护外来务工人员居住权结合起来,针对外来务工人员需求,提供多层次的公共服务。针对长辛店老街这样更新改造难度大的地区,应出台鼓励开发建设的综合性政策,包括灵活的土地出让政策等。

针对公租房社区,应合理规划,实施保障性住房的梯级配建,避免差异过大造成的管理难题。避免服务设施和管理的隔离,加强设施共享,促进居民之间的交流。完善保障性住房的服务设施建设,改善居住环境,加强公共交通设施建设和服务水平。

3.3 完善设计标准,满足特定人群需求

公平与包容的城市环境不是简单追求发展结果的平均化,而需要充分尊重每个个体的独特个性和需求,为所有人提供多样化的发展机会,使其充分发挥自身潜力。因此应当针对不同人群需求,制定差别化的设计规范标准,以满足多元化的城市活动需求。

例如城市低收入群体需要低成本的公共服务,低门槛的就业渠道,需要避免规划设计标准提高后的地区绅士化倾向,造成低收入弱势群体被排斥的问题。可以借鉴新加坡将街道摊贩游商统一安置在城镇或社区的小贩中心(hawker centre)的做法,不仅为流动摊贩提供了固定工作场所,保障其个人发展需求,而且为周边居民提供了卫生、实惠、便利的餐饮服务。就连CBD的白领,也大量前往小贩中心解决午餐问题。因此,地方政府完全可以通过合理的规划和管理手段,将非正规行业整合到城市结构中,实现有序发展的同时,提供多样化的服务。

总的来看,我们需要在清晰地识别城市低收入和弱势群体的基础上,着力满足不同群体的发展需求,加强法制基础保障,通过综合的社会-空间规划政策,提供多样化的城市功能和服务,加强公众参与和共建共享,提升社会的公平与包容水平。□