砀山酥梨与丰水梨正、反交群体果实性状的遗传特征

2018-09-07秦梦帆

白 冰, 刘 伦, 秦梦帆, 谷 超, 吴 俊

(南京农业大学梨工程技术研究中心,江苏南京 210095)

梨属于蔷薇科、梨亚科(Powaceae)、梨属(PyrusL.)植物,是重要的温带果树之一,距今已有近3 000年的栽培历史[1]。2013年世界上梨的产量和栽培面积在蔷薇科果树中仅次于苹果,位居第2(数据来源于联合国粮食及农业组织,http://faostat.fao.org)。梨的许多性状,如果实大小、果形、可溶性固形物含量、石细胞含量及果实的综合品质等是消费者关注的重要经济性状,也是育种工作者研究的重点。

目前,已有一些关于梨果实性状遗传规律的报道。果实大小为多基因控制的数量遗传性状,杂种后代果实趋于变小,但出现超高亲植株[2-3];吴忠华等以11个梨杂交组合为材料进行研究发现,杂种后代平均果实质量均大于亲中值,果实质量遗传表现出超中偏大现象[4];何天明等研究发现,果实中的可溶性固形物含量表现为超亲遗传,遗传效应中的加性效应所占比例较大[5-7];关于石细胞遗传规律的研究表明,后代果实石细胞含量呈增多趋势[8-9]。由于试材各异,且研究方法不同,研究所得结论不完全一致;同时由于构建杂交群体的难度较大,关于相同亲本正、反交后代果实性状的遗传特性和差异的研究较少,因此,梨果实相关性状的遗传规律还不明确,无法为杂交育种中亲本的合理选择以及杂种后代果实性状的预测提供科学依据,因此有必要开展深入系统的研究。

本试验以砀山酥梨和丰水梨及其正、反交后代个体为材料,连续2年对其杂交后代果实的单果质量、纵径、横径、果形指数、可溶性固形物含量、石细胞含量的遗传规律进行分析,以期丰富梨的杂交育种遗传理论,指导杂交亲本选配,实现目标性状的遗传改良。

1 材料与方法

1.1 研究材料

亲本及正、反交群体后代果实均采自南京农业大学江浦园艺实验站梨杂交育种圃。砀山酥梨×丰水梨(正交)、丰水梨×砀山酥梨(反交)杂交群体实生树分别于2006、2005年定植。杂交后代实生树株距、行距分别为0.6、3.0m。亲本株距、行距分别为4.0、6.0m。所有的植株均在盛花后30d左右进行疏花,并进行相同的管理。

1.2 样品采集与处理

于后代及亲本的果实成熟期进行采摘,果实成熟期根据果实硬度、种子变褐程度和往年对果实成熟期的记录进行确定。所有样品均由同一个人采集,以控制成熟度的一致性,减小误差。由于果树大小年及部分植株结果不理想,2013年,在砀山酥梨×丰水梨、丰水梨×砀山酥梨2个群体中分别采集52、72株后代;2014年,2个群体中分别采集44、79株后代,取2年测定值的平均值进行统计分析。采用四分法在每株树冠外围不同方向随机选取10个大小一致、无病虫害的果实用于各项指标的测定。

1.3 指标测定

果实纵径、横径用游标卡尺测量,单位为mm;果形指数的计算方法为果形指数=果实纵径/果实横径;单果质量用百分之一天平测定,单位为g;果实可溶性固形物含量采用手持折射仪(RHBO-90)测定[10];采用盐酸处理[11]和冷冻分离[12]相结合的方法进行石细胞分离,石细胞含量的具体测定方法参考王丹阳等的方法[13]。

遗传传递力=F/MP×100%;

变异系数=标准差/F×100%。

式中:F为后代各指标的平均值;MP为亲中值。

1.4 数据分析

应用Excel2013和SPSS20.0软件对数据进行统计分析。

2 结果与分析

2.1 砀山酥梨与丰水梨正、反交后代单果质量的遗传变异

研究结果(图1)表明,砀山酥梨与丰水梨正、反交后代果实单果质量呈现连续性变异,为多基因控制的数量遗传性状。由表1可知,正、反交后代的单果质量平均值都小于亲中值,且反交后代小于低亲。在所研究的后代个体中,正交后代低于低亲的株数达59.76%,反交后代达77.73%,表明对丰水梨来说,作母本更容易将其小果型传递给后代;超高亲率前者为13.29%,后者为2.58%,说明砀山酥梨作母本时更易于将大果型传递给后代。正、反交群体的变异系数分别为34.53%、35.08%,极值相差较大,说明后代广泛分离,这是由有性杂交过程中双亲的非加性效应解体所致,进而导致杂交后代呈现回归变异。

表1 砀山酥梨和丰水梨正、反交后代单果质量的遗传变异

2.2 砀山酥梨和丰水梨正、反交后代果实纵径、横径的遗传变异

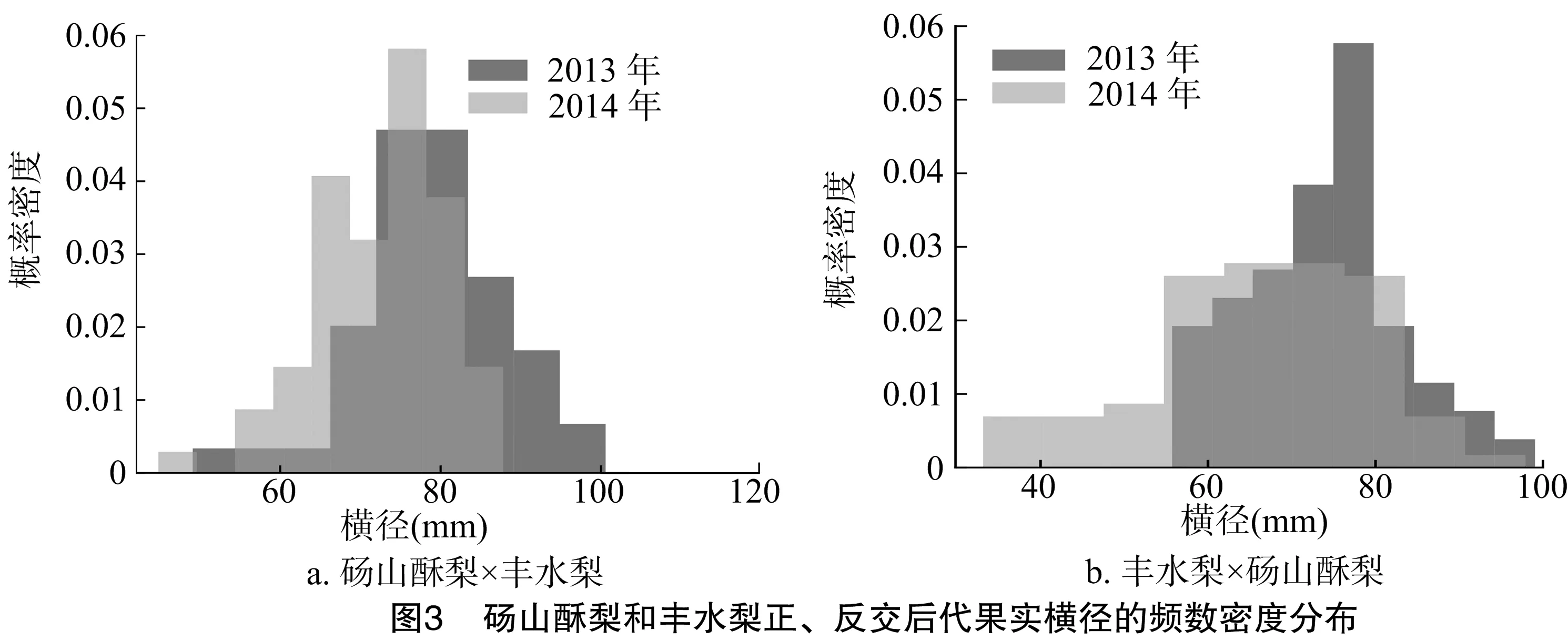

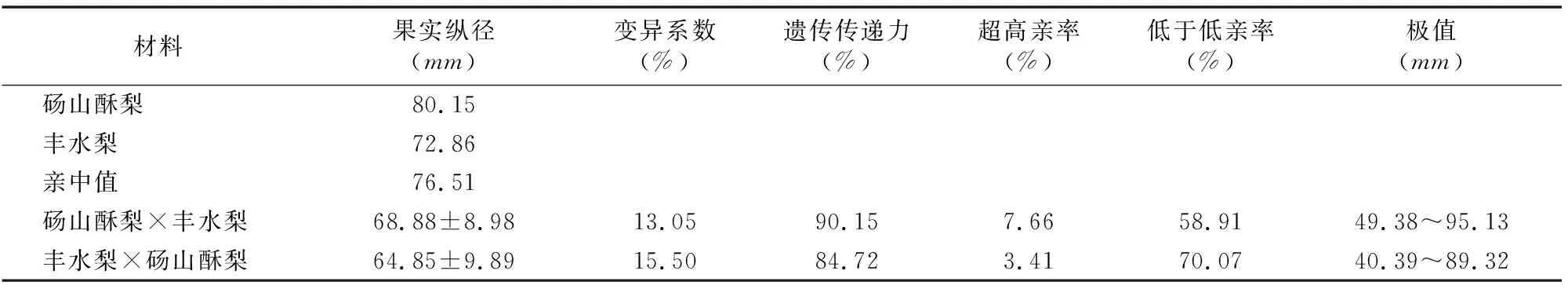

研究结果(图2、图3)表明,砀山酥梨和丰水梨正、反交后代果实的纵径和横径均呈现连续性变异,为数量性状遗传,呈退化负向趋势。由表2、表3可知,正、反交后代果实的纵径、横径平均值都小于亲中值。正、反交后代中纵径低于低亲的个体分别有58.91%、70.07%,正交后代横径低于低亲的个体比反交后代少,说明以丰水梨为母本时,纵径和横径较小的性状更易传递给后代。正交群体中出现的超高亲个体多于反交群体,表明以砀山酥梨作母本时,后代更易出现大果型。由此可见,果实纵、横径的遗传特征与单果质量十分类似,而单果质量与纵径、横径共同决定了梨果实的大小。

2.3 砀山酥梨和丰水梨正、反交群体后代果形指数遗传变异

从图4、表4可以看出,砀山酥梨和丰水梨正、反交后代果形指数连续变异,呈正态分布,其中正交后代果形指数的平均值小于亲中值,反交后代的果形指数大于亲中值,甚至大于高亲值,且遗传传递力比较强。正、反交后代的超高亲率分别为 38.60%、54.82%,低于低亲率分别为48.45%、28.93%,表明在果形指数的遗传上受父本的影响较大。在育种中,根据不同的育种目标,要特别注意父本的合理选择。后代果形指数向两极变异,介于两亲之间的个体较少。

表2 砀山酥梨和丰水梨正、反交后代果实纵径的遗传变异

表3 砀山酥梨和丰水梨正、反交后代果实横径的遗传变异

表4 砀山酥梨和丰水梨正、反交后代果形指数的遗传变异

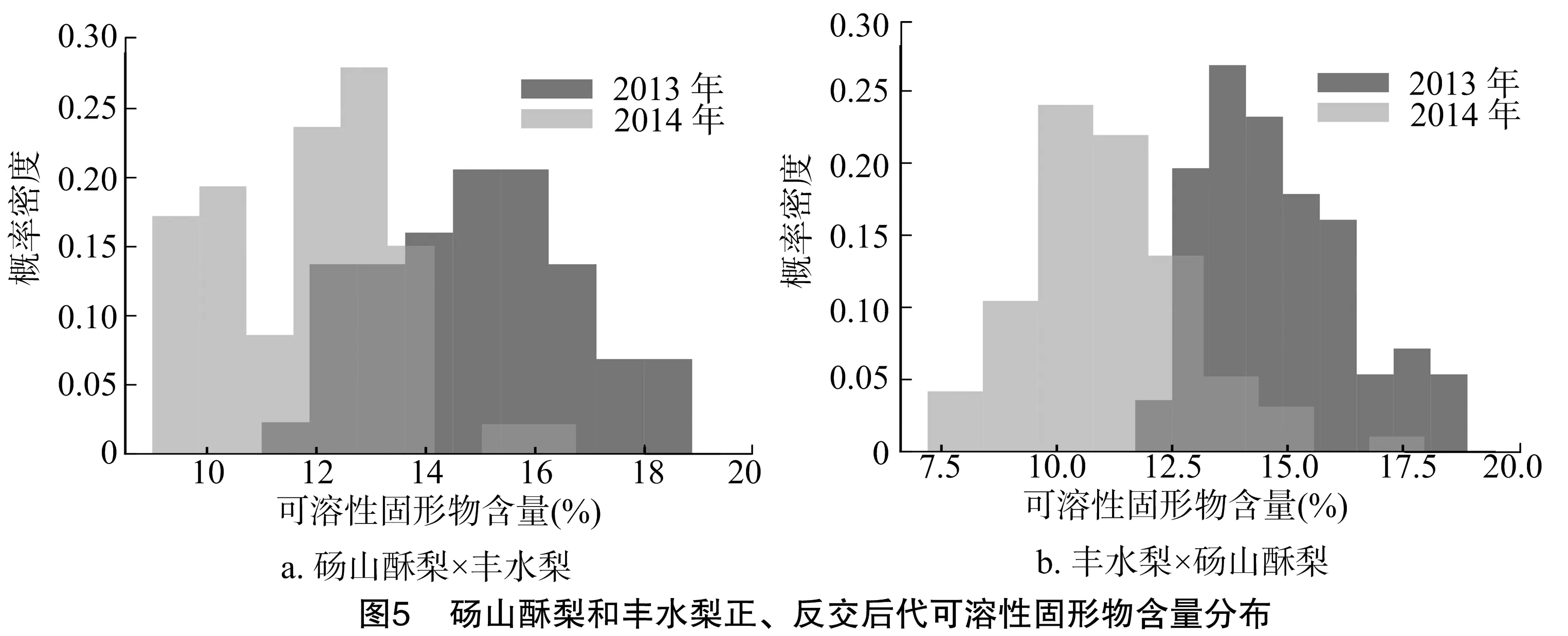

2.4 砀山酥梨和丰水梨正、反交群体后代果实可溶性固形物含量的遗传变异

从图5、表5可以看出,砀山酥梨和丰水梨正、反交后代果实的可溶性固形物含量呈现数量性状遗传并表现为超亲遗传,其平均值均大于亲中值,且均大于高亲值,其遗传传递力分别为125.00%、120.18%,说明果实可溶性固形物含量的遗传主要由基因间的加性效应控制,非加性效应的影响较小,有增高趋势。正、反交后代的超高亲率分别为87.30%、88.13%,具有明显的杂种优势,正、反交后代中分别出现含量为17.80%、18.44% 的高亲株,组合中亲本的位置关系对后代果实可溶性固形物含量并无较大影响。正交后代的变异系数为 12.95%,极值差为7.8%;反交后代的变异系数是13.49%,极值差是8.99%,后代分离程度相当。

表5 砀山酥梨和丰水梨正、反交后代果实可溶性固形物含量的遗传变异

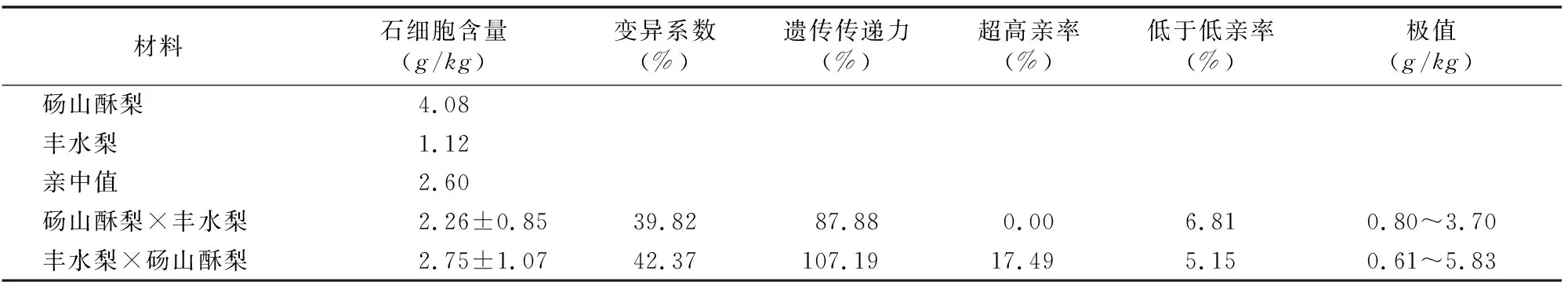

2.5 砀山酥梨和丰水梨正、反交群体后代果实石细胞含量遗传变异

由图6可知,砀山酥梨和丰水梨正、反交后代果实的石细胞含量呈连续变异。由表6可知,正、反交后代的果实石细胞含量介于双亲之间,呈明显的趋中分布。其中,反交后代石细胞含量高于正交后代。正交群体在连续2年调查中没有出现超高亲的后代,其后代石细胞含量有所下降,而反交群体则出现了 17.49% 的超高亲个体。丰水梨中石细胞含量较低,以其作父本的后代果实石细胞含量比作母本时低,说明石细胞含量的遗传比较复杂,在育种过程中,若选择低石细胞含量的株系作为母本,则须要注意选择石细胞含量低的父本。群体变异系数高,后代广泛分离,说明本杂交组合具有选育低石细胞含量后代的潜力。

表6 砀山酥梨和丰水梨正、反交后代果实石细胞含量的遗传变异

3 讨论与结论

梨在种间或品种间进行有性杂交时,由于亲本的非加性效应解体,后代出现分离,劣变率往往很高,但也会出现超高亲的植株,仍可为选择理想的品种提供有利条件,这已成为育种工作者关注的重点。本研究中,砀山酥梨和丰水梨正、反交后代果实的单果质量呈现广泛的连续性偏小分布,平均单果质量均小于亲中值,这与前人的研究结果[9,14-15]相一致。正、反交后代均出现超高亲植株,说明即使后代广泛分离,但由于杂种优势的作用,仍使获得大果型品种成为可能。杂种后代的纵径、横径与双亲相比也出现趋小变异现象,与单果质量的遗传规律相似。

砀山酥梨和丰水梨正、反交后代果形指数的遗传传递力较强,果形指数向两极分化,介于双亲之间的个体少,正、反交后代的超高亲植株分别为38.60%、54.82%,这与崔艳波等的结论[9]不同。本研究中正、反交后代果形指数变异系数较低、极值差较小、分离程度较低,这与郭黄萍等得出果形指数变异系数较高、分离广泛的结论[3]不同,原因可能与砀山酥梨和丰水梨的果形相似有关。

砀山酥梨和丰水梨杂交后代可溶性固形物含量表现出超亲遗传,后代果实的平均含量连续2年均大于亲中值,遗传传递力都超过了100%,具有很强的杂种优势。其他杂交组合也有相关报道,王家珍等以苹果梨为中心的7个杂交组合为试材,研究表明,杂交后代可溶性固形物平均含量超过亲中值[6];崔艳波等认为,鸭梨和京白梨的正、反交后代可溶性固形物含量均呈升高趋势,杂种优势明显[9];贾立邦等发现,其研究中的所有杂交组合后代可溶性固形物含量均高于双亲,且只有2个组合低于高亲[2]。上述研究结果说明,梨果实中可溶性固形物含量是受多基因控制的数量遗传性状,遗传效应中加性效应所占比例较大。而李先明等的研究结果[7]与以上研究稍有不同,可能是由于试材和研究方法不同所致,同时自然气候条件及栽培技术措施的影响也不容忽视。

石细胞的含量直接影响梨品质的优劣,育种工作者倾向于选择石细胞少的品种[16]。李俊才等报道认为,梨果实石细胞含量为多基因控制的数量遗传性状,后代果实石细胞含量有明显增多的趋势[8];杨宗骏通过调查36个梨杂交组合得出后代石细胞含量偏多的结论[17]。本试验中,2个杂交群体连续2年的石细胞含量大多介于两亲本之间,丰水梨作父本时后代果实的石细胞含量较作母本时低。正、反交群体的变异系数分别为39.82%、42.37%,变异系数较大,后代石细胞含量广泛分离。本研究的结果与之前的报道存在一些差异,可能是由于所选择的亲本石细胞含量差别较大,两者都对后代的石细胞含量产生影响,因此大多表现为趋中遗传。

正、反交群体是研究杂交后代是否有母本或者父本效应的良好材料。母本效应在甜菜[18]、枇杷[19]、大豆[20]等多种植物中都有研究报道。Liu等以砀山酥梨和丰水梨的正、反交群体为材料,研究发现,母本对后代果实中的有机酸含量有显著影响[21]。本试验中,砀山酥梨的单果质量高于丰水梨,以砀山酥梨为母本时后代群体的单果质量在2年中均明显高于反交群体,砀山酥梨的大果型对后代产生较大影响,具有母本效应。果实的纵径、横径遗传特征与单果质量十分类似,同样具有母本效应。果形指数受父本影响较大,砀山酥梨作父本时更易于将其大果形指数传递给后代。丰水梨的果实石细胞含量低,以丰水梨为父本时后代果实石细胞含量较低,受父本的影响较大。