生物活性玻璃复合支架的制备与研究

2018-09-05马丽娟邓久鹏尹浩月刘圣锦田宜文

马丽娟,邓久鹏,尹浩月,刘圣锦,田宜文

(博创口腔医院,河北唐山063000)

生物活性玻璃自19 69年被Hench[1]发现起,已经得到了广泛的关注。其具有良好的骨诱导和骨引导性,主要体现在生物活性玻璃在体内降解的羟基磷灰石沉积,可使表面有类骨质的物质生成,可以很好地促进细胞的增值与再生。制备多孔结构生物活性玻璃复合材料的方法有添加造孔剂法、有机泡沫亲浸渍法、快速自动成型法、凝胶注模成型法、仿生法、离子注浆法等。每种方法在调控孔结构方面各有特色,但它们具有一个共同的缺点,即不能很好地控制三维孔结构和调节力学性能。造孔剂(氯化钠、碳酸氢铵和尿素颗粒或有机物如淀粉等[2-7])的加入成功地制备出了支架,但实验过程中还是不可避免的造成了氯化钠、碳酸氢铵等的残留,这就在一定程度上对机体的酸碱平衡造成影响。本实验采用水作为致孔剂,制备聚乳酸与生物活性玻璃的复合支架,就减少了因致孔剂残留而造成的对机体影响。

1 材料与方法

1.1 实验材料

生物活性玻璃(45SBG,北京大清),聚乳酸(PLA,苏州乐乐),二氯甲烷(分析纯),模拟人体体液(SBF,西安),X射线能谱仪(APD 2000 PRO,意大利),真空冷冻干燥机(上海比朗),万能电子试验机(AGS-X Unit型,日本SHIMDZU),冷场发射扫描电子显微镜(S-4800 型,日本日立)。

1.2 生物活性玻璃复合支架的制备

在聚乳酸中加入去离子水,通过反复的试验,最终可以得到当聚乳酸与水的比例为1.85∶1时,恰好可以得到一个较为理想的状态——冷冻干燥后,单纯的聚乳酸可以形成一个疏松多孔的固态结构,许多大小不均的孔隙相互连通。由此,将不同含量(0.3、0.35、0.4、0.45 g和0.5g)的生物活性玻璃分别加入到聚乳酸中,依次分为A、B、C、D、E五组,将二者放到振荡器上震荡5min中,充分混合,再加入1mL去离子水,并把混合物堆砌成一半圆柱状。之后将此放入-20℃的冰箱中30min。待其冷冻后加入二氯甲烷,使整个支架都在溶剂中。迅速放入冰箱,2h取出后放入真空冷冻干燥机中冷冻。24h后,聚乳酸与生物活性玻璃的复合支架就制成了。

1.3 测试

从上述5组中各随机抽取3个,按照阿基米德原理测得其孔隙率。将上述5组制得的复合支架切割成10mm×10mm×1mm的试件,SEM观察其表面的微观结构。使用X射线衍射仪研究生物活性玻璃水合前后结构和晶型变化。设备工作电压30 kV,工作电流40 mA,Cu靶波长1.54 nm,2θ角扫描范围10°~70°,步长为0.02°,每步停留时间0.1 s。通过浸泡法制备模拟体液,分析中生物活性玻璃复合支架表面沉积羟基磷灰石的能力来评价复合支架的生物活性。

1.4 统计学分析

2 结果与分析

2.1 支架表面的形态

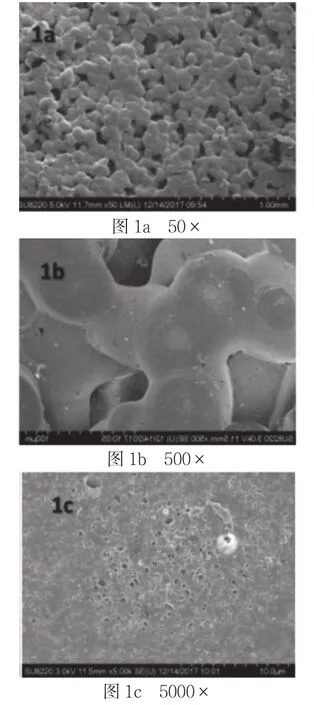

图1为加入了0.4g生物活性玻璃的聚乳酸复合支架的扫描电镜图,可以清晰地观察到小至143nm的小孔隙的存在,生物活性玻璃成片的团块状聚集在聚乳酸中。这就在一定程度上阻塞了一部分的孔,出现了部分闭孔的现象。这就解释了加入了0.5g的聚乳酸后孔隙率下降的现象。

图1 加入0.4g生物玻璃复合支架的电镜图

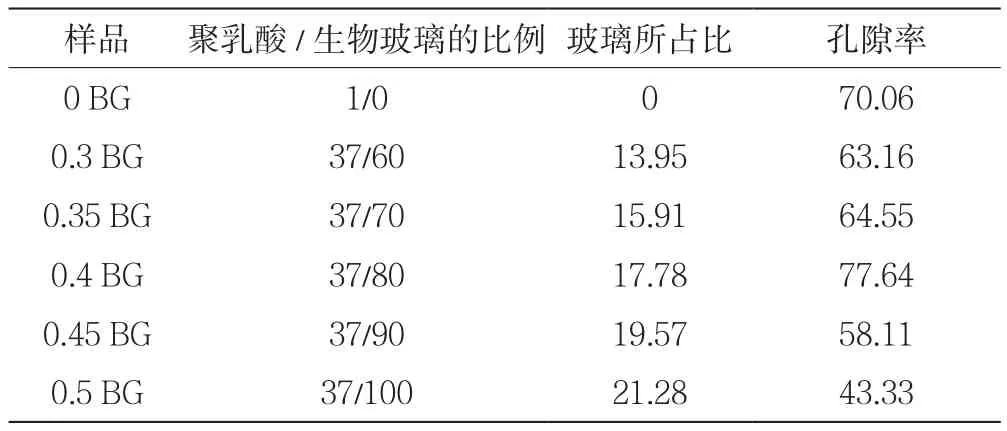

2.2 生物活性玻璃复合支架的孔隙率

不同含量的生物活性玻璃复合支架的孔隙率见表1。当加入的聚乳酸一定时,复合支架的孔隙率有一个先增加后减小的过程。再加入0.4g的生物活性玻璃后的复合支架,孔隙率由当初的纯聚乳酸的70.06增加到了77.64。而后当生物玻璃的含量为0.5g时,孔隙率变得更低了,生物活性玻璃的不均匀、成片的团聚现象阻塞了支架部分孔隙,因而出现孔隙率随着生物活性玻璃含量的增加反而减小的现象。

2.3 X射线衍射

图2为不同含量的生物活性玻璃与聚乳酸复合支架的X射线衍射图。图中可见,黑色线生物活性玻璃为一个宽大的较为平坦的峰,而当加入了聚乳酸后峰值出现了明显的差别:在16.5θ ~17.05θ尖锐的高峰,在2θ为16.9时,出现了最大值。这也就证实了聚乳酸与生物活性玻璃融合,但玻璃的含量变化并没有改变图中的走向趋势。

表1 不同含量的生物活性玻璃复合支架的孔隙率

图2 不同含量的生物活性玻璃与聚乳酸复合支架的X射线衍射图

2.4 体外的生物活性

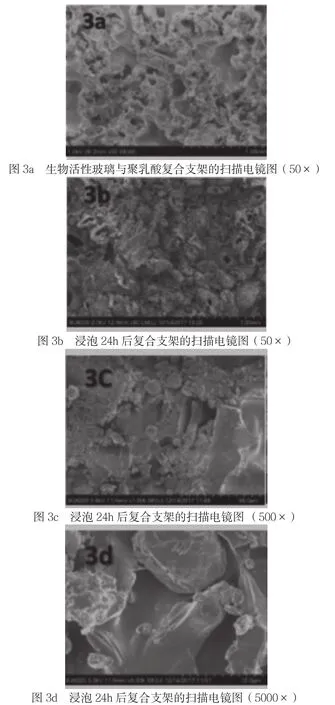

通过扫描电镜可以直观观察生物活性玻璃复合支架的微观表面,如图3所示。从图3a可以看出,复合支架的表面呈不均匀的孔隙相通的断面结构,聚乳酸与生物玻璃融合良好。浸泡SBF 24 h以后(图3b),可以观察到新生成的绒毛状晶体结构完全包覆粉体全表面,粉体表面棱角变模糊。在500倍(图3c)和5000倍(图3d)视野下观察到新晶体呈连续不均匀有规律的分布,与粉体表面结合紧密无脱落。表明模拟体液浸泡24 h以后,通过离子在粉体表面的释放和沉积,已经生成了大量的羟基磷灰石晶体,而且随着时间延长,新晶体的生长结构更加致密,含量进一步增加。

图3 扫描电镜观察浸泡前后生物活性玻璃复合支架微观结构

3 讨论

大量的临床和体外实验研究结果表明,相比于其他生物陶瓷,生物活性玻璃对人体骨骼的修复效果更好,尤其以45S5型生物活性玻璃的应用性能较为优越。而生物活性玻璃与聚乳酸的比例为0.4∶1.85时,孔隙率达到了最高77.65%。生物活性玻璃支架能够在周围形成弱碱性环境,释放大量钙磷离子,从而有效杀灭多种口腔致病菌,并且在软组织表面形成富硅凝胶层,实现对受损的软组织进行保护和修复。本文单纯冷冻干燥水而制备生物活性玻璃和聚乳酸的复合支架,通过一系列体外实验方法表征其活性,证明本材料具有良好的生物活性,但本文仅局限于对生物活性玻璃进行理化性质的检测,缺少相关的生物相容性检测结果,这也是接下来对生物活性玻璃的重点研究方向。