湖南北部片区“3核+6子片区”城镇体系发展构想

2018-09-04孟祥林

孟祥林

(华北电力大学 马克思主义学院,河北 保定 071003)

一、湖南城镇体系北部片区的子片区划分与子城镇体系构想

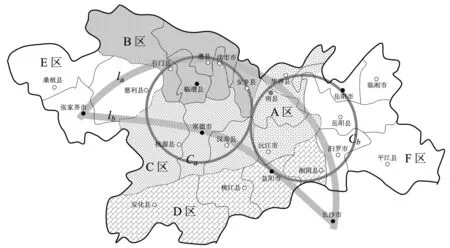

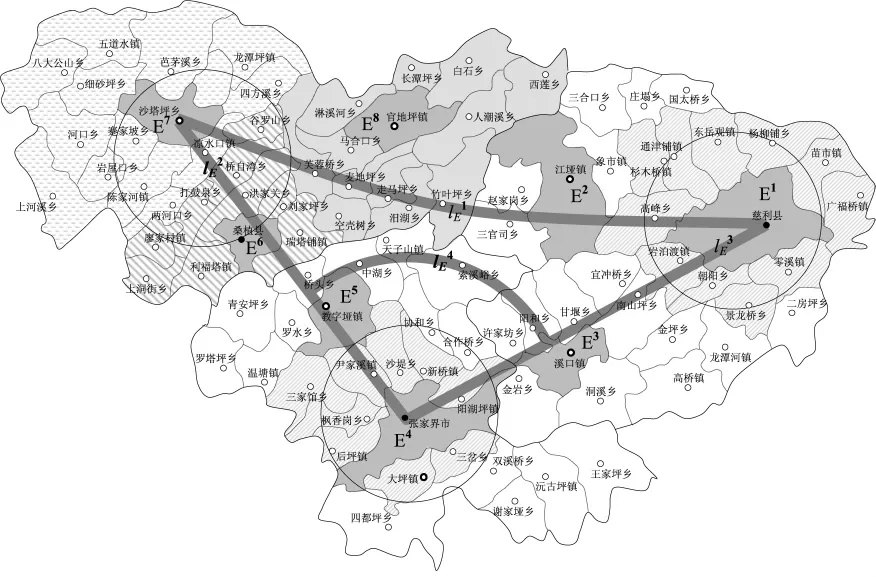

图1 北部片区发展构架示意图

根据湖南省不同层级的中心地的分布情况,整个区域要区分为北部片区、西部片区和南部片区等,以片区通过局部促进整体的方式推进城市化进程,其中北部片区由“岳阳市+常德市+张家界市+益阳市”构成,西部片区由“吉首市+怀化市+邵阳市+娄底市”构成,南部片区由“衡阳市+永州市+郴州市”构成,益阳市、娄底市和衡阳市分别是三个子片区的子中心城市[1]。由于每个片区涉及范围较广,在各个片区构建城市团过程中还要进一步划分为子片区,理顺子片区内市级、县级以及乡(镇)级别的中心地间的关系,通过不断完善子片区内的子城市团的方式推动整个片区内城市团的发展。图1展示了北部片区涉及的范围。为了提升城市化速度,该片区需要再度划分为六个子片区(各个子片区以不同背景色表示):A区=“华容县+南县+沅江市+岳阳市部分乡镇+岳阳县部分乡镇”,B区=“石门县+临澧县+澧县+津市市+安乡县”;C区=“桃源县+常德市+汉寿县”;D区=“安化县+桃江县+益阳市+湘阴县”;E区=“桑植县+张家界市+慈利县”;F区=“临湘市+岳阳市大部分+岳阳县大部分+汩罗市+平江县”。如上6个子片区涉及范围相差不大,彼此紧密联系,最重要的是大部分子片区都打破了既有行政区划,不同层级的中心地间能够按照城镇体系建设的需要强化彼此间的联系。经过划分子片区,可以在一定程度上解决常德市由于行政范围过大造成的城市化进程中构建一体化城镇体系所遇到的困难,也可以解决益阳市由于“┘ ”形行政区域带来的“南县+沅江市”与“安化县+桃江县”整合发展的不便,岳阳市西北区域与西南区域在城市化进程中面临的不易一体化发展的问题也能够得到解决。从图1可以看出,A区是跨行政区划构成的片区,包括益阳市的“沅江市+南县”以及岳阳市的华容县及其他部分区域。D区也是跨行政区划构成的区域,包括了益阳市的“安化县+桃江县”以及岳阳市的湘阴县。按照如上论及的发展思路,在多个子片区中,只有张家界市可以不打破既有行政区划,以张家界中心地为中心将“桑植县+慈利县”整合在一起构建起子片区的城镇体系。岳阳市由于将其西北区域的华容县、岳阳县西侧的部分区域划到A区,同时将行政区划西南侧的湘阴县划到D区,其余部分即“临湘市+平江县+汩罗市+岳阳县大部分区域”更加集中连片。如上6个子片区,各个区域的腹地范围大体相当,每个子片区内的核心城市都能够较好地将腹地内不同层级的中心地整合在一起,并且子片区内的核心城市也能够按照图中的“月牙”边缘串联在一起,即沿“张家界市—石门县—澧县—津市市—华容县—汩罗市—长沙市—益阳市—汉寿县—常德市”形成的“月牙”形城市链“la+lb”进行整合,这是北部片区城镇体系的主体。在此基础上还要形成Ca和Cb两个城市环,前者即“澧县+津市市+安乡县+汉寿县+桃源县+慈利县+石门县”构成的城镇环,“常德市+临澧县”是该城镇环的核心;后者即“岳阳市—岳阳县—汨罗市—湘阴县—益阳市—沅江市—南县—华容县”构成的城镇环,岳阳市、益阳市、南县在该城镇环的发展过程中需要扮演重要角色。

二、北部片区内子片区城镇体系的构建

(一)A区城镇体系:“四团+两链”发展格局

A区由“华容县+南县+沅江市”以及岳阳市的“许市镇+采桑湖镇+钱粮湖镇+良心堡镇”构成,该区在构建城镇体系过程中,要以县级中心地为核心将乡镇中心地整合在一起,最终要以lA1链(“主链”)为主导并与 lA2链(“辅链”)呼应,而后在“主链”上要构建起四个城镇团,于是在整个子片区内最终形成“四团+两链”的城镇体系发展格局。

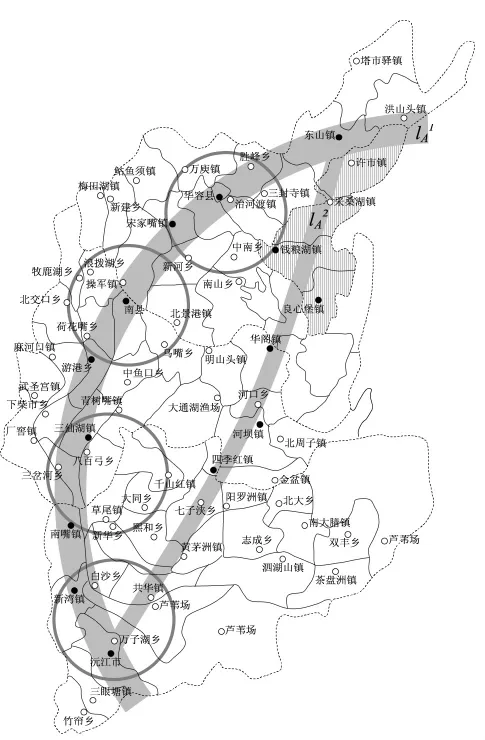

图2 “华容县+南县+沅江市”子片区示意图

1.子片区西侧城镇链:“主链+四团”。如图2所示,子片区内的三个县级中心地都分布在主链上,但华容县中心地与南县中心地距离较近,这两个县级中心地距离沅江市中心地较远,为了推动主链尽快发展,需要在县级中心地的基础上,选择基础较好并且位置适中的乡镇中心地发展成为连接县级中心地的节点,包括宋家嘴镇、游港乡、三仙湖镇、南嘴镇和新湾镇等,在此基础上构建起次级城镇团:以华容县中心地为核心通过整合“胜峰乡+万庾镇+宋家嘴镇+新河乡+中南乡+钱粮湖镇+三封寺镇+冶河渡镇”构成“华容子团”;以南县为核心通过整合“浪拨湖乡+牧鹿湖乡+操军镇+荷花嘴乡+游港乡+中鱼口乡+乌嘴乡+北景港镇”构成“南县子团”;以沅江市中心地为核心通过整合“白沙乡+共华镇+万子湖乡+新湾镇”构成“沅江子团”。如上三个子团都是以县级中心地为核心构建。第四个子团是通过将“三仙湖镇+千山红镇+大同乡+熙和乡+草尾镇+新华乡+南嘴镇+三岔河乡+八百弓乡”整合在一起构成,三仙湖镇与南嘴镇共同成为该子团的中心,与北侧的南县子团和南侧的沅江子团连接在一起。从图2可以看出,前文论及的位于“主链”上的节点中心地分别位于各个子城镇团的边缘处,从而能够更好地将邻近的子城镇团连接在一起,沿着子片区的西侧边缘形成一条南北向的城镇链,使得中心地间的整合程度更强。

2.子片区东侧城镇链:“辅链+镇级节点”。与主链不同,辅链lA2上没有县级中心地,东山镇、良心堡镇、华阁镇、河坝镇、四季红镇是该条链上需要重点发展的乡镇中心地,在辅链上发挥节点作用,并将许市镇、河口乡、七子浃乡、黄茅洲镇、共华镇、万子湖乡、沅江市等乡镇中心地连接在一起。从图2可以看出,辅链的北侧是由岳阳市行政区划内的良心堡镇、钱粮湖镇、采桑湖镇和许市镇等连接起来的,因此这是一条跨行政区划的城镇链。辅链与主链并行,成为将子片区东侧绝大部分乡镇中心地连接起来的重要通道。在城镇化进程中,依托既有交通线,以发展基础较好的中心地为节点构建城镇链,不但能够强化邻近中心地间的互动水平,而且能够以城镇链为轴将链条两侧一定空间范围内的乡镇中心地整合在一起,带动腹地的发展,城镇链逐渐向腹地拓展为小城镇带。在此过程中,城镇链上的节点由于将邻近中心地整合在一起而在小范围内成为次级城镇团的核心,从而在城镇链上能够发挥更大的作用。图2中,“河坝镇+四季红镇”的东侧区域还有范围较大的腹地,为了使这些区域能够更好地整合到辅链中,需要以“河坝镇+四季红镇”为中心将河口乡、北周子镇、金盆镇、阳罗洲镇、七子浃乡等整合在一起,在A区的东南侧构建次级中心,在辅链的南侧形成城镇化的增长点。

(二)B区城镇体系:“一核+多心”的城镇发展格局

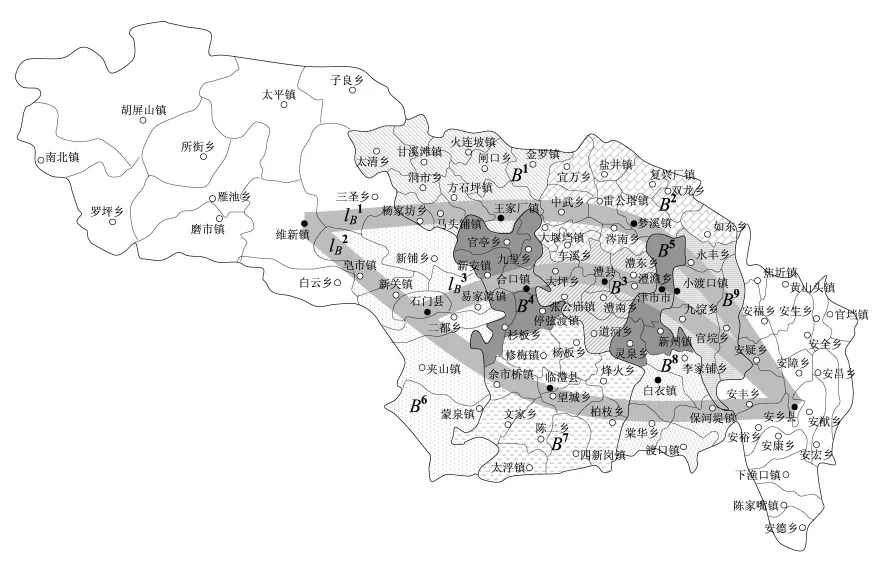

图3 “石门县+临澧县+澧县+津市市+安乡县”子片区示意图

B区由“石门县+临澧县+澧县+津市市+安乡县”构成,该区腹地范围较广,而且各个县级行政单元的腹地范围也差距较大,因此在城镇化进程中需要进行细分,如图3所示,最终要形成lB1、lB2、lB3等三条城市链和 B1、B2、B3……B9等 9 个单元的发展格局。在这9个单元中,B4和B5发挥核心作用,其中 B4将 B1、B3、B7、B6连接在一起,B5将 B2、B3、B8、B9连接在一起。在图 3 中,每个单元用不同的背景底色表示,王家厂镇、梦溪镇、澧县、合口镇、津市市、石门县、临澧县、白衣镇、小渡口镇等中心地分别是B1、B2、B3……B9等单元的中心。lB1沿“维新镇—杨家坊乡—马头铺镇—方石坪镇—王家厂镇—中武乡—雷公塔镇—梦溪镇—永丰乡—安福乡—官垸乡—安疑乡—安乡县”连为一线,王家厂镇、梦溪镇是该城镇链上的重要节点中心地;lB2沿“维新镇—皂市镇—新关镇—石门县—二都乡—佘市桥镇—临澧县—望城乡—柏枝乡—棠华乡—保河堤镇—安丰乡—安乡县”连为一线,石门县、望城乡是该条城镇链上的节点;lB3沿“石门县—易家渡镇—合口镇—大坪乡—澧县—澧东乡—澧澹乡—九垸乡—官垸乡”连为一线,与lB1链在官垸乡处并在一起。由于lB1与lB2包围起来的区域非常广,为了强化被包围区域与lB1与lB2两条链间的联系,需要构建lB3城镇链,这条链将石门县、合口镇、澧县、津市市、安乡县等县级中心地连接在一起,虽然链条较短,但由于联系的县级中心地在三条城镇链中最多而在B区内扮演着重要角色。以合口镇为中心的B4区和以津市市为中心的B5区,在将lB3向南北两侧扩展进而与lB1、lB2融合过程中发挥着重要作用。B4与B7是临澧县的两个单元,每个单元的中心分别是合口镇、临澧县中心地。B5和B8是津市市的两个单元,每个单元的中心分别是津市市、白衣镇中心地。因此临澧县和津市市分别会发展成为“双中心”的县级行政单元。根据如上思考,石门县被分为两个单元:B6及B6以外的部分。澧县分为四个部分,分别是 B1、B2、B3和 B9。临澧县和津市市分别分为两个单元,即前文论及的“B4+B7”“B5+B8”。只有安乡县按照既有行政单元构建城镇体系。“B1+B2+B3+B9”虽然位于同一行政区划,但由于B3与B9间有B5相隔而不能集中连片,并且由于“B1+B3”与B4分属不同行政区划,从而也不能集中连片发展,构建以某个中心地为核心的城镇体系。按照如上论述,将澧县划分为四个子片区,每个子片区内构建一个子中心城市,实际上澧县就是在原澧县中心地的基础上构建王家厂镇、梦溪镇和小渡口镇等三个子中心,在澧县行政区划内形成“一主+三次”的分散发展格局。此外,临澧县、津市市、石门县也分别形成“一主+一次”的分散发展格局:临澧县以B7区内的临澧县中心地为主中心,以B4区内的合口镇中心地为次级中心;津市市以B5区内的津市市中心地为主中心,以B8区内的白衣镇为次级中心;石门县以B6区内的石门县中心地为主中心,行政区划内B6区以外的部分以维新镇为次级中心。根据以上思路,B区内就形成了以县级中心地为主导,同时有次级中心地高效呼应的分散发展的城镇体系格局。在较大程度上避免了邻近行政单元不能整合发展的问题,通过构建分散发展格局在B区内按照“中心带动边缘、中间带动两边”的发展步骤,整个区域的城镇化进程得以稳步推进。

(三)C区城镇体系:“中间膨胀+两端呼应”的发展格局

图4 “桃源县+常德市+汉寿县”子片区示意图

C区由桃源县、常德市和汉寿县组成,三个县级中心地在地域上邻近,便于在子片区内构建城镇团。从图4可以看出,“C1+C2+C3+C4”是C区的核心部分,C1是核心部分的核心,C2是围绕C1形成的城镇环,由“石板滩镇—大龙站镇—白鹤山乡—牛鼻滩镇—新兴乡—聂家桥乡—石门桥镇—谢家铺镇—曹坪镇—斗姆湖镇—徐家桥乡—车湖垸乡—木塘垸乡—陬市镇—灌溪镇”构成。C2实际上是将C1与C3、C4连接在一起的重要区域,从而也就将常德市、桃源县和汉寿县等三个中心地紧密联系在一起,以C2为纽带在C区的中心形成城镇化的隆起。为了强化C区内三个县级中心地间的联系,需要构建Cz城镇环,在将三个县级中心地联系在一起的同时沿“常德市—牛鼻滩镇—围堤湖乡—汉寿县—天竺山乡—毛家滩乡—谢家铺镇—曹坪镇—丁家港镇—桃源县—青林乡—木塘垸乡”形成环形城镇链。在以常德市为中心形成“C1+C2”双层环的同时,桃源县和汉寿县也要分别扩展县级中心地的影响力,前者以桃源县为中心,将“青林乡+深水港乡+丁家港镇+长茅岭乡+尧天坪镇+桃花源镇+剪市镇”整合在一起,后者要以汉寿县为中心,将“沧港镇+围堤湖乡+天竺山乡+株木山乡”整合在一起。在如上发展格局中,“C1+C2+C3+C4”区域内的乡镇中心地集中连片,能够较高效率地促成“常德市—桃源县—汉寿县”构成的鼎足发展格局。为了更好地推进C区的城镇化进程,在构建以县级中心地为核心的城镇团的过程中要积极发展次级中心,在常德市内要形成韩公渡镇和谢家铺镇两个镇级次级中心,在汉寿县内要形成罐头嘴镇、太子庙镇两个次级中心,在桃源县内要形成理工港镇、兴隆街乡两个次级中心。要在Cz环的东西两侧分别形成Cd环和Cx环,促成“中心膨胀+两端呼应”的城镇发展格局,前者将“韩公渡镇—罐头嘴镇—文蔚乡—坡头镇—大南湖乡—太子庙镇—岩嘴乡—谢家铺镇—石门桥镇—常德市”连接在一起,后者将“桃源县—剪市镇—凌津滩镇—兴隆街乡—观音寺镇—龙潭镇—理工港镇—黄甲铺乡—枫树乡—浯溪河乡—青林乡”连接在一起。Cz环将Cx环的东侧与Cd环的西侧整合在一起,在C区的中央区域以“C1+C2”的双层城镇环为中心连接在了一起。为了更好地推进Cx环和Cd环的发展,两个城镇环上都要构建次级中心地,前者需要重点发展以理工港镇为核心的C5区域和以凌津滩镇为核心的C6区域,在这两个次级中心地的影响下,以C5为核心的“黄甲铺乡+黄石镇+钟家铺乡+龙潭镇+佘家坪乡+三阳港镇+太平桥乡”区域,以及以C6为核心的“泥窝潭乡+剪市镇+郑家驿乡+寺坪乡+兴隆街乡”区域能够以较快的速度发展,如上两个区域最终与C3、C2连接在一起,Cx环以及该城镇环包围的区域得到较快发展。在Cd环上要将韩公渡镇、罐头嘴镇、太子庙镇、谢家铺镇发展成为节点中心地,Cd环在汉寿县行政区划内将C8、C4以及C7的东侧连接在一起,以太子庙镇为核心的C8通过株木山乡、大南湖乡、天竺山乡与汉寿县连接在一起,并进一步与Cz环的东南侧连接在一起。C7区域是以“韩公渡镇+罐头嘴镇”为中心形成的,在汉寿县与常德市的行政区划边界处形成的次级中心地,通过Cz环与“C4+C8”连接在一起,紧紧贴在C2外侧,于是Cd环与C2环也形成了紧密联系的整体。

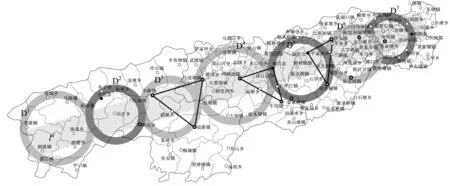

(四)D区城镇体系:“一”字形城镇链的发展格局

图5 “安化县+桃江县+益阳市+湘阴县”子片区示意图

如图5所示,D区的四个县级行政单元沿一条线排列构成城镇链ld,将四个县级中心地串联在一起,便于形成“一”字形城镇发展格局。为了更好地促进该城镇链的建设,还要沿该条城镇链构建洞市乡、小淹镇、仙溪镇、马迹塘镇、鸬鹚渡镇、牛田镇、沧水铺镇、沙头镇、泉交河镇、南湖洲镇、南阳镇等乡镇次级中心地,最终在ld城镇链上形成 D1、D2……D7等城镇环,其中 D2、D5、D7是包括了县级中心地的城镇环,D3、D4和D6是发挥着连接作用的中介环,D1是ld进一步向西扩展才能得到发展的城镇环。因此在如上7个城镇环中,D5和D7应该首先得到发展,D5的发展速度应该是最快的。D2上虽然也有县级中心地,但由于腹地内乡镇中心地的发展状况欠佳以及与其他县级中心地的联系程度较低,因此会保持较低的发展速度,但发展速度会高于D3和D1。D6由于处于D5与D7中间,因此也会保持较高的发展速度。D4的东半部分由于靠近D5,因而其发展速度会高于D4的西半部分。根据如上分析,在ld链上的各个城镇环,发展速度由高到低的排列顺序应该是D5>D7>D6>D2>D4东>D3>D4西>D1。为了推进整条城镇链的发展速度,需要在进一步强化D2、D5和D7的同时,加强D3、D4和D6的发展力度。在ld城镇环上要通过“两端推进、中间拓展”的方式加强各个城镇环间的联系。“两端推进”即D7向西推进促进D6发展,D2向东推进带动D3发展,“中间拓展”即通过D5向东拓展带动D6发展,向西拓展带动D4发展。根据图5,在D3与D4连接的地方构建城镇化的隆起,即“小淹镇—马迹塘镇—仙溪镇”三角形。在D5向东拓展和向西拓展过程中要分别构建两个三角形:“沙头镇—沧水铺镇—益阳市”三角形和“桃江县—牛田镇—鸬鹚渡镇”三角形。两个三角形实际上将D4、D5、D6紧紧整合在了一起。由以上分析可以看出,以D4为连接的节点,东侧的“D5+D6+D7”、西侧的“D1+D2+D3”实际上形成了两个子区域,西侧以D2为核心,东侧以D5和D7为核心。既然东侧区域较西侧区域发展基础更好,在发展步骤上也要遵循先东后西、东部促进西部、中间(D4)连接两边(“西边 +东边”)的秩序,同时要强化D2的发展力度,强化D4次级城镇团的节点角色。

(五)E区城镇体系:“三角形+多节点”的发展格局

与其他子片区不同,E区呈三角形结构,便于在子片区内构建鼎足发展格局。这需要以张家界市、慈利县和桑植县等三个较高级别的中心地为基础,通过整合发展基础较好的乡镇中心地,构建相对比较完善的城镇体系,构建城镇链、城镇环并尽快发展次级中心,形成“三角形+多节点”的发展格局。如图6所示,该区内最终要形成E1、E2……E8等中心并构建将各个中心连接在一起的城镇链即 lE1、lE2、lE3。从图 6 可以看出,E1、E2、E3位于慈利县,E2、E3是E1的两个次级中心,分别通过强化江垭镇、溪口镇构建与慈利县高效呼应的次级城镇团。E4、E5位于张家界行政区划内,E5是E4的次级中心。E3距离E4很近,在张家界的发展过程中,可以突破行政区划限制,将E3发展成为次级中心,通过“金岩乡+许家坊乡”与张家界市整合在一起。E6、E7、E8位于桑植县行政区划内,E7、E8是E6的两个次级中心,分别依托沙塔坪乡、官地坪镇建立起来。“沙塔坪乡—谷罗山乡—芙蓉桥乡—麦地坪乡—走马坪乡—竹叶坪乡—赵家岗乡—高峰乡—慈利县”构建的lE1链,“张家界市—教字垭镇—桑植县—沙塔坪乡”构建的lE2链,以及“慈利县—岩泊渡镇—南山坪乡—甘堰乡—阳和乡—溪口镇—金岩乡—阳湖坪镇—张家界市”构成的lE3链等构建起三角形发展格局,以溪口镇为核心的E3和以教字垭镇为核心的E5分别成为连接“张家界市—慈利县”“张家界市—桑植县”的节点,E2、E7、E8只有在桑植县中心地、慈利县中心地不断外扩情况下才能得到深入发展。三条城镇链将不同级别的中心地串联在一起,为E区城镇体系构建起了基本框架。为了加强lE2与lE3间的联系,还需要尽快通过连接“桥头乡—中湖乡—天子山镇—索溪峪乡—阳和乡—溪口镇”一线将E3与E5连接在一起,lE4与lE1可以尽快连接在一起,从而也能够进一步强化 E3、E5、E2、E8间的联系。在E区的中心区域形成次级城镇团,也成为将“沙塔坪乡—慈利县—张家界市”三角形的三个顶点联系在一起的重要中介。图5中除了县级以上级别的中心地外,其他作为次级城镇团核心的乡镇中心地都要不断向腹地拓展,形成以自身为中心的双层城镇环,使得腹地内的乡镇中心地间的联系更加紧密,也使得邻近的乡镇中心地间更好地建立联系,在E区内最终形成三角形发展构架基础上的多节点分散发展的城镇团格局。

图6 “桑植县+张家界市+慈利县”子片区示意图

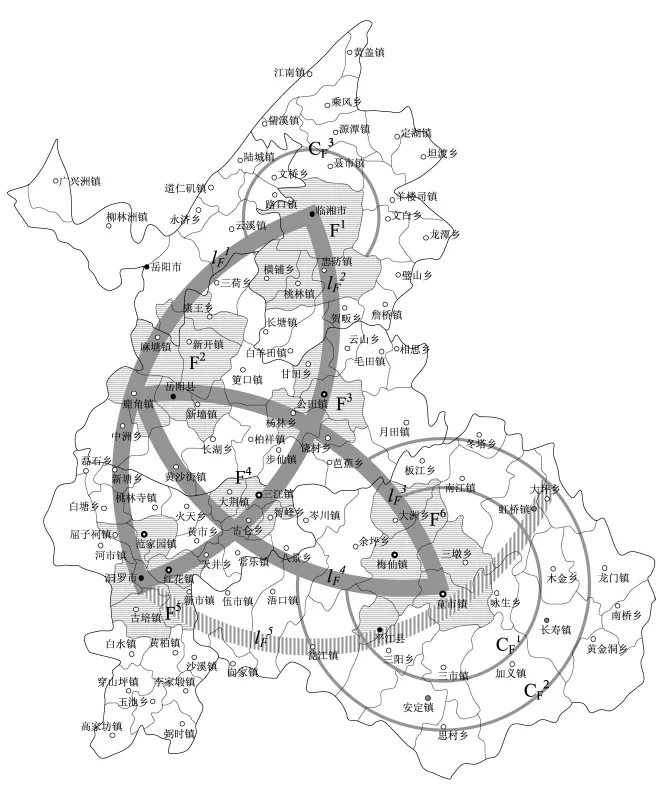

(六)F区城镇体系:“外围促进中间”的发展格局

图7 “临湘市+岳阳县+汩罗市+平江县”子片区示意图

F区城镇体系由“临湘市+岳阳县+汨罗市+平江县”构成。该区在构建城镇体系过程中,除了要以如上四个县级中心地构建子城镇团,还要在F3和F4区位上构建次级城镇团,以便更好的将F1、F2、F5、F6连接在一起。根据图 7 中 F1、F2……F6等城镇团的分布格局,要通过构建 lF1、lF2、lF3、lF4等城镇链将各个城镇团连接在一起。F3、F4分别位于lF2与 lF3、lF2与 lF4的交点上,前者将 F1、F2、F4、F6等连接在一起,后者将 F2、F3、F5、F6连接在一起,在F区内扮演着节点角色。根据次级城镇团的发展原则,要尽快以节点中心地为核心将邻近的乡镇中心地整合在一起:F3需要以公田镇为核心,将“甘田乡+杨林乡+饶村乡”整合在一起;F4需要以三江镇为核心,将“大荆镇+智峰乡+古仑乡”整合在一起。几个县级中心地也要向腹地拓展,将邻近的县级中心地整合在一起:临湘市要向南拓展,将“横铺乡+桃林镇+忠防镇”整合在一起;岳阳县要向南北两侧拓展,将“康王乡+麻塘镇+新开镇+鹿角镇+新墙镇”整合在一起,成为“广域岳阳市”的副中心城市,同时强化其向南和向东的辐射力;汩罗市重点要向东北方向拓展,重点发展范家园镇和红花镇,同时将新市镇、古培镇、屈子祠镇等整合在一起,成为F区西南角的子中心城市;平江县要重点向北拓展,将“童市镇+三墩乡+梅仙镇+大洲乡”整合在一起,其中要优先发展梅仙镇和童市镇。从图7可以看出,F6在发展过程中很可能使得平江县的行政重心北移,从而能够更好地带动平江县整个行政区划城镇化水平的提升。在如上这种安排下,F3与F4虽然没有依托县级中心地发展,但由于是F片区内的重要节点而会成为发展较快的地方。在F1、F6外围还要构建 CF3、CF1、CF2城市环,CF3可以进一步拓展F1向北的影响力,并且将岳阳市东侧与临湘市西侧整合在一起,在一定程度上解决了F1向南发展而造成临湘市北部被边缘化的问题。CF1、CF2以F6为中心分别沿“平江县—三阳乡—三市镇—加义镇—长寿镇—木金乡—虹桥镇—南江镇”“浯口镇—瓮江镇—思村乡—黄金洞乡—南桥乡—龙门镇—大坪乡—冬塔乡—月田镇—芭蕉乡”形成双层城镇环,将平江县绝大部分乡镇中心地整合在了一起,在一定程度上克服了平江县的县级中心地由于没有布局在行政区划的中心而造成的行政区划边缘区域在城镇化进程中被边缘化的问题。在进一步发展中,安定镇、虹桥镇和长寿镇要成为F6的次级中心,成为向南、向北、向东伸出的三个触角。在条件较为充分后,也要沿“汩罗市—瓮江镇—平江县—童市镇—虹桥镇—大坪乡”连为lF5城镇链,成为平江县行政区划内的主轴链,并与汩罗市建立直接联系,“lF1+lF5”作为F区的外围链更加完善,在F区内最终形成“外围促进中间”的发展格局。

三、北部片区构建城镇体系的进一步讨论

前文分6个子片区对北部片区内的子城镇体系建设问题进行了分析,在图1的基本框架下构建起了各个子片区的城镇体系,在这种发展思路中,既考虑到了县级中心地在各个子片区内的核心作用,也考虑到了各个子片区内乡镇中心地与县级中心地呼应的途径。为了推进北部片区的城镇化进程,还需要在如下几个层面进行深入思考。

(一)突破行政区划限制以中心地为中心构建城镇体系

城镇化进程中经常出现的误区是以行政区划为单元构建城镇体系,这种做法带来的问题是:邻近行政区划的城镇体系不能得到一体化发展;较高级别的中心地的辐射力不能越过行政区划在邻近行政区划内产生更大的辐射作用;城镇化存在“摊大饼”问题,即行政区划边缘处在城镇化进程中被边缘化。因此,在构建子城镇体系过程中一定要建立“以中心地为中心构建城镇体系”的理念[2],邻近行政区划在构建城镇体系过程中要有一体化发展的意识,不能将行政区划界线当作城镇体系的界线,要在硬区划的基础上合理规划软区划,为邻近行政区划能够更好地协同发展搭建平台。北部片区在构建城镇体系过程中,A、B、C、D、F等子片区都打破了行政区划限制,在行政区划边界处构建次级中心将邻近行政区划整合在一起,使得分属不同行政区划的腹地能够整合在一起发展。为此除了需要依托既有交通线构建城镇链,还要根据城镇体系发展需要构建新城镇链,连接“断头路”和构建城镇环[3],使不同层级的中心地间的联系更加直接。

(二)加强子城镇团和次级城镇团的建设

子城镇团是在一定区域内以区域中心城市为核心形成的城镇体系内由县级中心地相互联系而成的城镇团[4],次级城镇团是以发展基础较好的乡镇中心地为核心通过整合腹地内的其他乡镇中心地而成的城镇团。区域中心城市在一定区域内发挥着引领作用,子城镇团和次级城镇团则发挥着支撑作用,只有子城镇团和次级城镇团发展状况较好,区域城镇化水平才能够得到提高。在构建子城镇团和次级城镇团过程中,要重视县级中心地和发展基础较好的乡镇中心地,在考虑到县级中心地与乡镇中心地间的互动效率情况下,也要强调次级中心地在腹地内的引领作用,还要考虑城镇体系在腹地内的均衡发展问题。

(三)合理选择次级中心地和构建次级城镇团

在构建城镇体系过程中,次级中心地以及次级城镇团发挥着越来越重要的作用,因此,适当选择发展基础较好和区位条件优越的乡镇中心地为次级中心地并依此构建次级城镇团就显得非常重要。为了强化该类中心地的影响力,最好的方法就是提升其行政级别,从而改变资源的聚集方式和方向,在腹地内形成城市化的增长点。次级中心地在选择过程中一定要符合以下原则:能够与县级中心地高效呼应;能够将较多数量的乡镇中心地整合在一起;通过构建多个次级中心地从不同方向和在不同区位上促进腹地内城镇化均衡发展。次级中心地可以分担县级中心地的职能,在距离县级中心地较远的区位上形成新的城镇团,使得外围与中心能够进行有效整合。随着城市化进程推进以及交通网络通达程度提升,越来越多的县级行政单元具备构建次级城镇团的条件,为了提升北部片区内不同层级中心地间的整合程度,需要前瞻性地思考建设次级城镇团问题,在区域中心城市影响下尽快形成多个子中心城市、次级中心城市的分散发展格局的城镇体系。