史前“人文洞庭”与地方院校“以文化人”新探

2018-09-04魏饴

魏 饴

(湖南文理学院,湖南 常德 415000)

“以文化人”是我党对大学人才培养的要求。这里的“文”是指中华民族传统人文精华,更是大学所在区域人文特色。洞庭湖为中国内陆著名淡水湖,湖区拥有悠久而丰富的历史和人文底蕴,正如费孝通先生所说,湖湘①新石器文化时期“曾是一个与中原华夏并峙的多元统一体”[1]。“人文洞庭”是洞庭湖区关于人的所有先进文化历史的积淀,也是“湖南省洞庭湖生态经济区建设与发展协同创新中心”的重要研究内容。湖湘高等院校实施“以文化人”,有必要深入研究和阐释“人文洞庭”的历史渊源、发展脉络和文化基因,从而实现大学人才培养中的转化创新。近50年来的一大批关于湖湘新石器时代考古成果显示,湖区史前有先人活动遗存的时代已有8 000多年历史,这些历史文化是当今大学“以文化人”的宝贵资源。

一、从史前考古看洞庭湖水系及湖区人文发展脉络

洞庭湖水系由面积2 691平方千米的洞庭湖和入湖湘、资、沅、澧等中小河流组成。从史前遗址看,湖区很早就是一个独立文化区系,且在中华文明乃至世界文明史上曾创造出若干个第一,进而形成了为世人所关注的“人文洞庭”现象。

中华文明史按照考古和历史学特征分为五个时代,即旧石器时代、新石器时代、铜石并用时代、青铜时代和有史时代。下面,即按新石器时代肇始(约前10000)至西周共和元年(前841)时序对湖湘主要考古遗址及人文发展概要如次。

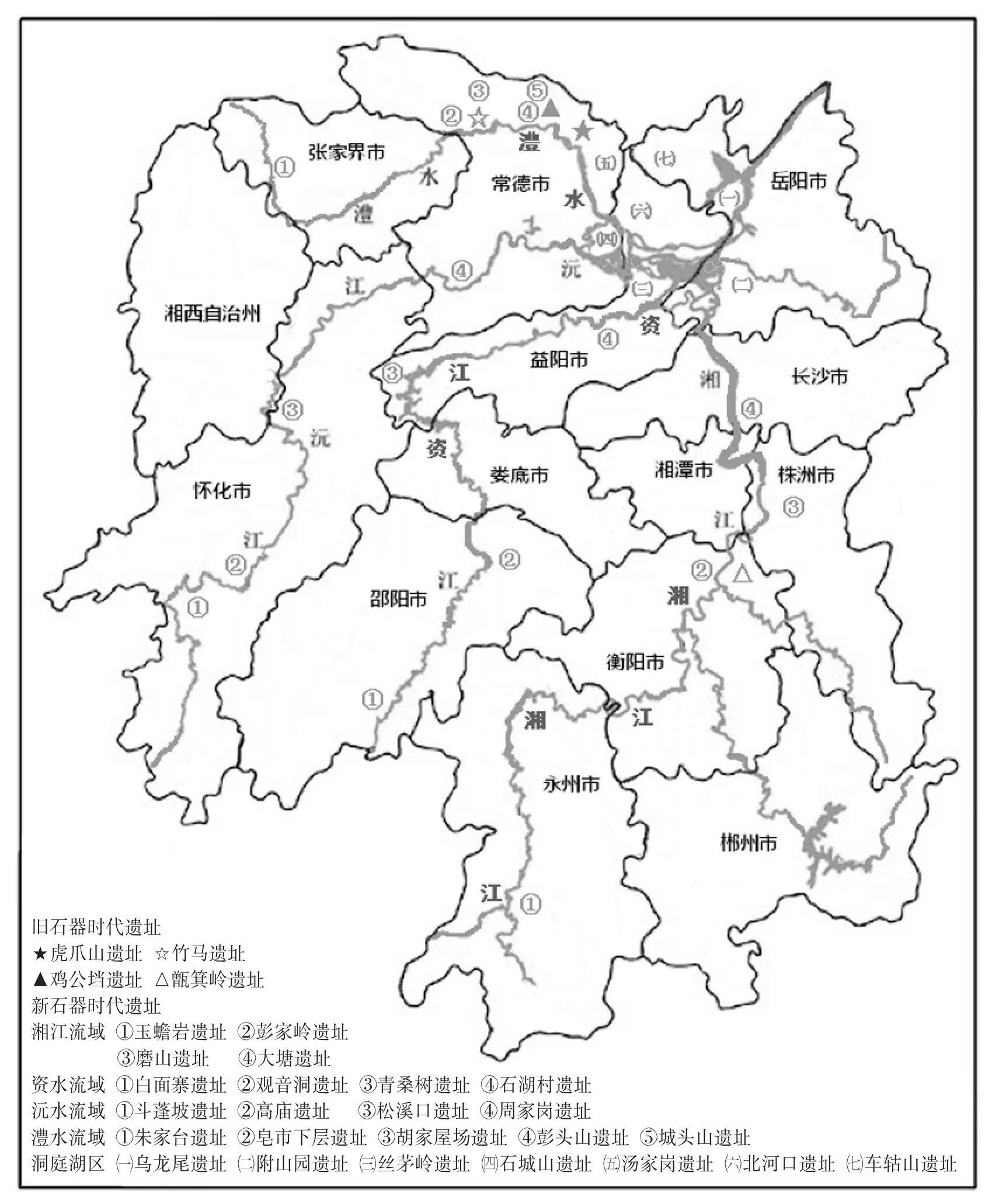

如图1所示:一者,旧石器、新石器遗址共28处,但实际远不止这些,如此集中尤其集中在湘北澧阳平原的情况在全国尚为少见;二者,28处遗址全部邻近湘资沅澧及湖区水域,表明远古先人逐水而居的生存取向;三者,水为上善,具有“母体文化”性质。

(一)新石器时代早期遗址(约前10000—约前7000)

图1 洞庭湖水系及湖区远古文明遗址示例

新旧石器时代的转变,即人类从原始“利用经济”到“生产经济”的转变,其标志是农业起源及村乡聚落的出现。美国《考古科学杂志》2009年第36卷刊发的《旧石器晚期末的资源强化:以中国南部为视角》一文披露,玉蟾岩出土的五枚炭化稻谷属古栽培稻,是世界上发现的最早人工栽培稻;出土陶片比世界其他地方发现的陶片要早好几千年。在史前6000—4900年的彭头山遗址,发现了世界上最早的稻作农业痕迹——稻壳与谷粒,这表明彭头山遗址稻作文化是玉蟾岩遗址稻作文化的大大发展[2]。近年在新化县大熊山还发现了一块功德碑,碑上有“蚩尤屋场之蝻蛇现”云云,表明上古蚩尤部落或后裔曾在此居住,推测此处可能是中国最早聚落所在[3]。

(二)新石器时代中期遗址(约前7000—约前5000)

发掘的本时期遗址多以考古学文化定名。以“文化”定名,在其具有创新特质,突出代表人类生活的某个发展方向。首先是皂市下层遗址(文化),该遗址所处年代是对学界关于洞庭湖区史前文化始于大溪文化的重大突破[4]。其次是高庙遗址(文化),其特征有四:第一,出土设施一应俱全的大型祭祀场所,具有引领区域祭祀的文化功能;第二,出土的陶器和祭祀艺术品上的图案可与良渚玉器和商周青铜器上的图案媲美;第三,发掘出的全国最早夫妻墓,表明一夫一妻制家庭出现;第四,发掘出的史前城市遗址比古埃及“州”要早1 000多年[5]。再次是大塘遗址(文化),出土的褐彩双耳陶罐上刻画的“太阳”“向着太阳口含禾苗的鸟”“流水纹”等象形符号,为湖湘先民农耕文化独特文化标签[6]。

(三)新石器时代晚期遗址(约前5000—约前3000)

本时期文化依然是快速发展,人类对物质和精神的需求更为丰富。汤家岗遗址以白陶的创新闻名于世[7]。城头山遗址被誉为“中国最早的城市”[8]。彭家岭遗址的文化堆积为南岳悠久制历文化和祭祀文化形成提供了深厚沃土。白面寨遗址出土了石纺轮、陶纺轮和骨针等,说明当时人们已学会缝合兽皮做成衣服[9]。

(四)铜石并用时代遗址(约前3000—约前2000)

本时期遗址表明聚落进一步向城市迈进,陶器更加精美,财富明显增加,人们生活两极分化,预示着文明社会新阶段行将来临。斗蓬坡遗址,发掘出带柱洞房基54座,这是长江流域史前规模最大、研究价值最高的古建筑遗址之一。朱家台遗址,出土的泥质陶罐,其腹部刻有蚕纹一周,这一文物至今为国内罕见,被视为古人类强化资源利用的新成果[10]。

(五)青铜时代遗址(约前2000—前841)

青铜时代的绚丽文化是中国古文明突出代表,但湖湘此时却出现断层,能代表其历史进步的遗址很少。虽1938年于炭河里出土国宝级青铜礼器四羊方尊,但有学者论证其是由时任河北省广宗县县长——宁乡县月山乡人姜谧荣(1900—1986)此前从北方带回宁乡埋藏以避战乱。近年万全文专家在与新闻记者访谈中也谈及类似观点[11]。

二、从史前“人文洞庭”看中华万年文明发展自信

我们十分认同20世纪是中华上古史大规模被推翻的时代,21世纪则是需要我们对中华史前文明重写的时代。中国有史时代不到3 000年,其万年文明史如何重写?历史不仅只包括有文字记载的,民间传说和考古发掘埋在“地下的历史”都是史的组成部分;不囿于成见,尊重考古发掘,有重点分区域进行重写应是我们的基本态度。

(一)中华万年文明史需要重新认识史前“人文洞庭”

首先澄清两个观点。上世纪初顾颉刚先生曾谈到,诸如黄帝、炎帝等神话在中国历史上并不存在,甚至还认为大禹是一条“虫”[12];郭沫若先生在《中国古代社会研究导论》指出:“商代才是中国历史真正的起头。”[13]两说均局限于当时有限考古。夏鼐先生说得好,中国史前文明须凭借考古,“把文明起源放在新石器时代中”[14]。

之所以我要特别强调史前“人文洞庭”,一方面基于某些学者的偏误历史观,至今仍有人囿于成见研究历史[15];另一方面则在学界对20世纪70年代以来湖湘新石器时代考古新发现重视还不够。自《史记·五帝本纪》载舜“放欢兜于崇山,以变南蛮”以来,似乎湖湘自古就是“蛮荒极边之地”。尽管湖湘新石器时代考古新成果屡屡公布,但学界反应迟钝。1989年费孝通先生即提出湖湘新石器文化可与中原文化并峙的惊人之论,但湖湘新石器文化对中华古文明究竟有何贡献,又有哪些人文精神值得发扬等,学界却多年来仍停留在费老观点层面。如严文明先生认为,黄河和长江中下游“在全国范围的新石器文化中起了凝聚的核心作用”[16];罗二虎先生更是带着一种疑问的态度提出:“在中国早期城市发展的进程中,铜石并用时代前期以前长江流域的步伐可能要快于黄河流域。”[17]看来有必要理智分析司马迁所谓“南蛮”前因后果,才能客观评价史前“人文洞庭”宝贵财富。

(二)三皇五帝时代“人文洞庭”

所谓“三皇五帝”,《史记·秦始皇本纪》云:“古有天皇,有地皇,有秦皇。”[18]130《史记·五帝本纪》列黄帝、颛顼、帝喾、尧、舜为五帝。但后来人们讲三皇五帝并非确指,或是传说中为人类做出卓越贡献的部落首领,后人追尊他们或“皇”或“帝”;或多指特定历史时期,即“传说时代”或史前时代的首领。

“传说时代”的“人文洞庭”,曾长期处在政治中心的位置毋庸置疑。《周易·系辞下传》云:“包牺氏没,神农氏作,斫木为耜,揉木为耒,耒耨之利,以教天下。”“耒”作为生产工具最早出土即在澧阳平原八十垱遗址[19],表明神农氏(炎帝部落)曾在湖湘与民劳作。皇甫谧《帝王世纪》载,炎帝晚年在南方为民治病,后因误尝“断肠草”,而“崩葬长沙茶乡之尾”。《路史·蚩尤传》又载:“蚩尤姜姓,炎帝之裔也。”相传蚩尤为九黎和三苗部落联盟首领,《战国策·魏策》载:“昔者三苗所居,左有彭蠡之波,右有洞庭之水,文山在其南,而衡山在其北。”可知蚩尤部落起始也正在湖湘,且炎帝和蚩尤同宗。另《史记·五帝本纪第一》载,黄帝称帝,曾“登熊、湘”云云。“熊”,指今新化县东北“大熊山”(《大清一统志·宝庆府一》或《方舆览胜》);“湘”,今洞庭湖中之君山[18]2。《史记·五帝本纪第一》又载:“舜南巡狩,崩于苍梧之野,葬于江南九嶷。”可知黄帝、舜帝传说也源自湖湘。南岳衡山禹王碑,即为大禹治水功德碑,湖湘当为大禹治水重点区域。

以上传说或许不足为信,但应当有一定的现实依据。所谓“南蛮”者,显然另有所指。不过,从史前末期(青铜时代)湖湘遗址看的确又耐人寻味,好像历史依然停留在“以石为兵”时期,与史前时代前期大部分时间处于政治中心的湖湘很不一样。此中原委,下文再做探讨。

(三)史前“人文洞庭”对人类发展的重要贡献

据已有考古成果,史前“人文洞庭”之重要,首先体现在其对中华悠久古文明的新确认。随着玉蟾岩遗址的发掘,中国新石器时代早期年代确定在史前近万年终被世界认可[20];世界学术界以列·谢·瓦西里耶夫为代表的所谓“中国文化西来说”[21]随之销声匿迹。其次,玉蟾岩遗址、高庙遗址、城头山遗址分别代表了中华民族乃至人类最早稻作农业、宗教文化和城市文明。20多年前,任式楠先生在一篇文章中从粮食作物、栽培蔬菜、家禽家畜、房屋建筑、彩陶、白陶、玉器等七个方面总结中国新石器文化主要成就,湖湘几乎均处于领先地位[22]。再次,在“中国20世纪100项考古大发现”中,新石器时代有30项,其中湖湘有2项,在全国并列第2位[23]。从国际上公认的国家文明起源四要素——文字、城市、青铜器(冶炼术)、宗教礼仪建筑以及国家的建立来看,20世纪湖湘考古发现成绩令人惊讶:西方学者把两河流域苏美尔文明神像上刻画的“×”象形符号,当作“世界第一字”,彭头山遗址出土石质装饰品上也刻有“×”符号,而它比前者要早两三千年[15]。

(四)史前“人文洞庭”之盛衰及其多学科分析

史前近万年耀眼“人文洞庭”之所以形成,与其地理和人类学因素相关。湖湘地形地貌独特,东南西三面环山,朝东北方开口临水,呈不对称马蹄形。全境湘、资、沅、澧四水由南往北,在湘北汇入洞庭湖,其周边则因河湖冲击形成素以“鱼米之乡”著称的洞庭湖平原。湖湘属于红壤区,在全新世初期极适宜于动植物生长②。据截至1997年的统计,该地区已发现史前遗址近400处[24]。石器时代人类对地理资源依赖处于首位,自然资源丰富是原始人“利用经济”的前提。

如果按费老所说湖湘也是中华史前文明的中心之一,但为何青铜时代(商周前后)湖湘又的确落后于中原?所谓“南蛮”者,具体又何以解释?

首先,从现有史料看。虽然早前殷墟已有甲骨文,但商周时期并未普遍应用,有关三皇五帝传说均为口传,由后人所追记。《史记·五帝本纪第一》有两段文字值得我们关注:

轩辕之时,神农氏世衰,诸侯相侵伐,暴虐百姓,而神农氏弗能征。

炎帝欲侵陵诸侯,诸侯咸归轩辕。轩辕乃修德振兵……以与炎帝战于阪泉之野。三战,然后得其志。蚩尤作乱,不用帝命。于是黄帝乃征师诸侯,与蚩尤战于涿鹿之野,遂擒杀蚩尤。而诸侯咸尊轩辕为天子,代神农氏,是为黄帝。

轩辕氏黄帝起势之时,南方神农氏炎帝所率部落实力日衰,不能保其湖湘百姓平安。“三战,然后得其志”,黄帝遂擒杀蚩尤而称帝,可知湖湘于商周之际曾经历一场持续大乱。

其次,从地球学、古气象学看。其一,洞庭湖区在第三纪原本是雪峰古陆的一部分,是河湖切割的平原;直到新石器时代早期末,洞庭湖水系及湖区才逐步形成;但又因这里处于断裂地带,地震频发,或许商周之时在湖湘曾发生过一场天灾,结果很惨[25]。其二,进入全新世(相当于新石器时代开始)是以冰后期为标志,全球气候转暖。据竺可桢等学者研究,至全新世中期“西安和安阳地区也有十分丰富的亚热带植物种类和动物种类”[26];而长江中游的洞庭湖区则上升为中热带气候,如在澧阳平原三元宫遗址就曾发现亚洲象的遗骸[27]。与中原相比,可知湖湘社会生存环境曾一度明显不具优势。

综合分析:一方面,史前21世纪禹建立夏,而夏尚属于九个方国联盟王国,内部矛盾依然不断,大小战争无数,至商周时期社会极其动荡,以致先秦以来文献一直把此一时期湖湘“视作洪荒无人的空白之区”[28];另一方面,自然灾害以及社会生存环境的前后巨大变化更使湖湘于商周之时明显处于劣势。以上即可谓“南蛮”时期的社会经济基础,带有较强的阶段性特征,但这并不影响我们对史前“人文洞庭”的全面认识。

三、从“人文洞庭”文化基因看地方院校“以文化人”

大学注重“以文化人”,这是我党关于教育策略的重大突破。“化人”者,即通过大学教育使培养对象能成为真正的人;“以文”者,即在指明“化人”凭借或路径,“文”就是人文,是关于人的发展的积极健康向上的文化。党中央、国务院文件指出:“文化自信是更基本、更深层、更持久的力量,……迫切需要深入挖掘中华优秀传统文化价值内涵,进一步激发中华优秀传统文化的生机与活力。”[29]

然而中华优秀传统文化博大精深,为避免“以文化人”成为空话、大话,地方院校教育注重汲取大学所在地方文化精髓即是必然选择。正如习近平总书记所说,“以文化人”“要接地气”,“天边不如身边,道理不如讲故事”。因此,这就特别需要我们结合史前“人文洞庭”历史文化遗存,总结经验,汲取智慧,传播价值。

(一)“人文洞庭”万年文明的文化基因

本文对史前“人文洞庭”遗址发掘简报的梳理不难发现,其万年文明的文化基因始终为人们所遵循,有些甚至与我们今天所倡导的理念一脉相承,具有古为今用的现实价值。

膜拜自然理念:在石器时代,人类之于自然界的渺小很难想象。湖湘丰富的水资源在全国比较突出,水是生命之源、生态之基,湖湘先人围绕洞庭湖水系及湖区劳作生息,其行为本身就是顺应自然;传说大禹治水的最大成功之处是疏而非堵,这一方法同样体现了“大道自然”理念;大塘遗址出土的褐彩双耳陶罐上的独特文化标签,反映了湖湘先人对自然世界的顺应;相传南岳新石器时代即为华夏观象制历中心,夏禹制“夏历”也在南岳,作为“火正官”的祝融,其职责就是观测天象以利农时。这些都反映了先人们对自然的膜拜与遵循。

服首尚群理念:有学者撰文指出新石器时代早期末八十垱遗址的人工围沟系长江流域城市滥觞[17]。八十档遗址是湖湘先人追求大聚落生活的历史遗存;城头山遗址城垣的出现,反映了远古人类呼唤能在强人带领下过上相互保护的集体生活的愿望,即服首尚群;大禹治水“七年闻乐不听,三过家门不入”,人们立碑以示敬仰;九黎和三苗部落均听命于蚩尤,因为他是战神,本领非凡;高庙和城头山遗址的人祭遗存,当是人们对群首最原始、最残酷的迷恋。服从群首,接受统治,崇尚群体生活,维护群体利益,这应是湖湘先人别无选择的生存方式。

笃行求真理念:“求真”就是“求是”,就是注重在实践中认识事物本质,这也是湖湘先民很早形成的一种文化精神。突出表现有二:一是当“利用经济”出现危机,人口增加,自然资源减少,对水稻栽培的探求则成为农耕文化必然。从玉蟾岩“最原始的古栽培稻类型”[30],到古栽培稻,再到城头山遗址发掘的迄今灌溉设施最完备的世界最早水稻田,这一系列历史遗存反映了湖湘先人稻作农业求真的漫长历程。二是史前人类懵懂无知,对自然现象无从解释,湖湘先民在与自然界抗争中产生了对超自然神的崇拜,进而形成以巫术为中心的原始祭祀。临澧县竹马遗址发掘出人类最早的祭坛,彭家岭遗址、松溪口遗址等大都与祭祀有关。祭祀从某个方面来看,反映了先民人本意识的觉醒,对真的追求,因为祭祀“教会了人相信它自己的力量——把他自己看成是这样一个存在物:他不必只是服从于自然的力量,而是能够凭着精神的能力去调节和控制自然力”[31]。

实用美学理念:墨子最早总结出美的第一特性是功利性。美在生产劳动中产生,它能给人带来某种便利或愉悦。石器时代石制工具就是早期人类美术。从湖湘新石器时代遗址出土的石器、陶器看,那些从简单打制到色彩鲜明、工艺精致的生活器物,它们在功利前提下即体现了一定的装饰美。车轱山遗址发掘出的盆形大鼎、扁宽麻面鼎足、圈足盘、绳纹罐、长颈壶和鬶等一批具有装饰美的日用器物,展示了湖湘先人绝妙的审美创造[32]。高庙遗址陶器上颇具特色的由戳印篦点纹组合而成的獠牙兽面和飞鸟等,呈现了远古人们将美与对宗教的虔诚融为一体的构想。

敢于创新理念:晚清有“中兴将相,什九湖湘”的说法,当代有学者认为“半部中国近代史由湘人写就”[33]。湖湘人凭什么纵横天下?普遍认为靠的就是“敢为天下先”的精神,这种精神实际上也是湖湘先人的文化基因之一。玉蟾岩遗址出土的五枚炭化稻谷和陶片是其典型代表,故有“天下谷源,人间陶本”之美称。其它实例前文多有揭示,不再赘述。

开放发展理念:白陶系湖湘新石器时代文化的突出标志之一,已有考古资料表明,皂市下层遗址最早发现白陶,随后白陶即在湖湘广为传播,松溪口遗址、汤家岗遗址、磨山遗址等均有出土,再以洞庭湖水系为通道辐射至广东、江浙一带。白陶工艺还在开放中不断创新,如在汤家岗遗址发掘出了带有彩绘的白陶,这不仅进一步丰富了中国古代陶器彩陶、黑陶和白陶系列,又在白陶工艺基础上使彩绘技艺得到发展,其“印纹白陶和白衣红陶,是目前发现时代较早的印纹陶”[7]。

(二)当下大学“以文化人”教育的种种误区

虽然党中央明确提出大学“以文化人”要求时间不长,但中国自古就有“观乎人文以化天下”(《周易·贲卦·彖传》)传统,“以文化人”(即通常所谓“人文教育”)一直是学校教育组成部分。自20世纪90年代开始至今的加强大学生文化素质教育改革,为全面育人开了个好头,当下“以文化人”教育应是此前这一改革的深入。回顾过去,有些误区必须引起重视。

首先是教育目的与教育方针及其实践背离的误区。教育从根本上讲,应是目的决定方针,方针是为实现目的而制定的具体行为准则与路线。目的相对恒定,方针带有阶段性。目前的大学教育在实践中往往突出强化社会工具理性,而忽视了培养真正的人的目的。这与党的“十八大”以来所倡导的“以人为本”理念错位,是用社会本位取代了人本位。不论怎么说,由工具论主导的无人教育不能重演,否则,大学“以文化人”教育从史前“人文洞庭”汲取营养就显得目的模糊。

其次是关于大学教育基本任务认识的误区。近些年关于21世纪人才培养质量的新标准似乎比较一致——所谓“合格产品”就是用户满意,就是高就业率——这给我们推进“以文化人”教育再次提出严峻挑战。大学的根本任务究竟是什么?笔者认为,培养具有类主体形态特征的人,是大学恒久不变的主题[34],切不可以突出其他目的而忽视甚至抹煞人的应有的权利和地位。当下中国大学人才培养的突出功利倾向如任其发展,必然导致无人教育再抬头,将“以文化人”实践引入歧途。

再次是关于“以文化人”和专业教育关系的误区。新中国建立以来,大学照搬苏联模式,视专业教育为大学教育根本,“以文化人”一直是陪衬。马克思说过“人是人的最高本质”[35],“以文化人”无疑应摆在学校教育首位。我们正在实施世界一流大学和一流学科(“双一流”)建设,如果这里再加一个“一流人才”,我觉得更加全面。爱因斯坦说:“学者必须德才兼备,与美善为邻。徒有专业知识,只不过像一头训练有素的狗,而非仁人君子。”告诫我们应注重培养学生的人文素质。中国大学多年来对根本就没有人文科学权重的泰晤士大学排行之类乐此不疲,由此下去,即使我们的学科、经济全球第一,但如果培养的年轻人没有人文自觉,中华之崛起最终难以实现。

最后是“以文化人”追求上的误区。我们知道,“只有培养出一流人才的高校,才能够成为世界一流大学”。一流人才自然有赖于一流的“以文化人”教育,但中国高校研究“以文化人”教育并不深入,常常将“以文化人”教育的落实理解为课时比重的简单增加,有时明知结果不理想,但却不愿花更多时间研究实效问题。如经典阅读是“以文化人”重点,而中国优秀文化经史子集浩如烟海,应该如何为学生选取经典?再如思想政治理论课对教材、课时、理论与实践等都有明确规定,但授课对象是鲜活的具有不同个性的人,我们是否在教学中给予了学生充分的人文关怀?我们是否能结合高校所在区域重点研究和学习地方人文经典、地方历史政治案例,让学生真切感受到身在其中的责任与义务?

(三)以地方传统文化精髓服务于人本发展

“观乎天文,以察时变;观乎人文,以化成天下。”这个古训有两点值得注意,一是把“人文”和“天文”一并提出,表明人文之重要,人文的氛围趋势如同天文的阴晴变化有其客观规律;二是要驾驭人文,就要运用合适的方式方法,一个“化”字已明示其中奥妙。

1.什么“文”——“以文化人”的凭借。“以文化人”,“文”是前提,用什么“文”来“化人”,决定着“化人”结果。“文”就该像“天文”那样自然而然,是有利于人的发展的“文”,即所谓“人文”。中国大学“以文化人”教育实效长期不尽人意,主要原因是口号喊得多,内容比较空,实施效果差,“以文化人”基本没有位置。欧美大学则不同,所有专业都有一年以上的通识教育课程。通识教育与人文教育或“以文化人”教育,其目的都在培养具有宽厚纯正人文基础的人[36]。欧美大学虽没有“思想政治理论课”,但类似的“西方民主”“西方文明”“国家公民”等课程却很强势,都作为通识教育一并要求。“以文化人”要落到实处,首先,要有位置,应像专业教育一样制定“以文化人”教育标准,规定核心课程;其次,“以文化人”要体现全面发展,包括思想品德、文化素质、生理心理以及体能教育等;最后,还要紧扣人本发展精心选“文”,使其“文”“接地、树魂、有实效”。中国作为世界文明古国,各地大学都有充足的人文资源可以利用。本文前面部分通过对湖湘史前遗址所反映的人文发展脉络的梳理,探讨“人文洞庭”文化基因,目的就在倡导和落实这种理念;要确保教学实效,就得养成“以文化人”自觉的“接地”意识。“树魂”的重点在培养具有类主体形态特征的人,中国万年文明发展史,重要启示就在——只要是人本的文化,就必然恒久。如膜拜自然、笃行求真等,如果我们用远古先人的这些历久弥新的理念来“化人”,实现“中国梦”必将更有文化底气。

2.如何“化”——“以文化人”的方法。“以文化人”属于价值观教育,这对世界观比较成熟的大学生来说绝对不能用灌输式的理论教学方式。所谓“以化成天下”,“化”就是突破口,“化”的实质在“润物细无声”。“化”,离不开一定的实践场域,诸如主体主观意识域、化人活动情境域、文化产品环境域等都应按照“化”的要求进行设计,努力探索“以文化人”活化新路子。第一,内容上的活化。讲身边事、讲身边人、讲地方历史文化,这是避免教条主义的重要方法。可引导学生围绕司马迁“南蛮”评价开展地方历史人文调查,然后让学生在探索史前“人文洞庭”之盛衰中增强保护宇宙资源的意识,使学生明白人与社会以及人与人的和谐是社会稳定进步的核心。同时,“南蛮”评价的丰富内涵也正是当前我们倡导、构建“人类命运共同体”的极好教材。另外,还可结合洞庭湖水系及湖区实际情况编写《“人文洞庭”元典与人文修养》《新石器时代的第一次革命》等乡土文化教材,让学生心服口服地接受上古先民历经千万年形成并遗留的核心价值。第二,方法上的活化。一般而言,“以文化人”宜选用课堂讲授式教学,倡导从大学生情境域或环境域研究入手开展教学。可采用“案例研习+游学”的形式,或组织学生自由组合小组研习“人文洞庭经典案例”,或根据案例热点再开展社会实践,以“‘人文洞庭’传统文化研习营”等形式,通过游学解决问题。第三,接受上的活化。影响大学生的主观意识域,可以通过教育情景感化或文化产品感受的方式进行,进而形成切实有效的地方德育文化、洞庭水系远古遗风、云梦经典等“以文化人”核心课程。

3.化为“人”——“以文化人”的目的。“以文化人”这个说法,目的已在其中,但在具体实施中却有偏差。教育的对象是人,但教育实践中人们又往往忽视甚至无视“人”的存在。学校好比工厂,学生都是按照一个模式培养,这样势必会限制学生的很多天性。近些年来,社会对学校人才培养目标实现不够提出了很多批评,归根到底还是受“工具论”影响。事实上,真正做到“以文化人”并非易事,因为我们的教育实践还没有真正体现我党所倡导的以人为本。按照人本目的推动“以文化人”,除了在以上内容和方式方法上的活化之外,加强教师自身修养也是做好“化人”工作的必要前提。《庄子·天运》云:“丘不与化为人!……安能化人?”孔丘悟出了“自己尚未具有为同类而甘心服务的人格”,则不能教化别人的道理。可见,教师既是“以文化人”的主体和楷模,也是“以文化人”的对象。这个双重身份很重要,否则,“以文化人”的人本目的就难以实现。

注 释:

①“湖湘”在本文与“湖南”含义相同,但“湖湘”作为地域名早于“湖南”,有突出洞庭湖和湘江之意。

②中日学者通过对城头山遗址出土花粉、昆虫和动物骨骼等的放射性碳素的精确测定,认为当时湖湘地区是一个最适合人类居住的亚热带湿润地区。相关报告见何介钧、安田喜宪《澧县城头山——中日合作澧阳平原环境考古与有关综合研究》,文物出版社2007年版。