基坑开挖对邻近地铁隧道的影响

2018-09-04李海兵许柏阳

□文/李海兵 刘 燕 许柏阳

随着地铁网络的逐渐完善,尽管地铁沿线的工程建设有规划安排,但就长远发展而言仍具有一定的不可预见性,往往会出现基坑工程邻近既有地铁线路的情况[1~2]。已运营地铁对变形的要求相当严格,在基坑的开挖过程中,由于开挖扰动、地层损失和固结沉降等因素难免会引起地层产生移动和变形,导致附存于地层中的既有区间隧道随之发生移动和变形,进而引起受力的变化;因此,如何有效控制既有区间隧道变形是选择其周边后建工程地下围护结构及施工工序的关键。要控制基坑开挖对紧邻地铁隧道的影响,确保地铁线路的正常运营,需要在预测的基础上,采用信息化施工,根据被保护对象的实际状态来调控、优化基坑工程施工,最大限度地减小基坑开挖对运营地铁的影响[3]。此外,同一地区由于地质条件十分接近,类似工程可借鉴意义较大。

本文基于天津某开挖基坑邻近既有地铁线路的工程实例,开展了施工全过程的监测,为建立天津地区基坑开挖对已运营地铁隧道结构安全、运营安全的控制标准与保护技术积累工程经验。

1 工程概况

1.1 基坑概况

项目位于天津市通南路南、张自忠路西之交汇处,紧邻地铁2号线东南角站C出口。拟建物为1栋27层(局部22层)写字楼、1栋18层写字楼及5层裙房,通体地下车库(埋深约13 m);规划总用地面积13 203.6 m2;总建筑面积84 000 m2,其中地上建筑面积60 000 m2,地下总建筑面积24 000 m2;框架-剪力墙结构;桩基础;基坑开挖深度10.34~16.45 m。

工程分两期施工。由于场地紧张,周边环境保护要求高,无法采用反压土、分级支护等无支撑支护方式。根据周边环境条件以及地区经验综合考虑,基坑支护总体采用地下连续墙+3道(局部2道)钢筋混凝土水平支撑系统,顺作法施工。

基坑平面形状不规则,在一期施工区域整体布置成抵抗侧向变形效果更好的边桁架系统,同时在基坑南北向设置3组桁架式对撑以增强对周边敏感位置的变形控制;另外,在二期施工区域考虑到须借用既有站体的围护结构,为控制该区域在基坑开挖过程中的变形影响,选用两组对撑与角撑相结合的形式。三道水平内支撑中心标高分别设置在-2.300、-7.700、-12.700 m。见图1。

图1 基坑施工分区及支撑结构平面

基坑四周围护结构布置情况。

1)北侧及南侧:该侧基坑开挖深度为15.5 m,由于周边环境对基坑的变形非常敏感,拟采用抵抗变形能力更强的1 m厚地下连续墙作为支护结构兼用于止水帷幕,有效墙长34 m。

2)基坑东侧:由于该侧现状的坑外道路地势较高,基坑开挖深度相对较深,为16.55 m;拟采用相同的1 m厚地下连续墙,有效墙长34 m。

3)基坑西南侧:该侧坑外现状地坪相对东、南、北侧较低,坑深为14.9 m;支护结构与北、东、南侧保持一致,以确保对地下水的有效控制及周边环境的安全。

4)基坑西侧:该区域是将来与地铁4号线连接通道,主体设计为地下2层,因此坑深最浅约11.00 m;在保证基坑安全的前提下兼顾基坑工程经济性,支护结构改用0.8 m厚地下连续墙,有效墙长34 m。

1.2 基坑工程和地铁区间隧道位置关系

东南角站为天津地铁2号和即将建设的4号线换乘站,位于基坑西北侧。站体地下3层(局部地下2层),其最深处(地下3层区域坑底的设计标高约为-17.000 m)超过与其紧邻的拟建地铁4号线通道最深处约3.5 m,与拟建的紧邻排风通道最深处标高基本一致。见图2。

图2 基坑与地铁位置关系

2 土质条件

拟建场区属华北平原东部滨海平原区地貌,陆相与海相交互沉积地层。地形略有起伏,各勘察孔孔口标高3.33~4.76 m。各土层物理力学参数见表1。

3 水文条件

1)上层滞水:主要含水层为透水性较好的人工填土层,以③1粉质粘土层为隔水底板;水位随季节变化明显,消耗于蒸发及沿隔水层边缘下渗。

2)潜水:④2粉土及⑥1粉质粘土层为主要含水层,以⑦粉质粘土及⑧1粉质粘土层作为隔水底板。

3)承压水:以潜水的隔水底板为承压水隔水顶板,其下的粉土、粉砂层为主要含水层,对本工程基坑稳定性有影响的含水层主要为⑧2粉土、⑨2粉土层。上述两层土在基坑开挖面下的埋深较浅,对基坑抗渗流稳定性可能会产生不利影响。根据勘探资料及现场抽水试验水头观测结果,上述两层土相互之间隔水层在场地内分布稳定。

测得本场地潜水层稳定水位在1.55~3.00 m之间(即标高1.75 m左右)。

4 实测数据分析

4.1 基坑围护变形

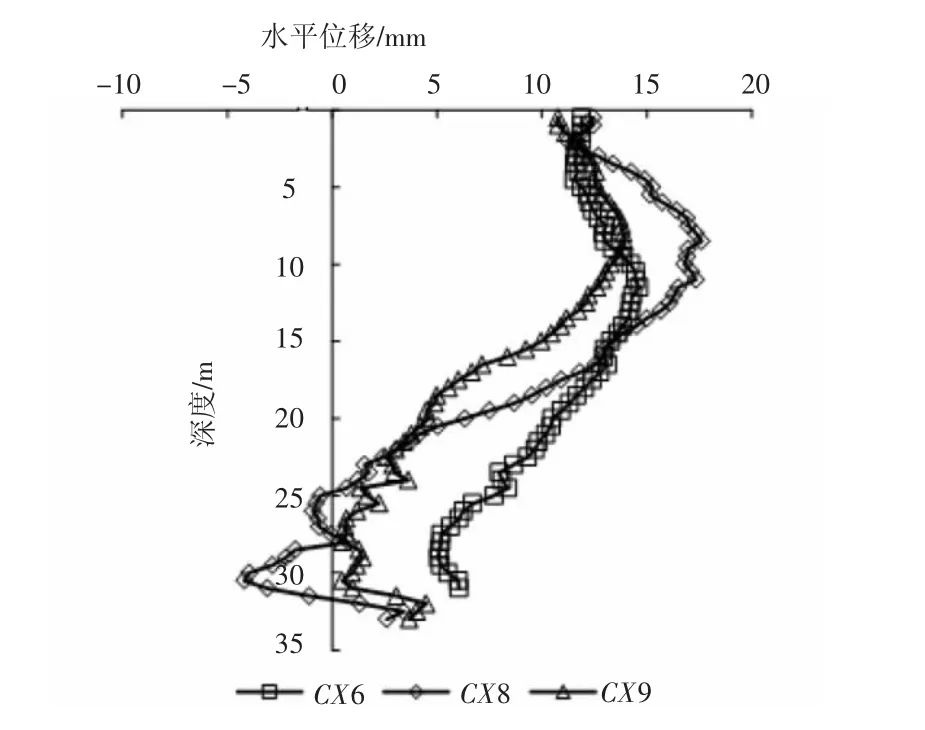

基坑围护结构深层水平位移监测布点见图3。选取典型测点CX6、CX8、CX9进行分析,各测点地下连续墙深层水平位移实测值见图4。

表1 各土层主要物理、力学指标

图3 围护结构深层水平位移监测布点

图4 围护结构深层水平位移

基坑南侧、北侧、东侧、西南侧围护结构均采用1 000 mm厚,L=34m地下连续墙,而西侧采用800 mm厚地下连续墙。由图4可看出,采用1 000 mm厚地下连续墙的测点CX6、CX8、CX9在地下连续墙顶部水平位移十分接近,这得益于沿基坑四周布置的边桁架系统,其整体刚度较大,抵抗侧向变形效果较为明显;但各测点地下连续墙水平位移沿深度变化却不尽相同。

根据基坑变形的空间效应,边长越大,其围护结构变形越大且基坑边角处变形较小,随后逐步增大,至基坑中部达到最大值[4]。但对比测点CX6和CX9的变形曲线可以发现,同为较长边中部的测点,CX9深层水平位移明显小于CX6,这充分说明了对撑对减小围护结构变形的作用。

对比同处于西南侧的测点CX8和CX9,在地下连续墙厚度和对撑尺寸相同的情况下,处于中部的CX9变形值却明显小于角部的CX8,这是因为CX9测点处对撑长度明显小于CX8,即CX9测点处对撑线刚度明显大于CX8测点处对撑线刚度。这反映了对撑的线刚度对围护结构变形的影响,即线刚度越大,对围护结构的变形约束作用越明显。

另取靠近隧道的基坑北侧测点CX2,该侧地下连续墙变形对临近隧道影响较大,其在各个施工节点的变形曲线见图5。

图5 CX2测点各施工节点地下连续墙变形曲线

由图5可知,随着基坑分层开挖的进行,基坑围护结构水平位移逐渐变大,变形趋势也由悬臂型逐渐转变为内凸型。但因基坑围护结构和水平支撑设计的整体刚度较大,随着开挖的进行,基坑围护结构水平位移趋于稳定,最终最大水平位移保持在15.96 mm。基坑围护结构较大的刚度保证了其自身变形可有效保持在一定范围之内,也为隧道变形控制奠定了基础。

4.2 隧道结构变形值

隧道结构测点布置见图6。轨道道床各测点随施工进行竖向位移见图7。

图6 隧道测点布置

图7 测点不同施工节点竖向位移

由图7可知,上下行线竖向位移随施工进行变化规律较为一致,呈现出逐渐增大的趋势且从第二道支撑浇筑完成到第三道支撑浇筑完成隆起值有较大的增长。这是因为这一阶段坑内土体不仅因基坑继续开挖卸荷回弹且在内凸型地下连续墙挤压下坑底被动区土体发生剪切变形而形成了较大的隆起。图5中靠近隧道侧CX2测点地下连续墙水平变形曲线在这一阶段有较大增幅也证明了这一点。而隆起值较大的12~22测点所处断面正好位于开挖基坑范围内,最终达到的最大值接近5 mm。

隧道结构水平位移见图8。

图8 测点水平位移

由图8可知,上行线和下行线的水平变形规律也大致相同,与竖向位移略有区别的是,水平位移在整个监测范围波动较小且变形值较小,处在1.5~3 mm范围之间。

从所得实测数据来看,虽然基坑开挖对邻近地铁线路产生了影响,但其值较小,轨道道床隆起在2~5 mm之间,水平位移在整个监测范围波动较小且变形值更小,处在1.5~3mm范围之间。隧道整体变形处于控制范围内。

隧道收敛值见图9。

图9 隧道收敛值

由图9可得,上行线及下行线隧道收敛值均不超过2.5 mm,仅为0.4‰倍隧道直径。

由隧道竖向、水平位移及收敛值的变化范围及规律可知,由于本工程在靠近隧道一侧采用了刚度较高的地下连续墙且使用了整体性较好的边桁架及抗压刚度较大的桁架式对撑,对控制隧道变形具有较大作用,使得基坑开挖对既有地铁线路影响较小,符合控制标准。

5 结论

1)基坑开挖产生的卸荷效应显著,导致坑底卸荷回弹以及坑外土体产生趋向坑内移动的趋势,在土体变形传递效应的影响下隧道产生一定的隆起和水平位移。地下连续墙变形趋势对隧道隆起值变化趋势影响很大。

2)随着基坑分层开挖的进行,基坑围护结构水平位移逐渐变大,变形趋势也由悬臂型逐渐转变为内凸型模式。但因基坑围护结构和水平支撑设计的整体刚度较大,随着开挖的进行,基坑围护结构水平位移趋于稳定,最终最大水平位移保持在15.96 mm。基坑围护结构较大的刚度保证了其自身变形可有效保持在一定范围之内,也为隧道变形控制奠定了基础。

3)通过围护结构变形结果可知,使用对撑可以减小围护结构变形且对撑的线刚度对其约束变形的能力影响很大。

4)虽然地铁区间隧道在基坑开挖过程中产生了一定的隆起和水平位移,但由于采用了整体性较好的边桁架及抗压刚度较大的桁架式对撑,靠近隧道侧基坑围护结构变形得到了很好的控制,既有隧道各项变形指标数值均较小,基坑开挖未对隧道造成严重的影响。