硬膜外麻醉与全身麻醉用于高龄患者骨科下肢手术时对凝血相关指标的影响

2018-09-03王玉玉

王玉玉

(青海省西宁市第三人民医院,青海 西宁 810005)

心脑血管疾病与血栓的形成有密切联系,下肢深静脉血栓(DVT)是继冠心病和高血压之后心脑血管疾病的第3位诱发因素。相关研究表明,下肢大手术患者术后DVT的发生率高达40%,而血栓脱落引起的肺栓塞更是一种高危疾患,可以导致患者早期死亡[1]。老年人的血管弹性差、血液黏稠度高、血流缓慢,是DVT的高发人群,60岁以上高龄患者DVT的发生率更是随着年龄的增加而逐年增高[2-3]。骨科下肢手术后的患者由于手术创伤和术后长期卧床等原因极易导致DVT的形成,且不同麻醉方式也会影响到下肢手术患者的凝血功能和血栓的形成[4],因此临床需要选择适当的麻醉方式来减少术后DVT的发生。目前DVT的诊断主要依靠彩色多普勒超声检查,但是在检查到阳性结果之时DVT已经形成,具有滞后性[5],故笔者选择了血管性血友病因子(vWF)、纤维蛋白原(FIB)、凝血酶抗凝血酶复合物(TAT)和D-二聚体这四类血栓前状态分子标志物作为血栓形成的观察指标,研究高龄患者骨科下肢手术时,硬膜外麻醉与全身麻醉对这些指标的影响,现将结果报道如下。

1 临床资料

1.1一般资料 选取2016年1—12月在我院骨科行择期下肢手术的高龄患者86例为研究对象,术前检查肝肾功能、凝血功能正常;年龄60~80岁;美国麻醉医师学会(ASA)分级≤Ⅱ级;患者及其家属在治疗期间能积极配合各项检查和治疗,并签署知情同意书。排除伴有严重的内科疾病者;既往有心脑血管系统疾病、下肢静脉曲张或DVT病史者;1周内使用过抗凝药物者。将86例纳入研究的患者随机平均分为A组和B组,每组43例,2组性别、年龄、体质量指数(BMI)、ASA分级、空腹血糖(FPG)、血小板计数和血压比较差异均无统计学意义(P均>0.05),具有可比性。见表1。

表1 2组一般资料比较

注:1 mmHg=0.133 kPa。

1.2治疗方法 2组患者围手术期均行常规治疗与护理,术中监测血压、心电图和血氧饱和度。A组患者取侧卧位,在腰2—3间隙行硬膜外腔穿刺置管,给予0.5%利多卡因5 mL皮下分层浸润麻醉,穿刺成功后置管,给予2%利多卡因5 mL试验量,观察5 min无腰麻现象后给予0.5%罗哌卡因进行麻醉维持。B组患者给予咪达唑仑0.05 mg /kg +舒芬太尼0.3 μg/kg +丙泊酚2 mg /kg +罗库溴铵0.9 mg/kg行麻醉诱导,气管插管后给予机械通气,手术过程中持续给予丙泊酚2~4 mg/(kg·h)、瑞芬太尼0.1~0.2 μg/(kg·min)静脉泵注维持麻醉。

1.3观察指标 在麻醉前(t0)、麻醉诱导后(t1)、术毕(t2)、术后24 h(t24)和术后48 h(t48)分别检测2组vWF、FIB、TAT及D-二聚体水平,记录2组患者的麻醉时间、手术时间、术中出血量、输血量、输液量、麻醉苏醒时间及麻醉苏醒期不良反应发生情况,术后3个月行多普勒超声检查观察是否出现DVT。

2 结 果

2.12组麻醉前后凝血功能指标比较t1和t2时点,A组vWF水平均低于t0时点及同时点B组(P均<0.05);t1、t2时点A组FIB水平均明显低于t0时点及同时点B组(P均<0.05);t24和t48时点2组FIB水平均明显高于t0时点(P均<0.05),但A组FIB水平均明显低于B组(P均<0.05);t24和t48时点2组TAT水平均高于t0时点(P均<0.05),t2时点A组TAT水平明显低于B组(P<0.05);t2时点B组D-二聚体水平明显高于t0时点(P<0.05)。见表2。

表2 2组麻醉前后凝血功能指标比较

注:①与t0时点比较,P<0.05;②与B组比较,P<0.05。

2.22组手术相关指标比较 2组患者麻醉时间、手术时间、术中出血量、输血量、输液量和麻醉苏醒时间比较差异均无统计学意义(P均>0.05)。见表3。

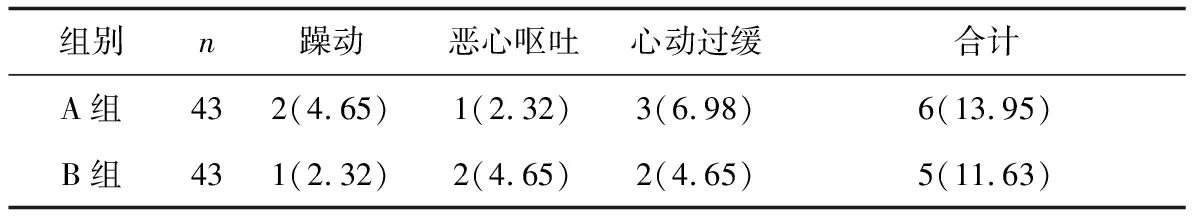

2.32组麻醉苏醒过程中不良反应发生情况 2组麻醉不良反应发生情况比较差异无统计学意义(P>0.05)。见表4。

表3 2组手术相关指标比较

表4 2组麻醉不良反应发生情况比较 例(%)

2.42组术后3个月DVT发生率比较 A组术后3个月DVT发生率为6.98%(3/43),B组为23.26%(10/43),A组DVT发生率明显低于B组(P<0.05)。

3 讨 论

随着医疗水平的不断进步,越来越多的老年人可以进行安全的大手术治疗。然而老年人常常合并高血压、糖尿病或心血管疾病等,导致DVT发生风险增加[6]。血流缓慢、静脉壁损伤及高凝状态是血栓形成的三大因素,常规手术可以引起血管内皮细胞损伤,激活凝血系统,而且术后下肢长期处于制动状态,静脉血液回流减慢,使血液处于高凝状态,从而促进血栓的形成。因此高龄患者DVT的防治是围手术期面临的重要问题。研究表明,不同的麻醉方式可以影响手术患者的凝血功能,硬膜外腔麻醉一方面可以阻滞交感神经,使小动脉和静脉舒张,降低周围血管阻力,增加血流量,从而减少血栓的形成[7-8];另一方面还可以抑制术后的应激反应,从而减少内皮细胞的损伤,减少凝血系统的激活[9]。而全身麻醉进行气管插管时会强烈刺激患者机体,从而引起儿茶酚胺释放,导致血小板聚集,加重血液的高凝状态[10]。

正常情况下机体的凝血、抗凝血及纤溶系统处于一个动态平衡,而手术会打破这个平衡,从而导致血栓的形成。血栓的形成与vWF、FIB、 TAT及D-二聚体密切相关[11]。vWF是一种多聚糖蛋白,当内皮细胞损伤或受到凝血酶等物质刺激时可释放入血液循环,其可以诱导血小板的聚集和黏附。由于vWF基本只在血管内皮细胞产生,所以其可作为血管内皮损伤或异常活化的标志物,亦被证实是血栓形成的危险因素[12]。本研究结果显示,t1和t2时点A组vWF水平均低于t0时点及同时点B组,提示硬膜外麻醉可以减轻高龄患者的内皮损伤,抑制血小板的聚集和黏附,从而抑制血栓的形成。

FIB是血液中的主要凝血蛋白,是纤维蛋白的前体,主要由肝脏合成。FIB增加可以导致血液黏度升高,使血小板激活,增强凝血因子活性,从而促进血栓的形成[13]。本研究结果显示,t1、t2时点A组FIB水平均明显低于B组,t24和t48时点2组FIB水平均高于t0时点,但A组FIB水平明显低于B组。提示硬膜外麻醉与全身麻醉相比可以降低血液黏度,减少血栓的形成。

凝血酶是发生凝血的标志,其被激活后会与抗凝血酶迅速结合形成TAT复合物,是凝血酶生成和活性增高的标志物。由于TAT半衰期长,便于检测,所以常被用来反映凝血酶的水平[14]。本研究结果显示,t2时点A组TAT水平明显低于B组,t24和t48时点2组TAT水平均高于t0时点,提示硬膜外麻醉可以降低凝血酶活性,抑制凝血酶的生成,而术后由于麻醉效果消失,导致凝血活性再次增强。

D-二聚体是纤溶酶溶解交联纤维蛋白以后的特异性降解产物,其水平与纤维蛋白的溶解程度密切相关。D-二聚体增高见于继发性纤维蛋白溶解功能亢进,是高凝状态和血栓形成的重要指标,其对于DVT具有较高的诊断价值[15]。本研究结果显示,仅t2时点B组D-二聚体水平明显高于t0时点,提示不同麻醉方式对纤维蛋白的溶解程度无明显影响。

综上所述,硬膜外麻醉与全身麻醉用于高龄骨科下肢手术患者均安全,但硬膜外麻醉可以降低血液的高凝状态,从而降低术后DVT发生率,更适用于高龄骨科下肢手术患者。