改革微生物学实验教学,激发学生创新潜力

2018-08-23冯远航王智文

冯远航, 朱 勇, 王智文

(天津大学 化工学院,天津 300072)

微生物学的发展与实验密不可分[1],微生物学实验技术是生物学专业人才的必备实验技能。微生物学实验课程是一门实践性较强的专业基础课[2],在生物学相关专业教学中占有举足轻重的地位。随着高等院校本科教学改革的不断推进,很多高校进行了微生物学实验课程的教学改革[3-5],通过优化实验内容、增强实验综合性和研究性[6],调动学生学习兴趣,培养学生创新能力[7]。为此,我们立足《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》中“培养具有国家使命感和社会责任心,富有创新精神和实践能力的各类创新型、应用型、复合型的优秀人才”这一建设任务[8],通过对微生物学实验内容的深入分析,探索在微生物学实验教学中构建细菌分离鉴定综合实验,与时俱进地引入新媒体教学方式,培养学生的自主学习能力、创新思维和综合能力。

1 改革实验教学体系,依据内在联系构建综合实验

1.1 构建综合实验,强化系统性学习

微生物学实验是一个连续、系统的知识体系,各实验项目之间有着内在联系[9]。在传统实验教学中,侧重对理论教学的验证,其优点是突出对实验技术的掌握,但仅以验证型实验教学为主,会造成学生被动学习,缺乏学习兴趣[10],忽视了对知识的融会贯通,难以激发学生的创新能力。

现有微生物学实验内容包括:培养基的制备和灭菌,土壤中微生物的分离纯化和菌落形态观察,显微镜的使用与微生物染色,微生物形态观察,微生物的大小与生物量测定,环境因素对微生物的影响,大分子水解实验和糖发酵实验,IMVIC与硫化氢实验,枯草杆菌的诱变效应和环境中微生物的检测。教学过程中,各个实验相对独立,忽略了对各实验之间的内在联系,不利于学生对微生物学基本实验技术的总体认识。

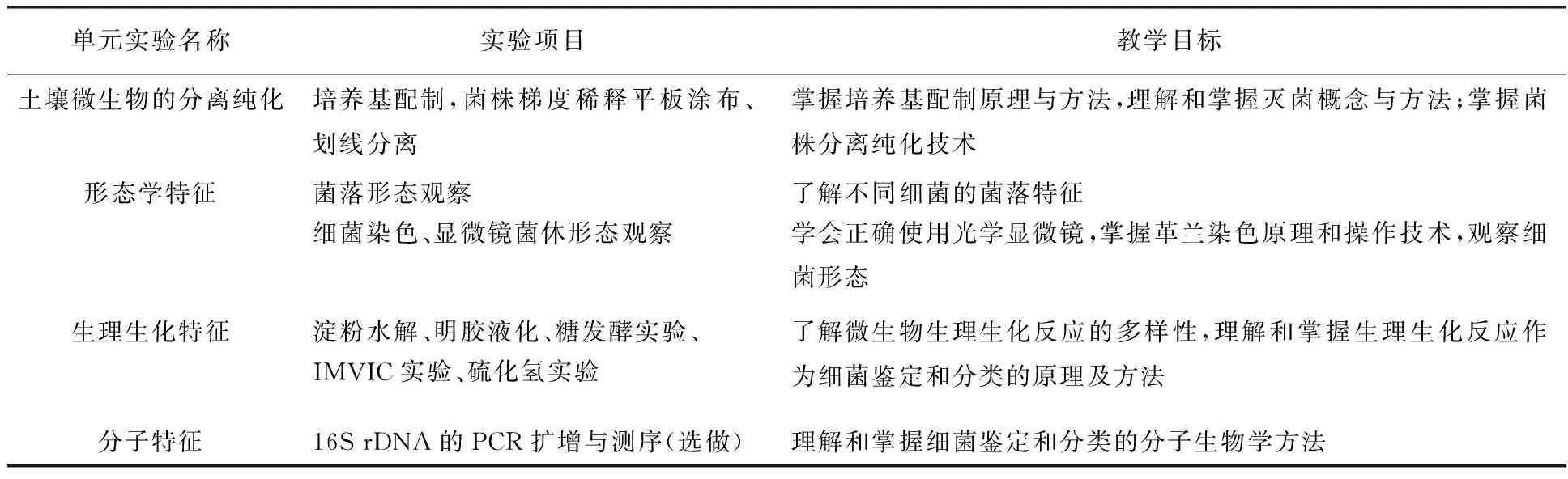

总结以上微生物学实验内容,主要包括基础实验操作技术实验(如培养基制备与灭菌)、微生物形态学观察、微生物生理生化反应实验和综合实验。而微生物形态学观察与生理生化反应实验,是细菌鉴定和分类的重要内容。依据各实验项目间内在联系,探索将培养基的制备和灭菌、微生物的分离纯化、微生物形态观察、微生物生理生化特性测定整合为一个综合实验来组织教学(表1)。从土壤样品的采集到培养基的制备,微生物的分离、保藏、形态观察到最后的细菌生理生化反应,全部由学生亲自完成。在完成标准教学的基础上,每组学生保存1株从土壤中分离的未知细菌,完成一系列后续的形态观察、大小测定、染色及生理生化实验。这一教学体系的改革已经在2013和2014级生物工程专业本科生中实施,学生通过对自己分离菌株的观察与分析,激发了学习兴趣,提高了学习的主观能动性,培养了创新意识。学生对实验的兴趣有了显著提高,不仅巩固和提高了原有教学体系内容,同时能够锻炼其分析问题和解决问题的综合能力,取得了良好的教学效果。

表1 细菌分离鉴定综合实验

1.2 改革考评方式,促进综合性学习

原有的考评方式是前9个实验项目的实验报告及课堂表现占70%,第10个实验项目为环境中微生物的检测占30%,这种考评方式虽然体现了注重实验操作的实验课考察特点,但忽略了对学生创新和综合能力的考察。改革后考评方式为10个实验项目的实验报告及课堂表现占70%,细菌分离鉴定综合报告占30%,从细菌的分离纯化方法、形态、大小、革兰染色、生理生化性质等方面对菌株进行综述,以科研报告的形式提交。这样学生不仅完成了整个微生物实验课程的复习,而且对这一课程有了连续性和系统性认识。由于每组学生分离到的菌株不尽相同,避免了实验报告抄袭现象,督促学生查阅资料,加深了其对微生物实验的理解,调动了学习积极性,变被动接受为主动学习。

2 创新实验教学方式,引入新媒体提高教学效率

显微镜观察的训练是微生物学实验课的学习重点,利用多媒体教学能够突出实验结果的“生动性”与“灵活性”,弥补了传统教学的不足[11]。多媒体教学多为教师准备教学材料,将新媒体引入传统教学,学生成为展示结果的主体,激发了学生的实验热情,提高了实验教学效率。

在教学过程中建立微生物学实验课程微信交流群,学生将实验结果拍照上传至微信群,教师对其实验结果点评、指导,同时方便学生间交流、讨论,使教学反馈更加及时。由于实验结果全班可见,促进了学生实验过程中的认真程度和竞争意识,提高了学习兴趣,也为未观察到结果的学生提供了学习素材。如在微生物的形态观察实验中,学生用手机记录了放线菌、米根霉、米曲霉、产黄青霉的典型形态照片(图1),极大地调动了学习积极性,这是传统教学方式无法达到的。课程微信群将教学内容变得直接生动,使学生感受到了实验对象的客观存在,增强了提高实验技能的信心,提高了授课效果。

图1 微生物的形态观察Fig.1 Microbial morphology observation

3 存在的问题及解决办法

学生普遍认为,细菌分离鉴定综合大实验的设计和实施能够激发学习主动性,锻炼创新思维,在掌握实验技术的基础上提高了分析问题、解决问题的能力。但在实施过程中,也存在一些问题。由于学生初次接触微生物实验,对形态接近的细菌菌落与酵母菌落形态认识不足,选择用于分离鉴定的菌株误选了酵母而不是细菌;其次,选定的细菌菌株非单一菌株。针对这一问题,采取了两方面措施,一是指导教师在菌株分离时对每组学生进行指导,确认选择和分离到的细菌菌落;二是在显微镜观察实验中,通过镜检和染色实验进一步确认细菌纯度,若菌株不单一再一次涂布平板划线分离,以确保得到单一菌株。

4 展 望

随着分子生物学、基因组学的发展,仅以基础型、综合实验项目为主导的实验课程难以满足学生的学习需求[12]。为使学生掌握现代生物技术在微生物学领域的应用技术,在综合性实验的基础上,逐渐向科研性实验过渡[13],创建多层次微生物学实验教学体系,培养科研创新型人才[14]。可在课后增选菌株16S rDNA的PCR扩增与测序实验项目,使学有余力的同学今后更加顺利地参加“大学生创新创业训练计划项目”“大学生挑战杯创业计划大赛项目”等,培养具有扎实实验技能和创新能力的科研人才。菌株16S rDNA的PCR扩增与测序是分离鉴定菌株的常用分子手段[15],将 16S rDNA PCR 扩增产物测序,登陆NCBI利用Blast将16S rDNA测序结果与GenBank中的已知序列进行比对,从分子水平确定菌株所属种属。这样学生掌握了分离鉴定菌株的完整研究方法,从形态学特征(革兰染色、杆状或球状、有无芽胞),生理生化特征(淀粉水解、糖发酵、IMVIC、硫化氢、柠檬酸盐实验)和分子水平鉴定菌株,为学生今后的科研工作打下坚实基础。

良好的微生物学实验教学可以提高微生物学课程的整体教学水平和质量,使学生更好地理解和消化理论知识,培养学生的动手及分析问题、解决问题的能力。学生通过教学体系改革,掌握细菌分离鉴定的实验技术,提高自主学习能力,以新媒体形式促进课堂的反馈交流,增强了实验课程的应用性,调动了学生的积极性,激发了学生创新能力,取得了良好的微生物学实验教学效果。