强化降脂治疗颈动脉粥样硬化斑块疗效分析

2018-08-18钟丽

钟丽

临床试验证明他汀类药物有助于动脉粥样硬化进程的延缓, 有着抑制斑块内发生炎症、降低血栓形成以及改善血管内皮等功能, 已经成为颈动脉粥样硬化斑块治疗过程中的一种基础用药, 但是治疗的剂量一直处于研究的状态, 国外有关报道很多, 但是在国内相关的研究报道很少[1,2]。本次研究采用颈部彩色多普勒超声比较接受常规剂量的对照组患者和接受强化剂量的实验组患者的颈动脉粥样斑块, 实验组患者取得的疗效更加显著。现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 本次研究对象选取2016年5月~2017年5月来本院神经内科就诊的100例颈动脉粥样硬化斑块病变患者作为研究对象, 男女比例为3∶2, 年龄59~72岁, 病程1~5年,排除存在他汀类药物过敏、两个月内服用过降脂药物以及心肺功能不全等情况的患者, 均已签署相关知情文件。将患者随机分为对照组和实验组, 每组50例。

1.2 方法 对照组患者接受常规治疗, 持续9个月服用阿托伐他汀, 剂量为20 mg/d;实验组患者接受强化降脂治疗,阿托伐他汀初始剂量为20 mg/d, 1个月内逐渐将阿托伐他汀的剂量增加到40 mg/d, 连续服用8个月。收集并记录两组患者在治疗期间的基本病史、血糖、血脂等资料。对照组和实验组两组患者都没有出现漏服的情况, 在治疗过程中有着良好的依从性。

1.3 观察指标及判定标准 本院选用飞利浦Affiniti 70、飞利浦Affiniti 50、美国GE VOLUSON E8、HI VISION Preirus彩色多普勒超声仪, 探头频率为4~12 MHz, 所有患者在治疗前以及治疗后9个月进行颈部血管的超声检查。对IMT连续测量3次并且记录平均值, 记录颈动脉硬化斑块的数量以及面积, 参考标准为:正常IMT厚度:<1.0 mm;IMT增厚:颈总动脉(CCA)及颈内动脉(ICA) ≥1.0 mm, 分叉≥1.2 mm;斑块:局限性内中膜厚度≥1.5 mm。两组患者出院后每周进行随访。所有患者在随访结束后再次到医院复查颈动脉超声,观察和比较两组患者治疗前后血脂、hs-CRP以及颈动脉斑块的变化情况(指标包括IMT、斑块面积)。

1.4 统计学方法 采用SPSS17.0统计学软件对研究数据进行统计分析。计量资料以均数±标准差(±s)表示, 采用t检验;计数资料以率(%)表示, 采用χ2检验。P<0.05表示差异具有统计学意义。

2 结果

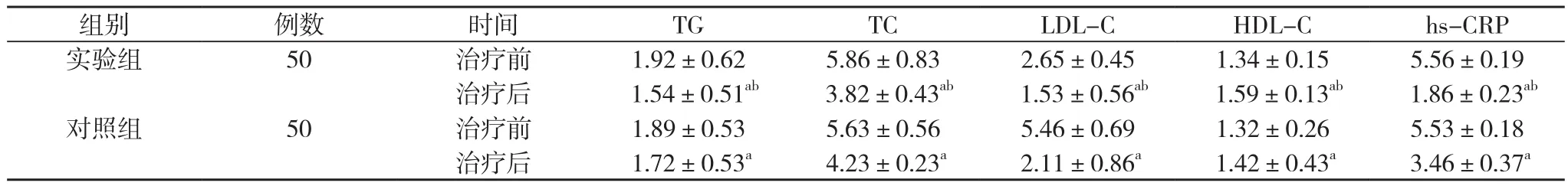

2.1 两组患者治疗前后血脂、hs-CRP变化情况比较 治疗前, 两组患者的血脂、hs-CRP水平比较差异无统计学意义(P>0.05);两组患者治疗后TG、TC、LDL-C、hs-CRP水平均低于治疗前, HDL-C高于治疗前;且实验组患者TG、TC、LDL-C、hs-CRP水平低于对照组, HDL-C高于对照组, 差异具有统计学意义(P<0.05)。见表1。

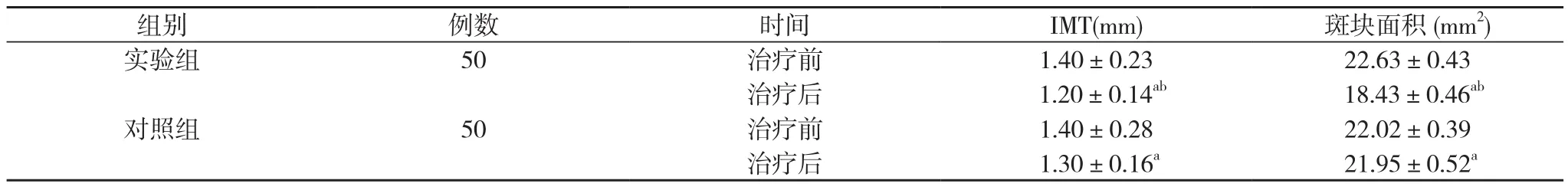

2.2 两组患者治疗前后颈动脉硬化斑块的变化情况比较

治疗前, 两组患者IMT和斑块面积比较差异无统计学意义(P>0.05);两组患者治疗后IMT和斑块面积均较治疗前有所降低, 且实验组患者IMT(1.20±0.14)mm、斑块面积(18.43±0.46)mm2低于对照组的(1.30±0.16)mm、(21.95±0.52)mm2,差异具有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表1 两组患者治疗前后血脂、hs-CRP变化情况比较( ±s, mmol/L)

表1 两组患者治疗前后血脂、hs-CRP变化情况比较( ±s, mmol/L)

注:与治疗前比较, aP<0.05;与对照组治疗后比较, bP<0.05

组别 例数 时间 TG TC LDL-C HDL-C hs-CRP实验组 50 治疗前 1.92±0.62 5.86±0.83 2.65±0.45 1.34±0.15 5.56±0.19治疗后 1.54±0.51ab 3.82±0.43ab 1.53±0.56ab 1.59±0.13ab 1.86±0.23ab对照组 50 治疗前 1.89±0.53 5.63±0.56 5.46±0.69 1.32±0.26 5.53±0.18治疗后 1.72±0.53a 4.23±0.23a 2.11±0.86a 1.42±0.43a 3.46±0.37a

表2 两组患者治疗前后颈动脉硬化斑块的变化情况比较( ±s)

表2 两组患者治疗前后颈动脉硬化斑块的变化情况比较( ±s)

注:与本组治疗前比较, aP<0.05;与对照组治疗后比较, bP<0.05

组别 例数 时间 IMT(mm) 斑块面积(mm2)实验组 50 治疗前 1.40±0.23 22.63±0.43治疗后 1.20±0.14ab 18.43±0.46ab对照组 50 治疗前 1.40±0.28 22.02±0.39治疗后 1.30±0.16a 21.95±0.52a

3 讨论

动脉粥样硬化是一种全身性疾病, 通常患者在患病后,其自身的冠状动脉、颈动脉都会出现问题, 甚至还会导致患者心脏缺血[3]。大量的研究结果已经表明, 冠心病是患者死亡的主要原因之一, 主要包括心绞痛以及心肌梗死。在患者患有冠心病后, 颈动脉粥样硬化的指标评分会从根本上得到提升, 斑块的数量也会显著增加, 因此动脉粥样硬化和冠心病之间有着正比例的关系[4]。

颈动脉粥样硬化斑块是患者发生脑血管事件的重要因素, 血脂的异常是诱发颈动脉粥样硬化的直接原因, 近年来,临床研究表明, 降脂治疗对于颈动脉粥样硬化板块的形成有着延缓甚至逆转的作用, 减少了患者脑血管时间发生的几率[5,6]。阿托伐他汀是一种可以有效调节血脂的他汀类药物,在现在常用的他汀类药物中疗效是较强的, 但是治疗的剂量一直处于研究的状态, 国外对于他汀类药物使用剂量的研究和报道较多, 但是国内相对来说较少[7,8]。在国内一般采用小剂量的他汀类药物来治疗颈动脉粥样硬化斑块, 本次研究通过增加他汀类药物的剂量来治疗患有颈动脉粥样斑块的患者, 探究其效果。

在本次研究中, 两组患者治疗后TG、TC、LDL-C、hs-CRP水平均低于治疗前, HDL-C高于治疗前;且实验组患者TG、TC、LDL-C、hs-CRP水平低于对照组, HDL-C高于对照组, 差异具有统计学意义(P<0.05), 说明增大阿托伐他汀的剂量对于调节血脂有着显著的作用;同时在治疗后两组患者IMT和斑块面积均较治疗前有所降低, 且实验组患者IMT(1.20±0.14)mm、斑块面积(18.43±0.16)mm2低于对照组的(1.30±0.36)mm、(21.95±0.52)mm2, 差异具有统计学意义(P<0.05), 说明增大阿托伐他汀的剂量有逆转粥样硬化斑块的作用[9,10]。

综上所述, 在治疗颈动脉粥样硬化斑块患者时, 大剂量的阿托伐他汀既有调节血脂的作用, 也有助于斑块形成的延缓或者逆转。但是由于研究样本较少, 在国内还没有大规模的使用大剂量进行治疗, 因此, 需要对其疗效进一步的研究确认。