显微切除听神经瘤手术中神经电生理监测对面神经保留的应用价值研究

2018-08-18郑一科戚进聪徐力

郑一科 戚进聪 徐力

听神经瘤是起源于前庭神经鞘的良性肿瘤, 手术切除治愈率高, 面神经损伤在过去曾是该手术的主要并发症之一,但如今手术切除肿瘤早不再只是治疗的唯一目的, 除了对于术前仍存有效听力的患者争取保留听力之外, 面神经的保护毋庸置疑成为了神经外科医师的追求和目标[1]。近年显微神经外科技术和术中神经电生理检测技术的发展, 使以上目标并非只是句空话, 听神经瘤的全切率和面神经解剖、功能保留已经取得理想效果, 最大限度提高了患者术后生存质量。本院选取2013年3月~2017年9月收治的46例行乙状窦后入路切除听神经瘤患者为研究对象, 对显微切除听神经瘤术中行神经电生理监测对面神经保留的应用价值进行了对比性研究, 取得了较为理想的效果, 现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取本院2013年3月~2017年9月收治的46例行乙状窦后入路切除听神经瘤患者为研究对象, 其中男26例, 女20例, 年龄最大69岁, 最小26岁, 平均年龄(42.8±8.8)岁, 病程3个月~6年。根据手术中是否应用神经电生理监测将其分为实验组(应用神经电生理监测)与对照组(未应用神经电生理监测), 各23例。实验组患者男女比例12∶11, 年龄26~66岁, 平均年龄(40.3±8.6)岁;对照组患者男女比例13∶10, 年龄28~69岁, 平均年龄(42.6±8.8)岁。两组患者年龄、性别一般资料比较, 差异无统计学意义(P>0.05), 具有可比性。

1.2 方法

1.2.1 手术方法 两组患者均采用枕下乙状窦后入路进行手术, 成功对患者实施全身麻醉(全麻)后, 体位取侧卧位,使患侧向上并尽量拉开患侧肩部与头颈的夹角。从上项线上2 cm至下5 cm左右乳突后发际内作切口[2], 分层切开头皮及枕下肌肉, 骨窗上方显露横窦, 外侧显露乙状窦, 暴露星点, 下方可根据肿瘤大小及位置决定骨窗大小, 镜下剪开蛛网膜释放枕大池脑脊液, 如效果欠佳则辅以过度换气抬高头位等措施降颅压, 使脑组织充分下榻, 避免过度牵拉小脑导致损伤。颅压下降后弧形切开硬脑膜并向乙状窦侧外翻, 将小脑半球轻微向外侧推开以暴露桥小脑角区。在显微镜下沿蛛网膜层分离便于保留瘤周重要血管及神经结构, 因面神经位置的不确定性, 实验组患者在切开肿瘤前用神经电生理监测仪确定无面神经后, 再切开肿瘤, 先行瘤内分块切除, 同时保持瘤壁完整, 待瘤体缩小后分别游离瘤壁各极, 对内听道肿瘤、内侧面肿瘤以及肿瘤上、下极分别进行切除[3]。面神经多位于肿瘤腹侧, 在近内耳道开口处面神经常被压扁拉长及被挤其他方向, 不易辨认, 故要高度警惕操作。磨除内听道切除残余肿瘤, 磨除过程中持续冲水降温, 避免热传导损伤面神经, 术中同时对后组颅神经、小脑前下动脉、小脑后下动脉以及各颅神经的供血动脉等进行细致有效的保护。最后留置颅内引流管, 予可吸收颅骨锁固定骨瓣, 分层缝合肌肉及头皮, 术毕。

1.2.2 神经电生理监测方法 实验组患者术中神经电生理监测选用美国Nicolet Endeavor CR 多导电生理检测仪与Medtronic Nim-2面神经监测仪。相关仪器参数设置:肌电图与诱发肌电图的参数为100~300 U的放大器增益、20~2 KHz的滤波、20~50 μf的灵敏度、扫描时间为 10 ms[4]。术中采用多导联模式(包括咀嚼肌、额肌、眼轮匝肌、口轮匝肌、颏肌等), 面神经由口、眼囵匝肌电极监测, 三叉神经运动支由咬肌电极监测, 副神经由斜方肌电极监测, 使正负电极之间的间距保持约5~10 mm。将接地电极放置于胸骨上窝或是鼻根处, 将参考电极放置于肩部或是切口缘。Medtronic Nim-2面神经监测仪采用单脉冲刺激, 设置频率为1 Hz,0.1~0.5 mA的电流强度, 方波波宽为0.1~0.2 ms, 刺激强度为1~5 V, 不能超过 20 V。

1.3 观察指标及判定指标 对两组患者的面神经功能评价标准采用House-Brackmann面神经功能分级标准进行评定:各区面肌运动正常为Ⅰ级;轻度功能障碍, 面肌轻度无力,额肌正常、稍用力可完全闭眼、口角轻度不对称为Ⅱ级;中度功能障碍, 面肌明显无力但无变形, 静止时面部对称, 不能抬眉, 用力才可闭眼, 口角用最大力纠正后轻度不对称为Ⅲ级;中至重度功能障碍, 明显面肌无力和(或)变形, 不能抬眉, 用力仍无法闭眼、口角最大力纠正仍明显不对称为Ⅳ级;重度功能异常, 面部明显不对称, 用力无法闭眼, 无联带运动, 口角只能轻微运动为Ⅴ级;面肌不能运动且张力消失, 伴挛缩和痉挛为Ⅵ级。Ⅰ~Ⅱ级为功能良好, Ⅲ~Ⅳ级为可接受, Ⅴ~Ⅵ级为差。面神经功能保留率=(功能良好+可接受)/总例数×100%。对比两组患者的肿瘤全切率、面神经解剖保留率与面神经功能保留率。

1.4 统计学方法 采用SPSS19.0统计学软件对数据进行统计分析。计量资料以均数±标准差(±s)表示, 采用t检验;计数资料以率(%)表示, 采用χ2检验。P<0.05表示差异具有统计学意义。

2 结果

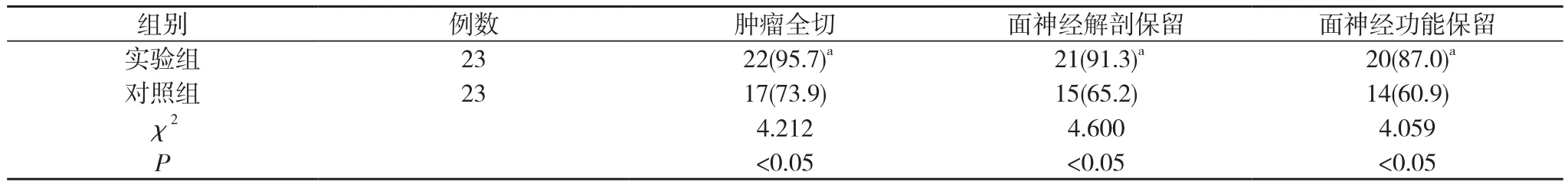

实验组患者肿瘤全切率为95.7%, 面神经解剖保留率为91.3%, 面神经功能保留率为87.0%(功能良好10例, 可接受10例, 差3例), 对照组患者分别为73.9%、65.2%、60.9%(功能良好6例, 可接受8例, 差9例), 比较差异具有统计学意义 (P<0.05)。见表 1。

表1 两组患者肿瘤全切率、面神经解剖保留率与面神经功能保留率比较[n(%)]

3 讨论

听神经鞘瘤绝大多数起源于内听道段的听神经前庭支的鞘膜细胞(雪旺细胞), 在颅内肿瘤中占8%~11%[5], 是一种常见的颅内良性肿瘤, 也是桥小脑角(CPA)区最多见的肿瘤。患者在疾病早期表现为渐进性听力减弱, 高频听力最先受累,可伴耳鸣以及眩晕等症状, 随肿瘤增大可压迫同侧面神经及三叉神经, 出现相应症状如轻度面瘫、面部麻木、痛触觉异常、咀嚼肌无力等, 后期病情进展可对后组颅神经、脑干以及小脑造成压迫, 出现交叉性偏瘫、小脑性共济失调及声音嘶哑、吞咽困难等后组颅神经症状, 而引发一系列的临床症状。显微外科手术切除是现代神经外科治疗大中型听神经瘤的最主要方法, 全切除可终身治愈, 与手术效果最相关的因素是肿瘤的体积, 肿瘤体积越小, 术后的面听神经功能保存率便越高, 所以早期诊断对于术后神经功能保存情况非常重要。随着神经外科显微技术和电生理监测技术的发展, 手术切除肿瘤早不再只是治疗的唯一目的, 目前听神经瘤的治疗目标按其重要性先后依次为:①全切除(包括内听道内)肿瘤而无严重术后并发症;②面神经功能完好保留;③力争保留术前有效听力。在手术方式和手术入路选择上, 枕下乙状窦后入路是神经外科医生最常用和最熟悉的入路, 使术者迅速抵达后颅窝尤其是CPA区, 充分暴露肿瘤, 并能通过磨除内听道后壁显露内听道底切除听道内肿瘤, 利于保留面神经及耳蜗神经, 术中应注意避免对小脑的过度牵拉导致小脑损伤, 切除肿瘤前必须充分释放枕大池脑脊液降低颅内压力, 同时要用心保护岩静脉。

面神经损伤是听神经瘤术后常见并发症, 因为受肿瘤的侵犯, 面神经常和肿瘤有明显粘连, 即使在高倍率显微镜下,要分辨菲薄的面神经依然十分困难。术中电生理神经监测的意义在于:能帮助勾勒出面神经走形, 及时提示术中操作对神经的刺激及损害, 预测术后神经功能, 使得术者能够最大程度的保留面神经。

应用神经电生理监测, 术者能够在切除肿瘤时观察到明显的肌电图变化[6], 从而提示其及时对手术操作进行调整,尽量减少术中的损伤, 同时也能帮助术者更加容易的找到面神经并缩短手术时间。当分离肿瘤囊壁牵拉面神经时, 可诱发出肌电图, 肌电图持续的时间长短和神经的损伤程度成正比, 故牵拉神经肿瘤束时应该间歇性放松以更好保护面神经。在手术过程中, 尽量用锐性分离, 而且分离时应牵拉肿瘤而非面神经, 多打水避免电凝的热传导损伤, 保护面神经的血供[7-10]。选择乙状窦后入路, 做到以上几点注意事项, 同时在神经电生理监测的帮助下, 能最大程度上对面神经实施最好最有效的保护。

本研究结果显示, 实验组患者肿瘤全切率为95.7%, 面神经解剖保留率为91.3%, 面神经功能保留率为87.0%, 对照组患者分别为73.9%、65.2%、60.9%, 比较差异具有统计学意义 (P<0.05)。

综上所述, 对显微切除听神经瘤手术患者于术中进行神经电监测, 可提高肿瘤全切率, 并显著提升患者的面神经解剖保留率和功能保留率。