从《左传》中的天命观看神话历史化

2018-08-14唐迪

唐 迪

(曲阜师范大学 文学院,山东 曲阜 273165)

唐代史学家刘知己评论《左传》:“工侔造化,思涉鬼神,著述罕闻,古今卓绝。”[1]这本是对《左传》叙事艺术的盛赞,对于其中的“思涉鬼神”的理解,或可分为二:一种理解为“才思之高可通鬼神”,另一种为所及之事涉及鬼神思想。若我们从思想角度来看,著作中的确涉及到了鬼神思想,如神话传说、祭祀、占卜、梦境、天象等具有神异色彩的内容,反映了春秋时期的鬼神观和天命观。

一、天命的传达方式

“天命”一词,语出《书·盘庚上》:“先王有服,恪谨天命。”天命乃“上天的意志”,身为君王亦要谨遵天命,何况百姓?天命观表现出强烈的天人感应色彩,“天”在中国古代思想文化中的解释,基本可分为两方面:一种指实体化的神,这些神有着超自然的能力,可“引出万物”;二是虚拟化的自然的规律和法则。本文中“天”的概念主要来源于前者,包括传说中的古神,历史化的祖先神以及自然神。不管是哪种形态的“天”,在中国古代早期的文化意识形态中都制约着人的生存与发展。上天传达天命或者说人接受天命的方式,从《左传》的记述中可以总结出以下几种:

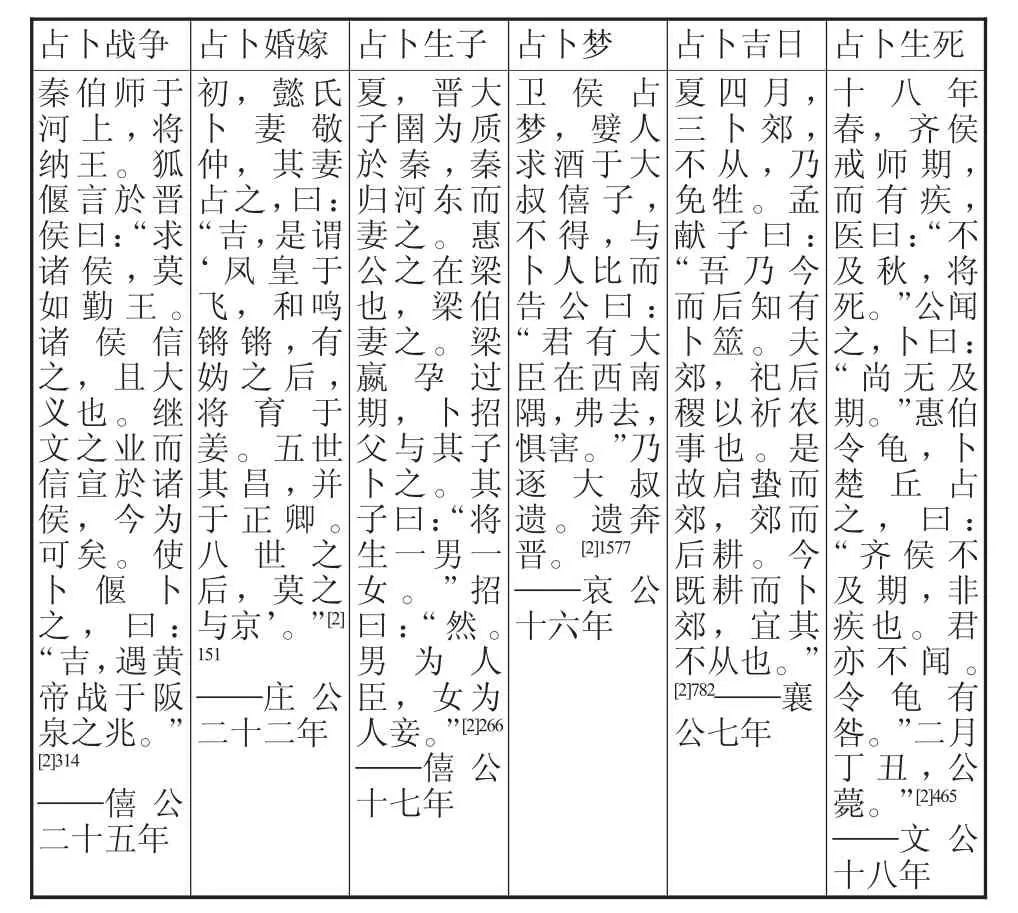

一是占卜,这是运用最广泛的方式。

占卜战争 占卜婚嫁 占卜生子 占卜梦 占卜吉日 占卜生死秦伯师于河上,将纳王。狐偃言於晋侯曰:“求诸侯,莫如勤王。诸侯信之,且大义也。继文之业而信宣於诸侯,今为可矣。使卜偃卜之,曰:“吉,遇黄帝战于阪泉之兆。”初,懿氏卜妻敬仲,其妻占之,曰:“吉,是谓‘凤皇于飞,和鸣锵锵,有妫之后,将育于姜。五世其昌,并于正卿。八世之后,莫之与京’。”[2]夏,晋大子圉为质於秦,秦归河东而妻之。惠公之在梁也,梁伯妻之。梁嬴孕过期,卜招父与其子卜之。其子曰:“将生一男一女。”招曰:“然。男为人臣,女为人妾。”[2]266——僖 公十七年卫侯占梦,嬖人求酒于大叔僖子,不得,与卜人比而告公曰:“君有大臣在西南隅,弗去,惧害。”乃逐大叔遗。遗奔晋。[2]1577——哀 公十六年151——庄 公二十二年夏四月,三卜郊,不从,乃免牲。孟献子曰:“吾乃今而后知有卜筮。夫郊,祀后稷以祈农事也。是故启蛰而郊,郊而后耕。今既耕而卜郊,宜其不从也。”[2]782——襄公七年[2]314——僖 公二十五年十八年春,齐侯戒师期,而有疾,医曰:“不及秋,将死。”公闻之,卜曰:“尚无及期。”惠伯令龟,卜楚丘占之,曰:“齐侯不及期,非疾也。君亦不闻。令龟有咎。”二月丁丑,公薨。”[2]465——文 公十八年

除了上述几个方面,还通过占卜来卜前途、立储、用人、命运、国运等,占卜是接受“天命”的最普遍的方式,而且从部分记述详尽的资料中可以看出,占卜的结果与事件的最终结果大都是一致的。

二是通过梦境,传达天意。例《宣公三年》燕姞梦兰:

初,郑文公有贱妾曰燕姞,梦天使与己兰,曰:“余为伯鯈。余,而祖也,以是为而子。以兰有国香,人服媚之如是。”既而文公见之,与之兰而御之。辞曰:“妾不才,幸而有子,将不信,敢征兰乎。”曰:“诺。”生穆公,名之曰兰。[2]497

燕姞梦兰将“天命”与政权的获得联系在一起,君王乃是受命于天,这就为君王的统治提供了一种合理性。另外,燕姞所梦的“天使”乃是自己的祖先,从《左传》的记述中可以总结出,周人也将祖先视为“神灵”,基于血缘关系的纽带,祖先神定会给自己的后代以庇护,如《襄公二十四年》范宣子追述家族史,也是基于对祖先的崇拜。但《左传》中体现的“天命观”,天人关系并不是如周之前是命令与服从的关系,在周人的“天人关系”中,天神的权威有所下降,例《成公五年》赵婴梦天使:

五年春,原、屏放诸齐。婴曰:“我在,故栾氏不作。我亡,吾二昆其忧哉!且人各有能有不能,舍我何害?”弗听。婴梦天使谓己:“祭余,余福女。”使问诸士贞伯,贞伯曰:“不识也。”既而告其人曰:“神福仁而祸淫,淫而无罚,福也。祭,其得亡乎?”祭之,之明日而亡。孟献子如宋,报华元也。[2]628

根据《左传》僖公二十四年和《史记·赵世家》的记载,赵婴与赵庄姬夫叔与侄媳通奸,有悖于道德伦理,即使是“天神”想庇佑也无法得以保全,在这里神已经不再是全知全能的了,“天”的权威受到人的道德的制约。又《宣公十五年》记述了魏颗梦老人结草拦杜回:

初,魏武子有嬖妾,无子。武子疾,命颗曰:“必嫁是。”疾病,则曰:“必以为殉。”及卒,颗嫁之,曰:“疾病则乱,吾从其治也。”及辅氏之役,颗见老人结草以亢杜回,杜回踬而颠,故获之。夜梦之曰:“余,而所嫁妇人之父也。尔用先人之治命,余是以报。”[2]571

老人之所以结草阻拦杜回助魏颗,正是源于魏颗乃“有德之人”,即使没有丰盛的祭祀,鬼神亦会相助。通过天神对赵婴与魏颗的不同方式,人是否“有德”是上天(或鬼神)会不会庇佑的依据,“天命”被赋予了道德的内涵。

三是通过观天象。

《文公十四年》载:有星孛入于北斗,周内史叔服曰:“不出七年,宋、齐、晋之君。皆将死乱。[2]444

通过观天象,也可以预示吉凶、生死和命运,传达上天的旨意。

四是通过异象,异象乃是“天”的警示,可预示未来。

《庄公十四年》载:初,内蛇与外蛇斗於郑南门中,内蛇死。六年而厉公入。[2]135

通过两蛇相斗来预示即将发生的事情,内蛇代表子仪,外蛇代表出奔的郑厉公,内蛇的死,预示着子仪的死亡,郑厉公的回归。

由此可见,占卜仍是周人接受“天命”的主要方式,但不同的是,周人将“德”的观念融入“天命观”中,并以“德”来限制神和君主的权威,周人在延续殷人“天命观”的基础上开始了理性意识的觉醒。

二、天人关系的变化

天命思想的产生最早可追溯至夏,据《尚书·召诰》记载:“有夏服天命”。夏王朝之所以统治万民乃是受天之命,这就将有神论的宗教思想与政治联系在了一起,天命观为政治统治提供了一种无法反驳的合理性。到了殷商时期,依旧将“天”视为统管一切的超自然的存在,《礼记·表记》载孔子之说:“殷人尊神,率民以事神,先鬼而后礼”,可见殷商时期依旧将“天”作为天人关系中核心的一方,统治者依天命率万民侍奉鬼神,重鬼神而轻礼仪。从《左传》的记述中可以看出,周人的天命观发生了变化,“天”不再处于天人关系中的核心位置,天人关系出现了变化:

一是天人关系中“天人”处于一种平等的地位。上天只降福给有“德”的人,《尚书·蔡仲之命》载:“皇天无亲,惟德是辅。”“天”作为世间的最高主宰,亦只降福于有德行的君主。《庄公三十二年》载:

秋七月,有神降于莘。惠王问诸内史过曰:“是何故也?”对曰:“国之将兴,明神降之,监其德也;将亡,神又降之,观其恶也。故有得神以兴,亦有以亡,虞、夏、商、周皆有之。”[2]170

又《僖公五年》载:公曰:“吾享祀丰絜,神必据我。”对曰:“臣闻之:鬼神非人实亲,惟德是依。”[2]215

神灵的降临是观察君主之德行,虢国君主暴虐无德,即使拿丰盛的祭品祭祀神灵,神灵也不会保佑虢国,这一点在《左传》载《周书》中也有论述:“民不易物,惟德紧物。”百姓祭祀的东西不会改变,但只有有德行的人的祭品才是真正的祭品。神灵只会接受有德之人的祭品,而不是依据亲缘关系来庇护百姓。由此可见,周人的天命观揉合了道德伦理思想,君主之德可关乎天下得失与家国兴亡,百姓之德可关乎个人命运与生死。

二是在天人关系中,“民为神之主”。

《桓公六年》载季梁答随侯之疑:公曰:“吾牲牷肥腯,粢盛丰备,何则不信?”对曰:“夫民,神之主也。是以圣王先成民而后致力于神。”[2]76

又《僖公十九年》载司马子鱼反对宋襄公杀人祭神:“古者六畜不相为用,小事不用大牲,而况敢用人乎?祭祀以为人也。民,神之主也。用人,其谁飨之?”[2]271

这就将天人关系中的“人”作为两者关系中的核心,故君王应先成全民事才能效力于神灵,可况以人祭神,最直接的反映出了“民本”的思想。由此可以看出,周人的天命观体现出了一种矛盾性,一方面,周人仍旧信奉神灵,相信超脱于自然的“天”的力量,所以小到婚嫁生子大到战争胜负及国家存亡,都进行占噬;另一方面,周人的理性意识开始觉醒,他们认为“天”并不是全知全能的,“人”也有可以主观能动性,其中“德”是最重要的因素之一,有德之人可脱离神灵的掌控,“圣人不烦卜筮”。而对于君主来说,受天命而统治人民仍然具有合理性,但更重要的是能“勤民”,若不尽心于民事,即使是神灵也不会庇佑,因为神灵始终站在有“德”的一方。故君主之德体现在“重民”,“民生厚而德正,用利而事节,时顺而物成。”[2]700

三、“天”与“德”的融合

赵沛霖在《先秦神话思想史论》中提到:“在周人的观念中上帝①此“上帝”概念与“天”的概念无异,赵沛霖在《先秦神话思想史论》认为殷周时期的上帝观念就是的殷商时期的“帝”和周代的“天”、“天帝”。已经与道德紧密地结合起来,他不只是道德的仲裁者和惩恶扬善的实施者,更重要的还在于他是人间一切道德的根源和立法者。正是由于这种仲裁与立法兼具,神性与理性相容,以及他与天下统治权归属的特别关注,才使他与殷人的上帝区别开来。”[3]59也就是周人的“天命观”将“天”与“德”紧密地结合起来,神既是道德的仲裁者,能够“监其德”“观其恶”,也是道德的化身,“神,聪明正直而一者也,依人而行。”更为重要的一点,“德”观念的融入正是周人理性意识觉醒的体现,在古代社会的早期,理性意识的觉醒必然对神性产生一种冲击,其中一点体现在对于神话的改造上,使神话出现历史化的倾向。

《左传》中涉及的比较典型的神话传说“禹铸九鼎”、“尧殛鲧于羽山”、“舜举八恺八元、流四凶族”。20年代“古史辨派”的辨伪,尧、舜、禹,属于“神话”中的人物获得绝大多数人的认可。顾颉刚在《与钱玄同先生论古史书》中论证出:“禹是上帝派下来的神,不是人”,而先于禹的尧舜亦是“神”,他们在东周及东周以后转化为历史中的人物。[4]

《文公十八年》记载了“舜举八元八恺、流放四凶”,舜做了尧的臣下以后,举拔有美好德行的八元八恺,流放毁信废忠、恶行累累的四凶。其中四凶是乃是传说中的动物神,据《山海经》中所记穷奇的两种形象一是“状如牛,蜻毛”(《山海·西次四经》),二是“状如虎,有翼”(《山海经·海内北经》),皆是会食人的恶兽;“状如黄囊,赤如丹火,六足四翼,无面目”的浑沌。《神异经·西荒经》中所记饕餮“身如牛,人面,目在腋下,食人”,梼杌“状如虎而大,毛长两尺,人面虎足”。对于四凶兽的形象历代典籍中略有不同,但其共同特点都是凶恶无比,也有典籍与《左传》一样将四凶兽人化,来当作“不才”之人。与四凶的“无德”相反,八元八恺是“有德”的一方,而舜能“举八元八恺、流放四凶”更是有大德,故而可以为“天子”,将原本的天神“道德化”,并以德去评价他的功过。

以德论功过,在“尧殛鲧于羽山”的传说中有着更为直接的体现,在原本的神话传说中鲧之死是因其受尧命治水而九年未平,遂被舜杀死在羽山。但《僖公三十三年》的记载:“舜之罪也殛鲧”[2]572中将鲧归为罪人,舜因鲧有罪过而将其杀死,且并未因鲧的过错,而不举拔禹。“善恶”标准的划分,将天神的“德”化,使其原本的“神性”模糊而“人性”彰显,更多的原始宗教、文化元素弱化而理性精神彰显。“天命观”作为殷周时期比较重要的哲学和宗教观念,它的产生与发展成为神话历史化产生与发展的契机,“神话历史化的发生以天命论的神意史观的诞生为契机——神话历史化的全部过程恰恰与天命论及其在历史观念方面的表现即神意史观的产生与发展相始终”[3]67。

综上所述,周人的“天命观”将“德”“民本”的思想融入进去,开始强调“人”的重要性,“天命”依旧作为君主政权合法性的来源,但其合法性一方面受“德”的约束,神只降福于有德的君主,另一方面强调“民为神之主”,将得民心放在更为重要的位置。这种“天命观”的转变正是人的理性意识觉醒的体现,理性意识的觉醒导致神性的弱化,使原本上古神话传说中的人物与事件进入历史,成为历史史实的一部分。