企业并购溢价决策中的群体极化效应研究——TMT同质性与CEO权力的调节作用

2018-08-04关健杨白沙段澄梦

关健,杨白沙,段澄梦

企业并购溢价决策中的群体极化效应研究——TMT同质性与CEO权力的调节作用

关健,杨白沙,段澄梦

(中南大学商学院,湖南长沙,410083)

国内A股市场的高溢价并购频繁发生,损害了公众投资者和公司自身的利益。在并购群体决策中,高管团队并非都是理性的,可能受到群体极化的影响,导致并购群体决策更容易走向极端。鉴于此,选取2011—2016年发生过并购行为的沪深两市A股制造业上市公司作为研究样本,通过实证分析来揭示主并公司高管团队并购溢价决策中的群体极化效应,以及TMT同质性和CEO权力对群体极化效应的影响。研究结果表明,并购溢价决策中存在显著的群体极化效应,在并购群体决策中,成员先前的立场会得到加强,先前的并购溢价经验会导致更高的并购溢价;TMT同质性、CEO组织权力、专家权力和所有制权力对并购溢价决策中的群体极化效应具有显著的调节作用,而CEO声誉权力对并购溢价决策中的群体极化效应的调节作用不显著。

高管团队;群体极化;并购溢价;CEO权力;TMT同质性

一、引言

当前,并购溢价的频频发生引起了学术界的关注。现有的研究表明,对主并公司支付的溢价水平产生影响的因素,主要体现在三个方面:市场层面、企业层面和高管层面[1−2]。而高管在并购决策中发挥了重要作用,相关研究概括起来有三类:第一类基于委托代理理论,研究发现并购溢价决策受到高管“经济人”属性的影响[3−4]。第二类研究基于高阶理论,研究发现并购溢价决策受到高管个人特征的影响[5]。第三类研究基于行为经济学理论,研究发现并购溢价决策受到过度自信特征的影响[6]。高管会对自己的能力过度自信,过于乐观地评估公司的未来收益,因此在并购时倾向于过度支付,导致高并购溢价[7−10]。

基于行为经济学理论的研究重点关注高管行为方面的特征,以及行为所反映出来的心理特征,并且认为高管作为决策者是非理性的[11]。解决这一问题的方法之一是群体决策理论的应用。人们往往会把群体决策作为避免失误的有效手段,尤其在面临重大决策时,会倾向于依靠群体进行选择。传统心理学者认为,群体意见和群体内成员的平均意见相一致,相比于个人决策,群体决策会更趋于理性和保守。而Moscovici和Zavalloni[12]认为群体在决策过程中会增强成员个人的初始观点,导致群体最后得出的观点比成员的平均观点更趋于极端。群体决策讨论中成员的交流往往会使成员间的平均观点得到加强,称之为群体极化现象,即群体决策可能使个体更具有冒险性,也可能使人更加保守。学者们经过研究发现,群体决策比个体决策更容易走向极端,团队讨论使得团队成员渐渐持有更加极端的观点[13]。而企业的重要决策通常是来自高管团队的群体决策,因此,高管团队群体在并购溢价决策时是否会产生群体极化现象,是值得探究的 问题。

另外,高管团队的群体决策质量高低的关键在于高管团队内部是否能进行不同信息的互补和整合,而这些信息的整合和沟通会受到CEO特点和高管团队人口统计特征的影响[14−15]。CEO对团队群体的影响大小很大程度上来源于CEO的权力,权力越大的CEO对企业群体决策的影响越大。而团队成员不同的人口统计特征会造成不同的认知结构和价值观念,价值观念和认知结构的同一性越高,则同质性越高,从而提高决策效率。那么,高管团队的同质性和CEO的权力怎样影响高管团队群体决策,群体极化效应是否受到影响,这一问题值得进一步探究。

因此,本研究探讨群体极化如何影响高管团队并购溢价决策,以及TMT同质性与CEO权力的调节作用。本文的实证分析结果为群体极化与并购溢价的关系提供了强有力的理论支持。本文的主要贡献在于:第一,通过引入群体极化,从社会心理学视角进一步探讨了高管团队对关键企业决策的影响,并揭示了TMT同质性、CEO权力对群体极化与并购溢价关系的调节作用,为高管团队的研究提供了新的视角。第二,本研究发现群体极化会阻碍群体并购决策,使先前的并购经验不一定能改善之后并购决策的质量,这对并购决策的研究有重要意义。第三,在实践方面,本文研究发现了企业高管团队群体决策的局限性,并从团队同质性和CEO权力两方面为高管团队提高群体决策质量,改善公司治理,提供了新的思路。

二、文献回顾与研究假设

(一) 高管团队群体极化与并购溢价

群体极化的研究通常将团队成员开展讨论前的个人立场与完成讨论后群体决策的倾向进行比较,以检验群体决策是否强化了团队成员讨论前的个人立 场[16]。社会心理学对群体极化的一些研究表明,在不确定性较大的决策中,决策者经常将先前决策经验作为参考点或立足点[6]。连锁网络扩散的研究显示,高管团队成员倾向于把之前所做的决策,作为目前决策的参考[17]。

群体讨论揭示了大多数高管团队成员支持的立场,而那些对主流立场持有异议的成员,会因为害怕承担发表非主流观点的风险而有所迟疑[18]。Moscovici和Doise[19]认为,发表非主流观点的个体通常会收到更多的负面评价,当高管团队凝聚力的平均水平相对较低时,会增加成员发表少数观点的担忧。因此,当支持高并购溢价或低并购溢价的观点成为主流观点,则有可能产生归因障碍,导致观点的极化[18]。所以当高管团队成员先前的溢价经验引导他们在会议讨论前普遍支持相对高或低的溢价,他们在随后的会议讨论中对支持高或低并购溢价会更加自信。Lee E[20]认为当群体成员在交流中不共享个性化信息,对个人想法表达有所保留时,会进一步强化群体极化效应。Zhu[21]的研究发现,董事会在群体决策中会出现群体极化效应,决策结果会在很大程度上受到以往决策的影响。因此,本文研究并购群体决策,认为先前的平均并购溢价水平可以反映高管团队会议前的立场,高管团队先前并购的溢价,会导致更高的并购溢价,使并购溢价得到强化,出现群体极化效应。基于以上分析,提出本文的假设1:

假设1:高管团队成员之前经历的平均并购溢价水平较高时,实际并购溢价率比之前经历的平均并购溢价率更高。

(二) TMT同质性的调节作用

TMT同质性特征反映团队成员之间价值观、认知结构的同一性。同质性较高的团队成员之间认知结构和价值观等方面上更加趋同。TMT同质性水平可能影响高管团队群体极化的程度[22]。近期对高管团队决策的研究表明,高管团队的同质性增加,反而会增加高管团队交流的开放性。Westphal和Bednar[18]的研究表明,董事会中人口特征的相似性倾向于增加董事会成员之间的信任和促进交流,而人口多样性会导致冲突增加和凝聚力减少。Zhu DH[21]的研究表明,当董事会内部的同质性更强,群体决策偏见减少并且董事会影响力增加。同样,West和Schwenk[23]的研究也表明了高管团队的共识和同质性与企业绩效有着正向的关系。因此,更同质化的高管团队则更可能接纳立场的多样性和不确定性,而当高管之间相互信任且对开放式讨论不存犹豫时,对发表少数观点的担忧可能减少。这些观点表明TMT同质性可以通过促进高管团队有效信息交换来减少极化偏差。

因此,当高管们的共同人口特征允许他们更加相互信任和更加开放地表达观点时,信息处理过程的偏差可能不太明显。总之,这些观点表明高管团队的同质性程度可以减少群体极化偏差。基于以上分析,提出本文的假设2:

假设2:高管团队成员之前经历的平均并购溢价水平较高时,TMT同质性越强,实际并购溢价率超过之前经历的平均并购溢价率的程度越低。

(三) CEO权力的调节作用

CEO作为高管团队的核心,对高管团队的决策有重要影响,从而影响企业的决策和绩效。Hambrick和Finkelstein[24]认为,CEO对企业决策影响力的大小取决于CEO权力的大小。目前关于CEO权力的研究中,Finkelstein[25]对CEO权力所进行的分类被认为最为合理,得到大部分研究人员的认可,他将CEO权力具体分成四个方面,分别是组织权力、专家权力、所有制权力以及声誉权力。本文借鉴他对CEO权力所进行的分类,从这四个不同方面予以深入阐述。

1. CEO组织权力的调节作用

组织权力是指在公司内部,组织各职能部门及各个部门人员,进行职责分配、事务安排、资源调动等行为的权力。本文对CEO组织权力的衡量采用的是CEO两职合一的方式[26−29]。

根据委托代理理论,当CEO与董事长两个职位由同一人担任时,CEO个人权威更大,使得CEO具有双重职位权力优势[30],并且能够对董事会的会议讨论过程和会议讨论结果施加影响[31]。因此,当CEO两职合一时,董事会其他成员在群体决策中的影响力也相应减弱[32],其监督作用就会大大下降[33]。

因此,CEO两职合一会导致群体决策更多地受到CEO个人的影响,对高管团队来说CEO更像“权威”[34]。Adams[35]的研究发现,CEO的组织权力更大时,享有企业更大的决策权,对董事会和其他高级管理人员的权力更大。Peng[36]认为当CEO组织权力越大时,在关于公司的资源使用的群体决策中,讨论不充分,不同意见越少,CEO能很大程度上自主决策。Nanda和Silveri[37]的研究发现,拥有较强组织权力的CEO不太可能接受独立的建议或者对其决策的质疑,决策质量可能会受到影响,对公司造成严重后果。因此,本研究认为当CEO的组织权力较大时,企业群体决策的客观性、科学性和公平性会受到影响,群体极化效应会加强。

基于以上分析,提出本文的假设3:

假设3:高管团队成员之前经历的平均并购溢价水平高时,CEO组织权力越大,实际并购溢价率超过之前经历的平均并购溢价率的程度越高。

2. CEO专家权力的调节作用

Hambrick,Tushman和Romanelli[27,29]认为,在复杂的外部环境下,能够发挥自身的专业特长,妥善处理各种问题的能力,可以称为专家权力,专家权力可以反映CEO在某个领域的专长。

在群体讨论的过程中,因为专家具有丰富的经验和专业的知识技能,群体成员往往愿意听从专家的意见[38]。Lewellyn[39]认为在特定战略决策中,拥有较高专家权力的CEO有显著影响力,CEO专家权力可以作为CEO影响其他成员的手段。Walls和 Berrone[40]认为拥有非正式权力的CEO以专业知识为基础,对董事会的影响力得到提高,并减缓环境对企业绩效的影响。因此在决定并购溢价过程中,持有专家权力的CEO会更多地得到其他成员的支持,专家CEO对主流立场更加自信,从而加强了极化效应。

基于以上分析,提出本文的假设4:

假设4:高管团队成员之前经历的平均并购溢价水平高时,CEO专家权力越大,实际并购溢价率超过之前经历的平均并购溢价率的程度越高。

3. CEO所有制权力的调节作用

如果企业CEO持有企业股份较多,就具有较大的表决权,从而能够利用自身权力抗拒董事会的监管,更为严重的是能够对董事会做出的决策进行干扰。目前,关于CEO持股与企业发展的研究表明,CEO持股与企业发展正相关。管理层持股可以使股东与 CEO目标趋于一致,降低代理成本,从而提升公司价值[3](41−42)。

CEO作为公司的高级管理人员,持股比例会影响其风险投资的选择。陈晓红等[43]认为,管理层是风险中性型的,面对决策风险时,管理层持股比例不同会影响管理层的选择。Jiraporn[44]认为当CEO持股比例较高时,倾向于维持一个不透明的企业信息环境,使企业债权人难以监督。Chen H[45]的研究发现,当董事会支持研发投资时,拥有更大所有制权力的CEO会强化董事会资本和研发投资的关系,更偏向于支持董事会的决策。伴随着CEO持股比例的增加,CEO的权力也不断增大,可能进行过度投资。因而,并且当CEO所有制权力较大时,会倾向支付较高的并购溢价,且更能影响其他成员的观点,从而会加强群体极化 效应。

基于以上分析,提出本文的假设5:

假设5:高管团队成员之前经历的平均并购溢价水平高时,CEO所有制权力越大,实际并购溢价率超过之前经历的平均并购溢价率的程度越高。

4. CEO声誉权力的调节作用

CEO本人的社会声誉和社会地位与CEO权力密切相关,是权力的重要来源之一[25]。已有研究表明,管理层的外部关系有利于战略决策的制定和公司业绩的提升,在公司发展中发挥了关键作用[46]。管理层外部关系有三方面作用:①有助于管理层与外界建立更多的联系,获取关键资源;②使管理层有机会参与其他公司的董事会讨论,获取有用的信息和发展机 会[47];③给公司带来潜在的合作伙伴和合作机会。CEO服务于声誉较好的公司,可以借此机会向外界传递信号,获取外界支持[48]。在制度环境和利益相关者之间,管理者的声誉会影响其他人对其影响力的感 知[49]。

Tushman和Romanelli[29]将兼任其他公司职位的CEO称为公司的“外联明星”,认为CEO的外部兼职是一种有价值的声誉。Lee S[50]的研究表明高声誉的CEO面临更多的关注,如果企业绩效不佳,那么具有较高声誉的CEO比起声誉较低的CEO更可能被解雇。Baixaulisoler[51]认为,CEO的声誉和地位会对高管团队产生影响,并且会影响到高管团队的薪酬。因此,我们认为CEO的声誉会影响公司内部其他成员,形成有效的影响力,更能得到高管团队其他成员的认可和支持,从而加强群体极化效应。

基于以上分析,提出本文的假设6:

假设6:高管团队成员之前经历的平均溢价水平较高时,CEO声誉权力越大,实际并购溢价率超过之前经历的平均并购溢价率的程度越高。

综上所述,本研究的理论模型如图1所示

图1 理论模型

三、研究设计

(一) 样本选择

本文以证监会2012年行业分类标准为依据,选取在2011—2016年期间发生并购的沪深两市A股制造业上市公司(主并公司)作为研究样本。为保证本研究的科学性与严谨性,剔除了在2011—2016年主并公司的并购未完成的公司;剔除了交易价格和交易标的净资产金额未披露的并购交易;剔除财务数据和CEO权力数据不完整的并购交易;剔除并购发生前4年无并购经历的并购交易;剔除 ST 类公司的并购交易。本文最终获取包含完整信息的中国沪深A股制造业上市公司169家,并购交易事件为318次。本文的数据来自国泰安(CSMAR)中国并购数据库,高管团队和高管个人特征等数据来自锐思(RESSET)数据库。同时,以新浪财经网站的高管个人特征信息进行补充,该网站提供了沪深两市A股上市公司的所有高管人员较为详尽的个人信息,信息来源均出自上市公司年报,数据真实可靠。

(二) 变量的定义与测量

1. 因变量

并购溢价(Premium)可以定义为,在并购中的成交价格与所购入股份或资产市场价格的差额。但由于不同并购事件的并购规模存在较大差异,采用差额值衡量,并购事件之间的可比性不强。因此在实际衡量并购溢价时,学者们通常用“并购溢价率”来衡量。本文借鉴陈仕华、卢昌崇[52]的测量方法,用“并购溢价率”来测量,其计算公式为:并购溢价=(交易总价−交易标的的净资产)/交易标的的净资产。

2.自变量

参照Zhu[21]的测量方法,先前并购经验溢价(Prior premium),以高管团队成员在之前4年内所经历的所有并购溢价的均值来衡量。

3. 调节变量

①TMT同质性。借鉴杨倩和杨林[53]等的研究,本文认为高管团队应包括:董事长、董事会秘书、总经理、副总经理、总裁、副总裁、财务总监(财务负责人)、技术总监、总工程师和总经济师。本文选择高管团队的性别、年龄、学历及任期来测度TMT同质性。首先高管团队性别特征测量,性别男计为1,否则为0,用高管团队性别平均值表示;年龄特征,用企业各高管年龄的平均值表示;学历水平指标分为五类: 1-5分别表示大专以下、大专、本科、硕士和博士;用高管教育程度的平均值表示;高管团队任期特征,用企业各高管任期的平均值表示。

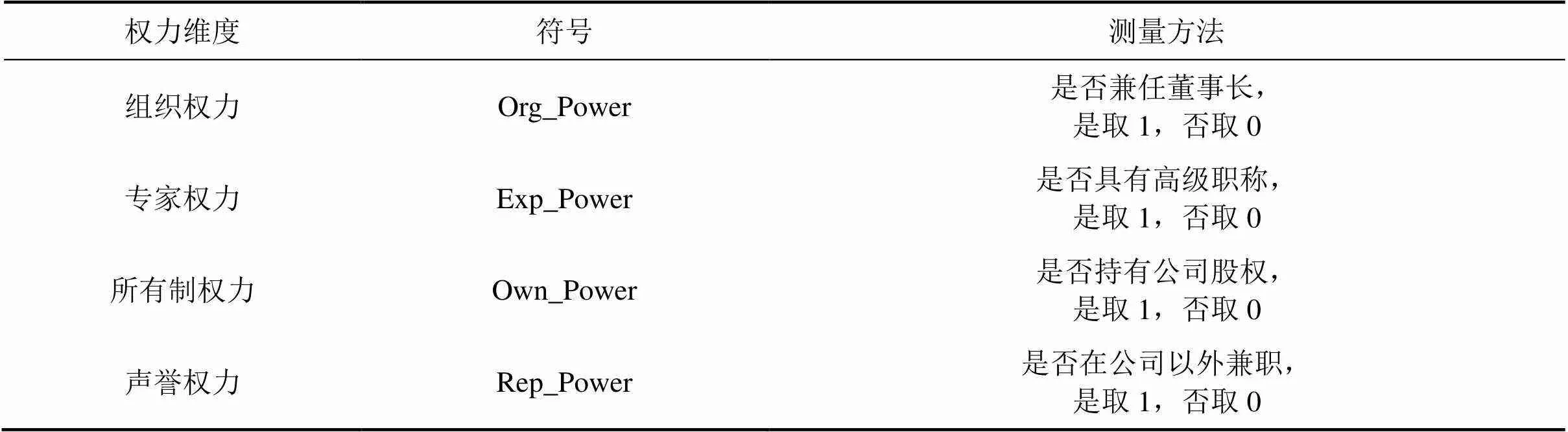

②CEO权力。本文借鉴Finkelstein[25]的测量方式,将CEO权力分为组织权力(Org_Power)、专家权力(Exp_Power)、所有制权力(Own_Power)和声誉权力(Rep_Power),每个维度各自选取一个虚拟变量来进行度量。

表1 CEO权力的测量

4.控制变量

企业并购溢价还会受到企业特征与公司治理结构等因素的影响。本文选取控制变量包括:主并公司规模()、主并公司性质()、资产负债率()、资产收益率()、独立董事比例()、董事会规模()、第一大股东持股比例()、支付方式()和年份()。

(三) 模型建立

本文根据Friedkin[54],采用多元回归方法进行分析。模型(1)是针对控制变量对并购溢价所进行的回归,模型(2)则是针对群体极化以及控制变量对并购溢价进行回归,模型(3)-(12)分别对TMT同质性、CEO组织权力、专家权力、所有制权力和声誉权力这四个调节变量,对并购溢价进行的回归。模型(3)与模型(4),模型(5)-(12)与此类似,由于篇幅有限,在此不一一列出。

Premium=0+1Control+(1)

Premium=0+1Prior premium+2Control+(2)

Premium=0+1Prior premium+2TMT homogeneity+(3)

Premium=0+1Prior premium+2Prior premium×

TMT homogeneity+3Control+(4)

四、实证结果分析

(三)描述性统计

基于变量的定义与测量,本文得到各变量的数据,使用SPSS软件对各变量进行描述性统计。表2为各变量的统计情况,包括样本数、极小值、极大值、均值和标准差等。

(二) 相关性分析

本文对各个指标之间的关系运用统计软件SPSS 20.0进行了相关性分析。表3反映了各变量之间的相关关系。通过查看相关性检验表可以发现不存在严重的多重共线性。

(三) 回归结果分析

表4为本文的主效应与调节效应的实证分析回归结果。模型1是因变量(并购溢价)与控制变量的回归模型。模型2在模型1的基础上引入了自变量(先前并购经验溢价),模型3至模型10是通过将调节变量与交互项变量引入模型,检验组织权力、专家权力、所有制权力和声望权力的调节效应。

表2 描述性统计

先将控制变量放入模型1中进行回归,之后再在回归模型2中单独放入自变量进行分析。模型2将先前并购溢价水平引入基准模型,回归结果表明,先前并购溢价水平的回归系数为正(0.686),且在1%的水平上显著。说明并购群体决策中存在群体极化效应,支持了假设1。模型4将先前并购溢价水平与TMT同质性的交互项变量引入基准模型,回归结果表明,交互项变量的回归系数为0.116,在1%的水平上显著负相关,假设2通过检验。说明高管团队同质性会增加群组成员之间的信任,促进交流,因此减少了群体信息处理的障碍和由此导致的极化效应。模型6将先前并购溢价水平与CEO组织权力的交互项变量引入基准模型,回归结果表明,交互项变量的回归系数为0.116,在10%的水平上显著正相关,假设3通过检验。模型8将先前并购溢价水平与CEO专家权力的交互项变量引入模型,回归结果表明,交互回归系数为0.231,且在1%的水平上显著。说明CEO专家权力有显著的正向调节作用,支持了假设4。模型10将先前并购溢价水平与CEO所有制权力的交互项变量引入模型,回归结果表明,交互项变量回归系数为0.283,在1%的水平上显著,支持了假设5。模型12将先前并购溢价水平与CEO声誉权力的交互项变量引入基准模型,回归结果表明,交互项变量回归系数为正(0.141),但并不显著。说明CEO声誉权力无显著的正向调节作用,假设6未通过验证。

(四) 稳健性检验

为了检验回归结果的稳健性,本文采用分类回归,将CEO权力分为高低两组进行检验。回归结果如表5所示。

从检验结果来看,组织权力、专家权力、所有制权力的权力低和权力高两组均显著,但声誉权两组的差异并不显著,与前文实证分析结果一致,因此本文研究具有较强的稳健性。

五、结论与启示

本文以中国沪深A股制造业上市公司作为研究样

本,探讨高管团队群体极化与并购溢价的关系,并检验了TMT同质性和CEO权力的调节作用。研究结论如下:

首先,并购溢价决策中存在显著的群体极化效应。在并购群体决策中,成员先前的立场会得到加强,先前的并购溢价经验会导致更高的并购溢价。因此,应完善决策体系,将群体决策和个人决策相结合,将高管团队中个人的独立决策意见纳入考量,提高决策科学性和客观性。

其次,TMT同质性显著减少群体极化程度。TMT同质性越强,高管团队成员更可能开放地交流,对发表不同观点的担忧减少,从而能减少群体极化偏差。因此,在高管团队的建设中,应适当提高同质性,此外,在决策过程营造平等开放的交流氛围,降低极化障碍。

最后,CEO权力会增强高管团队的群体极化偏差。具体来说,CEO组织权力、专家权力、所有制权力的差异对并购溢价决策中的群体极化效应具有显著的调节作用,CEO声誉权力对群体极化与并购溢价没有显著的调节作用。说明兼任董事长的CEO权力较大,其他成员表达意见有所顾虑和保留;具有专业知识的专家CEO较有说服力,能够引导其他成员的观点;持股比例大的CEO在公司中扮演着重要角色,在群体决策中具有较大影响力,且持股比例大的CEO更具冒险精神,因而都加强了并购溢价决策中的群体极化。而在外部兼职的CEO与高管团队成员沟通较少,对群体极化影响有限。因此,应规范CEO的职权范围,加强制衡和内部监督,提高公司内部治理的有效性,促使群体决策的科学性与合理性。

表3 相关性分析

表4 回归结果分析

注:*、**和***分别代表10%、5%、1% 的显著性水平

表5 稳健性检验

注:*、**和***分别代表10%、5%、1% 的显著性水平

本研究存在以下几点不足之处:首先,本文在样本选择方面具有一定的局限性,本文选取的样本为制造业企业,对于其他行业的情况未加讨论。其次,某些变量的选择和度量还需进一步斟酌和改进。对于CEO权力的衡量仍不够全面,CEO权力采用的是分类变量进行衡量,选取的指标有限,因而对于这一变量的衡量还有待改进。未来研究可以考虑以下几个方面:采用全行业的样本进行数据分析,使结论更具有广泛应用性;引入外部环境因素进行研究,考虑外部环境的影响;考虑管理层其他变量对群体极化与并购溢价的调节作用,更加深入地挖掘群体极化与并购溢价之间的关系。

[1] SLUSKY A R, CAVES R E. Synergy, agency, and the determinants of premia paid in mergers[J]. Journal of Industrial Economics,1991, 39(3):277−96.

[2] SIROWER M L. The synergy trap:How companies lose the acquisition game[J]. The Economist,1997, 344(6): 95−116.

[3] JENSEN M C, MECKLING W H. Theory of the firm: Managerial behaviour, agency costs and capital structure[M].Berlin: Economics Social Institutions Springer Netherlands, 1976:305−360.

[4] CONYON M J. Corporate governance changes in UK companies between 1988 and 1993[J].Corporate Governance: An InternationalReview, 1994, 2(2):87−100.

[5] SCOTT W R, DAVIS G F. Organizations and organizing:Rational, natural and open systems perspectives: International edition[J]. Comparative Biochemistry & Physiology Part A Physiology, 1971, 40(2):399−404.

[6] TVERSKY A. Judgment under uncertainty: Heuristics and biases[J]. Science, 1974, 185(1):141−162.

[7] HAYWARD M L A, HAMBRICK D C. Explaining the premiums paid for large acquisitions: Evidence of CEO hubris[J]. Administrative Science Quarterly, 1997, 42(1):103−127.

[8] MALMENDIER U, TATE G. Who makes acquisitions? CEO overconfidence and the markets reaction[J]. Social Science Electronic Publishing, 2004, 89(1):20−43.

[9] 李佳. 股权集中度、管理层过度自信与企业并购决策[J]. 金融论坛, 2016(9):45−56.

[10] ROLL R. The hubris hypothesis of corporate takeovers[J]. Journal of Business, 1986, 59(59):197−216.

[11] KAHNEMAN D. A perspective on judgment and choice: Mapping bounded rationality[J]. American Psychologist, 2003, 58(9):697−720.

[12] MOSCOVICI S, M ZAVALLONI. The group as a polarizer of attitudes[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 1969(12): 125−135.

[13] LAMM H, MYERS D G. Group-Induced Polarization of Attitudes and Behavior[J]. Advances in Experimental Social Psychology, 1978, 11(1):145−195.

[14] BUYL T, BOONE C, HENDRIKS W, et al. Top management team functional diversity and firm performance: The moderating role of CEO characteristics[J]. Journal of Management Studies, 2011, 48(1):151−177.

[15] HAMBRICK D C, CHO T S, CHEN M J. The influence of top management team heterogeneity on firms competitive moves[J]. Administrative Science Quarterly, 1996, 41(4):659−684.

[16] VINOKUR A, BURNSTEIN E. Depolarization of attitudes in groups[J]. Journal of Personality & Social Psychology, 1978, 36(8):872−885.

[17] HAUNSCHILD P R, FICHMAN M. Managerial overcommitment in corporate acquisition processes[J]. Organization Science, 1994, 5(4):528−540.

[18] WESTPHAL J D, BEDNAR M K. Pluralistic ignorance in corporate boards and firms strategic persistence in response to low firm performance[J]. Administrative Science Quarterly, 2005, 50(2):262−298.

[19] MOSCOVICI S, DOISE W, HALLS W D. Conflict and consensus: A general theory of collective decisions[J]. 1994,35(2):589−593.

[20] LEE E J. Deindividuation effects on group polarization in computer-mediated communication: The role of group identification, public-self-awareness, and perceived argument quality[J]. Journal of Communication, 2007, 57(2):385−403.

[21] ZHU D H. Group polarization on corporate boards: Theory and evidence on board decisions about acquisition premiums[J]. Strategic Management Journal, 2012, 34(7):800−822.

[22] HAMBRICK D C, MASON P A. Upper echelons: The organization as a reflection of its top managers[J]. Academy of management review, 1984, 9(2): 193−206.

[23] WEST C T, SCHWENK C R. Top management team strategic consensus, demographic homogeneity and firm performance: A report of resounding nonfindings[J]. Strategic Management Journal, 2015, 17(7):571−576.

[24] HAMBRICK D C, FINKELSTEIN S. Managerial discretion: A bridge between polar views of organizational outcomes[J]. Research in Organizational Behavior, 1987, 9(4):369−406.

[25] FINKELSTEIN S. Power in top management teams: Dimensions, measurement, and validation[J]. Academy of Management Journal, 1992, 35(3): 505−538.

[26] BRASS D J. Being in the right place: A structural analysis of individual influence in an organization[J]. Administrative Science Quarterly, 1984,29(4): 518−539.

[27] HAMBRICK D C. Environment, strategy, and power within top management teams[J]. Administrative Science Quarterly, 1981, 26(2):253.

[28] PERROW C. Departmental power and perspectives in industrial firms[J]. Power in Organizations, 1970(7): 59−89.

[29] TUSHMAN M L, ROMANELLI E. Uncertainty, social location and influence in decision making: A sociometric analysis[J]. Management Science, 1983, 29(1): 12−23.

[30] MALLETTE P, FOWLER K L. Effects of board composition and stock ownership on the adoption of “poison pills”[J]. Academy of Management Journal, 1992, 35(5): 1010−1035.

[31] BERG S V, SMITH S K. CEO and board chairman: A quantitative study of dual vs. unitary board leadership[J]. Directors and Boards, 1978, 3(1): 34−39.

[32] LORSCH J, YOUNG J. Pawns or potentates: The reality of America's corporate boards[J]. Executive, 1990, 4(4):85−87.

[33] CM DAILY,C SCHWENK. Chief executive officers, top management teams, and boards of directors: Congruent or countervailing forces?[J]. Journal of Management, 1996, 22(2):185−208.

[34] GALBRAITH J R. Organization design[M].Boston:Addison Wesley Publishing Company, 1977: 598−618.

[35] ADAMS R B, ALMEIDA H, FERREIRA D. Powerful CEOs and their impact on corporate performance[J]. Review of Financial Studies, 2005, 18(4): 1403−1432.

[36] PENG M W, LI Y, XIE E, et al. CEO duality, organizational slack, and firm performance in China[J]. Asia Pacific Journal of Management, 2010, 27(4): 611−624.

[37] HAN S, NANDA V K, SILVERI S. CEO power and firm performance under pressure[J]. Financial Management, 2016, 45(2):369−400.

[38] TUSHMAN M L, SCANLAN T J. Boundary spanningindividuals: Their role in information transfer and their antecedents[J]. Academy of Management Journal, 1981, 24(2): 289−305.

[39] LEWELLYN K B, MULLER-KAHLE M I. CEO power and risk taking: Evidence from the subprime lending industry[J]. Corporate Governance An International Review, 2012,20(3):289−307.

[40] WALLS J L, BERRONE P. The power of one to make a difference: How informal and formal CEO power affect environmental sustainability[J]. Journal of Business Ethics, 2017,145(2):293−308.

[41] BUSHMANR M, INDJEJIKIAN R J, SMITH A. CEO compensation:The role of individual performance evaluation[J].Journalof Accountingand Economics,1996,21(2):161−193.

[42] 高雷, 宋顺林. 公司治理与公司透明度[J]. 金融研究, 2007(11): 28−44.

[43] 曹裕, 陈晓红, 万光羽. 控制权, 现金流权与公司价值——基于企业生命周期的视角[J]. 中国管理科学, 2010, 18(3): 185−192.

[44] LIU YJIRAPORN P. The effect of CEO power on bond ratings and yields[J]. Journalof Empirical Finance, 2010, 17(4): 744−762.

[45] CHEN H. Board capital, CEO power and R&D investment in electronics firms[J]. Corporate Governance An International Review, 2014, 22(5):422−436.

[46] MIZRUCHI M S. What do interlocks do? An analysis, critique, and assessment of research on interlocking directorates[J]. Annual Review of Sociology, 1996, 22(1): 271−298.

[47] PFEFFER J. Organizational demography: Implications for management[J]. California Management Review, 1985, 28(1):67−81.

[48] GELETKANYCZ M A, BOYD B K, FINKELSTEIN S. The strategic value of CEO external directorate networks: Implications for CEO compensation[J]. Strategic Management Journal, 2001, 22(9): 889−898.

[49] DALTON G W, BARNES L B, ZALEZNIK A. The distribution of authority in formal organizations[J]. American Journal of Psychology, 1973, 82(4):105−121.

[50] LEE S. CEO reputation: Who benefits-The firm and the CEO?[J]. SSRN Electronic Journal, 2007, 23(2):155−163.

[51] BAIXAULISOLER J S, SANCHEZMARIN G. CEO reputation and top management team compensation[J]. Management Decision, 2014, 87(3):540−558.

[52] 陈仕华, 卢昌荣.企业间高管联结与并购溢价决策—基于组织间模仿理论的实证研究[J].管理世界, 2013 (5): 144−156.

[53] 杨林, 杨倩. 高管团队结构差异性与企业并购关系实证研究[J]. 科研管理, 2012, 33(11):57−67.

[54] FRIEDKIN N E. Choice shift and group polarization[J]. American Sociological Review, 1999, 64(6): 856−875.

Group polarization on enterprise decisions about acquisition premiums:The moderating effect of TMT homogeneity and CEO power

GUAN Jian, YANG Baisha, DUAN Chengmeng

(School of Business, Central South University, Changsha 410083, China)

The high premium mergers and acquisitions in the A-share listed company market have frequently occurred, damaging the interests of not only public investors but also the company itself. In M&A group decision-making, the Top Management Team is not all rational, and may be affected by Group Polarization, which makes it easier for making extreme decisions. In view of this, the present study selects A-share listed companies in the Shanghai and Shenzhen Stock Exchanges from 2011 to 2016 as research samples to reveal the polarization of group polarization in merger and acquisition premium decision-making by the senior executive team of the company and the impact of TMT homogeneity and CEO power on group polarization. The research results show that there is a significant group polarization effect in the M&A premium decision. In M&A group decision-making, the previous position of the member will be strengthened, and the previous M&A premium experience will lead to a higher M&A premium; TMT homogeneity, CEO organization power, expert power, and ownership rights have a significant moderating effect on the group polarization effect in M&A premium decision-making, and CEO reputation power has no significant moderating effect on the group polarization effect in M&A premium decision-making.

TMT; group polarization; acquisition premiums; CEO power; TMT homogeneity

[编辑: 谭晓萍]

2018−03−12;

2018−05−13

国家自然科学基金项目“超竞争环境下基于期权博弈的企业并购时机与条件选择研究”(71271080);教育部人文社会科学研究项目“基于利益相关者关系的企业财务绩效持续性研究”(13YJA630020)

关健(1972—),女,湖南长沙人,中南大学商学院教授、博士生导师,主要研究方向:投资决策、战略管理,联系邮箱:guan_jian@csu.edu.cn;杨白沙(1993—),男,湖南岳阳人,中南大学商学院硕士研究生,主要研究方向:战略管理;段澄梦(1992—),女,湖南郴州人,中南大学商学院硕士研究生,主要研究方向:财务管理

10.11817/j.issn. 1672-3104. 2018.04.012

F276.6

A

1672-3104(2018)04−0097−10