以火山口状结节为表现的隆突性皮肤纤维肉瘤误诊误治一例分析

2018-07-28刘相勇陈忠业曾令济徐羽健

刘相勇,陈忠业,曾令济,徐羽健

临床资料

患者,男,16岁。因右前臂桡侧近腕处淡红色肿物缓慢增大10年余,于2016年8月15日就诊。10年前,无诱因患者右腕上端桡侧出现一米粒大红色丘疹,近2年丘疹缓慢增长至粟子大小,质较硬,无自觉症状;曾在当地多家医院先后诊断为囊肿、脂肪瘤等;1年前,肿物中央逐渐出现凹陷,凹面呈深红色,无明显破溃,底部常出现少量褐色结痂,无痛痒。患者既往健康,家族中无类似病史。系统检查:发育正常,全身浅表淋巴结未触及增大。皮肤科情况:右前臂桡侧近腕部可见一直径1.5 cm大小淡红色半球形肿物,质偏硬,表面光滑,中央呈火山口样凹陷,凹陷底部可见少量黑褐色结痂;肿物基底可推动,无压痛(图1a)。实验室检查:血、尿、粪常规及肝肾功能正常。初步诊断:角化棘皮瘤?

图1 隆突性皮肤纤维肉瘤患者治疗前后皮损临床表现

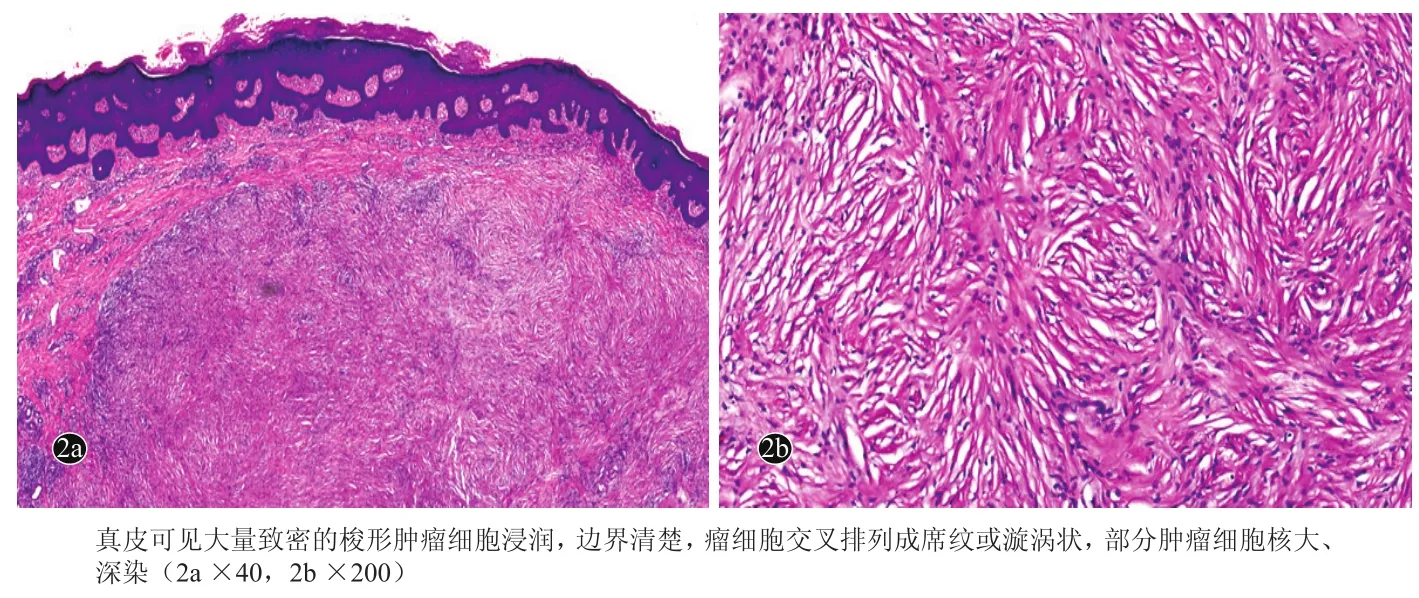

治疗经过:在局麻下先于皮损近腕端切取一3 mm×7 mm楔形肿物(皮损边缘旁开2 mm,深达皮下浅筋膜层)行组织病理检查;剩余皮损采用CO2激光治疗,从肿物边缘旁开0.5 cm做直径2.5 cm圆形碳化清除达基底部。祛除表面碳化物,随即进行5-氨基酮戊酸光动力疗法(ALA-PDT):将薄棉片覆盖于创面及周围1 cm,20%5-盐酸氨基酮戊酸溶液滴于棉片上,避光封包3 h,用LED红光治疗仪(输出波长633 nm),设定输出功率120 mW/ cm2,能量密度120 J/cm2,距皮损10 cm处,照射20 min。1周后,组织病理结果回报:真皮内边界清楚的肿瘤细胞浸润,肿瘤细胞呈交织或席纹状排列,细胞梭形或卵圆形,异形性较小,核分裂罕见(图2),符合软组织梭形细胞肿瘤,建议行免 疫 组 化 S-100、CD34、Ki-67等染色,以区别结节性筋膜炎、隆突性皮肤纤维肉瘤、平滑肌瘤及神经纤维瘤等。但由于当时临床上未重视免疫组化对诊断治疗的重要性,导致患者未配合继续行相关检查,仍先后3次接受了ALA-PDT治疗(每次治疗间隔2~3周)。经2次治疗,肿物消退明显(图1b),术后恢复平均时长约3周。第3次治疗术后恢复时长约5周,并于原皮损部位出现不规则扁平隆起的深红色、浸润性斑块(图1c)。再次会诊分析患者病情,并对病理切片行免疫组化染色:CD34阳性,S-100阴性(图3)。修正诊断:隆突性皮肤纤维肉瘤。遂建议患者行肿物扩大切除术,未果。1年后电话随访,患者诉再次出现的红斑略变硬、面积无明显扩大。后失访。

讨论

图2 隆突性皮肤纤维肉瘤患者皮损组织病理(HE染色)

图3 隆突性皮肤纤维肉瘤患者皮损组织病理免疫组化染色(SP法)

隆突性皮肤纤维肉瘤(dermatofibrosarcoma protuberans,DFSP)是一种相对少见的交界恶性或潜在低度恶性的纤维组织细胞肿瘤,常具有局部侵袭性,易复发,极少转移[1]。皮损通常是一个粘附于皮下组织中生长缓慢的肉色或微黄色、褐色的肿块,表皮无受累,但可在真皮内和皮下蔓延;有时呈淡红色扁平隆起的不规则边界或结节外观,可发生于任何部位[2]。组织病理可见真皮全层表现为车辐状、漩涡状排列的梭形细胞及皮下组织浸润,免疫组化CD34阳性为主要特征[2]。DFSP通常好发于成人,但儿童患病在国内外报道并不少见[3,4]。有研究认为该病在儿童与青少年时期诊断较困难,平均确诊时间可长达5年[5]。DFSP皮损表现多样,诊断依赖于组织病理学检查,而取材过浅也是导致本病早期误诊的原因之一[1,3]。DFSP应与组织病理结构相似的下述疾病鉴别:① 结节性筋膜炎:组织病理主要由增生的梭形纤维母/肌纤维母细胞组成,间质水肿,可见红细胞外溢,免疫组化表达SMA;② 平滑肌瘤:平滑肌瘤细胞胞质呈嗜酸性,胞核梭形或卵圆形,呈腊肠样,免疫组化表达SMA、β-肌动蛋白;③ 神经纤维瘤:神经纤维肿瘤细胞细长,弯曲,间质较疏松,免疫组化表达S-100。本例患者儿童期发病,瘤体生长缓慢,无自觉症状,与文献报道相符。原部位复发的深红色斑块及典型的组织病理学特点均符合DFSP诊断。

DFSP病例在国内诊断技术相关的期刊中报道较多,但皮肤专业期刊的报告相对较少,因此,部分基层医生可能对DFSP缺乏相应的认知。文献显示多数患者没有得到早期诊断与正确治疗,而常被误诊为皮肤良性肿瘤、瘢痕疙瘩、血管瘤及萎缩和硬化斑等,采取一般性手术切除治疗,从而导致复发或恶变[1,3,6,7]。非完整切除可能会干扰诊断及后续治疗,术后局部复发率高达50%~70%,且随着复发次数增多,治疗难度增大,疗效变差,甚至发生转移[8,9]。近年,欧洲学者对DFSP有一项共识[2]:即凡临床怀疑DFSP者,手术前必须有明确的组织病理检查证实;对复发者术后前5年,每半年复查1次,之后仍需间断复诊,其随访不少于10年。Han 等[4]认为,早期正确诊断可避免患者再次接受扩大重建手术,因此,整形外科、皮肤科、儿科及家庭医生应提高对DFSP的认知。

分析本例患者的误诊误治经历,笔者认为有以下几点经验教训:①临床医生对儿童时期的DFSP认识度低,临床诊断思维局限;②本例患者皮损有特征性的火山口样外观,与角化棘皮瘤的概念容易混淆,在第3次治疗后出现延迟愈合的情况下,重新分析病情,才发现肿物中央凹面内壁相对光滑,缺乏角化棘皮瘤常见的角质物;③忽视了组织病理检查的重要性,越过诊断环节直接贸然进入治疗环节,增加了肿瘤复发与转移的潜在风险;④与患者及家属缺乏有效沟通,没有得到患者的积极配合。