鲁迅形象在法国的早期建构

——以1949年以前旅法学人与在华传教士的鲁迅译介为中心*

2018-07-27郭彦娜

郭彦娜

内容提要 20世纪初期,旅法留学生与在华传教士首先将鲁迅推向西方世界。他们通过翻译与评介活动,促成了鲁迅形象在法国的早期建构。本文试图系统梳理1949年之前旅法留学生和在华传教士的鲁迅译介活动内容,通过研究译介文本选择、翻译副文本以及评介文本,析出鲁迅早期形象的三个方面,即现实主义讽刺文学大师、现代转型时期的开拓者和介入社会与政治的独异思想者。作家早期形象的生成对于法国鲁迅研究传统的建立与近百年鲁迅形象建构的动态历程具有重要意义。

1926年2月20日鲁迅日记载:“得李小峰信附敬隐渔自里昂来函”*鲁迅. 《鲁迅全集》. 第15卷. 北京:人民文学出版社,2005年,第610页。。旅法留学生敬隐渔在信中告知鲁迅《阿Q正传》法文译本即将发表,且得到罗曼·罗兰(Romain Rolland)的称赞,为作者“添这样一位海外知音”*张英伦. 《敬隐渔传》. 北京:人民文学出版社,2016年,第178页。。这封信函联结了作者、译者与域外读者,标志着鲁迅形象在法国建构动态历程的发生。同是1926年,被遣来华传教的圣母圣心会会士善秉仁(Joseph Schyns)在天津学习汉语。他秉承天主教“文字传教”理念,广泛涉猎中国现代文学作品,为后来向法国评介鲁迅奠定了良好基础。在20世纪初期“西学东渐”的社会语境下,首先看到中国新文学的魅力并主动将其推向西方世界的正是旅法留学生和在华传教士。他们通过跨文化、跨媒体的译介活动,共同成为20世纪上半叶法国乃至欧美世界鲁迅研究的主体力量。法译《阿Q正传》是鲁迅作品在西方世界传播的滥觞,这已是不争的事实*同上,第160—162页。;然而,对于此后二十年间鲁迅形象在法国的构建历程,学术界尚缺乏系统的梳理。早期鲁迅形象是鲁迅在法国近百年传播历史的根基,具有重要的研究意义。形象作为一种话语建构物(discursive constructs)*Manfred Beller, Joep Leerssen (ed). Imagology: the Cultural Construction and Literary Representation of National Characters. A Critical Survey. Rodopi: Amsterdam-New York, 2007, p. 22-24.,其生成和传播与特定的历史、社会语境紧密相关,并与本体在源文化中的形象表述构成互文关系。具体说来,鲁迅形象在法国的最初建构不是孤立进行的,它与民国时期中国精神文化背景以及现代文学史上的鲁迅书写有直接的对话和关联。在此基础上,本文通过考察旅法学人与在华传教士的文化背景与心态,探究他们建构了何种鲁迅形象,这一形象又是如何通过翻译和评介被建构起来的。

一、旅法学人与在华传教士:鲁迅作品对外译介的先行者

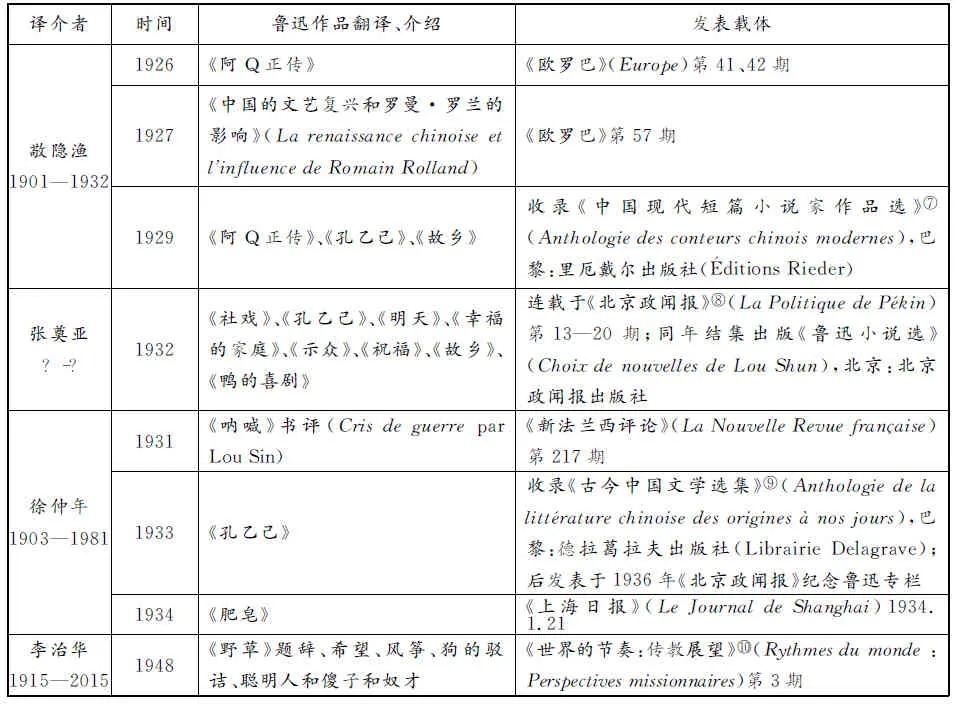

20世纪初,中国新文化运动如火如荼,但却并未引起浸淫在古典文学研究中的西方汉学家的关注。然而,这个时期中法教育文化交流逐渐丰富,里昂中法大学和中法教育基金委员会*1921年,李石曾、吴稚晖、蔡元培以及时任里昂市长爱德华·埃里奥(Edouard Herriot)等共同筹建里昂中法大学,旨在“向中国传播法国与法语地区的科学、哲学与文学,并将真正的中国文明介绍到法语世界”。1925年,中法教育基金委员会成立,利用法退庚款资助中法教育合作事业,为促进中法文化、文学交流做出了巨大贡献。相继成立,为旅法留学生主动“送出”中国现代文学作品提供了有利契机。鲁迅作品早期对外译介者中,敬隐渔、徐仲年、李治华曾就读里昂中法大学,张奠亚则接受中法教育基金资助,留学巴黎。他们关于鲁迅作品的译介活动如下:

表1 旅法学人鲁迅译介情况

①《中国现代短篇小说家作品选》由敬隐渔编译,收录了鲁迅、陈炜谟、许地山、冰心、茅盾、郁达夫以及敬隐渔本人在内的七位现代作家的共九部作品。②《北京政闻报》与下文《上海日报》均为民国时期在华法文报刊。前者由法国报人孟烈士特(Al-phonse Monestier)1914年在北京创办,后者由黄德乐(Jean Fontenoy)1927年在上海创办。③《古今中国文学选集》是徐仲年编译的中国古典与现代文学选集,其中收录现代诗14首、短篇小说4种。④《世界的节奏》为比利时布鲁日天主教本笃会圣安德烈修道院发行的教会刊物。

1926年,《阿Q正传》进入法国读者的视野,此时正值中国现代文学第一个十年结束。敬隐渔、张奠亚和徐仲年三位年轻的旅法留学生亲历了国内文学运动,渴望将新的中国文学昭告世界。十年间文学创作的瞩目实绩为他们提供了丰富的文本选择,小说作品尤受青睐。与诗歌和散文相比,小说能够更深切地表现人生、反映时代,从译介小说入手,更容易引导法国读者了解变革的中国社会和文学。另一个重要原因是“五四”时期,小说完成了从文学边缘到中心的位移,因而最能体现新文学所达到的思想与形态的高度。作为“中国现代小说的开端与成熟标志”*钱理群、温儒敏、吴福辉. 《中国现代文学三十年》. 北京:北京大学出版社,1998年,第43页。,《呐喊》和《彷徨》自然成为对外译介的首选作品。1926年至1934年,敬隐渔、张奠亚、徐仲年共翻译鲁迅小说10篇,6篇选自《呐喊》,4篇选自《彷徨》。其中,《故乡》有两种译本,《孔乙己》更是三位译者的必选篇目,从侧面印证了鲁迅成熟的现实主义创作“颇激动了一部分青年读者的心”*刘运峰(编). 《中国新文学大系导言集(1917—1927)》. 天津:天津人民出版社,2009年,第80页。。1948年,李治华接续了前辈留学生的译介工作,在天主教季刊《世界的节奏:传教展望》发表《野草》散文诗五首。李治华之所以选择翻译散文诗,极有可能受到其友人、耶稣会神父明兴礼(Jean Monsterleet)的启发和邀请,后者于1947年在巴黎索邦大学通过题为《中国当代文学:见证时代的作家》(Littératurechinoisecontemporaine: écrivainstémoinsdeleurtemps)的博士论文。《世界的节奏》面向“受过良好教育并对世界的精神未来心存关切的读者”*《世界的节奏:传教展望》封面页。参见:Rythmes du monde : perspectives missionnaires, 1948, n° 3. 如未作特殊说明,文中法语引文均由笔者试译。。显然,比起小说,《野草》作为“心灵的炼狱中熔铸的鲁迅诗”*钱理群、温儒敏、吴福辉. 同上,第48页。,其深厚的美学和哲学价值更加贴合教会刊物的读者群。圣母圣心会会士文宝峰(Henri Van Boven)和善秉仁都认为鲁迅在心灵的炼狱中曾感知到上帝的存在,这也是其散文诗发表在宗教刊物上的重要原因。

报刊杂志是法译鲁迅作品流通传播的重要媒介。从表1中可以看出,早期鲁迅作品的法文译本均在报刊杂志上发表过。与出版周期较长的图书相比,报刊杂志可以迅速反映当下的文学内容和趋势,因此对新生的中国现代文学作品在法语世界的传播具有重要意义。不仅如此,文学杂志通常鼓励文艺争鸣与批评,成为译者与读者双向互动的园地。敬隐渔在《欧罗巴》发表《中国的文艺复兴和罗曼·罗兰的影响》,徐仲年在《新法兰西评论》发表书评,介绍小说集《呐喊》。中国现代小说的法译本很快得到法国舆论界的关注,若干法国作家在文学期刊或报纸的文学专栏发表相关书评。1929年《中国现代短篇小说家作品选》甫一出版,拥有大量读者的《壹周刊》(LaRevuehebdomadaire)即为它刊登作家波里庸(Marcel Brion)的专评。同年,《欧罗巴》杂志刊登了超现实主义诗歌创始人苏波(Philippe Soupault)的短评。1933年,徐仲年的《古今中国文学选集》出版,《上海日报》发表了作家、记者孟烈士特(Alphonse Monestier)的书评。这些点评式的文字,同译著的副文本(序言、导言等)一样,具有启发和引导作用,有利于译著在新的文化语境中传播,并直接地影响了刚刚接触中国现代文学的普通读者对于鲁迅作品的阅读和接受。

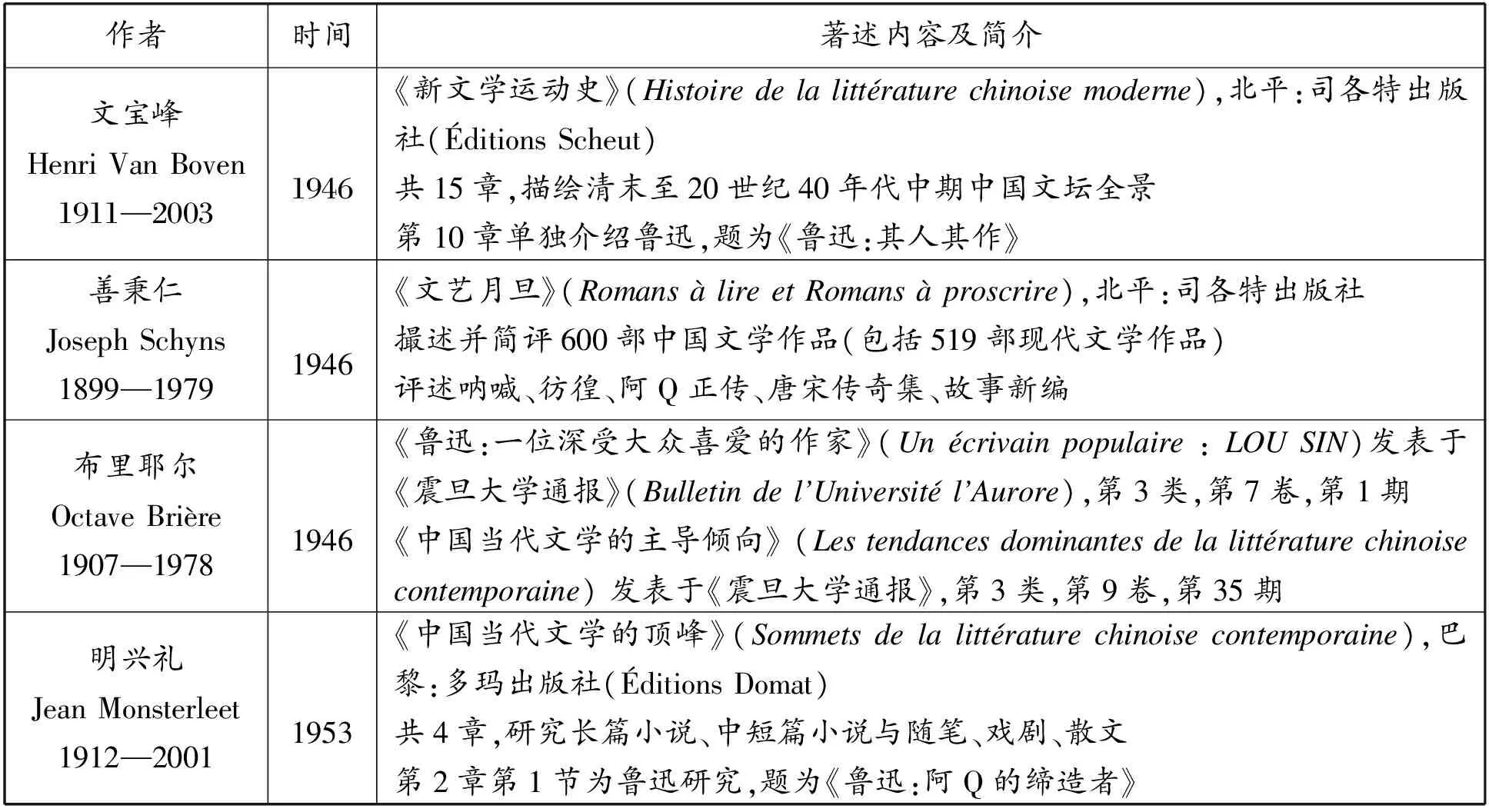

20世纪二三十年代旅法学人侧重对鲁迅作品的翻译,零星的批评大多是译者直观的感受和印象,尚未上升到理论批评的高度。真正具有现代文学批评性质的鲁迅研究是1940年代由在华教会人士发起的,包括比利时圣母圣心会会士文宝峰、善秉仁*两位比利时传教士均以法语为写作语言,其作品也通行于包括法国、比利时在内的法语国家与地区,为行文方便,本文不作国别的具体区分。,以及法国耶稣会会士布里耶尔(Octave Brière)和明兴礼。他们关于鲁迅以及中国现代文学研究的著述如下:

表2 在华传教士鲁迅评介

与旅法学人相比,四十年代在华教会人士的鲁迅研究视野更加广阔,具体表现为研究场域进一步扩大,鲁迅的小说、散文、杂文甚至翻译作为整体纳入研究范围。作者的文体风格和思想维度则通过传记研究、平行比较研究和社会历史研究等多样化的方法得到相对全面地阐释。

在华传教士对于中国现代文学的研究视角不尽相同。耶稣会建立之初便十分注重教育,“学术传教”是其固有传统和方针。因此,布里耶尔和明兴礼关于鲁迅与现代中国文学的批评著述属于严格意义上的学术研究,较少受到宗教意识形态的影响。明兴礼1947年通过由法国著名汉学家戴密微(Paul Demiéville)指导的博士论文《中国当代文学:见证时代的作家》答辩,并在该论文的基础上出版了《中国当代文学的顶峰》(这也是本文将明兴礼的研究著作归于1949年之前的原因),推动了中国新文学作家的作品在西方的传播。

与耶稣会会士相比,天主教圣母圣心会会士文宝峰和善秉仁评介的主要动机则是“严格护教”。文宝峰在《新文学运动史》序言中阐明该书的唯一目的是“分析、归类重要的作家作品并研究其对当代中国的影响,编录所得资料可以匡助传教士履行文化使命”*Henri Van Boven. Histoire de la littérature chinoise moderne. Peiping : Éditions Scheut, 1946, p. 2.。他深知文学作品是体悟中国人精神现状的重要途径,同时文学的启蒙作用与精神渗透直接关乎传教事业的开展。因此有必要了解哪些作品有利于传教,哪些作品会阻挠传教,并以理性和天主教信仰的名义彰善瘅恶。文宝峰参加了善秉仁主导编纂的《文艺月旦》。圣母圣心会会士期望通过这部庞大的中国文学作品名录和评论进行书籍检查,避免现代小说可能造成的不良影响。善秉仁在导言中明确指出对于辑录的作品“不作文学价值探讨,只关心其道德价值”*Joseph Schyns (ed). Romans lire et romans proscrire. Peiping : Éditions Scheut, 1946, p. 1.。以公教伦理思想为准绳,书籍被分为“公众阅读”、“限制阅读”、“特别限制”和“禁止阅读”四类。鲁迅的小说集《呐喊》、《彷徨》归入“公众阅读”;《故事新编》归入“限制阅读”,《唐宋传奇集》则因为文言文导致的阅读困难也被认定为“限制阅读”;许幸之改编的剧本《阿Q正传》被列入“特别限制”类。圣母圣心会会士的著述以信仰教育为指归,但并不能因此否认这些文字的学术价值,正如法国当代汉学家安必诺(Angel Pino)和何碧玉(Isabelle Rabut)所言,“文宝峰的著作一点也不逊色于那些顶尖的汉学家”*Angel Pino, Isabelle Rabut. Les missionnaires occidentaux, premiers lecteurs de la littérature chinoise moderne. In D’un Orient l’autre, cahier de la société asiatique. Nouvelle série IV. Paris-Louvain : Éditions Peeters, 2005, p. 470.。同样,也不能因为宗教思想局限而否定圣母圣心会会士对于新文学真诚的兴趣。1948年,善秉仁约请上海文艺界作家座谈,并应《文艺春秋》主编邀请作感想《和上海文艺界接触后》。文中写到:“中国现代的文艺诞生之后,有不少具有生命的作家和极有价值的作品,以质量言,均造极峰,是极有地位的。中国文艺应该出现于世界文坛之上,占一个重要的位置,我们不但具有此种正义感,并且以为是极应该如此的”*孔海珠. 《法国神父善秉仁的上海之行及其他》. 新文学史料. 2007年第3期,第165页。(善秉仁实为比利时圣母圣心会神父,作者注。)。

在华传教士对于鲁迅及其作品的评介,很大程度上得益于40年代国内鲁迅研究学理化的初步发展。文宝峰自谦道:“关于作家和作品的赏析,我们经常把发言权交给有才能的中国评论家”*Henri Van Boven. Op. cit., p. 1.。在谨慎地选择、处理鲁迅研究材料的同时,长期生活在中国的传教士对于鲁迅有深刻而独特的见解,并且不受国内鲁迅批评派别的局限,能够提出新的文学批评的视角和方法。传教士的鲁迅研究成为旅法留学生翻译文本的必要而丰富的补充,加快鲁迅形象在法国的生成与建构。

二、鲁迅形象在法国的早期构建

鲁迅形象在法国的建构是历史的、发展的过程,从作家生前即开始发生。鲁迅的创作和精神历程深刻地体现了中国近现代社会的全面转型,以及政治、文化和文学的不断变迁,因此呈现出“复杂性、矛盾性和悖论性”*汪晖. 《反抗绝望——鲁迅及其文学世界》. 石家庄:河北教育出版社,2007年,第32页。。相应地,从旅法学人到在华传教士,对鲁迅的认识越加深入,便越加意识到其形象的复杂与矛盾,以至明兴礼将鲁迅喻为“斯芬克斯之谜”*Jean Monsterleet. Sommets de la littérature chinoise contemporaine. Paris : Domat, 1953, p. 65.。在这个意义上,构建鲁迅形象的过程正是试图解读“斯芬克斯之谜”的过程。

鲁迅形象最直观的呈现是作家的肖像。1936年,《北京政闻报》在纪念鲁迅逝世专栏首次发表鲁迅肖像,并附注“著名作家鲁迅”,这是1949年以前法语媒体上唯一出现过的鲁迅像。照片是1930年9月24日鲁迅五十岁生辰时所拍摄。作为直觉的符号媒介,肖像使读者捕捉到作家不可见的内心世界和精神状态。明兴礼曾如此刻画过作家面容:“平头,粗眉,留浓胡,发须都是黑色,双眼微阖,目光凌厉,轮廓硬朗,这是一幅冷峻的面庞,是战斗者的形象。鲁迅是开拓者,同所有的先驱一样,他在痛苦、抗争和反思中走出一条路来。*Ibid., p. 64.”明兴礼对鲁迅肖像的具象描写体现出这个时期法国鲁迅形象构建的三个基点:冷峻的现实主义作家、新时期的开拓者和独异的精神界战士。

1. 现实主义讽刺文学大师

文本传播和阅读是构建作家形象的根本。现代小说经典作品《阿Q正传》是第一部在法国主流文学期刊上发表的鲁迅小说,勾勒了鲁迅作为现实主义讽刺大师的最初形象。布里耶尔和明兴礼认为鲁迅缔造的“阿Q”已经成为不朽的典型人物,在世界文学中可与塞万提斯创造的“堂吉诃德”(Don Quichotte)和都德笔下的“达达兰”(Tartarin)相比肩。《文艺月旦》指出,求福得祸的可怜蠢人阿Q的故事动人而尖刻,流露出鲁迅对革命、共和的深切失望。徐仲年对于这部给鲁迅带来盛名的小说有独特的见解,他认为作者胜在寥寥几笔便能勾勒出生动的人物,然而作品整体风格不细致,犹如空有骨架的巨人。如果小说更加简练精悍,则可媲美短篇之王莫泊桑的作品;如果加入丰富的细节和观察,则可以成为巴尔扎克式社会历史的记录*Hsu Sung-nien. 《 Cris de guerre par Lou Sin 》. In La Nouvelle Revue Française, n° 217, 1931, p. 651.。

可见,早期法国鲁迅译介者以独有的文化背景和知识结构从不同的视角对《阿Q正传》进行评介,并明确地将鲁迅视为批判现实主义小说家。徐仲年将鲁迅与莫泊桑和巴尔扎克相提并论,从某种程度上体现了法国大众读者对鲁迅的阅读反应和形象定位。布里耶尔借1920年代中国批评家张定璜之语,将鲁迅的现实主义风格定义为“冷静、冷静、第三个冷静”。法国鲁迅译介者从不同方面阐释作家“冷静”的风格。首先,冷静的刻画是鲁迅创作的显著特点。明兴礼把鲁迅的人物刻画比作深色调木版画,含蓄阴冷,绝望的不幸裹挟了他笔下众多人物。布里耶尔有同样的见解,他写道:“鲁迅笔下的人物多是被社会抛弃的不幸之人,受疾病、疯狂、贫困、饥饿、无知、迷信、懦弱的折磨困扰。小说的图景是黑色的,没有什么能够缓和这种悲观的基调。”*Octave Brière. 《 Un écrivain populaire : LOU SIN (1881—1936) 》. In Bulletin de l’Université l’Aurore. Tome 7, n° 1, 1946, p. 59.其次,冷静的笔调是鲁迅小说的重要风格特征。明兴礼和布里耶尔认为,鲁迅的笔调急促冷峻,毫不留情,语言朴素、雄健,与做作、浪漫的风格绝缘。敬隐渔《阿Q正传》译本序言中敏锐地指出作者“不爱花月,没有写过爱情小说,他的作品不合女性口味”*Lou Sioun. 《 La Vie de Ah Qui 》. Trad. par J. B. Kyn Yn Yu. In Europe, n° 41, 1926, p. 56.。这句评语稍显突兀,却是译者对鲁迅作品总体审美特征的印象式表达,与10年后李长之的评价遥相呼应:“鲁迅对于优美的,带有女性的意味的艺术确实不大热心的。强烈的情感,和粗暴的力,才是鲁迅所有的。*李长之. 《鲁迅批判》. 北京:北京出版社,2003年,第139页。”第三,讽刺作为鲁迅现实主义批判的重要手段同样冷静而克制,悲剧的幽默是作者独特的风格。在敬隐渔看来,与旧时文人讽刺取乐,卖弄技巧不同,鲁迅将心理描写和象征手法运用于讽刺,观察入微,思想深刻。布里耶尔把鲁迅与林语堂的幽默区分开来,他写道:“林语堂笔下缺少热情,是诙谐地开玩笑,而鲁迅却是严厉的刻薄的幽默。辛辣的讽刺是鲁迅创作的灵魂。在短篇小说中,这种冷嘲热讽甚至出现在最悲伤的时刻。作者似乎担心暴露自己的情感,所以借此来掩盖对主人公的怜悯”*Octave Brière. Op. cit., p. 73.。

这种现实主义和幽默讽刺源于作者的性情,也是他生活环境所致。敬隐渔在《阿Q正传》中首次介绍鲁迅时即强调 “幻灯片”事件促使作者产生以文艺改变国民精神的现实主义创作思想。后来的法国鲁迅译介者反复提及这一事件,使其逐渐成为集体固有描述,即关于鲁迅的“套话”,是鲁迅形象中最基本、最有效的部分。类似的“套话”还有鲁迅家道中落饱尝世态炎凉,布里耶尔认为这是作者偏爱残酷的现实主义的原因。由于他对现实极度敏感,所以在某种程度上受到时世的支配和限制,缺乏创造的想象力。鲁迅追求“在当下用精悍的文字呈现有力的结论,而不是将结论淹没在长篇小说的延绵的心灵状态中”*Ibid., p. 62.。小说创作中冷静的讽喻演变成杂文里热烈的讥嘲。在布里耶尔看来,这种转变一是因为鲁迅想要加快旧制度的灭亡,二是随着名气的上升,作者更加毫无顾忌地发泄自己的不满和愤懑,因此对伪善的敌人进行直截了当的批判。明兴礼认为鲁迅的小说和杂文是讽刺文学的典范,有无可辩驳的巨大价值,奠定了其现实主义讽刺文学大师的地位。

2. 现代文学转型时期的开拓者

20世纪初诞生的现代文学鲜明地反映了中国社会从传统到现代的全面转型,因此,旅法学人和在华传教士等中国新文学的译介者对现代转型时期的文化思潮和运动表现出极大的关注。1927年,敬隐渔在《中国的文艺复兴和罗曼·罗兰的影响》一文开篇指出:“一种中国新思想在形成,危机令它振作,悠久的传承使它多产,欧洲的思想把它丰富”*Kyn Yn Yu. 《 La Renaissance chinoise et l’influence de Romain Rolland 》. In Europe, n° 57, 1927, p. 101.。民族危机、文学传承和文化援借是促发中国文学现代转型的重要因素,也是敬隐渔、文宝峰等译介者向法国读者介绍中国新文学的主线。他们在探讨文化运动和思潮的过程中,突出了鲁迅作为现代转型时期开拓者的形象。

19世纪末以降,深重的民族危机促使中国有识之士不断谋求传统文化的现代转型。明兴礼指出:“爱国主义在中国的觉醒是其文艺复兴(Renaissance littéraire)取得胜利的保证”*Jean Monsterleet. Op. cit., p. 10.。五四运动将新文化运动推向高潮,现代知识分子将求存图强与文化反思结合起来,有意识地反对传统文化中的许多理念与习俗。鲁迅对于国民性有深刻的思考,正如布里耶尔所言,“鲁迅的小说突显了他所处的社会的贫困和缺陷。鲁迅自始至终都在思考文化失去活力的原因”*Octave Brière. Op. cit., p. 57.。他认为“幻灯片”事件是鲁迅一生的转折点。鲁迅之所以放弃科学和医学,正是因为他相信文艺对自己的同胞有足够的影响力,可以重塑国民精神。在这个意义上,鲁迅是现代精神启蒙和转型的先行者之一。

投身文学的鲁迅成为新文化运动的重要参与者。在早期中国现代文学在法国的译介语境中,新文化运动被称为中国的“文艺复兴”。这个类比有利于西方读者对20世纪初在中国盛行的思想文化运动产生直观的认识。文宝峰将白话文运动与欧洲文艺复兴时期著名的“古今之争”联系在一起。同欧洲文艺复兴一样,使用方言俗语创作大众文学成为现代转型时期反抗旧有意识形态的有效突破口。在布里耶尔看来,鲁迅是白话文运动的核心力量,是中国语言文学现代化转型时期的先驱。他详尽地分析了作者的第一篇白话小说《狂人日记》,认为这部作品之所以取得巨大成功,不仅在于文学工具的革命,更重要的是文学内容的革命,即对传统文化的批判性审视和对礼教的激烈抨击。布里耶尔认为,“如果说胡适和陈独秀是理论家的话,鲁迅则是纯文学方面的首位实践者。不论是从时间上,或是从创作品质上来看,鲁迅都是第一人”*Ibid., p. 56.。

早期鲁迅作品译介者并未孤立看待新文化运动,他们将20世纪初的文学革命视为晚清知识分子现代化探索和语文改革的延续和超越。徐仲年、文宝峰、善秉仁都秉承“博古通今,藏往知来”的现代文学史观,有机地连接了清末民初两个历史时期,并强调西方文化思潮对新文学的激励和催化。善秉仁指出,在新旧文学激烈碰撞的转型时期,鲁迅占有重要的一席之地。他认为:“1910年之前,在推崇简约文言立场的林纾与主张极端激进立场的梁启超之间,已有一个‘准折衷派’崛起。周氏兄弟是这一派的领导者与拓荒者。他们想觅取一种较合中国精神的西洋化运动。*Joseph Schyns (ed). Op. cit., p. 22.”文化援借是中国“文艺复兴”的重要特征。敬隐渔和明兴礼都认为,新文学作者从模仿欧洲作家获得启发,因此大多数中国现代文学作品近似“大学生的作品”*Kyn Yn Yu. 《 Préface l’Anthologie des conteurs chinois modernes 》. In Anthologie des conteurs chinois modernes. Paris : Les Éditions Rieder, 1929, p. 9-11.,无法“与西方伟大作品相比肩”*Jean Monsterleet. Op. cit., p. 19.;但是鲁迅能够将西方的文艺手法与中国的现实批判结合起来,创作出可媲美西方文学大师的作品,“格外值得关注”*Ibid., p. 20.。布里耶尔强调对鲁迅影响最大的是斯拉夫文学传统,尤其是俄国作家果戈里的讽刺现实主义和安德烈夫的感伤悲观的象征主义。受西方文艺启迪的中国现代文学给法国读者带来特别的阅读体验。法国作家波里庸评价中国当代小说作品“读来兴致勃勃”,他从中找到“俄罗斯文学影响的许多痕迹”。他认为,虽然当代中国青年作家大都追随欧洲潮流,然而“这一潮流和根深蒂固的中国的感性和理性水乳交融”,便“产生出奇特、复杂、与古典作品迥异的作品”*张英伦. 同上,第268页。。

在20世纪初中国新旧碰撞、中西融合的现代转型过程中,鲁迅的思想和创作是一个开拓性的存在,这是构成法国早期鲁迅形象的重要方面,与20世纪20年代作家在本国所形成的映像表述十分吻合,即“鲁迅是中国精神文化从中世纪跨进现代的转型时期的开拓者,是中国新文学的第一位作家”*张梦阳. 《中国鲁迅学通史》. 广州:广东教育出版社,2005年,第64页。。

3. 介入社会与政治的独异思想者

任何文学变革创新的时代都见证了文艺思潮的激荡碰撞,20世纪初叶中国新文学的诞生与成长也不例外。对此,文宝峰毫不讳言,对外评介中国现代文学是一项具有挑战性的工作,因为这个时期“文学团体涌现,流派纷呈,复杂变幻,很难清晰地把握文学发展的脉络”。即便如此,早期译介者敏锐地意识到现代转型时期“文学与公共领域的隐秘结合”,将文学与意识形态的交织互动作为现代文学研究批评的一个有效切入点。在既定社会秩序遭到反叛的背景下,积极“寻求建立新的社会秩序”是新文学各种文学运动共鸣的基点。文宝峰认为“时代政治在三十年里不断发生惊人的转变,文学活动几乎总是与政治发生联系”*Henri Van Boven. Op. cit., p. 2.。明兴礼也看到在百家争鸣的中国现代文坛上政治事件对于文学的巨大影响,提出“介入文学”是庞杂文学思潮中唯一的主线。因此,解读鲁迅与政治的关系成为早期法国鲁迅评介的一个重要维度。

1920年代后期开始,随着政治格局的复杂化,新文化结构体内部发生裂变,中国现代文学主流出现了历史性的重大转折。布里耶尔在《中国当代文学的主导倾向》一文中剖析了马克思主义哲学如何推动了左翼文学的崛起,并影响了五四后期中国文坛的面貌。在文学思潮空前政治化的状态下,国内对于鲁迅的认识和评论大多带有明显的主观政治立场。1933年,《北京政闻报》译载现代文艺理论家钱杏邨著《现代中国文学作家》中关于鲁迅的评论,宣称阿Q已死,鲁迅的作品失去现实意义,作者已然落后于无产阶级革命的时代。文宝峰对此严厉批评道:“该文从狭隘的视域出发,以攻击的笔调,歪曲了鲁迅的真实形象。*Ibid., p. 3.”他呼吁在对外评介中国现代文学时,应该慎重对待含有政治偏见的、暧昧的或偏激的批评研究。可见,在对外译介中,在华传教士期望跳出政治成见,以旁观者的视角阐释鲁迅的革命观及其在处理文学与政治关系时的演变与抉择。

30年代不同文学意识形态对立的状态下,鲁迅是一个独异的存在。明兴礼将他定义为介于激进的青年马克思主义理论派和新月派自由主义知识分子之间的批判社会作家。鲁迅与后者有着根本的分歧,他反对为艺术而艺术,鼓励艺术家投身社会漩涡的中心。对于前者,鲁迅同样予以毫不留情的批评。布里耶尔认为,在鲁迅看来,创造社作家“夸张的马克思浪漫主义言论”和“为未来的理想社会欢呼的宣言”与新月派一样都是逃避现实,这种鼓吹乌托邦的贫乏文字“显得可笑”*Octave Brière. Op. cit., p. 67.。善秉仁从革命观阐述了鲁迅与创造社的分歧。创造社主张“把整个文艺压扁成为革命的宣传工具”,而鲁迅则写作杂文,“以雄辩和讥嘲为武器”,寻求“解放民众、摆脱传统的政体”。他认为,“鲁迅所主张的,毋宁是一种社会领导阶层间,个体的建设的革命,而不是一种完全由无产阶级发动、收获的革命”*Joseph Schyns (ed). Op. cit., p. 25.。但是,鲁迅对于共产主义抱有同情之理解,后期承认文学的阶级特征,接近马克思主义。文宝峰从鲁迅身上看到“孟什维克共产党人的影子”,但他始终认为鲁迅是一个人道主义的“理想家”(idéologue),而非“社会主义者”(agitateur-démagogue)*Henri Van Boven. Op. cit., p. 130. 这两个词系由文宝峰翻译。,与共产党同路不同道。坚持独异的“道”是鲁迅作为思想者的特质。布里耶尔认为鲁迅始终在与“文学的军国主义作斗争”*Octave Brière. Op. cit., p. 72.,一生都在守卫着文学的独立性。在他看来,鲁迅介入社会和政治只有一种方式,那就是独立抗争。鲁迅的革命意识具有尼采式超人气质,他“不宽恕、不遗忘,拒绝背负基督道德的十字架”,试图把一个温顺的民族变成一个抗争的民族。“文学就是战斗”,布里耶尔最后写道,“这句话是鲁迅作品的最好定义”*Ibid., p. 75.。

三、结语

1949年以前鲁迅在法国的形象建构得益于旅法学人和在华传教士对其作品的翻译和评介。虽然“译”与“介”同时发生,却并未同步发展。文宝峰等传教士的新文学评介涉及了鲁迅的小说、散文、杂文等重要创作,而这个时期翻译活动仍限于早期的短篇小说,分量极重的杂文作品则无一篇译出。翻译文本选择明显的倾向性使得鲁迅讽刺小说家的形象更加深刻。比较而言,由于思想性和批判精神更加突出的杂文翻译滞后,加之法国读者缺乏中国文学史的语境关照,鲁迅作为现代启蒙先驱和“精神界战士”的形象主要由评介活动间接塑造,缺乏切实的文本支撑。直至20世纪70年代,随着法国鲁迅杂文翻译陆续进行,鲁迅形象才得以具体和丰富,这反映出作家形象建构的历史性和发展性。

早期译介者与研究对象时间距离过近,对鲁迅形象的构建似乎失之仓促,然而,也正是由于置身在文学思潮的嬗代与演进之中,敬隐渔、文宝峰等鲁迅作品域外译介者的述评显得格外恳切真诚:“鲁迅严厉的文笔深处隐藏着对民众——他的人民——深沉的同情。鲁迅不是流行作家,可是他的作品将会长存。鲁迅很有可能马上成为中国的高尔基,成为新的中国政府树立的官方偶像。在新的政府,他将失去批评的自由。*Jean Monsterleet. Op. cit., p. 72.”这是20世纪上半叶最后一位法国鲁迅译介者明兴礼对鲁迅做出的盖棺定论式的评价,预示了1949年之后鲁迅在特殊的时代环境下被政治化的命运。20世纪下半叶,受“毛主义”影响的法国本土汉学家和知识分子开始大规模的译介、阅读鲁迅,法国鲁迅形象因此发生了巨大的转折。旅法学人和传教士通过译介构建的批判社会的文学先驱形象很快被革命话语和政治符号取代。1980年后,法国鲁迅研究界才逐渐消解政治化,回归早期鲁迅研究传统,并以此为基础建构起更加多元的鲁迅形象。