西藏纳木错景区旅游承载力研究*

2018-07-14李林扎西央宗边多顿玉多吉强巴欧珠曾林

李林 扎西央宗 **边多 顿玉多吉 强巴欧珠曾林

(1.西藏高原大气环境科学研究所;2.西藏自治区高原大气环境研究重点实验室,西藏 拉萨 850000;3.西藏林芝市气象局,西藏 林芝 860000)

随着西藏社会经济的发展,同时西藏自治区政府将旅游文化产业作为西藏经济发展的特色产业大力建设,加大对旅游文化产业的投入和开发力度,随着青藏铁路的建设,西藏已经成为全球最热门的旅游目的地。特殊的地理环境和独特的民族文化,吸引了大批国内外游客,来藏旅游的游客逐年增加,西藏旅游文化产业发展迅速。

虽然旅游产业相对来说是污染少、对生态环境破坏相对较少的绿色产业,但任何无节制盲目的开发旅游,还是会对生态环境造成一定的破坏。特别是对纳木错流域这一生态环境相对脆弱的地区,一旦破坏,很难恢复。湖泊生态系统具有生产、生态服务和社会功能,在青藏高原生态服务功能最为突出,良好的生态环境也是发展旅游产业的基础和保障。发展旅游和保护生态环境应同时发展,找到一条发展旅游产业,提高当地经济发展水平和保护生态环境同时发展的可持续之路。在这个前提下,提出生态旅游的概念,即在保护生态环境的同时,发展旅游产业,二者相辅相成,共同发展。保护生态环境是基础和前提,发展旅游产业是目的。以生态环境作为评价旅游承载力的重要指标,提出生态旅游承载力的概念。

全球旅游业的大力发展,以及逐渐认识到旅游活动对生态环境的影响,生态旅游承载力的研究已经成为学术界广泛关注的研究方向之一。国内外有关生态旅游承载力的研究,以旅游环境容量、旅游环境承载力、生态旅游环境承载力(容量)的研究为主,而对于生态旅游承载力无论是在概念、理论还是研究方法及实践等方面,均不太成熟。

由于经济的发展、交通的便利,旅游呈现出大众化的发展趋势,旅游目的地的游客越来越多,造成部分景区拥挤、旅游生态环境破坏,同时游客对景区的满意度日益下降等问题。基于这个原因,1963 年 Lapage[1]首次提出的旅游容量的概念,但并未进一步做深入的研究。世界旅游组织在1978-1979年度的工作计划报告中正式提出旅游环境容量概念。之后,世界旅游组织在1980-1981年探讨了“旅游地饱和”的问题,1982-1983年世界旅游组织又开展了“度假饱和及超过承载容量的风险”研究。对于旅游容量的概念,杰弗里·沃尔和辛西娅·赖特[2],爱德华·英斯基普[3],克里斯·瑞安[4]等对旅游容量概念的提出了不同的理解。赖利[5]认为旅游容量不能单单理解为旅游目的地能容纳的最大游客量,而应该从两个方面加以深入理解:①旅游容量更多的从目的地的居民考虑,也就是说在他们没有感到旅游的不良影响以前的容量;②旅游容量是导致旅游流衰退之前的旅游水平。指出旅游容量包括自然环境容量,经济容量和社会容量。在国内,赵红红[6]首次提出了旅游容量问题、汪嘉熙[7]、陆林[8],等在旅游容量方面做了许多研究。国内第一个对旅游容量进行系统研究的是楚义芳[9],楚义芳在旅游容量的概念体系、旅游容量量测及其实用研究方向作了较为系统的研究,根据楚义芳的理解,旅游环境容量的基本容量包含5类:旅游心理容量、旅游资源容量、旅游生态容量、旅游经济发展容量、旅游地地域社会容量。这5类基本容量各有相对应的指标及量测方法,自从20世纪90年代以来,楚义芳的研究成果成为国内有关旅游容量的很多扩展研究、创新研究、应用研究的基础。刘玲[10]出版了国内第一部关于旅游环境承载力的专著。崔凤军[11]则将旅游环境容量称为旅游环境承载力,认为其是指在某一旅游地环境的现存状态和结构组合不发生对当代人及未来人有害变化的前提下,在一定时期内旅游地所能承受的旅游者人数,其由环境生态承纳量、资源空间承载量、心理承载量、经济承载量四项组成,具有客观性与可量性、变易性、可控性、存在最适值和最大值等特征,同时又是持续发展旅游的重要判据之一。崔凤军[12]认为,旅游环境承载力(TEBC)是一种稀缺性非物质资源,具有时空分异特征,同时因旅游形式的不同而发生变化,并且可以把旅游环境容量视为TEBC的一个等同于资源空间承载量的分量指标;它同旅游环境容量的最大区别在于其承载的是旅游活动强度,包括游人密度、旅游用地强度和旅游收益强度三个分项,而不仅仅是游人量。李健[13]综述生态旅游环境承载力概念和理论发展过程,指出了生态旅游环境承载力具有的客观性、区域性和时间性、动态性和可调控性、有限性和复杂性等主要特征。

国内在对旅游区旅游承载力个案分析研究较多。崔凤军[14]1998年从影响旅游承载力的社会文化环境、社会心理环境和生态经济环境诸因子分析入手,构建了旅游承载力指数(Tourism Bearing Capacity Index,TBCI)及运算模式,通过对泰山主景区的旅游环境承载力作出了系统测算,揭示了其时空分异规律,剖析了旅游环境承载力资源的利用强度,提出了旅游调控策略。董成森[15]以旅游环境承载力理论为基础,构建了森林型风景区的旅游环境承载力指标体系及计算模型。在实地调查的基础上,以武陵源风景区为例,对其资源空间承载力、生态环境承载力、经济环境承载力、居民心理承载力和旅游者心理承载力进行了定量计算与分析。刘亚萍[16]对广西巴马盘阳河做了实例研究,通过建立风景区的旅游环境承载力指标体系及计算模型,分析了限制旅游承载力的限制因子,并对合理开发巴马盘阳河景区提出合理化建议。

1 生态旅游承载力的指标体系构建

1.1 选择指标体系的原则

指标是反映系统总体现象的特定概念和具体数值的综合,是从数量上反应系统的属性和特征。指标是从系统不同的方面反映系统或事物的特性,将难以考核和量化的事物规范考核和量化的标准,从而达到对研究的事物作出有效评价。为了能够很好地反映事物的真实情况,选取的指标必须准确、全面和客观。指标选取原则应结合考虑旅游承载力研究现状和研究需要,为实现研究目标服务,还要考虑指标体系科学性、简洁性、数据的可获取性等方面。

1.2 指标体系选择

旅游环境承载力指标体系共包括三级指标,自然环境承载力、经济环境承载力、社会环境承载力等三个方面,自然环境承载力包括自然资源和生态环境两方面。经济环境承载力包括经济基础、基础设施两方面。社会环境承载力包括管理方式和社会发展两方面。

1.2.1 自然环境承载力。自然环境承载力包括自然资源和生态环境两部分。自然资源是生态旅游的物质基础,只有较为丰富、独特的自然资源,才有开展生态旅游的基础条件。而生态环境是制约生态旅游的一个限制指标,反映的是生态旅游中自然资源开发是否合理,生态系统是否受到破坏,是否良性发展等。

自然资源承载力是指可供游览区域内自然资源的总体水平。选取了植被覆盖度、土地资源面积、水体面积占土地面积比例、旅游气候舒适期、景观美感度等四项指标。

植被覆盖度是指植被(包括叶、茎、枝)在地面的垂直投影面积占统计区总面积的百分比。用MODIS生成的归一化植被指数(NDVI)表示。其中NDVI<0.16 为低覆盖度,0.16≥NDVI≤0.56为中覆盖度,NDVI>0.56为高覆盖度。

人均土地资源面积为人均占有整个区域土地资源的总面积。采用统计资料获得。

水体面积占土地面积比例是指游览区水体占总土地面积的比例。

旅游气候舒适期是指一年中气候条件较为舒适,适宜开展户外旅游活动的天数。由于纳木错景区地处高原,这一指标尤为重要,由于地势高亢,缺氧容易造成游客感觉较不舒适。同时冬季寒冷的气候,也使游客望而却步。雨雪天气也影响道路交通不畅。通过气象站点观测资料获取。

景观美感度是指景区风景是否具有较高的美感和独特性,主要体现在旅游者感官上是否愉悦,景观是否具有强烈的震撼力和冲击力。通过评分获取。

生态环境承载力是指在一定时间内,能够逐渐恢复和改善人类旅游活动对生态造成破坏,所能承载的环境破坏力。主要选取大气综合污染指数和水体水质达标率两个指标。

大气综合污染指数是指旅游区大气污染的程度,可用旅游区空气质量标准反映。可采用空气质量良好天数占全年的比例量化该指标。

水体水质达标率是指景区水体水质是否符合国家达标的标准。根据我国地表水环境质量标准(GHZB1-1999)设定。

1.2.2 经济环境承载力。经济环境承载力是指旅游地域单元在旅游发展的某一时段,经济基础对旅游及相关活动的承载能力。主要是基础实施等能力是否能满足旅游活动。包括交通运载能力、住宿接待能力、餐饮服务能力、污水处理能力、垃圾处理能力等五项指标。

交通运载能力是指景区道路交通状况以及可供旅游者使用的交通工具的种类和数量。该数据实地调查获得。

住宿接待能力是反映景区接待游客住宿的能力的指标。主要包括景区宾馆的数量、宾馆设施优劣,床位的多少等。以人均占有床位为量化标准。该数据实地调查获得。

餐饮服务能力是反映景区接待游客饮食能力的指标。主要包括景区饭店、餐馆的数量、饮食卫生质量、服务人员数量等数据。以人均占有就餐面积为量化标准。该数据实地调查获得。

污水处理能力是反映旅游区对游客产生的污水处理能力的指标。用实际处理的污水占污水总量的百分比来表示。该数据实地调查获得。

垃圾处理能力是反映旅游区对游客产生的固体废弃物处理能力的指标。用实际处理的固体垃圾占固体垃圾总量的百分比来表示。该数据实地调查获得。

1.2.3 社会环境承载力。社会环境承载力是旅游景区在一段时间内,由于景区原住民与游客之间的政治、文化、宗教信仰、传统习俗、生活习惯等的差异和不同,原住民对旅游活动和游客所能承受的范围。包括社会心理承载力和人文环境承载力两方面。

管理者与游客比是指参与景区管理的人员与游客人数的比值,其应该保持在一个合理的水平,其值太大,说明管理水平落后,值太小,管理不到位。该数据实地调查获得。

社会心理承载力是指旅游景点民族成分、宗教信仰、生活习惯、传统习俗决定的当地居民可以接受的游客数量。采用游居指数一个指标表示。游居指数是指游客数量与当地居民数量之比。可以用统计数据获得。

人文环境承载力是指由于自然环境和宗教信仰、传统习俗、生活习惯的不同,产生文化的多样性,文化的多样性对旅游活动和游客产生的吸引力。人文环境承载力有文化多样性代表。

1.3 指标等级和评分标准

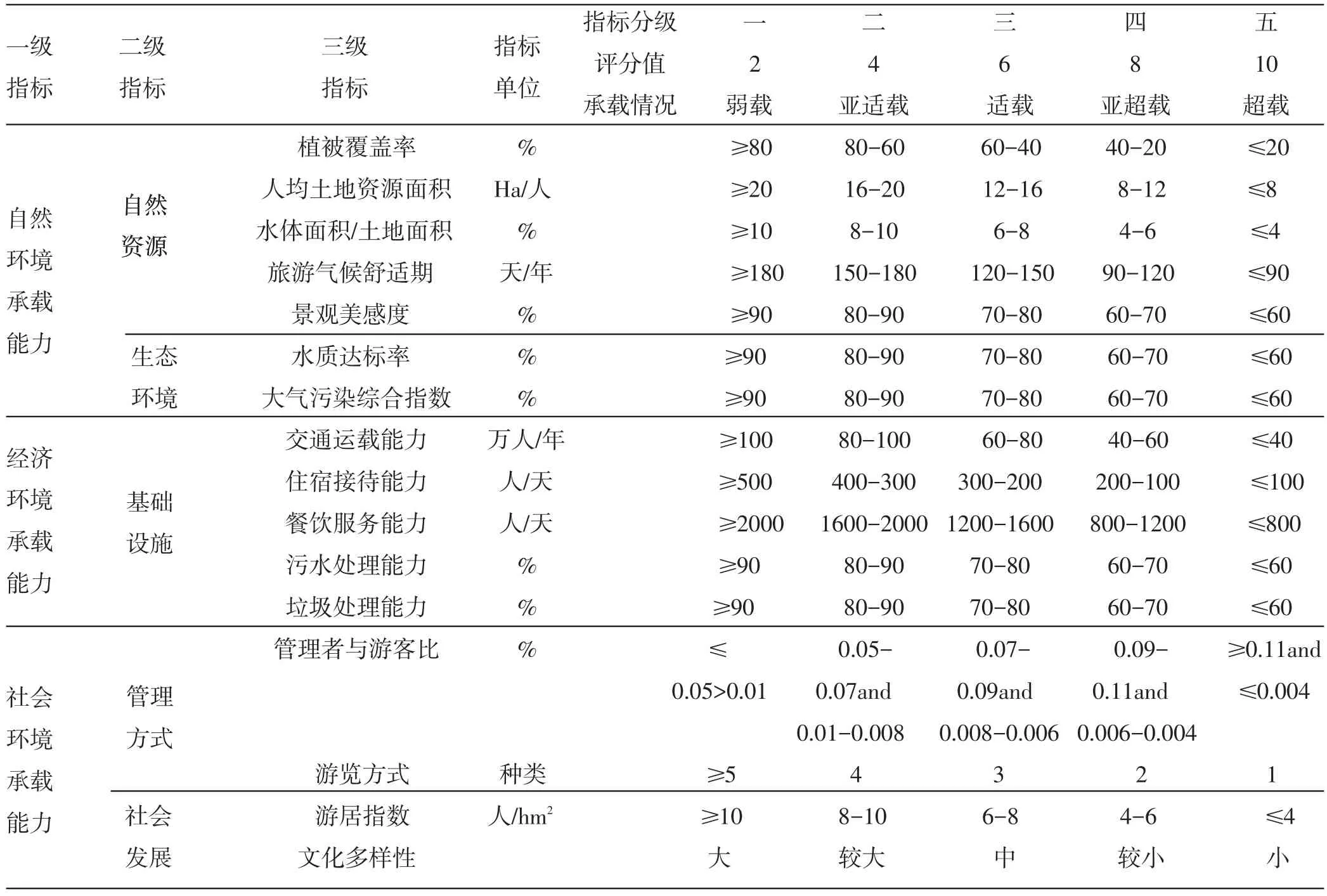

为了便于进行科学评价,对所建立的指标体系应该做一个标准化处理。在充分参考了国内外研究成果的基础上,依据国家对旅游区环境保护规划、旅游发展总体规划(2005-2020年)等相关文件,并参考生态环境状况评价技术规范(HJ/T192-2006)以及生态县、市评价标准,大部分指标把生态县、市评价标准中的建议值作为弱载的标准值,最低值作为超载的标准值。少部分指标针对西藏特点适当加以改变,例如人均土地资源面积适当扩大,土地资源利用效率适当减小。将旅游承载力指标体系分为五个等级,分别为弱载、亚适载、适载、亚超载、超载等,分别赋值2、4、6、8、10。从中筛选出16个指标,建立指标体系(见表1)。

表1 旅游环境承载力指标体系和分级标准

1.4 指标权重及确定方法

在承载力评价中,确定各项评价因子(指标)的权重(权系数)始终是承载力评价的重点环节,也是较难解决的问题。

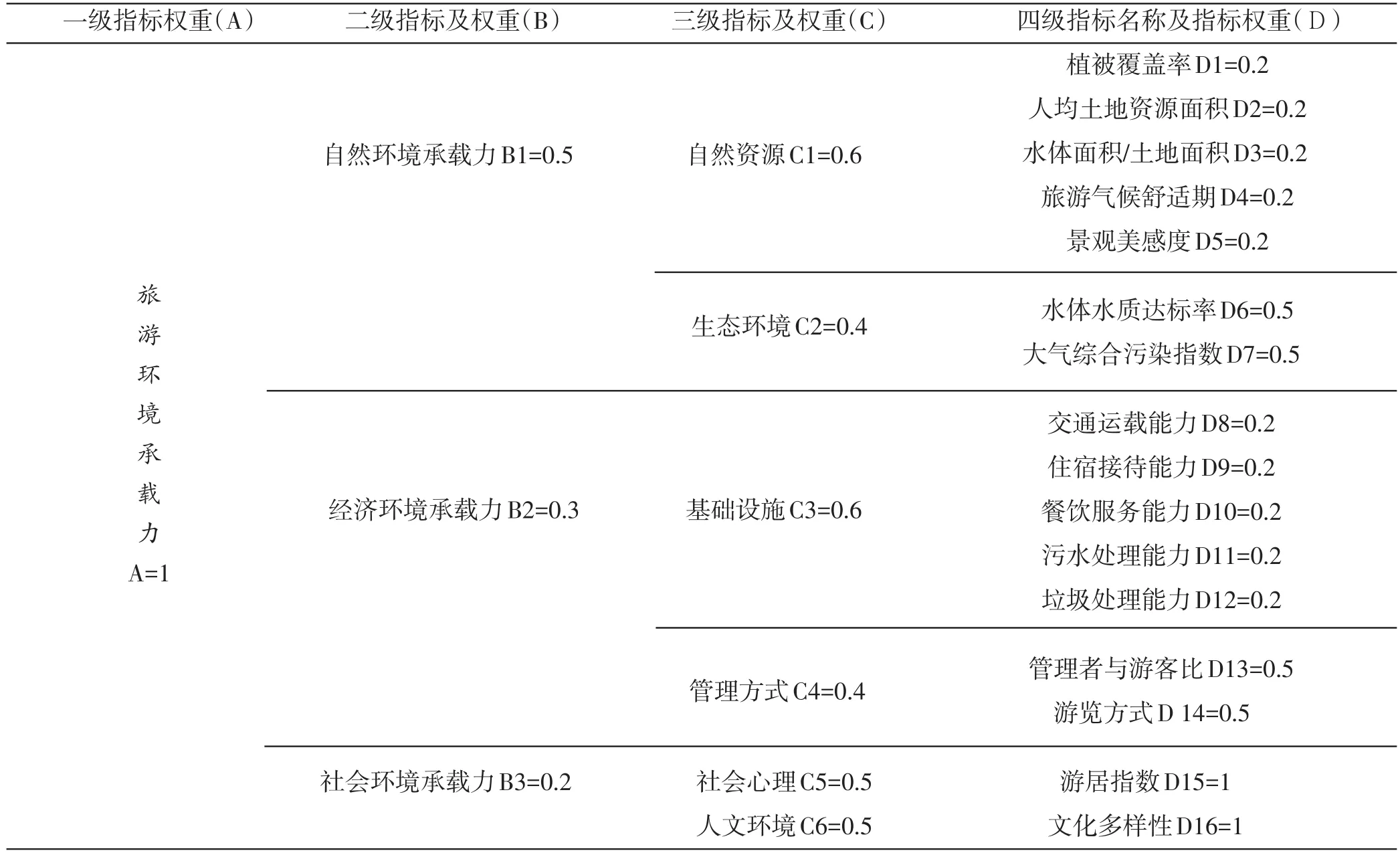

确定权重分配的方法采用指标层次的概念把指标划分为一级至四级(如表2)。其中二级和三级指标通过对专家进行书面调查,在此基础上确定权重值。

1.5 评价方法与模型

承载力评价模型要实现对旅游承载力评价的定量化表达,主要针对于某一时刻的综合状况开展分析。经过标准化处理和采用有序数值阵列管理的承载力评价各个指标数据自身均是一组反映区域环境某一方面状况的有序数据,通过对这些属性值采用多级加权求和模型的方法来实现环境质量的定量化评价,其结果就是代表研究区特点的承载力评价综合指数。

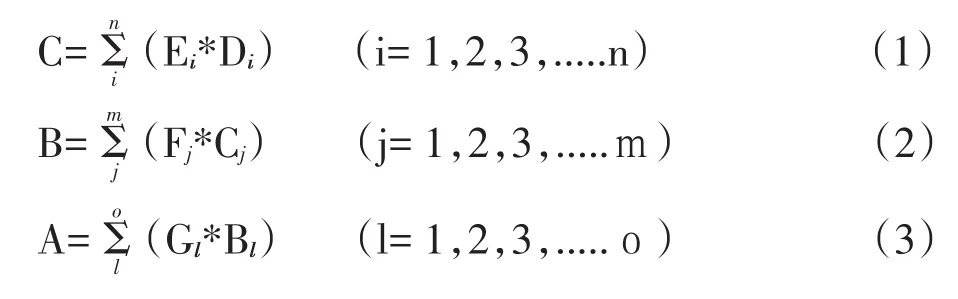

在确定了各个指标的权重系数的基础上,通过将各个指标标准化赋值,就可以采用多级加权求和模型,计算承载力评价综合指数。模型公式如下:

式中,C为三级指标指数,B为二级指标指数,A为旅游承载力指数,Di为第i个指标要素经过标准化处理后的定量表达值,Ei为反映该要素重要性的权系数,Fj为三级指标权系数,Gl为二级指标权系数。通过多层运算,可以得到每层指标的承载力指数。

表2 旅游环境承载力指标权重

2 西藏纳木错景区旅游承载力分析

2.1 西藏纳木错景区概况

纳木错景区位于西藏自治区的中部,在30°30′N至30°35′N和90°16′E至91°03′E之间。区划上属于西藏拉萨市当雄县、那曲地区班戈县共有。纳木错景区是西藏著名的风景区,高原湖泊、高山、冰川、岛屿和高寒草原等自然景观以及寺庙、帐房、风马旗等人文景观,具有高度美感和观赏价值。纳木错地处被称作“世界屋脊”的青藏高原上,属于中国五大湖区的“青藏高原湖区”。纳木错是世界上最高的大湖,中国第三大咸水湖,西藏第二大湖,2013年湖泊面积为1963.88km2。流域总面积为10680.4km2。湖面海拔4718m。湖的形状近似长方形,东西长70km,南北宽30km。湖水最大深度33m,蓄水量7.68*1010m3。纳木错南面是终年积雪的念青唐古拉山,主峰念青唐古拉峰海拔7111m,山地冰川发育。而湖的西北侧及北侧为低山丘陵。南部念青唐古拉山和北侧、西侧的高原丘陵,形成一个封闭的流域系统。草原绕湖四周,水草丰美。湖水为咸水湖,湖水清澈,与四周雪山草原相映,风光壮美。

纳木错流域处于亚寒带季风半干旱气候区,地处藏北高原草原区的东南边缘地带,对区域气候变化较为敏感,流域内雨、旱季分明,每年的6-10月是流域的季风期,受西南季风带来的印度洋暖湿气流的影响,气候温暖湿润;11月至翌年5月属于旱季,主要受西风环流的控制,寒冷而干燥。该流域全年平均气温为0℃,相对湿度52.4%,夏季日最高气温约为12℃,平均相对湿度大约为67%,冬季日最低气温低于-20℃,平均相对湿度大约为45%,年平均风速为4m/s,大风日数为53d,全年盛行东南风与西风。

2.2 评价指标值采集与分析

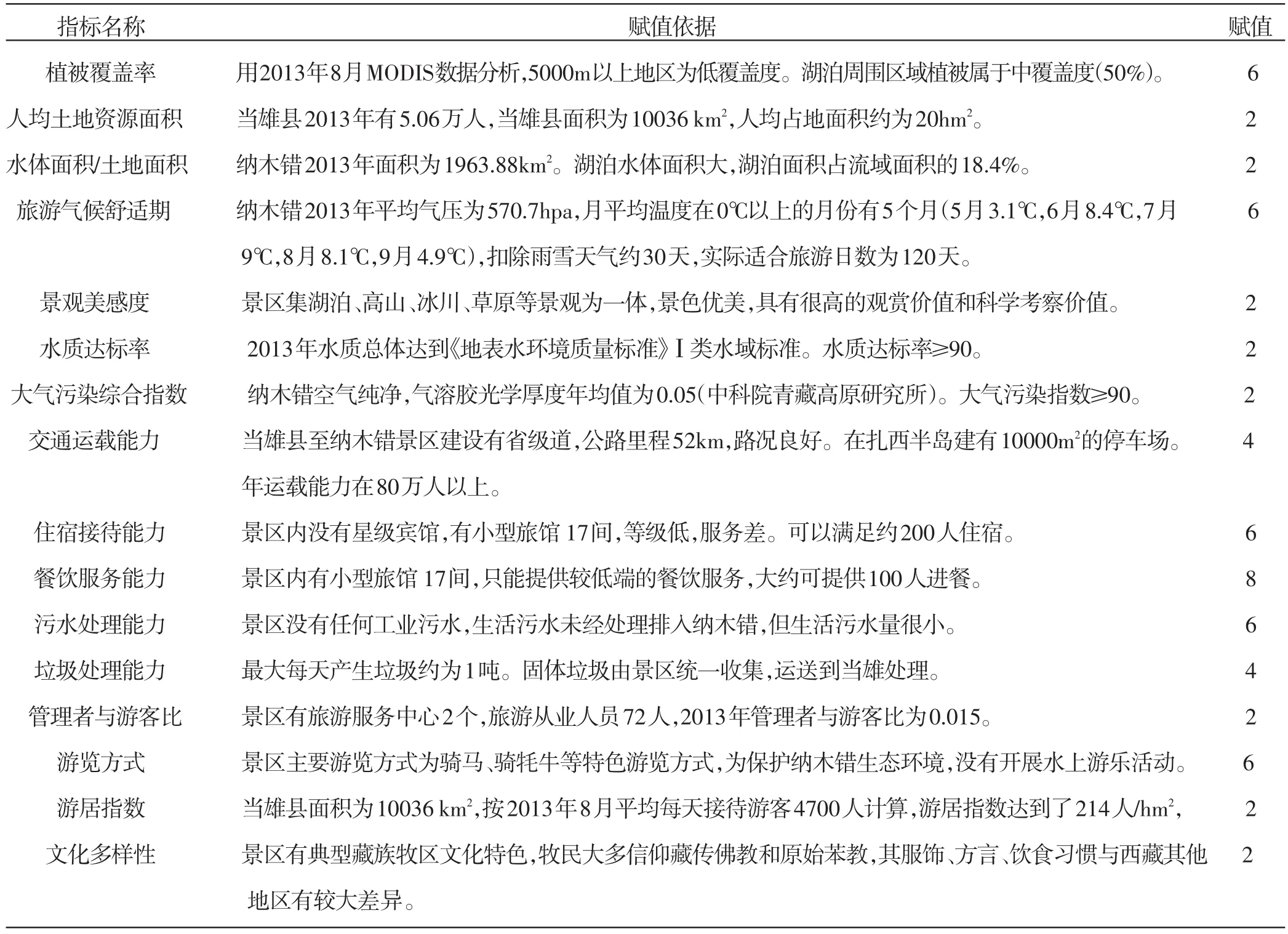

通过实地调查和各类观测数据以及统计年鉴等数据分析16个三级指标,将其做标准化处理赋值(见表3)。

2.3 纳木错承载力综合评价

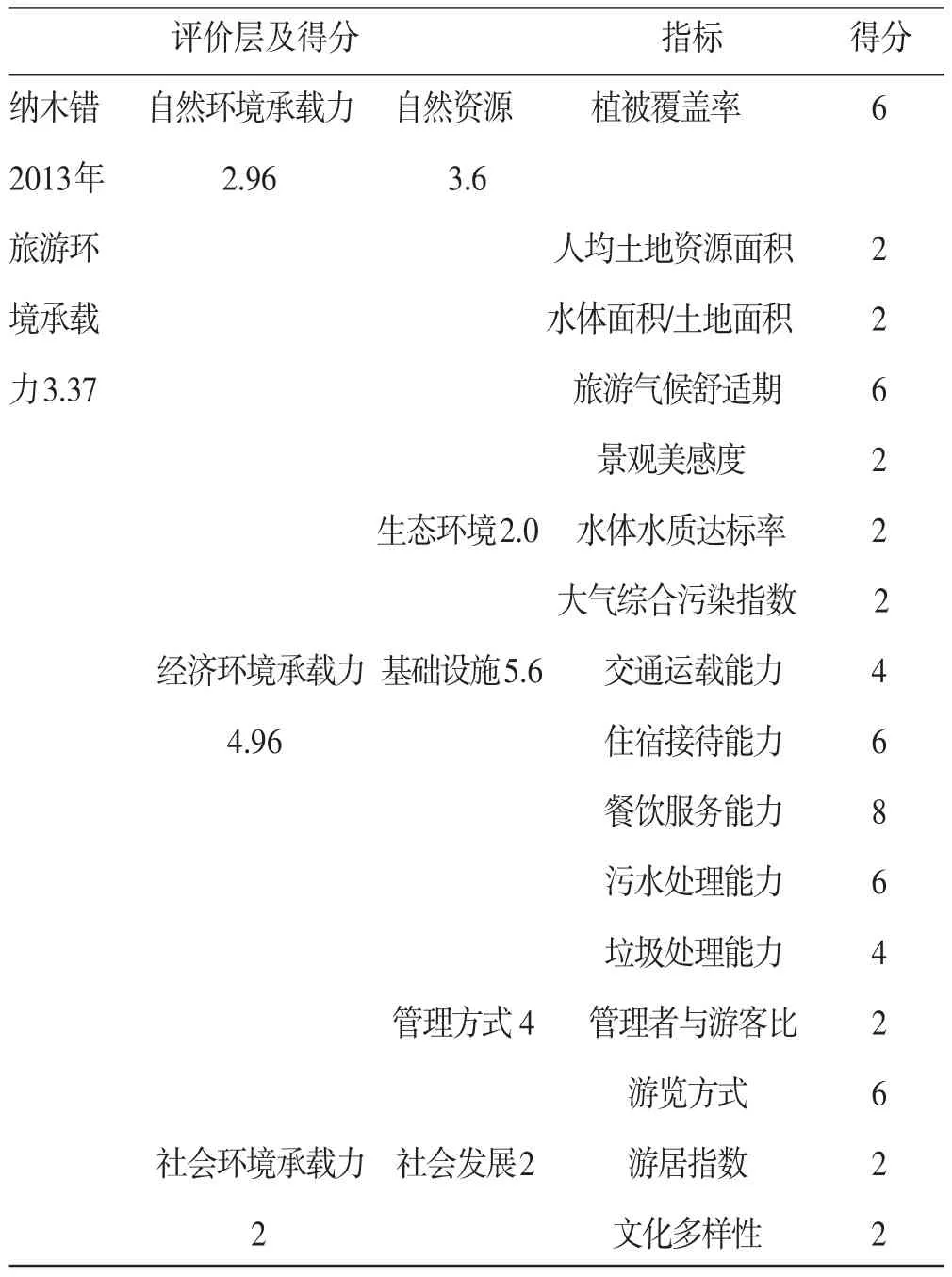

根据公式(1-3)对2013年各项指标数据进行计算,得出纳木错承载力综合评价值(见表4)。

2013年纳木错旅游环境承载力评分值为3.37,亚适载。说明旅游发展潜力很大,在旅游发展的同时,生态环境资源的得到很好地利用和保护,旅游产业还有很大的发展空间。

表3 评价指标的采集依据和赋值

其中自然环境承载力评分值2.96,亚适载。在7个因子中,影响和限制自然环境承载力的因子是植被覆盖率和旅游气候舒适期,均赋值为6。纳木错景区海拔高度为4700m,地势高亢,气候恶劣,含氧量只有海平面一半左右。同时,景区位于青藏高原腹地,纳木错周围植被类型主要是高寒草甸、高寒沼泽化草甸和高寒草原,在扎西半岛,也就是旅游活动集中的地点,植被类型主要是高寒草原,植被较稀疏,抗践踏能力差,极易遭到破坏。这两个因子限制了纳木错旅游的深度开发。

经济环境承载力评分值4.96,适载。基础设施评分值为5.6,其中餐饮服务能力赋值8,住宿接待能力、污水处理能力,赋值为6。说明现阶段纳木错景区的旅游服务水平很低,不能提供高质量的餐饮和住宿服务。经济环境承载力评分不高的主要原因还是当地社会经济发展水平不高,基础设施落后,这与海拔高、严寒缺氧、地理环境恶劣等因素有直接关系。

社会环境承载力评分值2,弱载。纳木错景区游居指数很低,为弱载。来纳木错景区旅游的游客还未影响到当地居民生产生活,当地居民在心理上未产生抵触情绪。同时文化的差异性也对游客产生相当的吸引力。

3 结论和讨论

针对青藏高原较有代表性的湖泊景观,从生态旅游环境承载力入手,建立一套评价指标体系和评价模型,对纳木错景区生态旅游环境承载力进行评价。在对数据可获取性、科学性、简洁性的考量下,主要针对西藏生态环境特点,筛选了16个评价因子,采用层次分析法建立了一套适合青藏高原评价指标体系和权重系数。建立加权评价模型,通过加权评价模型的运算,得到承载力综合评价值以及各个层面的评价值。并通过承载力分级划分为弱载(≤2)、亚适载(2.1-4)、适载(4.1-6)、亚超载(6.1-8)、超载(≥8.1)等五个等级。

表4 2013年纳木错旅游环境承载力综合评价

2013年纳木错旅游环境承载力亚适载。在自然环境承载力、经济环境承载力、社会环境承载力三个方面,自然环境承载力和社会环境承载力为弱载和亚适载。纳木错景区在景观美感度等方面具有极大的竞争优势,同时旅游活动还处在走马观花的阶段,没有开发适合的旅游项目,具有很大开发的潜力。

影响纳木错旅游环境承载力主要方面是经济环境承载力,其评分值4.96,适载。其中影响和制约纳木错旅游环境承载力为基础设施建设落后,以餐饮服务能力、住宿接待能力以及污水处理能力等三个因子评分最差,分别为8、6和6。现阶段纳木错景区虽然能够满足基本的服务要求,但是不能提供高质量的餐饮和住宿服务,旅游服务水平很低。主要原因还是当地社会经济发展水平不高、基础设施落后以及海拔高、严寒缺氧、地理环境恶劣等因素。