基于流线的聚驱双高油田调整策略研究

2018-07-13张志军

张志军,魏 俊,尹 鹏,罗 珊,吴 婷,徐 良,徐 浩

(中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司,天津 300452)

聚驱开发油田转后续水驱时,多呈现“双高油田”(高含水率和高采出程度)的生产特征,产量递减快,控水挖潜难度大。某陆地油田于2007年实施注聚开发,2013年转后续水驱,截至2014年7月,综合含水率96.3%,采出程度42.6%,总体表现为“双高”特征。对于转入后续水驱阶段的生产井,目前常规的方法是根据生产井动态进行分类调整,而众多原因可能导致产量下降,若不能找出其根本原因,则难以给出针对性的调整建议。本文从流线角度出发,分析了生产井产量变化的原因,并根据流线变化规律将生产井分为3类,有针对性地提出了各自的调整策略。

1 聚驱后流线分布规律

1.1 流线的表征

流线的形成是通过计算速度变化进行追踪的,有方向有大小,属于矢量。将速度与要展示的标量相结合,即可得到该标量在流线上的变化[1-6]。流场强度矢量表征:

(1)

图1均质及非均质条件下流线分布特征

由图1可知,对于均质油藏,流线从注入井均匀地向四周发散,驱替均衡性好,波及范围广;而对于非均质油藏,流线沿着高渗通道分布,而对其他方向波及较少,驱替均衡性较差。因此,根据流线的方向及流线密度,即可判断驱替的均衡性和方向性。基于流线在不同阶段的分布特征,有针对性地提出调整措施,从而指导油田措施调整策略。

1.2 流线分布规律

大量矿场聚驱油田测试显示,聚合物驱后剩余油分布十分零散,对应生产井产量也有明显变化。其中聚驱后流线分布多呈3种形式,即流线紧缩、流线微缩和流线稳定。根据聚驱及后续水驱阶段流线分布特征将目标油田生产井分为3种类型。

第一类为流线紧缩型生产井。该类生产井转后续水驱时,注入井发出的流线包络面积减小;沿着某一方向发出的流线集中,而其他方向流线密度减小甚至为零,如图2所示。对应生产井特征为产油急剧下降,含水迅速上升。

图2流线紧缩型生产井聚驱/后续水驱流线分布特征

第二类为流线稳定型生产井。该类生产井转后续水驱时,注入井发出的流线基本稳定;从各方向汇集的流线大体相当,不存在明显的窜流,如图3所示。对应生产井表现特征为产油及含水基本保持稳定。

图3流线稳定型生产井聚驱/后续水驱流线分布特征

第三类为流线微缩型生产井。该类生产井转后续水驱时,流线微缩,流线所包络的面积有所减小,无窜流发生,如图4所示。对应生产井特征为含水缓慢上升,产油缓慢下降。

图4流线微缩型生产井聚驱/后续水驱流线分布特征

分析3种流线类型与生产井产量变化可知:流线紧缩型由于驱替液波及范围锐减,驱替均衡性变差,窜流严重,导致生产井产量快速递减;流线微缩型由于驱替波及范围缩减程度较小,且无明显窜流发生,因此生产井产量有所下降,但下降缓慢;流线稳定型则后续水驱前后流线驱替方向及均衡性基本无差,因此对应生产井产量基本保持稳定。因此,后续水驱阶段的稳油控水调整策略主要是针对流线紧缩性和微缩型生产井。

2 聚驱后稳油控水技术探讨

2.1 流线微缩型

流线微缩型生产井多分布于井网完善程度低,窜流相对较弱的区域。因此可以通过井网调整,扩大油藏波及区域,从而减缓产量并控制含水上升速度。以B井组为例来说明井网完善前后效果。目前由于A1和A2井仅受B1方向供液,导致生产井供液不足,生产井产量偏低,而B2为暂关的水井,因此可以通过复开注入井来增加A1及A2井的供液,从而扩大储层动用范围,提高生产井产量。调整前后生产井产量及含水变化如图5、图6所示。

图5井网完善前后井位分布

图6井网完善前后单井产油量及含水率

2.2 流线紧缩型

流线紧缩型生产井井网完善程度较高,但油水井间存在一定的窜流方向,导致产量急剧下降,含水急剧上升。因此在后续水驱阶段,可以通过调整窜流井间的注入量和周期注水等技术来降低窜流的影响。

2.2.1改变液流方向

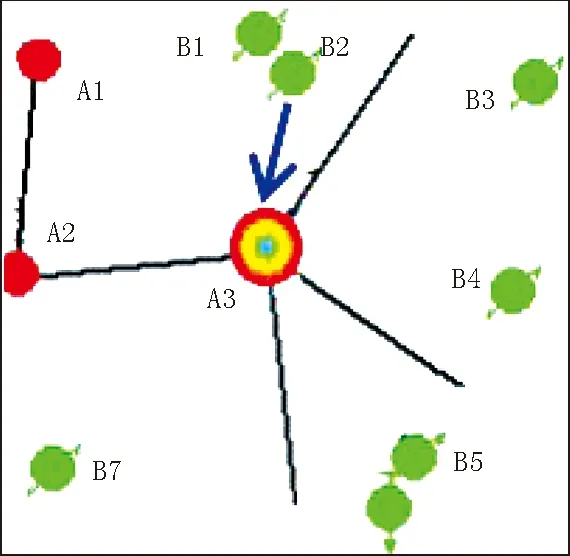

改变液流方向原理为:改变注入水在油层中稳定注水时形成的固定水流方向,把高含油饱和度区域中的原油驱出,或在微观上改变渗流方向引起水相渗透率变化来提高可动油饱和度,最终达到改善水驱油效果的目的,如图7所示。

图7改变液流方向效果示意

以A3井为例,A3井受B2井影响较大,因此通过降低B2井注入量,提高周围其他井注入量,减少注入水对窜流区的冲刷,增大对非窜流区域的波及,使得生产井含水得到控制,从而提高了产量。油水井位置及调整前后产量变化如图8、图9所示。

进一步研究B2井降注幅度表明:注入量降幅30%时产油量达到最大。这是因为降幅小于30%时,随着窜流井注水量的降低,非窜流井对非窜流区域的波及范围增大,生产井含水上升速度较慢;而降幅大于30%时,非窜流井注入量过大,造成新的窜流发生,含水上升速度加快,产油量降低(见图9)。

2.2.2周期注水

周期注水[7-11]较连续注水在平面上能动用更多剩余油,主要原因是在不同井之间生产制度变化不同,造成压力场的急剧变化,从而形成窜流,把常规水驱的滞留区的油推到生产井附近。而生产井制度的改变也可以形成破坏常规水驱压力平衡区的效应,从而将剩余油驱替出来。

周期注水的注水量波动幅度的计算公式如下:

Δ=(q1-q2)/2q

(2)

式中,q1为增注阶段的注水量,m3;q2为减注阶段的注水量,m3;q为正常连续注水时的注水量,m3;Δ表示注水量波动幅度,小数。

设计周期注水半周期为15 d,周期注水量波动为0.3,生产井正常连续生产。对比周期注水与连续注水差异,如图10所示。根据结果可以看出,采用周期注水可以有效降低含水率及含水上升速度,延缓生产井水淹时间,提高生产井产油量,从而更加有效地挖潜剩余油。

图8改变液流方向法井位示意

图9改变液流方向前后生产井产量及含水变化

图10周期注水与连续注水生产井产量及含水变化

考虑到周期注水时机、间注时间及波动幅度均会影响注水效果,因此分别优化3个注入参数。研究结果表明:在后续水驱一年后实施不稳定注水,效果好于注聚结束后马上采取不稳定注水措施。半周期为30 d时采收率最大,波动幅度在0.3~0.6时提高采收率效果十分明显(见图11)。

图11周期注水时机、间注时间及波动幅度对生产井产量影响

对比流线紧缩型生产井调整方式可知,采用周期注水方法可以更大幅度地提高生产井产量和控制含水,因此,优选周期注水方式可以达到流线紧缩型生产井稳油控水的目的。

3 结论

(1)相对于常规方法,流线法能够更加直接地评价驱替的均衡性及方向性,并从本质上解释生产井产量下降的原因,从而更好地指导生产井措施调整。

(2)根据目标油田流线分布特征,将生产井分为流线稳定型、流线微缩型及流线紧缩型3类,并针对流线微缩型及流线紧缩型生产井提出调整策略。

(3)对流线稳定型生产井,可按照目前制度继续生产;对流线微缩型生产井,可通过井网调整来扩大动用区域;对流线紧缩型生产井,可优选周期注水方式来调节窜流影响,从而达到稳油控水的目的。