语句的生成与解读

——试从“植入认知”立论

2018-07-12徐盛桓

徐盛桓

(河南大学 外语学院,河南 开封475001)

一、引言

本文以“植入认知”(grounded/grounding cognition,又译“植根认知”,引用文献时沿用引文原来的文字)立论,提出以“意象”(image)这种模型符号(model symbol)作为语句生成与解读认知操作的核心工具,用以说明语句生成与解读的宏观机制。

这里所说的“意象”只是指心智的意象(mental image),是心理学和认知科学的术语,而不包括其他学科对它的运用。作为心智的意象活动,它是人们习以为常的一种与生俱来的生理-心理现象,活跃于人的大脑神经,是我们都很熟悉的一种自小就无师自通的直觉思维现象。为什么提出这个假说?简单地说,植入认知理论认为,像英语、汉语等自然语言以及人工设计的逻辑式等构成的语言表达式即其命题符号,是人们无法“植入”到大脑里去进行认知计算的,正如电脑使用汉字以及其他文字都不能直接“植入”到电脑里去进行操作一样;不管是使用什么文字系统和什么样的输入方法,这些文字外码输入到机器内部后,都要通过运用一种俗称为“机内码”机制的转换,才能被存储和进行各种处理。现在通用的ASCII(American Standard Code for Information Interchange,美国信息互换标准代码),就是一种机内码,它是为电脑进行文字处理而内存于计算机的机制,不管人们使用的是什么文字系统和什么样的文字输入方法,输入的文字码进入到电脑后都要先由“输入码转换模块”转换成机内码,只有机内码才能被存储和进行各种的输入输出转换处理;机内码是基于拉丁字母的一套电脑编码系统,由0和1的数学二进制符号组成,同任何一种文字的式样都不同。植入认知认为,语言的形式符号对于人的大脑,是无法直接“植入”的,都要有一个像机内码那样的机制才能进行处理。为此,我们提出上述的假说,认为意象类似于电脑里处理语言输入输出转换的机内码,人的心智靠它来处理自然语言的输入输出转换。“意象”在人文科学和心理科学、认知科学的研究中并不是一个新的概念;而植入认知问题的提出也已将近三十年了;语句的生成与解读的研究也是一个在语言学研究中老生常谈的问题。那么为什么在这里谈这个问题呢?在学术研究中,前人的问题、思想、观点、概念为后来的研究者所利用,加以创造性地阐释和发展,因而重获新的生机,这是科学研究史上一种多发的常态。我们希望本研究能够成为就这个问题开展深入研究而抛向方家的引玉之砖。

二、植入认知及其难题

植入认知是20世纪末21世纪初发展起来的一种认知科学理论和研究范式。作为建制学科的认知科学自上世纪五六十年代建立起来后,发展迅猛,至今已发展出多种研究理论和建立起多个不同的研究范式。认知科学是建立在大脑、心理、语言、数理、逻辑、人工智能等学科基础上的综合研究,目标是要揭开人类心智的奥秘。最初发展起来的认知科学是非具身的认知科学(non-embodied cognition),认为认知只是人的大脑的事情,当时的认识是:人的大脑在一定意义上就像一部计算机的硬件,进行的是处理形式符号、逻辑符号那样的工作,就如有的研究者所正确指出的那样,“认知主义认为,认知系统以形式符号为基本元素,认知就是对形式符号的各种操作活动”(黄家裕2016:114)。到上世纪七八十年代,认知科学进展成为具身认知(embodied cognition)。具身认知强调,除了大脑对认知起枢纽作用外,身体各器官及主客体环境等各种环节和因素也共同起作用,内在地融合在一起,促成认知活动的形成和开展。这样就发展成为一种新的认识观,即具身认识论(epistemology of embodiment),就是一种体(身体)知(认知)合一的认识论。这是认识论研究和认知科学研究的一项重大发展,至今一直都有重大的影响,特别表现在认知语言学的研究上。但是,那时研究语言的认知科学家主要还是坚持原来以形式符号为基本元素的认知主义,还没有意识到大脑的认知机制如何处理像语言这样的人为符号仍是一个有待解决的问题。

其实,像汉语、英语、俄语等语言符号以及其他人为的逻辑、数理等符号——我们统称为人为的形式符号——本身是外在于人的大脑的,是在运用时外加上去的,人是不能把它们“植入”到大脑里去做内在处理的,例如“这学生拿粉笔写字”这句话,“学生”“粉笔”“字”和“拿”本身都是外在于大脑的,遑论把有关的事件“植入”到大脑里去。电脑要处理这样的人为符号,正如上文所说,也是有专门的机内码机制的;以打字的形式输入进去的字母也要经过特定方式的处理,才能以某种语言的形式输出。这些问题的存在就引发了认知研究的 “植入问题”(grounding problem)和 “转换问题”(transduction problem)的提出。

这个问题最早是在美国普林斯顿大学拿到博士学位的匈牙利学者Stevan Harnad在1990年提出来的。他(Harnad 1990)认为,根据当时认知科学的假设,是无法说明如何运用像语言表达式这样的形式符号“植入”到大脑神经里去并恰当地加以“转换”,以表征知觉对客观事物的感受的。也就是说,语句表达运用的是形式符号,而这样的语言符号是如何“植入”到大脑里去,成为大脑神经里的东西,并能 “转换”成为要表达的语义内容的,对此当时的认知科学还未能作出合理的说明 (参见黄家裕2016)。语言符号的运用是物理事件,这物理事件最终是如何成为认知现象的?Harnad指的就是这个问题。

在20世纪末到21世纪初,美国心理学家Lawrence W.Barsalou针对Harnad提出的问题发表了多篇论文,提出“植入认知”的新概念,认为认知的载体不可能是像语言符号那样的形式类的人为符号,而是在大脑中存在的能表征感觉知觉的“模态符号”(modal symbol,也有译为“拟态符号”,引用时沿用原文献的译文)。据Barsalou(1999,2008a)称,模态符号植根于知觉,对于人类的感觉、知觉、行为和内省等认知活动具有模拟性,模拟地表征这些感觉、知觉、行为和内省等内容,因此模态符号同大脑神经活动是相互贯通的。

但是,纵观Barsalou的有关论述,其对于在大脑中存在的这种能表征认知活动的“模态符号”是什么还缺乏明确的说明,正如有评论者所正确指出的,“对于拟态符号如何是神经表征,植根认知没有说明。它对拟态符号的具体涵义也没有明确说明”(黄家裕2016:115)。因此,“植入认知”的研究还有具体深入下去的空间,正是在这样的研究背景下我们提出意象是植入认知操作的载体和核心工具的假说。

三、语句生成认知过程的实质与植入认知

那么,意象同植入认知有什么关系?意象同语句的生成与解读又有什么关系?概括地说就是,语句的生成与解读认知过程的实质,就是以活跃于大脑神经的意象为载体和工具进行“物质—精神”的变换。意象是内存于大脑神经的,这回答了意象同植入认知的关系,说明了“物质—精神”变换的过程,也就揭示了意象同语句的生成与解读的关系。

语句生成与解读,在语言学里有很多的研究。迄今的研究主要是按照语言学研究的惯例进行的,即认为大脑能够以语义-句法接口的方式处理人为的语言符号是理所当然的,例如传统语言研究、生成语言学、功能语言学、认知语言学等的关于语义-句法接口的研究(陈养玲 1993;刘艳茹 2001;陆俭明 2006;沈园 2007)和认知语言学关于识解的研究(Croft & Cruse 2004:40-73;文旭 2007)都是这样的研究,就是大体像认知主义所认为的那样,大脑系统处理语句就是以形式符号为基本元素,语义-句法的接口就主要体现为对形式符号的操作活动,语句生成与解读所涉及的心智过程就是:人们看到需要表达的表达对象,心智就可以用人为的语言符号的表达式同有关内容以“接口”的方式把它表达出来,或者看到一个人为的语言表达式,心智就会用“接口”的方式通过识解程序作出解读。这些研究取得了很多成果,可以在一个方面帮助人们理解我们是如何运用语言(语句的生成和解读)的。然而,从语言运用的大脑-心智过程来说,人们用身体的感知器官感知到表达对象客体并将它变为语言表达式,或从解读来说的一个反方向过程,是不能如上述那样直观而简单地以“接口”的方式去处理的,大脑要另有一个内在于大脑神经的载体进行处理,就像电脑以专门的机内码进行处理一样。这个过程,本质上就是把要表达的客观外界的“物质”的东西(例如准备要表达的山水状态和鱼鹰活动之类)首先变成大脑里的“精神”即人的感觉内容,而大脑里这样的精神性的感觉内容又要变成物质性的语言符号来作出表达;反过来作为解读,又要从这些物质性的语言符号,反溯出它可能引起的心理感受,再反溯出造成这样的心理感受的外界的物体,从而获得理解,即“看到”了对象客体。这就是表达对象客体这一物质变成了大脑里的精神性的感觉内容;并从大脑里这样的精神性感觉内容又变成物质性的语言符号。借用一个人们常用的说法,这就是一个物质变精神、精神变物质的过程;在这个物质变精神、精神变物质的过程中,实施变化的载体与核心工具就是大脑里的“机内码”——活跃于脑神经的意象。例如,青年毛泽东于深秋站在橘子洲头,看到周边山麓的树叶变红了、江水清澈见底,以及周边的飞鹰和游鱼,他把这一切的“物质”通过自己大脑的意象活动,变成自己“精神”上的认识和感受,最后还变成物质性的语言表达式“看万山红遍,层林尽染;漫江碧透,百舸争流。鹰击长空,鱼翔浅底”。这个过程就是语言表达的对象(物质)变成表达主体心智的感受(精神),再变成表达主体所达成的语言表达式(物质)的过程;而读者读到这物质性的语言表达式之后,要解读就要发生一个顺序大体相反的心智过程,这就是以意象作为工具和载体进行“物质—精神—物质—精神”的变换。这是对语句的生成和解读认知过程实质的简单概括和描述。

这个过程是先天后天共同缔造的结果。“个体思维能力作为天赋的生理-心理机能,只是一种单纯的、没有表现出来的认识能力”(孙正聿2016:20,27),但是这种天赋的能力却是后来人的思维能动性发展的基础,人类许多活动——包括认识活动——是先天后天共同缔造的,例如婴儿出生后不需要教就懂得如何吮吸、如何抓东西等,这些都是以个体天赋的生理-心理机能为基础,在后天的习得、学习、实践中一步一步地熟练强化出来的。其他动物的有些能力也是这样,例如在封闭的东北湿地里人工养殖的丹顶鹤,它的飞翔能力是先天的,但不经过饲养员的专门训练最后还是飞不起来的。语言能力作为人这个物种的一种天赋能力也是这样的。人在先天就具有的语言能力的基础上,经过经验的锤炼,才学会了运用语言,没有这个先天后天结合的过程,人们是学不会语言的,试回顾一些有关狼孩的观察研究报告就可得知,人需要有先天性的发音系统逐渐形成比较稳定的神经通路,还要有与语言运用相联系的抽象思维和意识能力等,才能获得语言;但狼孩们在语言能力形成和发展时期没有语言运用的训练,结果就发展不出语言能力来(参看印度狼孩的故事)。这当中最重要的一环,是学会如何将要表达的对象这个物质性的东西变成大脑里的精神性的感觉内容的自我意识过程,然后将感觉内容变成像逻辑式那样的语言表达式的物质;或一个反过来的理解过程。所谓“学会”就是在神经回路上建立起这个过程。这个过程就其实质来说,就是心智如何将物质变为精神和将精神变为物质,这是一个意识形成的过程(详见下一章第三节关于“心智大脑”和“非心智大脑”的讨论)。现在的语义-句法接口研究和语句识解的研究,都是先设定了人的大脑具有将物质变精神和将精神变物质的功能之后才开展的研究,所以后来就有Harnad等人转换与植入问题的提出,即大脑如何将知觉经验转换为形式符号的语义问题和形式符号如何嵌入心智表征知觉的问题。

植入认知是认知科学发展到一定阶段对认知科学的一种新发展。认知科学的目标是要揭开人类心智的奥秘。语言是心智的反映,而心智又是大脑的功能,因此语言学同认知科学有着天然的联系。在上世纪八十年代,已经出现了“具身认知”的提法;在以后的发展中,随着对认知的认识的加深,新的提法不断涌现,更出现了“4E+S”认知科学的新革命,这就是除“具身认知”以外,还陆续提出了“嵌入认知”(embedded cognition)、“生成认知”(enacted cognition)、“延伸认知”(extended cognition)和“情境认知”(situation cognition)。大脑作为认知能力的神经中枢,还要靠身体的感觉器官感知外界事物,这样神经中枢才有东西可以处理,才可以生成感觉和感受,而这过程必然有环境——被感知的材料及其有关的情景——的存在,因而感知主体被嵌入、延伸到环境里去,所以认知的发生是这里的一切——大脑器官、身体其他器官、环境——相互作用的结果(李建会、于小晶2014)。“4E+S”认知克服了非具身认知的狭隘认识,认为心理状态、心理过程和心理行为除发生在大脑以外,也需要由大脑以外的身体其他器官引发,还可能发生在身体之外的客观世界之中。这被称为是认知研究的革命性发展。但是,在语言运用的认知过程中,心智如何能处理语言形式符号的问题还没有解决,这就是客观事物如何“转换”为大脑里的语言符号,而这样的语言符号又是如何被“植入”到人的大脑里去的,而人们读到这样的语言符号又会变回客观的映象,并变回对被表达的事物的认识;对此有些认知科学家甚至还没有明确地意识到这里存在着问题需要思考、需要解决。

认知科学研究进程中最重要的发展之一,是从认知科学早期认知主义的计算模型(即形式符号的计算)发展为认知神经科学的计算模型(即计算是大脑神经回路的“计算”),这给认知科学的新发展提供了思路,例如Harnad有关的质疑和Barsalou参照其提示而提出的模态符号是认知活动载体的假说(Barsalou 2008b,2010),就是认识发展的结果。植入认知理论所说的“植入”与“转换”都同大脑神经活动有关,“转换”体现为人对外部世界的感觉、知觉、经验转换成大脑里的某种符号,而“植入”则为这种符号嵌进大脑以表征这样的经验所体现的语义问题。这时认知活动的“计算”就是大脑神经回路的计算,并且身体多种器官以及环境因素等都对这样的认知产生影响。这样的认识,有助于说明“植入”到大脑里的符号是如何在人的感觉通道中联通、融贯、加工的,这一认识开辟了植入认知研究新通道。

四、意象作为植入认知的核心工具

(一)意象是一种模型符号

认知过程可以体现为一个模拟的过程。模拟以什么作为工具和载体?本研究认为,活跃于人的大脑里的意象就是一个最方便、最常用的载体和主要工具,人们通过意象模拟认识对象的关键特征来获取认识。在这个过程中,以一物作为另一物的“模型”(model)作出仿真,是模拟的一种基本手段。认知语言学曾明白地表示,隐喻是人类一种重要的认知机制,而“隐喻的实质是通过一物以理解和经验另一物”(Lakoff & Johnson 1980:5),即认识可以通过认识另一物的模拟来获得。用作模拟之物就是一个模型符号(model symbol),而“模拟是基于语境的模拟,是在具体环境中模拟”(黄家裕2016:116)。在日常生活中,我们可以通过模型符号来模拟。模型符号可能表示不同类型、不同方式、不同抽象层次的模拟,可以有具体的模拟(如“在电脑屏幕上刷子”的图像是表示电脑清理“垃圾”的图形),或者比较抽象的模拟(如像Langacker在认知语言学研究中常用的图形)。模型符号就是大脑对外部世界认识的一种认知载体。植入认知理论所说的“植入”与“转换”都同大脑神经活动有关,转换体现为人对外部世界的感觉、知觉、经验转换成大脑里的某种符号;这“某种符号”就是活跃于大脑的意象,意象就是心智进行认知活动时外部客体的映象到大脑神经的投射。

笔者于2015年发表论文《语言运用与意识双重结构》(徐盛桓2015),初步接触到了语言运用中大脑里的语言符号是如何产生和转换的问题,其中一个核心概念是大脑里所产生的“意象”以及与此相联系的概念“事件”和“用例事件”,这样的论述构成了本文所要论述的“意象是植入认知的核心工具”假说的基底。该文的基本思想是:人们通过眼耳鼻舌身等身体感觉器官感知外界事物的物理信息形成意识,意识是主体对信息感知后的产物,主要表现为主体大脑里不同形式、不同方式所构成的映象,这就是“意象”;而认知科学的本质是研究智能实体与其环境相互作用的原理,其各分支学科都分享一个共同的研究对象,就是心智的具象(brain-imaging)能力及其运算能力以及这样的能力在大脑中的结构和功能。既然认知科学各分支学科都分享这个共同的研究对象——心智的具象能力及其运算能力,那么,将“意象”逻辑地推定为认知的核心工具就是合理的。

(二)语言科学所说的“意象”

这里所说的“意象”是作为心理科学和认知科学的术语,具体来说,在本文是指适合于以植入认知理论研究语言运用的意象,而不是指文学艺术领域所说的意象——虽然二者不无相通之处。意象在文学艺术和心理科学、认知科学的研究中并不新鲜。在古希腊,哲学家伊壁鸠鲁(Epicurus)认为心理映象可以表征知识,近代大哲学家康德(Immanuel Kant)等也有同样的看法,历史上这种观点在心理学有关的研究中不绝如缕。我国先秦的《周易·系辞》也有“观物取象”“立象以尽意”之说。只是到了上世纪四五十年代,行为主义的心理学认为意象现象不能进行行为实验,就把它宣布为前科学的“俗心理学”(folk psychology)的东西而将之冷落了。后来认知科学兴起,意象的研究才又引起人们的关注。囿于科学发展水平以及认识水平的局限,古代及近代哲人关于意象的认识同我们在这里所说的意象现象很可能有所出入,但都是以“观物取象”然后“托象论义”来获得模拟认识这一点是相通的。在学术研究中,前人的思想、观点甚至概念为后来的研究者所创造性地阐释和发展而重获新的生机,这是科学研究史上的常态。

这里所说的“意象”是客体经主体认识后涌现在脑海里的图像,是我们很熟悉的一种人类与生俱来的心智本能的结果,是在思维中形成图像能力的结果,是我们每个心智正常的人都肯定经历过并意识到过的。例如我对你说“昨天我到了你去年暑假去过的XX海滩”或“明天我将要去你没有去过的YY山庄”,你受到这句话的刺激,很可能就会在脑海里涌现出一幅幅留存在你记忆中的或想象中海滩或山庄的图像,这些图像款式各异:清楚的或朦胧的,具体的或抽象的,仿真的或虚构的,等等。这些就是客体在大脑神经的投射,这些就是意象。这是认知主体在一定情境下联想到的或想象到的某客体在脑海里自动涌现出来的图像,有生产性的和再生性的,有先验性的和经验性的;或者可能由抽象到具体,即先验图形—经验图形—部分再现—综合形象。它是认知主体直接或间接地接触客体所得来的思维印记,表征了在一定情景下主体的感觉所造成的表象信息在思维空间中加工后所形成的有关客体的新形象,是在这情景下大脑神经留下的记忆痕迹所形成的表征客体新的整体结构关系的模型图像,是体现了感觉来源信息和新生代理信息所建立起来的暂时连接关系的模型图像。这种主客体融合的映象既反映了客体的信息,又体现了主体的目的与愿望,是一种承载着相关感觉信息又承载着认知主体当前意象所需的神经结构体的产物,因此,它是内嵌于大脑神经的一种高级的信息载体,而不是外在于大脑的物理符号一类的东西。

形成意象的过程是一个筛选与抽象的过程,是客体的形象与主观的心灵融合而成的带有某种意蕴与情感的映象;是认知主体的身体器官在直接和间接接触客体事物后根据感觉来源传递的表象信息而在思维空间中形成的有关认知客体的加工形象,并在头脑里留下与此有关的物理记忆痕迹和它的整体关系结构。这个记忆痕迹就是感觉来源信息和新生代理信息的暂时连接关系。作为转换-植入过程的载体,它是人们运用语言的一项核心能力,是连接直观与概念的汇聚点、转换点。意象产生于感觉,又能被用来唤起相应的感觉,激发起相对应的思维活动;这样意象一方面可用以指代事物,另一方面又能刺激思维进行必要的抽象,概括成为概念。在这个意义上说,它是思维中寓“意”之“象”,是寄托了主观感情与目的的客观物象的反映,因此,它又是思维的工具与元件;从语言运用来说,意象作为思维的工具与元件,就充当了要表达的语义内容与要运用的概念符号连接的接口工具。这就为研究语句生成与解读过程中物质变精神和精神变物质提供了具体的步骤。

(三)意向性主导的意象活动

语言表达就是语言活动的主体在大脑里形成客体事件的意象,并且把它转换为概念表达出来。我们注意到,意象的显现要受主体意向性(intentionality)的主导。

意向性是人的意识(consciousness)活动的一项核心内容。一次意识活动——语言运用就是一种意识活动——是由意向性发端并贯穿其整个过程;意向性是认知主体与认知对象对接的心智环节,表现为主体在一定条件下对客体对象的注意、过滤、选择、表征时的心理状态,并呈现出判断、评价、表征的功能。要作出表征就需要对事件的各环节作出判断和评价,这就需要主体意向性起作用。例如,我国古代流传着至少两首《天净沙·秋思》:一首是马致远的“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,古道西风瘦马。夕阳西下,断肠人在天涯”;另一首是白朴的“孤村落日残霞,轻烟老树寒鸦,一点飞鸥影下。青山绿水,白草绿叶黄花”。对于前者,后人通常理解为描写一位流落遥远异乡的游子无奈的乡愁;而对后者却没有感受到这样的落寞感。为什么?这作用是由语境和说话者的旨趣确定的。客体的映象经过主体的调节就成为主体对事件所形成的意象,例如马词的“秋思”说,夕阳西下人还在天涯,这就投射出一个为无奈的乡愁所笼罩的断肠人的意象,而白词的“秋思”所描写的青山绿水、白草绿叶黄花就不会有这样的意象,因而有关的判断、评价就会各异。

意象是人基于灵肉二重性基础上的一种特殊能力。所谓“灵肉二重性”,一方面它有先天的一面,是人的一种天赋的生理-心理禀赋;另一方面它又是在后天的实践、经验、社会磨炼中学会运用的,因而也是后天的,而这后天的积累尤为重要。后天的积累最重要表现为这些活动是受到主体意向性的主导的。我们所设想的可供转换和植入的模型符号,因为它已经是心智里的东西,对表达内容作出了心理的表征。换句话说,表达的对象客体的物质已经植入到心智里了。

意向性是语言运用主体的心智意向(intention)关指某一对象世界的心理活动;这种心理活动体现为“显现”(revelation)的能力:主体的心智意向一旦指向某个对象世界,就意味着这个对象世界向着主体显现出来(Rowlandz 2010:163,169)。例如,毛泽东的心智关指橘子洲周围的山水和鱼鹰等环境,这些对象就会显现在毛泽东的大脑里,这样的显现就成为意象。在语言运用过程中,意识对它想要表达的事物的显现是受大脑指令调控的,主要通过神经表征(neural representation)或神经映射 (neural mapping)的方式实现,所谓神经表征或神经映射就是主体关指的对象在大脑里成为心智模式的过程,或称形成意象的过程。心智哲学(philosophy of mind)认为,人类只有能够在大脑里形成神经映射,心智才能生成并成为真正的心智。那么怎样才能在大脑里形成神经映射呢?如果在思维过程中,大脑还未能内在地显示出意象、未能按相关的次序排列这些意象,那么大脑仍然是未算有心智的。具有心智就意味着形成了神经表征,这种表征就形成意象。这就是心智哲学对 “心智大脑”和 “非心智大脑”(minded/unminded brain)的区分。

从“非心智大脑”发展为“心智大脑”是人的意识发展趋向成熟的重要标志,亦即脑海能够涌现出客体对应的意象,这意象就是表征“我-意识到-X”。这就表明了主体拥有的自我感,这个过程是建构起世界客体在主体自身的神经表征,就是建构“把客体和自我融合在一起的心智模式”(Damasio 1999:10)。具体来说,“我-意识到-X”的“X”就是主体意识到关于对象X的内容,例如客体对象是山水和鱼鹰等等,对于当时毛泽东来说,就是“我-意识到-山水和鱼鹰等”。这样的被意识到的内容称为意向内容(intentional content)。意向内容对心智是一种刺激,也就是一种作用;心智对这一刺激也会作出反应,也就是反作用,就像刀砍向木条一样,一方面木条上留下了刀印,另一方面木条又对刀作出反作用,使刀变钝了。意向内容刺激心智的这一“作用-反作用”表现为:一方面打下了意识的印记,即在大脑里留下一个“意识到-X”的内容;另一方面是对这一内容作出反作用,即对它进行非充分的制约与调控,即对这样的意向内容采取一种态度,表现为意向态度(intentional attitude)。这其实就是对刺激物作出的一种认知判断。心智哲学家Damasio(1999:57)称这样的认知判断为主体被刺激物激发出来的一种 “情绪”(emotion),也是主体对刺激物生发出来的感受。“感受同其他的知觉一样都具有认知性”(Damasio 1994:xv),意象就是处于感知与认知之间的中间环节,也是一种认知活动。这样,主体的意向性就包括这两个维度:意向内容、意向态度。意向内容涉及对象的辖域、视角、聚焦、专门化;意向态度涉及主体对此的心理状态、心理估量、心理取向(徐盛桓 2015:7)。

(四)意象与“事件-用例事件”

我们也注意到,意象在心智活动中起着连接直观与概念的作用。语言表达的实质就是把“直观”到的对象作为意向内容经过意向态度的选择转化为语言的概念表达出来;所谓“直观”不一定只是指视觉能看到东西,也包括身体的各感觉器官所能感受到的意象。例如,“直观”到人拿起粉笔写字,可以表达为不同的句法结构,如“张三拿起粉笔流畅地写起字来”“这支粉笔写起来很流畅”“这黑板写起字来不好写”等等。为什么同样一个写字的活动可以有如上等等的不同表达式?因为对表达对象的表征涉及另一个重要概念:在语言运用中有一个“事件-用例事件”(usage event)的假设。

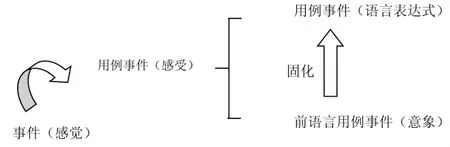

“事件”是语言表达主体准备表达的原始对象,例如在人类进化史上,猿从树上下到地上行走,开始进化为原始人,然后经过石器时代、青铜器时代、铁器时代的漫长时间;假设这些就是准备表达的内容,在语言运用主体感知到(例如读过某一史书的描写)后,经过简单的梳理和必要的剪裁,这就是“事件”。“事件”经过主体意向性的调节,准备用语言表达,就成为主体对“事件”所形成的用作表达的意象,以映象的形式在脑海里涌现为简单的或复合的原始意象,即脑海电影(movie in the brain),这就是“用例事件”:首先是形成“前语言用例事件”,即这些事件在大脑里所形成的意象,如人猿和原始人的意象、原始人运用石器的意象、制造和运用青铜器、铁器工具和制品的意象等;其次是“语言用例事件”,这就是语言表达程式;这要求语言运用主体的大脑里有语法知识——不管语法知识的来源像乔姆斯基所说的是从先天性的普遍语法(universal grammar)获得的,还是像认知语言学所主张的是以使用为基础(usage-based)获得的——以及把一个个事件的意象凝固为一个个的逻辑性概念或比喻性的概念的知识。上面的这“事件”在主体的心智里凝结成一个个的意象:从“猿”进化为“人”表达为猿与人之间的相互揖别;制造和使用石器工具以及青铜器工具和铁器工具分别表达为磨石头和炼铜、炼铁炉中的火焰翻腾;而这漫长的历史,在人类的成长史上只不过是人类童年的“小儿”时节——这一切先是在语言运用主体的大脑里涌现出一个个的意象作为前语言用例事件;再把这前语言用例事件转写为语言用例事件,就获得了语言表达式:“人猿相揖别。只几个石头磨过,小儿时节。铜铁炉中翻火焰,为问何时猜得,不过几千寒热。”(毛泽东《贺新郎·读史》)这个过程可用图1来表示:

图1 “事件-用例事件”中从意象到语言表达式的形成示意图

(五)语句由意象塑形

用例事件的表征是以意象来塑形的(image-shaped)。什么叫意象塑形?我们有如下假设:

1)句法表征语义:句法结构与语义结构是密切相关的,句法结构是用句子形式对语义进行表征,这一点可从认知语言学关于“语法是概念化”的基本观点推论可知;

2)语义体现为意象:语义内容就是大脑里产生的所要表现的事件对象的内容,这样的内容以意象的形式也就是图像的形式表现出来,因此语义体现为意象;

3)句法结构就是主体意向性视角下的事件的结构:句法结构本质上是事件结构,即一个简单句是表达一个简单事件的基本单位,一个复合句是表达一个复合事件的基本单位。

既然语义就是意象,语法-语义接口通过意象的驱动来塑造语言表达式,换句话说,句型各成分的先后、显隐等的排列是由意向性主导下获得的对事件的主体意象所驱动,句型最后是按意象塑形的。一个事件映象为心智的意象,意象塑形就是如何排列其中的成分或显隐其中的成分。转换-植入问题就语言学研究来说,核心就是语言符号(词语、语句)如何获得意义的问题;语句是物质的,物质性的语言符号之所以有意义,是因为以意象塑形的语句体现了意象所带来的意义;意象塑形就是句子建构时用语言运用的主体对表达对象所建立起来的意象来塑造句子结构。因而,意象这样的模型符号,就是连接心理对事物感知的“精神”内容同语言表达式的“物质”的媒介。就语言运用来说,物质性的语句之所以表现了心理感受性的意义,靠的就是意象这个载体。

五、结束语

本研究吸收了我国传统文化关于“象”的思想。我国先秦的《周易·系辞》就有“象”的说法。但《周易》之象是卦象,用阳爻和阴爻两种组合符号组合成六十四卦,象征天地万物及其变化规律,用以占卜;这样的“象”后来就发展成为历史、哲学范畴,同这里所说的意象并不是一回事,但它所说的“观物取象”“立象以尽意”之说的原则同我们现在的意象之说有相通之处:“意”指内在的抽象的心意,“象”是外在的具体的物象在大脑神经的映射,所谓“立象以尽意”就是举物以论意、托物以明义,意源于内心并借助于象来表达,象是意的寄托物。这一点是同我们在这里所讲到的意象相通的。

在本文的研究中,一方面说明意象的产生与运用是人生来就有的生理-心理的功能,另一方面又强调要在后天的磨炼和实践中才得到发展,它原先只是一种潜在的心理结构 (latent psychological structure),强调认知是身体经验同有关的环境因素耦合并反映为脑神经活动的结果。意象既是先验的,也是经验的;它的发生是自发的,但要在一定的刺激下才能形成和成熟。在发生和形成的过程中,先验的心理功能主要注重意象的形式,在大脑里生成对象的外形的轮廓;在线的感知和经验的回顾赋予主体以联想和想象,使意象获得充实内涵内容;在这整个过程中人的意向性使意象的呈现符合主体的感知活动的要求。因此,意象活动处于感知与认知之间的中间环节,它本身就是认知活动;从实体来说它是客体对象在主体神经投射的结果,从抽象来说它又是主体赖以进行认知活动的模型符号。我们的这些认识只是从思辨思考中得到的,所以我们称此为一种假说的初步认识,还要从实证研究得到验证和修正。

“当今世界,新一轮科技革命蓄势待发,物质结构、宇宙演化、生命起源、意识本质等一些重大科学问题的原创性突破正在开辟新前沿新方向。”(习近平2016)本文从意识分析维度来考察语句的生成与解读,同探索意识本质的前沿研究的方向是一致的。习近平在引用了恩格斯的话“一个民族要想站在科学的最高峰,就一刻也不能没有理论思维”之后说,我们这个时代“是一个需要理论而且一定能够产生理论的时代,这是一个需要思想而且一定能够产生思想的时代。我们不能辜负了这个时代”(习近平2017:154-158)。我们进行语言研究,要按照“立足中国、借鉴国外,挖掘历史、把握当代,关怀人类、面向未来”的思路,出理论、出思想,使我们的语言研究能从数量大国发展成为质量大国。

:

Barsalou, L.W.1999.Perceptual symbol systems[J].Behavioral Brain Science(22): 577-660.

Barsalou, L.W.2008a.Grounded cognition[J].Annual Review of Psychology(59): 617-645.

Barsalou, L.W.2008b.Grounding symbol operations in the brain’s modal systems[C]//G.R.Semin & E.R.Smith (eds.).Embodied Grounding:Social,Cognitive,Affective and Neuroscientific Approaches.New York: Cambridge University Press, 9-42.

Barsalou, L.W.2010.Grounded cognition: Past, present, and future[J].Topics in Cognitive Science(2): 716-723.

Croft, W. & D.A.Cruse.2004.Cognitive Linguistics[M].Cambridge: Cambridge University Press.

Damasio, A.1994.Descartes’Error:Emotion,Reason,and the Human Brain[M].New York: AVON BOOKS.

Damasio, A.1999.The Feeling of What Happens:Body and Emotion in the Making of Consciousness[M].New York:Harcourt Press.

Harnad, S.1990.The symbol grounding problem[J].Physica(42): 335-346.

Lakoff, G. & M.Johnson.1980.Metaphors We Live By[M].Chicago: The University of Chicago Press.

Rowlandz, M.2010.The New Science of the Mind:From Extended Mind to Embodied Phenomenology[M].Cambridge,MA:The MIT Press.

陈养玲,译.1993.句法—语义接口[J].国外语言学 (2): 30-38,29.

黄家裕.2016.植根认知及其难题[J].哲学研究 (7):114-119.

李建会, 于小晶.2014.“4E+S”:认知科学的一场新革命?[J].哲学研究 (1): 96-101.

刘艳茹.2001.句法与语义接口研究的现状与趋势[J].长春大学学报(1):41-44.

陆俭明.2006.句法语义接口问题[J].外国语 (3):30-36.

沈园.2007.句法-语义界面研究[M].上海:上海外语教育出版社.

孙正聿.2016.存在论、本体论和世界观:“思维和存在的关系问题”的辩证法[J].哲学研究 (6):19-27.

文旭.2007.语义,认知与识解[J].外语学刊 (6):35-38.

习近平.2016.习近平指出科技创新的三大方向[N/OL].人民网.(2016-06-02).http://politics.people.com.cn/n1/2016/0602/c1001-28406379.html.

习近平.2017.在哲学社会科学工作座谈会上的讲话[C]//广东老干部政治理论读本,154-158.

徐盛桓.2015.语言运用与意识双重结构[J].外国语文研究 (1):3-11.