老年膝关节置换术后超声引导下的两种神经阻滞镇痛效果比较

2018-07-11王福朝孙学飞张同军王忠义齐文辉

王福朝,孙学飞,张同军,王忠义,齐文辉

(河北医科大学附属衡水市哈励逊国际和平医院 麻醉科,河北 衡水 053000)

老年膝关节置换术(elderly knee replacement, EKR)创伤大,因患者年龄大、体质差,术后易出现剧烈疼痛[1],影响患者手术疗效和生活质量[2]。临床术后镇痛常行股神经阻滞,其操作简单、镇痛效果较好,但该法影响患者股四头肌肌力,延迟其早期锻炼时间[3]。髂筋膜间隙神经阻滞(fascia iliaca compartment nerve block, FICNB)除阻滞股神经外,还能对股外侧皮神经、闭孔神经同时麻醉,镇痛效果佳,且穿刺点距离神经、血管较远,安全性高[4]。相比股神经阻滞,FICNB镇痛效果更佳[5]。收肌管阻滞(adductor canal block,ACB)主要对隐神经阻滞,其镇痛效果与股神经阻滞相当,但其对股四头肌肌力基本无影响,便于患者术后早期锻炼[6]。国内尚无FICNB与ACB的效果比较,本研究主要比较分析超声引导下FICNB与ACB用于EKR后的镇痛效果,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2015年1月-2017年1月该院收治的120例膝关节置换术患者,按随机数字表法将其分为A组和B组,每组各60例。A组男性35例,女性25例;平均(65.38±4.03)岁;体重指数(body mass index, BMI)21.00 ~ 34.00 kg/m2,平均(28.05±3.12)kg/m2;美国麻醉医师协会(american society of anesthesiologists, ASA)分级:Ⅰ级16例,Ⅱ级44例。B组男性32例,女性28例;平均(66.00±3.86)岁;BMI 20.60~34.50 kg/m2,平均(28.10±3.24)kg/m2;ASA分级:Ⅰ级20例,Ⅱ级40例。纳入标准:①术前经临床、影像学检查(X射线、CT)确诊为膝关节骨关节炎,均拟行全膝关节置换术(total knee arthroplasty,TKA);②均为单侧手术,全身麻醉;③ASA分级Ⅰ、Ⅱ级;④年龄60~80岁;⑤认知功能正常且配合度高;⑥相关资料完整。排除标准:①中重度膝关节畸形;②神经功能障碍;③糖尿病且发生外周神经病变;④相关药物过敏;⑤配合度差、神经阻滞失败;⑥患者有手术禁忌证。本研究通过医院伦理委员会批准,患者及其家属均签署知情同意书。两组一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法

两组择期行全身麻醉单侧TKA,均由经验丰富、技术水平相当的医师操作完成。两组术前30 min接受神经阻滞,A组行超声引导下连续FICNB:选择平卧位,对髂前上棘、耻骨结节中外1/3下2 cm处标记,超声下观察标记处解剖特点,斜进针(45º左右);感觉到2次强烈突破感后停止进针,回抽无血后将生理盐水注入,超声下确定生理盐水是否在髂筋膜间隙,确定后置入导管且注入0.50%盐酸罗哌卡因20.00 ml,导管留置。神经阻滞30 min后开始全身麻醉诱导:舒芬太尼0.50 μg/kg、丙泊酚1.50~2.50 mg/kg、咪达唑仑0.04 mg/kg、罗库溴铵0.80 mg/kg静注,喉罩插入行机械通气;术中以丙泊酚4.00~8.00 mg/(kg·h)泵入、瑞芬太尼0.10~0.30 μg/(kg·min)泵入、阿曲库铵间断追加维持麻醉。术中根据患者心率等情况对症处理;关节假体安放结束后、皮肤缝合前行膝关节局部浸润镇痛,引流管留置,切口关闭。术后实施自控镇痛模式,药物为0.20%罗哌卡因,背景剂量为5.00 ml/h,复合冲击量为5.00 ml/20 min,连续镇痛48 h。B组则行超声引导下ACB:高频探头下于大腿中间(髌骨上边界到腹股沟韧带连线中点)内侧、股动脉外侧缝匠肌深面进针(与探头垂直),显示针尖至近三角形高回声区域内后推注局部麻醉药物0.50%盐酸罗哌卡因20.00 ml,导管留置,其他操作同A组。

1.3 观察指标

1.3.1 感觉阻滞效果 分别于神经阻滞后10、20及30 min测试患者股神经、股外侧皮神经及闭孔神经感觉阻滞情况。采取酒精棉签法,一健侧对应区域比较;若感觉减退即感觉阻滞起效,计算感觉阻滞起效率。

1.3.2 术后疼痛情况 分别于术后2、6、12、24和48 h通过视觉模拟评分(visual analogue scale, VAS)测定两组静息状态和运动状态下疼痛情况:0分表示无痛;10分表示最痛。分数越高表明越疼痛。

1.3.3 股四头肌肌力情况 分别于术后24和48 h采取徒手肌力法测定两组股四头肌肌力。采取6等级法:0级表示肌肉无收缩;5级表示可对抗强大阻力开展运动。

1.3.4 安全性情况 观察记录两组麻醉不良反应情况(包括恶心呕吐、嗜睡及低血压等),同时统计术中、术后尿潴留等并发症情况。

1.4 统计学方法

数据分析采用SPSS 20.0统计软件,计量资料以均数±标准差(±s)表示,采用重复测量设计的方差分析,比较用LSD-t检验;计数资料以率(%)表示,比较行χ2检验或Fisher's确切概率法,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组感觉阻滞有效率比较

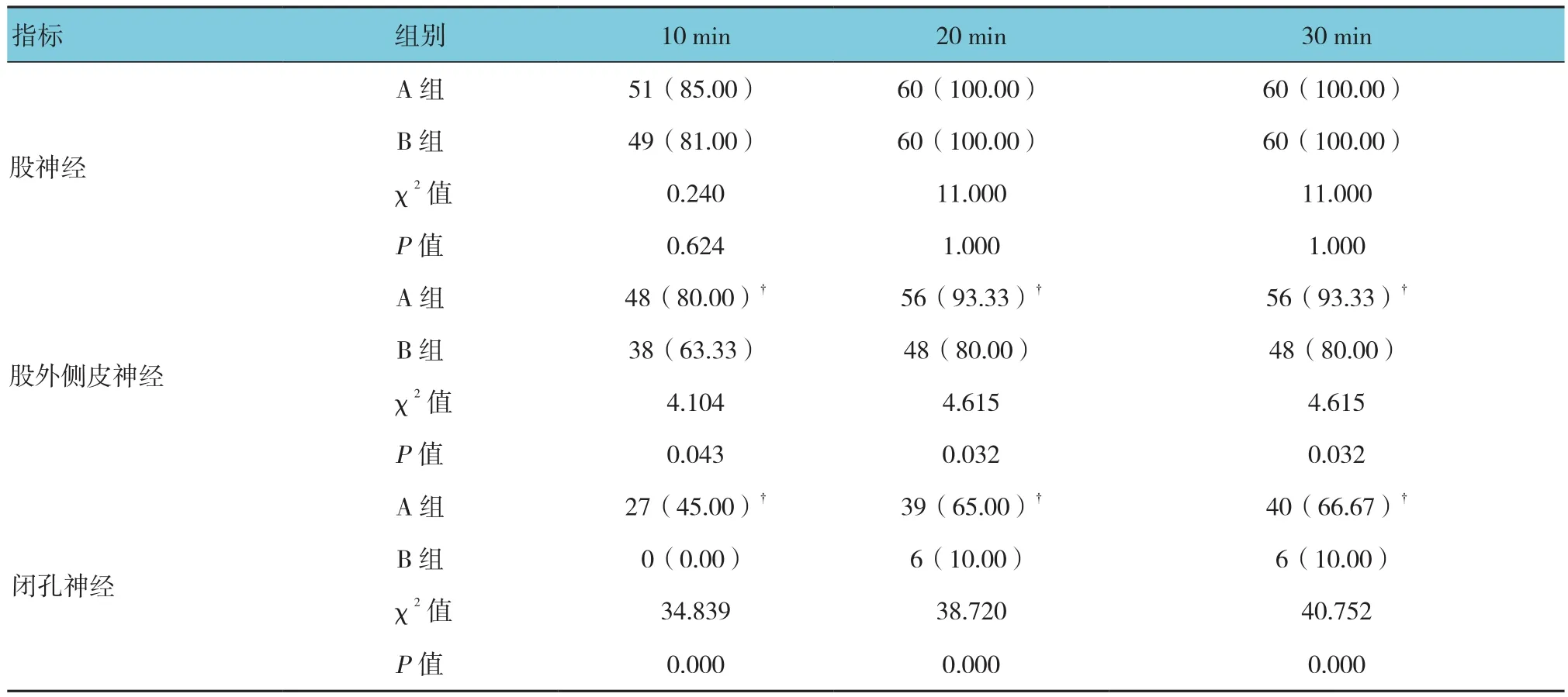

两组股神经阻滞后有效率比较,差异无统计学意义(P>0.05);A组股外侧皮神经、闭孔神经阻滞有效率均高于B组(P<0.05)。见表1。

2.2 两组术后静息状态VAS评分比较

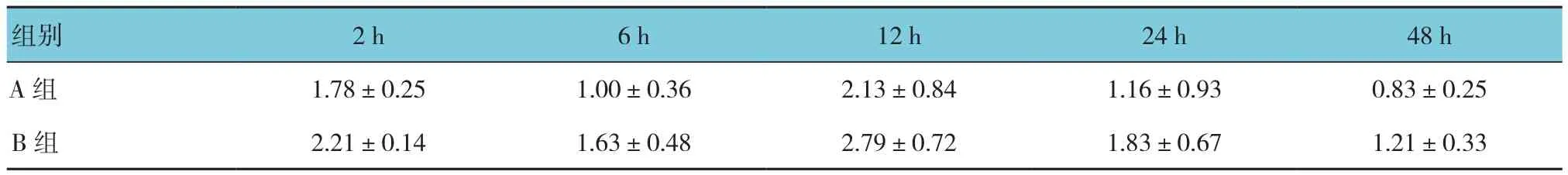

两组术后静息状态VAS评分比较,采用重复测量设计的方差分析,结果:①两组不同时间的术后静息状态的VAS评分有差异(F=15.235,P=0.000);②两组间术后静息状态的VAS评分有差异(F=52.314,P=0.000),A组术后静息状态的VAS评分低于B组,相对镇痛效果较好;③两组术后静息状态的VAS评分变化趋势有差异(F=12.136,P=0.000)。见表2和图1。

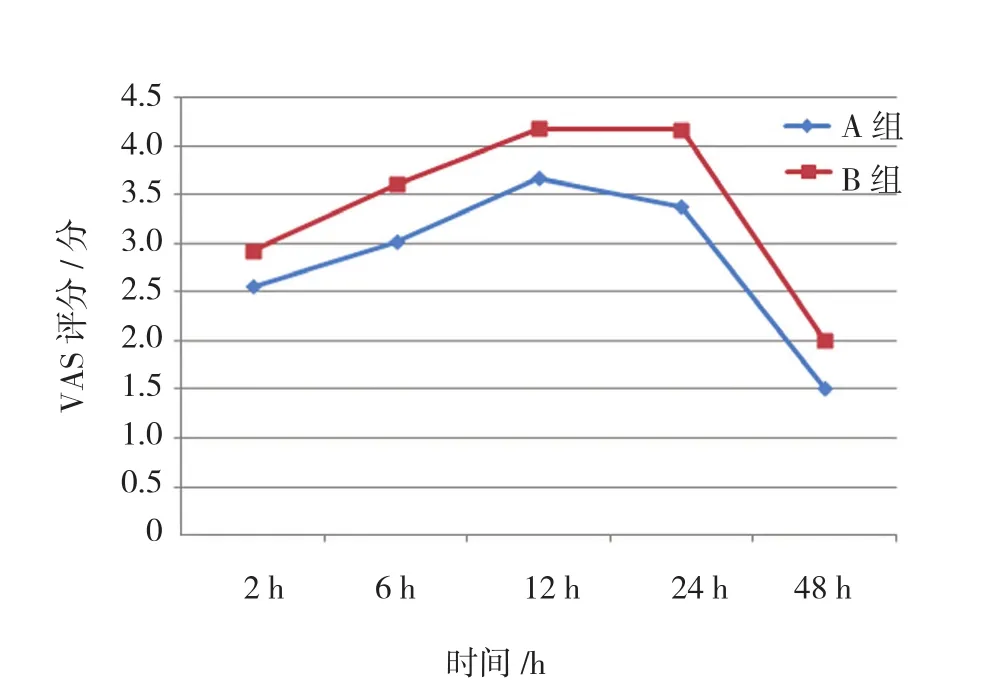

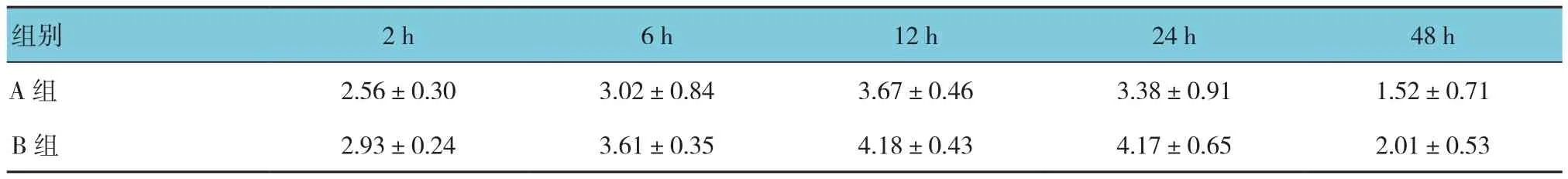

2.3 两组术后运动状态的VAS评分比较

两组术后运动状态的VAS评分比较,采用重复测量设计的方差分析,结果:①两组不同时间的术后运动状态的VAS评分有差异(F=13.185,P=0.000);②两组间术后运动状态的VAS评分有差异(F=37.245,P=0.000),A组运动状态的VAS评分低于B组,相对镇痛效果较好;③两组术后运动状态的VAS评分变化趋势有差异(F=10.328,P=0.000)。见表3和图2。

2.4 两组术后股四头肌肌力情况比较

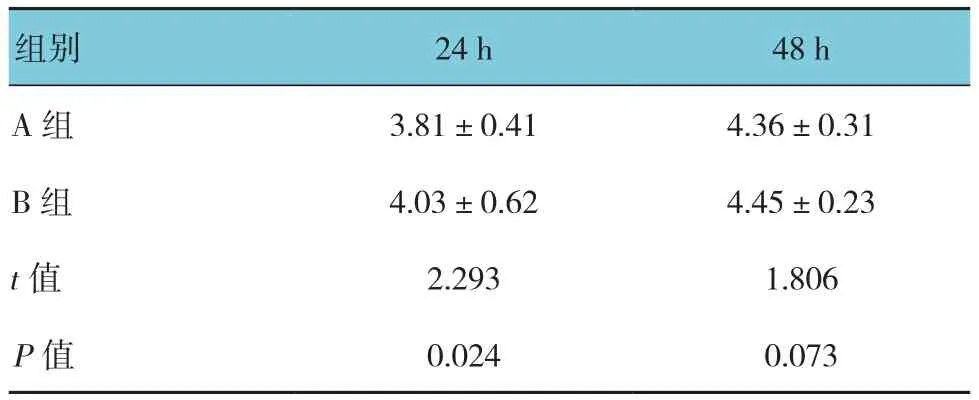

A组术后24 h股四头肌肌力分级与B组比较,差异有统计学意义(P<0.05),而术后48 h股四头肌肌力分级比较,差异无统计学意义(P>0.05)。见表4。

2.5 两组不良反应发生率比较

两组均未出现深静脉血栓、尿潴留等并发症。两组恶心呕吐、嗜睡及低血压不良反应发生率比较,差异无统计学意义(P>0.05)。见表5。

表1 两组感觉阻滞有效率比较 [n=60,例(%)]

表2 两组术后静息状态的VAS评分比较 (n=60,分,±s)

表2 两组术后静息状态的VAS评分比较 (n=60,分,±s)

组别 2 h 6 h 12 h 24 h 48 h A 组 1.78±0.25 1.00±0.36 2.13±0.84 1.16±0.93 0.83±0.25 B 组 2.21±0.14 1.63±0.48 2.79±0.72 1.83±0.67 1.21±0.33

图1 两组术后静息状态的VAS评分不同时间变化趋势

图2 两组术后运动状态的VAS评分不同时间变化趋势

表3 两组术后运动状态的VAS评分比较 (n=60,分,±s)

表3 两组术后运动状态的VAS评分比较 (n=60,分,±s)

组别 2 h 6 h 12 h 24 h 48 h A 组 2.56±0.30 3.02±0.84 3.67±0.46 3.38±0.91 1.52±0.71 B 组 2.93±0.24 3.61±0.35 4.18±0.43 4.17±0.65 2.01±0.53

表4 两组术后股四头肌肌力情况比较(n=60,级,±s)

表4 两组术后股四头肌肌力情况比较(n=60,级,±s)

组别 24 h 48 h A 组 3.81±0.41 4.36±0.31 B 组 4.03±0.62 4.45±0.23t值 2.293 1.806P值 0.024 0.073

表5 两组不良反应发生率比较 [n=60,例(%)]

3 讨论

局部麻醉药物神经阻滞在术后镇痛中应用较多,相比硬膜镇痛或自控镇痛效果更佳,且能有效减少阿片类镇痛药物用量和药物不良反应[7-8]。目前神经阻滞定位手段(包括神经刺激仪、解剖及超声引导定位等),其中超声引导下可对神经、血管等组织清晰显示,实时了解神经解剖结构、进针角度、深度及邻近组织关系等情况。除提高穿刺成功率外,还能保证局部麻醉药物准确的对目标神经阻滞,有利于麻醉快速起效且维持较长时间[9]。笔者选择超声引导神经阻滞。

于国军等[10]研究发现,ACB对TKA后患者的镇痛效果与股神经阻滞相当,但前者对患者股四头肌肌力影响小,便于其早期康复锻炼。刘红等[11]研究发现,相比连续股神经阻滞,连续FICNB用于TKA后镇痛作用更好,且不增加并发症或不良反应发生率。相关研究多以股神经阻滞为对照,分析FICNB或ACB效果,但关于两者用于术后镇痛效果比较相关文献很少。髂筋膜间隙分布在髂腰肌和髂筋膜间,其下方存在股神经、股外侧皮神经及闭孔神经,于其中注射后局部麻醉药物能经由髂筋膜间隙扩散,对股神经、股外侧皮神经、闭孔神经均发挥阻滞作用,镇痛效果佳。

本研究结果显示,相比ACB,超声引导下FICNB后不同时间点股外侧皮神经、闭孔神经阻滞有效率均较高,分析其原因:闭孔神经或坐骨神经对膝关节后方感觉支配,而ACB难以影响到膝关节后方,进而不能对闭孔神经感觉阻滞,而FICNB可对上述感觉神经阻滞。本研究发现,在镇痛效果方面,连续FICNB用于EKR后镇痛效果相对较好,这可能与髂筋膜间隙阻滞(fascia iliaca compartment block, FICB)神经多,镇痛效果比股神经阻滞好。而ACB神经相对少,镇痛效果与股神经阻滞类似有关[12-13]。相关研究[14-15]表明,ACB相比股神经阻滞术后早期运动能力好。LI等[16]研究表明,ACB在TKA后对患者肌力、关节活动度影响较小。笔者认为,FICB可能对患者术后早期功能锻炼无影响。但由于目前关于FICB对TKA后患者肌力研究报道少,关于这一点有待日后进一步研究。

综上所述,相比ACB,超声引导下FICNB在EKR后镇痛中效果更好,但FICNB对患者股四头肌肌力影响大。