青少年微媒介叛逆与亲职督导*

2018-07-06赖泽栋

■ 赖泽栋

当前媒介环境下,微视频、微信、微博、微小说、微游戏、微电影等“微媒介”不断侵入青少年的日常生活场景,其生活方式、社交模式与思维方式深深留下了微媒介的烙印。与电脑媒介相对固定的接触方式不同,跨屏、易移动与便链接的微媒介使得传统的家庭边界日益模糊,家庭关系面临割裂,青少年的微媒介使用不断疏离亲职的媒介监督,传统的家庭沟通形态面临挑战。家庭沟通如何利用微媒介增强亲子互动关系,加强家庭凝聚力成为重要研究议题。虽然家庭场域中微媒介影响渐盛渐深,但有关微媒介亲子互动研究却非常鲜见。论文通过实证研究,探讨微媒介环境下青少年的微媒介使用及其亲职督导。

一、文献回顾、基本概念与研究问题

(一)微媒介与青少年

随着移动生活的延伸与技术创新,现代社会不断走向“碎微化”的微媒介时代。根据CNNIC的第41次中国互联网发展统计报告,截至2017年12月,中国手机网民规模达到7.53亿,通过无线网络与各种便携性终端的网民占绝大多数,更多网民将时间花费在微信、微视频、微博等微媒介上。各种“微媒介”终端、微内容及其形成的微传播构成了当前社会传播的主流方式,微媒介沟通构筑了我们新的媒介生活,形成了与以往迥异的媒介景观。微媒介使得人人都可成为信息的生产者与传播者,真正意义上全面实现了媒介的个体化。①个体随心所欲地突破时空无时无刻与网络链接,跨时空频繁切换于虚拟世界与现实世界间,个体的掌控感与自由度陡增。与此同时,微媒介将个体的整体空间劈为无数的碎微空间,把时间的连续性割裂为一个个节点,形成了在场与缺席的悖论。微媒介构建的媒介与时空的新关系弱化了时间边界,带动了个体的生活方式的更改②,重塑了社会结构、社交关系、情感模式与审美情趣。③由此,微媒介对个体乃至社会都具有深远影响。

微媒介时代,青少年是微媒介使用的活跃人群。据CNNIC的2016年青少年上网行为调查报告显示,截至2015年12月,中国青少年网民规模达到2.87亿,占中国青少年人口总体85.3%,其使用微信、微博、即时通讯、微视频等微媒介的比例都超过了网民的总体水平。微媒介紧贴青少年的生活,碎片时间与课余时间往往被微媒介填充,手机的可得性、互联网的虚幻世界挤压了学校空间和家庭空间,形成了微媒介与学校、家庭间的竞争与抵抗。青少年时期是人格养成、形成特定行为取向的关键时期,而媒介在其中扮演重要角色,媒介是青少年社会化的关键因素。新媒体的出现则进一步强化了媒介的教育功能,它在青少年的知识养成与社会化方面起着功能性扫盲作用。④微媒介使得新媒体更加嵌入到青少年的学习与生活中,成了青少年的重要生活方式,深深地影响了他们的心智。然而,当前微媒介环境复杂,青少年极易遭遇风险与危害,垃圾信息泛滥、榜样模糊、浅表思考与虚拟交际冲击着青少年的社会化。⑤更可怕的是,微媒介生成的碎片化使得负面信息在青少年人群中广泛传播而不被家长发现,最近发生在青少年人群中的“裸贷”现象则是微媒介生成的文化症候集中爆发的灾难性后果。⑥微媒介一方面使得青少年的个体化情感体验、话语权与社交欲等得到满足,另一方面却形成了区隔性圈层文化,极易导致青少年的盲从、偏颇与极化等非理性行为的发生。

(二)微媒介环境下的家庭沟通与亲职督导

家庭沟通(family communication)是家庭成员之间互相分享情感与交换思想观念的活动,尤其指父辈与子女间的代际沟通。在传统媒介社会,家庭沟通以面对面的人际传播为主。在新媒体环境下,家庭沟通呈现了人际传播、群体传播甚至是大众传播多种传播形式的叠加。新媒体割裂了家庭沟通的时空关系,家庭边界日益模糊以及家庭关系出现了新转向。尤其对生于互联网的年轻一代数码原住民的家庭而言,新媒体革新了家庭沟通的方式,构建起了液体家庭沟通场域,重塑了家庭成员的角色与关系。⑦然而,作为新媒体的最新进化形式,微媒介的碎微化、边界模糊与随时随地的在线链接既带来了家庭凝聚、沟通低成本等正面价值,与此同时也造成了家庭成员间的更多冲突和紧张关系。家庭沟通是完成青少年社会化的关键。日益媒介化的社会,父母通常会制定相关规范与约定来限制、监督、管控子女的媒介使用,以此促进青少年媒介素养的形成。媒介素养被认为是现代公民的基本素养之一。面对开放、多元与去中心化的微媒介环境,培育青少年的媒介素养成了家庭沟通的重要功能。“数字贫民或数字暴民”时常成了亲职督导难以平衡的担忧,一方面父辈希望子女能在媒介化社会具备竞争优势,具有良好的信息获取、生产与传播能力,以及具备媒介中介下社会交往、社会合作与参与创造的能力与素养,完成社会化并积累个人的数字资产。另一方面父辈担忧媒介控制力日益弱化,微媒介负面信息对思想观念还未定形的青少年产生严重影响。

不同的家庭结构、成员人格、文化与权力等因素形成了青少年媒介使用的不同亲职督导方式。亲职媒介督导一般有社会取向与概念取向两个面向,社会取向沟通模式强调了父辈的权威性,子女服从父母意见,避免冲突,青少年的媒介使用主要听从父母的安排;而概念取向的沟通模式则强调人与观念间的关系,父母鼓励子女表达意见,积极平等讨论甚至争论,媒介使用不依靠父母的意见,而是依据某种观念或社会规则。亲职督导的媒介介入方式上,大致有四种⑧:限制式,父母制定规则限制子女的媒介使用;启发式,父母与子女共同讨论媒介的特定内容;放任式,父母毫无目的或不介入;共同观看式,父母一起观看节目内容。限制式更多强调的是父母对子女媒介使用的监督与限制,而启发式与共同观看式则强调父母对子女媒介使用的指导与引导。但并不是所有家庭都实施启发式或共同观看式的媒介督导方式,因家庭条件、家庭成员风格以及家庭权力结构影响,这四种方式在家庭沟通实践中都广泛存在。启发式和共同观看式媒介督导,对家长管教子女的时间成本与能力提出了更高要求,若家长忙于工作而无暇顾及子女时很可能倾向于采取限制式或者放任式媒介督导方式。家长教育水平高低、子女成员人数多寡等因素也可能带来不同的媒介督导方式。有研究发现,美国家长更多地倾向于使用启发式或共同观看式的媒介督导方式,日本则更多采取限制式或自由放任式的媒介督导方式,子女更多是顺应与服从家长的媒介督导方式。⑨亲职督导方式并不是固定不变,家长在不同媒介环境下很可能采取多种方式叠加,抑或因时而变更换某种媒介督导方式。

一般而言,较之于放任式与限制式,启发式与共同观看式亲职督导往往更能培育青少年良好的媒介素养,也带来不一样的家庭凝聚力。启发式与共同观看式的媒介督导较之于放任式与限制式媒介督导更容易形成良好的亲子关系。⑩采取放任式媒介督导的家长赋予子女媒介使用的绝对主导权,但与此同时推卸了媒介督导的亲职责任,不利于培育子女的媒介素养。限制式媒介督导对子女的媒介使用提出了各种限制,较容易遭到子女的“媒介叛逆”。媒介叛逆,是指青少年倾向于摆脱亲职的媒介督导,并在媒介使用上试图“逾越”家长监督的一种传播现象。家长过多干涉子女的媒介使用容易引发子女的媒介叛逆,造成家庭沟通冲突。手机的可得性、便捷的无线嵌入等特质的微媒介环境,使得微媒介与青少年的关系越来越紧密,亲职督导方式很可能受到严峻挑战。子女碎片化的微媒介使用需要家长随时监督他们,共同观看式与启发式媒介督导方式的时间成本与资源随之提高,微媒介也对限制式或放任式媒介督导方式提出了更多要求,青少年的“微媒介叛逆”现象也随之发生了异化。

(三)研究问题

微媒介成了家庭沟通的新场域,它重构了家庭关系,赋予了子女极大的媒介传播能力,很大程度上改变了亲职在青少年与媒介间的作用与角色。那么,存在以下问题值得探讨:(1)微媒介环境下青少年的微媒介使用及其亲职督导方式是怎样的?(2)微媒介环境下父母对微媒介及其督导方式的认知与子女是否存在差异?(3)就亲职督导方式与子女微媒介使用间的关系而言,青少年在微媒介使用上是否存在摆脱亲职督导的“媒介叛逆”?

二、研究方法

本研究采取问卷调查法,调查对象为青少年及其他们的父母。考虑到抽样的地缘性与便利性,本研究样本来自福州市一所重点初中和一所普通高中的学生及其家长。从这两所学校的每一年级随机抽取一个班级作为调查对象,覆盖各年级,每一年级定额分配60个样本(抽样班级的成班率都超过60人),样本数量为360人。为了避免学生与家长的问卷填答混乱,事先与样本班的班主任沟通,让其组织学生课余时间填答学生问卷,并把一对一的家长问卷让学生带回家由他们的父母填答。回收问卷后对学生问卷与父母问卷进行虚假甄别,删除具有规律性填答的问卷,实际有效的学生问卷为314份,有效的家长问卷为276份。为了提高研究结论的可靠性,以276份家长问卷找出一对一的276份学生问卷,剔除多余的学生问卷,统计分析以276份的家长问卷和276份学生问卷为基础。学生的样本基本信息为:男学生样本为121人,女学生样本为155;学生年龄分布,11~13岁有64人,14~15岁有86人,16~17岁有79,18岁~20岁以上为47人。

根据研究问题,学生问卷选项为:1.微媒介接触状况。2.微媒介下的负面信息感知与第三人效应(第三人效应是一种传播心理现象,其核心观点认为个体倾向于认为媒介信息对他人的影响大于对自己的影响。本文利用第三人效应检视父母与子女对微媒介信息传播认知上是否存在差异)。3.微媒介素养(微媒介素养由微媒介的硬技能、软技能和微媒介负面信息风险认知三个构面组成)。4.亲职督导的认知。家长问卷选项包括微媒介督导方式、微媒介环境下的负面信息感知与第三人效应、对青少年的媒介使用行为的认知与看法、媒介督导方式的看法。涉及到里克特量表的选项,采用五级量表,从最不赞成到最赞成的递增分别赋予1到5的分值。

三、数据分析

(一)基本数据描述分析

1.青少年的微媒介信息使用行为

根据学生问卷的结果,大多数青少年频繁使用微媒介,时常利用碎片化时间来使用QQ、微信、微博等微媒介的比例达到82.97%。受到传统观念和亲职沟通风格的影响,男生较女生倾向于更频繁使用微媒介,10个男生中有1个男生不经常使用微媒介,大约5个女生中则有1个不经常使用微媒介。

2.家长的微媒介督导方式

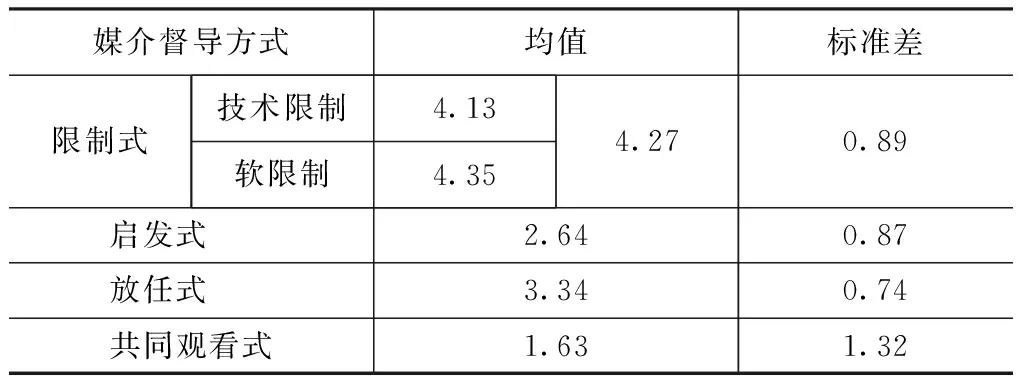

从家长问卷结果看(见表1),目前家长对子女的微媒介督导方式主要采取限制式,其中最主要依靠限制时间与空间或某些约定等软性手段限制子女的微媒介使用,而通过设置密码或控制微媒介终端的限制方式也较多见。放任式管教方式得分处于中界点之上,一定程度上反映了一些家长对子女微媒介使用的疏离状态,家长往往不采取启发式或共同观看式的督导方式。总体而言,家长对子女微媒介使用的督导方式倾向于监督与硬性控制,而不是指导与引导等积极方式。

表1 家长对子女的微媒介使用的督导方式

3.子女对父母的微媒介督导方式的看法与“逾越”行为

微媒介成了父母与子女的紧张关系源之一,子女对家长的微媒介督导方式存在较大看法,总体倾向于质疑家长的微媒介督导方式(均值为2.26,标准差为0.82),尤其是男生颇有微词(均值为2.03,标准差为0.71),结合表1分析,很多家长采取较为简单粗暴的硬性控制方式来限制子女的微媒介使用,情理之中遭到子女的质疑与不满。从微媒介“逾越”行为看(表2),子女试图摆脱家长的媒介监督与控制,一定程度上形成了“媒介叛逆与抗争”,微媒介成了家长与子女间新的冲突源,正在解构传统的家庭沟通模式与权力关系。

表2 子女的微媒介“逾越”行为

4.微媒介负面信息对子女影响的感知差异

微媒介负面信息主要有黄色信息(如色情信息与暴力信息)、黑色信息(宣扬不良价值观等信息)、红色信息(赌博与诈骗等违法信息)与灰色信息(不良交友信息与低俗等信息),黄色信息与红色信息属于显性信息,往往被截流或屏蔽,而灰色信息与黑色信息较为隐蔽而广泛传播。从父母与子女的统计结果看,父母与子女对这些负面信息影响感知存在差异(见表3)。父母视角看,认为子女最容易受到色情信息的影响,其次是暴力信息与负面社交信息。子女则认为自己最容易受到暴力信息的影响,其次是色情信息,忽视负面社交信息。整体而言,父母观点强调黄色信息、灰色信息与红色信息带来的负面影响,子女观点则聚集到黄色信息与红色信息层面,忽视黑色信息与灰色信息,父母与子女都倾向于忽视普泛化的西方二次元等黑色信息带来的负面影响,而日美韩二次元等新兴文化是青少年微媒介信息消费的主要内容,父母与青少年都低估了黑色信息与灰色信息的负面影响。

表3 父母与子女的微媒介负面信息影响的感知

5.家长对微媒介督导的忧虑

微媒介呈现的媒介高度个体化赋予了青少年媒介使用的自由度,弱化了父母的媒介话语权,不同程度上流露出了对微媒介督导的忧虑(见表4)。微媒介终端不断增多,青少年微媒介使用时空碎片化,父母很难像以前固定上网时代监管子女的上网行为,一方面是由于精力、时间、成本与自身知识的影响因素无法跟上与微媒介相匹配的亲职督导方式,另一方微媒介与青少年的无缝链接,微媒介深层嵌入到青少年的学习与生活中,导致媒介的亲职督导受到影响,传统亲职督导方式面临瓦解与失效境地。

表4 父母的微媒介督导担忧

(二)父母与子女间的微媒介及其亲职督导认知差异分析

1.微媒介负面信息影响的第三人效应分析

结合微媒介负面信息影响方式,对父母与子女的问卷进行配对样本T检验,分析父母与子女间对微媒介负面影响感知是否存在偏差。研究结果显示(见表5),家长的微媒介负面信息影响的第三人效应明显,子女的微媒介负面信息影响不存在第三人效应,反映了父母普遍担心子女受到微媒介负面信息的影响,子女认为自己与父母相比负面影响感知并没有差别。

表5 父母与子女的微媒介负面信息影响的第三人效应

注:**代表P<0.01,下表同理。

2.微媒介亲职督导方式认知差异

为了探究父母亲职督导的自我评价与子女对其的评价是否存在差异,从媒介督导的合适性与有效性进行对比分析,对父母与子女的问卷进行配对样本T检验。分析结果表明,父母与子女对亲职督导的合适性存在显著差异(见表6),父母倾向于认为自己对子女的媒介督导方式是合适的,而子女却倾向于认为不合适,父母与子女间存在一定的冲突。对微媒介亲职督导的有效性进行配对T检验,发现父母与子女对微媒介督导方式的有效性还是存在差异的(见表7),父母的督导方式有效性在子女看来存在“折扣效应”。整体上,微媒介环境下亲职督导的合适性与有效性受到了挑战,青少年呈现一定程度的“媒介叛逆”心理。

表6 父母与子女看待微媒介督导方式合适性的配对检验

表7 父母与子女看待微媒介督导方式有效性的配对检验

(三)微媒介督导方式对青少年的微媒介行为影响分析

1.微媒介督导方式对青少年的媒介“逾越”行为的影响

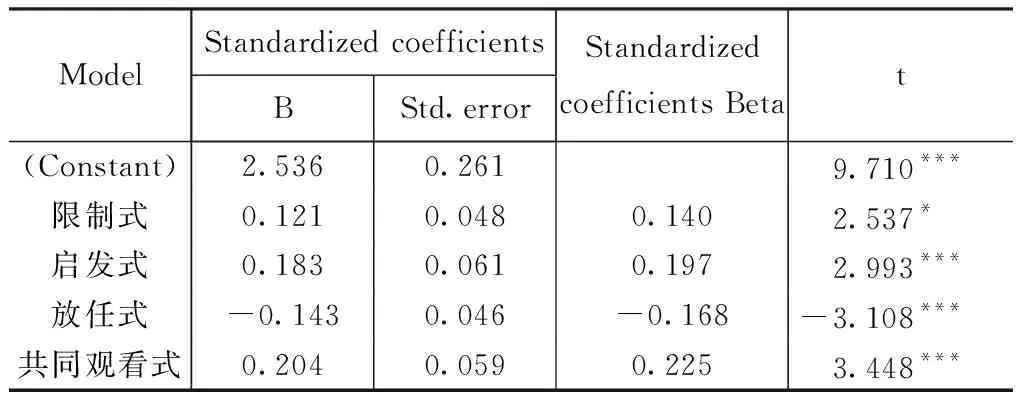

家长的督导方式是否对青少年的媒介“逾越”行为产生影响呢?对家长问卷中的微媒介督导方式与学生问卷中的微媒介“逾越”行为进行多元线性回归分析(家长与学生问卷的回归统计分析可避免同源方差问题),统计结果显示(见表8),限制式督导对媒介“逾越”行为影响最大,其次是放任式,而共同观看式与启发式的影响相对较少,表明家长采取过于严格或完全放任的媒介督导方式,子女的媒介“逾越”行为就可能发生,采取较为开放的督导方式青少年的“媒介叛逆”行为则相对弱些。

表8 微媒介督导方式对青少年的媒介 “逾越”行为多元回归分析

2.微媒介督导方式对青少年微媒介素养的影响

微媒介督导方式是否影响青少年的微媒介素养呢?为此进行多元回归分析,发现微媒介督导方式对青少年的微媒介素养产生了显著影响,但影响程度不一(见表9)。共同观看式的影响程度最大,其次是启发式,表明家长采取较为开放的媒介督导方式则能提高青少年的微媒介素养,而家长若越采取放任式督导,青少年的媒介素养呈现越低。

表9 微媒介督导方式对青少年的微媒介素养多元回归分析

四、讨论与结论

本研究结果发现,青少年微媒介使用愈发普遍,绝大多数青少年经常使用微信、QQ、微博、微视频等微媒介,微媒介成了青少年的一种重要生活方式。面对青少年微媒介使用的普泛化,父母的微媒介亲职督导侧重于“监”而非“导”,往往采取社会取向的权威限制的媒介督导方式,制定一定限制规则或设置密码等方式来控制子女的微媒介使用行为,而实施共同观看或具有启发式的督导方式的家长相对较少。这与微媒介导致的亲职权力弱化后果的担忧有关,家长普遍担心微媒介影响亲职督导的有效性与控制感。微媒介碎片化使青少年媒介使用愈来愈脱离家庭场景,原有青少年固定媒介使用的简单督导模式变得复杂多变,增加了亲职督导的成本与精力。且面对新事物,父母的微媒介经验与技能还在重塑中,不确定性与边界模糊加重了家长对子女的微媒介误用的担忧。而根据研究结果,面对父母主要依靠限制式督导,青少年愈来愈呈现“微媒介叛逆”,整体上对父母的微媒介督导方式持怀疑态度,甚至有些子女明确反对父母的媒介督导。从行为层面看,脱离亲职控制的微媒介逾越行为也较为普遍,子女用“媒介叛逆行动”抗争与抵制父母的微媒介话语权。可以看出,微媒介正在冲击传统的家庭形态,逐步解构主流的亲职督导方式,新的家庭沟通模式与新的家庭沟通关系正在重构。

父母与子女对微媒介及其督导方式认知存在偏差。首先,在微媒介负面信息受影响的风险感知排序上存在一定差异,父母视角的排序是色情信息、暴力信息与不良交友信息,而子女视角排序则是暴力、色情与诈骗信息,对不良交友信息则不太敏感。但双方都忽视了较为隐性的西方二次元不良信息等黑色信息的潜移默化影响。其次,微媒介负面影响的第三人效应也呈现一定的差异,父母认为子女受到微媒介的负面影响更大,而子女视角则并没有第三人效应。微媒介信息的风险感知主要受到个体知识经验、态度与自我效能等方面的影响,父母与子女在微媒介负面信息影响的感知存在差异,父母较为担忧子女受到微媒介的负面影响,微媒介知识技能、亲子微媒介互动与控制感弱化事实上形成了父母认知上的悲观偏差。子女对待微媒介看法则较为乐观,采取较为积极主动的家庭沟通行为。最后,亲职督导方式的认知存在差异。父母认为自己的微媒介督导方式较为合适,青少年涉世未深媒介批判能力较弱、免受微媒介负面信息泛滥的伤害等理由为父母严格控制方式提供了合理辩护。而子女却持消极态度,质疑父母督导方式的合理性,担心父母的过度介入会干预他们的独立性和干扰他们的隐私,这与ChangHoan Cho的研究结果一致。从微媒介督导方式有效性看,父母认为较为有效,子女虽尚可认同父母的微媒介督导方式有效性,但认同程度却较微弱。

微媒介亲职督导方式认知差异反映了传统亲职督导方式受到微媒介的冲击,微媒介生成的人与媒介的新型关系正在逐步影响家庭场域,微媒介赋予子女极大沟通自由度使得子女成为家庭沟通的积极参与者与建设者,但子女的微媒介赋权弱化了父母的媒介控制权,传统保护控制式的媒介督导方式正面临威胁。因此,面对微媒介对家庭场域冲击,家庭沟通需要反思传统的自上而下媒介督导方式,建立普遍化的平等沟通模式。“微时代”的家庭沟通需要新的媒介政策、新的沟通理念与新的督导方式,来减少父母与子女的认知偏差。父母视角看,需要对微媒介及子女的微媒介诉求给予深度洞察与理解,摆正父母在微媒介家庭沟通中的角色与定位,形成微媒介环境下家庭沟通成员的主体间性的平等沟通意识。子女则要具备同理心,理解父母亲职督导的心理担忧与期待,加强与父母的微媒介沟通,积极分享微媒介知识经验与情感互动,增强家庭凝聚力,形成良好的亲子关系。

不同的微媒介督导方式很大程度上形塑了子女的微媒介行为与素养。从子女的微媒介“逾越”行为看,概念取向的媒介督导方式更不会引发子女的“微媒介叛逆”行为,共同观看式与启发式的媒介督导激发青少年的媒介逾越行为的程度较弱,而采取社会取向的限制式与放任式的媒介督导引发青少年的媒介逾越行为程度则较强。从子女的微媒介素养看,采取概念取向的媒介督导方式和限制式媒介督导能够提升青少年的微媒介素养,但放任式媒介督导与青少年的微媒介素养呈现反效果,反映了父母在子女媒介督导的不作为可能导致青少年微媒介素养低下。因此,微媒介环境下,父母的亲职督导还处在传统的强硬控制模式,强硬的媒介控制具有短期效应,是基于保护子女免受伤害视角,父母便于监控子女的微媒介使用行为。但长期看,较为有效的概念取向的媒介督导方式可形成较好的家庭沟通关系,子女在家庭沟通与家庭建设中更为积极主动,有效提升子女的微媒介素养与技能,形成子女对社会的正向认知、态度与行为,也有助于增强家庭凝聚力。尤其是在形塑子女媒介批判能力上,概念取向的家庭沟通模式较为有效。媒介高度个体化的微媒介社会,正在生成新的家庭沟通关系,如何平衡子女的微媒介使用与亲职督导成了家庭沟通的两难境地,需要更具适应性的家庭沟通模式有效应对微媒介冲击。父母的角色一方面需要扮演子女的数字资产与数字能力的培育者,增强子女的微媒介素养。另一方面,父母需要重新看待微媒介,增强微媒介在家庭沟通中的作用,深刻意识到微媒介使家庭沟通也呈现“个体化、碎片化、去中心化”趋势,正确看待子女微媒介使用在家庭沟通中的功能与角色,在子女隐私、独立性与媒介督导之间找到适度平衡,形成良好的亲子关系。

微媒介使得家庭日益数字化、液态化,与之更匹配的概念取向亲职督导方式对子女更有效,但社会取向的强制性控制方式则更流行。当然,微媒介的亲职督导方式可能存在相互交叉、来回切换现象,家长未必就一味秉持单一的督导方式,亦可能几种督导方式并行齐用。改变家长的微媒介督导方式何其难,从各国家庭的数字实践与能力提升经验来看,微媒介的家庭沟通需要整合社会资源,政府、媒体等各类组织要加大“数字家庭”培育与建设,培训家庭成员尤其是父母的微媒介沟通经验与互联网技能,把青少年的微媒介素养作为一种公民的基本素养进行培育与提升,强化微媒介在家庭沟通中的功能与作用,重塑正确适宜的微媒介家庭沟通关系。

注释:

① 杨光:《微媒介与“微生活”中的审美》,《社会科学辑刊》,2016年第6期。

② 裴萱:《从“碎微空间”到“分形空间”:后现代空间的形态重构及美学谱系新变》,《福建师范大学学报》,2017年第5期。

③ 王鑫:《理解微文化:基于媒介的视角》,《现代传播》,2017年第5期。

④ Helsper E.J.ParentalMediationofChildren’sInternetuse.Journal of Broadcasting & Electronic Media,2008.52 (4).pp.581-599.

⑤ 林燕:《“微时代”背景下青少年社会化的挑战与消解》,《现代传播》,2016年第3期。

⑥ 盖琪:《“微时代”与“裸贷”:移动互联网语境下的媒介文化症候审思》,《学术与探索》,2017年第2期。

⑦ 张煜麟:《社交媒体时代的亲职监督与家庭凝聚》,《青年研究》,2015年第3期。

⑧ Koerner,Cvancara.TheInfluenceofConformityOrientationonCommunicationPatternsinFamilyConversations.Journal of Family Communication,2002,2.pp.133-152.

⑨ Shearman & Dumlao.ACross-culturalComparisonofCommunicationPatternsandConflictbetweenYoungAdultsandParents.Journal of Family Communication,2008,8.pp.186-211.

⑩ Fowler,Pearson & Beck.TheInfluencesofFamilyCommunicationPatternsonAdultChildren’sPerceptionsofRomanticBehaviors. Journal of the Communication,Speech & Theatre Association of North Dakota,2010,23.pp.1-11.