张呼铁路施工振动对长城文物影响研究

2018-07-05陈淑连中铁工程设计咨询集团有限公司环境工程设计研究院北京100055

陈淑连(中铁工程设计咨询集团有限公司 环境工程设计研究院,北京 100055)

随着铁路行业的快速发展,大量高速铁路不断开工建设,由铁路施工和运营引起的环境振动问题变得尤为突出[1-6]。铁路施工期、运营期引起的环境振动可能会对周边文物产生不同程度的损伤,对有重要历史价值的文物或古建筑产生一定影响[7-8]。目前,国内针对铁路施工振动造成的文物影响的研究刚刚起步,振动影响形式及影响程度需要进一步分析论证。铁路施工期振动对文物影响的规律认识不够,则难以确定增加振动治理投资的合理性和必要性,在此,依托张家口至呼和浩特铁路(以下简称“张呼铁路”)下穿长城烽火台施工期的振动监测结果,结合振动速度、地面沉降量等分析论证铁路施工期振动对临近文物建筑的影响,以期为同类项目振动预测、振动监测、环保设计工作提供参考和借鉴。

1 工程及研究概况

1.1 工程概况

新建张呼铁路自张家口南站引出,先后途径河北省张家口市,内蒙古乌兰察布市、呼和浩特市,终点站设置在呼和浩特东站。铁路等级为客运专线,设计正线全长286.8 km,采用电力牵引,速度目标值:张家口南至陶卜齐350 km/h,陶卜齐至呼和浩特东250 km/h。

本次研究河北段明长城遗址按照国家级文物保护单位的标准进行控制。古长城遗址的保护范围:保护区范围在城墙墙角外延100 m,建设控制地带为保护范围边界外延200 m。根据现场踏勘,张呼铁路沿线基本无明显长城遗迹,仅有烽火台残留。烽火台建筑年代为明代,用途为军事设施,保存情况较差。

张呼铁路大尖山一号隧道、大尖山二号隧道、大尖山三号隧道下穿河北段明长城遗址古长城烽火台遗址。张呼铁路沿线河北段明长城遗址烽火台情况如表1所示。

1.2 主要研究内容

大尖山隧道施工工艺经多方面优化比选后采取钻爆法施工。在此,针对施工期隧道钻爆法施工振动实测数据展开研究,以揭示高速铁路隧道施工期间振动对文物的影响。由于大尖山一号隧道与长城烽火台的距离更近(见表1),相对而言振动影响可能更大,重点结合大尖山一号隧道监测情况评价施工振动的影响。

表1 张呼铁路沿线长城烽火台基本情况

本次研究拟定施工期振动对长城文物的影响主要包括古文物振动位移和速度2个方面,因而针对张呼铁路下穿长城烽火台施工期间的振动速度和地面沉降量进行监测,依据监测结果评价施工振动对文物的影响。

根据GB/T 50452—2008《古建筑防工业振动技术规范》,古建筑的振动限值由其纵波波速和重要程度共同决定。张呼铁路沿线长城属于古建筑砖石结构,允许振动速度按照0.15 mm/s作为限值,地表总沉降小于3 cm为变形控制标准。

按照GB 6722—2003《爆破安全规程》,对于一般古建筑与古迹,爆破振动频率f≤10 Hz时,安全允许质点振动速度V限值为0.1~0.3 cm/s;10 Hz

2 监测结果与讨论

2.1 爆破振动监测及结果分析

(1)监测内容。监测每个测点在X,Y,Z(分别代表水平方向1、水平方向2和垂向)3个方向上的质点振动速度。现场监测期间分别对隧道内和穿越影响范围内的既有结构进行监测,即每次爆破开挖前,在隧道掌子面附近的隧道初支结构或二衬结构上布置测点,测试爆破开挖在新建隧道结构处的振动影响;通过对爆破瞬时测点在不同方向上的质点振动速度进行分析,对监测对象受爆破振动影响程度进行评价。

(2)仪器设备。使用人工爆破振动测试仪,并配备三向振动速度传感器。

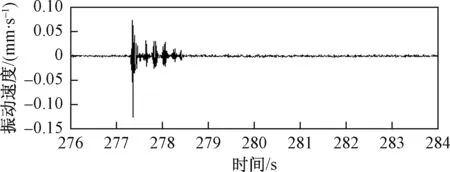

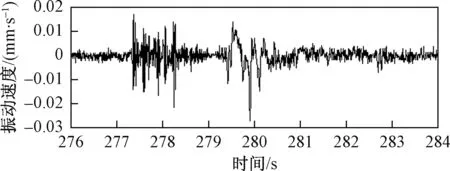

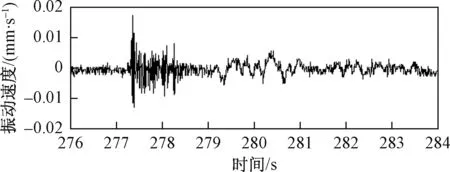

(3)监测结果及分析。爆破施工装药量4 kg,试验爆破位置位于大尖山一号隧道斜上方烽火台底部基础处。隧道爆破振动监测结果:水平方向1、水平方向2和垂向的振动速度分别为0.100 2 mm/s、0.022 3 mm/s和0.015 3 mm/s,爆破时不同方向的速度时程曲线如图1至图3所示。

图1 水平向1速度时程示意图

图2 水平向2速度时程示意图

图3 垂向速度时程示意图

从监测结果可以看出,施工爆破时,测点水平两方向振动速度分别为0.10 mm/s及0.02 mm/s,即合成水平振动速度为0.10 mm/s,垂向振动速度为0.02 mm/s,对照振动允许速度限值,上述速度均未超出振动允许速度限值(0.15 mm/s)。

杨曦[8]采用公式计算法对铁路施工振动对文物的影响进行预测,振动预测结果显示,距离5~20 m处振动速度为0.124~0.373 mm/s,说明如果不采取措施文物振动速度将出现超标,铁路施工振动可能对文物结构产生破坏,因而需根据振动预测及监测结果,采取必要的治理措施减缓铁路施工振动对周边文物影响。

2.2 施工期地面沉降监测及结果分析

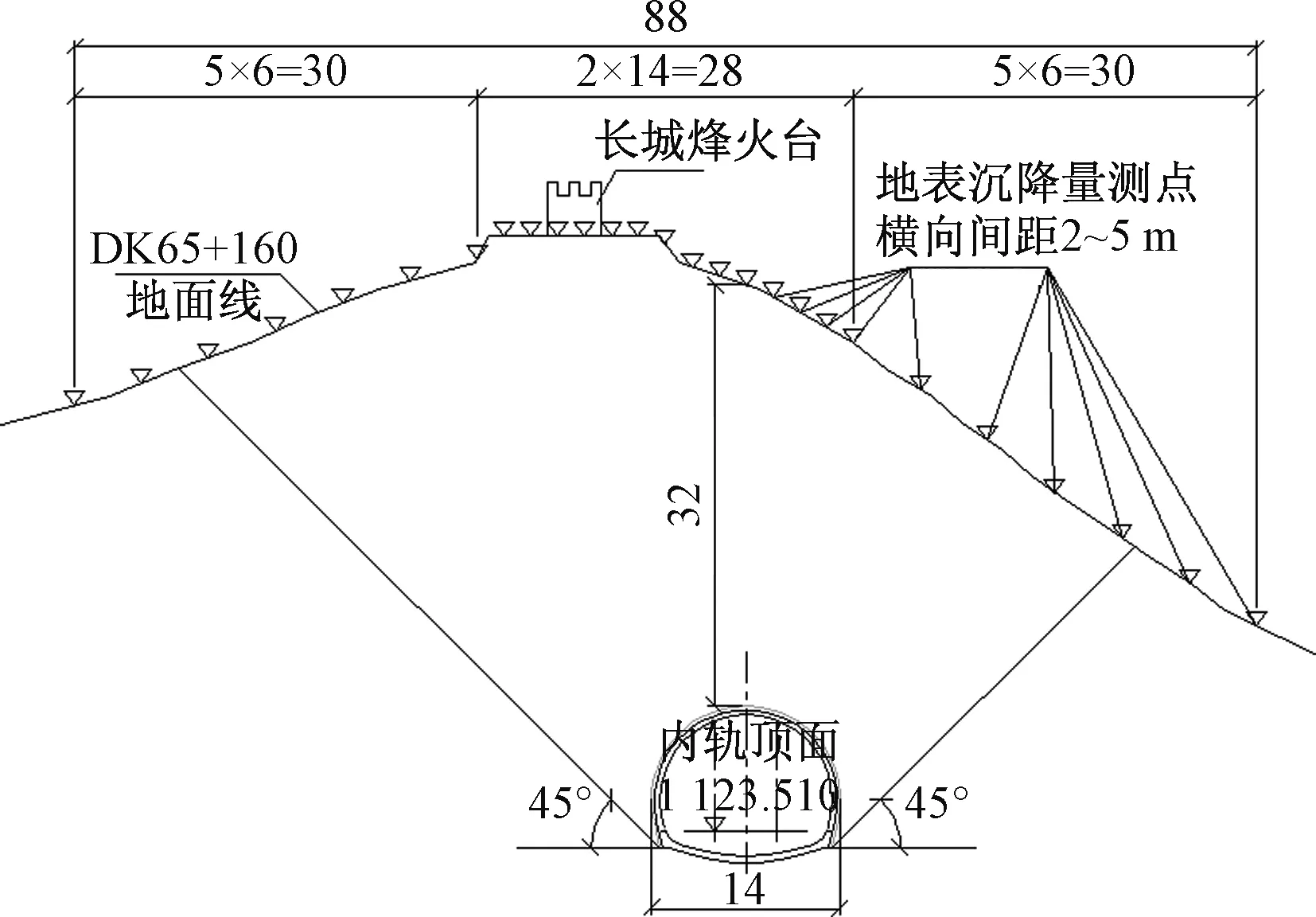

(1)监测网加密和观测点布设。大尖山一号隧道进口有垂直变形监测工作点1个。按照国家二等水准测量的技术要求加密水准点5个,均按照地表沉降专用监测点布设。地表沉降测点横向间距为2~5 m,在隧道中线附近测点应适当加密,纵向测点布置与洞内收敛、拱顶下沉量测断面对应同一里程,测点布置如图4所示。

图4 地面沉降监测点位示意图(烽火台里程)

(2)仪器配置。地面沉降监测采用1台电子水准仪,并配1副原装3 m铟瓦尺,观测过程中采用5 kg尺垫1对。

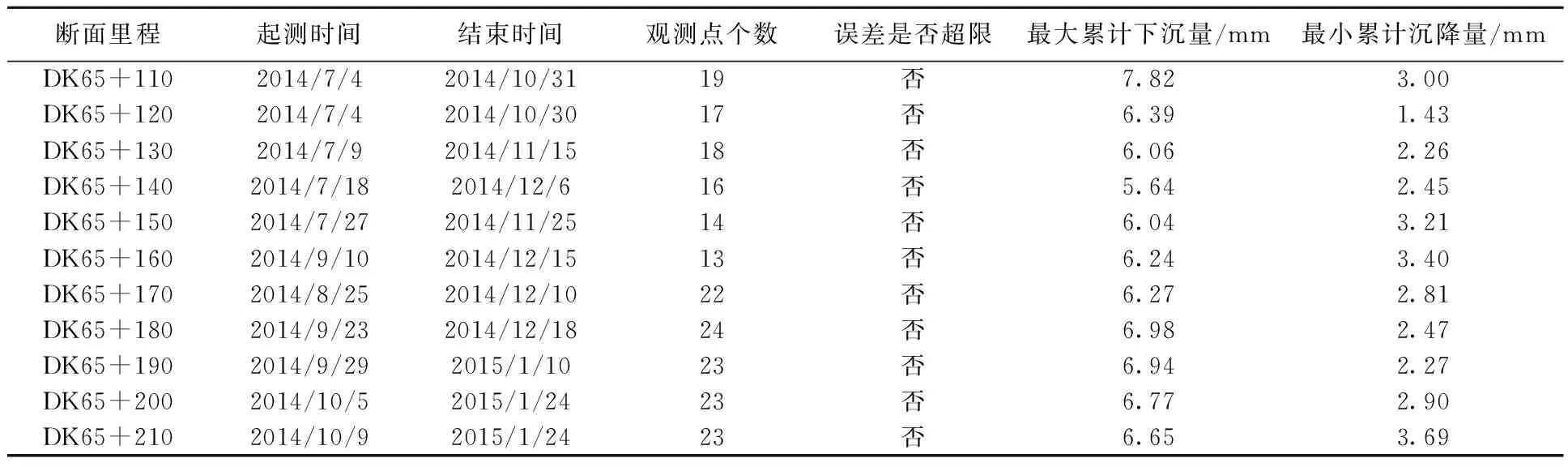

(3)监测结果及分析。大尖山一号隧道DK65+110—DK65+210段下穿烽火台段地表沉降观测工作开始于隧道开工前,首次观测起始于2014年7月4日。大尖山一号隧道下穿烽火台地表沉降段落共有11个断面,该段落隧道埋深位15~30 m,在隧道施工下穿烽火台期间,该段地表沉降观测数据没有较大的变化,数据趋于平稳,所有点位中误差均在规范要求范围内,沉降设施保护良好。各监测断面观测情况统计如表2所示。

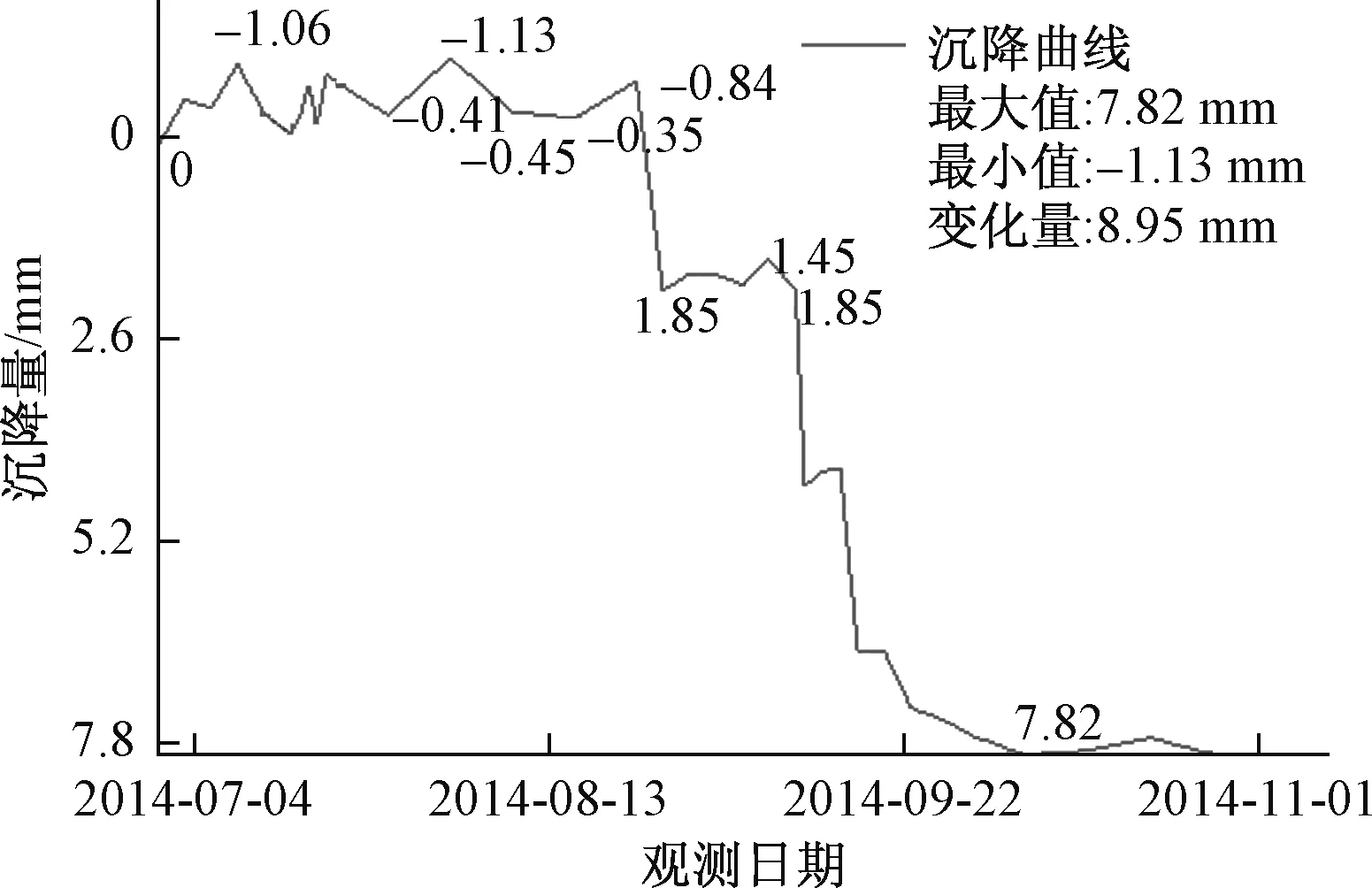

大尖山一号隧道DK65+110—DK65+210段地表沉降最大累计沉降为7.82 mm,产生最大沉降量的断面发生在DK65+110断面上,第8个监测点位置。DK65+110断面08D1点时间-累计沉降曲线如图5所示。

DK65+110断面08D1点位于隧道正上方,地表覆盖层为15 m。2014年8月20日下台阶施工时观测数据开始发生较大的变化,最大累计沉降量为7.82 mm(见图5),到2014年9月10日仰拱施工完成后地表下沉速度明显变缓,2014年9月25日二衬施工完毕后,该数据开始平稳,围岩稳定。

表2 大尖山一号隧道地表沉降观测情况统计

图5 DK65+110断面08D1点时间-累计沉降曲线图

经过对所有监控数据的对比分析,隧道下穿烽火台时,隧道上方监测点位会有0~7 mm左右的累计下沉变化量,平均变化速率为0.88 mm/d。地表沉降主要集中在下台阶开挖施工过程中,随着仰拱、二衬施工完毕,围岩逐渐稳定。地表覆盖层的厚度对地表下沉也有很大的影响,变化段落主要集中在线路正上方和地表覆盖层薄的地方。离线路中线越远,监测点位变形速率越小。在整个监测过程中,隧道地表在隧道掘进过程中标高变化很小,围岩稳定。

3 结论与建议

对张呼铁路施工期下穿长城烽火台段振动影响进行了实测,主要测试文物振动位移速度和地面沉降量。施工期振动监测结果表明,施工爆破时,测点振动允许速度未超出振动允许速度限值。隧道下穿烽火台时,隧道上方监测点位会有0~7 mm左右的累计下沉变化量,平均变化速率为0.88 mm/d,满足地表总沉降变形控制标准;地表沉降主要集中在下台阶开挖施工的过程中。

对下穿振动影响的实测分析表明,铁路工程选线阶段时应优先采取绕避文物保护单位的方案,如果受线路条件等限制,铁路以隧道形式穿越文物保护单位时,采用深挖隧道形式可以减少对文物的振动影响。此外,还应从环境影响角度对施工方案进行比选,采取环境友好型施工方式,严格按照相关施工规程进行作业(如严格执行爆破最大单响药量),根据监测结果及时调整,以进一步减少铁路施工振动对文物的影响。

参考文献:

[1] 辜小安.铁路环境振动影响状况及防治技术分析研究[J]. 铁路节能环保与安全卫生,2017,7(5):223-228.

[2] 程伟,贺少辉,康富中.深埋多层大跨铁路车站施工对八达岭景区影响的数值分析[J]. 铁路建筑技术,2011(2):30-34.

[3] 田苗,熊春梅,袁富琼,等.列车引起的环境振动问题研究[J].噪声与振动控制,2013,33(1):143-147.

[4] 陈建国,于秀梅,魏显峰.轨道交通振动对环境影响的研究[J].铁道标准设计,2007(1):82-85.

[5] 卢华喜,梁平英,徐晏平.高速列车引起建筑物振动的研究方法概述[J].噪声与振动控制,2010,30(4):50-53.

[6] 孟鑫,刘鹏辉,姚京川,等.重载铁路振动对沿线建筑物结构影响试验[J].噪声与振动控制,2015,35(2):101-106.

[7] 孙涛,王宗鹏,高二鹏.铁路建设项目对典型环境敏感区的影响及减缓措施研究[J]. 铁路节能环保与安全卫生,2016,6(1):11-15.

[8] 杨曦.某铁路建设项目跨越长城的影响分析与防护措施[J].铁路节能环保与安全卫生,2017,7(1):27-30.