两汉汉语情态动词“能”的功能变化

2018-07-03余素勤

余素勤

(北京大学 中文系,北京 100871)

从现有研究来看,对情态动词“能”的研究,先秦汉语较多,如刘利(2000)[1](P109~122)、和巫雪如(2012)[2](P192~204);两汉汉语的研究较少,已见的如李明(2002)[3](P258~260)、李明(2016)[4](P43)对两汉汉语情态动词的研究,和赵亚丽(2005)[5](P10~13)对《论衡》助动词的研究。并且,从他们的研究来看,两汉汉语中情态动词“能”的语义功能和先秦基本一致,如李明(2002)[3](P259)指出“两汉时期助动词‘能’的用法同于先秦,主要表示条件可能(条件类),偶尔表推测(认识类)、许可(道义类)”。

上述结论仅从义项的角度来比较,认为两汉汉语的情态动词“能”的义项与先秦汉语基本一致。不过,仔细对比用例,会发现有两个大的变化:指向VP事件能性的“能”增加;对主语编码的要求降低。

本文就这两点进行探讨,在具体分析两汉用例之前,先对先秦汉语情态动词“能”的核心语义做个简单介绍,并区别三类不同的动力情态“能”。

一、先秦汉语“能”的核心语义和基本特征

先秦汉语“能”的主要功能是表示主体主语的恒定能力,如下例(1)和例(2)。从主语来看,它大多数是“能”后VP核心动词的主体,多数指人,只有少部分指无生事物,或身体官能,指事件的极少。从“能”后VP来看,VP多是带有施动性和意志性,且本身编码了VP所述事件的终点,如下例(1)的“斫”本身编码了“斫”的终点“堊尽”。从决定VP事件能性的因素来看,VP事件能否实现完全由主体主语决定。

(1)匠石曰:“臣则尝能斫之。虽然,臣之质死久矣。”(《庄子·徐无鬼》)

(2)公孙挥能知四国之为。(《左传·襄公31年》)

二、三类不同的动力情态“能”

动力情态(dynamic modality)表示的是物质世界中人的能力、意愿,或者物体的性质、功用等。从VP事件能性的决定因素来看,动力情态“能”至少可以分为两类,一类是主体主语,如上例(1)(2);一类是外在客观条件,如例(3)。

(3)王事靡盬,不能蓺稻粱。(《诗经·唐风·鸨羽》)

然而,有些例句中,决定VP事件能性的既有主体主语,也有外在客观条件,如:

(4)不有晋国,以辅王室,安能建侯?(《国语·晋语四》)

这一句“(王室)建侯”能否实现既和客观条件“有晋国”相关,也与主体“王室”自身的能力相关。此句的“能”不指主体有什么样的能力,而指主体能否做到某个特定事件。再如:

(5)楚庄夫人卒,共王母。王未能定郑而归。(《左传·襄公9年》)

这一句指“楚共王”还没能做到“定郑”一事。从语境来看,“楚共王”有没有做到“定郑”一事,既和主体“楚共王”相关,也和时间不够等客观条件相关。并且,“王未能定郑”并不代表“王”没有“定郑”的能力。

对比例(4)(5)和上例(1)(2),指向主体的“能”至少可以再分为两类,一类指向主体的恒定能力,一类指向VP事件的能性。正如上文所言,前者在先秦汉语中更为基础,在“能”和指人主语、施动性强的VP组合时,主体恒定能力是默认解读,只有在条件、原因、假设复句等有标记语境中,才解读为VP事件的能性。

三、指向特定事件能性的“能”增加

两汉汉语中,指向VP事件能性的“能”增加。主要有两个表现。

(一)身体官能主语(或状语)增加,指人主语的默认解读改变

两汉汉语中“能”前指称身体官能的主语(或状语)例子增多,如:

(6)夫歆不用口则用鼻矣。口鼻能歆之,则目能见之,目能见之,则手能击之。(《论衡·祀义》)

(7)田常心害监止,监止幸于简公,权弗能去。①(《史记·田敬仲完世家》)

(8)虞卿谓赵王曰:“秦之攻王也,倦而归乎?王以其力尚能进,爱王而弗攻乎?”(《史记·平原君虞卿列传》)

(9)侯生乃屏人闲语,曰:“嬴闻晋鄙之兵符常在王卧内,而如姬最幸,出入王卧内,力能窃之。”(《史记·魏公子列传》)

(10)厉王乃驰走阙下,肉袒谢曰:“臣母不当坐赵事,其时辟阳侯力能得之吕后,弗争,罪一也。”(《史记·淮南衡山列传》)

这五例的“能”都指向主体的恒定能力。例(6)的主语“口鼻”“目”“手”指称主体的身体器官,其余四例的“权”“力”指向主体的抽象官能。值得注意的是,例(9)和(10)虽然以“力”做主语,但决定VP事件能性的并非主体的力量,而是主体的其他内在条件。那么,此处“力”并非实有所指,而是具有其它功能,这个功能可以从例(10)和(11)的比较得知。

(11)公子自度终不能得之于王,计不独生而令赵亡,乃请宾客,约车骑百余乘,欲以客往赴秦军,与赵俱死。(《史记·魏公子列传》)

例(10)“能”前有“力”,指主体恒定能力,而例(11)“能”前没有“力”,有时间副词“终”,修饰VP事件,“能”指VP事件最终无法实现。

再来比较(6)和(12),(7)和(13),(8)和(14)。

(12)使颜渊处昌门之外,望太山之形,终不能见。(《论衡·书虚》)

(13)平原君曰:“胜也何敢言事!前亡四十万之众于外,今又内围邯郸而不能去。”(《史记·鲁仲连邹阳列传》)

(14)然兵困于京、索之间,迫西山而不能进者,三年于此矣。(《史记·淮阴侯列传》)

例(6)的“目能见之”和例(12)的“终不能见”也有类似的差别,(6)的“能”指“目”有“见”的能力,(12)的“能”指“见”无法实现。例(7)的“权弗能去”指主体的权力不够大,没有能力去除;而例(13)的“今又内围邯郸而不能去”则有歧义:“胜没有能力打退敌人”和“胜打退敌人”无法实现。例(8)和(14)类似。

由此而言,带身体主语(或状语)的“能”,和不带的“能”解读不同,前者只有指向主体能力一种解读,后者更偏向指VP事件能性。以身体官能做主语(或状语),其目的就是为了减少歧义,排除“VP事件能性”解读。

与身体主语(或状语)类似的是下面这类,如:

(15)a.有畔心,数称病不见汉使者。使者皆注意嘉,势未能诛。(《史记·南越列传》)

b.左将军击朝鲜浿水西军,未能破自前。(《史记·朝鲜列传》)

(16)a.且昔齐愍王南攻楚,破军杀将,再辟地千里,而齐尺寸之地无得焉者,岂不欲得地哉?形势不能有也。(《史记·范睢蔡泽列传》)

b.帝告我:“晋国且世衰,七世而亡,嬴姓将大败周人于范魁之西,而亦不能有也。”(《史记·赵世家》)

例(15)(16)的a句都以“势”或“形势”为主语,表示主体不具备客观条件。b句主语为主体“左将军”和“嬴姓”,表示VP事件没能实现或实现不了。

相较而言,指人主语和“能”是无标记组合,指称身体官能或外界环境的,如(15)a的“势”,和“能”是有标记组合。有标记组合指主体能力,而无标记组合倾向指VP事件能性。

与此相应的一个现象是,即使没有身体官能的主语(状语),当“能”指向主体能力时,大多数都有其他语境提示,如:

(17)天子闻嘉不听王,王、王太后弱孤不能制,使者怯无决。(《史记·南越列传》)

(18)调达难陀奋其威武,便前欲击。太子止言:“此非为人,大力魔王耳,卿不能制。”(竺大力,康孟详译《修行本起经》,3/466a)

例(17)的中的“弱孤”提示了主体“王、王太后”的性质,同时也减少了此句“能”的歧义:不指实际上“王、王太后制嘉”没实现,而指其能力不足。例(18)中出现了对客体的描述“大力魔王”,也暗示“能”当解读为“卿的力量不足以去‘制之’”。

上述例句表明:两汉汉语中,指向主体能力的“能”往往需要其他语境提示,指向VP事件能性的“能”是指人主语“能”的默认解读。

(二)汉人注释中以“能”注释原文

在汉注之中,有不少原文中没有“能”之处,在注释中以“能”注释,如:

(19)储子曰:“王使人瞰夫子,果有以异于人乎?”赵岐注:果,能也。谓孟子曰:王言贤者身貌必当有异,故使人视夫子能有异于众人之容乎?(《孟子·离娄下》)

(20)吾不知天之高也,不知地之厚也。高诱注:言不能知孔子圣德之如天地。(《吕氏春秋·慎人》)

(21)乐正子见孟子,曰:“克告于君,君为来见也。嬖人有臧仓者沮君,君是以不果来也。”赵岐注:果,能也。曰:克告君以孟子之贤,君将欲来,臧仓者沮君,故君不能来也。(《孟子·梁惠王下》)

(22)心之忧矣,曷维其已?毛传:忧虽欲自止,何时能止也?(《诗经·邶风·绿衣》)

(23)今释越而伐齐,譬之犹惧虎而刺猏。虽胜之,其后患无央。高诱注:虎之患未能央。(《吕氏春秋·知化》)

(24)苟为善,后世子孙必有王者矣。赵岐注:诚能为善,虽失其地,后世乃可有王者,若周家也。(《孟子·梁惠王下》)

例(19)和(20)都是主体目前的状态,指主体已达到所述状态。例(21)~(24)都指特定事件的能性。例(21)指过去事件“君来”未能实现,用“能”解释原文的“果”。例(22)的VP事件指向将来,以无意志事物“忧”做主语,也指“忧止”未能实现。例(23)指在“释越而伐齐,胜之”的情况下,“虎之患央”还没能实现。例(24)在假设从句中增加“能”,指主体能不能做到“为善”,也是指向VP事件能性的“能”。上述几例是汉注中增加“能”的两种主要类型:主体状态和特定事件。这些都是指向VP事件能性的“能”,而非指主体能力的“能”。从这些例子也可以看出,两汉汉语中,指VP事件能性的这类“能”使用得比先秦更为普遍。

四、主语编码要求降低

相较先秦汉语,两汉汉语中无生事物主语、事件主语和身体官能主语增多。身体官能、无生事物主语可以担任“能”的主体、凭借和客体,事件主语可以担任“能”的主体和凭借。下文分别论述。

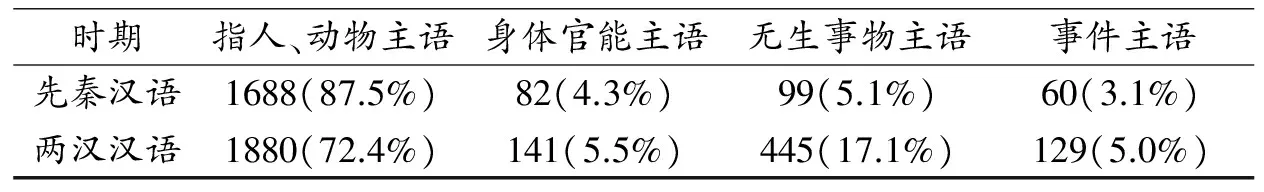

表1 表先秦两汉汉语中动力情态“能”主语的语义属性②

(一)客体主语

客体主语分为两类:一类是由客体决定VP事件能性;一类是非客体因素决定VP事件能性。先来看后者,如:

(25)尧善之,乃使舜慎和五典,五典能从。(《史记·五帝本纪》)

(26)先时中山负齐之强兵,侵暴吾地,系累吾民……先王丑之,而怨未能报也。(《史记·赵世家》)

(27)胡亥既然高之言,高曰:“不与丞相谋,恐事不能成。臣请为子与丞相谋之。”(《史记·李斯列传》)

(28)干将之刃,人不推顿,苽瓠不能伤;筱簵之箭,机不动发,鲁缟不能穿。(《论衡·效力》)

(29)三为直言消邪言。亦从邪言因缘非一,若干弊恶行生能得消。(安世高译《长阿含十报法经》,1/240b)

例(25)和(26)的VP事件指向过去已实现事件,决定VP事件能性的是主体“舜”和“吾”。例(25)和《尚书·舜典》语义相同,《尚书·舜典》作“五典克从”。“克”表示“主体成功实现VP事件/VP事件成功实现”,只能表示VP事件能性,无法表示主体恒定能力。此句“能”与之相同,也是表示VP事件能性的“能”。例(27)的VP事件指向将来,例(28)(29)叙述普遍事理,这三例VP事件的能性既由主体决定,也由前文所述事件决定,“能”也是指向VP事件能性的“能”。

由客体决定VP事件能性的如:

(30)天之去人万里余也,仰察之,日光眩耀,火光盛明,不能堪也。(《论衡·说日》)

(31)环绕娆人如是。有宿行好耶,不能得著;宿行恶耶,能得著。(安世高《地道经》,15/234c)③

(32)是身为譬如沫不能捉。(安世高译《道地经》,15/236a)

(33)a.须菩提言:“心亦不有,亦不无,亦不能得,亦不能知处。”(支谶译《道行般若经》,8/425c)

b.须菩提白佛言:“我熟念菩萨心不可得,亦不可知处,亦不可见何所。”(支谶译《道行般若经》,8/426a)

例(30)的“不能堪”由客体“日”的属性(光线强)决定。例(31)~(33)类似。例(31)的两句都是由客体决定VP事件能性,前一句用“能”,后一句用“可”。

(二)主体主语

主体主语且指称无生事物的如:

(34)乐能乱阴阳,则亦能调阴阳也。(《论衡·感虚》)

(35)罗汉者真人也,声色不能污,荣位不能屈。(竺大力、康孟详译《修行本起经》,3/467b)

(36)譬若大海中有故坏船不补治之,便推着水中,取财物置其中,欲乘有所至,知是船终不能至,便中道坏,亡散财物。(支谶译《道行般若经》,8/452a)

(37)充书不能纯美。(《论衡·自纪》)

例(34)“能”指向主体“乐”的恒定能力。例(35)~(37)指VP事件的能性。例(35)中决定VP事件能性的不仅有主体“声色”“荣位”,还有客体“罗汉”的影响,“声色污之,荣位屈之”最终无法实现。先秦汉语中以无生事物做主语的“能”,多数处在例(35)这类强调客体影响的语境中。例(36)处于叙事语段之中,主体“船”有“至”的动趋,但由于“坏”的性质,最终无法实现“至”。例(37)是对“充书”现状的描述。例(36)这类叙述特定事件和例(37)阐述无生事物状态的例子,先秦汉语极少,两汉汉语中数量增加④。

事件主语指称无生事物的如:

(38)今足下欲行忠信以交于汉王,必不能固于二君之相与也,而事多大于张黡、陈泽。(《史记·淮阴侯列传》)

(39)人或梦蜚者用魂蜚也,其蜚不能疾于鸟。(《论衡·纪妖》)

(40)何以验之?夫蝗之集于野,非能普博尽蔽地也,往往积聚多少有处。(《论衡·感虚》)

此三例也都是事件主语,叙述事件主语的状态。这类先秦汉语没有用例,两汉汉语中才出现。

无生主语、事件主语和指人主语最大的差别在“意志性”和“施动性”之上,例(34)和(35)的主语虽然无“意志性”,但“施动性”较高。例(38)~(40)既无“意志性”,“施动性”也较低。后者在两汉汉语中增多,表明“能”对(主体)主语施动性要求降低。

(三)凭借主语

两汉汉语中无生主语和事件主语之所以大量增加,关键是凭借类主语的增加,如:

(41)珠玉于人,无能辟除。(《论衡·儒增》)

(42)竹木之杖,皆能扶病。(《论衡·艺增》)

(43)色欲乱人,唯道能制。(昙果、康孟详译《中本起经》,4/161b)

以上是无生事物作凭借主语的例子。例(41)和(42)的主语是具体事物,例(43)的主语是抽象事物。此三句的“能”都指向无生事物的功能。

事件主语的例子如:

(44)吞药养性,能令人无病,不能寿之为仙。(《论衡·道虚》)

(45)修身正行,不能来福;战栗戒慎,不能避禍。(《论衡·累害》)

(46)楚之救韩,不能使韩不亡,然存韩者楚也。(《史记·楚世家》)

(47)由此言之,汤之祷祈不能得雨。(《论衡·感虚》)

(48)雷之所击,多无过之人。君子恐偶遇之,故恐惧变动。夫如是,君子变动不能明雷为天怒,而反着雷之妄击也。(《论衡·雷虚》)

例(44)(45)主语由谓词性成分担任,不带施事;例(46)和(47)的主语是主之谓结构。这四例的“能”的事件主语都是方式。例(48)主语是主谓结构,“君子变动”是“雷为天怒,而反着雷之妄击”的证据。

先秦汉语中带凭借主语的“能”,主语一般是主体的身体官能,如“夫绛之智能治大官,其仁可以利公室不忘(《国语·晋语七》)”。无生事物主语,和事件主语较少,尤其是事件主语。两汉汉语中,这两类凭借主语增多,一方面,凭借主语和前文所述客体主语的增多,显示出“能”对主语的要求较先秦有所降低,主体的优势地位不如先秦汉语明显。另一方面,它是受到了“可以”形式减少的影响,“能”取代“可以”,成为表达联系凭借和VP事件能性的主要情态动词,尤其是表示方式的事件主语一类。进一步而言,“能”对“可以”这类的取代,一方面是“可”自身语义结构和句法结构转变的影响,另一方面是凭借成分在语义角色上从“原型受事”为核心的客体类,被归为以“原型施事”为核心的主体类,从核心动词之后逐渐转移到核心动词之前。

本文分析了两汉汉语中“能”的语义功能变化。两汉汉语中,带身体官能主语(或状语)的“能”增多,这类有标记的“能”指向主体恒定能力,无标记的“能”指向VP事件能性,“能”的默认解读为VP事件能性。并且,从汉人注释来看,指向VP事件能性的“能”增加。另外,指人主语的比例也较之先秦汉语有所减少,这一方面显示出“能”对主语的要求降低,一方面是受到“可以”减少的影响,“能”开始取代“可以”的功能。

注释

①严格意义而言,“权”并非属于“身体官能”,此处对身体官能进行扩展,包括所有内在于主体的动力(力量).

②括号内是此类型主语占动力情态“能”总数的比例,精确到小数点后一位.

③此句指人生之后,有不少邪鬼之类环绕人身,欲著人身。如果宿行好,就不会被邪鬼之类上身;如果宿行恶,就会被上身.

④先秦汉语一共有10例,如“道之所一者,德不能同也(《庄子·徐无鬼》)”。两汉汉语有73例.

[1]刘利.先秦汉语助动词研究[M].北京:北京师范大学出版社,2000.

[2]巫雪如.先秦情态动词研究[D].台湾大学博士论文,2012.

[3]李明.两汉时期的助动词系统[J].语言学论丛,2002,(25).

[4]李明.汉语助动词的历史演变研究[M].北京:商务印书馆,2016.

[5]赵亚丽.《论衡》助动词系统初论[D].吉林大学硕士论文,2005.