自然、计划、自觉:农民生育行为变迁研究——以安徽省肥东县小罗村为例

2018-07-02罗林峰范和生

罗林峰,范和生

自然、计划、自觉:农民生育行为变迁研究——以安徽省肥东县小罗村为例

罗林峰,范和生

(安徽大学 社会与政治学院,安徽 合肥 230601)

数据显示,全面二孩政策并没有带来预期出生人口的井喷式爆发。在此背景下,我们试图通过研究农民生育行为变迁,勾勒出生育曲线并探究现象背后的规律。我们对安徽省肥东县小罗村村民的生育行为进行研究,基于年代学将当地村民分为三代,并通过对不同世代生育行为特点的概括及其原因的分析,形成了与世代相对应的自然、计划、自觉三种生育模式及其变迁的认识。从“自然”经“计划”到“自觉”三种生育模式的演变,反映了人们在生育行为上自主选择权的不断加强,体现了人类从自在到自为的自我解放。

二孩政策;生育行为;自然模式;计划模式;自觉模式

一、研究背景与生育行为的一般理论探讨

(一)研究背景

我国从2016年元旦起,正式实施全面二孩政策。2016年全国出生人口数为1 786万人,比2015年增加131万,生育率为12.95‰,比上年提高0.88‰。但到了2017年,全国出生人口数和生育率再次下降。根据国家统计局的数据,2017年全国出生人口1 723万人,比上年减少63万,人口出生率为12.43‰,比上年下降0.52‰。受此影响,2017年人口自然增长率为5.32‰,比上年下降0.54‰。此前,学者们普遍认为,全面二孩政策实施后,新增出生人口会井喷式爆发并在2017年达到峰值。但是,这种情况并未出现。在此背景下,我们试图通过研究农民生育行为变迁,勾勒出生育曲线并探究现象背后的规律。这一方面可以将计划生育政策置于人口结构体系中进行理性的得失评析,另一方面对于二孩政策的进一步完善也有着重要的意义。

(二)生育行为的定义及操作化

费孝通在《生育制度》中指出:“人们的生育行为是受中国的传统文化、规范人的行为的一整套制度影响的,生育是人类种族延续的人为保障。”[1]1-18而张俊良则认为:“生育行为是人们在一定的社会环境条件下,由一定的需要诱发的,受一定的生育价值观支配所发生的结婚、生子与养教子女的社会行为过程。”[2]可见,人类的生育行为和动物的繁殖本能有着本质区别,人类的生育不仅是本能或者意愿的体现,它还是多种社会性因素综合作用的结果。在微观上,人类的生育行为受主体的生育观念、家庭条件和受教育水平等因素影响。在宏观上,则受到经济发展水平、社会环境和人口政策等因素的影响。

综合诸位学者的观点,笔者认为:生育行为就是生育主体在综合考虑生育意愿和社会性因素的前提下,对生育数量、生育性别偏好、生育目的、初次生育时间和生育质量的理性选择过程。所以,生育行为从理论上可操作化为生育数量、生育性别偏好、生育目的、初育时间以及生育质量五个变量指标。生育数量是指生育孩子的多少;生育性别偏好是指生育主体更倾向于生男/女孩;生育目的是指生育孩子的动机;初育时间是指人们初次生育的时间;生育质量则主要体现在对孩子教育的追求上。

二、研究对象与方法

小罗村处于安徽省肥东县石塘镇境内,在石塘镇正南约2公里处。由于是建国后才在迁移而来的罗姓家庭基础上发展起来的,所以村庄规模不大,只有31户,共168人。村庄中的田地已被私人承包,村民很少从事农业生产,青壮年村民大多在城市打工或学习。村民家庭人均月收入在3 000元左右,部分富裕的村民已在城市购买了住宅。

由于笔者进行调查时正处春节期间,村民大多回家过年,这在很大程度上方便了研究的开展。我们以问卷调查法为主要研究方式,但不像一般的调查研究那样运用抽样的办法来随机选择调查对象,而是根据研究的需要——生育已然,非随机地直接将祖辈、父辈、子辈三代完整的18个组作为我们问卷调查的对象。在实地调查中,我们共计发放54份问卷,即在18个组中,每组随意抽取祖辈、父辈、子辈三个样本进行问卷调查。最后,我们回收问卷54份,无废卷,有效回收率100%。

三、肥东县石塘镇小罗村村民生育行为五个维度的描述与分析

(一)世代之间生育数量的差异

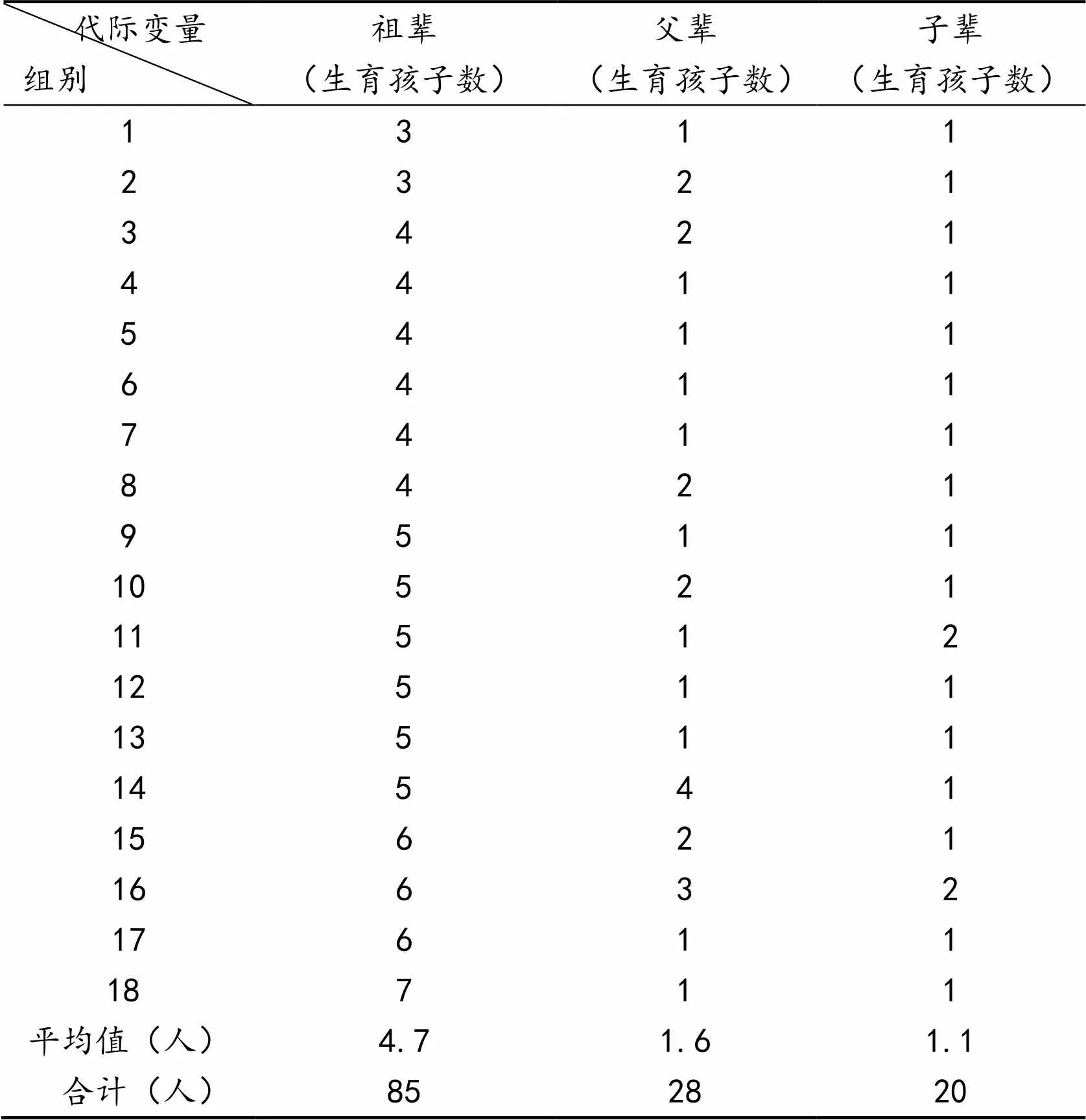

表3-1 肥东县小罗村18个组村民世代生育数量统计(单位:人)

代际变量组别祖辈(生育孩子数)父辈(生育孩子数)子辈(生育孩子数) 1311 2321 3421 4411 5411 6411 7411 8421 9511 10521 11512 12511 13511 14541 15621 16632 17611 18711 平均值(人)4.71.61.1 合计(人)852820

资料来源:调查资料整理

根据表3-1,小罗村村民不同世代间生育数量存在着明显差异。祖辈至多生育7个,至少3个,平均4.7个,普遍多子;父辈至少生育1个,至多3个,平均1.6个,普遍少子;而子辈多数只生育1个孩子,少数2个,平均1.1个,生育数量在父辈基础上进一步下降。祖辈和父辈生育数量上的差异主要是农村计划生育一胎半政策约束的结果。祖辈村民生育在建国前三十年,生育行为未受到政策因素的限制,接近于传统社会中自然的生育模式。在传统社会里,孩子被父母当作劳动力使用,可以创造财富;父母老后,孩子又是他们养老的经济支撑。所以说,财富是从孩子向父母流动,当然希望孩子越多越好[3]。另一方面,“多子多福”和“儿孙满堂”的传统生育观念也使祖辈村民倾向于多生孩子。父辈村民大多生育一个孩子,少数生育2到3个孩子。这是因为计划生育政策剥夺了他们对生育行为的绝对控制权,生育行为受到国家政策法规的限制和约束。对于子辈适龄村民,我们进一步询问其对二胎的看法。结果显示:89%的子辈适龄村民再生育意愿不强,72%的子辈适龄村民明确表示不会生二胎,主要原因是经济压力、教育和照料负担。

(二)世代之间初育时间差异

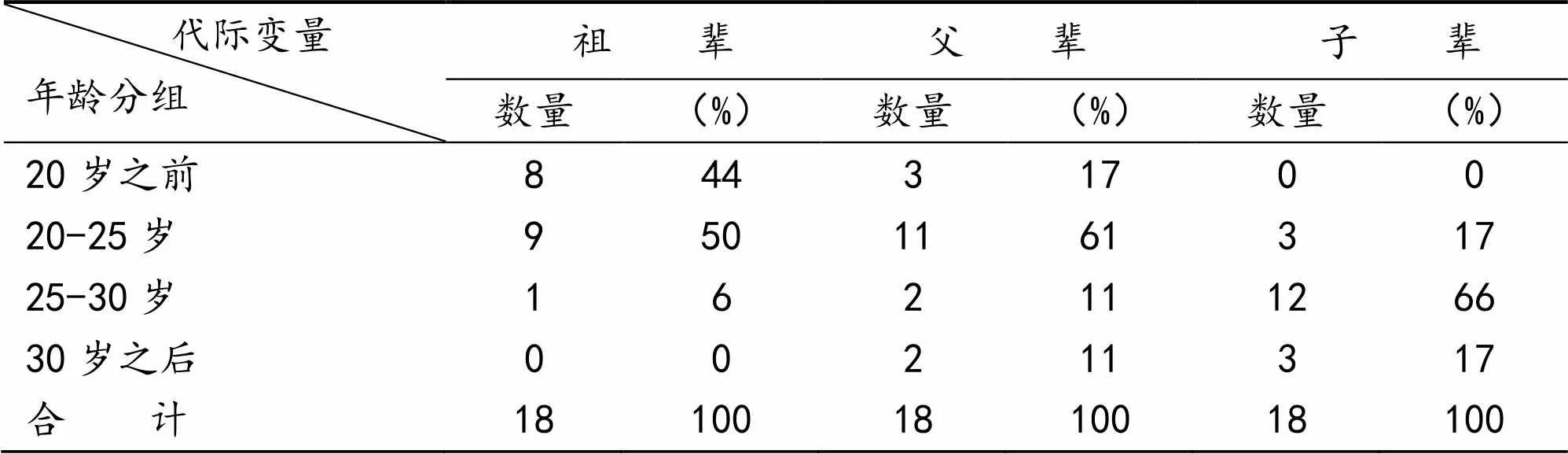

表3-2 肥东县小罗村18个组村民世代初育时间一览(单位:人)

代际变量年龄分组祖 辈父 辈子 辈 数量(%)数量(%)数量(%) 20岁之前20-25岁25-30岁30岁之后89104450603112217611111031230176617 合 计181001810018100

资料来源:调查资料整理

根据表3-2,祖辈村民25岁前就完成初育的有17人,占总数的94%。20岁前就完成初育的也不在少数,共有8人,占44%。父辈村民初育发生在25岁前的有14人,占78%,特别是20-25岁之间,共有11人,占61%。而子辈村民25岁前完成初育的只有3人,占17%,且20岁前无一人。他们的初育时间集中在25-30岁,共12人,占66%。通过三代之间的对比,我们可以看到当地村民的初育时间逐代向后推迟,表现为从“早婚早育”到“晚婚晚育”的变化。农业生产的劳动力需求和传统文化中早育的惯习影响,使祖辈村民的初育普遍较早。而父辈村民由于受到“晚婚晚育”观念和国家对婚姻年龄限制的影响,初育时间普遍向后推迟。对于子辈村民来说,义务教育的普及和高等教育的平民化使其在接受教育上花费大量时间,初育时间进一步推迟。另外,由于城市化的发展,多元化的生育观念也影响了他们的初育时间。

(三)世代之间生育目的差异

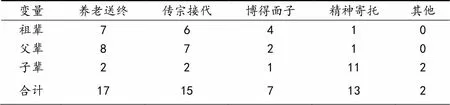

表3-3 肥东县小罗村18个组村民世代生育目的统计 (单位:人)

变量养老送终传宗接代博得面子精神寄托其他 祖辈父辈子辈7826724211111002 合计17157132

资料来源:调查资料整理

根据表3-3,祖辈和父辈村民的生育目的集中在养老送终、传宗接代和博得面子三个方面,祖辈和父辈村民均为17人,占了94%。子辈村民的生育目的则主要集中在精神寄托上,共有11人,占61%。由此,我们可以看出祖辈及父辈村民同子辈村民的生育目的有一定区别,存在着由养老、传宗接代和博得面子等向获得精神寄托的发展趋势。祖辈和父辈生育目的呈现出这样的特点,一方面是由于传统文化中“养儿防老”和“不孝有三,无后为大”思想的影响;另一方面也是当时中国社会经济发展水平较低,社会保障制度不完善的结果。但正如费孝通先生所说:“我曾称这是个损己利人的工作,一个人负担一个胚胎养到成人的责任,除了精神的安慰外,物质上又有什么好处呢?为经济打算而生儿育女,至少是一件打算得不大精到的亏本生意。”[1]10-13而对于子辈村民来说,社会保障制度的完善使其不必为养老而担忧,他们的生育更多是为了获得精神上的寄托,满足自己归属和爱的需要。

(四)世代之间生育性别偏好差异

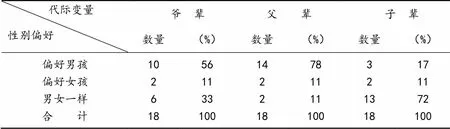

表3-4 肥东县小罗村18个组村民世代生育性别偏好一览 (单位:人)

代际变量性别偏好爷 辈父 辈子 辈 数量(%)数量(%)数量(%) 偏好男孩偏好女孩男女一样合 计102618561133100142218781111100321318171172100

资料来源:调查资料整理

根据表3-4,祖辈村民中偏好男孩的有10人,占56%,认为男女一样的有6人,占33%。父辈村民中偏好男孩的有14人,占78%。而子辈村民中偏好男孩的只有3人,占17%,认为男女一样的则有13人,占72%。由此可见,祖辈和父辈村民都存在着男孩偏好,但父辈村民更加严重。子辈村民则没有明显的性别偏好,他们普遍认为男孩女孩一个样。对祖辈村民来说,农村特殊的环境对形成男孩偏好影响较大。一方面,村落笼罩着一种“爱得也深恨得也深”的气氛,人际关系呈现出盘根错节的局面。在人际关系复杂的村落中,男孩就是势力就是力量。男孩多的家庭在物质(农业生产)抑或是舆论方面都能占据优势,在宗族和村落中的话语权相应地也就较大,这是农村长期以来男孩偏好的主要原因。另一方面,由于农民不能自由迁移,使得村落成为一个“通体社会”或“机械团结社会”[4]。村民在生活的各方面都承受着趋同的压力,那些做了不同选择的人,会被其他村民视为一个异端甚至是失败者而受到孤立。害怕被群体排斥的压力使绝大多数人不会轻易地违反本群体成员共同接受的行为规范。在大多数人偏好男孩的环境下,一个农民迫于群体压力和从众心理也只能选择男孩偏好。对父辈村民来说,计划生育强制其只能生育一个孩子,在客观上强化了男孩偏好。而在现代社会中,从子女价值上来看,生男生女是一样的[5]。随着男女平等思想的传播和妇女地位的提高,男孩偏好在逐渐减弱,所以子辈村民大多认为生男生女一个样。

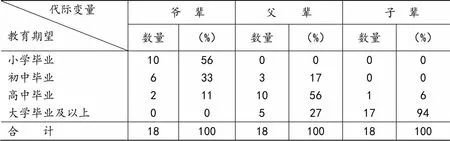

(五)世代之间教育期望差异(生育质量差异)

表3-5 肥东县小罗村18个组村民世代之间教育期望 (单位:人)

代际变量教育期望爷 辈父 辈子 辈 数量(%)数量(%)数量(%) 小学毕业初中毕业高中毕业大学毕业及以上1062056331100310501756270011700694 合 计181001810018100

资料来源:调查资料整理

根据表3-5,祖辈村民对子女的教育期望集中在小学和初中毕业,分别为10人和6人,占56%和33%。父辈村民则主要集中在高中和大学,分别为10人和5人,占56%和27%。而子辈村民普遍期望子女大学毕业,共17人,占94%。由此可知,不同世代的村民对子女教育质量的追求在不断提升。祖辈村民没有摆脱传统的追求生育数量而忽视质量的倾向,由于子女较多,没有足够的物质资料供所有人接受教育。相反,为了养活一大家人,需要有足够的劳动力进行物质资料的生产。所以,大孩子上几年学就要回来照顾弟弟妹妹,帮助父母干农活。而伴随着现代社会的迅猛发展,自给自足的家庭经营模式开始解体,家庭的生产功能也不复存在,取而代之的是社会化大生产模式,对于劳动力也从数量需求转变为质量需求[6]。伴随着科教兴国和人才强国战略的实施,父辈村民开始重视子女的教育问题,他们孩子的学历普遍在高中及以上。子辈村民对于子女未来的教育预期更是统一,几乎都要求孩子上完大学。不同世代间村民对子女教育期望的提高反映了其对生育质量的追求,是生育行为的进步。

四、小罗村“自然”“计划”“自觉”的三代生育行为模式

(一)祖辈的“自然”生育模式

我们将祖辈村民以及他们之前的生育行为模式都称之为自然模式。自然的生育模式是人类最初的生育模式,还未完全脱离生物的本能。在这种模式下,人们的生育行为没有任何计划,影响生育的唯一因素只有生理状况。人们的生育目的也处于较低的物质层面上,即养儿防老和传宗接代。由于科学技术并不发达,男子就代表着生产力,代表着家庭在宗族和村落中的地位和权力。因而,在自然模式下,人们的生育行为带有明显的男孩偏好,表现出浓重的重男轻女倾向。并且,由于人们的生育行为更加看重孩子的体力价值,看重他们在农业生产中的作用,所以,孩子很少有机会接受教育,更不用说对教育质量和水平的追求。

(二)父辈的“计划”生育模式

相对应地,我们将父辈村民的生育行为模式称之为计划模式。面对空前的人口压力,我国在20世纪70年代将计划生育作为一项基本国策来执行。这种计划模式虽然在短时间内缓解了人口压力,为经济社会发展提供了条件,但是在客观上也限制了人们的生育愿意和生育行为,使人们丧失了生育的自决权,人们的生育行为是政策强制力的结果。更加严重的是,计划生育政策带来了一系列的人口问题,以老年化为表征的人口年龄结构失衡以及人口性别比失衡就是其重要体现。拿人口性别比失衡来说,农村中原本就存在重男轻女的传统,但在自然生育模式下,这种倾向在生育行为上表现地并不明显。因为虽然人们都想生男孩,但是既然生育数量未受限制,生女孩也无大碍。然而,在计划模式下,若遭遇只许生育一个孩子的政策强制,生育空间的挤压就会强化人们的性别偏好。这种经过强化的极端性别偏好又会使人们运用技术手段有选择地去生育男孩,即如果是女孩就选择流产,更有甚者会丢弃和溺杀女婴。美国学者艾尔德(AIRD)认为,当代中国出生人口性别比升高是中国强制性计划生育造成的溺杀女婴的结果;美国人类学家霍尔(hull,1990)则认为首位的原因是溺杀女婴,其二是产前鉴定;其三是漏报女婴[7]。

(三)子辈的“自觉”生育模式

通过以上研究,我们总结出所谓的“自觉”生育模式有以下几个特点:(1)人们追求生育的质量而不追求生育的数量;(2)人们没有明显的性别偏好,普遍认为生男生女一个样;(3)人们的初育时间普遍向后推迟,接近生理心理成熟阶段;(4)人们的生育目的更加理性。“自觉”一方面说明子辈村民的生育行为是出于自愿,在生育上有自主权,生育不是外在政策的强制力引起的;另一方面也说明其生育行为更加理性,生育行为是在综合考虑各种社会性因素后作出的理性选择。他们较少地受到“养儿防老”和“不孝有三,无后为大”等传统生育观念的影响,也很少会考虑宗族和村落的压力。这种以自己为出发点的生育观较之他们的长辈为传宗接代和博得他人的尊重而进行的生育是一种进步。但是,“自觉”并不意味着随心所欲。他们的生育行为会考虑到经济条件、社会环境等因素的影响,也会主动使自己的生育行为与政策相适应,而非让生育政策来强制约束自己的生育行为。总之,这种自觉的生育行为模式所体现出的“理性”与“自决”是人们在生育上的一大进步。

结论与思考

农民的生育行为随着时代的发展而变化,经历了由自然模式到计划模式再到自觉模式的变迁。在这一过程中,人们从追求生育数量转而追求生育质量;人们的初次生育时间不断地向后延迟,初育行为开始在生理和心理成熟的情况下才发生;人们的生育目的也由传统的养老、传宗接代和博得面子等向寻求精神寄托、满足心理需要转变;人们的男孩偏好不断减弱,直到不存在明显的性别偏好;人们的生育行为越来越少地受到宗族、村落和他人的影响。从“自然”经“计划”到“自觉”三种生育模式的变迁体现了人们在生育行为上自主选择权的不断增强,体现了人类从自在到自为的自我解放。

虽然人们生育行为的差异主要是社会综合因素影响的结果,但作为一种生育模式的前提则是人的生物性,也就是说,生育模式本质上应该是人、自然、社会环境相互嵌入的结果。生育模式决定人口结构,所以,如果某一生育模式的产生非人、自然、社会环境的相互嵌入,而仅仅是或者主要是社会环境的强力推动,那么它一定会造成人口结构的畸形。因此,二孩政策的全面实施应以引导为主,避免政策性因素的过度干预。具体来说,既然当代中国人的生育行为是自觉的,是对多种现实因素进行理性思考后作出的决定。那么,二孩政策要想取得预期效果,一方面要从物质上解决他们的现实顾虑,扫清不利于其作出正向生育选择的障碍。正如美国经济学家贝克(Becker)所认为的那样:“一旦抚养孩子的机会成本超过预期收益,就会选择不生孩子或少生孩子。”[8]人们如果觉得生育所面临的压力不大而自己又有意愿再生育,经过理性思考,生育行为自然就会发生。另一方面,在精神层面上,我们可以倡导“儿孙满堂”思想的回归。当然,这里的“儿孙满堂”区别于传统意义上的“多子多福”和“男孩偏好”,它强调的是生育行为的动机,强调的是生育的成就感、种族延续的使命感和亲子感情的满足。就像李银河在《生育与村落文化》中写到:“在物质动机之外,生育还为村落文化中人提供了满足终极目的的需要。所谓终极目的是指人们自己所认定的人生目标和人生价值。它包括三项内容:(1)人生成就感的满足;(2)传宗接代责任的完成;(3)亲子感情的满足。”[9]

[1]费孝通.生育制度[M].天津:天津人民出版社,1981.

[2]张俊良.论生育行为[J].社会科学研究,1995(6):63.

[3]J.Caldwell.Thelon of Fertility Decline[M].New York: Academic Press,1982:23.

[4]涂尔干.社会分工论[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2000:33.

[5]杨雪燕,李树茁,尚子娟.儿子偏好还是儿女双全——中国人生育性别偏好态度构成及其政策[J].妇女研究论丛,2011(6):27-34.

[6]田雪原,陈胜利.生育文化研究[M].北京:中国财政经济出版社,2006:46.

[7]马瀛通.中国出生人口性别比研究[EB/OL].http:// www.usc.cuhk.edu.hk/Paper Collection/Details. aspx?id=1850.2016-04-05.

[8]Gary S.Becker:“An Economic Analysis of Fertility”,in National Brewer of Economic Research,Demographic&Economic Change in Developed Counties[M].N.J.Princeton: Princeton University Press,1960:34-57.

[9]李银河.生育与村落文化一爷之孙[M].北京:文化艺术出版社,2003:113.

Reproductive Behavior Change of Farmers: A Case Study of Xiaoluo Village in Anhui Province

LUO Lin-feng, FAN He-sheng

(School of Social and Political Sciences, Anhui University, Hefei 230601, Anhui)

The data show that the universal two-child policy did not bring about an expected blowout outbreak of birth population. In this context, we try to study the changes of farmers' reproductive behavior, outline the birth curve and explore the law behind the phenomenon. The fertility behavior of villagers in Xiaoluo village, Feidong county, Anhui province was studied. Based on the local chronology, three generations of the villagers were divided, and through the generalization of the characteristics of the different generations of fertility behavior and its reason analysis, three fertility patterns of naturalness, planning, and consciousness identified. The evolution of the three reproductive patterns from “naturalness” by “planning” to “consciousness” reflects people's increasing independent choice, and embodies the human self-liberation.

two-child policy;reproductive behavior; natural mode; program mode; conscious mode

2018-05-01

罗林峰(1993— ),男,安徽合肥人,安徽大学社会与政治学院硕士研究生,主要从事农村社会学方面的研究;范和生(1961— ),男,安徽无为人,安徽大学社会与政治学院教授,研究生,博士生导师,研究方向为社会治理与法治、农村社会学。

10.14096/j.cnki.cn34-1044/c.2018.21

C923

A

1004-4310(2018)03-0114-06