何为好书:好书的评价标准研究*

2018-06-26秦艳华张洪忠王畅颖

□文│秦艳华 张洪忠 王畅颖

“好读书,读好书”,是社会的共识,是出版的责任,是读者的期望。那么,什么样的书才是好书呢?不可否认,认定好书,各种图书奖的推荐评选是一个重要途径。尽管范围有别、标准不一,但一个作家、一部图书一旦入选一个重要奖项,即会受到读者高度关注,的确是一个不争的事实。那么,图书奖项入选图书,是否就是读者心目中的好书呢?读者在评判书籍质量时更看重哪些标准?基于此,本研究展开了相关调查,并进行了数据统计和相关分析。该调查结果,将有助于出版机构更加精准地把握书籍特性,有针对性地出版好书,从数量、质量等方面全面满足读者对于阅读品质的多重需求。

一、研究方法

为了实现样本的代表性、尽可能覆盖更多样本,本次调查采取网络发放调查问卷的方式进行。在问卷回收后,剔除无效样本,共回收有效问卷5262份。其中,样本涵盖我国内地省份、直辖市、自治区。台港澳地区中,采集样本只涵盖香港。调查人数较为均衡,样本量适中。在男女比例上,男性比女性略多。男性占比53.30%,女性占比46.70%,与目前我国网民性别结构基本趋同;在年龄上,年轻群体人数多,被调查者年龄在26~35岁者最多,占比37.80%,与中国网民年龄构成趋于一致;被调查者学历为大学本科者最多,占比50.60%;在收入上,被调查者的月收入被分为6档,收入在5001-8000元者最多,占比30.30%。本次研究中样本比例较为均衡,研究结果较具有代表性。

二、研究结果分析

本次调查在问卷中设置了14项好书的评判标准,分别是:价格低廉、装帧质量好、社会影响大、获得奖项多、专家评价高、读者评价高、图书思想性强、图书艺术性强、图书指导性强、图书实用性强、图书娱乐性强、作者知名度高、出版社口碑好以及名列畅销书排行榜。在此基础上,本研究采用李克特五级量表,受测者被要求指出对题目所陈述选项的认同程度,从而对其态度及可能存在的差异作出评估与测量。本研究通过设置量表的5个分值,即:1分表示“非常不重要”,2分表示“较不重要”,3分表示“一般”,4分表示“比较重要”,5分表示“非常重要”,以供受访者为各个标准打分,作出评判。

(一)“读者评价高”是评判好书的第一标准

统计数据显示,“读者评价高”是评判好书的第一标准,平均分为3.69,其次是“图书实用性强”和“图书思想性强”,均分分别为3.63和3.60。排名最后的三项为“获得奖项多”“专家评价高”和“作者知名度高”,均分为 3.14、3.14、3.18(详见图 1)。

图1 对好书标准的评判均分

可见,在好书标准的评判中,网民更关注图书的读者口碑和功能特性。相比之下,获得奖项、专家评价等较专业性的评判标准反而不是网民认为好书标准的重要因素。之所以“读者评价高”和“专家评价高”会成为网民对于好书标准评价排序的两个极端,很大程度上可能是由于中国当代文化形态的两种重要模式——大众文化和精英文化之间的博弈和对抗造成的。大众文化,就是现代社会中普通民众的生活方式。刘自雄、闫玉刚在《大众文化通论》中将大众文化定义为“工业化、城市化、市场化社会中为民众普遍生产,并为普通民众所参加和消费的一切物质、符号、观念和活动”,认为精英文化是与大众文化等文化形态相对立而产生的文化现象。精英文化的主体多是专业知识分子,他们对若干专业领域了解深入,并且对理论学说有独立见解和判断能力。他们关注的主要是社会问题,主要以专业学术刊物以及少数大众媒体为话语平台,表达自己的主张和意见。由于精英文化和大众文化在利益诉求和关注主体上有所差别,因此两者间往往存在着较大的鸿沟和冲突。“读者评价”来源于大众文化,从普通民众中产生,与普通民众有着天然的亲近性,又潜移默化地对普通民众产生着影响,容易使网民产生一种“大家都爱读”的认同心理,从而促使网民也去购买和阅读此类图书。“专家评价”无疑属于一种精英文化。由专家推荐的书籍,通常在价值观上趋向于权威性与社会性,在内容上具有更强的学术性和专业性。但这些标准,往往不是网民阅读(购买)图书时所考虑的第一因素。

(二)人口统计学与好书标准分析

为考察不同年龄段网民对好书标准的评价是否存在差异,本次调查分析将年龄与好书标准之间进行了皮尔森(Pearson)相关分析。

1.不同年龄段对于好书标准的认知存在差异

结果显示,不同年龄段和好书标准评价之间存在显著性差异(0.000<0.01),相关系数为 0.064,为弱正相关。调查数据显示,25岁及以下网民对好书标准的认知程度最低,均分为3.25分。在26~55岁各年龄段网民中,年龄越高,对好书标准的认知程度越高,46~55岁年龄段网民对好书标准的认知程度最高,均分为3.45分;而56岁以上年龄段网民对好书标准的认知程度较低。这可能是25岁及以下网民由于年纪较小,所阅读的图书有限,因此认知程度最低;而56岁以上网民出生于1961年以前,求学时代经历了“文革”,导致这段时期出生的人在接受教育方面大都略有缺失,之后伴随年纪渐长对书籍知识的需求下降,因此对好书标准的认知程度有限。

调查数据显示,不同年龄段网民对好书标准的评判不同。25岁及以下网民最看重图书的思想性,均分为3.53;26~55岁网民最看重读者评价;56岁以上网民更看重图书实用性,均分为3.75。这大概是由于25岁及以下网民年龄较小,世界观、人生观、价值观正在形成中,因此在对图书的需求上更注重其思想性;而56岁以上网民更关注诸如健康养生、子女教育等实用类图书(详见表1和图 2)。

表1 不同年龄段网民认为的好书标准

图2 不同年龄段网民认为的好书标准(选取部分代表性)

2.不同学历对于好书标准的认知存在差异

为考察不同学历是否会造成对好书标准的认知不同,本调查将学历与好书标准进行了Pearson相关性分析。调查结果显示,学历与好书标准的评价之间有显著性差异(0.000<0.01),相关系数为0.126,为弱正相关。初中及以下学历对于好书标准的认知度最低,均分为3.096分;大学本科学历对于好书标准的认知度最高,为3.450分。

调查数据显示,不同学历对好书的评判标准存在差异。初中及以下学历网民更看重“图书思想性强”作为好书的第一标准;高中学历网民看重“读者评价高”和“图书实用性强”;大专、本科、硕士及以上学历网民更看重“读者评价高”(详见表2和图3)。

图3 不同学历认为的好书标准(选取部分代表性)

3.性别、收入、职业、地域差异不是影响好书标准评价的因素

调查结果显示,在好书标准的评价中,男性与女性普遍认为好书的前三个标准为“读者评价高”“图书实用性强”“图书思想性强”,两者之间没有明显差异(详见图4);不同收入群体网民和不同职业网民对好书标准的评判基本无差异。

表2 不同学历认为的好书标准

在地域上,本次调查研究对比了居住在北京、上海、湖南、江苏四地的网民所认为的好书标准,得出结论:居住地在上海的网民对好书标准的平均认知最高,均分为3.50;其次是北京和江苏,均分分别为 3.45和 3.42;湖南最低,均分为 3.21(详见图5)。但四地网民对于好书标准的评判基本无差异,“读者评价高”仍为好书评判的第一标准(详见图6)。

图4 不同性别所认为的好书标准

图5 四地对好书标准的平均认知

图6 四地所认为的好书标准评判

(三)获取图书信息渠道不同对好书标准的认知不同

为考察获取图书信息渠道不同是否会造成对好书标准的认知不同,本调查将获取信息渠道与好书标准进行了Pearson相关性分析。调查结果显示,总体来说,获取图书信息的程度与好书标准的认知程度存在显著性差异(0.000<0.01),相关系数为0.183,为弱正相关。之后对获取图书信息的各个渠道与好书标准进行了Pearson相关性分析,均为正相关(详见表3)。即获取图书信息的程度越高,对好书标准的认知程度就可能越高(详见图 7)。

图7 获取图书信息程度与好书标准的关系

表3 获取图书各种渠道与好书标准的相关性

调查结果显示,获取图书信息渠道不同对好书标准的认知不同。更倾向于从微信公众号、周围人推荐、单位学校推荐以及获奖信息公布来获取图书信息的网民认为好书的第一标准是“图书实用性强”;更倾向于从出版社自建网站以及图书出版人推荐获取图书信息的网民认为好书的第一标准是“图书指导性强”;更倾向于从微博、实体书店、网上销售网站、畅销书排行榜、报纸电视广播推荐等渠道获取图书信息的网民认为好书的第一标准是“读者评价高”;更倾向于从书载广告获取信息的网民认为“出版社口碑好”是第一标准(详见表 4)。

(四)阅读/购书数量不同对好书标准的认知不同

在读书数量与好书标准的认知上,调查结果显示,最近一年没有读书的网民对好书标准的认知程度最低,均分为3.174;最近一年读书41~50本书的网民对好书标准的认知程度最高,均分为3.437(详见表5)。

表4 获取图书途径与好书标准认知

表5 阅读数量与好书标准的认知程度

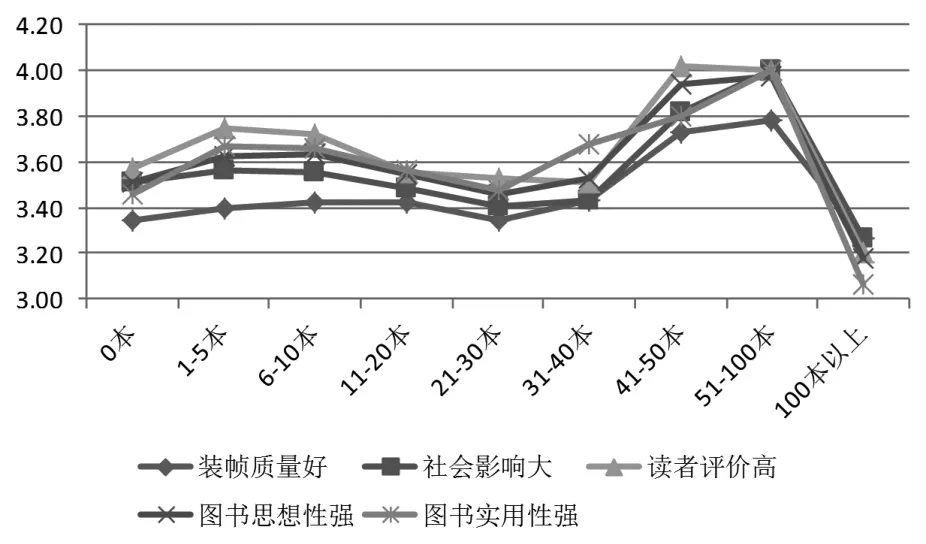

在阅读/购书数量与好书标准的评判上,最近一年阅读0本书的网民认为好书第一标准是“社会影响大”,阅读31~40本书的网民更看重“图书的实用性强”;阅读51~100本书的网民认为的好书标准是“图书的思想性强”。年购书11~20本和31~40本的网民认为“图书的实用性强”是好书评价的第一标准,购书100本以上的网民则更看重“装帧质量好”和“社会影响大”。这可能是因为购书100本以上的网民买书更多是出于收藏心理,因此更加看重书籍的装帧质量和社会影响。其余大多数网民都认可“读者评价高”作为好书评判的第一标准(详见图8和图9)。

图8 读书数量与好书标准(选取部分代表性)

图9 购书数量与好书标准(选取部分代表性)

三、结论

根据调查结果可以看出,“读者评价高”是网民评判好书与否的第一标准,其次是“图书实用性强”和“图书思想性强”,而排名最后的三项为“获得奖项多”“专家评价高”和“作者知名度高”。由此可见,在对好书标准进行评判的过程中,网民更关注图书的功能特性和读者口碑,相较之下,获得奖项、专家评价等较为专业性的评判标准反而不是网民评判好书的主要因素。这体现出大众文化和精英文化之间的博弈和对抗,由读者产生的评论和意见会带给消费者一种人际传播式的接近性,而专家评价通常在内容上具有更强的学术性和专业性,往往与读者诉求之间存在着较大的鸿沟和冲突,因此,这些标准往往不是网民评判好书时所考虑的首要因素。另外,不同年龄段以及不同学历的网民对于好书标准的认知不同;获取图书信息渠道、年阅读/购书数量不同对好书标准的认知也存在差异。

综上所述,在未来发展中,图书出版业仍然需要坚持“内容为王”的理念,更多关注其自身特性——诸如图书实用性、思想性等的提升,根据读者评价得到反馈改进内容。同时出版机构还要基于庞大读者群的不同特性,诸如年龄、学历等因素有针对性地出版书籍,通过大数据技术为读者进行画像,将读者对于图书的信息获取行为与阅读/购书行为相结合,更多地掌握并生产符合读者需求的精品书籍,才能真正达到数量与质量相统一的出版繁荣。

[1]丹飞.当我们谈论好书,我们在谈论什么?[J].出版广角,2015(2)

[2]黄哲云.“好书推介”刍议[J].农业图书情报学刊,2009,21(5)

[3]刘自雄,闫玉刚.大众文化通论[M].北京:中国广播电视出版社,2007:16