昆明市羁押场所毒品滥用者艾滋病干预影响因素分析

2018-06-20赵山平

廖 斌,李 怡,李 婕,梁 军,胡 斌,赵山平

(昆明市疾病预防控制中心,云南 昆明 650228)

艾滋病行为干预是减少HIV传播的有效方法[1],但控制效果取决于干预服务在目标人群中的覆盖情况,而很多因素可能影响服务覆盖。不同地区,不同时期,不同政策环境下,艾滋病干预覆盖情况可能不同。我国早期对毒品滥用者的干预主要以强制戒毒为主,2006年以后在国家政策支持下,各项干预措施得迅速实施[2],然而至今为止,毒品滥用者的艾滋病干预覆盖情况仍不乐观。既往研究多是对开展干预措施的效果评价,或者仅简略描述接受过干预的比例[3-5],而未深入研究不同特征的毒品滥用者接受干预服务的差异,也未对可能影响目标人群接受干预的潜在影响因素进行分析。深入了解本地区毒品滥用者的干预覆盖现状,获知干预未覆盖人群的特征和影响干预覆盖的因素,有助于识别干预覆盖的薄弱之处和进一步制定针对性更强,更高效的干预策略。

1 对象与方法

1.1 研究对象

本研究以云南省女子强制戒毒所和昆明市强制戒毒所毒品滥用者为研究对象。

1.2 研究方法

本研究对2015-2016年连续12个月新入所的毒品滥用者进行连续抽样,排除重复入所人员,进行横断面研究。遵循知情同意原则,对配合调查者进行一对一问卷调查,内容包含一般人口学信息、吸毒行为、性行为、接受干预服务的现状等。调查结束后医务人员采静脉血5ml进行HIV抗体检测。

1.3 统计方法

使用软件Epidata 3.1对调查数据进行双录入,并检查一致性,剔除年度重复调查者后,使用SPSS软件进行数据统计分析。首先对调查对象的人口学、行为学和干预情况进行统计描述,并使用卡方检验比较率的差异,然后使用logistic回归方法分析接受干预服务的影响因素和独立影响因素。多因素logistic回归方程的纳入变量包括所有单因素分析有统计学意义的变量,产生明显共线性的因素除外。多因素模型的变量进入方法为stepwise,进入标准为P<0.05,排除标准为P<0.10,假设检验为双侧,检验水准α=0.05。

2 结果

2.1 一般特征与HIV感染状况

研究共调查毒品滥用者1848人,其中1102人曾接受干预,846人未接受过干预,干预覆盖率为54.2%。毒品滥用者年龄为15~67岁,中位数为34岁,男性70.5%,女性29.5%,82.7%为汉族,昆明户籍仅占53.0%,本地居住时间2年以上者64.1%,初中及以下文化程度占88.0%,曾被羁押的比例达71.5%,艾滋病知识知晓合格比例为81.9%。调查对象中HIV感染率为6.7%。

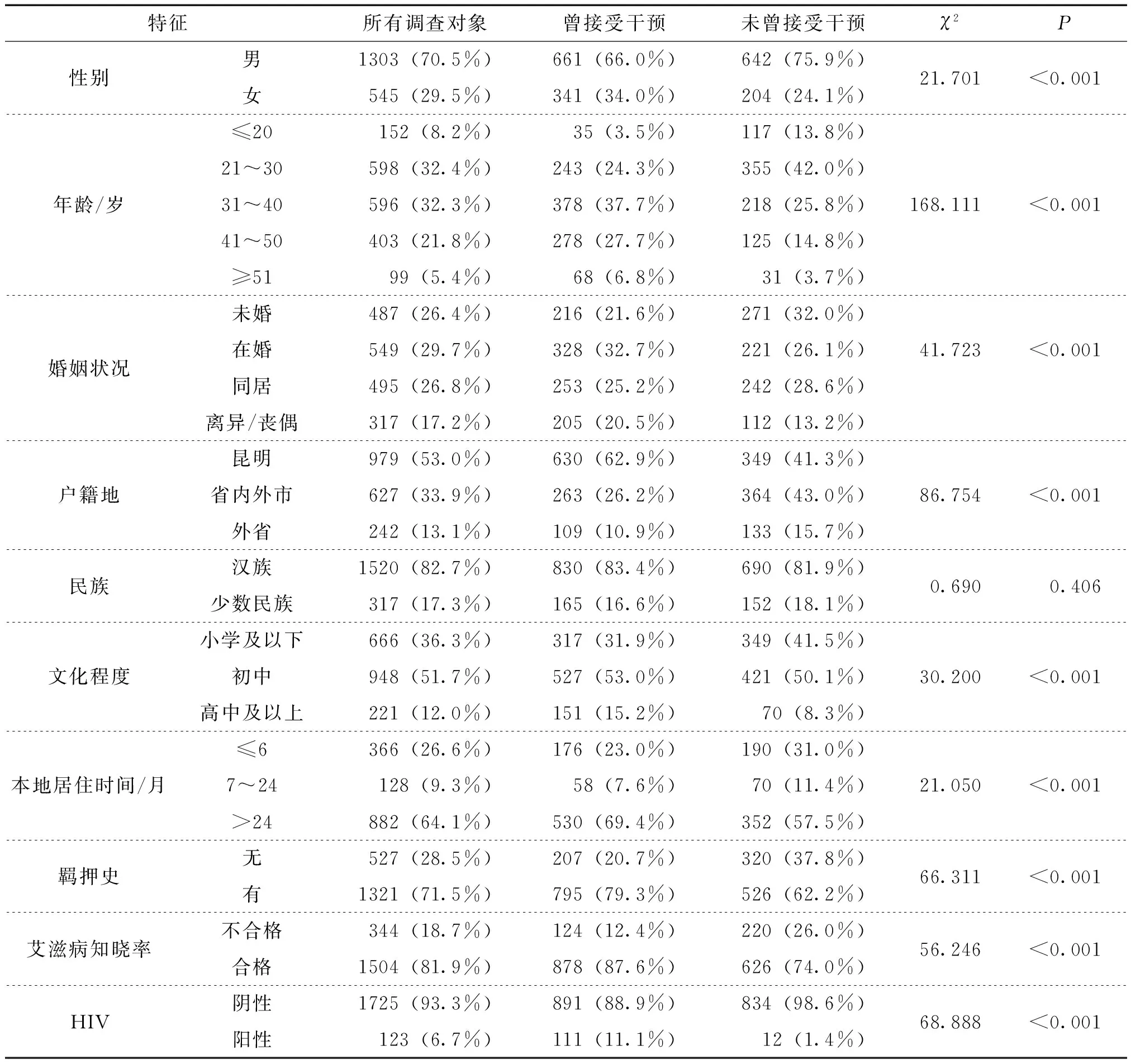

与接受过干预的毒品滥用者相比,未曾接受过干预者的特征为:中低年龄组占比较大,55.8%的毒品滥用者年龄低于30岁;男性、未婚和同居、非昆明户籍、小学及以下文化程度的占比相对较高;而本地居住超过2年、曾被羁押、艾滋病知晓率合格的占比和HIV感染率均相对较低,差异具有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 干预覆盖与未覆盖的毒品滥用者的一般特征比较

2.2 毒品使用特征

调查对象中,63.9%既使用海洛因又使用新型毒品,首次使用新型毒品的年龄中位数为27岁,其中70.2%每周1次或更频繁地使用新型毒品;57.1%使用毒品时有1人及以上毒友;37.8%已吸毒超过10年;37.1%曾经注射毒品,其中74.6%最近1个月注射过,18.8%曾经共用过针具,曾共用过针具的调查对象中39.2%近1个月还在共用。

与曾接受过干预者相比,未曾接受干预者的毒品使用特征为:单一使用新型毒品、多人一起吸毒的占比相对大;吸毒年限多为3年以内,首次使用新型毒品的年纪更小,使用频率较低,曾经注射和共用针具的占比相对较小;差异具有统计学意义(P<0.05),见表2。

2.3 性行为特征

调查对象中,66.1%最近1年发生性行为,只与配偶和同居者发生性行为者占31.2%,与临时或商业性伴发生性行为者占20.5%。与不同性伴的性行为中,最近1年坚持使用安全套的比例从高到低依次为:商业性伴(61%)、临时性伴(36.9%)、配偶或同居者(22%)。最近1年使用新型毒品后的性行为中,坚持使用安全套的比例最低,仅21.4%。与曾接受过干预者相比,未曾接受干预者的性伴类型并无显著性差异,但与临时性伴和商业性伴坚持使用安全套的比例均低于曾接受干预者,见表3。

表2 干预覆盖与未覆盖的毒品滥用者的毒品使用特征比较

表3 干预覆盖与未覆盖的毒品滥用者的性行为特征比较

注:安全套使用的定义为最近一年发生相关性行为时总是使用安全套的情况。

2.4 毒品滥用者接受干预的影响因素

具有不同社会人口学、行为学特征的调查对象中,接受过干预服务的比例普遍较低,吸毒年数3年及以下者,仅37.1%,最高则为HIV阳性的毒品滥用者,达89.2%,见表4。

单因素分析中性别、年龄、婚姻状况、文化程度、本地居住时间、既往羁押史、艾滋病知识知晓、吸毒年数、吸毒同伴数、注射情况、最近1年与商业性伴和与临时性伴性行为时坚持安全套、HIV感染有统计学意义。经多因素分析,去除混杂因素的影响后,毒品滥用具备以下特征者31~40岁、高中及以上文化程度、艾滋病知晓率合格、较长的吸毒年数、性伴类型仅固定性伴、HIV感染,更可能接受过干预服务;而多人一起吸毒者更少接受干预服务,见表4。

表4 毒品滥用者接受干预的影响因素

注:1、表格中安全套使用的定义为“最近1年发生性行为时是否坚持使用安全套”。

2、表格中仅列出有统计学意义的变量,其他一起纳入统计分析,但无统计学意义的变量包括“使用毒品种类”、“新型毒品使用频率”、“共用针具注射情况”、“最近1年配偶安全套使用”、“最近1年使用新型毒品后性行为的安全套使用”。

3、a为使用新型毒品的人群特有的相关因素,b为注射吸毒人群特有的相关因素,c为最近1年有商业性行为的人群特有的相关因素,d为最近1年有临时性行为的人群特有的相关因素。

对有新型毒品使用的毒品滥用者,有男性、本地居住时间超过24个月特征的,更可能接受过干预,为其特有影响因素。对有注射毒品者,有在婚或同居状态、曾被羁押、最近1个月注射毒品特征的,更可能接受过干预,为其特有影响因素。对最近1年有商业性行为者,有曾被羁押、与商业性伴坚持使用安全套特征的,更可能接受过干预,为其特有影响因素。对最近1年有临时性行为者,有与临时性伴坚持使用安全套特征的,更可能接受过干预,为其特有影响因素,见表4。

3 讨论

3.1 从未被干预覆盖的毒品滥用者特征

从未被干预过的毒品滥用群体,有不同的社会人口学和行为学特征,区别于曾被干预覆盖的群体。他们年龄构成更年轻,一半以上未超过30岁。吸毒时间短,未超过3年。外来人口占比更大,外地户籍占比甚至超过当地户籍,在当地居住时间短。曾使用过新型毒品的比例高达82.1%,常与他人一起吸毒的比例达64.2%,开始使用新型毒品的年龄近一半不足24岁,但注射比例低,仅21.7%有过注射史。尽管曾被羁押的比例达62.2%,但仍低于曾被干预覆盖的毒品滥用者,更不容易被公安和司法部门接触到。针对该群体以上特征,有助于识别干预覆盖空白和潜在干预对象。

3.2 时间因素与人口流动可能是与干预覆盖相关的重要因素

通过比较分析干预覆盖过和从未被覆盖的毒品滥用群体特征,发现年龄和吸毒年数等与时间有关的因素均与昆明市毒品滥用者干预覆盖状态相关。年龄越大、吸毒年数越长,被干预服务覆盖到的比例越高,反之则较低。此现象可能与接触毒品滥用人群困难,而人群自身缺乏主动性有关。公安部数据显示近10年来毒品打击呈持续高压态势,案件侦破和抓获嫌疑人数增长超三倍[6]。毒品滥用者处于毒品打击力度不断加大的高压环境中,健康关注可能经常被其他顾虑取代,无论主动或被动,参与健康项目的可能性降低。昆明市自90年代初期对毒品滥用人群陆续开展艾滋病干预服务至今,而本次调查对象中自报曾接受过干预服务的比例仅达54.2%,接近或略低于近年云南省水平(2003年:61.4%)[7]。只有经过较长时间的积累,才增加接触干预服务的机会。

从未被干预服务覆盖的毒品滥用者进入与接受过干预的毒品滥用者退出,也可能降低干预覆盖率。调查对象中近半为外地户籍,在昆明居住不超过2年,接受干预服务的比例也显著低于居住时间长者。此外,毒品滥用人群中因吸毒过量或意外死亡的现象也不罕见[8],接受过干预服务者死亡也可能在一定程度上降低干预覆盖率。因此,干预工作只有持续不断地全面开展并保证质量,才能稳定增加干预覆盖人数。

3.3 毒品滥用者可能主要以被动形式接受干预,监管场所开展艾滋病干预或发挥重要作用

结果显示,HIV感染和羁押史同时成为干预覆盖的独立相关因素,可能提示了毒品滥用者主要以被动形式接受干预,缺乏主动性。

HIV阳性的毒品滥用者中,89.2%接受过干预服务,而HIV阴性者的比例仅52.7%。毒品滥用者可能直至成为HIV感染者或病人后才接受相关机构和组织的干预服务。HIV感染后干预的传播预防效果有限,及时培养HIV阴性者主动预防的习惯才能最大程度减少新的HIV感染,对社区毒品滥用者开展可覆盖的持续性干预工作对遏制艾滋病流行有深远意义。

具有注射吸毒史和近一年内曾发生商业性行为的特征的毒品滥用者中,羁押史是接受干预特有的独立影响因素。这可能得益于昆明市历年监管场所的艾滋病防治工作。调查对象中高达71.5%有过羁押记录,提示相当比例的毒品滥用者曾聚集于监管场所。在面临干预工作接触目标人群难的困局时,各类监管场所内开展内容全面且质量高的艾滋病干预服务可能对突破改善干预现状有重要作用。

3.4 尽管毒品滥用者干预覆盖困难,但干预工作仍显示了一定成效。

结果显示,接受过干预者,艾滋病相关知识知晓率高于从未接受干预者。虽然在寻找非固定性伴方面,无论是否接受过干预都无显著差异,但在有商业性行为和临时性行为的毒品滥用者中,接受过干预者坚持使用安全套高于从未接受过干预者。

3.5 毒品滥用人群的艾滋病干预工作正面临多个挑战。

①从艾滋病开始流行至今,共用针具注射得以有效控制,但与毒品相关的新的艾滋病传播风险逐渐凸显。公安部门数据显示,我国毒品滥用种类构成正发生着巨大转变,新型毒品滥用比例快速上升[6]。新型毒品类型复杂,以苯丙胺类为代表,可有效促进HIV传播[9]。HIV经性行为传播是目前艾滋病防控的严峻挑战,和干预工作的难点。本研究中也发现使用过新型毒品者达78.4%,而干预未曾覆盖的人群中,相应比例达82.1%,尝试新型毒品的年龄更小,识别危险行为的能力可能更弱。②干预未曾覆盖人群中,近半数不足25岁,吸毒时间较短,更为隐蔽,大量的年轻吸毒者难以被接触到。③调查还显示干预未曾覆盖的人群中64.2%常与他人一起吸毒。曾有一项对云南35岁以下青少年滥用毒品原因的研究显示,朋友的影响及对朋友过度依赖对毒品滥用有重要影响[10]。多人一起吸毒时,同伴中错误的认知和不安全的行为可能相互影响,增加共用针具和高危性行为的风险。④毒品滥用者的流动性可能继续加剧我市毒品滥用者干预覆盖难度。结果显示,从未接受过干预服务者中58.7%为外地户籍,42.5%在本地居住未超过2年,因而能够接触本地干预服务的时间有限。

综上所述,本研究对了解干预未覆盖的毒品滥用人群的特征和接受干预的相关因素提供了参考,发现了一些值得关注的挑战。现行工作中,探索利用多方资源,针对低年龄、吸毒时间短、当地停留时间短、新型毒品、高危性行为、多人一起吸毒等形成的挑战,制定可行的应对策略,才可切实发挥艾滋病干预对遏制毒品滥用人群中HIV流行的作用。

参考文献:

[1] HAMMETT TM,DES JARLAIS D,JOHNSTON P,et al.HIV Prevention for Injection Drug Users in China and Vietnam:Policy and Research Considerations[J].Glob Public Health,2007,2(2):125-139.

[2] SULLIVAN SG,WU Z.Rapid Scale up of Harm Reduction in China[J].Int J Drug Policy.2007,18(2):118-128.

[3] 明中强,吴尊友,刘 伟,等.针具交换结合同伴宣传对吸毒者艾滋病知识及高危性行为的干预效果分析[J].中国药物依赖性杂志,2009,(2):127-131.

[4] 刘祝明,秦 侠,胡 志,等.对我国吸毒人群艾滋病健康教育干预效果的meta分析[J].中国卫生统计,2010,27(1):40-44.

[5] 李新平,万绍平,刘明艳,等.对吸毒者实施规模化干预的效果评价[J].预防医学情报杂志,2014,30(11):903-907.

[6] 中华人民共和国公安部禁毒局.中国禁毒报告(2017)[EB/OL].(2017-03-30).http://www.nncc626.com/2017-03/30/c_129521742.htm.

[7] 翟 晶,梅静远,宋丽君,等.云南省2013年吸毒人群艾滋病行为调查分析[J].中华疾病控制杂志,2015,19(4):364-366.

[8] 段 松,张 斓,项丽芬,等.云南省德宏州静脉注射吸毒人群艾滋病毒感染自然史研究[J].中华流行病学杂志,2010,31(7):763-766.

[9] DAVID G.OSTROW,MICHAEL W.PLANKEY,CHRISTOPHER COX et al.Specific Sex-Drug Combinations Contribute to the Majority ofRecent HIV Seroconversions Among MSM in the MACS[J].J Acquir Immune DeficSyndr,2009,51(3):349-355.

[10] 莫关耀,杜敏菊.云南35岁以下青少年滥用合成毒品的现状及原因分析[J].中国药物滥用防治杂志,2016,22(1):4-9.