462例药品不良反应报告

2018-06-19谭建中

谭建中,张 俐

(常熟市中医院药剂科,江苏 常熟 215500)

为了解常熟市中医院(以下简称“我院”)药品不良反应(adverse drug reaction,ADR)发生规律和特点,保证患者用药安全,现对我院近年来上报的ADR报告进行回顾性分析,报告如下。

1 资料与方法

收集2015—2017年我院上报至国家ADR监测中心的ADR报告462例,对患者性别、年龄、引发ADR的药物种类、引发ADR的给药途径、ADR累及器官和(或)系统及转归情况等进行回顾性统计分析。参照《新编药物学》(17版)[1]对药品进行分类。

2 结果

2.1 发生ADR患者的年龄与性别分布

462例发生ADR的患者中,男性199例(占43.07%),女性263例(占56.93%),男女之比为1 ∶1.32,女性患者多于男性患者;年龄6个月~89岁,其中≤3岁者最多,其次为>3~≤18岁、>60岁者,见表1。

2.2 引发ADR的给药途径分布

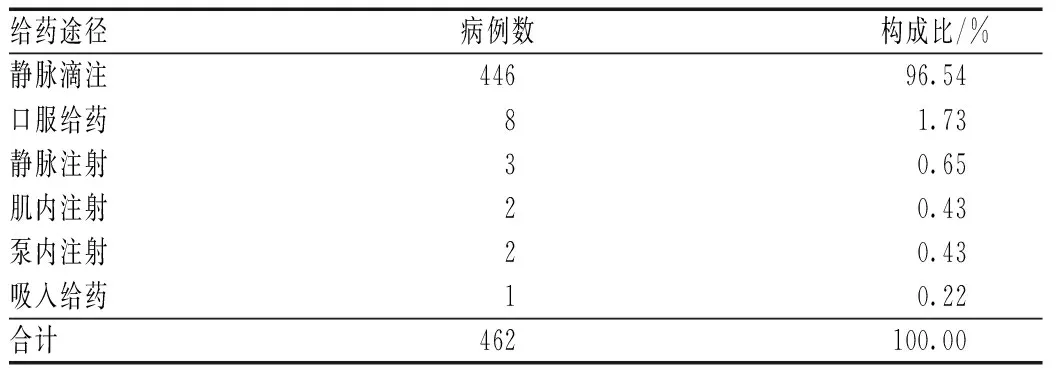

462例ADR中,静脉滴注引发的ADR病例数最多,见表2。

2.3 引发ADR的药物种类分布

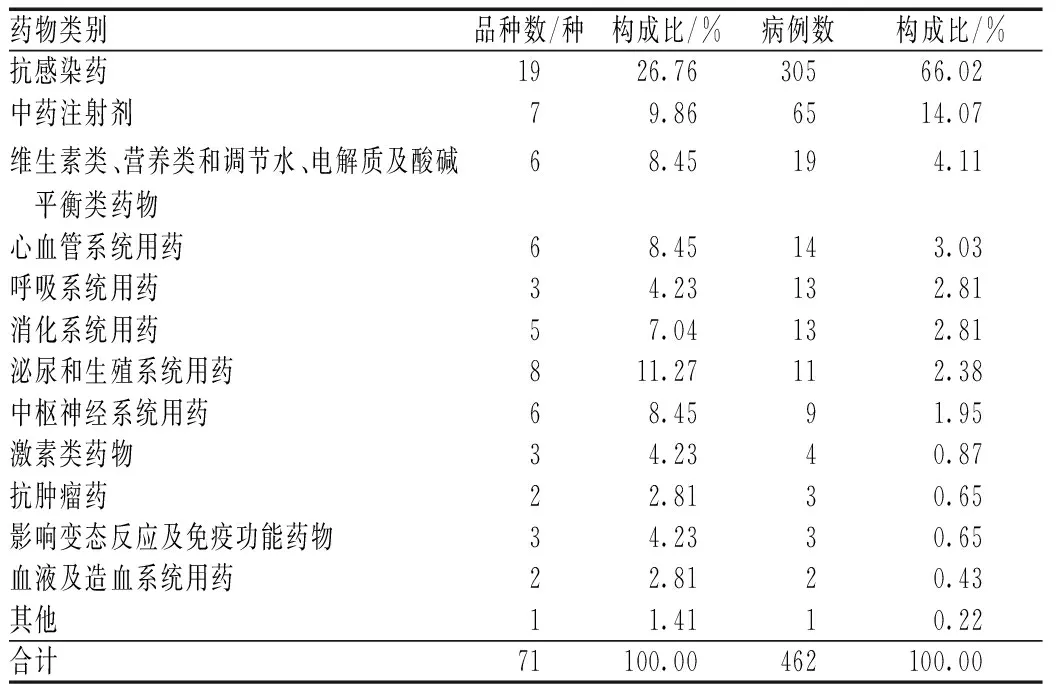

462例ADR中,抗感染药引发ADR病例数排序居第1位(涉及药物品种数也最多),其次为中药注射剂,见表3。

表2 引发ADR的给药途径分布Tab 2 Distribution of ADR-inducing administration routes

表3 引发ADR的药物种类分布Tab 3 Distribution of categories of ADR-inducing drugs

2.4 引发ADR的抗感染药种类分布

抗感染药引发的ADR为305例,涉及7大类19个品种,其中头孢菌素类抗菌药物引发的ADR病例数排序居第1位(共9个品种),其次为氟喹诺酮类抗菌药物(3个品种),见表4。

2.5 ADR累及器官和(或)系统及临床表现

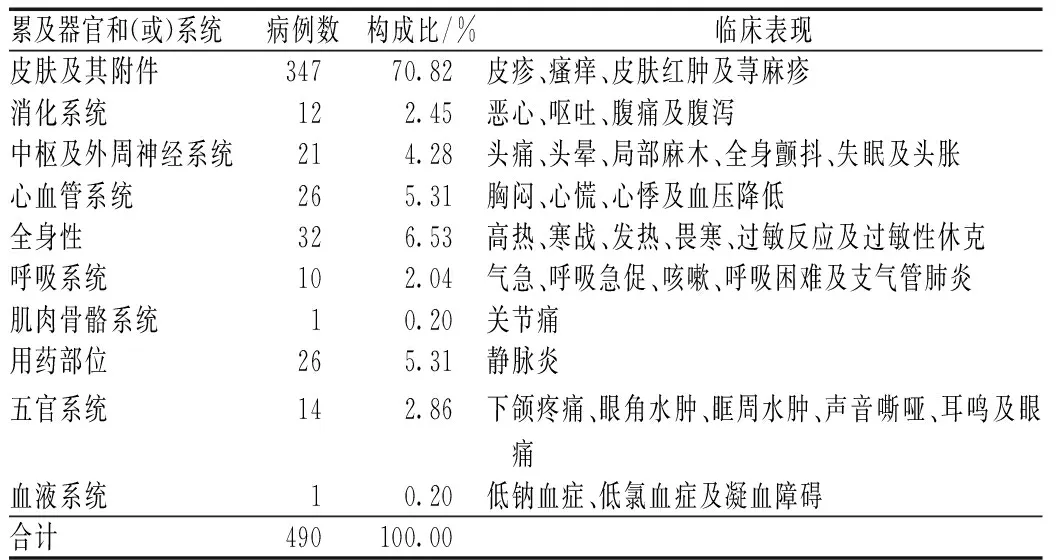

462例ADR报告中,皮肤及其附件损害最为常见,其次为全身性损害,见表5。

2.6 ADR发生时间分布

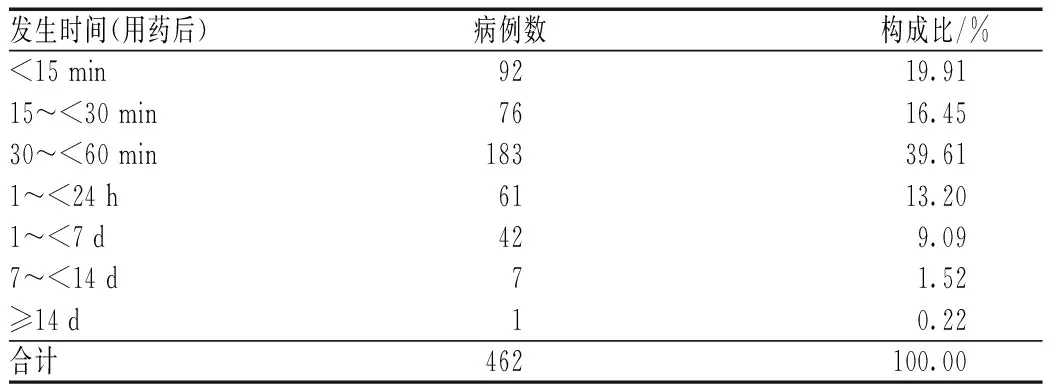

462例ADR中,最早于用药后1 min发生,最迟在持续用药17 d后发生,其中用药后<60 min发生的ADR病例数最多,见表6。412例ADR在首次用药后即出现,占89.18%。

表4 引发ADR的抗感染药种类分布Tab 4 Distribution of categories of ADR-inducing anti-infectious agents

表5 ADR累及器官和(或)系统及临床表现Tab 5 ADR involved organs and(or) systems and clinical manifestations

表6 ADR发生时间分布Tab 6 Distribution of the occurrence time of ADR

2.7 ADR的转归情况、报告类型及报告人职业分布

462例ADR中,痊愈460例(占99.57%),好转2例(占0.43%),无死亡病例;一般的ADR 406例(占87.88%),新的、一般的ADR 52例(占11.25%),严重的ADR 3例(占0.65%),导致住院时间延长,另有1例(占0.22%)新的、严重的ADR;护士报告356例(占77.06%),临床医生报告100例(占21.64%),药师报告6例(占1.30%)。

3 讨论

3.1 患者性别、年龄与ADR的关系

由表1可见,462例ADR中,女性患者所占比例高于男性患者,与文献报道相似[2]。女性ADR高发可能与药物的药理作用、免疫系统和激素水平等因素有关。各年龄段均有ADR发生,其中≤3岁患儿发生ADR病例数最多。主要是婴幼儿组织器官未发育完全,其药物吸收、分布、代谢及排泄功能较差,易发生ADR;也可能与我院的特点有关,我院于2004年由原常熟市妇幼保健院与原常熟市中医院重组合并,儿科患者相对较多。因此,临床在为患儿用药时,特别是给药途径为静脉滴注时,应充分考虑因与成人的差异,重视儿科临床用药合理性,并跟踪患儿的用药反应,以保证儿童用药安全[3];同时,药品生产企业应在药品说明书上明确说明婴幼儿的用法、用量。>60岁患者发生ADR病例数为62例,主要与老年人组织器官功能减退有关,另外,老年患者常合并多种基础疾病,且常联合应用多种药物,更易出现ADR[4]。因此,应根据老年人生理状态和特点,严格按照药品说明书上用量和给药次数,进行个体化用药,必要时监测血药浓度,以减少ADR发生。

3.2 给药途经与ADR的关系

由表2可见,462例ADR中,静脉滴注引发ADR病例数为446例(占96.54%),居首位,其次为口服给药,与国内其他文献报道一致[5]。其原因包括:(1)静脉滴注时,药物直接进入人体内,在血液中药物浓度迅速达到最高且持续长时间;(2)多种药物混合,易发生氧化、水解及聚合等反应,出现颜色变化、浑浊及沉淀,同时会伴有药物成分改变,也可能产生新的致敏物质,导致ADR发生;(3)滴注速度过快和溶剂选用不当也会引起ADR;(4)药物本身的pH、赋形剂及微粒等也是诱发ADR的因素。

3.3 药物种类与ADR的关系

由表3—4可见,抗感染药,中药注射剂,维生素类、营养类和调节水、电解质及酸碱平衡类药物引发的ADR病例数排序居前3位。(1)抗感染药引发ADR的品种数和病例数排序均居首位,与国内文献报道一致[6-8]。抗感染药中,又以头孢菌素类、氟喹诺酮类抗菌药物引发ADR病例数最多。一方面,上述2类抗菌药物品种繁多,临床应用选择范围广;另一方面,由于上述品种具有抗菌谱广、杀菌能力强和使用方便等特点,导致临床大量使用。为此,我院加强对《抗菌药物临床应用指导原则(2015年版)》的学习,严格执行抗菌药物分级管理管理,加大抗菌药物专项整治力度,对各科抗菌药物使用强度进了规定,对预防性使用抗菌药物的时间等相关指标进行控制,以减少该类药物致ADR的发生。临床药师应参与制订临床抗感染药物治疗方案,以用药前干预和事后点评相给合的方式,在抗感染药物治疗中提供技术支持[9]。(2)中药注射剂引发的ADR有65例,排序居第2位。中药注射剂中,药材产地不同,制剂工艺复杂,成分不尽相同,杂质难以除尽,且为大分子物质,易引发ADR;许多药品说明书对“不良反应”“注意事项”及“特殊人群的用法用量”等仅有简单说明;临床使用过程中存在着与其他药物同瓶混合滴注、溶剂选用不当、滴注速度过快、用量过大、超适应证用药及与其他药物联合应用时未使用间隔液冲洗等现象。因此,应充分重视中药注射剂的安全性。建议能口服给药时,不选用注射给药;能肌内注射给药时,不选用静脉注射或静脉滴注给药;必须选用静脉注射或静脉滴注给药时,应加强监测[10]。(3)维生素类、营养类和调节水、电解质及酸碱平衡类药物引发的ADR有19例,排序居第3位。该类药物主要包括维生素C、葡萄糖、复方氨基酸、脂溶维生素及转化糖电解质等,临床上应用中存在用量过大、与其他药物混合滴注及输注速度过快等现象。临床上应限制辅助类药物的应用,减少无指征用药,控制医药费的过快增长。

3.4 ADR累及器官和(或)系统及临床表现

由表5可见,ADR的临床表现多种多样,但以皮肤及其附件损害最为常见。462例ADR共累及器官和(或)系统490例次,其中累及皮肤及附件347例次(占70.82%),居首位,与其他文献报道一致[11-14],其临床表现为皮疹、瘙痒、皮肤红肿及荨麻疹等;其次为全身性反应,主要表现为高热、寒战、发热、畏寒、过敏反应及过敏性休克等。故临床医师为患者开具药品时,应详细询问患者的既往过敏史和家族史,并加强用药后的观察,避免严重的ADR发生。

3.5 ADR发生时间分布

由表6可见,ADR可发生于用药的整个过程中,其中168例(占36.36%)发生于用药后<30 min,183例(占39.61%)发生于用药后30~<60 min;多数ADR在首次用药后即出现,占总病例数的89.18%(412例)。提示,应加强对首次使用者和用药1 h内的监测,注意患者用药过程中及用药后的反应,发现不适情况,立即停药,积极处理,做到“早发现,早停药,早处理”,避免严重的ADR发生[15];同时,对连续多次多日用药的患者也不可大意。

综上所述,ADR的发生与临床多种因素有关,医院应在加强管理组织体系的基础上,完善“医药护”合作的ADR监测体系,加强合理用药宣教,提高医护人员对ADR的认识;临床应用药物时,应详细了解患者既往过敏史和家族史;严格掌握用药指征;审方药师审核处方和医嘱时,应对适应证、用法与用量及给药次数等相关信息进行核查,减少不合理用药和配伍禁忌;同时,应加强用药后监管,发现ADR时,应及时采取针对性措施,避免发生严重后果,给患者造成不必要的损失。

[1]陈新谦,金有豫,汤光.新编药物学[M].17版.北京:人民卫生出版社,2011:11-14.

[2]王芳芳,陈维红.我院417例ADR报告分析[J].中国药房,2015,26(8):1093-1095.

[3]何珊,常宏,赵雅妮.我院门诊输液区137例患儿静脉滴注给药致不良反应报告分析[J].中国药房,2015,26(17):2359-2361.

[4]赖远花,李楚云,刘泽清,等.410例药品不良反应报告分析[J].中国医院用药评价与分析,2017,17(11):1565-1569.

[5]朱磊,黄萍,李颖,等.519例严重药品不良反应病例分析[J].中国医院药学杂志,2015,35(2):147-152.

[6]王凤霞,沈钦华,樊国斌,等.我院190例药品不良反应报告分析[J].中国药房,2015,26(5):641-643.

[7]陈燕,段宝珍,陈俊敏.我院162例药品不良反应报告分析[J].中国当代医药,2015,22(1):184-186.

[8]亢卫华,黄燕琳,李继泉.457例药品不良反应报告[J].中国医院用药评价与分析,2017,17(2):271-272,275.

[9]李璇,刘红建,旷南岳.2012—2016年某三甲医院807例药品不良反应报告分析[J].安徽医药,2018,22(2):385-388.

[10] 卫生部,国家食品药品监督管理总局,国家中医药管理局.关于进一步加强中药注射剂生产和临床使用管理的通知[S].卫医政发〔2008〕71号.2008-12-24.

[11] 韩杰霞.179例儿童药品不良反应报告分析[J].北方药学,2016,13(7):186-188.

[12] 马锦,毛晨梅.408例儿童药品不良反应报告分析[J].安徽医药,2017,21(6):1150-1153.

[13] 王绚,徐进,许静.我院361例儿童药品不良反应报告分析[J].儿科药学杂志,2017,23(3):39-42.

[14] 吴迪,王真.某院2013—2015年813例ADR报告分析[J].中国药房,2017,28(17):2359-2362.

[15] 谭才燕,陈金英,梁静芳,等.470例药品不良反应分析[J].中国医院用药评价与分析,2015,15(11):1505-1507.