梅须逊雪三分白 雪却输梅一段香

——中国传统音乐记谱法的利弊说

2018-06-08新疆艺术学院余顺顺

新疆艺术学院 / 余顺顺

历史是时间浇灌的花朵,人类活动创造历史,在特定的时代背景下会产生特有音乐现象,就好像森林里应运而生的花,记谱法的出现亦是水到渠成。花的生长需要土壤,音乐现象的生存同样需要土壤,社会环境的更迭,音乐现象不被人们所需要,记谱法渐渐也会被搁置。当然事物是普遍联系的,即使社会变更,也不可能全盘重起炉灶,必然其中的许多事物会出现流变的情况。目前传统记谱法的本体研究已经被掘地三尺,但分析其利弊中的内涵则寥若晨星,为此,这正是本文所试图探讨的问题。

一、古琴谱

古琴原名为“琴”,20世纪初为了与其他乐器的统称区别开来改名为“古琴”,属于弹弦类乐器,它在古时还具有辟邪、修身养性甚至教化民众、治理国家的社会公用。“琴棋书画”为文人雅士的评判标准,琴字当头亦也看出古琴在历史进程中的重要地位。历朝历代中多少乐器兴起衰落,也正是古琴的功能属性给予了它在社会更迭中没有被搁置和淘汰,反倒是得到了很好的延续,也唯有古琴发展形成了自身的演奏技术理论体系并一直传承至今。

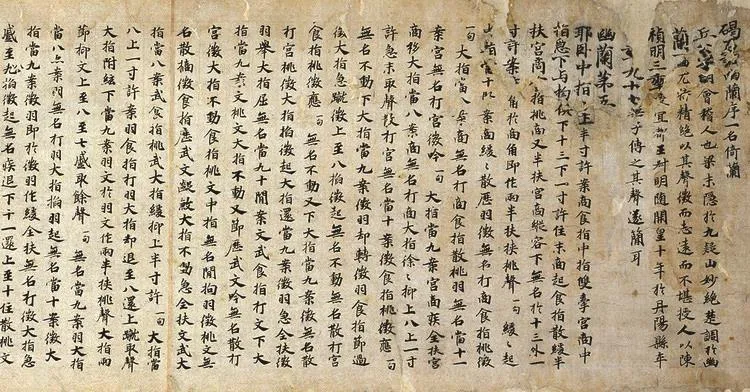

文字谱:目前出土最早的古琴谱是南朝粱代琴家丘明所传的文字谱《碣石调·幽兰》,“碣石调”为调名,“幽兰”为曲名。由4954个汉字记载的一首琴曲。

琴曲记录的文字第一乐句为:“耶卧中指十下半寸许案商,食指中指双牵宫商,中指急下与拘俱下十三下一寸许住,末商起,食指散缓半扶宫商,食指挑商又半扶宫商,纵容下无名于十三外一寸许案商角,于商角即作两半扶挟挑声。一句。”

该谱用一到两句话只描述演奏时的一个音,实际上就是用文字描述如何演奏这首乐曲。实质意义相当于今天的“备忘录”记录其演奏指法以及音位的文字谱。文字谱的诞生开了中国传统音乐记谱法的先河,填补了文本记谱的空白。其带来的便利性在于记录音乐的演奏指法及音位信息,辅助演奏者避免遗忘演奏指法、弹错音高,也对后面出现的减字谱的创设起了很大的作用,可谓是意义重大。

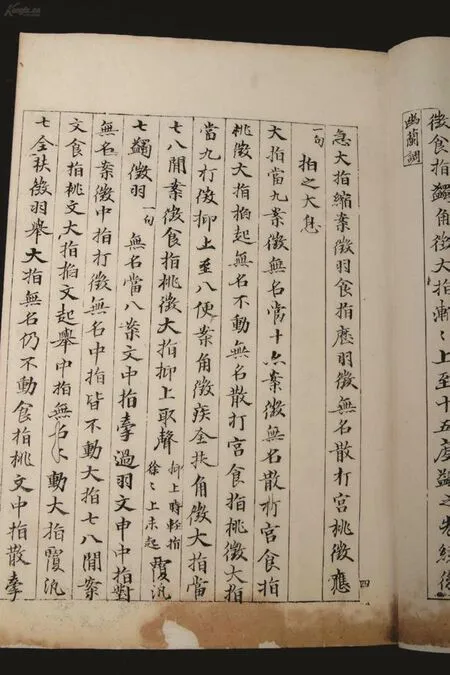

减字谱: 减字谱由晚唐秦家曹柔所发明,并一直沿用至今。减字谱是记录琴曲的演奏方法的奏法谱。与文字谱对比,减字谱把左右手所演奏音位信息及技法简写压缩在一起,所形成的一个“组合字体”如左手“吟、揉、绰、注、撞”等12种和右手“托、抹、挑、勾、剔”等11种都是将文字简写成一个偏旁部首或符号来代替。下图为古琴曲《平沙落雁》第一段,该曲所用记谱方法即为减字法记谱。

减字谱的诞生使文字谱从一到两句话描述记录一个音,变为一个“字”记录一个音。从记录的繁琐来看,减字谱比文字谱便利了许多。但不论文字谱还是减字谱,其弊在于文字记录繁琐,记录音乐要素信息有限,缺少规定节奏和音的时值等,更重要是演奏人员无法看谱直接视奏出来。当今的打谱就是文字谱、减字谱带来的连锁反应。

二、工尺谱

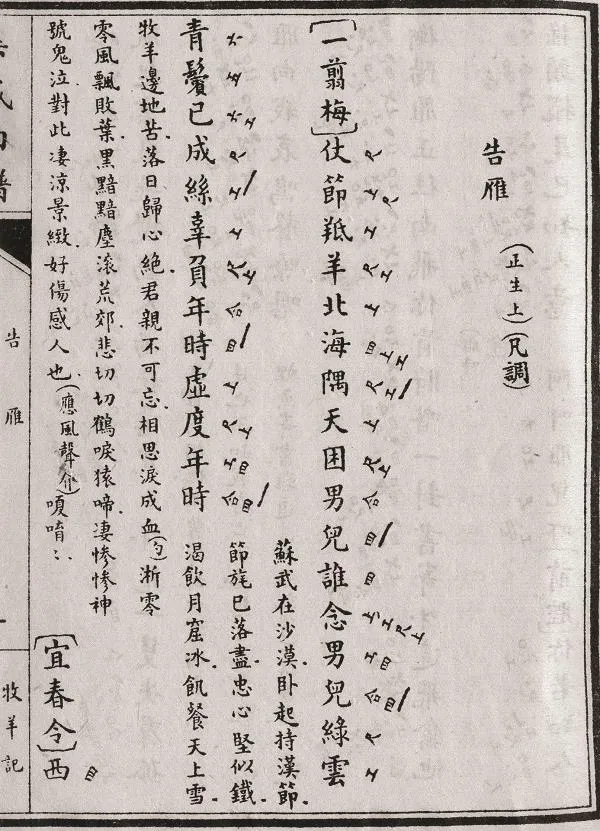

当今通用的工尺谱历史可以追溯到唐代燕乐半字谱与宋代俗字谱,经过1000多年的演变发展,公元933年就出现了工尺谱的早期形式,1421年明成祖迁都北京,社会稳定、经济迅速兴起,声乐与器乐得到快速发展,工尺谱逐渐成为声乐、器乐通用的音位记谱法。下图为昆曲《牧羊记·告雁》工尺谱片段:

以(上、尺、工、凡、六、五、乙)等谱字为唱名,每个谱子可以表示确切的音高位置,通过对谱字的变形,按音高顺序排出的音列可达5个八度之广。工尺谱调号归为首调唱名法体系,调号的意义就是确立“上”字的音高位置,确立了“上”字的音高即能得出该调式音阶的相对音高,但这在器乐应用中,比如筒音不同的笛子一起演奏,调号需要做相对应的移动。工尺谱板眼符号的加入使音乐记录有了一定的标准,传承过程中减少了遗忘音乐中所包含的信息量,能承载更多的音乐信息,但它与古琴谱有着共通之处,依然没有出现表示音值的长短标记。以口传心授的方式传承音乐需要通过经常反复的演唱、演奏,若一段时间音乐实践的中断,再根据之前乐谱所记录的信息还原,出现变动的可能性是极大的。所以音乐的节奏是存在于人的记忆中,是不断创新的节奏,有变动的不确定性。工尺谱流传在不同的地区和不同的民族,在不一样的音乐风格之下所记录的乐谱也有所不同,南方乐谱记录较为详细,只是在某些装饰音或者色彩性的润腔上稍有不同。北方乐谱记录则相对简约,谱字通常记录的是骨干音,乐谱对演唱或演奏者来说也仅是备忘录功能,这也直接导致了不同的人使用同一乐谱会产生截然不同的音乐作品。

三、锣鼓谱

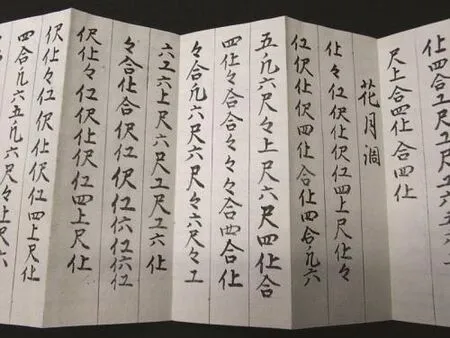

锣鼓谱是中国传统音乐中打击乐器的专用拟声谱。据传为西汉礼学家戴圣所编《礼记·投壶篇》专记投壶礼,记述主人与宾客宴饮之间:讲论才艺的投壶礼制,其中就有收录先秦时期的“鼙鼓谱”。下图为川剧锣鼓《上天梯》锣鼓谱:

锣鼓谱的记谱原理为锣鼓等打击乐器发声的状声词为谱字,不同地域拟声方言与音乐律动亦有差异,所用的谐音字和节奏框架记录方式都有所不同,但在音乐实践中乐手各自在内心诵读乐谱与实际打击乐器步调一致。锣鼓谱虽然为单行横向乐谱,但是却蕴含着多行总谱的纵向思维,在锣鼓乐中,以鼓、锣、铙钹3类组成乐器常见 ,例如:“匡匡令匡”4个谱字,不同类别组中乐手在内心诵读出的乐谱则为手持乐器所敲击出的音色的拟声。锣鼓谱中出现的“隔音记号”“大锣主响记号”“加冠记号”的出现使鼓乐大体节奏体系、语法句法的自由反复结构有了清晰的表达。尽管锣鼓谱没有工尺谱能表达相对节奏意义的板眼符号体系,读谱上节奏更加难以照谱诵读,但是与音高变化的旋律音乐相比,锣鼓乐的变化元素强调音色、音强、节奏,其中节奏更简单、规整。所以掌握了锣鼓谱的语法逻辑、断句点,锣鼓乐的节奏形态自然显现出来。锣鼓乐存在有两种形式,一种是充当旋律伴奏音型,另一种是完全以击奏乐器组成的乐队模式,前者是板眼结构的具体表现形式,后者又充分体现非板眼化音乐“活”的灵魂特点。

四、利弊说中蕴涵的深意

以字体或符号标明演奏指法的指位谱、音高位置的音位谱、谐音或相近发音的拟声谱,这所有的乐谱都不具备直接演唱或演奏的功能,而仅仅提供给已经会唱、会奏的人一个备忘作用。从实用角度来看,这些记谱法对不具备音乐实践能力的人来说,没有实际意义,也就更说不上在记谱的基础上进行创作了。

笔者认为当下记谱法可以分为三类:抽象型、意象型、具象型,该分类的原理以音乐为实体,乐谱为载体,以音乐实体的记录方式区分载体的类别。

抽象型记谱法以古琴谱为例,在记录时,用文字仅记录指法位置及演奏技法,即为高度抽象记录出音乐概念,古琴的打谱工作是将文字抽象记录的音乐还原,文字记录指法位置与演奏技法在表现出来时,就是打谱工作者抽象表达情感的开始,每一个音的鸣响即为抽象情感的外化。

意象型记谱法以工尺谱、锣鼓谱为例,从工尺谱例中板眼符号与锣鼓谱中隔音记号、大锣主响记号的记录来看,载体承载了实体一定量的感性形象,落实在音乐实践中音乐的框架性得以表现出来,有一定的规范与单位化。与抽象型的古琴谱比较来看,这里的比较指的是细节与整体的比较,音乐还原在细节上具有轮廓感,规范了一定的结构框架。但这里并不是否认古琴曲在整体上无框架性,从虞山琴派的代表曲目之一《良宵引》,全曲共分三段(也有分为两段的),每段开头都用基本相同的曲调。第一段为“起”,第二段前半部分为“承”,将上一曲调移低八度,其后半段为“转”,在段落结尾前用了许多浓重的“撮音”,第三段“合”,再现了和第二段开头类似的曲调,并引入结束,这可以归为“起承转合”结构。

具象型记谱法以五线谱为例,五线谱的特点是记录音域广、声部多、转调清晰易读,具有直观的音高与众多的乐音实体信息的标识,载体能更精确还原音乐实体,即可把无线谱归为具象型。

所谓利弊说,并非是剖析中国传统记谱法中存在的好的一面或坏的一面,而是将不同的记谱法归类进行对比分析,从而找出产生差异的原由。

以抽象型与意象型为代表的古琴谱、工尺谱、锣鼓谱对比具象型为代表的五线谱,是否可以称为不成熟的记谱法与完善的记谱法的比较呢?实物可证的贾湖骨笛,战国早期文物曾侯乙编钟,明代律学家朱载堉领先世界的十二平均律,就从这音乐贯穿的历史时间、乐器制造精致工艺、理论创新的不竭动力,能说中国传统记谱法是落后吗?

其实我们的抽象型、意象型记谱方式并不是能用“不成熟”或“缺陷”进行评价,虽然不及具象型的五线谱记录精确详尽,但不同的历史阶段,音乐的流传方式都不尽相同,也正因如此它才体现不同于具象型的记谱法的精妙之处,更是口传心授与心领神会传统音乐过程中的物化现象,包含着中国传统音乐的“声”“韵”“音”“腔”的美。从文化相对主义角度看,应尊重差别、相互尊重,并强调多种生活方式的价值,以寻求理解与和谐共处,而不去批判甚至摧毁那些与自己原有文化不相吻合的东西,也就是说承认并尊重不同的文化,并在平等的基础上交流。

笔者将从以下两个方面论述中国传统音乐记谱法不存在“不成熟”“有缺陷”的观点。

一、中国传统音乐诞生在历史发展的岁月长河中,每个时代、每个地区、每个民族的人民都创造出属于自己民族徽记。这里面包含了道德、风俗、艺术、制度等,它们的存在被历史见证,有自身的人文价值和艺术使命。若更改了滋生它们的诞生背景,自然又会产生不一样文化系统,所以在不同背景下去对比所形成的诸文化形态这本就是不科学的。

具有抽象型、意象型特点的中国传统记谱法承载着传统音乐在传承发展中的艺术使命,具象型的五线谱在其依附的音乐现象(如西方古典音乐)中同样具有不可替代的艺术使命,这是两个不同地区不同民族的传承方式,都各有其自身的人文价值,并在养成及发展过程中起着积极作用,所以从客观的角度来说,他们之间不能用“高”与“低”,“好”与“坏”之类具有褒贬意义的概念词汇来对比。

二、抽象型与意象型的记谱法所反映出的音乐可以有很大的变动性,对音乐的束缚仅存在于音、轮廓或框架上,所以不同的人对乐谱进行演唱或演奏则能有千变万化的变形,甚至同一人对同一乐谱演唱或演奏都将不一样。这也造就了“一曲多用”“一曲多变”的艺术功能,不同流派的古琴、声腔,再从曲牌体、板腔体的曲体结构形式都能体现出中国传统音乐在传承中,民间艺人或表演艺术家的智慧与才能。为什么人们依然选择这种能“再作曲”或称之为“二度创作”的记谱法而不发展至精确记谱法?笔者认为,无论是中国传统的声乐曲还是器乐曲,音乐中的声腔与音韵是无法记录的,即使具象的记录了细节,作为初学者看谱也无法演唱出或演奏出精髓之处,所以口传心授、心领神会是传承的必然选择。至此,再用利弊去评价已经承袭上千年,甚至都上升到美学体系的中国传统音乐是没必要的。

中国传统记谱法是人民创造并传承使用,在岁月的更迭中,我们看到不少曾经耀眼璀璨的音乐瑰宝被人们忽视甚至遗忘,正如这记谱法如今使用的人也寥寥无几,笔者不为它们感到惋惜,因为事物发展是有科学规律的,前面文中提到不同的社会背景会出现新的音乐现象,这也不仅仅是音乐现象会改变,还有太多的东西也随之改变。笔者用文字不是想要光复这些曾经出现的文化,而是认为前人有过的东西我们应客观正视并研究记载,同时也需要认清我们所生活的环境在做怎样的变化,在继承中创新,在创新中寻发展。

注释

[1]沈洽:《论板眼的性质与特征——从板眼与节拍之关系谈起》,《上海音乐学院学报》2013(03):16-30+4.

[2]伍国栋:《在传承过程中新生——工尺谱存在意义和作用的思考》,1997(01):62-65.

[3]田耀农:《中国传统音乐理论述要》,人民音乐出版社,2014.

[4]王德埙:《论文字记谱法的内在矛盾》,《星海音乐学院学报》,2000(03):11-14.

[5]崔华:《音腔记谱法——中国传统音乐记谱理论新探》,《武汉音乐学院学报》,2014(04):75-79.