恶性人因事故发生机理及其模型研究*

2018-06-05涂思羽贾明涛

涂思羽,贾明涛,吴 超,王 秉

(中南大学 资源与安全工程学院,湖南 长沙 410083)

0 引言

近年来,随着国家安全治理体系的不断完善,安全管理水平亦不断提升,我国安全状况已有明显改善,但是恶性人因安全事故仍时有发生,给社会造成巨大影响,已成为社会各界关注的焦点。例如,2017年以来,全国发生多起恶性人因事故,较为典型的有:2017年5月7日,浙江温州共享单车被丢进瓯江[1];2017年5月14日,辽宁工程技术大学发生恶性人因事故[2];2017年6月6日,南京定淮门大街正泰大厦蓝湾咖啡厅发生一起恶性群殴伤人事件[3];2017年6月22日,浙江杭州蓝色钱江小区发生一起保姆纵火恶性人因事故[4];2017年10月6日,漳州开发区凌波社区华山路一房产中介发生一起恶性人因事故[5];2017年12月4日,韩通信运营商恶性竞争故意破坏对手设备事件[6];2017年12月22日,湖南新化发生持枪杀人恶性人因事故[7]。

迄今为止,国内外学者已对人因事故发生机理开展大量研究,特别是普通人因事故(即非恶性人因事故)机理方面,但主要集中于从人因失误的角度出发研究普通人因事故,而对当事人从无意过失到恶性破坏关注研究较少。恶性破坏行为亦会导致重大事故的发生,给社会带来严重危害。因此,关注恶性人因风险,研究恶性人因事故发生机理极其必要。目前,学者已对恶性人因事故研究一些初步探索,研究大多集中于法律法规、恶性犯罪、企业管理等方面的研究。例如:王微淇[8]研究聚众斗殴罪与故意伤害罪两罪的界限;陈劲阳[9]分析贾敬龙仇恨型故意杀人案件量刑妥当性;Shih等[10]采用关联Petri[11]网模型检测恶意行为;Verdolini等[12]研究故意自我伤害DSH的危险因素;唐贵瑶等[13]研究辱虐管理对员工人际偏差行为的影响;Kiewitz等[14]研究自我控制力在辱骂管理中的重要作用。但是,尚未有人对恶性破坏事故的具体发生机理进行详细分析。

鉴于此,基于恶性犯罪理论提出恶性人因事故定义,从个体因素、团体因素、外在因素出发,分析恶性人因事故致因因素,构建恶性人因事故模型,根据事故案例,分析验证模型的普适性与可靠性,为恶性人因事故防控提供理论指导。

1 恶性人因事故概述

1.1 相关基本概念

恶性人因事故发生机理的核心概念主要由恶性破坏、人因事故、恶性人因事故3个主要要素组成,其核心内容是恶性人因事故发生机理,视角是恶性人因,需要强调的是,恶性人因并不包括恐怖袭击和精神病攻击。恶性破坏,或称为故意破坏,包括直接破坏和间接破坏。直接破坏指行为人在执行行为之前,明知自己的行为可能会对他人、社会带来危害,但仍执行该行为,并希望给他人、社会造成危害;间接破坏指行为人在执行行为之前,已经认识到自己的行为可能会给社会带来危害,但仍执行该行为,不采取相应的应急措施预防风险,放任该结果发生[15]。简言之,恶性破坏指行为人主观故意破坏他人、设备等,并会威胁到他人或社会安全,造成负面影响的行为。人的恶性破坏行为包括故意破坏交通、电力、网络等公共设施,故意盗窃他人或企业财务,故意伤害自己或他人生命健康等[16]。

人因事故是指在从事生产生活活动过程中由人的因素所引发的事故,按人因的有意性与无意性,可将人因事故划分为恶性人因事故和无意人因事故[17]。简言之,恶性人因事故是指由恶性人因所致的事故;细言之,恶性人因事故是指社会团体或个体在生产生活活动过程中由于其恶性破坏行为所引发的事故。恶性人因事故造成的影响巨大,应该予以高度重视。

1.2 恶性人因事故致因因素分析

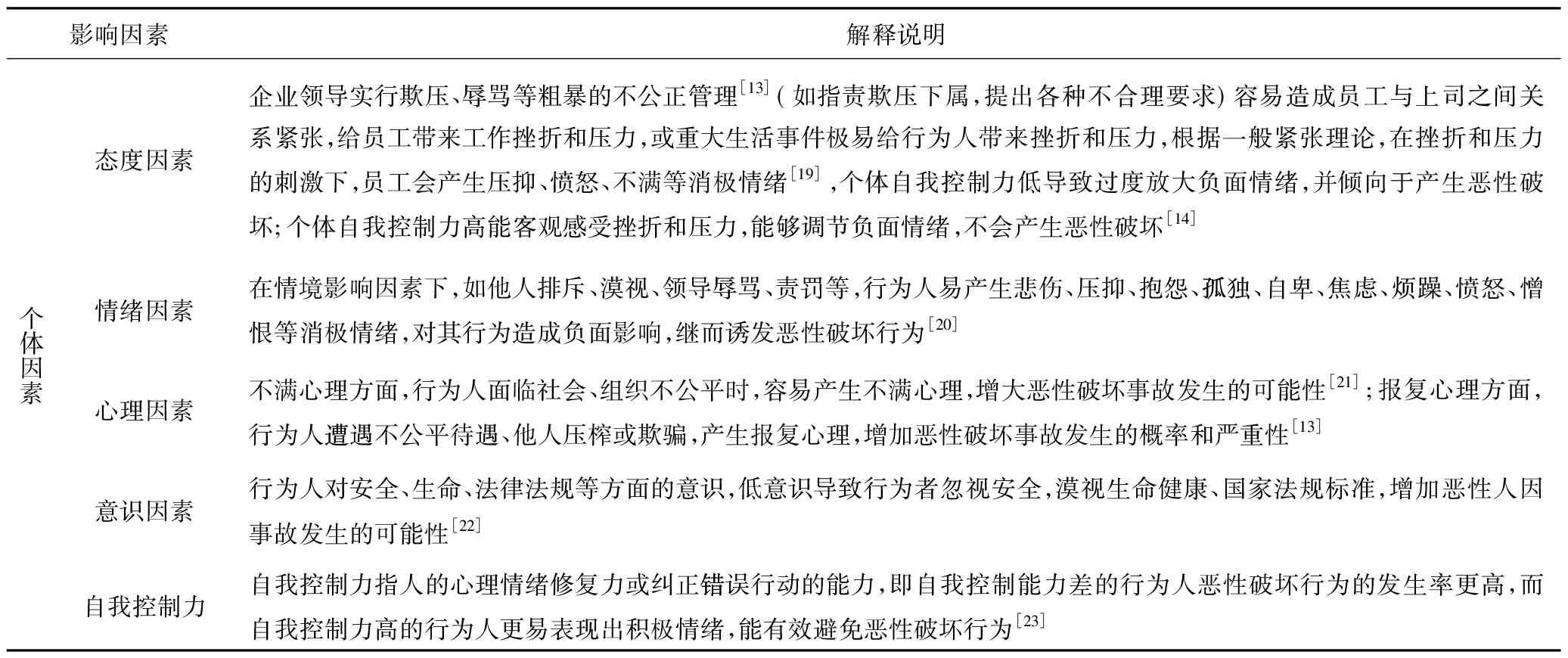

国内外学者研究结果表明,导致事故发生的主要因素是人因失误[18]。本文从恶性人因角度出发,通过探究个体因素、团体因素中导致恶性破坏行为的相关因素,以及分析导致恶性人因事故发生的外在因素,设计出恶性人因事故致因因素分析表,如表1所示。

2 恶性人因事故发生机理模型构建及分析

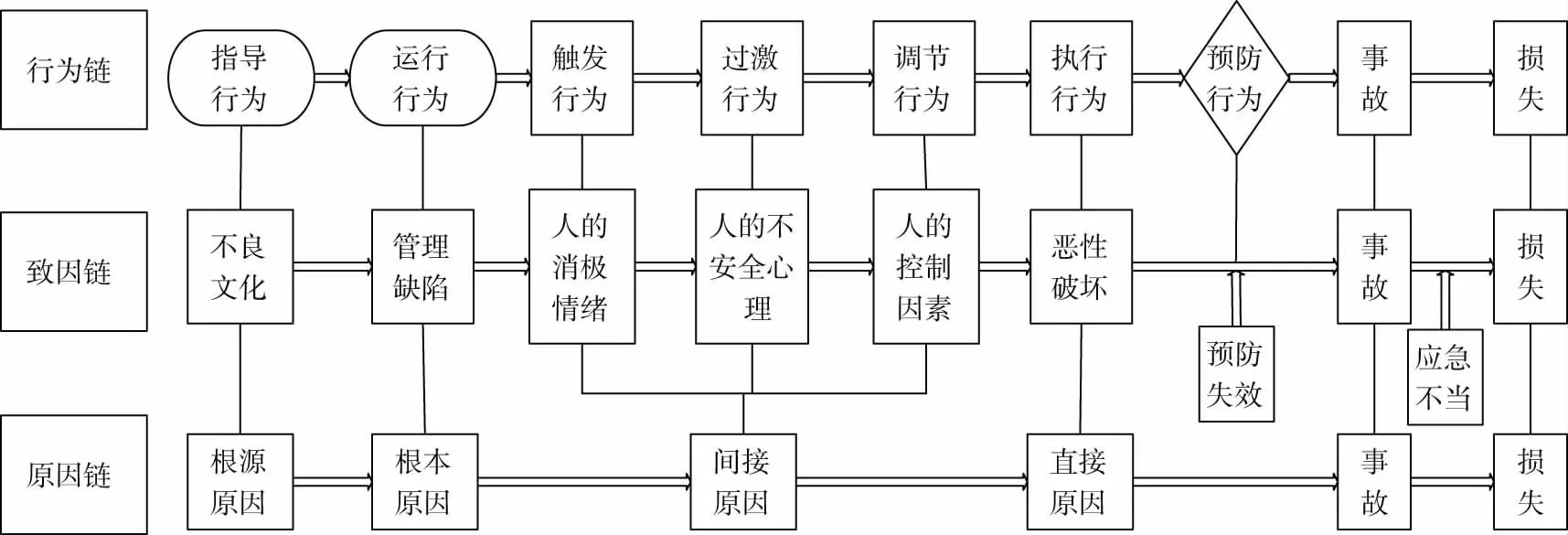

融合现代事故致因理论[33]及李俊霞[34]提出的模型思想,综合上述恶性人因事故致因因素分析,构建恶性人因事故发生机理模型,具体包括个体恶性人因事故发生机理模型、团体恶性人因事故发生机理模型、综合恶性人因事故发生机理模型,从行为链、致因链、原因链3条链层层展开,致因链详细解释恶性人因事故发生的具体过程,行为链从行为角度补充诠释事故发生的机理,原因链综合概括事故发生的原因,3条链构成3个维度,原因链属于基本维度,致因连属于直接维度,行为链属于具体维度。

表1 恶性人因事故致因因素分析Table 1 Factors and causes of malignant human accidents

续表1

2.1 个体恶性人因事故发生机理模型及内涵分析

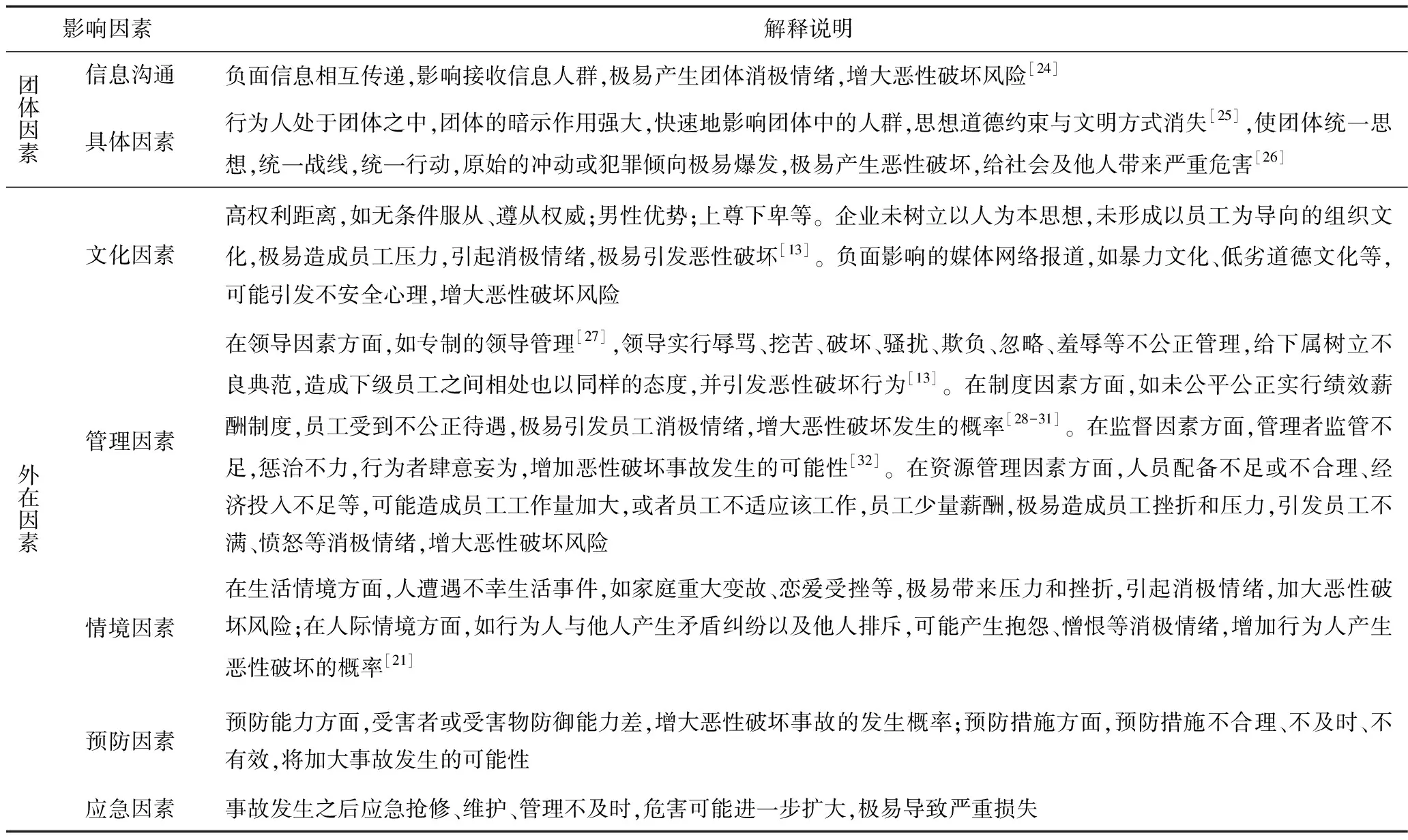

针对个体恶性人因,构建个体恶性人因事故发生机理模型,如图1所示。在该模型中,事故的原因首先被依次分解为组织行为、刺激行为、个人行为与预防行为4个层面,其中,将组织行为细化分解为指导行为、运行行为2种,将个人行为细化分解为应答性行为、触发行为、过激行为、调节行为、执行行为。共9个行为阶段,分别对应事故的根源原因、根本原因、间接原因和直接原因。具体内容分别是不良文化、管理缺陷、情境因素、挫折、压力、消极情绪、不安全心理、自我控制力弱、安全意识弱、低劣道德因素、恶性破坏、预防失效。由该系列因素的影响最终引发个体恶性人因事故的发生,事故后期应急不当,造成严重损失。鉴于此,笔者将个体恶性人因事故发生机理模型命名为行为安全“4-9”模型。

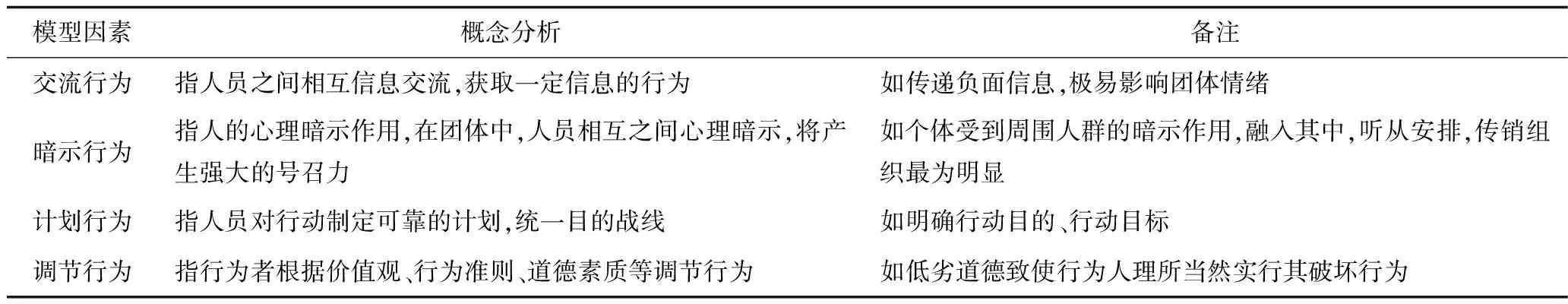

在个体恶性人因事故发生机理模型中,需详细分析模型因素相关概念,具体概念分析如表2 所示。

由图1可以看出,个体恶性人因事故起源于不良文化,如安全文化和安全理念缺乏、传统不良理念(员工无条件服从上司安排,一切遵循领导意愿)和负面社会文化(媒体网络宣传的暴力文化、低劣道德文化、不良风气等),从而导致组织管理缺陷,如管理体系不完善、管理制度未公平公正落实(员工薪酬绩效管理制度等)、监管不力、资源配备不合理(人力资源配备错误;经济资源、设备资源配备缺乏等)、领导不公正管理(辱骂、羞辱、挖苦、骚扰等)等。在不幸生活事件(重大家庭变故、破产、失恋、情感纠葛、重大疾病等)的情境因素刺激下,行为人容易产生挫折和压力,致使行为人消极情绪产生,当消极情绪积累到一定程度无发泄路径时,消极情绪恶化形成不安全心理(报复、不满、嫉妒、打击心理),不安全心理不直接导致恶性破坏,而是行为人安全意识弱、自我控制力弱、低劣道德因素下由于不能有效调节其不安全心理,引发不安全心理放大,产生恶性破坏行为,若预防失效,将导致个体恶性人因事故发生,事后应急处理不当,将最终导致事故影响扩大,结果损失惨重。

表2 个体恶性人因事故模型因素概念分析Table 2 General model factors conceptual analysis of individual malignant human accidents

该模型突出个体行为人心理作用过程对执行行为(恶性破坏)的影响,并将自我控制力低、安全意识弱、低劣道德因素作为调节行为,指出消极情绪不直接导致恶性破坏行为发生,而是由于消极情绪该触发行为积累到一定程度,形成不安全心理的过激行为,在调节失效之后,才产生恶性破坏行为。同时,该模型突出预防控制的重要意义,当预防失效,恶性破坏真正发挥作用,导致事故的发生。最后强调应急管理的重要性,应急管理合理、及时,将能有效降低事故的损失率。

2.2 团体恶性人因破坏事故发生机理模型及内涵分析

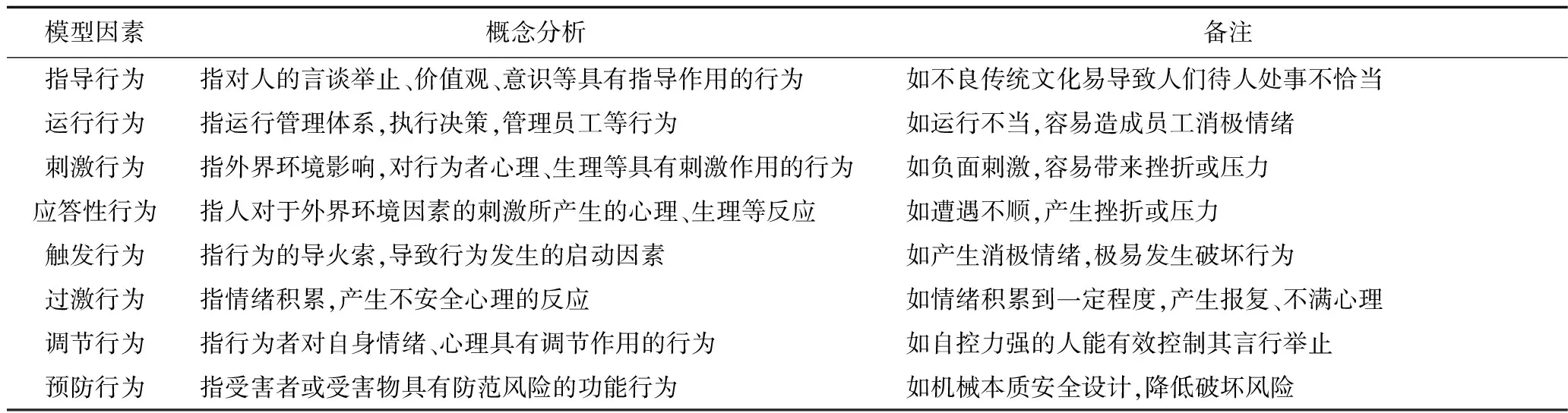

由于团体破坏危害程度更严重,更难以防范,因此,研究团体恶性人因事故的发生机理极其重要。团体由个体组成,团体决定个体,个体服从团体,根据上述个体恶性人因事故发生机理模型,借助事故致因因素分析表,提出专门针对团体的恶性人因事故发生机理模型,如图2所示,笔者将团体恶性人因事故发生机理模型命名为行为安全“2-10”模型。

图2 团体恶性人因事故模型Fig.2 General model of the group malignant human accidents

在团体恶性人因事故发生机理模型中,需要详细分析模型因素相关概念,具体概念分析如表3所示。

由图2可以看出,团体恶性人因事故起源于不良文化,如社会或公司不良风气、不良价值观、不良氛围等,从而导致组织管理缺陷,如教育培训不到位,监管不充分,法规法规制度未贯彻实施,管理规章制度实施不合理,管理体系未有效运行等,人员之间相互沟通交流,传递负面消极信息,引发团体情绪失落、不满、愤怒等,极易产生报复心理、嫉妒心理,通过团体人员的相互暗示,使团体人员形成共同目的,如推翻公司或政府的某种制度,获得一定的经济报酬,宣扬宗教文化等,团体成员形成统一战线,统一行动,由于团体人群思想道德约束极易缺失,导致团体恶性破坏。需要注意的是,针对某些特殊团体,如宗教团体,若管理缺陷存在,团体人员之间相互沟通交流,即可形成统一战线,由于恶劣道德素质,极易产生恶性破坏行为,事前未采取强有力的预防措施,应急管理不科学有效,将给人类和社会带来巨大的经济损失和精神损失。

表3 团体恶性人因事故模型因素概念分析Table 3 General model factors conceptual analysis of the group malignant human accidents

该模型强调团体信息沟通的重要性,信息沟通是带动团体情绪的源泉。另外,该模型突出团体暗示的重要作用,通过团体暗示,团体人群将更加统一目的、统一思想、统一行动。在模型中,指出团体计划行为并不直接导致执行行为的发生,而是通过道德因素这一约束条件失效,才产生恶性破坏,由于团体人群的思想道德约束和文明方式极易消失,因此,团体更容易产生恶性破坏行为,若预防失效,将导致团体恶性人因事故发生,给人类及社会带来严重损失。

2.3 综合恶性人因事故发生机理模型及内涵分析

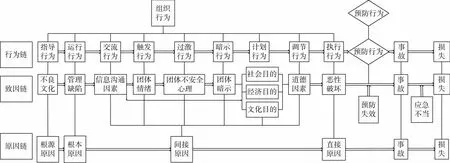

根据上述个体、团体恶性人因事故发生机理模型,笔者推论出综合恶性人因事故发生机理模型,如图3所示,对于任何种类的恶性人因事故机理分析都具有广泛的适用性和有效性,笔者将综合恶性人因事故发生机理模型命名为行为安全“7”模型。

由图3可以看出,该模型强调情绪因素属于触发行为,是一切行为的动因。另外,该模型突出不安全心理的重要作用,在情绪因素与恶性破坏之间,不安全心理发挥中介作用,并不是消极情绪产生就执行恶性破坏行为,如果消极情绪产生,就发生恶性破坏,社会将严重混乱,消极情绪仅仅是诱发恶性破坏的因素,若行为人未形成不安全心理,无论控制因素是否失效,都不会产生恶性破坏。该模型为管理者提供有效的预防事故方法,重视加强心理教育,终止不安全心理产生,提高调节控制能力,是避免发生恶性人因事故的最有效方法。

总体来说,上述模型均采用行为链、致因链、原因链3条链来具体阐明恶性事故的发生机理,在行为链中,以指导行为作为出发点,以调节行为作为控制点,详细分析执行行为产生的具体过程;在致因链中,以不良文化作为指导,详细分析恶性人因事故产生的机理;在原因链中,以根源原因作为起点,详细分析恶性人因事故产生的原因。这3条链之间相互补充,更加有利于管理者采取防范措施,提高安全管理,终止恶性人因事故发生的过程,降低事故的发生率,给人类和社会带来安定、团结、和谐的环境,有利于国家治安建设。

图3 综合恶性人因事故模型Fig.3 Comprehensive model of malignant human accidents

3 模型的应用分析

为验证上述3类恶性人因事故发生机理模型的可行性与实用性,选取近期发生的恶性人因事故案例进行模型验证分析,其具体应用分析如下。

3.1 事故概况

“6·22”杭州保姆纵火案:2017年6月22日5时,浙江杭州蓝色钱江小区2幢1单元1802室发生火灾,导致一位母亲和3个孩子不幸殒命,并造成财物损失257万余元[4]。经过调查,明确该事故为一起放火刑事案件,公安机关已认定保姆莫某在客厅里点燃一本硬面书而纵火。根据公安机关调查表明,莫某曾陷借贷纠纷,沉溺赌瘾,案发前被发现偷盗行为,欲销毁证据故纵火导致事故发生,物业消防安全管理落实不到位、应急处置能力不足造成事故恶化,带来严重损失[35]。

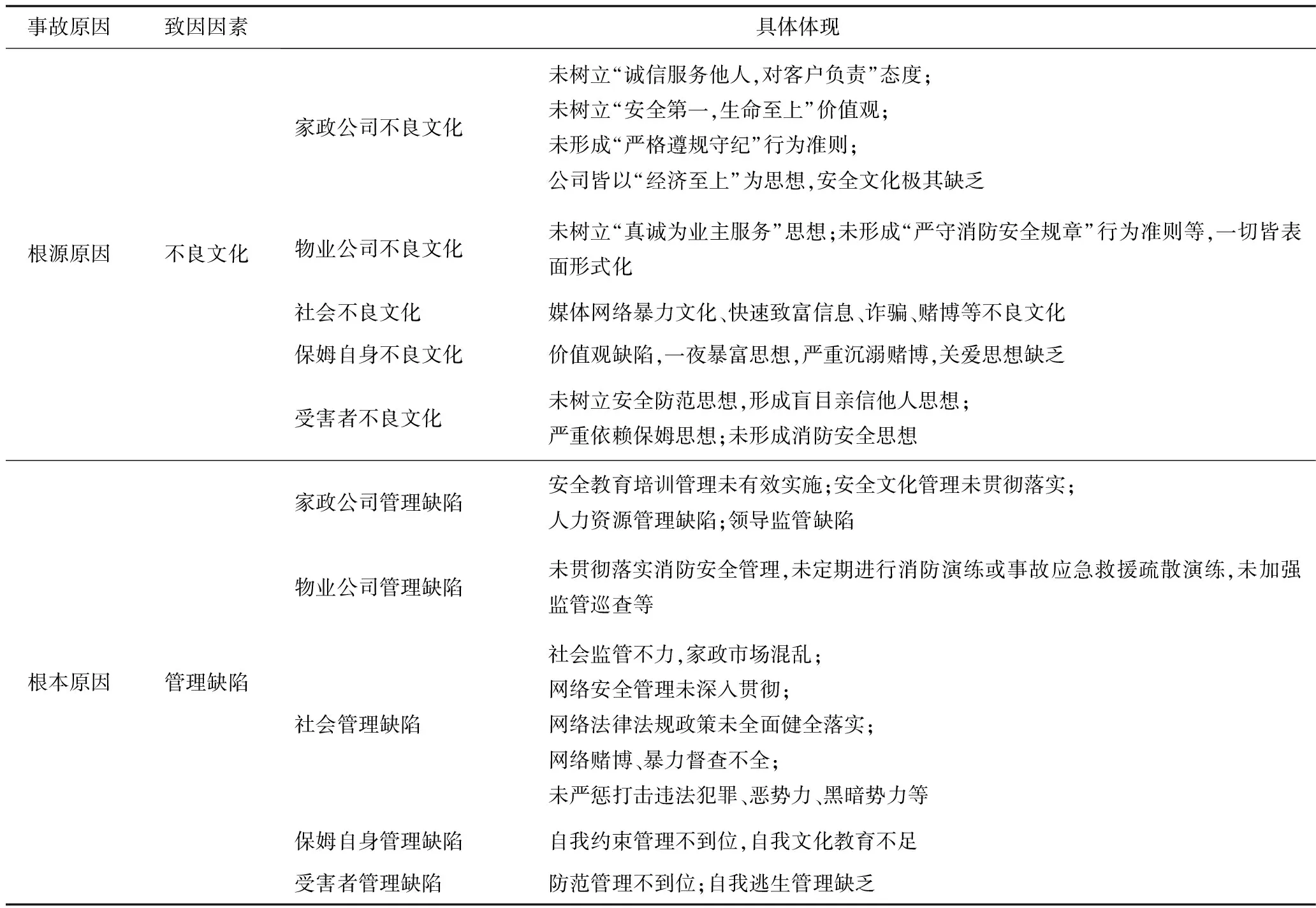

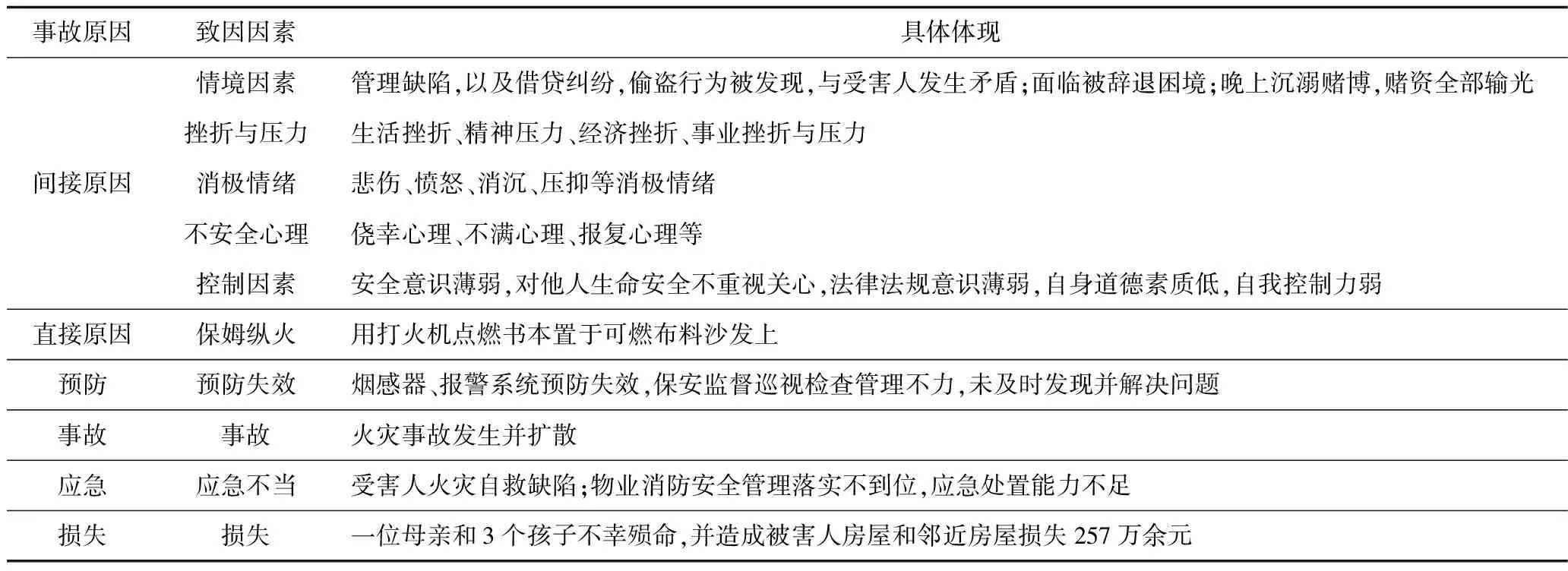

3.2 事故模型分析

本案例属于个体恶性人因破坏事故,因此,选用个体恶性人因事故模型进行研究分析,设计出如表3所示的杭州保姆纵火事故机理分析表。可以看出,分析结果与事故调查结果[35]相对应,并发现事故的根源原因是不良文化,根本原因是管理缺陷,而事故调查的主要原因归结为该模型中预防、应急管理,该模型还补充不安全心理过激行为,强调不安全心理的中介作用,提出调节行为,比较系统全面地分析该起事故原因。

团体模型是基于个体恶性人因事故模型分析推理得出,个体属于团体,团体决定个体,相互之间影响。综合模型是由个体、团体模型推理概括而构建出的模型,因此,个体、团体、综合恶性人因事故模型皆是可行的和有效的,其团体恶性人因事故模型以及综合恶性人因事故模型皆有广泛的适用性和可行性。3个模型的提出,为恶性人因事故防控提供更好的理论依据,有利于安全治理。

表4 杭州保姆纵火事故机理分析Table 4 Analysis on the mechanism of fire accident in Hangzhou

续表4

4 结论

1)通过恶性人因事故致因因素分析,指出针对个体的恶性人因事故影响因素主要包括不良文化、管理缺陷、负面情境因素,挫折与压力、消极情绪,不安全心理,自我控制力弱、安全意识弱、恶性破坏、预防失效、应急不当;针对团体的恶性人因事故影响因素主要包括不良文化、管理缺陷、团体信息沟通、团体消极情绪、团体不安全心理、团体暗示、团体目的、低劣道德、恶性破坏、预防失效、应急不当;针对综合的恶性人因事故影响因素主要包括不良文化、管理缺陷、消极情绪、不安全心理、控制因素、恶性破坏、预防失效、应急不当。

2)提出针对个体恶性人因事故的行为安全“4-9”模型,针对团体恶性人因事故的行为安全“2-10”模型,综合恶性人因事故的行为安全“7”模型,说明事故的根源原因是不良文化,根本原因是管理缺陷,间接原因主要是消极情绪、不安全心理、控制因素,强调消极情绪不直接影响执行行为,而是通过不安全心理的中介作用,在控制因素的影响下,进而诱发恶性破坏行为,直接原因是恶性破坏。

3)根据个体恶性人因事故发生机理模型分析“6·22”杭州保姆纵火案,分析结果表明该起事故是由借贷纠纷,沉溺赌瘾,案发前被发现偷盗行为的情境因素,物业消防安全管理落实不到位,应急处置能力不足导致的。对比分析可知,个体恶性人因事故发生机理模型分析的该事故的致因与事故调查结论一致。但该模型还发现事故的最根源原因是不良文化,最根本原因是管理缺陷,并补充不安全心理过激行为,强调不安全心理的中介作用,提出调节行为,比较系统全面地分析该起事故原因。

[1] 徐形婷.共享单车遭遇多种人为破坏永安一个月损毁率近10%[EB]. (2017-05-10).http://www.66ruian.com/system/2017/05/10/012747093.shtml.

[2] 王吉.辽宁工程技术大学发生故意伤害事件 涉事男女均死亡[EB]. (2017-05-15).https://item.btime.com/047uv9r1i26lsq ̄02d5pthjbd1qr.

[3] 昨夜南京发生恶性伤人事件致1死6伤[OL].(2017-06-07). http://www.sohu.com/a/146827265_99897131.

[4] 汤夫子.引狼入室(一)杭州绿城“蓝色钱江小区”保姆纵火案[EB]. (2017-12-26). http://op.inews.qq.com/m/20171226G00ZKP00?refer=100000371&chl_code=news&h=0.

[5] 黄星源.惨剧!漳州开发区一房产中介内3死1伤!原因竟然是……[EB].(2017-10-07).http://www.sohu.com/a/196660258_404521.

[6] 韩通信运营商恶性竞争故意破坏对手设备不惜拿平昌冬奥会开玩笑[EB].(2017-12-04). http://world.huanqiu.com/exclusive/2017-12/11421332.html.

[7] 吕明合.湖南新化持枪杀人案最新报道当地悬赏10万缉凶,乡村干部在岗协助追捕[EB].(2017-12-23).http://www.infzm.com/content/131937.

[8] 王微淇.聚众斗殴罪与故意伤害罪的界限问题研究[D].成都:西南科技大学,2017.

[9] 陈劲阳.仇恨型故意杀人案件死刑裁量反思——贾敬龙案量刑妥当性多维分析[J].吉林大学社会科学学报,2017,57(3):66-73.

CHEN Jinyang. Reflection on the death penalty of intentional homicide of hatred type: Multidimensional analysis in sentencing discretion of Jia Jinglong Case[J]. Jilin University Journal Social Sciences Edition, 2017,57(3):66-73.

[10] SHIH D H, CHIANG H S, YEN D C, et al. An intelligent embedded system for malicious email filtering[J]. Computer Standards & Interfaces, 2013, 35(5):557-565.

[11] SHIH D, CHIANG H, LIN B. A generalized associative Petri net for reasoning[J]. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, 2007, 19(9):1241-1251.

[12] VERDOLINI N, MURRU A, ATTADEMO L,et al. The aggressor at the mirror: Psychiatric correlates of deliberate self-harm in male prison inmates[J]. European Psychiatry,2017(44):10-11.

[13] 唐贵瑶,胡冬青,吴隆增,等.辱虐管理对员工人际偏差行为的影响及其作用机制研究[J].管理学报,2014,11(12):1782-1789.

TANG Guiyao, HU Dongqing, WU Longzeng, et al. Effect of Abusive Supervision on the Employee Interpersonal Deviance and Mechanisms[J]. Chinese Journal of Management, 2014,11(12):1782-1789.

[14] KIEWITZ C, RESTUBOG S L D, ZAGENCZYK T J,et al. Self-control as a buffer between supervisors' previous experience of family undermining and subordinates' perceptions of abusive supervision[J]. The Leadership Quarterly,2012,23(5):869-882.

[15] 常盼.对直接故意与间接故意之间的第三种状态的思考[J].法制与社会,2015(9):260-261.

CHANG Pan. Thinking of the Third State between Direct Intention and Indirect Intention [J]. Law and Society, 2015(9):260-261.

[16] 魏绍敏,田水承,陈勇刚.矿山人因事故的构成要素及分类初步研究[J].煤炭技术,2003(10):1-2.

WEI Shaomin, TIAN Shuicheng, CHEN Yonggang. Preliminary research on the constituent elements and classification of mine human accidents[J]. Coal Technology, 2003(10): 1-2.

[17] 赵忠武,杨春生,曲志忠,等.矿山人因事故的构成要素及初步分类[J].煤炭技术,2006(12):76-78.

ZHAO Zhongwu, YANG Chunsheng, QU Zhizhong, et al. Composition Factors and Preliminary Classification of Mine Human Accidents[J]. Coal Technology, 2006(12):76-78.

[18] 郑霞忠,王晓宇,陈述,等.高处坠落事故的人因失误与干预策略研究[J].中国安全生产科学技术,2017,13(6):139-144.

ZHENG Xiazhong, WANG Xiaoyu, CHEN Shu, et al. Study on human error and intervention strategies of high falling accidents[J]. Journal of Safety Science and Technology, 2017,13(6):139-144.

[19] MAZEROLLE P, MAAHS J.General strain and delinquency:An alternative examination of conditioning influences[J]. Justice Quarterly,2000,17(4):105-106.

[20] 王宇清,龙立荣,周浩.消极情绪在程序和互动不公正感与员工偏离行为间的中介作用:传统性的调节机制[J].心理学报,2012(44):1663 -1676.

WANG Yuqing, Long Lirong, ZHOU Hao. Intermediary Role of Negative Emotions in Procedural and Interactive Injustice Sense and Employee Shift Behavior: Traditional Regulatory Mechanism [J]. Acta Psychologica Sinica, 2012(44):1663 -1676.

[21] 蔡礼彬,刘博.职场霸凌对员工破坏行为的影响:消极情绪与心理复原力作用[J].心理技术与应用,2017,5(1):1-11.

CAI Libin, LIU Bo. The impact of workplace bullying on employees' destructive behavior: The role of negative emotions and psychological resilience [J]. Psychology: Techniques and Applications, 2017,5(1):1-11.

[22] 杨兴贵.浅谈“在安全标准化建设中安全意识不强是最大的事故隐患”[J].科技风,2013(6):203.

YANG Xinggui. Talking about “The lack of safety awareness in the construction of safety standardization is the biggest accident hazard”[J]. Technology Wind, 2013(6):203.

[23] CHANG P J, QIAN X, YARNAL C. Using playfulness to cope with psychological stress: taking into account both positive and negative emotions[J]. International Journal of Play, 2013, 2(3):273-296.

[24] 鲁慧.渠道关系破坏性行为原因分析[J].现代商贸工业,2013,25(4):79-81.

LU Hui. Destructive behavior analysis of channel relationships[J]. Modern Business Trade Industry, 2013,25(4):79-81.

[25] 古斯塔夫·勒庞. 冯克利译.乌合之众:大众心理研究[M].桂林:广西师范大学出版社,2007.

[26] 张兆端.群体行为和群体性事件的社会心理机制——勒庞《乌合之众》和莫斯科维奇《群氓的时代》读介[J].山东警察学院学报,2012,24(1):100-113.

ZHANG Zhaorui. Social Psychology of Group Behaviors and Mass Incidents: Readings by Le Bon "Study of the Popular Mind" and Moscovici " L'age des foules"[J].Journal of Shandong Police College,2012,24(1):100-113.

[27] 黄桂.强调“奉献”的企业为何不能如愿以偿——基于国企组织与员工交换关系的思考[J].管理世界,2010(11):105-113.

HUANG Gui. Why Do Enterprises Emphasizing "Dedication" Fail Wishes? Thinking Based Relationship between State-owned Organization Employee Exchange[J]. Management World, 2010(11):105-113.

[28] BARELAY L J, SKARLICKI D P. Healing the wounds of organizational injustice: examining the benefits of expressive writing.[J]. Journal of Applied Psychology,2009,94(2):511-523.

[29] MURPHY K, TYLER T. Procedural justice and compliance behaviour: the mediating role of emotions[J]. European Journal of Social Psychology,2008,38(4):652-668.

[30] SCHWEITZER M E, GIBSON D E. Fairness, feelings, and ethical decision- making: Consequences of violating community standards of fairness[J]. Journal of Business Ethics,2008,77(3):287-301.

[31] JUDGE T. A, SCOTT B A, ILIES R. Hostility, job attitudes, and workplace deviance: test of a multilevel model.[J]. Journal of Applied Psychology,2006,91(1):126-138.

[32] LEI Y. Discussion on safety supervision system well established[J]. Coal Science & Technology, 2005.

[33] 傅贵,杨春,殷文韬,等.行为安全“2-4”模型的扩充版[J].煤炭学报,2014,39(6):994-999.

FU Gui, YANG Chun, YIN Wentao, et al. Extended version of behavior-based accident causation “2-4” model[J]. Journal of China Coal Society, 2014,39(6):994-999.

[34] 李俊霞.情商模型在人力资源管理中的应用[J].理论与改革,2008(3):70-72.

LI Junxia. The Application of EQ Model in Human Resource Management[J]. Theory and Reform, 2008(3):70-72.

[35] 杭州千万豪宅纵火案调查:保姆曾陷民间借贷纠纷[OL].(2017-06-23). https://news.qq.com/a/20170623/008907.htm.