重建马克思的政治经济学批判之路

——MEGA2第二部分对德国马克思研究的理论促进

2018-06-05张义修

张义修

《资本论》是马克思一生中倾注最多心血的理论著作,而政治经济学批判是其毕生理论探索的核心课题。随着新历史考证版《马克思恩格斯全集》(Marx-Engels-Gesamtausgabe, 以下简称“MEGA2”)第二部分“《资本论》及其前期文本(DasKapitalund Vorarbeiten)”的出版,人们得以看到马克思及恩格斯准备、写作、修改和编辑《资本论》的全部现存手稿,这为研究马克思的《资本论》及其政治经济学批判提供了空前完整的文献基础。凭借母语的优势,德国的马克思研究者紧跟MEGA2的出版进度,利用新的文献资料,提出了一些新观点、新思路,带动了国际学界对相关问题的研究,对于我们利用MEGA2做好马克思主义的思想史研究具有一定的借鉴意义。

一、MEGA2第二部分提供的新文献

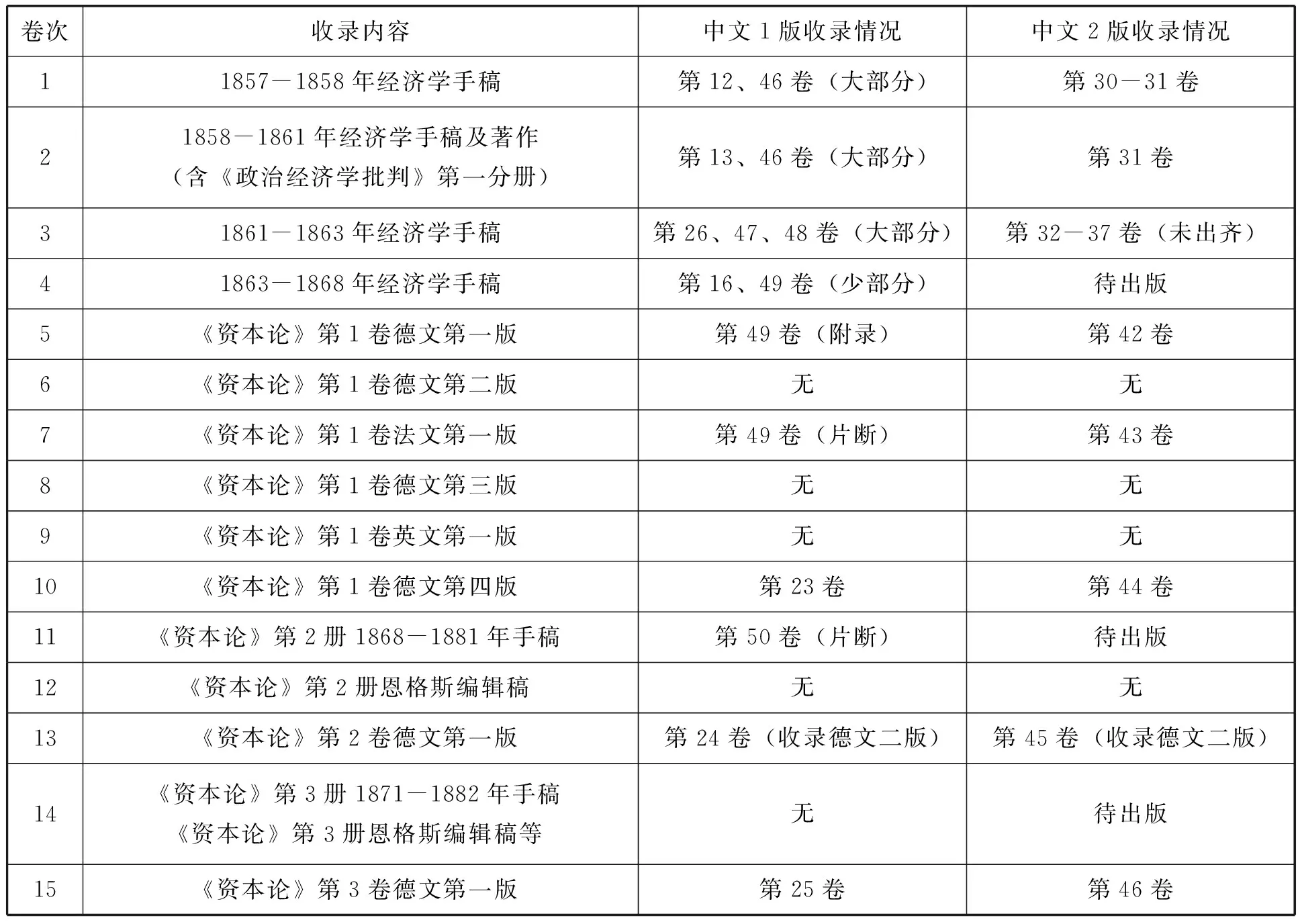

这里首先简要介绍一下MEGA2第二部分出版的文献情况。该部分共15卷,自1976年开始出版,至2012年全部出齐。其中第1-4卷依次出版马克思的1857-1858年经济学手稿、1858-1861年经济学手稿及著作、1861-1863年经济学手稿、1863-1868年经济学手稿;第5-10卷分别是《资本论》第1卷的德文、法文和英文的6个代表性版本;第11-13卷依次出版马克思《资本论》第2册的1868-1881年手稿、恩格斯对该册的编辑稿和最终出版的《资本论》第2卷;第14-15卷出版了马克思《资本论》第3册的1871-1882年手稿、恩格斯相关的编辑文稿以及最终出版的《资本论》第3卷。为说明其中的新文献,特制作简表如下:

MEGA2第二部分及中文版《马克思恩格斯全集》对应收录情况

概括地讲,MEGA2新出版的马克思经济学手稿,具体包括以下内容:

一是1857-1861年期间的少量经济学手稿。例如,1858年写作的《金称量机》,属于《政治经济学批判(1857-1858年手稿)》的最后一部分;再如,1859年马克思为撰写《政治经济学批判》第2分册而编制了一份《引文笔记》(暂未发表),在此基础上,1860年初马克思编制了一份《引文笔记索引》,这是马克思整理自己笔记中的核心思想、梳理关于资本的论述思路的一份手稿。这部分新手稿已经在中文2版中发表。

二是1861-1863年期间的部分手稿。《1861-1863年经济学手稿》中许多内容是在MEGA2中首次出版的,但由于发表较早,此前基本已经收录在中文1版当中。其中,MEGA2第二部分第3卷第5册中收录的《资本和利润》一章引起一定争议:这一部分曾发表于中文1版第48卷,但中国、日本、德国的一些学者认为MEGA2编者判定的写作时间有误*杨金海主编:《马克思主义研究资料》第6卷,北京:中央编译出版社,2013年,第233—257页。,因此中文2版重新调整了《1861-1863年经济学手稿》的顺序,并把一些引述自《政治经济学批判(1857-1858年手稿)》的内容、过去作为《剩余价值理论》附录的内容增补到手稿中。

三是《资本论》的直接性手稿,主要是1863-1882年期间马克思为《资本论》第2、3册写下的几十份篇幅不一的手稿,此外还有1871-1872年期间《资本论》第1卷的补充修改手稿。这一部分手稿大多尚无中译文。*徐洋:《试论〈马克思恩格斯全集〉历史考证版(MEGA2)第二部分的主要内容和学术价值》,《马克思主义与现实》2013年第5期。以上手稿的问世,刷新了对马克思晚期经济学手稿的思想史分期,为完整地理解马克思的政治经济学批判历程奠定了基础。

此外,MEGA2的另一大贡献是独立发表了《资本论》第1卷的6个代表性版本,并且在《资本论》第2、3卷的正式版本之外,独立发表了相应的马克思的原稿和恩格斯的编辑文稿,这些文本将为《资本论》的比较研究提供重要的文献基础。下面,笔者将从新出版的经济学手稿和《资本论》的编辑过程两个方面,分别介绍德国学者的相关研究进展情况。

二、重新理解马克思的政治经济学批判历程

就手稿的部分而言,在以往的研究中,人们已经习惯于将《资本论》视为马克思后期的政治经济学批判的唯一集合性成果,而将《1857-1858年经济学手稿》、《1861-1863年经济学手稿》和《1863-1865年经济学手稿》视为《资本论》的“三大手稿”。起初,MEGA2正是基于这种思路,将以上手稿和《资本论》一并放在MEGA2的第二部分集中出版。尽管学界早就知道,马克思的写作计划存在发展和变化,但以往的研究往往采取目的论式的姿态,将这种变化视为《资本论》计划逐渐成熟的过程,并据此面对马克思的全部手稿。然而,随着文献的完整呈现,特别是马克思1865年以后手稿的完整呈现,德国的MEGA2研究者们越发意识到,这种将一切归结于《资本论》的线性解读模式以及“三大手稿”的传统界划并不准确。在他们眼中,MEGA2第二部分的出版,带来的绝不仅是《资本论》创作史的全貌,更是重建马克思后期政治经济学批判道路的崭新可能。

其一,对于马克思后期政治经济学批判的思想分期问题,MEGA2第二部分主要负责人卡尔-埃里希·福尔格拉夫(Carl-Erich Vollgraf)、MEGA2研究专家罗尔夫·黑克尔(Rolf Hecker)等认为,19世纪50年代之后,马克思先后产生了两个相互关联但并不一致的写作计划:一是《政治经济学批判》计划,该计划发端于《1857-1858年经济学手稿》中的《导言》,并在1858年上半年发展为“六册计划”,1859年出版的《政治经济学批判》第一分册是其成果;二是《资本论》计划,该计划不是对“六册计划”的线性发展或取代,而是在1863年初成形的一个新的写作计划,后来演变为“三卷四册”的构想。因此,1857年之后的手稿应该被理解为分属于这两个计划:一方面,《1857-1858年经济学手稿》和《1861-1863年经济学手稿》中的绝大部分不是《资本论》的手稿,而是前一计划中的《政治经济学批判》的手稿;另一方面,1863-1882年的大量手稿(而非仅仅是《1863-1865年经济学手稿》)则属于《资本论》手稿。*[德]C. E. 福尔格拉夫、付哲、张凤凤:《对〈资本论〉的新认识——写在MEGA2第2部分结束之际》,《马克思主义与现实》2014年第3期。Rolf Hecker, “Die Entstehungs-, Überlieferungs- und Editionsgeschichte der ökonomischen Manuskripte und des Kapital”, in Kapital.doc, Hg. Elmar Altvater u. a., Münster: Westfälisches Dampfboot, 1999, S. 224.黑克尔强调,只是到了1863-1865年这段时间,马克思才实际地为《资本论》的第2、3册写下第一份系统性的手稿。在《资本论》第1卷出版后,马克思又不得不花时间去调整第1卷中价值形式理论的表述方式,并且参与《资本论》第1卷法文版的出版工作,当时他关于《资本论》后续几卷的写作则始终困难重重。对马克思本人而言,1864-1865年所写作的那些手稿绝不像后来我们看到的那样,直接可以用于《资本论》的第2、3卷。事实上,直到19世纪70年代,马克思的经济学研究仍然在向前推进,这一时期的手稿也是《资本论》手稿中十分重要的组成部分。*Rolf Hecker, “Die Entstehungs-, Überlieferungs- und Editionsgeschichte der ökonomischen Manuskripte und des Kapital”, in Kapital.doc, Hg. Elmar Altvater u. a., Münster: Westfälisches Dampfboot, 1999, S. 224-227.关于《政治经济学批判》的六册计划,福尔格拉夫甚至提出《政治经济学批判》第一分册的出版也不代表马克思严肃地考虑过六册计划的实现,其理由是:不仅后来马克思没有打算实现这一计划(他在《资本论》创作期间对此绝口不提,没有任何打算付诸实践的证据),而且即便在当时马克思提及“六册计划”的相关文本中,他也只是聚焦于第一分册的内容。因此,“六册计划”的提出更可能是马克思为迎合出版商而使用的策略性手段。*Carl-Erich Vollgraf, “Nun also wieder der Sechs-Bücher-Plan? Über die Perspektivlosigkeit einer Legende”, in Beiträge zur Marx-Engels Forschung Neue Folge 2013, Hamburg: Argument, 2015, S. 7-12.

其二,与思想分期直接相关的,是大量经济学手稿的文本分期和定性。米夏埃尔·海因里希(Michael Heinrich)也主张将《1857-1858年经济学手稿》和《1861-1863年经济学手稿》归为《政治经济学批判》计划手稿。也就是说,1857年至1863年初是马克思按照“六册计划”创作《政治经济学批判》的时期,其中包括了三份重要的文献:《政治经济学批判(1857-1858年手稿)》、《政治经济学批判》第一分册(1859年)、《政治经济学批判(1861-1863年手稿)》。*Karl Marx-Perspektiven der Gesellschaftskritik, Hg. Rahel Jaeggi, Daniel Loick, Berlin: Akademie, 2013, S. 137-138.事实上,不仅MEGA2是按照《政治经济学批判》计划来命名这三份手稿的,而且《马克思恩格斯全集》中文2版也是这样命名这三份手稿的。同时,海因里希根据MEGA2的新资料,进一步具体划分了《资本论》创作的三个阶段:1.1863-1865年间《资本论》第1册仅存的手稿及第2、3册的第一稿(见MEGA2第二部分第4卷中的第1、2册),应为马克思《资本论》的第一份草稿;2.1866-1871年间《资本论》第1卷的修订稿、第2册的第二稿以及第2、3册的若干片断稿(见第4卷第3册、第5卷、第11卷),可视为《资本论》创作的第二阶段的手稿;3.1871-1881年间《资本论》第1卷的修改稿和第2、3册的若干片断稿(见第6、7、11、14卷),则是《资本论》的第三稿。*Karl Marx - Perspektiven der Gesellschaftskritik, Hg. Rahel Jaeggi, Daniel Loick, Berlin: Akademie, 2013, S. 138.

根据以上观点,参照MEGA2关于相关手稿写作时间的说明,可以这样概括马克思进行政治经济学批判的历程:1857-1858年,马克思开始为《政治经济学批判》创作手稿。他先写了《导言》(后于1903年发表),然后写了最初的分章节的草稿。这部草稿在1939-1941年首次发表,标题为《政治经济学批判大纲》,也就是中文2版《马克思恩格斯全集》中的《政治经济学批判(1857-1858年手稿)》。《导言》和《政治经济学批判(1857-1858年手稿)》构成了马克思1857-1858年一系列经济学手稿的核心内容。1858年,马克思决定把《政治经济学批判》分为六册,并开始写作第一分册,现存手稿为第二章初稿片段和第三章开头部分的手稿。1859年,《政治经济学批判》的第一分册出版。1861年8月,马克思继续写作第二分册。此前,他完成了相关的《资本章计划草稿》和一些索引、提要。这一次研究和写作的范围不断扩大,最终留下了23个笔记本的《1861-1863年经济学手稿》。1862年底至1863年初,马克思确立了新的《资本论》写作计划,此后开始围绕《资本论》第1-3册进行写作。写作并不是按顺序进行的,马克思很可能是在1863年7月至1864年夏天期间写了第1册,然后按第3册、第2册、第3册的顺序继续写作,到1865年告一段落。大约1866年初,马克思重新整理第1册的手稿,为出版做准备。1867年《资本论》第1卷出版后,1867-1868年,马克思又对第3册开头部分进行反复修改,围绕利润率、地租等留下若干份手稿。1867-1870年期间,马克思还对第2册进行反复修改,留下一份新的相对完整的第2册手稿及若干片段稿。19世纪70年代初,由于《资本论》第1卷再版以及个人健康等原因,马克思一度中断了第2、3册的写作。后来,马克思断续留下若干份小篇幅的手稿,涉及地租、剩余价值率、利润率、资本周转、利息等问题,但他始终没有完成第2册的整体修改,也始终没能系统重写60年代留下的第3册的主手稿。直到1881年,马克思还在反复地修改第2册第一篇的内容。

与以上问题相关的还有《资本论》第4册“理论史”的问题。MEGA2提供的文献事实表明,马克思直到去世之前都在围绕未完成的《资本论》第2、3册进行写作,从未真正动笔写第4册。因此,将《1861-1863年经济学手稿》中的部分内容抽出来,直接构成《资本论》第4册《剩余价值理论》的做法,并不符合马克思真实的写作分期和创作过程。

三、重新理解马克思政治经济学批判的方法论性质

除了新出版的手稿引发关于马克思创作历程的新判断之外,《资本论》第2、3册原稿和恩格斯的编辑稿、刊行稿的同时问世也引起德国学者的关注。这些文献不仅展现出《资本论》背后隐藏的马克思恩格斯关系问题,而且直接使《资本论》一跃成为马克思恩格斯关系问题研究中最重要的文本。托马斯·马克斯豪森(Thomas Marxhausen)为《马克思主义历史考证词典》撰写了“《资本论》的编辑”词条,细致梳理了马克思和恩格斯对《资本论》的编辑历程。*Thomas Marxhausen, “Kapital-Editionen”, in Historisch-kritisches Wörterbuch des Marxismus, Bd. 7/I, Hamburg: Argument, 2008, S.136-158.围绕恩格斯在编辑中的得失,MEGA2的编辑者和研究者也形成深入细致的讨论。*MEGA-Studien, 1994/2, Hg. IMES, Berlin: Dietz, 1995, S. 3-55. 杨金海主编:《马克思主义研究资料》第7卷,北京:中央编译出版社,2014年,第549—622、662—684页。总体而言,他们并不简单否定马克思理论的价值或恩格斯对《资本论》所作的贡献,而是希望借此激活对马克思主义相关理论的新探索。所以,问题的重点不在于马克思和恩格斯的思想关系,而在于重新理解马克思的政治经济学批判的方法论,以及相关的若干理论问题。具体表现在以下三个方面:

其一,新出版的文献进一步凸显了马克思的经济学批判方法论是关系性而非实体性的。沃尔夫冈·弗里茨·豪格(Wolfgang Fritz Haug)通过对《资本论》第1卷不同版本的比较研究发现,马克思在《资本论》第1卷第二版中提出:“在诸商品(Waren)的交换关系或交换价值中表现出来的共同东西(Gemeinsame),也就是商品的价值(Werth)。”*Marx-Engels-Gesamtausgabe, II/6, Berlin: Dietz, 1987, S. 72.这里的商品概念是复数。在马克思这里,价值并不像李嘉图的理论中那样,表现为单个商品所具有的实体性的东西。然而,不知为何,复数的“商品”却在后来恩格斯编辑《资本论》第1卷第三、四版时被改成了单数。*豪格:《十三个尝试——对马克思主义思想的再阐释》,朱毅译,北京:东方出版社,2008年,第104—108页。豪格强调,马克思所理解的价值不是某种抽象概念,而是在商品交换关系中呈现出来的东西。这正是马克思超越李嘉图的地方。正如费尔巴哈把上帝归结为人的本质那样,政治经济学将价值归结为劳动。而马克思的贡献在于,不仅说明了人的本质何以表现为上帝,而且说明了劳动何以通过商品和商品之间的关系表现为价值。这就是价值形式理论的意义所在。就此而言,“对它的分析成了政治经济学批判的哲学精要”*同上,第139页。。另外,也有学者发现,马克思在手稿中曾提到,资本主义生产方式的矛盾在于它使生产力绝对发展的趋势,这种发展会不断地与资本在其中运动的“独特的生产关系(spezifischen Productionsverhältnissen)”*Marx-Engels-Gesamtausgabe, II/4.2, Berlin: Dietz, 1992, S. 331.发生冲突。而恩格斯在编辑《资本论》第3卷时,将这里的“生产关系”改成“生产条件(Produktionsbedingungen)”*Marx-Engels-Gesamtausgabe, II/15, Berlin: Akademie, 2004, S. 254.。这在一定程度上淡化了马克思的关系性的批判方法论特质。

其二,通过对马克思原稿和恩格斯编辑稿的对比,一些学者强调马克思的批判方法论的逻辑性、抽象性,拒绝将马克思的经济学理解为历史性、实证性的理论。海尔姆特·莱希尔特(Helmut Reichelt)援引在MEGA2中首次出版的《政治经济学批判》第一分册的初稿(Urtext)等文献,进一步证明了他一直强调的观点:马克思的批判深层地延伸了黑格尔的辩证法,是一种非主体性的批判,它以概念分析的形式,阐明了主体背后支配性的客观的抽象力量。*Helmut Reichelt. Neue Marx-Lektüre: zur Kritik sozialwissenschaftlicher Logik, Hamburg: VSA-Verlag, 2008, S. 24-29, 99-101.他强调,马克思理论中的价值等范畴是“思维之物(Gedankending)”,马克思分析的并不是经验实证层面的商品交换,而是商品被抽象而呈现为价值对象的过程。*Helmut Reichelt. Neue Marx-Lektüre: zur Kritik sozialwissenschaftlicher Logik, Hamburg: VSA-Verlag, 2008, S. 159-160.针对这一问题,迪特·沃尔夫(Dieter Wolf)基于MEGA2出版的《资本论》第1卷的不同版本,提出了不同的看法。他认为,马克思区分了理论观察视角中作为思维之物的抽象进程,和现实中商品之间形成的物性的社会关系,前者不能涵盖后者。这是马克思的辩证法不同于黑格尔之处,但这点并未被莱希尔特所理解。*Dieter Wolf, Heinz Paragenings. Zur Konfusion des Wertbegriffs: Beiträge zur “Kapital”-Diskussion, Berlin: Argument, 2004, S.32.在马克思方法的逻辑性这点上,还有一个一度引发热议的问题:“简单商品生产”问题。恩格斯在为《资本论》第3卷所写的前言中提出这一说法,并认为马克思的出发点不是资本主义社会的商品,而是前资本主义社会的商品。汉斯-格奥尔格·巴克豪斯(Hans-Georg Backhaus)等学者对此提出批评意见。他们指出,马克思的分析始终面向的是资本主义社会中的商品,而不是作为资本主义生产的历史前提的商品。更重要的是,马克思的分析方法不是经验性、历史性的,而是逻辑性、辩证性的。*Hans-Georg Backhaus. Dialektik der Wertform: Untersuchungen zur marxschen Ökonomiekritik, Freiburg: Ça ira, 1997, S. 131; Historisch-Kritisches Wörterbuch Des Marxismus, Band 3, Hg. Wolfgang Fritz Haug, Berlin: Argument, 1998, S. 119ff.

其三,在危机、信用等经济学理论问题上,德国学者基于MEGA2提供的新文献,开展新的研讨。例如,关于马克思的危机理论,恩格斯在编辑《资本论》第3卷时突出了利润率趋向下降的规律,而这一规律长期以来被视为马克思危机理论的基础。克里斯多夫·亨宁(Christoph Henning)梳理了学界对这一规律的新看法,为它作为马克思危机理论的核心作出新的辩护。*Marx-Engels-Jahrbuch 2005, Hg. Internationale Marx-Engels-Stiftung, Berlin: Akademie, 2006, S. 63-85.海因里希则认为,亨宁的论证存在前提性的缺陷,即马克思的危机理论是否真的以利润率趋向下降规律作为其不可或缺的前提和最重要的基础。他认为,马克思对危机的思考并不像恩格斯的编辑稿中表现出来的那样,同这一规律具有如此紧密的联系。*Marx-Engels-Jahrbuch 2006, Hg. Internationale Marx-Engels-Stiftung, Berlin: Akademie, 2007, S. 49.对比原稿和编辑稿可以发现,恩格斯将马克思原来一章的内容扩为一篇,并划分为三章,而且用“规律的内部矛盾的展开”这样的标题强化了该规律对于危机的意义。从马克思长期研究危机问题的手稿和笔记来看,他并没有形成系统的危机理论,他有可能在讨论不同类型资本的过程中分析其危机现象,或结合信用来讨论危机,而恩格斯的编辑抹去了这些可能性。*Karl Marx - Perspektiven der Gesellschaftskritik, Hg. Rahel Jaeggi, Daniel Loick, Berlin: Akademie, 2013, S. 130-131.再如,《资本论》第3卷第五篇用大量篇幅讨论信用问题,而在马克思的原稿中,对信用的分析在《资本论》计划中的理论地位并不清晰,甚至马克思明确指出“分析信用制度……在我们的计划之外”*Marx-Engels-Gesamtausgabe, II/4.2, Berlin: Dietz, 1992, S. 469.,恩格斯却将这一部分放入《资本论》,作为第25章,并将句子改为“详细分析信用制度……在我们的计划之外”*《马克思恩格斯全集》中文2版第46卷,北京:人民出版社,2003年,第450页。。这样的处理,将马克思开放的探索过程改造成了封闭的、定型的结论。*Karl Marx - Perspektiven der Gesellschaftskritik, Hg. Rahel Jaeggi, Daniel Loick, Berlin: Akademie, 2013, S. 131-132.

总体而言,虽然还有很多学者没有意识到使用MEGA2开展研究的意义,但MEGA2第二部分的出版已经推动德国学界的《资本论》研究进入更高学术化水平的新阶段。德国学者基于MEGA2提供的新文献,或者细化和巩固了自己的研究观点,或者突破了传统研究中若干定论的桎梏,重新梳理了马克思的政治经济学批判之路,提出了个性化的新观点和一些不容忽视的新问题。这些事实表明,有效利用MEGA2相关文献开展思想史研究,将有助于我们以更科学、更开放的姿态,一方面走出传统解读模式的目的论式理解,转向更符合历史事实的过程性理解,另一方面更准确地把握马克思思想发展的内在逻辑,实现学术清理基础上的思想史重建。