能源话语研究的体系与范畴

2018-05-31赵秀凤

赵秀凤

能源话语研究的体系与范畴

赵秀凤

(中国石油大学 中国国际能源舆情研究中心,北京 102249)

近年来话语分析蓬勃发展,所分析的话语类型也越来越专业、细致,但是尚未有人将能源话语作为一个专门的话语类型进行研究。事实上,能源是国内外舆论场持续关注的热点,能源话语承载着意识形态、权势关系、能源霸权的竞争和较量,理应纳入语言学研究视野。对这类能源话语进行研究具有较高的理论价值和现实意义。首先沿用批评话语分析的社会实践话语观,把能源话语界定为话语范畴的一个次类,是围绕能源议题话语的总称,然后结合当今国际能源实践构建能源话语分类系统。在综述国外相关研究的基础上勾勒出能源话语的研究方法和研究内容。呼吁我国语言学界关注能源话语研究,利用多种方法考察各类能源话语的表征和传播,揭露权力和利益关系如何操控舆论,为能源政策的制定和实施进行合理化辩护,实施能源话语霸权。

能源话语;批评话语分析;批评隐喻分析

一、引言

能源是推动人类文明进程的重要动力。人类文明的历史可以说是争夺、占有、操控能源的历史。在全球一体化的今天,能源的重要性更加突显,能源与经济、政治、外交和环境等息息相关。因此,能源是各类媒体、机构、学者共同关注的热点,如围绕以下议题,多个媒体或期刊设有专栏,能源机构定期出研究报告:能源与气候变化、能源与环境、能源与地缘政治、能源与可持续性发展、能源与全球治理等;绿色能源、清洁能源、低碳生活、节能减排也成为了普通民众生活中的热词。与能源议题相关的各类话语以多种形式,反复实践和传播,相互交叉和重合,形成了具有网络联系的能源话语体系。该话语体系涉及多类话语主体——能源生产方、消费方、销售方、政府、能源机构等,携带各自的利益、立场和意识形态。我们有必要结合社会实践,对这类话语展开多维系统研究,揭示能源话语体系如何通过一系列的话语策略影响对世界的认识,建构国际能源格局,左右能源政策和行为。

关于能源话语研究,国内外学者基本上是在阐述媒介话语或政治话语时有所涉及,如研究媒体对气候变化的建构时,论述到人类对化石能源的依赖问题(Boykoff,2007;Carvalho & Burgess,2005;Painter,2011)。国内学者钱毓芳(2016)和冯捷蕴(2004)在论及低碳话语和环境新闻报道话语时也提及能源问题。此外,翟石磊(2014)在论述国际涉华能源话语时使用了能源话语这一术语,但是,他没有对能源话语进行界定,也尚未对能源话语体系进行构建。

能源话语体系研究应该包括所有跟能源相关的话语表达、话语内容以及话语传播,因此,能源话语的语言学研究可以为话语研究者以及对能源话语传播感兴趣的人士提供了一个新的拓展空间。本文从语言学角度,对能源话语的定义、范畴、研究内容和研究方法进行尝试性探讨,勾勒出能源话语的研究体系和范畴。

二、话语与能源话语的界定

1 跨学科中的话语概念

话语是一个在多学科被广泛使用的术语,学科不同,其内涵或侧重点不同。例如,在政治学领域,话语是“一系列的、包含在社会关系网络中的语言实践和修辞策略”(Litfin,1995:3)。话语主体把自己的地位和权力隐蔽于言说行为,发挥权力效应,与话语客体在物质利益和实力上产生竞争。Harvey(1996)认为,话语是社会实践的一个重要的元素,与其它元素如社会关系、权力、物质实践等一起建构社会现实,发挥塑造社会职能。在国际关系领域,话语是维护国家利益,维持、巩固或改变国家地位及权势关系的重要手段,享有国际话语权的国家,通过话语最大限度地表达自己的观点,对国际公共事务发表意见,为本国在相关领域发挥优势地位及主动权服务(梁凯音,2009)。在传播学领域,话语是“语言或表达系统,它随着社会的发展而发展,从而产生并传播某个重要话题的一系列连贯意义。这些意义服务于话语产生的社会阶层的利益,从意识形态上试图使这些意义自然化成常识”(Fiske,2010:14;王晋军,2015:30)。

语言学领域的话语概念又可以分为话语的语言结构、功能视角和话语的社会性视角。如Harris(1952)和Stubbs(1983)等人把话语界定为用于交际的大于句子或从句的语言单位,这一界定框架下话语(discourse)与语篇(text)往往交换使用。而Gee(2001:viii)则把话语“当作行为、交际、价值判断、思维、信仰、说话、读书、写作的表现形式,是特定群体的人所扮演特殊角色的实际表征”,Cook(1989:6)也认为“话语是用于交际的语言使用”。功能视角的话语概念也考虑话语的使用,但是,对于话语的社会性往往还仅停留在情景语境和社会文化语境层面。

话语的社会性在语言哲学和批评话语分析领域得到高度重视。Fairclough (1992),Wodak(2001)和van Dijk(2001)采用后结构主义视角,把话语界定为一种社会实践和再现社会现实的方式,它不仅协助实现社会权力和实施控制,而且也建构着社会文化和现实。在他们看来,话语具有很强的政治性,它确立、维持并改变着权势关系,继而构成、维系并改变着世界(王晋军,2015:29-30)。

批评话语分析主要关注与话语和话语生产有关的社会政治问题,试图通过对表层语言形式的分析来揭示隐藏在话语中、不易被人察觉的权势、控制和支配的关系。话语不仅限于语言表征形式,而且还包括与语言使用相关的所有社会因素,如使用者的身份、价值取向、阶级立场、意识形态、权力关系等。这些社会因素决定和影响着语言的表述方式和运用规约(田海龙,2009,2016),因而,话语是赋予人类行为以意义的符号实践活动(田海龙,2015),是创造理解和解释现实的意义范畴。所以话语不是关于客观现实的知识,而是创造现实可以被理解、归类从而具有意义的条件。同样,Foucault(2013)进一步强调指出,现实是话语实践活动争夺的结果。

综上所述,非语言学领域倾向于强调话语在政治或国际关系建构和传播中的作用,侧重话语的社会服务功能——协助维护集团或社会阶层利益,打造意识形态共同体。语言学领域的话语概念呈现出从侧重语言结构本体向功能、社会性等外部特质不断扩展的发展态势,与非语言学领域的话语概念出现了很大范围的重合:都强调话语的社会实践性本质,从话语与权势、地位、立场、意识形态等社会要素的关系入手,审视和研究话语对社会现实的建构作用。本文正是基于话语的社会实践观,界定能源话语,构建能源话语的研究体系和范畴。

2 能源话语的定义与特质

在社会实践话语观视域下,Wodak(2001)把话语界定为围绕某一宏观主题展开的陈述。这一定义比较适合界定围绕某一议题而产生的系列话语,因此,我们可以把能源话语的工作定义表述为围绕能源相关议题而产生的话语。我们有必要先理清能源是什么?能源何以成为议题?能源的议题有哪些?藉此再廓清能源话语的范畴、类型和话语特征。

《现代汉语词典》对能源的定义为:全称能量资源,可从中获得热能、机械能、电能、化学能、光能或核能等各种形式能量的一切自然资源;是发展工业、农业、国防、科学技术以及改善人民生活所必不可缺的燃料和动力来源,人类赖以生存的重要物质基础。大英百科全书对energy的定义为使物质运动的能力或性能(https://www.britannica.com/science/energy)。这一物理学意义在汉语里往往称为能量,而作为一个产业,能源通常指所有具备该能力或性能的物质资源,即能源是能源资源的总称。

历史和社会现实证明,能源是支撑现代经济社会运行的物质基础和原动力。从18世纪中叶的第一次能源革命——煤炭取代木柴成为主要能源资源开始,到19世纪末第二次能源革命——石油、天然气取代煤炭成为主要动力来源,再到当今正在进行的第三次能源革命——原子能、太阳能等清洁技术的开发使用,人类社会的现代文明与能源品种的选择、能源技术革命、能源的消费结构等息息相关。能源问题不但关乎国家安全和经济社会发展全局,而且也关乎人类的福祉和未来,因此一直是国际竞争和大国博弈的核心,是国际舆论话语权较量的主阵地。

近几十年来,随着气候变暖的加剧和全球能源格局的巨大变化,关于能源的稳定安全供应、化石能源对环境的影响、化石能源和清洁能源的未来等议题日渐成为政府、国际组织、学术团队、媒体等共同关注的焦点议题。不同的组织机构,从特定的政治立场和意识形态出发,对能源问题做出自己的假设、预测、判断或阐述,提出基于自己立场的解决方案,致使能源话语成为了政治哲学或意识形态的辩论场(Botkin,2010)。

综上所述,我们可以把能源话语进一步明晰为:围绕能源(或特定能源品种)的生产、运输、消费、政策制定和战略规划等诸多议题而产生的话语。能源话语是具有一定立场、观点和态度的社会实践,表达并构建能源与人类社会或自然的关系,具有社会性和政治倾向性。同其它话语一样,能源话语作为能源实践的一部分,在反映能源社会实践现实的同时,也建构着话语主体的价值、利益、立场和身份。

能源话语作为一种话语类型,具有一些特定的话语要素。如话语的生产者主要为国家机构或国际组织、能源企业、新闻媒体或学界人士等,其中,政府或能源组织是能源话语最强有力的生产者,如国际能源署(IEA)、欧佩克(OPEC)、世界能源理事会(WEC)、欧盟等跨国组织;美国能源部、中国能源局等国家能源机构。还有一些有影响力的能源企业,定期发布报告,如《BP世界能源统计年鉴》。第二大主要生产者是新闻媒体,能源是全球新闻媒体共同关注的热点领域,因此,能源新闻报道或专栏评论成为能源话语大众传播的主要渠道。还有一支数量庞大的生产主体——学术精英,分布于能源地缘政治、能源经济、能源战略、能源外交等不同领域,他们以专业人士身份分析能源局势,塑造能源观念,影响能源决策。

能源话语的接受者可以是政府、政党、企业、公众等。鉴于能源话语在政治、经济和意识形态上的重要性,西方国家,一些政党领袖甚至总统的选举都会大打能源牌,如奥巴马力推清洁能源,明确断言哪个国家在清洁能源技术中领先,哪个国家就将引领21世纪的全球经济(李昕蕾,2013:273),把能源与环境的关系作为筹码,是赢得选民支持的有效话语策略。能源话语的目的包括建构能源实践活动,引发话语接受者对特定能源议题的关注,塑造其认知图式,从而影响能源政策的制定和实施。能源话语的表现形式多种多样,包括书面、口头,或图片、声音、手势等多模态符号。模态符号的选择取决于话语主体、受众、媒介、目的等多种因素。

三、能源话语的分类与体系

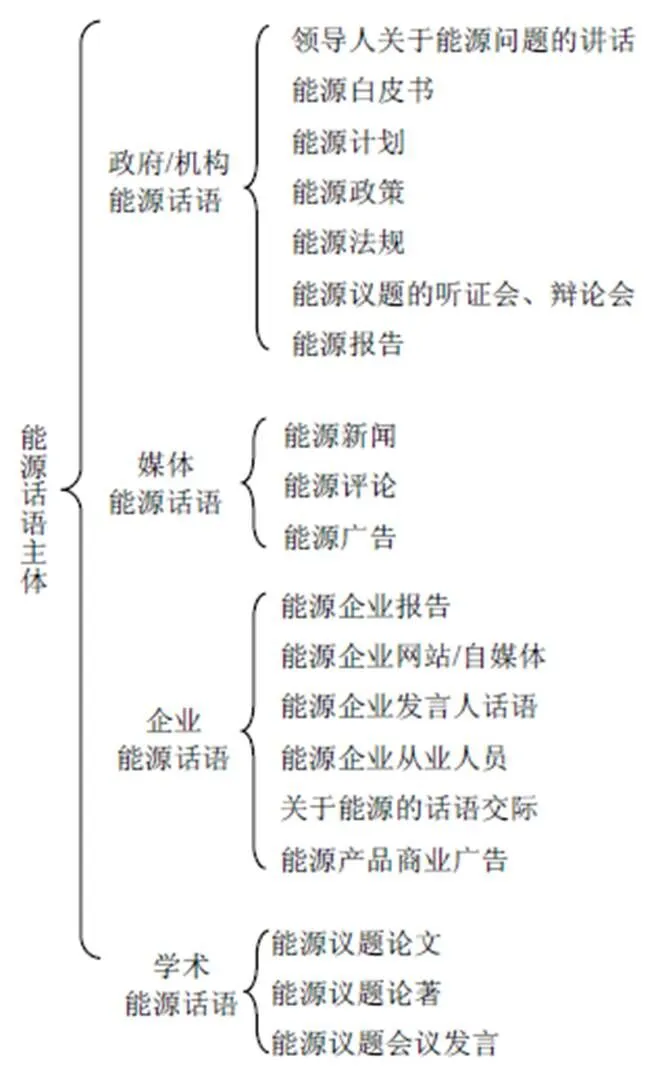

关于能源话语的范畴和类型,我们可以进行多角度分类。根据话语生产主体,能源话语可以分为以下四类:政府或机构能源话语、媒体能源话语、企业能源话语和学术能源话语(图1)。

图1 基于话语主体的能源话语分类

政府或机构能源话语包括:能源白皮书、能源计划、能源政策、能源法规、关于能源议题的听证会、辩论会、能源报告等。媒体能源话语包括:能源相关新闻报道、专栏评论、公益或商业广告等。企业的能源话语表现为能源企业报告、企业网站/自媒体的能源议题文章、能源企业发言人话语、企业从业人员的访谈等。学术能源话语,包括能源议题相关的期刊论文、论著、学术会议或论坛等。这构成了基于能源话语生产主体的分类系统,其中各类别之间不是非此即彼的关系,一定情况下会有重合,如媒体能源话语的发布者为媒体,但是,其中刊登的可能是能源企业的商业广告。能源企业网站或自媒体上也可能转发国家发布的能源规划等。

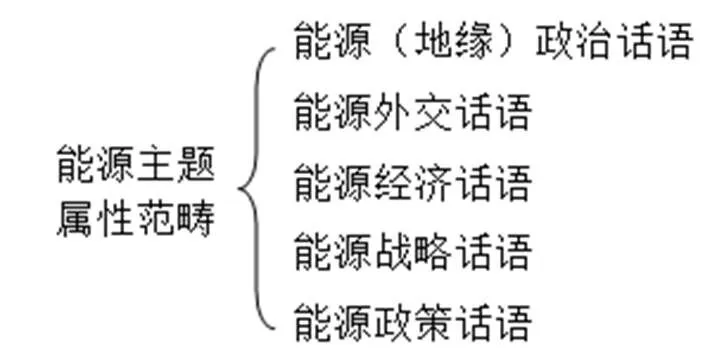

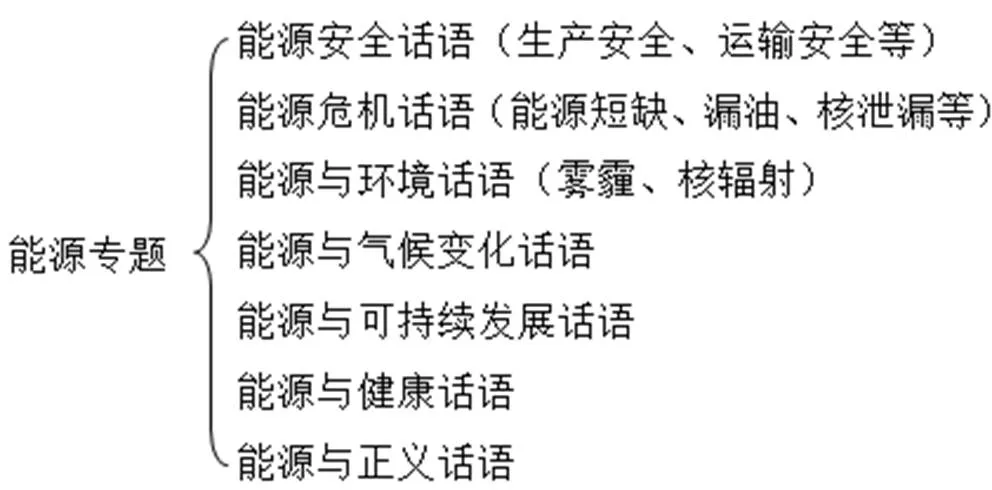

我们还可以根据能源主题所属学科范畴分类,如能源政治话语、能源外交话语、能源经济话语、能源战略话语等(图2)。也可以进一步根据更加精细化的专题划分:能源安全话语、能源危机话语,或能源与环境话语、能源与健康话语、能源与气候变化话语、能源与可持续发展话语等(图3)。

图2 基于学科主题的能源话语分类

图3 基于专题的能源话语分类

以上是基于不同角度的分类,在具体类型上肯定有重合和交叉。也藉此我们在设定研究语料时,可以多角度、多渠道搜集、考察和分析。

四、能源话语的研究方法及研究内容

既然我们把能源话语定义为能源相关的社会实践,是话语的一个次范畴,现行的各种话语研究方法或路径一般都可以适用于能源话语研究。

1 框架和内容分析

框架分析(frame analysis)和内容分析(content analysis)是传播学界普遍采用的话语描述方法。他们往往通过对话语进行编码、标注、统计等,总结出话语的主题、框架分布特征、议程设置偏好等特征,结合话语语境参数如话语主体、受众、历史文化语境等剖析话语的态度、立场,分析其传播效力。

在能源研究领域,传播学者对该方法情有独钟。如Becken(2014)采用框架和内容分析方法,对《经济学人》中170篇关于石油安全和生产的文章进行了系统分析,总结出了9个反复使用的主题,发现石油枯竭(oil depletion)是供应挑战框架内的主要故事线索。但是,整体而言,作为一份持有新自由意识形态(neoliberal ideology)的新闻杂志,《经济学人》对市场和新技术抱有乐观态度,对石油枯竭论持怀疑立场。这一研究进一步揭示媒体对公众舆论、风险认知、政策制定方面的重要作用。Cody等(2017)整合框架和内容分析与潜在语义分析(latent semantic analysis),对媒体中在飓风卡特里娜和桑迪前后的新闻报道进行了标注和统计分析,考察媒体在报道极端天气事件的同时是否引导公众反思气候变化与能源使用之间的关系。

框架和内容分析法主要是运用统计知识对话语传播的内容进行分析与归类,其主旨是描述话语传播内容的倾向性或特征,并从话语内容推测话语传播者的态度,推论传播效果等,属于定量研究的范畴。该类方法适合对历时或共时的批量能源话语的内容进行较为宏观的描述,尤其适合对特定媒介能源话语的传播趋势、议程导向等开展历时研究。

2 文本/话语分析

话语分析有两大分支:福柯式话语分析(Foucauldian Discourse Analysis)和批评话语分析(Critical Discourse Analysis)。相对而言,福柯式话语分析更偏向于聚焦社会理论问题,而批评话语分析更倾向于细致考察文本中的语言特征(Fairclough,2003)。本节的话语分析主要指前者。

在能源研究领域,文本/话语分析法(text/discourse analysis)经常与内容分析法联袂使用。如Holstead等(2017)农场风能发电媒介话语研究、Fiřtová(2017)欧洲媒体对加拿大油砂的话语表征研究等,均整合使用了定量的内容分析法和定性的文本/话语分析法。

就具体的文本/话语分析框架而言,来自于社会科学如叙事学的故事分析、文学批评的文本细读、修辞学的修辞分析等颇受能源话语研究者青睐。随着社会科学领域的叙事转向(narrative turn),在能源研究领域,越来越多的学者运用叙事、故事、故事讲述等相关概念分析能源议题,如Randall(2009),Janda和Topouzi (2015),Hermville(2016)。在他们看来,故事讲述是一种理解、交流和影响他者的有效手段。如Asayama和Ishii(2014)对日本四家主流报纸中关于碳捕获和储藏的新闻话语进行了叙事分析。他们发现媒体无视这项技术尚不成熟,技术革新处于停滞状态这一实践现实,普遍采用成功故事框架进行架构,对技术的风险和不确定性几乎只字不提,可见,媒介话语基于自己的立场,对社会现实进行有选择的叙述和建构。

除叙事分析外,还有学者如Endo等(2016)采用修辞分析能源政策话语。他们利用Vaara等(2006)提出的五种修辞策略——合理化、道德化、规范化、权威化、叙事化,对东京开展的去除柴油运动的政府和宣传话语进行了分析,说明污名化(stigmatization)话语策略有可能是导致柴油车销售量持续偏低的重要因素。内容分析法和话语分析法联合使用,定量与定性分析相结合,有利于更好地阐释政治或社会相关问题对能源话语的操控。

3 批评话语分析

批评话语分析从社会政治角度入手研究话语,主要关注隐藏在表层语言形式之下的权势、控制和支配关系。在批评话语分析者看来,话语是有目的、有导向的语言行为(linguistic actions)(Wodak,2008:5),因此,批评话语分析立足于权力和意识形态理论,运用语言学方法,揭示话语对社会现实的建构性本质。

在能源研究领域,较早使用批评话语分析开展研究的是荷兰阿姆斯特丹大学Maarten Hajer(1995)教授。他在对英国的与关于酸雨的系列话语进行批评分析的基础上,提出了话语联盟(discourse coalitions)和实践的机构化(institutionalization of practice)概念。他指出,话语的构建和传播与知识、利益集团及权势密不可分,在传播知识的过程中,知识拥有者之间可能会产生冲突或形成联盟。沿用这一思路,Breeze(2012)考察了围绕墨西哥湾漏油事件的相关话语,利用权势和意识形态理论,分析了石油公司话语的合法化(legitimation)。

我国关于能源相关话语的少量研究也主要集中于批评话语分析领域。如冯捷蕴(2004),窦卫霖和王宇婧(2011),徐迎春(2015),钱毓芳(2016)等。他们主要结合语言形式分析和话语生产和传播相关的语境因素,批评分析媒介或官方立场对低碳、环境、可持续发展等议题的话语建构。

作为一个跨学科研究范式,批评话语分析所具有的包容性和开放性特征,使其不断发展,应用日趋广泛。语料库辅助批评话语分析(corpus-assisted CDA)的兴起(Baker,2005;McEnergy,2005;Baker et al.,2008),又为它如虎添翼,也为大规模的话语研究提供了更便捷有效的研究工具。运用语料库辅助批评话语分析方法,研究能源话语,将有广阔的发展空间。

4 批评隐喻分析

批评隐喻分析主要关注隐喻与社会-政治身份、意识形态系统之间的关系(Chilton,2004;Nerlich,2010;Paasi,2001),因为隐喻是重要的架构(framing)手段(Nerlich,2010)。能源研究者如Carvalho(2010),Nerlich(2010),Shaw和Nerlich(2015)也把批评隐喻分析运用于能源话语研究。他们把隐喻置于地缘政治或外交框架下讨论和分析,关注隐喻选择所折射的政治立场和话语现实。如Kapranov(2015)考察了2005-2014年五任乌克兰首相的34个关于可再生能源的讲话,对其中的隐喻进行了定性分析,发现了有5个隐喻重复使用:可再生能源是金钱、可再生能源是独立、可再生能源是幸存、可再生能源是乌克兰的欧盟选择、可再生能源是通向欧盟的路径。这些隐喻对应乌克兰申请加入欧盟,摆脱俄罗斯天然气进口依赖,实现能源安全的诉求的政治语境,是乌克兰政治话语用于架构和定位可再生能源的有效手段。通过分析乌克兰与俄罗斯、欧盟地缘政治关系的动态变化,Kapranov(2015)最后强调指出,隐喻是政治话语强有力的架构手段,且具有动态性,随着政治语境的变化而变化。

除了能源政治话语、媒介能源话语中的隐喻研究外,还有学者如Lancor(2014,2015)和Harrer(2017)专门探讨教育话语(如教科书)中能源概念的隐喻构建。这些研究旨在阐述隐喻在构建科学概念、推动科学教育中发挥的重要作用。

批评隐喻语料库研究方兴未艾,利用语义域标记语料分析工具Wmatrix(Paul Rayson)、潜在语义分析(latent semantic analysis)方法的模型(Kintsch,2002)等更加科学的隐喻研究方法,研究能源话语将大有可为。

5 多模态批评话语分析

多模态批评话语分析(Multimodal CDA)(Machin & Mayr,2012)是批评话语分析与多模态研究相结合的产物,其主要任务是通过描述和分析多种模态符号的协同作用,揭示隐藏于它们背后的权力和利益关系。

从社会符号学来看,文本和图像都是话语生产者为实现某种功能而做出的交际性选择,因此,系统分析图像和文字,剖析图像隐藏的意识形态和权势关系也成为一种新兴的能源话语研究路径,不过目前还主要集中于气候变化研究,如Doyle(2007),Hansen和Machin(2008),Smith和Joffe(2009),DiFrancesco和Young(2011),O’Neill等(2013)等。他们普遍认为图像是建构复杂或抽象议题,影响受众认识的有效手段。

英国Exeter大学的Saffron J. O’Neill是研究媒介图文话语的代表性人物。从 2009年起,他的团队陆续发表了数篇论文,阐述图像对气候变化议题架构作用。如O’Neill(2013)考察了澳大利亚、美国和英国13家报纸上关于气候变化的图像,发现有两个视觉框架反复出现:争辩(contested)视觉框架和疏远(distancing)视觉框架。争辩性视觉框架中反复出现政客辩论或到特定场景中宣布能源施政纲领的镜头,这说明气候变化议题被高度政治化,成为政党竞争或实施特定能源政策的竞争焦点。疏远性视觉图像往往长镜头呈现工业厂房烟囱、冰川、大自然等,而不是气候变化所影响到的身边的人或事。这样的视觉框架排除了公众的参与,仅把气候变化定位为政治议题,没有激发民众的积极参与意识。

在能源直接相关议题方面,Bauder(2010)调查了民众对墨西哥湾漏油事件相关图像的感受,发现图像在塑造公众对特定事件的态度和认识方面发挥关键作用:对很多人而言,墨西哥湾漏油是重大能源危机事件,但是很抽象的故事。直到看到这样的画面——石油连续数天咕咕地流入海中,才有了清晰认识。再次说明把抽象复杂的议题付诸于图像,向公众传播,是一种有效的传播途径。该例中漏油图像,容易引起公众的愤慨或抗议,从而给政府或公司施压,采取行动,解决危机。

结合多模态话语分析和批评话语分析的理论和方法,对能源议题相关的电视新闻、辩论、广告等多模态能源话语进行研究,揭示貌似自然的多种符号背后的意识形态和权势关系,是一条有效可行的研究路径。

五、结语

能源议题日趋政治化已经成为一个不争的事实。能源话语承载的立场、观点、意识形态和权势关系理应成为能源话语研究的重点。能源研究者的任务就是通过考察语言或多模态符号的话语表征和传播,揭露权力和利益关系如何左右或操控观念,为能源政策的制定和实施进行合理化辩护,给对手施压,实施能源话语霸权。

鉴于能源议题的复杂性和能源话语的政治性,能源话语的研究内容和方法,也应该具有跨学科性和多元性特点。从福柯式话语分析到文字文本、多模态文本的批评话语分析,再到批评隐喻分析,国外能源话语研究的内容和方法不断拓展,日趋深入和精细。我国的能源研究还主要局限于对能源话语权的理论论述。基于语言学理论的能源话语研究才刚刚起步。可以预见,利用语料库研究方法,融合批评话语分析和认知语言学研究视角,对大规模语言或多模态能源话语展开研究将有很广的发展前景。

[1] Andrews-Speed, P. 2002.[M]. New York: Oxford University Press.

[2] Antonova, T. 2014. Social Conflict through Conceptual Metaphor in Media Discourse[J]., (154): 368-373.

[3] Asayama, S. & A. Ishii. 2014. Reconstruction of the Boundary between Climate Science and Politics: The IPCC in the Japanese Mass Media, 1988-2007[J]., (2): 189-203.

[4] Baker, P. 2005.[M]. London: Routledge.

[5] Baker, P. et al. 2008. A Useful Methodological Synergy? Combining Critical Discourse Analysis and Corpus Linguistics to Examine Discourses of Refugees and Asylum Seekers in the UK Press[J]., (19): 273 -306.

[6] Becken, S. 2014. Oil Depletion or a Market Problem? A Framing Analysis of Peak Oil inNews Magazine[J]., (2): 125-134.

[7] Bernstein, B. 1990.[M]. London: Routledge.

[8] Bernstein, B. 2000.[M]. London: Rowman and Littlefield Publishers.

[9] Boykoff, M. 2007. From Convergence to Contention: United States Mass Media Representations of Anthropogenic Climate Change Science[J]., (32): 477-489.

[10] Bauder, D. 2010.[M]. New York: Associated Press.

[11] Breeze, R. 2012. Legitimation in Corporate Discourse: Oil Corporations after Deepwater Horizon[J]., (1): 3-18.

[12] Calder, K. 1996a. Asia’s Empty Gas Tank[J]., (2): 55, 59-61.

[13] Calder, K. 1996b. Asia’s Deadly Triangle: How Arms, Energy and Growth Threaten to Destabilise Asia-Pacific[M]. London: Nicholas Brealy Publishing.

[14] Calder, K. 1997. Fueling the Rising Sun: Asia’s Energy Needs and Global Security[J]., (2): 24-27.

[15] Carvalho, A. & J. Burgess. 2005. Cultural Circuits of Climate Change in UK Broadsheet Newspapers, 1985-2003[J]., (25): 1457-1469.

[16] Carvalho, A.2007. Ideological Cultures and Media Discourses on Scientific Knowledge: Re-reading News on Climate Change[J]., (2): 223-243.

[17] Carvalho, A. 2010. Media(ted) Discourses and Climate Change: a Focus on Political Subjectivity and (Dis)engagement[J]., (1): 172-179.

[18] Chilton, P. 2004.[M]. London: Routledge.

[19] Chouliaraki, L. & N. Fairclough. 1999.[M]. Edinburgh: Edinburgh University Press.

[20] Cody, E. et al. 2017. Transitions in Climate and Energy Discourse between Hurricanes Katrina and Sandy[J]., (7): 87-101.

[21] Cook, G. 1989.[M]. Oxford: Oxford University Press.

[22] Darroch, F & A. Giles. 2016. A Postcolonial Feminist Discourse Analysis of Urban Aboriginal Women’s Description of Pregnancy-related Weight Gain and Physical Activity[J]., (29): 23-32.

[23] DiFrancesco, D. & N. Young. 2011. Seeing Climate Change: the Visual Construction of Global Warming in Canadian Print Media[J]., (18): 517-546.

[24] Doyle, J. 2007. Picturing the Clima(c)tic: Greenpeace and the Representational Politics of Climate Change Communication[J]., (16): 129-150.

[25] Endo, T. et al. 2016. Beyond Taxation: Discourse around Energy Policy in Japan[J]., (98): 412-419.

[26] Fairclough, N. 1992.[M]. Cambridge: Polity.

[27] Fairclough, N. & R. Wodak. 1997. Critical Discourse Analysis[A]. In T. van Dijk (ed.)[C]. London: AGE Publications.

[28] Fairclough, N.2012. The Discourse of New Labor: Critical Discourse Analysis[A]. In H. Tian & P. Zhao (eds.) Critical[C]. Tianjin: Nankai University Press.

[29] Fesharaki, P. 1999. Energy and the Asian Security Nexus[J]., (1): 83-99.

[30] Fiřtová, M. 2017. Oil Sands in European Media: Representations of the Canadian Oil Sands in European Newspapers, 2008-2013[J]., (1): 186-216.

[31] Foucault, M. 1984. The Order of Discourse[A]. In M. Shapiro (ed.)[C]. Oxford: Basil Blackwell.

[32] Foucault, M. 2013.[M]. New York: Pantheon.

[33] Fiske, J. 2010.[M]. London: Routledge.

[34] Gee J. 1999.[M]. London: Routledge.

[35] Grabkowska, M. 2018. Urban Space as a Commons in Print Media Discourse in Poland after 1989[J]., (72): 122-129.

[36] Hajer, M. 1995.[M]. Oxford: Oxford University Press.

[37] Harrer, B. 2017. On the Origin of Energy: Metaphors and Manifestations as Resources for Conceptualizing and Measuring the Invisible, Imponderable[J]., (85): 454-460.

[38] Harris, Z. 1952.[J]., (28): 1-30.

[39] Harvey, D. 1996.[M]. London: Blackwell Publishers.

[40] Hansen, A. & D. Machin. 2008. Visually Branding the Environment: Climate Change as a Marketing Strategy[J]., (10): 777-794.

[41] Hermwille, L. 2016. The Role of Narratives in Socio-technical Transitions-Fukushima and the Energy Regimes of Japan Germany, and the United Kingdom[J]., (11): 237-246.

[42] Holstead, K. et al. 2017. Discourses of on-farm Wind Energy Generation in the UK Farming Press[J]., (4): 391-407.

[43] Janda, K. & M. Topouzi. 2015. Telling Tales: Using Stories to Remake Energy Policy[J].., (43): 516-533.

[44] Kane, T. 2001. China’s Hunger: the Consequences of Arising Demand for Food and Energy[J]., (3): 63-75.

[45] Kapranov, O. 2015. Conceptual Metaphors in Ukrainian Prime Ministers’ Discourse Involving Renewables [J]., (16): 4-16.

[46] Kintsch, W. & A. Bowles. 2002. Metaphor Comprehension: What Makes a Metaphor Difficult to Understand? [J]., (17): 249-262.

[47] Krzyzanowski, M. & B. Forchtner. 2016. Theories and Concepts in Critical Discourse Studies: Facing Challenges, Moving beyond Foundations[J]., (3): 253-261.

[48] Lancor, R. 2014. Using Metaphor Theory to Examine Conceptions of Energy in Biology, Chemistry, and Physics[J]., (6): 1245-1267.

[49] Lancor, R. 2015. An Analysis of Metaphors Used by Students to Describe Energy in an Interdisciplinary General Science Course[J]., (5): 876-902.

[50] Litfin, K. 1995.[M]. New York: Columbia University Press.

[51] Lou, A. 2017. Viewpoint and Image Schemas in Multimodal Political Discourse[J]., (122): 77-90.

[52] McEnery, T. 2005.[M]. London: Routledge.

[53] Machin, D. & A. Mayr. 2012.[M]. London: AGE Publications.

[54] Nerlich, B. 2010. ‘Climategate’: Paradoxical Metaphors and Political Paralysis[J]., (9): 419-442.

[55] O’Neil, S. et al. 2012. On the Use of Imagery for Climate Change Engagement[J]., (23): 413-421.

[56] O’Neil, S. 2013. Image Matters: Climate Change Imagery in US, UK and Australian Newspapers[J]., (49): 10-19.

[57] Painter, J. 2011. Poles Apart: The International Reporting of Climate Scepticsm RISJ[M]. Oxford: Oxford University Press.

[58] Paasi, A. 2001. Europe as a Social Process and Discourse: Considerations of Place, Boundaries and Identity[J]., (8): 7-28.

[59] Reisigl, M. & R. Wodak. 2009. The Discourse-historical Approach[A]. In R. Wodak & M. Meyer (eds.) Methods[C]. London: AGE Publications.

[60] Reyes, A. 2015. Building Intimacy through Linguistic Choices, Text Structure and Voices in Political Discourse[J]., (43): 58-71.

[61] Randall, R. 2009. Loss and Climate Change: The Cost of Parallel Narratives[J]., (1): 118-129.

[62] Salahshour, N. 2016. Liquid Metaphors as Positive Evaluations: A Corpus-assisted Discourse Analysis of the Representation of Migrants in a Daily New Zealand Newspaper[J]., (13): 73-81.

[63] Salameh, M. 1996. China Oil and the Risks of Regional Conflict[J]., (4):133-14.

[64] Scollon, R. & S. Scollon. 1995/2000.[M]. Beijing: FLTRP and Blackwell.

[65] Shaw C. & B. Nerlich. 2015. Metaphor as a Mechanism of Global Climate Change Governance: A Study of International Policies, 1992-2012[J]., (109): 34-40.

[66] Schiffrin, D. et al. 2001. (eds.).[C]. Oxford: Blackwell Publishers.

[67] Shaw, C. & B. Nerlich. 2015. Metaphor as a Mechanism of Global Climate Change Governance: A Study of International Policies, 1992-2012[J]., (109): 34-40.

[68] Smith, N. & H. Joffe. 2009. Climate Change in the British Press: the Role of the Visual[J].,(12): 647-663.

[69] Stubbs, M. 1983.[M]. Oxford: Blackwell Publishers.

[70] Tahir, M. 2010. Creation of Ideology through the Language of Cinema: a Feminist Discourse Study of Media Education[J]., (1): 4592-4596.

[71] Vaara, E. et al. 2006. Pulp and Paper Fiction: On the Discursive Legitimation of Global Industrial Restructuring[J]., (6): 789-813.

[72] van Dijk, T. 2008.[M]. Cambridge: Cambridge University Press.

[73] van Dijk, T. 2012. Critical Context Studies[A]. In H. Tian & P. Zhao (eds.)[C]. Tianjin: Nankai University Press.

[74] Vass, H. 2016. Lexical Verb Hedging in Legal Discourse: The Case of Law Journal Articles and Supreme Court Majority and Dissenting Opinions[J].(48):17-31.

[75] Wodak, R.2001. What CDA Is about—A Summary of Its History, Important Concepts and Its Developments[A]. In R. Wodak & M. Meyer (eds.)[C]. London: AGE Publications.

[76] Wodak, R. 2008.[M]. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

[77] 窦卫霖, 王宇婧. 2011. 中美可持续发展官方话语分析——基于语料库的批评话语分析[J]. 商务英语教学与研究, (5): 68-78.

[78] 冯捷蕴. 2014. 美国环境新闻报道的话语研究[J]. 外语学刊, (5): 154-158.

[79] 李昕蕾. 2013. 国际政治中的国家学习机制与话语建构:中国能源安全观念的绿化及其对能源和气候外交的影响[A]. 苏长和. 复旦国际关系评论(第十二辑)[C]. 上海: 上海人民出版社.

[80] 梁凯音. 2009. 论国际话语权与中国拓展国际话语权的新思路[J]. 当代世界与社会主义式, (3): 110-113.

[81] 钱毓芳. 2016. 英国主流报刊关于低碳经济的话语建构研究[J]. 外语与外语教学, (2): 25-35.

[82] 田海龙. 2009. 语篇研究:范畴、视角、方法[M]. 上海: 上海外语教育出版社.

[83] 田海龙. 2015. 符号意义的赋予与解读——社会符号学视角[J]. 天津外国语大学学报, (6): 1-7.

[84] 田海龙. 2016. 批评话语分析精髓之再认识——从与批评话语分析相关的三个问题谈起[J]. 外语与外语教学, (2): 1-9.

[85] 王晋军. 2002. CDA与SFL关系分析[J]. 山东外语教学, (6) : 10-13.

[86] 王晋军. 2015. 国外环境话语研究回顾[J]. 北京科技大学学报(社会科学版), (5): 29-34.

[87] 吴磊. 2009. 能源安全与中美关系[M]. 北京: 中国科学出版社.

[88] 徐迎春. 2015. 隐秘的互动:政府环境话语和主流媒体的“低碳”神话建构[J]. 浙江传媒学院学报, (6): 34-42.

[89] 翟石磊. 2014. 国际涉华能源话语与中国话语体系构建[J]. 对外传播, (1): 45-47.

The System and Scope of Energy Discourse Research

ZHAO Xiu-feng

The discourse analysis has been more specific and detailed in recent years, and yet energy discourse has not been specified as a sub-type discourse for analysis. Energy discourse, as a virtual sustained hot topic in public opinion home and abroad, should be scrutinized through the lens of linguistics, for they are the battle field of ideology and power in general and energy hegemony in particular. Systematic studies of energy discourse are accordingly of theoretical and realistic value. In line with the view of discourse as a social practice, this paper first defines energy discourse as a sub-category of discourse and an umbrella term for all discourses around energy issues, and then outlines the classification systems in view of international energy hotspots.It proceeds with research methods and fields on literature review. And it concludes with a call for attention from linguistics to energy discourse. A multiple of methods should be adopted to examine the representation and communication of energy discourse to expose how power and interests exert manipulation over public opinion and justification for making and implementing energy policies, and exercising energy discourse hegemony.

energy discourse; critical discourse analysis; critical metaphor analysis

H030

A

1008-665X(2018)3-0063-15

2018-02-17;

2018-02-24

赵秀凤,教授,博士,研究方向:认知、话语研究、多模态