腭音与腭化音

2018-05-28张慧丽,段海凤,陈保亚

张 慧 丽,段 海 凤,陈 保 亚

腭音与腭化音

张 慧 丽1,段 海 凤2,陈 保 亚3

(1. 鲁东大学 文学院, 山东 烟台 264025;2. 中央民族大学 少数民族语言文学系, 北京 100081;3. 北京大学 中国语言文学系,北京 100871)

围绕腭音与腭化音产生的一些分歧,包括语音特征、定义、分类和表征方案等,其主要根源是从被动发音部位来定义和区分腭音类。从主动发音器官模型出发,腭音类可以表征为舌冠和舌体的组合活动。这个方案可以给分散在国际音标表不同子表中的龈后音[S],龈腭音[þ]、硬腭音[C]和腭化音[sJ]、[xJ]一个统一的表征和有效的内部区分,还能简明的表达世界语言中普遍存在、又表现各异的各种腭化现象。

腭音;腭化音;主动发音器官模型;发音动作

语音学界Palatal有广义和狭义之分。狭义的Palatal仅指国际音标辅音表(肺部气流)中的“硬腭音”,例如硬腭近音(Approximant)[j]。广义的Palatal除了指硬腭音之外,还包括其它发音部位在上腭的腭音和腭化音(Recasens 1990,Ladefoged & Maddieson 1996,Recasens 2013)。例如国际音标表其他符号表(Other symbols)中的“龈腭音”(Alveolo-palatal)和附加符号表(Diacritics)中的腭化音(Palatalized)等。本文为了指称的方便,把广义的Palatal统称为“腭音与腭化音”,简称“腭音类”或“腭音”;把狭义的Palatal称为“硬腭音”。

目前语音学界围绕腭音类有不少地方存在意见分歧。首先,硬腭音与其他腭音之间存在纠结,包括腭龈音(Palato-alveolar)(例如[S])和龈腭音(例如[þ])。大量文献表明,很多语言中描写为硬腭音的,表层实现常常是腭龈音或者龈腭音。例如梵语、汉语南通话、韩语等(Hall 1997)。但在讨论发音部位的时候,有的语音学家把龈腭音与硬腭音归为腭音,把腭龈音排除在外(Recansens 1990,2013)。还有的语音学家把硬腭音归为一类,把腭龈音和龈腭音都排除在外(Keating 1988)。

其次,硬腭音与腭化/前化的软腭音(Palatalized/fronted velars)之间的关系意见也不一致。一种观点认为腭化/前化的软腭音就是硬腭音(Chomsky & Halle 1968)。另一种观点认为二者是两类不同的音,硬腭音是腭音,腭化/前化的软腭音仍是软腭音(Keating 1988,Keating & Lahiri 1993)。第三种观点认为二者不同,但腭化/前化的软腭音是一个腭音(Recasens 1990)。还有的观点认为腭化/前化的软腭音应再细分,一类腭化/前化软腭音就是相应的硬腭音;一类腭化/前化软腭音仍是软腭音(Hall 1997,Zee & Lee 2008)。

最后,就狭义的腭音硬腭音来说,下部发音器官是舌冠(Coronal)还是舌体(Dorsal),一直存在分歧。在音系学层面,硬腭音在有的语言中与舌冠音共同活动,组成自然类(Natural class)。因此有不少语言学家认为硬腭音是舌冠音。但是在另外一些语言中硬腭音与舌体音共同活动,组成一个自然类。在实验语音学层面,一些腭位图(Palatogram)和舌图(Linguogram)似乎表明只有舌体参与硬腭音的发音(Recasens 1990,Ladefoged & Maddieson 1996,Zee & Lee 2008),还有的则表明有舌冠和舌体的共同参与(Keating 1988,Keating & Lahiri 1993,Geng & Mooshammer 2004)。

以上三个方面的问题看似头绪众多,但归结为一点就是,广义的腭音应该包括哪些音类?狭义的腭音与广义的腭音之间如何区分,又有怎样的共性和联系?哪一种方案可以更好的统一表征腭音类?下面将从已有文献中腭音的定义和分类方案入手重新观照这些问题,分析这些问题产生的原因,最后讨论哪个方案可以对腭音类进行统一的表征和有效的内部区分。

一 腭音的分类方案

(一)只有硬腭音是腭音

Keating(1988)使用X光对硬腭音(Palatal)做了一个发音生理的观察。按照这个观察结果,她给腭音一个非常严格的窄定义,见(1)。

(1)腭音定义:阻碍部位在上腭,且

a. 阻碍长(Long constriction) b. 阻碍均匀(Even constriction )

c. 下齿下无空腔(No cavity under the bellow teeth)

d. 同时使用舌叶(Blade of tongue)和舌体(Tongue body)两个部分

(1)a、(1)b和(1)d把腭化音排除出去,例如[kJ]和[sJ],因为腭化音阻碍部分不够长,不够均匀,没有同时使用舌叶和舌体两个部分;(1)a、(1)c和(1)d把腭龈音(例如英语中的[S])和龈腭音(如汉语中的[þ])也排除出去,因为它们使用的舌部位比较靠前,因而在下齿下有一个空腔。同时它们的阻碍部位不够长,也没有同时使用舌叶和舌体两个部分。据(1)的定义,国际音标表中只有硬腭音才是腭音。

(二)四分

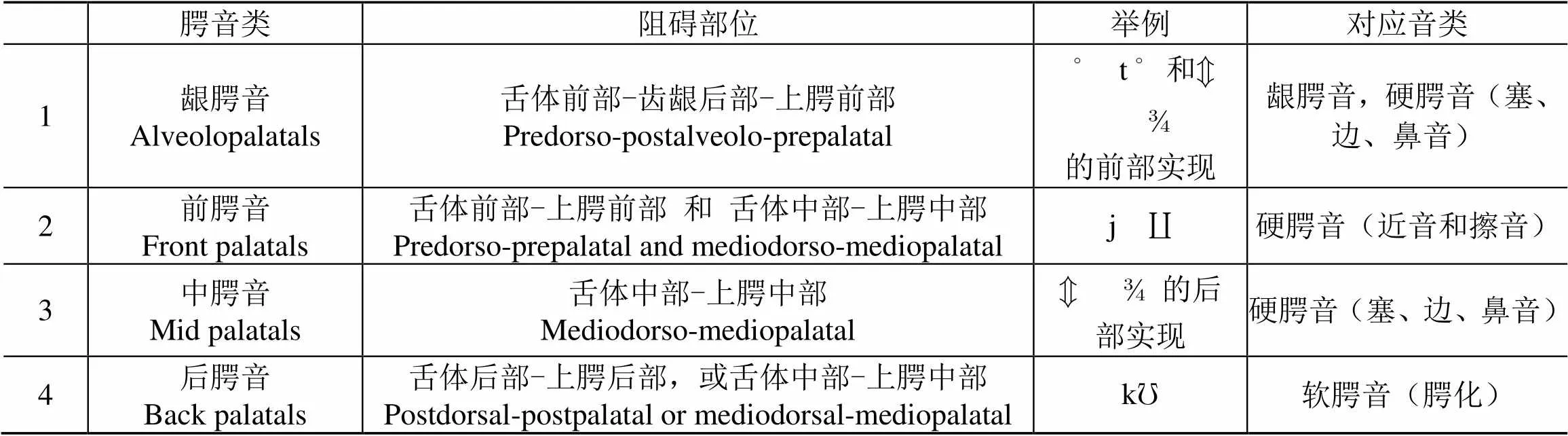

Recasens(1990)根据前人和自己的实验研究,把上腭从前到后分为三个部分:前腭(Prepalatal)、中腭(Mediopalatal)和后腭(Postpalatal),并据阻碍点在上腭部位的细致不同提出区分四种腭音。见表1。

从表1可以看出,Recasens(1990)分析的重点其实也是经典的硬腭音。只不过他根据具体实现位置的不同又把硬腭音细分为三类。首先根据发音方法的不同,他观察到近音和擦音的实现位置与塞音、边音和鼻音不同。近音和擦音的实现位置在前腭。塞音、边音和鼻音有两种实现位置,一种是龈腭相连位置(前部实现),一种是中腭(后部实现)。龈腭音[þ]归为龈腭相连位置,与硬腭音的塞、边、鼻音的前部实现归为一类。

腭音的四分分类(Recasens 1990) 表1

腭音类阻碍部位举例对应音类 1龈腭音Alveolopalatals舌体前部-齿龈后部-上腭前部Predorso-postalveolo-prepalatalþ tþ和c´ø的前部实现龈腭音,硬腭音(塞、边、鼻音) 2前腭音Front palatals舌体前部-上腭前部和舌体中部-上腭中部Predorso-prepalatal and mediodorso-mediopalatalj C硬腭音(近音和擦音) 3中腭音Mid palatals舌体中部-上腭中部Mediodorso-mediopalatalc´ø的后部实现硬腭音(塞、边、鼻音) 4后腭音Back palatals舌体后部-上腭后部,或舌体中部-上腭中部Postdorsal-postpalatal or mediodorsal-mediopalatalkJ软腭音(腭化)

我们还注意到,Recasens(1990)把腭化的软腭音也称为腭音,但是他排除了舌叶音[S]。根据这个方案,腭音的发音特征条件是:

(2)a. 阻碍部位必须在齿龈与软腭之间的上腭部分; b. 主动发音器官必须要使用舌体部分。

他声明说,龈后音就是龈后音,而不是腭音。因为龈后音的主动发音部位主要是舌叶,而没有舌体部分的参与;同时上部阻碍部分在龈后,而不是在上腭。

(三)两分 vs. 三分

西方一些语音学家的传统是区分两种腭音,腭龈音[S]和硬腭音[C](Jakobson et al.1963, Lahiri & Blumstein 1984, Ladefoged & Meddieson 1996)。[S]无论被称作“舌叶音”、“腭龈音”还是“龈后音”,都是腭音的一种。这个分类中龈腭音[þ]是被忽略的,主要可能是因为[þ]虽然在汉语方言中普遍存在,但是在印欧语言中比较罕见。

国际音标对于腭音的分类是有历史变化的。1951年版和1979年版国际音标表实际上区分三种腭音。且三种腭音都放在国际音标辅音表(肺部气流)中,顺序依次为腭龈音[S]、龈腭音[þ]和硬腭音[C]。基本上符合从前腭到后腭的次序。

1989年版之后的国际音标似乎只区分两种腭音。[S]仍然在国际音标辅音表中,但被更名为“龈后音”(Post alveolar)。龈腭音[þ]仍然维持原来的命名,但从辅音表中移出,放在了其他符号表中。硬腭音[C]维持原来的命名和位置。从命名的变化来说,可以认为实际上是区分两种腭音:龈腭音与硬腭音。

Recasens(2013)根据来自大量语言的舌图和声道构形图的资料提出区分两类腭音部位,硬腭部位和龈/龈腭部位,因而支持国际音标1989年版至今龈腭音和硬腭音两分的修改方案。

(四)讨论

以上若干种分类方案的共同点都是从被动发音部位——阻碍部位(Constriction)——来定义腭音并给腭音分类的。这就涉及到如何定义阻碍部位的问题。腭音的典型发音特征是在上腭部位有一个长的阻碍。这个界定至少涉及三方面的问题。第一,如何区分上腭与相邻的部位软腭和龈?第二,阻碍部位有多长才能归为腭音?第三,如果几类音都在上腭部位,是否可以根据阻碍部位的前后进行细分?在实际语言的分析中我们发现,这三个问题并不容易回答。

首先来看腭音与腭化音。Ladefoged(1982)提出应该区分两种腭化。次要发音腭化(Secondary palatalization)和主要发音腭化(Primary palatalization)。前者指腭化只体现在次要发音,例如[tJ]、[kJ];后者指腭化体现在主要发音,例如硬腭音。这么说来,硬腭音与腭化的软腭音之间界限应该是很清晰的,但是事实并非如此。例如Margi语中硬腭擦音[C]其实就是腭化的软腭擦音[xJ](Maddieson 1987,Ladefoged & Maddieson 1996)。类似情况在Irish、Chaha、Inor等语言中都可以观察到(Hall 1997)。

腭位图和舌图提供的证据同样存在分歧。同样研究捷克语,Keating & Lahiri(1993)认为[kJ]是软腭音,与硬腭音[c]有别;Recasens(1990)认为[kJ]是腭音,但与硬腭音[c]有差别。Zee & Lee(2008)根据对汉语客家话硬腭音和前化的软腭音的研究,提出[[kJ]是软腭音,[NJ]是硬腭音,等同于[ø]。

那么随之而来的问题是,主要发音腭化如果是腭音,次要发音腭化是不是腭音?是不是应该对前化的软腭音进行细分?

再看硬腭音与其它腭音。先看争议最大的腭龈音。Keating(1988)认为[S]类音的阻碍部位长度不够,因而把它排除在腭音之外。Recasens(1990)认为[S]类音的发音部位是龈后,龈后就是龈后,不是上腭,也把腭龈音排除在腭音之外。这似乎表明腭龈音与硬腭音有清晰的分界,但Ladefoged(1971:40)观察到腭龈音阻碍部分的具体实现有很大的自由范围,常与硬腭音混淆,所以很难把一个音归为腭龈音或硬腭音。

腭龈音是否是腭音的争议也反映在国际音标的命名变化中。1912年版的国际音标中有“舌尖及叶”(Point and blade)一列,包括[s]和[S]。其中[s]属于舌尖音,[S]属于舌叶音。在1951年和1979年版国际音标中[s]和[S]分属不同的列,[s]被称为“齿音”(Dental),[S]被称为“腭龈音”(Palato-alveolar)。到1989年版国际音标[S]又被称为“龈后音”(Post alveolar)。国际音标关于舌叶音的多种命名反映出制定者对这类音认识的分歧和处理的难度。同时我们不难看到,[S]在早期版本的国际音标中一度被命名为“腭龈音”(Palato-alveolar),这说明它本身可能就具有一定的腭音性。那么能否把腭龈音归为“腭音类”呢?

再看硬腭音与龈腭音的纠结。Bolla(1980)的研究结果表明,匈牙利语中舌根在硬腭塞音和鼻音中向前伸(Advanced),在相应的擦音中不那么向前。Ladefoged & Maddieson(1996)的X光射线的观察结果表明,硬腭塞音偏前,实际上是龈腭音;而硬腭擦音偏后,是真正的硬腭音。Hall(1997)也支持这个观点。这似乎表明硬腭音和龈腭音可以按照具体的发音部位的前后来区分。但Recasens(1990)的观察结果是硬腭塞音、鼻音、边音有两个实现部位,前部实现在龈腭音之前,后部实现在龈腭音之后。这又表明二者在发音部位的前后上似乎无需区分。

以上讨论结果表明,从被动的阻碍部位很难对硬腭音、其他腭音和腭化音进行统一的表征和区分,因此也很难定义出一个广义的腭音类。因为使用被动发音器官,固然可以加上一些阻碍部位来描写语音差异,例如alveolar-palatal, palatal-alveolar, front palatal, mid palatal, back palatal,但容易把这些差异孤立化,不容易把握一个语言系统内部和跨语言的一些表层差异下可能存在的关联,从而可能失去对一个大的语音类的观察和把握,并给与一个深层的统一表征。

而如果从主动发音器官来定义腭音,虽然同样面临很多的问题,却有望提供一个简明的方案,统一的表征一个腭音类,并有效的对内部小类进行区分。

二 主动发音器官与腭音类

(一)硬腭音与主动发音器官

早在30年代,Trubetzcoy(1939, 1969)就从类型学的角度讨论过哪些发音部位是基本的,哪些不是基本的。最基本的就是在世界语言中最普遍存在的,包括唇音(Labial)、舌体音或软腭音(Dorsal or guttural)、舌尖音或齿音(Apical or dental)。硬腭音(Palatal)属于近基本音(Near-universal)。这个方案认为腭音虽然出现频率低于唇音、舌尖音和舌体音,但仍是一个独立于唇音、舌尖音和舌体音的音类。

然而,Heffner(1950)却明确提出没有腭音这个音类。所谓硬腭音只是舌尖音(Apical)或者舌体音(Dorsal)的变体。他说:

从软腭后音[q]和[G]到硬腭音[c]和[ï]的一切发音,除了卷舌音,都是某一种舌根音[k]或[ɡ]。同理,从硬腭音向前到唇的一切塞音,似乎都可以被处理为某种舌尖音[t]或[d]。

根据是舌的背部发音还是前部发音,口腔塞音可以分为两个大类。[k]类音的实现范围可以从软腭后到硬腭;[t]类音的实现范围可以从硬腭到齿间。(Heffner 1950:128)

Heffner敏锐的提出,舌尖音和舌体音这两类音的不同不在于上腭具体发音部位的精确差异,而在于使用下部发音器官舌的前部还是后部。后来这种两分被舌冠(Coronal)和舌体(Dorsal)两个概念取代。这个处理方案的问题是:由于硬腭音处于两类音的边界,如果不需要单独列出,硬腭音究竟是舌冠音还是舌体音?换言之,硬腭音的主动发音器官是舌冠还是舌体?Heffner并没有给出答案。

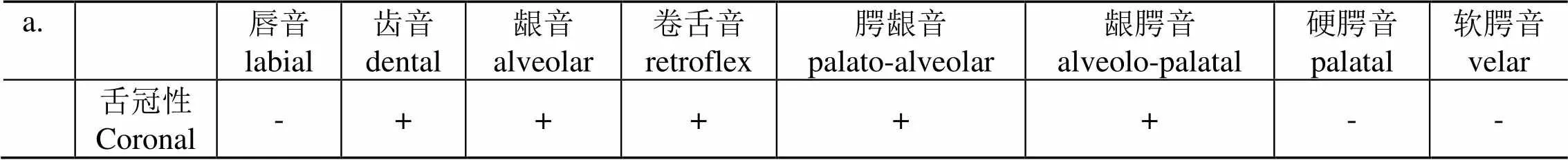

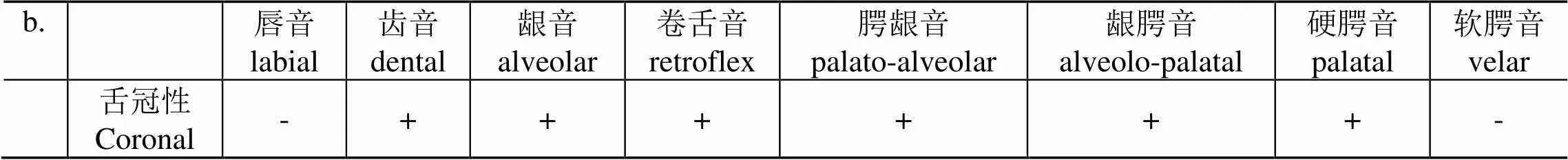

在此后的音系学理论中,这个问题长久以来是一个争论的热点。争论的焦点之一是如何定义舌冠。Chomsky & Halle (1968)认为舌冠就是舌叶部分。按这个定义,硬腭音不是舌冠音,见(3)a。Halle & Stevens (1979)认为舌冠是舌的前部(包括舌尖、舌叶和/或者舌中部分),那么硬腭音是舌冠音,见(3)b。

(3)

a.唇音labial齿音dental龈音alveolar卷舌音retroflex腭龈音palato-alveolar龈腭音alveolo-palatal硬腭音palatal软腭音velar 舌冠性Coronal-+++++--

b.唇音labial齿音dental龈音alveolar卷舌音retroflex腭龈音palato-alveolar龈腭音alveolo-palatal硬腭音palatal软腭音velar 舌冠性Coronal-++++++-

以上两个方案都可以从自然语言音系过程中找到证据。例如匈牙利语中有一个音系规则表明硬腭音与典型的舌冠音齿龈音是自然类,共同活动。见(4)。

(4)t,d, c,ï > ts, dz, tS, dZ /___ ts, dz, tS, dZ(Hall 1997:13)

类似的现象还有波兰语、汉语南通话、梵语、韩语、Baulel等(Hall 1997)。为了概括[t,d]类音与[c,ï]类音在发音上的一致性,不少语言学家认为硬腭音具有[+舌冠性](Clements 1976,Halle & Stevens 1979,Lahiri, & Blumstein 1984,Keating 1988,1991,Hume 1996)。

但在有的语言中硬腭音与典型的舌体音是自然类,如德语的很多方言中,元音在/t, d, n, S/前延长,但是在/g, k, C/前不延长。类似情况还有Celtic语、Irish语等(Hall 1997:13)。

同样的,来自不同语言的实验语音学的研究结果也并不统一。一种观点认为硬腭音是复合发音,主动发音器官有两个,舌冠和舌体(Keating 1988,Keating & Lahiri 1993,Geng & Mooshammer 2004)。另一种观点认为硬腭音是简单音,使用的主动发音器官是舌体(Recasens 1990,Ladefoged & Meddieson 1996,Zee & Lee 2008)。Recasens(2016)又提出硬腭音在有的语言中是复合音,使用了舌冠和舌体两个主动发音器官;但在某些语言中是简单音,使用的主动发音器官是舌冠,舌体虽然有隆起,但并非独立自主的动作,而只是一种伴随动作。是不是有方案可以统一的表达这些跨语言的歧异表现呢?

(二)腭化的统一表达:[舌冠]与[舌体]的组合

Halle et al.(2000)和Halle(2005)提出唇(Labial)、舌冠(Coronal)和舌体(Dorsal)不仅是发音器官,还是三个独值(Unary)特征,可以扩展到相邻的音段上。所有的元音都具有[舌体]特征,而前元音还具有[舌冠]特征(Clements 1993,Halle 2003)。当辅音紧邻前元音,前元音的两个特征[舌冠]或者[舌体]就会扩展到辅音上。

世界语言中广泛存在着舌冠音和舌体音交替的现象,如(5)所示。Halle(2005)认为这种现象是元音的两个特征[舌体]和/或[舌冠]向相邻辅音音段扩展造成的。例如(5)a中electri[k] - electri[s]-ity 的音系表达为(6)。

(5) a. 英语:electri[k] – electri[s]-sity opa[k] – opa[s]-ity

b. Kiowa:thoug-o “腿”(复数), thoud-e “腿”(单数)

(6)引自Halle(2005)并稍做变动,去除一些与这里的讨论无关的特征。(6)的意思是说元音[i]的[舌冠]特征左扩展到前行辅音[k],[k]原有的[舌体]特征被删除,[舌冠]特征填入,表层实现为一个舌冠音[s]。Halle把这种舌体音与舌冠音的交替现象归为腭化。这样就对世界语言中广泛存在的腭化现象有一个深层的表达,从而可以给腭音类一个统一的表征,来解释各语言中腭化表层形式的多样性。根据这个理论,我们可以就本文讨论的腭音和腭化音做以下假设。

首先,因前高元音[i]同时具有[舌冠]和[舌体]特征,我们假设同部位的近音[j]也具[舌冠]和[舌体]特征,进而假设同部位的所有硬腭音都具有这两个特征。这种假设也得到实验语音学的支持。Keating(1988)、Geng & Mooshammer (2004)和Recasens(2013)表明,硬腭音与元音[i]有非常相似的舌图表现。

其次,我们假设,由于前元音的两个特征[舌体]和/或[舌冠]的扩展,紧邻的辅音深层赋值为[舌体]、[舌冠],但根据每个语言具体制约条件的不同,具体实现为表层形式有三种可能。(1)只有[舌体]特征在表层实现;(2)只有[舌冠]特征在表层实现;(3)[舌体]和[舌冠]特征都在表层实现。所有加腭化附加符号的辅音都被处理为是同时实现了[舌冠]和[舌体]两个特征。

[pJ]:[唇]、[舌冠]和[舌体](在原有[唇]特征的基础上增加[舌冠]和[舌体])

[tJ]:[舌冠]和[舌体](在原有[舌冠]特征的基础上增加[舌体])

[kJ]:[舌冠]和[舌体](在原有[舌体]特征的基础上增加[舌冠])

最后,我们认为腭龈音和龈腭音也具有[舌冠]和[舌体]两个特征。因为在共时层面它们和硬腭音难以区分;在历时层面,它们也常常是腭化从不稳定的后腭音(腭化软腭音、硬腭音)向较稳定的前腭音演变的结果(Recasens 2003)。

国际音标中的腭音类 表2

腭音类在国际音标表中的位置举例特征 Post alveolar龈后音Consonants(pulmonic) 辅音表(肺部气流)S Z[舌体]、[舌冠] Palatal 硬腭音Consonants(pulmonic) 辅音表(肺部气流)c ï CÆ[舌体]、[舌冠] Alveolo-palatal 龈腭音Other symbols其他符号表þ ü[舌体]、[舌冠] Palatalized腭化音Diacritics 附加符号表pJ sJ xJ[舌体]、[舌冠]

在这个方案下,2005版的国际音标实际上包含了四类腭音:龈后音、硬腭音、龈腭音和腭化音。如表2所示。四类腭音的共同特点是都具有[舌体]、[舌冠]两个特征。

此模型的优点是显而易见的。首先,分散在国际音标若干子表中的几类相关的音得到统一的表征。①其次,无需使用一个新的特征[延长阻碍]([distributed])。

但同时我们也观察到,这个方案只可以表达腭音类的统一特征,不能区分各小类之间的不同。下面继续讨论如何引入主动发音器官的动作来有效的区分腭音类之间的区别。

(三)腭音类的内部区分:动作的引入

Halle(2005)和端木三(2009)提出世界语言的腭音和腭化音可以统一使用舌冠和舌体的共同活动来表达。这样,腭音就被处理为一种复合音(Complex sound),有两个发音器官同时参与发音,有两个阻碍点。但与其它复合音不同的是,在腭音的发音中两个阻碍点连在一起,形成一个长的阻碍。

这个模型能预测出很多腭音。根据端木三(2009),就非塞音来说,不考虑发音的前后动作,只考虑舌冠和舌体两个主动发音器官是否参与发音,就可以区别四类腭音,见(7)。如果加上主动发音器官舌冠的动作,这个模型就会预测出八种音类,见(8)。

(7) 1 2 3 4

舌冠 +擦 +擦 -擦 -擦

舌体 -擦 +擦 +擦 -擦

国际音标 [sJ] [þ] [xJ]/[C] [j]

(8) 1 2 3 4 5 6 7 8

舌冠 +擦 +擦 -擦 -擦 +擦 +擦 -擦 -擦

-向后 -向后 -向后 -向后 +向后 +向后 +向后 +向后

舌体 -擦 +擦 +擦 -擦 -擦 +擦 +擦 -擦

国际音标 [sJ] [þ] [xJ] [j] [§J] [S] [xr] [rJ]

这个方案由于引入了动作的维度,可以使用多个维度的特征对不同的腭音类进行细致区分,从而可以解决一些实际的描写难题,例如[S]与[þ]的区分。在1951年版的国际音标辅音表中[S]叫做“腭龈音”,右面并排着“龈腭音”[þ]。1979年版国际音标辅音表中[S]仍然叫做“腭龈音”,但“龈腭音”[þ]已经被移出辅音表,放在了“其他符号表”中。到了1989年版以后[S]更名为“龈后音”。二者的名称颠倒错综,就是因为它们的阻碍部分都在龈后腭前部位,只根据发音部位来区分就很难了。

朱晓农(2010:126)建议通过腭化的程度来区分。[þ]更为腭化,有更多的舌头部位靠近腭前端,可以看做是[S]的腭化音;[S]可以看做是[þ]的唇化音,因为发[S]时基本上是圆唇的。这个方案注意到了仅仅依据阻碍位置不能有效的区分这两个音,并试图引入别的描写维度。但是用具体的音色来区分显得太繁琐,并且不一定准确。例如[S]不一定都是圆唇,而[þ]却可以是圆唇的。

主动发音器官模型引入“动作”这个概念,可以简明有效的区分这两个音。[S]和[þ]都是腭音类,发音时都有舌冠和舌体的共同参与,阻碍部位都在龈后腭前,但舌冠的动作却是不同的。发[þ]时舌冠向前伸,发[S]时舌冠向后缩。见(9)。

(9)主动发音器官模型对[S]和[þ]的处理

[S]:舌冠-[+擦, +向后],舌体-[+擦] [þ]:舌冠-[+擦, -向后],舌体-[+擦]

另外,主动发音器官模型可以有效的解释腭化的共时表现与历时演变。Bhat(1978)提出腭化(Palalalization)有不同的含义。一是在语音学/音系学意义上,腭化特征作为一个次要发音(Secondary articulation)。例如腭化唇音[pJ]。二是在类型学或历史语言学的意义上,是指一个音系过程。第一种意义上的腭化常常是第二种腭化的结果,因此两种腭化可以统一的考虑分析。

Blumstein(1986)从声学角度认为,腭化就是同化(Assimilation)。从[k]变到[c]就是后面元音的钝(Gravity)特征同化了前行辅音。Ohala(1983, 1993)则从听感出发把软腭音腭化解释为对快速语流听觉上的重新分析。Recasens(2003)从发音角度,认为腭化是一个渐变的音变机制,通过舌叶与上腭接触的逐渐增加从不稳定的中-后腭或者中腭发音到龈腭发音的过程。

无论从哪个方面来描写腭化过程,使用主动发音器官模型都能提供一个统一的解释:软腭音的腭化就是引入了舌冠,舌冠音的腭化就是引入了舌体,而其它发音器官的腭化就是同时引入了舌冠和舌体。腭化过程的结果是形成了共时层面的第二发音,或者形成独立的腭音。软腭音腭化前面讨论的比较多,舌冠音腭化的典型例子就是英语的[S]类音。[S]来源于舌冠音[s]的腭化。这种演变关系从[s]与[S]共时层面的交替中还可以观察到。例如(10)中glacier有两个发音,前者为英式发音,使用的是舌冠音[s],后者为美式发音,使用的是腭化的[S]。

(10)glacier [ ÑglQsI«r] [ ÑgleSÔ]

我们注意到,在(7)中硬腭擦音[C]等同于[xJ]。这就意味着,硬腭音与前化的软腭音无需区分。这个观点与Chomsky & Halle(1968)是一致的。但前面已经提到,这个观点从实验语音学的研究结果中似乎难以得到统一的印证。在此我们从数据库的角度进一步论证。

P-base包含了来自627个语言的949个语音。其中[S]的出现频率是267,[þ]是20,[C]是22,表明龈腭部分腭音较常见,而后腭部分较少见,也基本上支持Recasens(2003)从发音角度对腭化过程的推测。

我们检索了腭化软腭音系列与相应的硬腭音系列在627个语言系统中的共现情况。其中只有[kJ]与[c]在一个语言中共现,其他组的共现频率都是零。进一步核查[kJ]与[c]共现的语言,其中一条音系模式说明二者可能是互补分布的。这意味这两类音在绝大部分语言中都是不对立的,因而可以归为一类。

另外,我们注意到P-base中有[S],还有加腭化符号的[SJ]和加舌叶化符号的[ʃ̻]。检索的结果也有共现的情况,但回到具体语言中核查的结果表明这些音往往是互补分布的。

因此,从音位数据库P-base提供的语言材料来看,硬腭音和腭化的软腭音应该是变体之间的关系,而不是对立的关系,因而可以处理为同一类音。

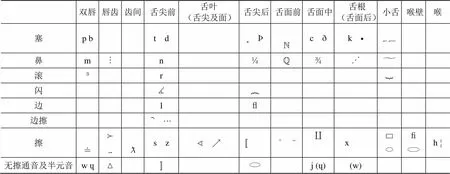

(四)汉语界流行国际音标辅音表

现在我们回到目前汉语界流行的国际音标辅音表,见表3。我们注意到表3中没有腭音和腭化音等相关术语。但“舌叶音”、“舌面前”和“舌面中”三列实际上是腭音类。“舌叶音”相当于2005版国际音标中的“龈后音”,“舌面前”相当于“龈腭音”,“舌面中”相当于“硬腭音”。表3来源于赵元任在台北的演讲(蔡富有、郭龙生 2002),目前主要是境内汉语研究者在使用。龈腭音虽然在印欧语言中比较罕见,但在汉语各方言中普遍存在,因此为了方便把龈腭音也放在了辅音表正表中。

汉语界流行国际音标辅音表 表3

双唇唇齿齿间舌尖前舌叶(舌尖及面)舌尖后舌面前舌面中舌根(舌面后)小舌喉壁喉 塞p bt dÿ ê¦ ¥c ïk gqG/ 鼻mMn÷¤øN² 滚õr{ 闪R} 边lñ´ 边擦 L 擦¸BfvTDs zS Z§ ½þ üC Æx ÄXÒðÖh ú 无擦通音及半元音w ɥV¨Ój (ɥ)(w)

很显然,表3使用的是主动发音器官。就今天讨论的腭音类来说,表3的优点是把三类腭音都放在了一张表上,并且一定程度上体现了三类腭音之间的一致性:都和舌面有关。但三类腭音之间的区分似乎是对主动发音器官舌的静态细分,实质上仍然是根据阻碍部位来分类的。按照这个分类,汉语中舌面前系列[þ]组与舌面后[x]组和舌尖前[s]组共时层面上的互补关系和历时层面的前后演变关系就不能体现出来。如果按照主动发音器官模型,腭音的深层表达是舌冠和舌体的组合活动,因此舌体音和/或舌冠音都可以演变为腭音。这样就可以很方便的解释精组字(舌冠音)和见系字(舌体音)在不同汉语方言中腭化的多样表现。

McCarthy(1988)强调,在特征理论中表征(representation)比规则(rule)更重要,表征做得好,规则自然就跟上。而检验特征表征系统的一个重要标准,不仅仅是区分差异和对立,更重要的是对相关音系过程的解释力。主动发音器官模型在解释音系变化时比被动发音器官模型更有优越性,这一点在McCarthy(1988)、Ladefoged & Halle(1988)以及之后更多的文献中已经多次被阐明过了。本文主要探讨腭音类的表征方案。腭音类是语音学界一个复杂的问题,围绕腭音类的一些基本问题一直存在争议。腭音类的发音特征是什么?哪些音属于腭音类?腭音类在不同语言中实现的丰富性和多样性,提示我们不能从具体发音部位来定义,而需要探索其深层的作用机制,并寻求统一的表征方案。本文认为腭音类是一个自然类,有统一的发音特征和一致的音系行为。因此凡具有这个发音特征并且经历这一音系行为的音都可以归为这个音类。从这个观点出发,本文讨论了前人关于腭音类的一些观点和方案。主动发音器官模型使用舌冠和舌体的组合活动来表征腭音类,看起来可以比较有力的解决这些有争议的问题。首先,这个方案给国际音标表中分散在三个表中的腭音和腭化音统一的表征,从理论上解释了腭音类的丰富表现。其次,动作概念的引入,使腭音类内部小类的区分非常清晰。最后,还能简明的表达世界语言中普遍存在而又表现多样的腭化这一音系过程。

蔡富有、郭龙生主编 2002 《语言文字学常用词典》,北京教育出版社。

端木三 2009 对立、特征和发音动作,《语言学论丛》第40辑。

朱晓农 2010 《语音学》,商务出版社。

Bhat, D. 1978 A general study of palatalization. In J. Greenberg (ed.). Vol. 2.: Phonology, 47-92. Stanford: Stanford University Press.

Blumstein, S. 1986 On acoustic invariance in speech. In:, 179-197. Hilldale, New Jersey, London: Lawrence Erlbaum Associates.

Bolla, K. 1980 A phonetic conspectus of Hungarian: The articulatory and acoustic features of Hungarian speech sounds. Magyar Fonetikai Fuzek 6.

Chomsky, N. & M. Halle. 1968. Cambridge, Mass: MIT Press.

Clements, G.N. 1976 The autosegmental treatment of vowel harmony. In W. Dressler & O.E. Pfeiffer (eds.), 111-119.

Clements, G. N. 1993 Lieu d’articulation des consonnes et des voyelles: une the@orie unifie@e. In Bernard Laks and Annie Rialland (eds.), 101-145. Paris: CNRS Editions.

Geng, C. & C. Mooshammer. 2004 The Hungarian palatal stop: Phonological considerations and phonetic data.37:221-246.

Hall, T. A. 1997. Philadelphia: Jon Benjamins North America.

Halle, M. & K. N. Stevens. 1979 Some reflections on the theoretical bases of phonetics., 335-349.

Halle, M., B. Vaux, and A. Wolfe. 2000 On feature spreading and the representation of place of articulation.31: 387-444.

Halle, M. 2003. Phonological features, In William J. Frawley (eds.), 2nd edition. 314-320. Oxford: Oxford University Press.

Halle, M. 2005 Palatalization/Velar softening: What it is and what it tells us about the nature of language.36.1: 23-41.

Heffner, R-M. S. 1950. Madison: University of Madison Press.

Hume, E. 1996 Coronal consonant, front vowel parallels in Maltese.14.1:165-203.

Jakobson, R., G. Fant and M. Halle. 1963. Cambridge, MA: MIT Press.

Keating, P. A. 1988 Palatals as complex segments: X-ray evidence,69: 77-91.

Keating, P. A. 1991 Coronal places of articulation. In: Carole Paradis & Jean-FranCois Prunet (eds.), 29-48. San Diego: Academic Press.

Keating, P.A. & A. Lahiri. 1993 Fronted velars, palatalized velars and palatals.50: 73-102.

Ladefoged, P. & I. Maddieson. 1996. Blackwell. Oxford.

Ladefoged, P. 1971. Chicago: The University of Chicago Press.

Ladefoged, P. 1982. 2nd edition. New York: Harcourt Brace Jovanovich.

Ladefoged, P. & M. Halle. 1988 Some Major Features of the International Phonetic Alphabet.64.3:577-582.

Lahiri, A. & S.E. Blumstein 1984 A re-evaluation of the feature coronal.12:133-146.

Maddieson, I. 1987 The Margi Vowel System and Labiocoronals.18: 327-355.

McCarthy, J. J. 1988 Feature Geometry and Dependency: A Review,45:84-108.

Ohala, J. J. 1993 The phonetics of sound change, In C. Jones (ed.), 237-278. London: Longman.

Ohala, J. J. 1983 The origin of sound patterns in vocal tract constraints. In P.F. MacNeilage (ed.), 189-216. New York: Springer.

Recasens, D. 1990 The articulatory characteristics of palatal consonants.18:267-280.

Recasens, D. 2003 Articulation and sound change in Romance. In, 231-234.

Recasens, D. 2013 On the articulatory classification of (alveolo)palatal consonants.43.1:1-22.

Recasens, D. 2016 What is and what is not an articulatory gesture in speech production: The case of lateral, rhotic and (alveolo) palatal consonants.1:23-42.

Trubetzkoy, N. S. 1939. Prague: Cercle Linguistique de Prague.

Trubetzkoy, N. S. 1969, translated by Christiane A. M. Baltaxe. Berkeley: University of California Press.

Zee, E. &37amp; W-S Lee. 2008 The articulatory characteristics of the palatals, palatalized velars and velars in Hakka Chinese. In, 113-116.

①国际音标似乎有一个原则:把只有一个发音部位的辅音放在主表中,把有两个以上发音部位的辅音放在其他表格中。例如w是一个唇-软腭近音(Labial-velar),有两个发音部位,放在了其他符号表。tW也有两个发音部位,唇和齿龈(Labial-alveolar)放在了附加符号表。腭音类的一个共同特征是有两个相连的发音部位(舌冠+舌体),但由于两个部位连接在一起,感觉好像只有一个发音部位。国际音标的处理方案似乎是按照符号的简单与复杂:无附加符号的放在辅音表,例如硬腭音和龈后音(腭龈音),有腭化附加符号的放在附加符号表。龈腭音早期放在辅音表,后来又放在其他符号表,可能是从印欧眼光来看比较罕见。

Palatal and Palatalization

ZHANG Hui-li1, DUAN Hai-feng2and CHEN Bao-ya3

(1. School of Chinese Language and Literature, Ludong University, Yantai Shandong264025, China; 2.Department of Minority Languages and Literature, Minzu University of China, Beijing 100081, China; 3.Department of Chinese Language and Literature, Peking University, Beijing 100871, China)

This paper discusses the wide variety of cross-linguistic phonetic realizations of palatal and palatalization and the disagreements in the previous literature, and suggests that the occurrence of these phenomena can be traced back to the traditional representation in terms of passive articulators and constrictions. It is then demonstrated that if the Active Articulator Model(AA) is used instead, it seems to present a more preferable solution to these issues. Under AA frame, on one hand, palatoalveolar, palatal and palatalized sounds group together as a broad-sense palatal, and receive a unified phonological representation as the combination of [coronal] and [dorsal]; on the other hand, the differences among various sub-types of palatals should also be distinct in terms of different gestures.

Palatal; Palatalization; Active Articulator Model; Articulatory Gesture

H016

A

1000-1263(2018)01-0054-09

国家社科基金重大项目“基于中国语言及方言的语言接触类型和演化建模研究”(14ZBD102);国家社会科学基金项目“基于交叉验证的汉语语体计量研究”(16BYY110)

张慧丽,女,1974 年生,河南郾城人,博士,副教授,研究方向为语音学、音系学、音系与句法界面;段海凤,女,1982 年生,博士,研究方向为实验语音学;陈保亚,男,1956 年生,四川德阳人,博士,教授,研究方向为理论语言学、语言接触等。