≤2岁住院患儿肠套叠的临床特点*

2018-05-15蒋文军张蓉徐冰侯昉

蒋文军,张蓉,徐冰,侯昉

(四川省人民医院 1.儿外科,2.新生儿监护室,四川 成都 610072)

肠套叠是指一段肠管套入与其相连的肠腔内导致肠内容物通过障碍,是引起婴幼儿急性肠梗阻的常见原因,分为急性和慢性肠套叠。前者在临床上更多见,其好发于≤2岁的婴幼儿,之后随着年龄的增长,其发病风险逐年减少。对于急性肠套叠而言,如果治疗不够及时则可引起肠壁缺血缺氧,从而导致肠坏死、穿孔甚至死亡。本研究回顾性分析了近10年来四川省人民医院收治的≤2岁的肠套叠患儿的临床资料,旨在初步了解其临床特征及结局,为临床提供参考依据,现将结果报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2007年1月-2016年6月于本院收治的≤2岁肠套叠患儿466例为研究对象,均为原发性肠套叠,病因尚不清楚,可能与饮食改变、回盲部解剖因素及病毒感染等有关。纳入标准:①符合肠套叠的确诊标准:术中确认为肠套叠;腹部超声观察到肠套叠的特有征象,且在灌肠治疗后改善;灌肠发现肠套叠;尸检结果为肠套叠[1];②年龄≤2岁。排除临床资料不全者。

1.2 方法

采用统一自制的调查表收集所有患儿的临床资料,包括性别、年龄、发病季节、临床表现、辅助检查结果、治疗方法及住院时间。

2 结果

2.1 患儿一般资料

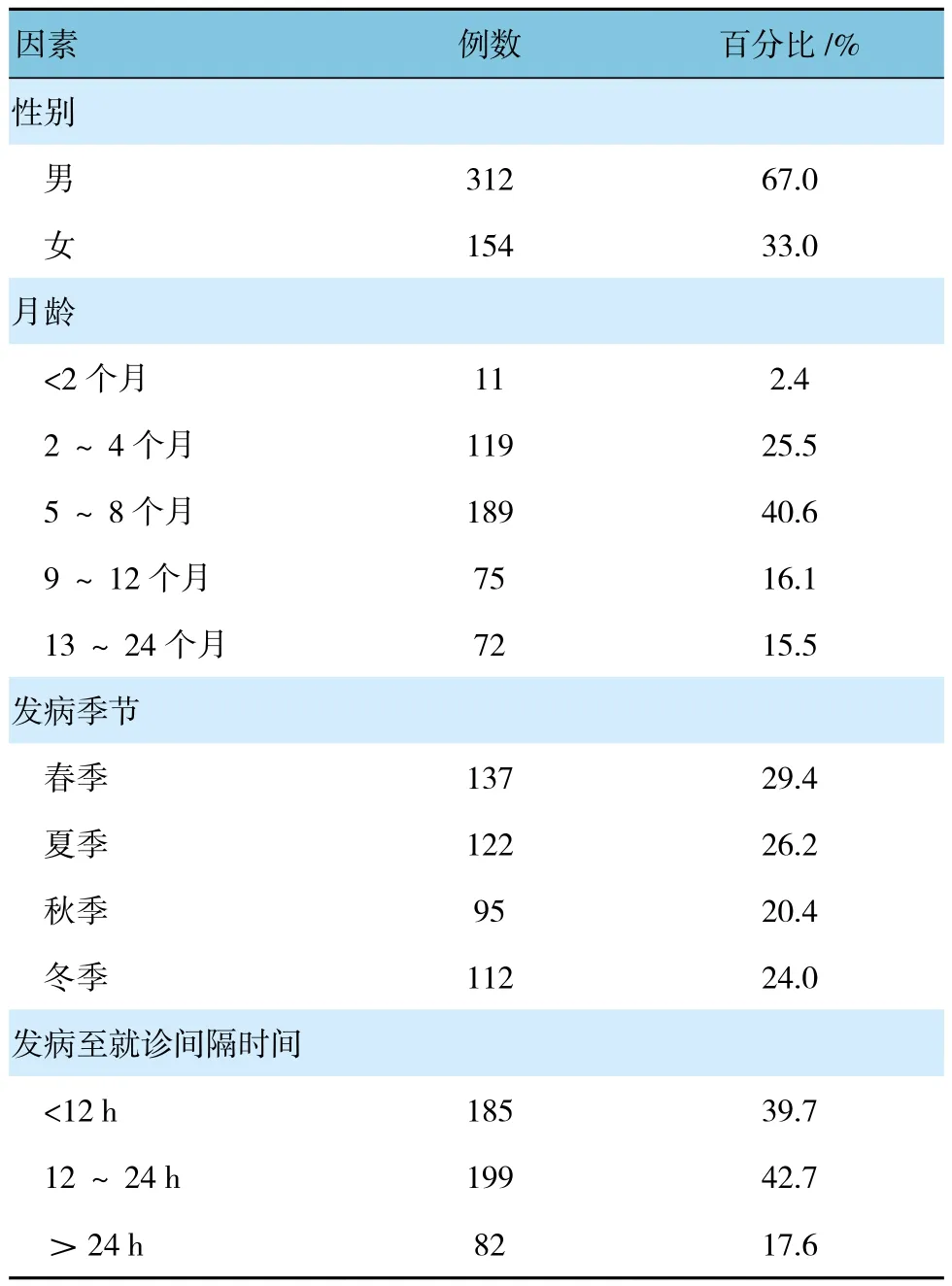

所有466例患儿的男女比为2.03∶1.00,发病以5~8个月最为常见,<2个月最为少见。4个季节的发病分布类似。发病后12~24 h就诊者最多。见表1。

2.2 患儿临床特征

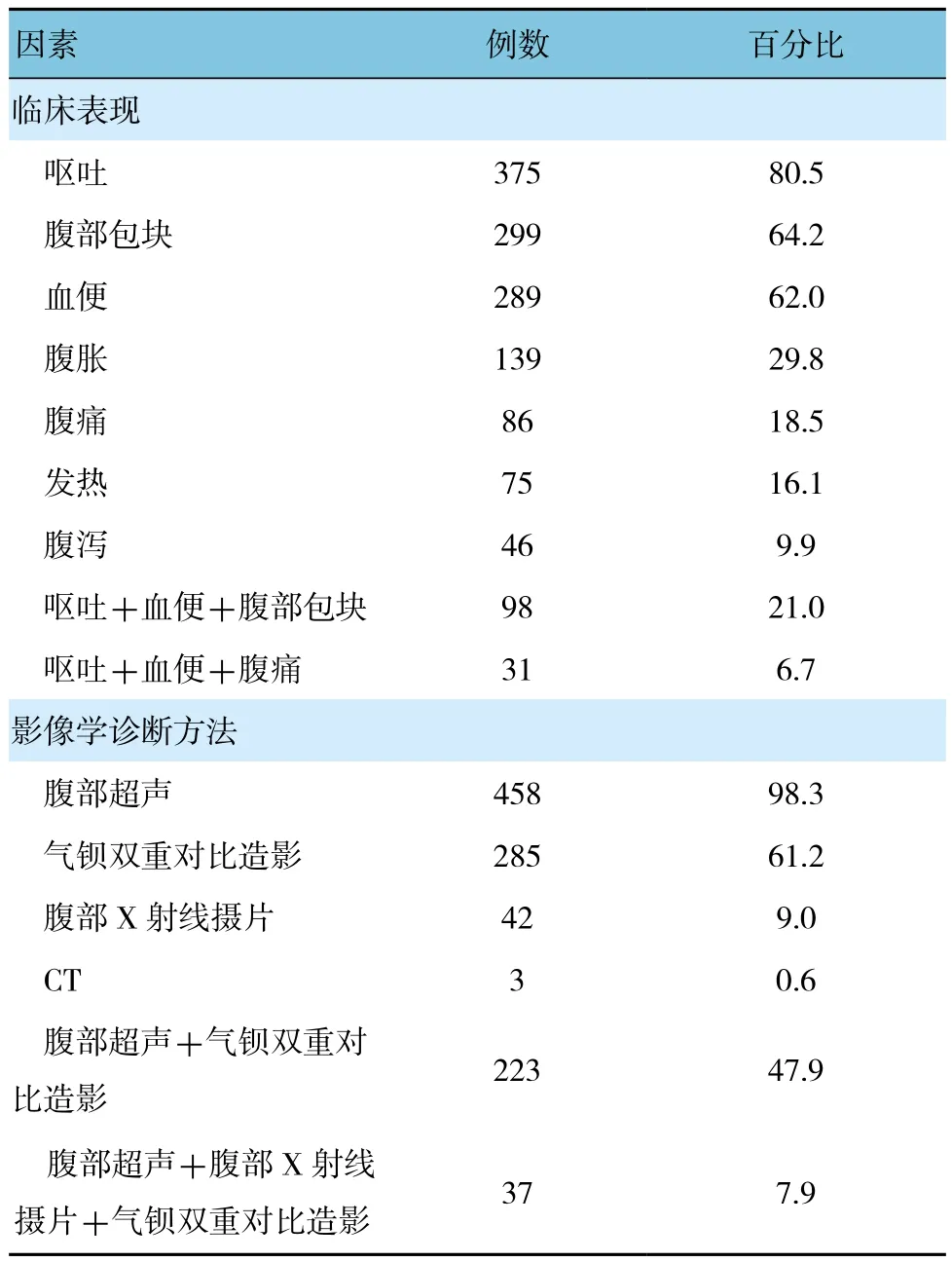

所有患儿以呕吐最为常见,其次是腹部包块和血便,传统的肠套叠三联征(呕吐+血便+腹痛)仅占6.7%。影像学诊断方面,绝大部分患儿均进行了腹部超声检查。见表2。

2.3 患儿治疗方法及住院时间

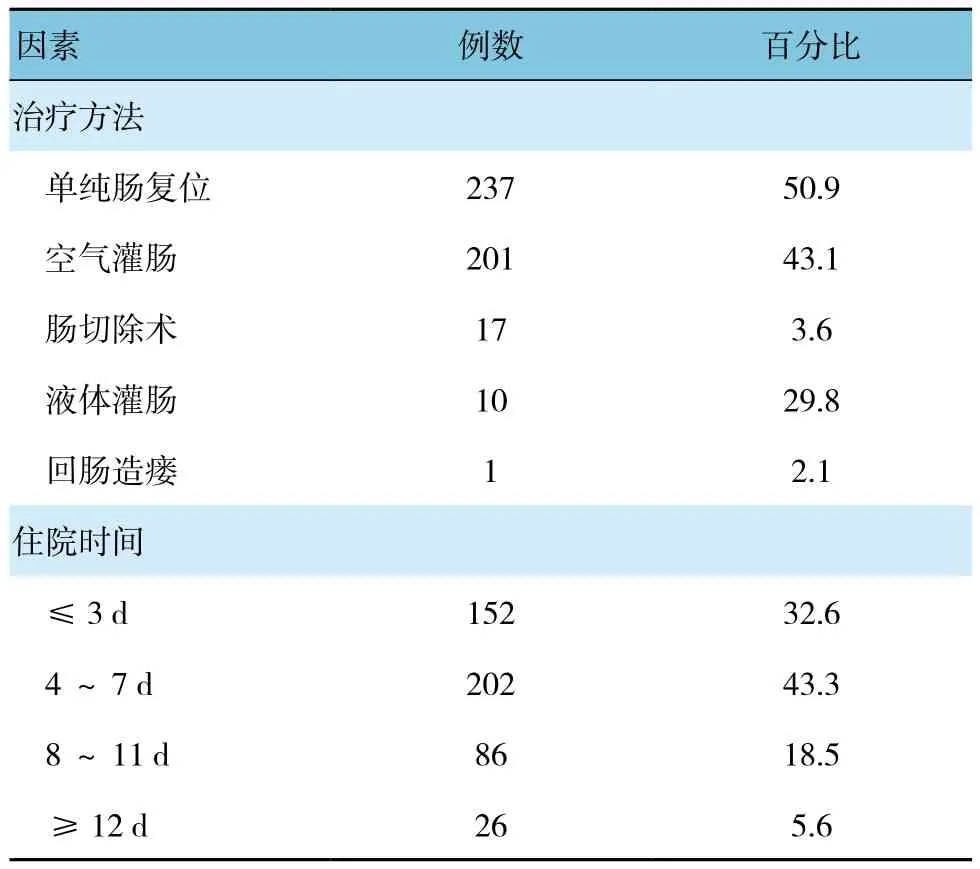

所有患儿中分别有255例(54.7%)行手术治疗、211例(45.3%)行保守治疗。其中,单纯肠复位与空气灌肠是最主要治疗方法。住院时间方面,以4~7 d最为常见,其次是≤3 d。见表3。

表1 患儿一般资料

表2 患儿临床特征

表3 患儿治疗方法及住院时间

3 讨论

肠套叠是儿童常见的急腹症,好发于≤2岁,尤其是<1岁患者,据报道其全球平均发病率大概为74/10万[2]。近期有多个研究报道对于≤2岁的儿童而言,肠套叠的发病率整体上呈逐年升高的趋势,这可能是由于环境因素的改变提高了儿童的易感性,且超声等肠套叠诊断技术的提高与普及也可能起到一定的作用[3-5]。根据病因,肠套叠可分为原发性和继发性肠套叠,对于原发性肠套叠而言,其发病机制未完全清楚,可能与病毒感染、回盲部解剖及饮食调整等有关,继发性肠套叠的病因多是过敏性紫癜、Meckel憩室、肠息肉及肿瘤等。为了解肠套叠患儿的临床特征,本研究回顾性分析了近10年来本院收治的466例≤2岁的肠套叠患儿的临床资料,发现男女比为2.03∶1.00,发病月龄方面,5~8个月是发病的高发月龄,大概占了2/5,而<2个月最为少见,仅占2.4%,与以往的报道结果类似[2]。对于肠套叠的发生与季节之间有无关系,目前尚无定论,本研究中4个季节的分布类似,并未出现季节性发病。发病至就诊间隔时间方面,42.7%的肠套叠患儿在发病后12~24 h就诊于本院。提示仍有必要加大肠套叠的宣传,了解其临床特征,对于出现呕吐、阵发性哭闹、血便及腹痛等需及时就诊,避免因此延误其治疗时机,以此达到降低死亡风险、改善预后的目的[6-7]。

对于肠套叠的临床表现,不同国家或地区的报道有所差异,本研究中呕吐是所有患儿最常见的症状,发生率高达80.5%,其次是腹部包块(64.2%)和血便(62.0%)。以往认为呕吐、血便与腹痛是肠套叠三联征,而在临床上这3个症状同时发生的比例很低,本研究仅有6.7%的患儿出现这三联征,低于呕吐+血便+腹部包块这3个特征同时出现的比例(21.0%),故临床上除了要关注是否有呕吐、血便及腹痛等临床症状外,还要仔细进行体格检查,观察有无腹部包块,以此作为肠套叠的鉴别诊断。对于肠套叠而言,临床表现不典型可能与就诊时间有关,有研究报道肠套叠患儿发病后越晚就诊,其临床表现越典型[8]。影像学诊断方面,腹部超声仍然是目前绝大多数(98.3%)患儿最重要的诊断方法,其中47.9%的患儿行腹部超声+气钡双重对比造影进行联合诊断。小儿肠套叠有较特异的超声表现,其在纵切面呈套筒征,横断面呈同心圆征,诊断准确率较高,敏感性和特异性可分别达到97%和99%,且超声检查方便快捷,容易推广应用[5,9]。对于是否需要联合腹部X射线摄片、气钡双重对比造影等其他诊断方法,目前仍有争议,随着超声技术的发展,其能为急腹症患儿提供更加可靠的依据[10-11]。在肠套叠的治疗方面,其包括手术和保守治疗两种方案,首选灌肠保守治疗,若灌肠失败则考虑行手术复位或肠切除术。本研究中两种方案的应用率相近,手术治疗者略多(54.7%),多数(50.9%)采用单纯肠复位,与以往文献报道的以灌肠为主的治疗方案不同,这可能是由于本研究中多数患儿为重症肠套叠或门诊灌肠失败者,故多采用手术治疗。住院时间方面,以4~7 d最为常见(43.3%),其次是≤3 d(32.6%),一般认为非手术治疗的住院天数比手术治疗者短,由于缩短住院时间可降低医疗费用,减轻患儿家属负担,故在条件允许情况下尽可能采用保守治疗。

综上所述,对于肠套叠患儿而言,5~8个月龄者最常见,临床特征多不典型,腹部超声是其主要诊断方法,首选灌肠保守治疗。

参 考 文 献:

[1]方慧.超声诊断184例儿科急腹症的临床分析[J].哈尔滨医药,2015, 35(6):427-429.

[2]JIANG J, JIANG B M, PARASHAR U, et al.Childhood intussusception:a literature review[J].PLoS One, 2013, 8(7):DOI:10.1371/journal.pone.0068482.

[3]崔朋伟, 罗伟濠, 刘娜, 等.2007-2013年郴州2岁以下住院肠套叠儿童临床特点[J].中华实用儿科临床杂志, 2016, 31(11):867-869.

[4]崔朋伟, 刘娜, 李静欣, 等.苏州市2007-2013年2岁以下儿童住院肠套叠流行特征[J].中华流行病学杂志, 2016, 37(3):410-414.

[5]VAN TRANG N, LE NGUYEN NT, DAO H T, et al.Incidence and epidemiology of intussusception among infants in Ho Chi Minh City, Vietnam[J].J Pediatr, 2014, 164(2):366-371.

[6]TAGBO B N, MWENDA J, EKE C, et al.Retrospective evaluation of intussusception in under-five children in Nigeria[J].World J Vacc, 2014, 4(3):123-132.

[7]MPABALWANI E M, CHITAMBALA P, CHIBUMBYA J N, et al.Intussusception incidence rates in 9 Zambian hospitals, 2007-2011:prerotavirus vaccine introduction[J].Pediatr Infect Dis J, 2014, 33(Suppl l):S94-S98.

[8]杨纲, 蒋文军, 曹李明, 等.不同年龄组肠套叠患儿的l临床特点分析[J].中华妇幼临床医学杂志, 2014, 10(2):150-154.

[9]胡良勇.超声诊断小儿急性肠套叠的价值[J].中国医学影像学杂志, 2014, 22(7):511-514.

[10]张富, 周芳, 谢学健, 等.高频彩色多普勒超声在小儿常见急腹症诊断价值的研究[J].中国现代医学杂志, 2013, 23(19):91-93.

[11]GUO W L, ZHANG S F, LI J E, et al.Association of meteorological factors with pediatric intussusception in subtropical China:a 5-year analysis[J].PLoS One, 2014, 9(2):DOI:10.1371/journal.pone.0090521.