社会系统理论视域下的在线学习共同体构建

2018-05-14李海峰王炜

李海峰 王炜

摘要:团队无协作、成员互动无建构以及知识建构低水平的现象是在线学习共同体构建与组织所面临的主要挑战,主要原因之一在于团队设计难以超越二元对立的系统论或者线性的流程化设计思想。卢曼的社会系统理论跳出了整体与局部的二元对立和线性的社会系统结构观,阐明了社会系统形成、存在与发展的条件与机制,其对于在线学习共同体的构建具有重要意义。该文基于社会系统理论构建了“在线学习共同体的社会系统结构”模型及支持策略,实现了对在线学习共同体的团队组织、沟通交流、自我参照和自我生产的系统设计。在一项关于微课设计的在线学习中,依据该模型进行了在线学习共同体的设计和实践。研究表明,共同体成员的协作互动频率明显增强,知识建构水平得到较大程度提高,特别是高水平知识建构的频次尤为明显。

关键词:在线学习;学习共同体;社会系统理论;知识建构

一、问题提出

随着在线学习技术的迅速发展,学习共同体呈现出组织形态多样化特征,诸如:个性化学习、虚拟学习社区以及大规模的泛在学习。学习共同体是学习者、指导教师以及管理者等形成的主要学习途径和学习组织方式,目的在于通过互惠学习、协作沟通与知识分享以达成知识建构和知识创造。然而,当前诸多在线学习平台的数据分析以及已有研究成果表明,在线学习共同体的构建并未有效达成这一目标。基于古纳瓦德纳(Gunawardena)的交互分析模型及其知识建构水平分析指标,本研究对“爱课网”“中国MOOC”和“学堂在线”等在线学习平台中的会话内容进行了随机样本的知识建构水平分析。数据分析显示,“分享或比较”和“质疑与探讨”的低水平会话频次高达74.2%,“协商与共建”“假设与检验”和“共识与应用”等中高级知识建构水平的会话频次仅占25.8%,“假设与检验”和“共识与应用”的高级知识建构会话频次不足5%。数据分析结果以及在线学习行为观察表明,团队无协作、成员互动无建构以及建构低水平的现象是当今在线学习团队构建面临的主要问题。

国内外关于在线学习共同体的研究也证实了上述现象的普遍存在。网络课程论坛的知识建构水平分析显示,“假设与检验”所占比例仅为1.8%,“共识与应用”的知识建构活动根本就没有发生。外部对团队学习的干预也并未使得团队参与者的认知能力得到显著提升,而仅仅体现于团队成员的社会性参与活动和教师干预频率的明显升高。虚拟学习社区中存在的“隐客”现象较为普遍,诸如:“沉默参与者”或者“边缘参与者”,团队集体智慧的发散与收敛过程难以控制,团队的知识建构水平整体较低,存在着互动交流过于浅显,甚至规避回答问题抑或提出问题,常以“是呀,对啊”“我不知道是什么问题”或者“提问题是不是冒犯同伴呢?”等话语进行搪塞。显然,学习团队在提高在线学习者的知识建构水平方面仍然面临诸多问题,特别是如何提高高级知识建构水平。简言之,在线学习所显露的上述问题与学习团队构建存在着紧密关系,亟需进一步对在线学习共同体的内涵、研究进展及其构建方略进行深入探究。

二、在线学习共同体与社会系统理论

(一)在线学习共同体基本内涵

学习共同体以学习者、教师以及专家等为主要成员,设定相应的学习任务为目标,以沟通、交流和资源分享等活动形式为特征,是共同完成一定学习任务的学习团体。学习共同体包括共同愿景创生、无形文化生成、对话协商的“无形场”构建以及涵盖活动体系、活动空间、交流与共享的“有形场”。学习共同体以学习者的共同愿景作为学习活动起点,聚焦学习的情境性及知识意义的社会建构,激发学习者之间的经验交流和对话协商。学习共同体至少包含以下核心要素,即参与者、组建过程、团队任务以及学习活动形式,知识建构是学习共同体学习活动的核心目标。在线学习共同体是基于网络的由学习者及其助学者共同构成的学习组织,他们通过彼此沟通交流、分享资源、相互影响、相互促进以共同完成一定的学习任务。

(二)在线学习共同体研究述评

检验在线学习共同体构建的有效性标准之一是其能否有效提高在线学习者的知识建构水平。况姗芸从规范制定、边缘性参与、积极互动以及冲突调整描绘出在线学习共同体构建的基本过程及相关要素,但是学习共同体被看作是要素的线性连接而不是系统的整体,也未明显提高知识建构水平。王英彦从萌芽、形成和发展的基本过程及要素提出实践共同体模型,但是并未突破学习共同体组建的简单线性关系。以“及时通讯服务”构建的网絡学习共同体过程模式及模型,是对简单线性构建方式的突破和发展,聚焦于在线学习的意义建构指向,遗憾的是其缺少了教学存在这一虚拟社区的核心要素。基于知识地图的MOOC学习共同体学习模式阐述了学习准备、知识建构与创造、知识评价等三个主要流程模块,实现了团队构建的系统性、流程性和模块化,将知识建构和知识创造作为团队构建的核心目标,并且融入了团队知识评价要素,然而对于如何保持团队的存在与发展并未涉及。

在线学习环境是学习共同体存在与发展的虚拟场域,研究者以信息技术环境为基础提出若干在线学习团队构建策略。李翠白提出了校际网络学习共同体的八条设计策略,包括:校际协作联盟创建、多层次的校际远程协作学习开展、校际协作有机融合的教学实施过程、分布式协作组织方式、多元整合的互动性网络学习环境构建、校际教学资源的整合与调用、校际教师协同教学与指导、聚焦过程性的校际协作评价。王林发基于wiki的社群协作式学习功能,通过设定共同目标、开展教学对话、组织协商合作以及开发共享资源等策略实现成员之间知识转移以及提高共享程度。陈曼等提出支持知识建构的网络学习共同体组织策略,包括:提问与解释、辨别和澄清、冲突与支持、辩护与共识、综合、评估与反思、社交、技术以及服务。在线学习共同体的构建策略表明,其从宏观的团队组建方式逐步转向了促进知识建构水平提升,但是缺乏从系统存在和发展视角进行团队创建的支持策略。

(三)在线学习共同体的社会系统

尽管在线学习共同体在模式构建、系统结构以及策略支持等方面取得了较大进展,但是已有研究却忽略了在线学习共同体是一个复杂的社会系统,模式构建及其策略支持应当从社会系统存在和发展的视角破解在线无协作、协作无建构以及建构低水平的问题,避免在线学习共同体构建的片面性和简单的线性结构。卢曼的社会系统理论为解决这一问题提供了一条可行路径,其强调社会系统的复杂性、不确定性和可能性,阐明了自律性、生产性、自我参照性以及系统与外在环境沟通等特征。

通过上述的分析与讨论,本研究确定了如下研究问题:第一,社会系统理论对在线学习共同体构建的理论逻辑是什么?第二,如何基于社会系统理论构建在线学习共同体?第三,在线学习共同体的构建与组织需要哪些具体支持策略?

三、社会系统理论语境中的在线学习共同体

(一)社会系统理论及其教育意蕴

1.社会系统的复杂性。社会系统的复杂性指社会系统功能高度分化的复杂性及社会系统本身和环境的复杂性。行动者常以“期望”的心态对环境和系统之间的各种状况可能性进行判断与采取行动,选择和决定行动过程中的策略、方式与程序。社会系统的复杂性可归结为功能分化、可能的选择以及系统与环境的沟通等三个方面。在社会系统复杂论的语境中,在线学习共同体是一个复杂的动态社会系统,学习者随着团队功能的分化常面临各种可能的选择,共同体学习活动需要对学习策略、学习方式和学习过程进行持续关注和抉择。

2.社会系统的沟通性。卢曼所提的沟通聚焦于社会系统的自我参照、自律性生产以及自我选择活动。社会生产和再生产活动不仅是行动者之间的相互沟通,更是系统与环境的沟通过程,沟通存在于社会之中,社会是沟通的社会。没有沟通的社会系统是纯粹的、孤立的和封闭的社会系统,没有行动者之间的沟通就不存在或者不能够维持社会系统。沟通不仅仅是在线学习共同体的会话交流,更强调他们的自我参照、自律性生产以及复杂社会的自我选择活动,以实现在线学习共同体的深度学习和进一步发展。

3.社会系统的自我参照性。参照即观察,参照是指自我通过观察以鉴别差异的过程,是社会成员通过区分过程以获得所指信息的含义,其本质是观察与区分过程。系统各组件之间在相互关联以及与环境的相互作用中实现彼此区分和自我区分,系统各因素以及系统本身通过区分实现自我确认、相互作用和新关联生成。在线学习共同体通过团队的自我参照才能够实现自我反思、协作沟通和知识生成与创造,每位学习者通过观察、鉴别和协作实现学习者之间以及与学习环境的交互。

4.社会系统的自我生产性。自我生产是社会系统的生命力,是社会系统得以存在和维持的基本条件,没有生产能力或者不能够生产的社会系统将会停滞或者逐渐走向消亡。社会系统的自我生产取决于四方面的基础,包括:系统的多要素性、网状的系统组件、动态与交互性、组件自身生产力。在线学习共同体必须将教师、学习者、学习资源、学习环境等要素进行融合,形成网状的、相互关联的团队系统结构,提升学习者的生产能力,促进高级知识建构水平的发展。

(二)在线学习共同体的社会系统结构

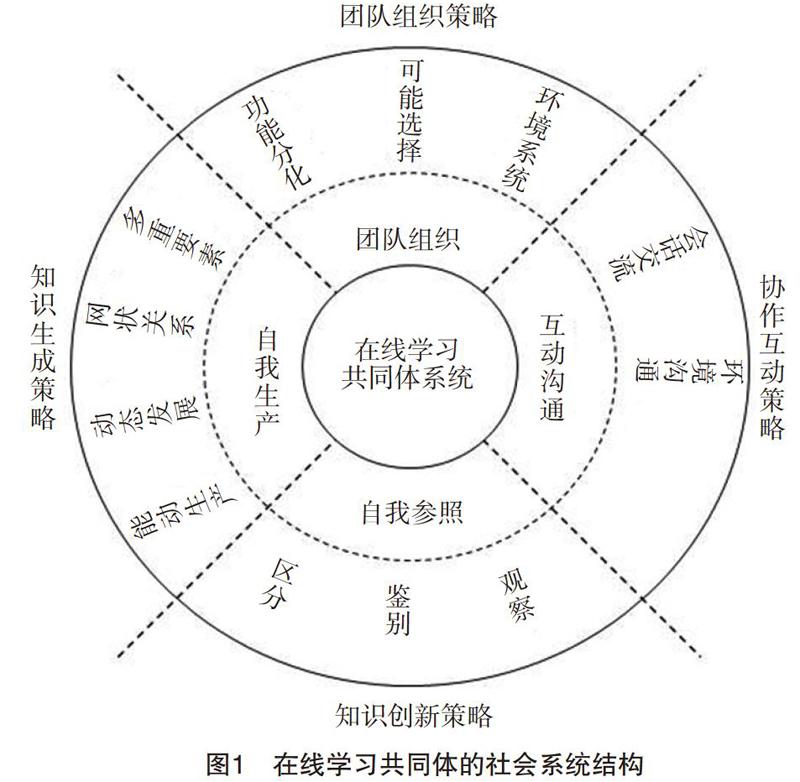

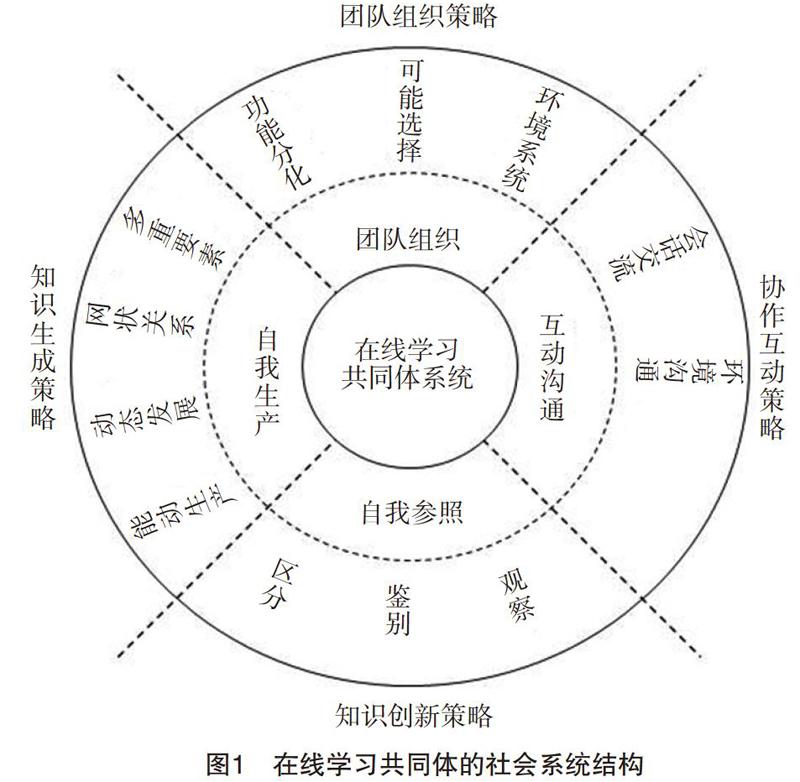

任何社会系统必须具备四个基本要件才能够存在和发展,即复杂性、互动沟通、自我参照和自我生产。根据卢曼的社会系统理论及其教育意蕴,在线学习共同体的社会系统结构可以表征为如下,如图1所示。

“在线学习共同体的社会系统结构”(简称“在线共同体系统模型”)主要包括团队组织、互动沟通、自我参照以及自我生产等四个子系统。在四个子系统的支持与相互作用下,在线学习共同体才能够实现持续的存在和发展。团队组织是在线学习共同体系统的复杂性表征形态,主要功能是实现团队的组织结构和学习环境的优化。互动沟通是在线学习共同体系统的“沟通”表征,其作用是实现系统要素之间的关联,特别是人际互动以及与资源环境的互动。自我参照是在线学习共同体知识创新的内在动力,其目的在于指向学习共同体知识创新或者问题解决方案生成的基本路径及方式。自我生产是在线学习共同体的存在和发展基础,主要功能是解决在线学习共同体如何实现自我生产的问题,关注学习共同体发展与知识生成的动力因素。

在线学习共同体是一个复杂的社会系统,主要表征形态是功能分化、可能选择以及环境交互。团队从构建伊始至团队任务结束,团队及个体随着团队功能的分化充满了偶然性和复杂性。教学设计者很难预见最初的团队功能设计能否适合随后的在线学习需求和任务,随着团队学习活动的发展,集体智慧可能会出现各种思潮涌动、团队分化或者结构重组,亦可能形成不同观点主张的小组流派。小组功能分化,既可能缘于外在学习组织的干预,亦可能缘于成员观点分歧所自主形成的群体。团队组织可以根据功能分化的外在和内在动因进行设计和动态调整。面对团队系统的复杂性和可能性,团队成员需要对学习环境和系统各要素进行选择以决定学习过程的策略、方式及程序。當团队进行问题解决时,面对各种各样的信息资源、学习者所持的多样性观点或者多种实践路径,学习者如何对多种可能性进行选择则成为了巨大挑战,既取决于学习者自身的基础知识和应变能力,又需要对团队学习行为进行有效的组织引导。

互动沟通体现为团队成员之间的会话交流以及与环境交互。人际互动或者互动沟通是社会性的显著特征,社会存在能够引发群体凝聚力,加深交互和促进有意义知识建构。社会存在包括情感表达、开放沟通和群组凝聚等三个重要指标。学习共同体需要从如何促进情感表达、推动沟通开放以及提高团队凝聚力着手,实现学习共同体的深度会话交流。共同体成员与学习环境的沟通影响着知识建构和知识创造的发展。环境沟通强调学习者如何与已有的学习环境系统进行互动以实现问题解决以及满足协作互动的需求,诸如:认知工具操作、搜索与使用学习资源、利用社交工具互动,等等。卢曼的互动沟通概念合理地解释了个体与集体的知识建构转化途径及其内在机制,架起了社会系统与环境之间的沟通桥梁。

自我参照是在线学习共同体的生命力源泉,是团队成员进行观察、鉴别和区分的过程。团队成员在观察与区分的过程中,实现了自我确认与反思、主体间的互动关联、新意义的建构与生成。自我参照存在三种途径,即:观察、鉴别与区分。观察是团队成员对整个在线学习共同体现象与动向的细察过程,是自我参照学习活动的前提条件,包括:自我观察、他者观察以及系统观察。自我观察是自我反思的过程,是对已有知识、经验获得或者问题解决方案的合理性、科学性以及创新性的自我追问。他者观察是对其他学习者行为与动向的细查过程,特别是在线学习过程中所持的问题解决观点、问题分析视角、问题解决方案的论证逻辑过程及结论。系统观察指学习者对共同体的观点派系、小组互动、成员流动以及观点演进进行宏观概览。鉴别与区分是建立在观察活动基础上的学习行为与心智活动。鉴别是团队内各种意义系统的自我建构及相互比较的过程,是实现系统的自身反思、合理选择、自我简化以及自我实现与发展的基础和智慧生成的源泉。

团队自我生产力及其质量决定了在线学习共同体的存在基础和价值。在线学习共同体如若避免无协作、无建构以及低水平建构,必须具备自我生产力的四要素,即多要素、网状结构、动态互动以及生产能力。“多要素”是维持并促进共同体发展的所需要素之和,涉及組织结构要素、互动沟通要素、自我参照要素以及自生产要素。在线学习共同体要素,并非仅仅包括教师、学习者、机制、学习资源以及认知工具等,而是涵盖了共同体存在和发展所需功能的所有子系统及其要素集合。网状结构指以扁平化的网状结构发挥每个要素的作用,使得要素、子系统之间能够根据需要快速进行关系建立、调整和发展,提高在线学习共同体子系统的管理效率。动态互动指要素及其关系、子系统以及整个共同体系统会随着共同体任务解决的进展及效果进行调整,在线学习者的学习行为、学习绩效和学习作品等方面的数据分析决定着何时、何处、如何进行要素关系的动态调整。生产能力是系统自我生产的核心力量,取决于在线学习共同体成员及团队的生产能力,需要每位成员积极地、全身心地投入到知识建构和集体智慧发展中。

四、在线学习共同体的组织策略

(一)团队组织策略

1.角色选择策略。根据学习任务及团队分工将角色划分为四类,包括:功能角色型、团队角色型、认知加工角色型和本体角色型。功能角色型聚焦角色对学习任务的协调作用。团队角色型涉及团体任务角色、团体建构与维系角色和个别角色等三个维度。认知加工角色型依据认知操作过程的需求进行角色设计。在线学习共同体的组长或者意见领袖选择需要关注三个要素,即:团队与任务、气质与性格以及能力素养。“团队与任务”要求角色能够胜任团队的组织与管理及问题解决等具体任务。“能力素养”和“气质与性格”决定了不同气质、性格与哪些能力素养的结合最适合何种角色。“气质与性格”与“团队与任务”两个要件强调了何种“气质与性格”的团队成员适合哪种“团队与任务”。

2.学习引导策略。学习引导策略指教师根据共同体的问题解决状况或者进展进行宏观和微观的学习目标、讨论深度等方面的引领。从整个问题解决过程看,学习者讨论内容偏离主题的现象时有发生,讨论内容的广度和深度难以持续,教师需要根据学习状态进行宏观的学习引领与微观帮扶。任务分段法是消解讨论主题偏离的主要方略,通过将总任务或者复杂问题分解成若干小问题的方式得以实现,小问题遵循由浅入深的组织原则进行恰当的、实时的任务推送。

3.智慧环境支持策略。构建智慧型学习环境系统对共同体的组织管理、学习支持和学习评价具有重要的作用和价值。智慧型学习环境系统主要提供至少四种核心功能,包括:学习共同体组织与管理、学习资源供给与个性化推送服务、学习行为数据挖掘与分析、学习绩效的即时评价与解决方案推荐。

4.学习型组织文化策略。(1)共同愿景建立是整合学习者个人愿景并将其转化为能够鼓舞组织共同愿景的过程,培养主动的、具有奉献与投入的团队成员,避免被动遵从的消极后果。(2)培植团队学习氛围。培植共同体文化需要关注以下议题:共同体需要具有创新性且又协调一致的学习行为,要善于运用“深度汇谈”和“讨论协商”的沟通方式,避免“习惯性防卫”行为。(3)改善心智模式并超越自己。培养学习者开放的、包容的、表达准确的团队学习态度和能力,融入团队工作组织中并检验自己的思想和观点。

(二)互动沟通策略

1.“公共性”主体会话策略。学习共同体是主体、主体间、他者和公共性等关系的连续统组织,“共同性”关系是团队关系的最高目标。(1)培养学习者的主体性是互动沟通的基础,激发与鼓励能动、自主、主动和有目的的在线学习活动。(2)使学习者明确学习共同体的组织纪律,鼓励学习者发表自己的观点。(3)承认学习者的差异性,构建非对称的对他者理解与关怀的伦理关系。学习者应以博大的胸怀去帮助他人,避免未得到帮助或助人无回应而终止会话交流的现象发生。

2.观点改进型会话策略。首先,构建平等、开放和包容性的互动交流空间与氛围,鼓励学习者发表多元化的且具有深度的观点。其次,意见领袖需要根据问题讨论的深度和广度进行观点聚敛引领。第三,组织学生对已有观点进行持续批判性思考,也需要对共同体讨论的主题内容进行适时引领。

3.学习环境交互策略。首先,培训并组织团队进行学习环境的操作性交互,诸如:功能使用、认知工具操作、社会互动,等等。其次,激发与鼓励团队成员进行信息与资源交互,包括:生生之间、师生之间以及与学习环境进行交互。培养学习者的信息资源搜索能力、信息资源价值的辨别能力以及信息资源的分享意识。

(三)自我参照策略

1.二阶观察策略。一阶观察指主体观察客体是“什么”的过程,二阶观察指对主体、客体以及互动行为的观察,从一阶观察转向二阶观察实现了学习者认知框架的转移。一阶观察主要涉及自我或者他者观点、问题解决方案、知识建构状态与水平等,二阶观察关注学生与环境、生生或者师生之间是如何互动的,特别是问题提出、问题解决以及论证过程。

2.批判性策略。批判性策略指基于批判思维进行团队自我参照的学习过程。批判思维包括认知技能与情感倾向两个层面,认知技能是批判思维的基本要件,情感倾向是批判思维的灵魂。向团队成员提供并且教授如何利用批判思维技能列表是提升批判思维能力的主要途径。学习者根据批判思维技能能够快速进入到协作学习状态,能够掌握观察、区分和辨别的相关技能。

3.元认知策略。(1)制定共同体的自我监督机制,包括:认知过程评价、反馈认知活动结果、协作学习行为状态等等。(2)培养与指导团队自我调控,依据学习行为数据分析、任务协商进度、活动结果评价等及时修正与调整认知策略。

(四)自我生产策略

1.网状型交互策略。网状型交互指主体与主体、主体与环境等全方位互动,是集体智慧发展的主要方略。网状型交互可以通过绩效评价予以实现,将学习者之间的互动频次、互动范围以及互动内容质量作为考核重点。“远程学习的教学交互模型”对于促进网状型交互具有重要作用,从学生和媒体的操作交互、学生和教学要素的信息交互以及学生与新概念的交互实现深度网状交互,促进了学习共同体的知识建构水平发展。

2.绩效评价策略。绩效评价是推动在线学习共同体自我生产的外部干预措施,主要针对会话质量、人工制品以及成绩测评等内容进行测评。内容分析法是考核团队会话质量的主要方法,通过统计不同水平帖子的频率进行评价,以实现引导与提升团队成员的高级知识建構水平和团队生产力。

3.三层追问法策略。“三层追问法”策略是由事实性追问、批判性追问和创新性追问构成的连续统追问方法。事实性追问是对学习者观点“是什么”的追问,在于促使学习者之间相互理解和达成共识。批判性追问指对他者或者集体知识的考证,通过自我批判、他者批判以及相互批判开展互动。创新性追问是对新视角、新方法或者新材料等内容的探索及实践。“三层追问法”策略在于帮助学习者通过至少三个层次的持续问题追问以实现深度协作和知识创造。

五、应用案例

“在线共同体系统模型”从社会系统理论的视角对在线学习共同体进行了重新阐释,为呈现其在在线协作学习中的设计步骤、应用过程以及学习效果,阐明在线学习共同体组织策略的具体应用,本研究以“《走向文明》的微课设计与开发”为例进行详细阐述。

(一)实验设计

1.参与者及变量

在线学习内容是《走向文明》的微课设计与开发,参与者是xx学院教育技术学专业的30名学生,通过完全随机化的方法分为两个等组。自变量是模型指导下的团队设计方案,因变量包括:社会网络结构(Y1)、知识建构水平(Y2)。控制的干扰因素包括:教师因素和技术因素。

2.在线学习设计

(1)团队组织设计

首先,团队角色设计。依据“团队与任务、气质与性格以及能力素养”三要素对全体成员开展问卷调查和访谈,初步确定团队的组长、副组长及意见领袖。社会系统视角下的团队是一个复杂的社会系统,团队从微课讨论伊始至微课设计与开发的任务结束,团队及其成员角色并非一成不变,团队可能进行复杂的功能分化以及成员角色的不断转换。团队成员的角色需要根据学习任务的解决状况、成员的能力表现、微课设计与开发的学术派系以及团队成员的分工需要等进行团队成员角色的再次调整。教师也应充分鼓励团队成员根据自己的能力主动承担相应的角色。

第二,学习引导设计。(1)为了促进学习者进行微观深度学习,教师或者学习者需要从以下几个方面对讨论的内容进行交流:你们讨论的问题是什么?你对该问题的主要解决方案是什么?其他成员提出的问题解决方案以及与你提出的方案差异是什么?他们的解决方案在数据、论证和逻辑等方面准确吗?对该问题的解决还可能有哪些新方法、新资料和新角度呢?(2)围绕微课设计与开发设计相应的宏观引导性非良构问题,主要包括:关于微课的定义都有哪些?定义的要素包括哪些以及各个定义之间的差别是什么?微课设计的基本过程、内容及其案例有哪些?《走向文明》的教学活动如何开展?《走向文明》的微课课程内容如何设计?教师需要根据协作学习平台的数据仪表盘、会话内容分析以及问题解决的状况等确定何时、何处、如何采取何种问题进行学习引导。

第三,学习环境设计。依托Worktile平台的团队管理功能,分别进行了团队成员邀请、团队组建、角色分配以及成员功能权限设置。教师在Worktile平台上提供了必要的学习资源,内容涉及到微课、视频开发工具、微课案例、微课制作视频以及《走向文明》的文本,等等。教师设定相应的绩效考核标准鼓励学习者分享学习资源,将其上传至团队共享文件夹中。设定相应的Worktile云协作学习平台推荐功能,学习者可以通过邮箱、APP、以及微信等途径及时接收到平台信息,诸如:资源信息、任务安排、日程提醒,等等。设置学习行为数字仪表盘功能,教师通过数字仪表盘能够查看任务进展、任务进度以及任务分布等学习状况。

第四,团队组织文化设计。(1)明确团队微课创作的共同愿景。向学习者提供获得国家级奖励的微课设计作品,规定协作学习活动的最后作品为完整的微课视频、教案以及设计方案。(2)将团队成员之间的互惠协作纳入到绩效考核中。教师将团队成员对其他成员的帮助频次以及等级评价纳入到学生的过程性评价中。(3)开展深度汇谈讨论活动。每位学习者需要针对问题提出假设解决方案,团队成员以解决问题的方式而不是批判的方式与学习者进行互动交流。

(2)互动沟通设计

首先,开发“公共性”主体会话参照规则。“公共性”主体会话由一系列问题构成,主要包括:团队成员对问题的基本观点是什么?他为什么会有这样的看法?他的理论依据、假设和逻辑论证是什么?为什么他会这样进行论证?我对该问题的观点是什么?我和他的观点差异在什么地方?我和他如何讨论之间的分歧等等。其次,微课观点改进型会话活动设计。基于Worktile云协作学习平台,学习者通过发表观点、回复和评价等功能进行会话互动;教师或意见领袖须适时进行观点收敛活动,根据问题讨论的多样化和深度开展微课主题观点的归纳与凝练讨论活动,诸如:相同点归纳、主题思想凝练以及概念化。

(3)自我参照设计

首先,微课互动评论的观察活动设计。自我观察活动设计包括:自我或他者对问题的基本观点是什么?自我或他者提出的问题解决方案是什么?自我或他者提出的微课设计假设以及理论依据是什么?二阶观察活动包括:团队成员之间对微课设计问题的解决观点是什么?问题解决方案的提出者与讨论者之间是如何互动的?他们之间是如何进行论点、论据以及推理活动的?他们的最后结论是什么?其次,设计基于批判思维技能列表的微课讨论。学习者以批判思维技能列表为基础,或者进行问题解决方案的自我问答,或者进行团队成员之间的协作学习讨论。

(4)自我生产设计

首先,建立互惠性会话制度。开展“雷锋小助手”评价活动,根据学习者对其他学习者的互惠性会话次数以及会话质量进行推荐。教师将互惠讨论纳入到学习者的过程性评价中,诸如:互惠内容、互惠频次以及互惠程度。其次,开展基于三层追问法的互惠性会话活动。教师利用WorkTile云平台的任务面板和共享团队日历功能,根据讨论主题设置互惠性评价活动的相关任务,以是什么、为什么、如何解决等连续统会话方式进行。譬如,针对微课概念设计了相应的连续统问题:微课概念包括哪些?这些微课概念的要素及差异是什么?你对微课的理解是什么?你能不能试着提出一个新的微课概念?

(二)数据收集与分析

首先,发帖数量和在线文档编辑状况。组A发表帖子1295条,B组发表1054条帖子。组A成员对文档进行了57次编辑,共由10672个字符组成,组B对文档进行了48次编辑,共包括9471个字符。两个小组在对文档的协作修改过程中,形成了逻辑结构严謹、层次分明和结构完整的微课设计与开发文档,内容涉及到微课概念、微课因素、微课特征、微课设计方法、微课设计方案及其作品。

其次,团队会话的知识建构水平。根据古纳瓦德纳的知识建构分析指标(K1分享与比较、K2质疑与探讨、K3协商与共建、K4假设与检验、K5共识与应用),对两个小组进行了知识建构水平的内容分析。K4、K5高级知识建构会话频次为178次,占总体知识建构会话频次的13.1%;K3、K4和K5中高级知识建构会话频次为637次,占总体知识建构会话频次的46.9%,K1和K2低水平知识建构会话频次为721次,占总体知识建构会话频次的53.1%,其中K1占21.4%。

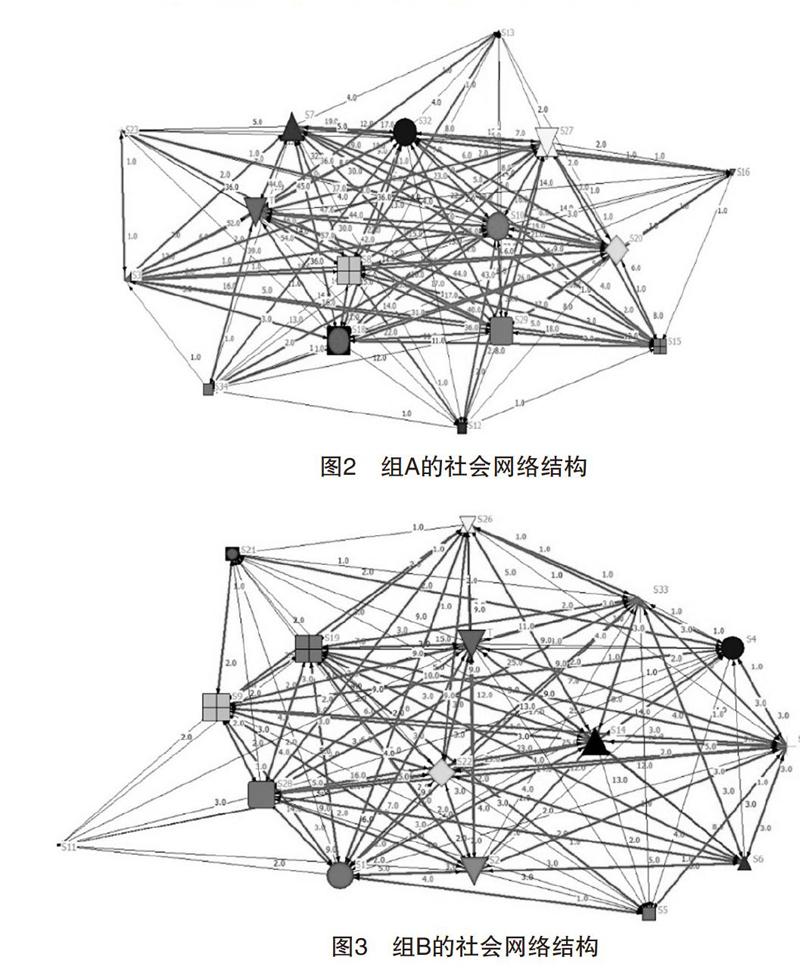

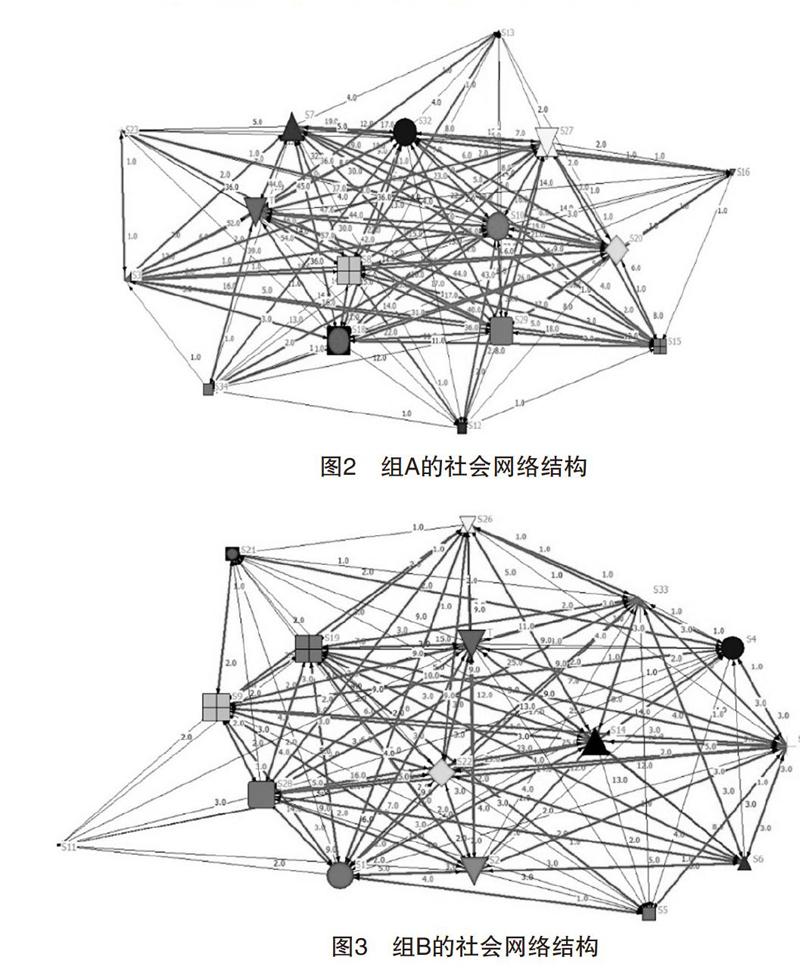

第三,团队成员的交互分析。利用Ucinet以及Netdraw社会网络分析软件对两个小组的会话互动进行分析,包括:参与者、参与者间的行为关系、参与者的点度中心度等,如图2和图3所示。

如图2和图3所示,两个小组的社会网络结构密度较强,未出现孤立的学习者节点。从互惠关系看,几乎所有的团队成员进行了彼此之间的会话交流,出现了以意见领袖为核心的、全体成员共同参与的互惠网络结构。从成员参与度看,两个小组呈现了非中心化的会话互动社会结构,每组超过10名成员参与了大量的社会性会话互动,而且成员之间保持着持续地互惠性讨论。

(三)讨论与结论

第一,“在线共同体系统模型”能够提高高级知识建构水平。构建学习共同体是提高知识建构水平的重要方式,研究者为实现这一目的探索了各种理论支持。以群体动力学为基础构建的团队,解决了团体中诸多潜在动力的交互作用、团体对成员行为的影响以及团体成员之间的相互依存关系,为团队行为促进高级知识建构水平的提升提供了一条有效途径,但是群体动力学对于团队如何存在、发展以及整个团队社会系统如何运行难以解释。在系统理论指导下的团队学习中,研究者主要讨论的是团队构成的基本要素及其关系,实现了从团队系统的视角提升知识建构水平,却又陷入到繁杂的要素中而缺乏从生成的视角对知识建构活动进行探讨。“在线共同体系统模型”对于以要素系统观、群体动力学以及系统结构论等构建的团队呈现出明显优势,从社会系统角度阐述了知识建构团队的存在与发展机制。在《走向文明》的微课讨论过程中,团队会话的中高级知识建构水平比率在总体会话中占46.9%,充分说明更多的团队成员加入到了高水平的微课讨论中,实现了知识建构等级水平的连续统发展。逐渐增多的高水平知识建构会话频次进一步说明,在线学习共同体的知识生成策略、知识创新策略以及协作互动策略在高水平的知识建构会话中效果明显。譬如,认知冲突对提升高级知识建构水平具有促进作用,但是团队成员之间又容易陷入到社会性的矛盾冲突中。团队成员应用“公共性”主体会话参照规则解决了如何互动以及社会认知冲突的困境,学习者根据该规则能够对微课讨论的问题进行持续、友好和深入的互动,使得团队成员之间的协作讨论能够持续进行,最终实现团队知识建构水平的提升。简言之,“在线共同体系统模型”,不仅超越了要素系统论、结构与功能系统论等,更重要的是向学习者提供了促建团队存在与发展的可操作性策略,诸如:“公共性”主体会话参照规则、三层追问法以及学习引导法,等等。

第二,“在线共同体系统模型”能够促进团队成员的社会性互动。团队成员的社会互动是学习共同体存在的基础,更是实现高级知识建构水平的保障,如何促进团队成员的社会互动是团队建设的核心指向。以混合理论构建的实践共同体能够促进团队成员获取知识、建构知识以及转化知识,然而,以混合不同学习模式的团队难以实现知识生成、知识创新以及知识建构水平的连续统发展。基于活动理论的团队组织以要素间的相互作用实现了学习共同体的发展,促进了在线协作知识建构水平的提升,但是团队却难以实现知识建构水平的连续统发展。不管是混合理论、活动理论等指导下的在线学习团队,还是各种学习要素构建的系统模型,团队构建必须能够为成员社会互动与知识建构水平之间架起一道桥梁,满足团队知识建构水平的连续统发展,特别是高级知识建构水平的提升。在《走向文明》微课设计的在线讨论中,团队成员的社会网络结构密度较强,悉数成员分别与其他成员进行了频繁互动,成员间存在着密切的互惠性会话。会话交互分析表明,“在线共同体系统模型”,不仅能够促进团队成员之间进行紧密而频繁的社会性互动,而且能够提升团队成员之间的互惠性会话交流,这将为团队的知识生成、知识创新以及互动沟通提供更加有力的支持。自我观察活动、“公共性”主体会话参照规则、自我与互惠性评价方法等策略为团队成员提供了便捷的、可行的和有效的会话互动方法,消解了团队成员在线无协作、协作无建构和建构低水平的困难,为成员搭建起了通向高水平会话交流的途径。社会系统理论指导下的学习共同体,以社会系统存在和发展的视角诠释了团队系统组成,弥补了要素系统观、功能结构观将协作学习活动与知识建构水平连续统相分离的缺陷,实现了学习共同体的有效存在以及高级知识建构活动的发展。

综上所述,基于“在线共同体系统模型”构建的团队,提升了团队成员的中高级知识建构会话频次,增加了团队成员之间的社会性互动强度,尤其是社会性互惠频率显著提升。该模型解决了以二元对立系统观、要素系统观以及线性系统观等构建团队的缺陷,探索了从团队组织、互动沟通、自我参照以及自我生产等维度创建团队社会系统的新视角,阐述了消解在线无协作、协作无建构以及知识建构低水平的团队组织形态及其支持策略。“在线共同体系统模型”对于在线学习团队构建具有较高的参考价值,向教师、在线学习管理者以及在线学习系统开发者描述了在线学习团队存在与发展的形态和条件,有利于对团队组织、协作互动和知识建构活动等进行系统设计和管理,诸如:网络课程系统开发、虚拟学习社区设计、在线学习者的组织与管理,等等。然而,该模型在学习行为组织方面面临着一定挑战,特别是如何持续保持高水平知识建构会话活动。“在线共同体系统模型”展现了团队的社会系统组织形态及其知识生成方式,学习者或者团队能够从低水平知识建构持续过度到高水平知识建构状态,但是学习者之间的会话常常会从中高级知识建构回落到低水平知识建构,最终导致学习者的中高级知识建构会话频率未能超过总体会话频率的50%。简言之,“在线共同体系统模型”明显提升了在线学习团队的中高级知识建构水平与比率,但是如何避免中高级知识建构会话回落到低水平知识建构将是团队在线学习行为组织面临的较大挑战。

六、结语

在线共同体系统模型及其策略,突破了整体与局部二元对立的系统观、要素系统论以及线性社会系统结构观的局限,实现了从知识生成、知识创新等维度将团队社会系统存在与发展和高级知识建构水平的提升相连接。社会系统理论视角下的学习团队消解了团队无协作、互动无建构以及建构低水平的问题,使得团队互惠性会话交互以及高水平知识建构显著提升。在未来的知识建构共同体研究中,将探索“在线共同体系统模型”的学习行为组织以及与其它模型进行比较研究,进一步完善模型及其相关策略。