英语阅读教学中文本解读的意义、方法和问题

2018-05-14侯云洁

侯云洁

摘 要:英语阅读教学中的不足往往源于教师对阅读文本解读不够,因此,教师要使教学理念得到落地实施,必须要了解文本解读的意义,进而学会用一定的框架解读教学文本,并借助适当的方法或者工具。本文以小学英语绘本为例,阐释了文本解读的意义、方法以及可能存在的問题。教师在英语阅读教学中进行恰当的文本解读,是培养学生核心素养的保证。

关键词:文本解读;框架;方法

文本解读是英语阅读教学设计的出发点和归宿点,教师只有了解一定的解读理念和框架,才能有效地挖掘文本意义和功能,利用文本作为中介,达到教和学的互动与统一,促进学习者的语言学习和进步。首先,教师要真正实现有深度和有层次的文本解读,就应弄清楚阅读的本质和解读的本质,从理念上建构对解读问题的正确认识;其次,教师还应该了解文本解读的框架,形成解读时必要的分析维度,以免在备课过程中遗漏重点内容;第三,教师应建立一套解读的原则和方法,并明确可能存在的问题,在教学中根据具体情况采用恰当的策略,最终形成一个解读的体系:解读的本质—解读的框架—解读的方法。只有从整体上全方位地把握文本解读的理论与实践,才能优化阅读教学的效果。

文本解读的意义

文本解读是基于阅读产生的,阅读过程具有以下四个方面的特征。

第一,多元性。文本具有多重意义,在它与不同读者进行互动的时候,就已经产生了多重意义。因此,在阅读过程中如果没有实现交流和互动,没有体现阅读的交际意义,那就是对阅读资源的浪费,也是对阅读本质的认识偏误,因此在课堂中就会表现出很多方面的缺失与不到位,如学生的积极性没有被充分调动起来、学生能力没有得到充分发展等。对不同的读者,阅读本身能创生出不同的意义,如果教师忽略了学生的能动性,阅读课就会如一潭死水,不能实现阅读中作者与学生的交互,文本意义也不能通达学生内心。

第二,互文性。它指的是一个文本的阅读历史嵌入另一个文本历史。教师在课堂的功能之一就是要充分调动学生,把他们对生活和文本的体验带入到教学中,充分体现互文的功能,建构互文的意义,让其体验到阅读的快乐,感受到阅读的成就感和效能感。学生从阅读中不断吸收和积攒营养,阅读能力会逐步提高,思想也会变得越来越敏锐。学生的思维打开后,其阅读速度加快,理解能力提高,最终形成良好的阅读素养。

第三,共识性。它指的是在差异中通过交往达成共识。阅读带来的最大快乐在于不同思想、情感和体验的交锋与碰撞。通过差异交往、差异对话达成共识的过程本身就是解读过程,是学生对文本的自我建构过程。

第四,自我性。在阅读交往中,自我世界与他者世界进行视域融合。在自我与他者交往及视域融通的过程中,自我始终依赖于他者的存在而存在。虽然自我得到了异化与发展,然而阅读的自我性常常会被忽略。其实在引导学生的过程中,教师应认识到,关注学生的自我成长才是真正激发学生阅读兴趣的关键。

从阅读过程的特点来看,解读是至关重要的。在未解读之前,文本语言处于睡眠状态,是一个潜在的艺术世界。通过解读,文字能达到苏醒状态,回归到现实的艺术世界。只有读者理解了、思考了、甚至对话交流了,才能实现文本意义由无生气向有生气转换。在解读过程中,读者与文本的沟通与遇合,就是读者经验与文本结构互为揭示、相互生成的探究与创生。对话交流过程其实就是读者体验文本所揭示的物境、情境和意境的过程。解读同时也是审美反应,这个过程可以通过文本构成唤起读者的想象与感知能力,促使读者调节甚至改变自己的观点倾向。

在文本解读理论中,有两种文本解释论:一种是客观解读论,是对文本本体的解读;另一种是主体解释论,也被称作主观解读论,即读者在进行文本解读时,不是复制文本,而是对文本意义的建构和创生。一言以蔽之,解读本质内涵就是理解、解释和意义的获取,是一种思维过程,也是读者理解文本意义、发现世界、认识自己的过程。

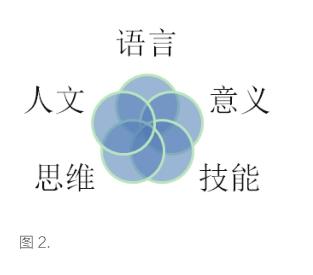

基于以上对文本解读本质的论述,可以得出文本解读具有的功能(见图1)。在学生的阅读交往中,解读过程能让学生认识并体验到他者的世界,增强其体验感受,丰富其情感,提高其审美能力,培养其多元思维。因此,对学习者来说,文本解读的意义就是核心素养之人文素养的达成,即核心素养的落地离不开阅读教学的开展以及深层的文本解读教学的实施。

文本解读的方法

1. 文本解读的框架

文本解读既然如此重要,教学中教师该如何把握和实施呢?英语阅读中的文本解读既与语文课上的文本解读类似,又有很大的区别。同样是阅读,虽然本质和过程相似,但英语课上的文本解读需要在解读过程中进行一定维度的取舍和侧重,否则难以体现外语课堂的本质,也很难落实核心素养。换句话说,与语文课相比,英语课侧重语言教学,解读与语言教学必须相辅相成,否则就会偏重了意义而忽略了形式,偏重了形式又会降低学生对文本的意义理解。因此,英语课上的文本解读是意义与形式不断博弈的过程。由于文本的解读是以学生为中心,最终目的是促进学生的思考和意义的自主建构,教师应在课堂中以问题作为切入点,一步步引导学生深入理解文本。在这个过程中,文本解读的框架是教师手中的必要工具。学生从阅读文本中学习到语言是语言课堂的初衷,也是结点,因此认真研读文本中的重要语言并设计相应的操练活动让学生熟练这些重要的语言。但这种说法并不是强调“语言本位”课堂,而是用意义衔接语言,使语言学习在一个有趣的故事情境中发生,用故事或者文本作为中介,让学生谈论故事和交流观点,以此达到语言的应用和内化。所以语言和意义是教学中的一对必要目标,也是教学中一对可能的矛盾。下面笔者以绘本《袋鼠小休》为例,谈一谈文本解读的五个维度(见图2)是如何和谐达成的。

《袋鼠小休》(繪本部分彩页见图3)课文如下:

This is school and this is Sue and this is Mummy Kangaroo. The teachers name is Mrs Drew. She says hello to Mum and Sue. “This is Sue,” says Mrs Drew. “Do be kind to her. Shes new.” “Time to paint,”says Mrs Drew. Sue says, “I like red and blue.” “Time to glue,” says Mrs Drew. “Sue can glue a kangaroo!” “Dinner time,” says Mrs Drew. “This is yummy stew,” says Sue.“Music time,” says Mrs Drew. “I can play the spoons!” says Sue. “Home time soon,”says Mrs Drew. “But what is in your pocket, Sue?”

Sue takes out a tube of glue. She takes some spoons and paint out too. “The school has rules,” says Mrs Drew. “You cant take those things home with you.”

Sue is sad. “Dont cry,” says Prue.“Play with them tomorrow, Sue.”

“Is there school tomorrow too? Is that true? Hooray!” says Sue.

Here is Mummy Kangaroo. “Hi, Mum! School is cool!” says Sue.

解读语言目标:this is…, time to paint

(glue), I can…, dinner time, take out… The school has rules.

解读语言意义:袋鼠小休在学校犯规了,老师理解小休并耐心和蔼地教导他,因此小休非常喜欢学校。

情节冲突点:小休犯规了,老师和同学会怎么看待这件事。老师对小休的态度非常人性化,展现了其理解、尊重、包容和友好对待他人的品质。

解读阅读技能:从绘本封面预测(predict)故事可能讲什么;自读图文理解故事的大意(read for gist);思考故事的冲突点,推断(infer)其他同学会怎么看待小休的行为;联想(associate)自己如果在小休的学校是否会喜欢这所学校;与中国学校对比,总结(summarize)小休的一天。

解读思维品质:谈论自己入学第一天(记忆);小休在学校发生了什么(理解);中西学校是否有差异(应用、分析与评价);说说自己在喜欢的学校可以做什么(创造)。

解读人文意义:Everybody has different habits, which should be respected. However, school has rules. It is necessary to follow them.

2. 问题设计的抓手

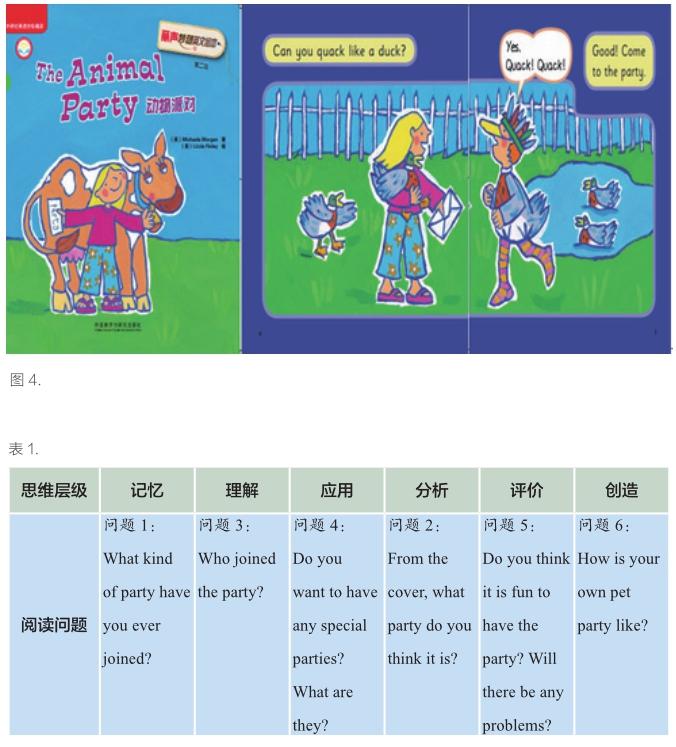

在文本解读过程中,教师经常会顾此失彼,不能面面俱到。问题设计是核心,如果没有一个设计的抓手或工具,会导致问题设计不全面、文本解读不到位。以上的五维框架是比较大的思考框架,具体落地实践则可以使用较小的抓手。在问题设计的过程中,为了促进学生深度思考,激发其学习兴趣,提升教学效果,教师可以按照布卢姆对认知层次的划分设计阅读问题。下面笔者以绘本《动物派对》(绘本部分彩页见图4)为例,谈谈如何进行问题设计。

《动物派对》课文节选如下:

“Can you bark like a dog?” “Yes, I can. Woof! Woof!” “Good! Come to my party. ”

“Can you quack like a duck?” “Yes, Quack! Quack!” “Good! Come to the party.”

“Can you hoot like an owl?” “Too whit! Too whoo!” “You can come to the party too.”

“Can you moo like a cow?” “Moo Mooo! Moooooo!” “Come to my party today.”

“Can you baa like sheep?” “Baa!” “You can come too.”

“Can you roar like dinosaurs?” “Roar! Roar! Roar!” “You can all come to my party.”

“Too whit! Too whoo! Woof! Baa! Quack! Roar! Moo!”

We can all talk to the animals!

根據绘本设计的阅读问题及其指向思维层级见表1。首先,问题开始于激活学生的认知。教师询问他们是否参加过party(What kind of party have you ever joined?),学生大致描述一下他们参加过的宴会或者派对,这是“知识型”问题,主要表现在回忆思维层面。第二个问题是对绘本封面的讨论,教师让学生分析可能会是什么样的party,例如“From the cover, what party do you think it is?”,属于“分析型”问题。第三个问题是“理解型”问题,是基于学生自己读完绘本后回答关于绘本大意或具体细节的问题,如“Who joined the party?”。这个层面的问题都能从绘本内容中找到答案,因此教师可以问学生很多关于绘本的细节。第四个问题属于“应用型”问题,教师需要把学生拉回现实层面,让绘本故事与学生生活衔接、互动起来。如教师让学生发挥想象,期望生活中出现什么特别的party,party属于什么类型。教师也可以通过举例来拓展学生思维,例如robot party等。第五个问题是发展学生评判思维的“评价型”问题,例如“Do you think it is fun to have the party? Will there be any problems?”,教师可以引导学生:这样的动物宴会场面一定热闹,叫声太大,另外如果动物和人都参加,会出现如何准备宴会食物等问题。通过对这些问题的思考和回答,学生今后在组织宴会时会更加注意一些细节,也学会了如何评估一件事可能出现的潜在问题。最后一个问题是学生进行独立思考和想象,属于“创造型”问题,例如“How is your own pet party like?”。教师让学生自由谈论他们喜欢的动物或宠物宴会,如dog party、cat party、pet party等。最后学生分小组创编故事对话,学习如何邀请朋友参加自己举办的宴会。

3. 阅读技能培养的抓手

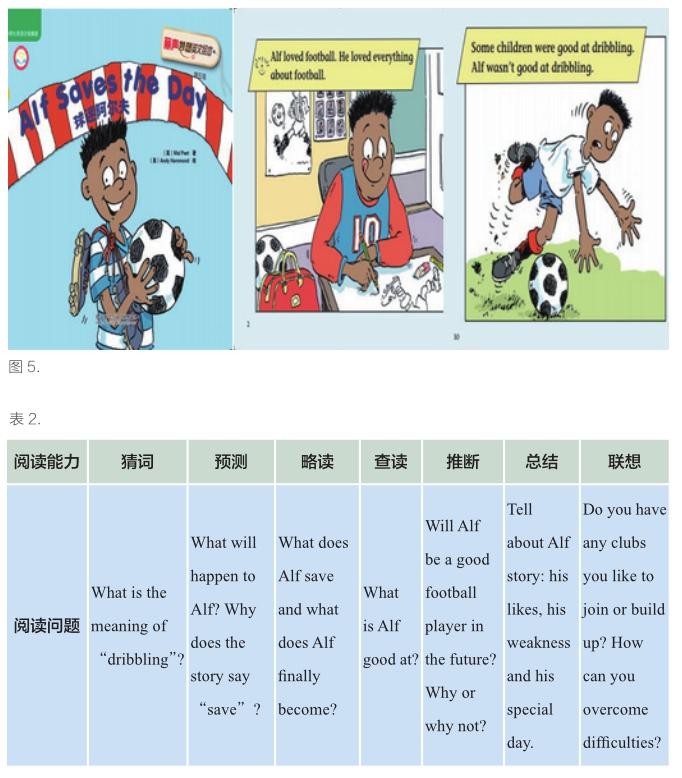

在阅读教学中,教师还需要考虑对学生阅读技能的培养和训练,包括猜词、预测、略读、查读、推断、总结和联想等阅读技能。下面笔者以绘本《球迷阿尔夫》(绘本部分彩页见图5)为例,谈谈如何培养学生的阅读技能。

《球迷阿尔夫》课文如下:

Alf loved football. He loved everything about football. Alf loved drawing football pictures. He drew good football pictures. Alf loved writing football stories. He was good at football stories. Great! Alf loved watching football on television. He cheered and cheered. Alf loved going to football matches. There were lots of people and everyone cheered. Alf was a big football fan. At school, lots of children played football. Lots of boys and lots of girls played. Alf really, really wanted to be a football star. But he wasnt good at football. Some children were good at dribbling. Alf wasnt good at dribbling. Some children were good at passing. Alf wasnt good at passing. Alf wasnt good at shooting. He wasnt good at heading. Alf was just no good at football. He felt very sad. The football coach picked five children for one team. He picked five children for the other team. Alf went to watch the football match. Suddenly, Alf shouted, “Look out!” Alf jumped up in the air…and made a very good save! All the children cheered. The football players cheered. The football coach cheered. The dinner lady cheered.

Good save! Good save! Good save!

“What a good save, Alf!” everyone said.

The football coach said, “Alf, come with me.”

Alf stood in the goal and the coach took a shot. It was a good shot, but Alf saved it. Alf saved the next shot, too. And the next one. He saved every shot! All the children cheered. Alf was a very good goalkeeper. He was good at playing football after all!

问题设计见表2。“猜词”是阅读能力中最关键的核心能力,因此教师可以让学生自己根据绘本图片猜测生词词义,并根据生词拼写进行自主拼读。如故事中的运球“dribbling”,学生根据绘本中的图就能很好地猜测出词义。“预测”是锻炼学生对图文封面信息的分析推断能力,这对发展学生阅读思维、激发其阅读动机具有良好的推动作用,如“What will happen to Alf? Why does the story say‘save?”,让学生对绘本题目Alf Saves the Day进行预测。“略读”和“查读”能够让学生快速掌握大意,在教学中一定要给学生翻阅绘本的时间和机会,让其独立完成故事梗概的陈述和填写。如果是中学阶段出现的、较长的阅读文本,教师可以让学生自己读懂故事并提出或回答问题,这样做有利于培养学生的阅读自主性和快速阅读能力,如读出大意的“What does Alf save and what does Alf finally become? ”和读出细节的“What is Alf good at?”。“推断”能力属于阅读思维高阶能力,提高这种能力通常要使用开放性问题,让学生思考并产生不同的观点,如推断Alf经过努力终于参加了足球队,然而他对很多基本的足球技术掌握得并不好,他是否会成功呢?教师提问“Will Alf be a good football player in the future? Why or why not?”,让学生讨论并说出自己的观点。“总结”则是类似复述的能力,教师提问“Tell about Alf story: his likes, his weakness and his special day.”,学生可以用不同的方式来总结故事,如讲述Alf的一天等。“联想”能力是阅读中或阅读后读者迁移内化的能力,教师可以让学生想一想自己有没有特别想参加的俱乐部或者想建立的团队,遇到困难如何解决等,如“Do you have any clubs you like to join or build up? How can you overcome difficulties?”

4.文本解读应解决的四对矛盾

在文本解读的过程中,老师常常受到以下四对矛盾的困扰:

(1)语言教育和语言教学

绘本教学课属于语言教育课还是语言教学课?教育与教学的范畴和内涵是不一样的,前者是基于语言教学进行一个人的全人教育,后者主要关注教学媒介和载体,而教学课的终端是落在教育“人”上,语言教育其实是人文性的目标。语言教学聚焦在发展语言能力上,目的是教会学生听说读写的能力,是工具性目标。我国经过历次课程改革后,《义务教育英语课程标准(2011年版)》强调了外语教育的目标,义务教育阶段的英语课程具有工具性和人文性双重性质。就工具性而言,英语课程承担着培养学生基本英语素养和发展学生思维能力的任务,使学生初步形成用英语与他人交流的能力;就人文性来说,英语课程的任务是开阔学生视野,丰富其生活经历并形成跨文化意识,增强其爱国主义精神,发展其创新能力,形成良好的品格和正确的人生观与价值观(中华人民共和国教育部,2012)。工具性和人文性统一的英语课程有利于为学生的终身发展奠定基础。

《义务教育英语课程标准(2011年版)》虽然还未提及核心素养,但是提到了关于核心素养的一些表述,如“学习一门外语能够促进人的心智发展,有助于学生认识世界的多样性,在体验中外文化的异同中形成跨文化意识,增进国际理解,弘扬爱国主义精神,形成社会责任感和创新意识,提高人文素养”(中华人民共和国教育部,2012)。

“文化意识”和“社会责任感”等字眼也都是讨论核心素养时出现的关键词。《普通高中英语课程标准(2017年版)》指出“普通高中英語课程同时还应帮助学生树立人类命运共同体意识和多元文化意识,形成开放包容的态度,发展健康的审美情趣和良好的鉴赏能力,加深对祖国文化的理解,增强爱国情怀,坚定文化自信,树立正确的世界观、人生观和价值观,为学生未来参与知识创新和科技创新,更好地适应世界多极化、经济全球化和社会信息化奠定基础”(中华人民共和国教育部,2018)。

从《义务教育英语课程标准(2011年版)》和《普通高中英语课程标准(2017年版)》中都可以看到英语教育与英语教学是一体的。语言教学过程中,既要发展学生语言能力,又要发展学生的人文素养。人文的渗透其实就是教师通过对文本的解读,一步步发展学生的语言能力,同时渗透文化意识和人文价值观。语言与文化密不可分,以文化价值观的解读为依托发展学生语言能力才能使语言教学上升为语言教育。

(2)语言知识和语言意义

教学中教师关注的两个维度,语言知识和语言意义,属于文本解读时应解决的第二对矛盾。教师在教学实践中经常走两个极端:一是过于关注语言知识,变成知识本位,割裂了语言意义的整体,把语言意义碎片化了;二是太注重体现文本意义,未能回归语言课堂教学的本质,未能充分发展学生的语言能力。因此,如何把知识与意义有机地统一起来是教师面临的最基本的问题。要解决这个问题,就要从以上的解读框架中学习如何进行语言的解读,然后以关键语言为核心,设计相应的教学活动,保证学生操练语言的时间和基本量,且语言的操练必须在语言意义完整的前提下开展。课堂教学形式可以采用结对活动和小组合作,让每位学生都可以参与对话练习。学生之间的广泛交流,能够使语言学习在意义学习的基础上不断发展和创新。总之,解决语言知识与意义的矛盾主要在于活动的设计应依据“意义领先,知识贯穿”的原则,使两者互为基础、和谐统一。

(3)语言不足和思维发展

第三对矛盾是语言不足与思维发展的矛盾。基于学生不能用目标语言(即英语)“充分”说话的前提,有些教师为了调动学生学习的积极性,锻炼其发散思维能力,会使用学生能理解和使用的语言组织课堂,导致有时候语言的认知层次过于简单,再加上教师的零解读行为使学生的思维没有打开,课堂就会发展为“学生被动—教师主导”的形式。其实,从认知的特点来说,学生的母语思维认知已经远远超过英语思维认知,两者之间是互通的,因此教师有必要适当地用中文引导学生思考。以思维为引导,母语与英语协同发展,这要求教师必须是灵活的语言应用者,允许学生可以使用一部分母语进行表达,教师再根据学生的表达进行英文转换。众多研究表明,在外语课堂上使用母语有利于教师在课堂活动切换过程中抓住学生的注意力,同时还有利于拉近教师与学生之间的距离,有时也能促进学生对外语较难词句的理解。总之,教师只要注意课堂上目标语的使用量超过母语的使用量,就可以用双语的形式来解决语言不足与思维发展的矛盾,以保证良好的语言应用氛围的打造。

(4)语言学习和人文情感

第四对矛盾是语言学习和人文情感的矛盾。这对矛盾和语言教育与语言教学的矛盾相似,但前者主要关注宏观的教学理念与设计,而后者主要关注课堂具体实施过程。教师有时会割裂两者之间的纽带,没有进行有机的衔接贯穿。换句话说,三维目标(即知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观)经常不能达到和谐统一。有些教师在课后匆忙提炼主题,没有让学生对主题进行充分的思考和体验,学生也就无法在情感的带动下有价值观层面的认识。换句话说,教师缺乏对过程的设计,其实是违背了认知情感发展规律的。语言与人文应该是一体的,教师的情感带入之后,学生才能积极参与活动;参与活动过程中,只有教师的情感不断升华,才能使文本的解读指向最终要达到的目标,即语言与人文的统一,你中有我,我中有你。

结语

文本的解读是教师阅读教学备课的起点。每次面对文本,教师应该首先想到从哪些维度进行分析和提炼,即上文提到的语言、意义、思维和人文几个重要维度。要实现对这几个维度的挖掘,重点在于问题的设计。思维和技能的发展都取决于问题设计,只要能从不同层次去提问,关注到语言与意义的统一、阅读技能的训练、人文情感的渗透,文本的解读就能落地和发展。

绘本是小学英语教材的有益补充。绘本教学在推进的过程中出现的问题,归根結底是文本解读的问题。中学英语教学也存在着类似问题:文本解读不到位,阅读教学的开展就会受限;文本解读到位,学生的语言与阅读能力就会在思维的牵引下不断提升。同时,人文知识的有效渗透也会推动学生的全人发展。

参考文献

曹明海, 1997.文学解读学导论[M]. 北京:人民文学出版社.

石耀华, 2017.文本解读的方向偏差、成因分析与出路探寻[J]. 课程·教材·教法,(11):40-45

张金秀, 2016.英语学科思维品质培养面临的困境与对策[J]. 中小学外语教学(中学篇),(7):06-11

张敏, 2016.小学英语绘本教学存在的问题及解决策略[J]. 北京教育学院学报,30(5):80-84

中华人民共和国教育部. 2012. 义务教育英语课程标准(2011年版)[S]. 北京:北京师范大学出版社.

中华人民共和国教育部. 2018. 普通高中英语课程标准(2017年版)[S]. 北京:人民教育出版社.