甘南地区藏传佛教寺院经堂建筑空间模式研究

——以拉卜楞寺为例

2018-05-08任云英

高 琦,任云英

(1.潍坊学院 建筑工程学院,山东 潍坊 261000;2.西安建筑科技大学 建筑学院,陕西 西安 710055)

甘南地区藏传佛教文化的传入始于西藏佛教发展的“后弘期”,伴随着“下路弘法”运动的开展而逐渐形成,甘南地区地处汉藏文化的交接地带,同时还受到蒙、回等少数民族文化的影响,拉卜楞寺作为甘南地区藏传佛教文化之集大成者,其寺院建筑形制呈现多元民族文化特征及地域性特质.

经堂建筑是藏传佛教建筑体系中的核心建筑类型之一,主要用于寺院教学以及重大节事的举行,其建筑形制缘起于印度僧房院及新疆“回字形”佛殿,并在西藏佛教建筑本土化发展过程中逐渐形成,本文以拉卜楞寺经堂建筑为研究对象,属于藏传佛教建筑历史实证研究的范畴.

1 拉卜楞寺寺院发展及经堂建筑营建概况

1.1 拉卜楞寺寺院发展历史

公元1708年,在青海和硕特前首旗河南蒙古贵族势力的支持下,经过藏传佛教寺院相地仪轨后,第一世嘉木样活佛在夏河县位于大夏河北岸的扎西奇地区(即甘南藏族自治州夏河县)建立拉卜楞寺,拉卜楞寺是藏传佛教格鲁派六大主寺之一,寺院南抵大夏河,北倚卧象山,经过寺院三百余年间的建设发展,逐渐形成了独特的“山、水、寺”空间格局,寺院现存经堂建筑6座,各类佛殿建筑16座、活佛囊欠建筑28座,此外还有大量僧舍建筑以及藏经楼、印经院等辅助建筑(图1).

1.2 拉卜楞寺经堂建筑营建概况

拉卜楞寺经堂建筑共有6座,分别是闻思学院、上续部学院、下续部学院、喜金刚学院、藏医学院以及时轮学院,从寺院总平面上来看,上述6座经堂建筑均集中分布于寺院的西北部,占据着寺院地势最高的二、三级阶地之上,加之其巨大的建筑体量,从而成为寺院空间形态的核心.闻思学院是寺院唯一一座显宗学院,其余5座经堂建筑均为寺院密宗学院,由此构成拉卜楞寺“显密双修、先显后密”的宗教教学体系,就目前寺院经堂建筑保存状况来看,闻思学院于20世纪90年代重建,其余经堂建筑虽经过修缮,其建筑原貌均得到较为完整的保存.

2 拉卜楞寺经堂建筑空间构成

2.1 庭院空间

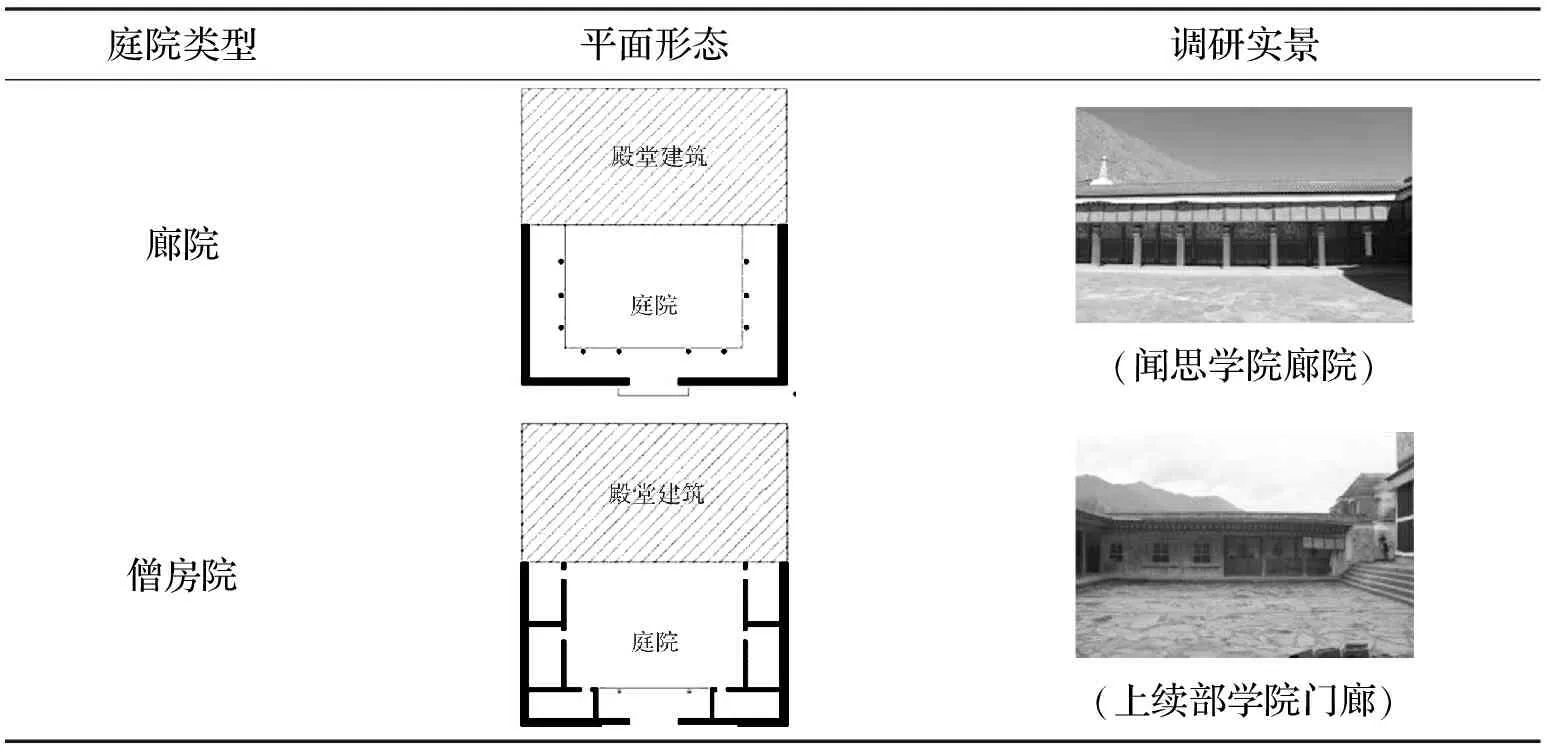

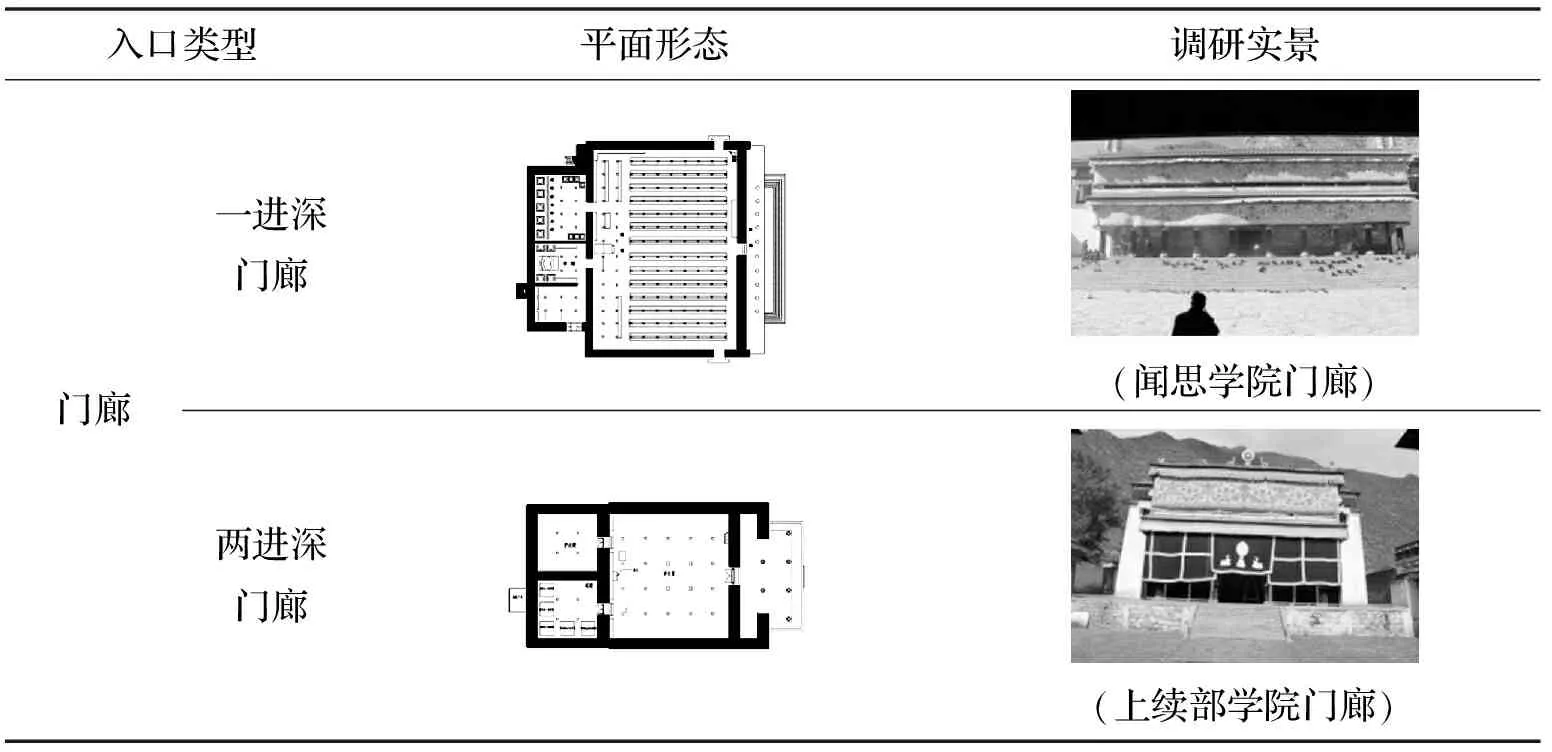

2.1.1 廊院

廊院指的是庭院内部沿院墙一侧采用柱廊所形成的三面半围合的廊道式院落,此类庭院空间只见于拉卜楞寺闻思学院和喜金刚学院,其中闻思学院庭院中的廊道柱式采用藏式柱式,方形柱身,且略有收分,柱头部分构件极为繁复,雕刻、彩绘精美,圆形柱础(图1).

图1 拉卜楞寺寺院总平面图Fig.1 Monastery of Labrang Monastery

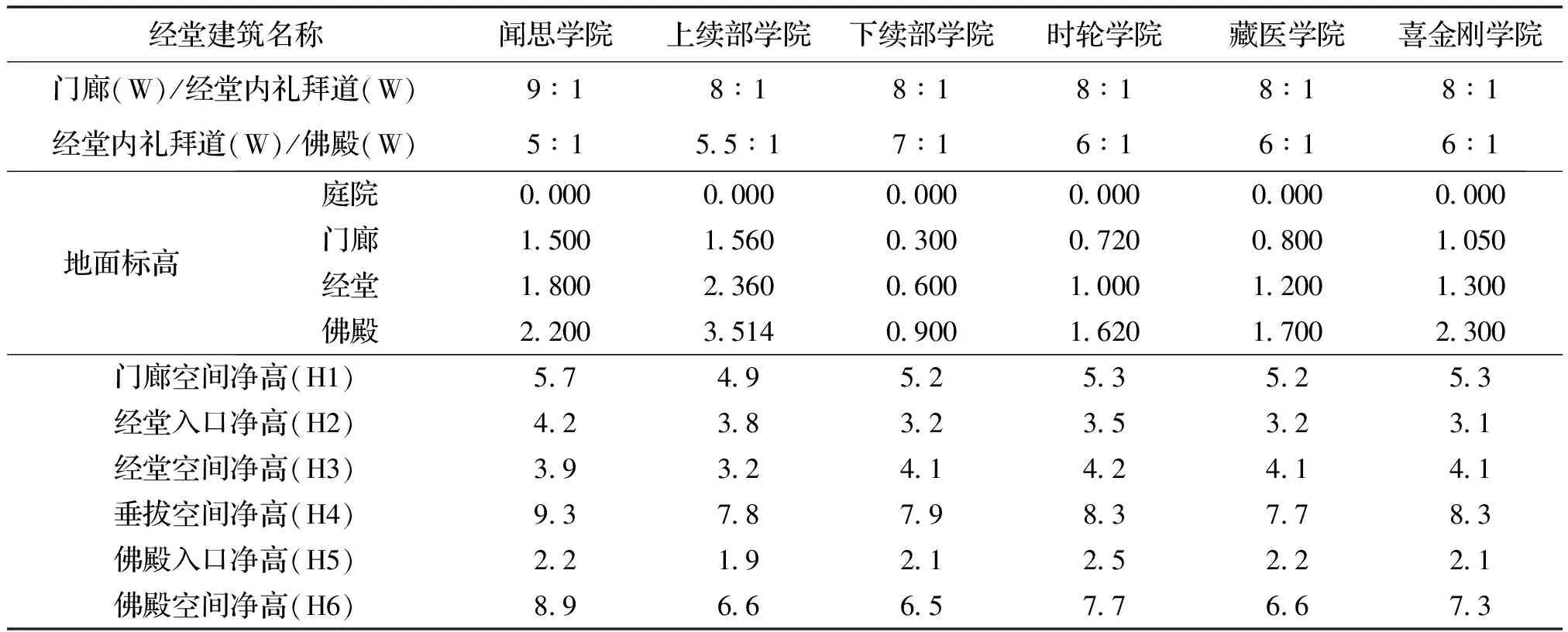

2.1.2 僧房院

僧房院即在殿堂建筑庭院内沿多面院墙内侧建造僧舍的院落形制,这类庭院空间是拉卜楞寺殿堂建筑中使用最为广泛的类型,见于弥勒佛殿及上、下续部学院、时轮学院和藏医学院等殿堂建筑之中(表1).

2.2 门廊空间

拉卜楞寺经堂建筑所采用的门廊均为“凸”门廊,根据其进深不同可以分为一进深门廊和两进深门廊两种类型,使用一进深门廊形制的为闻思学院,使用两进深门廊的为上、下续部学院、时轮学院、喜金刚学院以及藏医学院(表1).

表1 经堂建筑庭院空间类型Tab.1 The types of yard space about the building of sutra chanting hall

表2 经堂建筑入口空间类型Tab.2 Entrance space of scripture hall and Buddhist temple hall

2.3 经堂空间

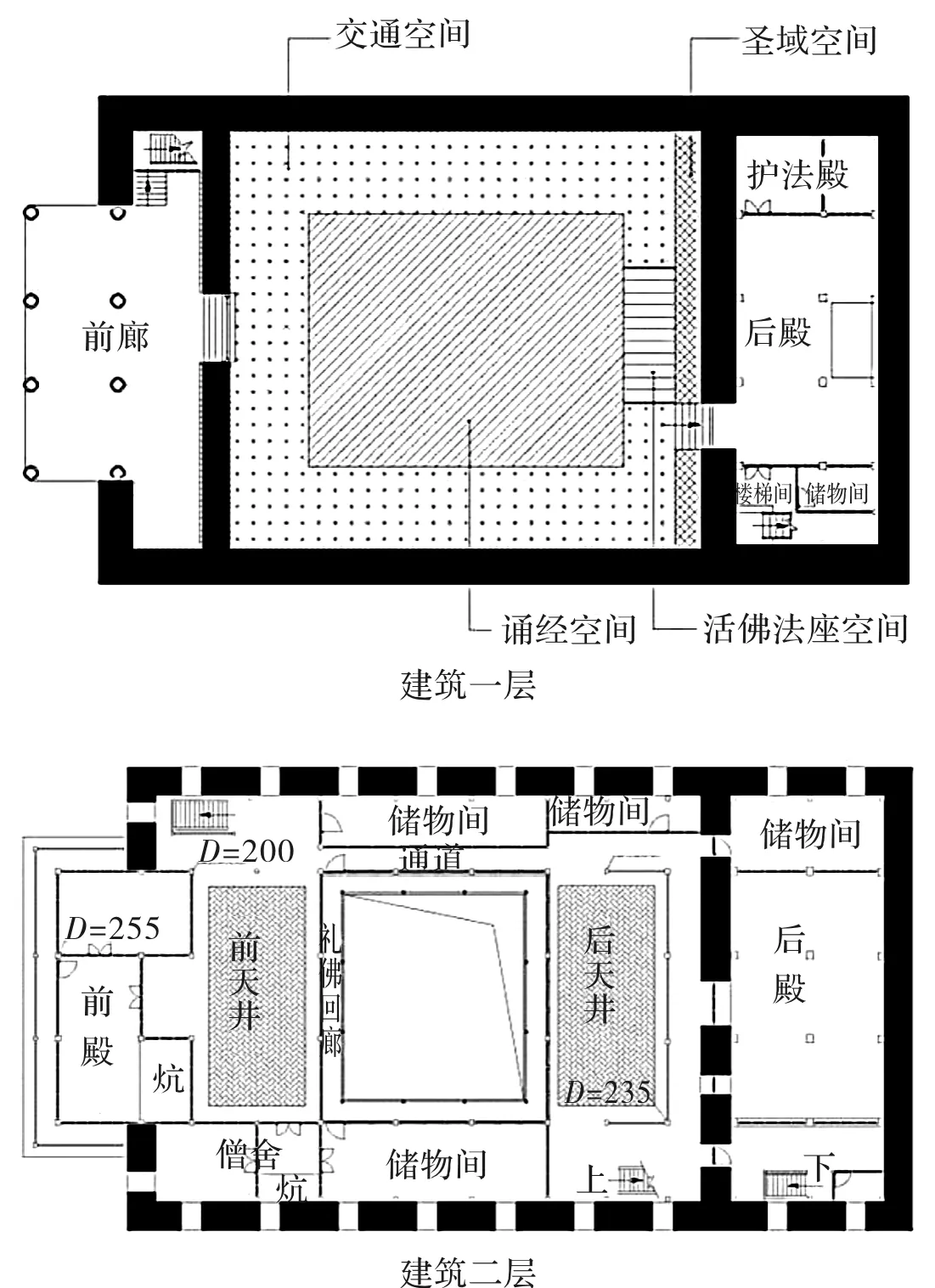

拉卜楞寺经堂空间包含一、二两层,以上续部学院为例,一层经堂空间由圣域空间、活佛法座空间、僧众诵经空间以及交通空间4大部分组成(图2),拉卜楞寺六座学院建筑的经堂内均设有圣域空间,一般为佛龛柜或经书柜,布置于经堂内正墙一侧;活佛法座空间一般位于圣域空间之前,且正对经堂入口,法座正中一般是本学院法台之法座;诵经空间是经堂内部的主要功能空间[1],占据经堂中央的大部分区域;诵经区域内整齐地布置成排的诵经床,并利用经堂内部的列柱以及经幢来进行空间分割;交通空间分布于诵经空间与经堂内壁之间的“回”字形区域[2];交通空间主要分为水平交通和垂直交通两大部分,前者主要功能是连接经堂与后部佛殿;垂直交通则连接学院建筑的一层空间与二层空间.

拉卜楞寺六座学院建筑的经堂二层均采用了“都刚法式”[3]的建筑空间布局(图3),所谓“都刚法式”,是藏传佛教格鲁派寺院建设时期其经堂建筑所采用的规定形制,其主要空间特征为由经堂一层中央方形或矩形范围内的立柱升起直接通向二层屋面,由此形成垂拔空间,沿垂拔天井四周建立廊房,一般用于僧舍、辅助用房或是小型的佛堂等,从而使得经堂二层空间呈现“回字形”平面,拉卜楞寺经堂二层后部被升起的佛殿空间所占据.

图2 上续部学院经堂空间组成Fig.2 Space of Shangxubu college

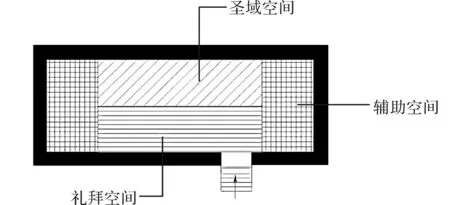

2.4 佛殿空间

经堂佛殿位于经堂空间序列的后部,与经堂直接相连,经堂佛殿按照供奉主尊的不同可以分为灵塔殿、主尊佛像殿以及护法殿三种类型.经堂佛殿部分通高三层,其中一、二层佛殿空间相互连通,采用了垂拔空间,三层一般为辅助用房[4].

图3 经堂佛殿空间构成Fig.3 Space construction of Buddhist temple hall

经堂建筑后部佛殿由圣域空间、礼拜空间以及辅助空间组成(图3),圣域空间指的是存放以及展示佛像、佛龛、佛经、灵塔的空间区域,通常呈现一字型或U型排布,即供奉主尊位于圣域空间的中央,其它供奉物位于两侧;礼拜空间主要是参拜人员进行敬香祈福、礼拜的停留以及活动区域,由于佛殿建筑同经堂建筑的主要功能的差异,佛殿建筑中不需要占用较大空间的诵经区,圣域空间与礼拜空间成为佛殿建筑的主要空间;辅助空间主要包括库房以及其它的管理用房,其位置位于佛殿正殿的两侧,一般用木质墙板进行分隔.

3 拉卜楞寺经堂建筑空间模式特征

3.1 拉卜楞寺经堂建筑空间文化原型

不同地区佛教建筑形态各异,呈现地域性特征,然而作为宗教建筑,其共性或者说建筑文化内核应是其宗教性,即佛教教义及其哲学观.佛教文化在西藏地区的传播始于唐蕃文化交流,却受到印度、尼泊尔地区佛教文化影响最深,从佛教教派的发展情况来看,属于大乘佛教一支,应当说藏传佛教基本教义、义理是源自于大乘佛教的[4].

从藏传佛教早期寺院建筑空间形态来看,其更倾向对于向心式佛教宇宙空间观的表达,即“曼荼罗”式的空间图示法则,比如西藏地区的桑耶寺以及托林寺等,这实际上是对印度佛教建筑原型的引入,随着藏传佛教建筑“本土化”的进行,其建筑形态呈现出强烈的功能性与精神感受相结合的趋向,经堂建筑形制便是这一作用的结果,尽管不同类型的佛教建筑具有具体的建筑职能,但从宗教性的视角来看,包括经堂建筑在内的佛教建筑均是以“阐释宗教功能、宣传宗教愿景”为基本营建理念的.

对藏传佛教文化起到深远影响的大乘佛教以“普度众生,脱离苦海”为基本宗旨,以“人人皆有佛性,人人皆可成佛”为基本信条,佛国净土便成为大乘佛教文化所阐释与描绘的美好愿景,即大乘佛教的“净土”观,其强调的是内心的清净与善美,而不是一味的强调“出世”哲学[5],藏传佛教文化继承了上述大乘佛教的基本宗旨与教义,并对其寺院建筑形态产生了重要影响,就拉卜楞寺经堂建筑而言,其文化原型便是大乘佛教“净土”观,即通过对“佛国净土”[6]空间意境的营造,起到净化心灵、普度众生的宗教目的.

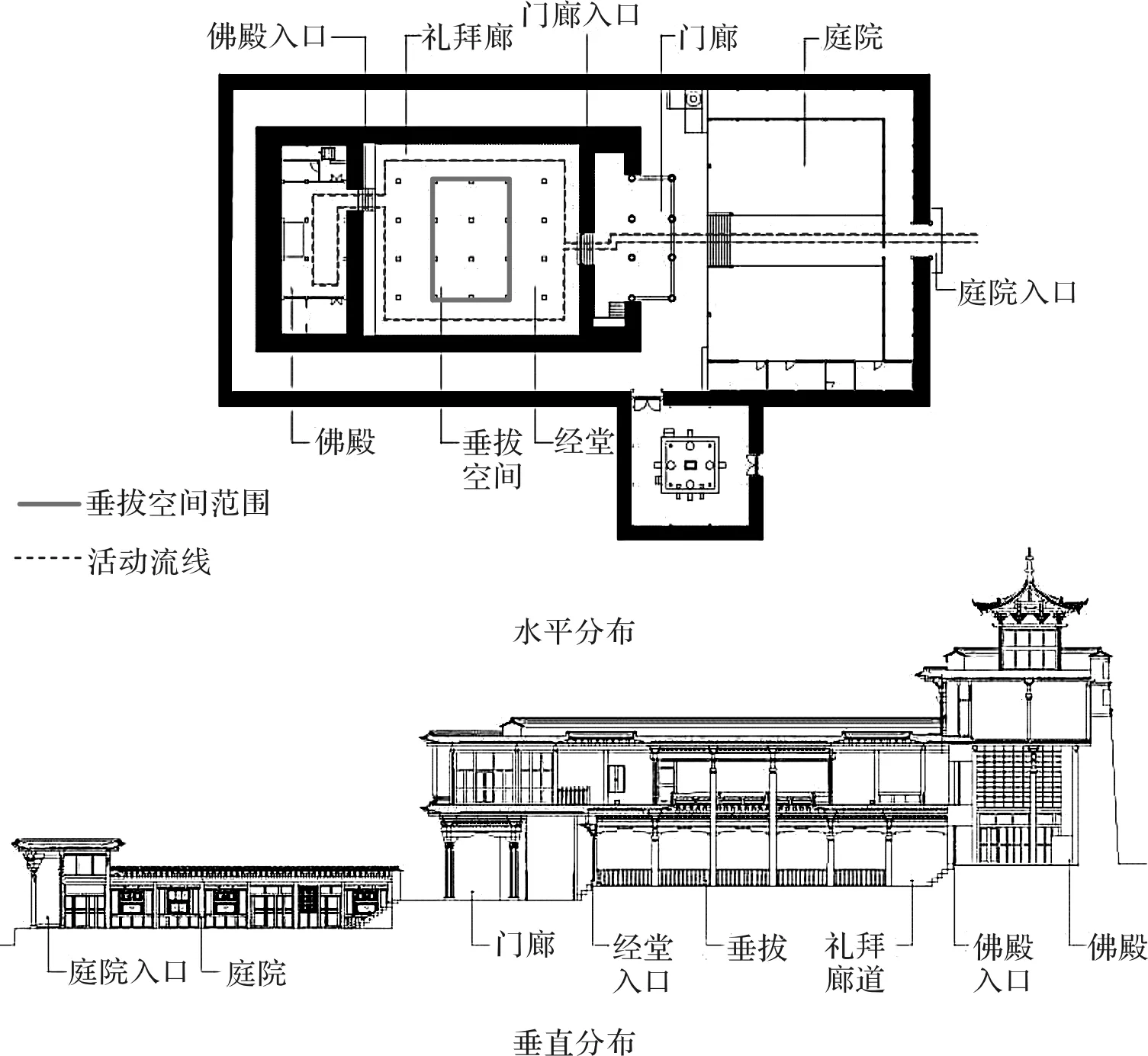

3.2 拉卜楞寺经堂建筑空间尺度特征

根据人进入拉卜楞寺殿堂建筑后的主要活动流线,选取对于人心理感知影响较大的空间要素,经分析经堂建筑中这一空间要素序列依次是“庭院入口—庭院空间—门廊空间—经堂入口—经堂空间—礼拜廊道空间—佛殿入口—佛殿空间”(图4),分别对拉卜楞寺六座经堂建筑所涉及到的上述空间要素进行主要空间数据的整理和汇总,如表3.

表3 经堂建筑主要空间尺度数据Tab.3 The scale data of main space of scripture hall

注:W表示空间面宽;测量数据单位均为m

3.2.1 强调空间“门户”的象征意义

“门”在佛教文化中一直占有重要的地位,它更多的不是指实际意义上的门,而是指代心灵之门,通往佛国的“法门”,所谓“法门”,即佛教修行者成道的门径,比如《法华经·序品》中写道:“以种种法门,宣示於佛道”[7],另《又起信论义记本》中载:“门者,亦含差别之意,不二法门总括其教说之绝对性;亦可以用八万四千法门含摄其重重无尽之个别性……”[8],可见,“门”之意象在通往极乐世界过程中的唯一性,经堂建筑空间中的层层“门户”正是以佛教之“法门”为其文化原型来建立的,法门之内外必有差别,因而殿堂建筑门户内外两侧的空间尺度也形成差别,以拉卜楞寺喜金刚学院为例,门廊(W)/经堂内礼拜道(W)以及经堂内礼拜道(W)/佛殿(W)两处比值结果表明经堂入口以及佛殿入口内外两侧建筑空间在水平维度上的变化,而门廊空间净高、经堂空间净高以及佛殿空间净高三组测量结果则表明经堂入口以及佛殿入口内外两侧建筑空间在垂直维度上的变化(表3),此外,“门”对于人进入佛殿空间的活动流线的限定,使之具备了唯一性,象征着修行者欲通往佛国净土,必要经过层层劫难,方能打开内心之“法门”.

3.2.2 运用空间尺度的连续变化烘托佛殿空间作为“佛国净土”象征的神圣氛围

拉卜楞寺经堂建筑空间形成了以人流礼拜流线为核心的空间序列,此序列的开端为庭院入口,终端则是佛殿空间,尤其在经堂建筑中,可以看到通过庭院空间以及礼拜廊道空间的设置,人为的延长了由起点进入佛殿前的建筑空间的长度,同时地面高度随着空间序列的不断进行而升高,使得进入佛殿前的建筑空间尺度愈加变小,给人以强烈的压迫感,而这种心理感受随着佛殿入口高度的进一步降低而升至最高,此后,进入佛殿空间,通过垂拔空间[9]的设置,使得佛殿空间高度骤然上升,这种超尺度的佛殿空间与佛殿入口的形成强烈的对比,预示着空间序列最后高潮的到来,可以看出,在整个殿堂建筑空间序列中,佛殿入口是最为重要的空间节点,在此之前,建筑主要空间尺度连续减小,在此之后,则运用夸张的空间处理手法增加了佛殿的空间尺度,一方面强化了人对于佛殿空间这一“佛国净土”的心理感知[10],突出了圣域空间的神圣与庄严,而另一方面也隐喻通往极乐世界路途的艰辛与漫长(图4).

图4 喜金刚学院主要构成空间Fig.4 The main construction of space of Xijinggang college

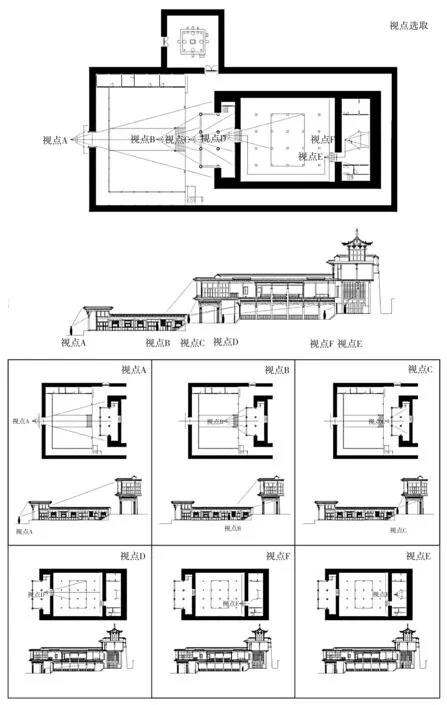

3.3 拉卜楞寺经堂建筑视线引导控制及其特点

以喜金刚学院为例,在视线引导控制分析过程中围绕空间转换的“门户”建立空间—视线分析系统,包括水平视线分析和垂直视线分析两部分,分别以水平60°视角为标准参考视野、30°视角为最佳参考视野,垂直30°为标准参考视野,经分析发现:喜金刚学院空间—视线分析中,视点A位于进入庭院入口的临界点,其水平30°视线沿庭院入口内柱边缘切入,而垂直30°视线范围正好涵盖经堂建筑正立面二层屋面的边缘线,由此形成了“人—庭院入口—经堂正立面”的图像系统;视点B和视点C则位于庭院空间进入门廊空间之间的过渡区域,视点B水平60°视线正好涵盖门廊第一排柱外侧柱,视点B水平30°视线沿第一排柱中间二柱的内侧切入,将经堂入口涵盖在水平最佳视野范围之内,加之门廊外黑色毡布的遮挡作用,实际上强化了经堂入口的空间意象;视点C水平60°视线被门廊第一排中间二柱遮挡,视点C水平30°视线沿门廊第二排内侧二柱切入,同样将经堂入口涵盖在最佳水平范围内,由此形成了“人—柱—经堂入口”的图像系统;视点D位于门廊空间进入经堂空间的临界点,其水平30°切线沿经堂入口内侧切入,但受到经堂空间内部柱子的遮挡,从而强化了经堂正壁中央佛像及佛龛的影像,而垂直方向上视点D与经堂正壁上方一层屋面连线位于标准垂直视野范围内,这里形成了“人—经堂入口—柱—佛像”的图像系统;视点E位于经堂礼拜廊道空间进入佛殿空间的临界点,其水平30°视线沿佛殿入口的内侧切入,同时受到佛殿空间内部列柱的遮挡,无法看到佛殿中的主尊佛像,却强化了佛殿正壁的佛龛像影像,从而形成“人—佛殿入口—柱—佛龛像”的图像系统;视点F则位于佛殿空间内,其水平60°视线沿佛殿中央列柱切入,水平30°视线涵盖主尊佛像影像,视点F的垂直60°视线遭到列柱上方经幢、经幡的遮挡,而人视线与主尊佛像的顶端连线则超出垂直30°的标准视野范围,经幢和经幡对于垂直视野的遮挡进一步强化了主尊佛像的影像[11],由此形成了“人—柱—像”的图像系统,值得注意的是,这是喜金刚学院建筑空间中唯一一处人与佛像的视线超出标准视野范围的情况,此时,若想观像之全貌,必须要仰视(图5).

图5 喜金刚学院空间—视线分析Fig.6 Xijingang college space-sight analysis

综上所述,经堂建筑视线引导控制的两大主要特征:第一,构建“门、柱、像”三位一体的视觉感知系统,强调以空间“门户”作为设计基点,门、柱以及柱间装饰起到对于观像视线的限定作用,进一步强化和突出了以“像”为中心的框景手法;第二,注重视线移动中的空间引导、转换和遮挡,比如喜金刚学院庭院入口、经堂入口及佛殿入口不在同一轴线之上,列柱对于空间的引导及限定作用也十分明显.

4 结语

以拉卜楞寺为代表的藏传佛教寺院建筑是甘南地区地域民族文化及宗教文化的杰出代表,是重要的藏传佛教建筑文化遗存,藏传佛教寺院经堂建筑空间模式研究是藏传佛教建筑领域的重要研究内容之一,是藏传佛教建筑文化遗存保护以及宗教建筑创作的理论基础,在保护与发展矛盾日益突出的今天,对于地域宗教建筑的系统性研究更加刻不容缓.

参考文献References

[1] 平川彰.印度佛教史[M].显如法师,李凤媚,庄昆木,译.贵州:贵州大学出版社,2013.

HIRAKAWA Akira. History of Indian Buddhism [M]. Master Xianru, LI Fengmei, ZHUANG Kunmu, Translation. Guizhou: Guizhou University Press, 2013.

[2] 任云英, 高琦. 拉卜楞寺山水空间格局解析[J]. 建筑与文化, 2016(7): 50-51.

REN Yunying, GAO Qi. The landscape pattern analysis of Labuleng temple[J]. Architecture and Culture, 2016(7): 50-51.

[3] 布萨利M.东方建筑[M].单军,赵焱,译.北京:中国建筑工业出版社,1999.

BUSSAGLI M. Oriental architecture [M]. SHAN Jun, ZHAO Yan, Translation. Beijing: China Building Industry Press, 1999.

[4] 弘学. 藏传佛教[M]. 成都:四川人民出版社, 1996.

HONG Xue. Tibetan Buddhism[M]. Chengdu:Sichuan People′s Publishing House, 1996.

[5] 卓尼县志编撰委员会. 卓尼县志[M]. 兰州: 甘肃民族出版社, 1994

The Codification Committee of Zhuoni Annals. The annals of Zhuoni country[M]. Lanzhou: Gansu Ethnic Press, 1994.

[6] 吴信如. 曼荼罗之研究[M].北京:中国藏学出版社,2011.

WU Xinru. Study of mandala[M]. Beijing: China Tibetology Press, 2011.

[7] 韩嘉为.印度宗教建筑空间模式简析[J].西安建筑科技大学学报(自然科学版),2002(12):379-382.

HAN Jiawei. Space mode analysis of religious architecture in Inida[J]. J. of Xi′an Univ. of Arch. & Tech. (Natural Science Edition), 2002(12):379-382.

[8] 吴晓红. 拉萨藏传佛教寺院建筑研究[D]. 南京: 南京工业大学,2006.

WU Xiaohong. Buddhist monasteries in Lhasa tibetan building Research[D]. Nanjing: Nanjing University of Technology, 2006.

[9] 朱普选. 青海藏传佛教历史文化地理研究:以寺院为中心[D]. 西安: 陕西师范大学, 2006.

ZHU Puxuan. Historical geography of Qinghai tibetan buddhist culture:taking the temple as the center[D]. Xi′an: Shaanxi Normal University, 2006.

[10] 马晓军. 甘南多元宗教研究[D]. 兰州: 兰州大学, 2006.

MA Xiaojun. Gannan pluralistic religious studies[D]. Lanzhou: Lanzhou University, 2006.

[11] 端智. 安多曼巴扎仓研究:以贡本、拉卜楞寺为中心[D]. 兰州:兰州大学,2013.

DUAN Zhi. The study of anduomanba zhacang:take Gongben and Labuleng as the example[D]. Lanzhou: Lanzhou University, 2013.