新时期建筑学学科发展的若干问题

2018-05-08刘加平何知衡

刘加平,何知衡,2

(1.西安建筑科技大学 建筑学院,陕西 西安 710055;2.西安建筑科技大学 理学院,陕西 西安 710055)

1 建筑与建筑学学科

建筑是社会不同人群工作、生活或娱乐活动的场所,是通过建筑设计活动所创造的人工环境的总称.“坚固、实用、美观”是建筑必备的基本属性,“适用、经济、绿色、美观”是我国新时期的建筑方针.

建筑学是研究以满足人的不同行为需求的建筑空间与环境设计理论和方法的学科.建筑学有广义与狭义之分.广义上的建筑学学科,包括建筑学、城乡规划和风景园林三个一级学科在内,是研究城乡规划设计、建筑设计和园林景观设计理论与方法的学科体系,“就是通过城市设计的核心作用,从观念和理论基础上把建筑学、地景学、城市规划学的要点整合为一,对建筑的本真进行综合性地追寻”[1].狭义上的建筑学被认为是“the art and science of designing and superintending the erection of buildings and similar structures”.西方政治家在描述建筑学时,甚至把建筑视作一种“民主”的艺术形式,“It is about creating buildings and spaces that inspire us, that help us do our jobs, that bring us together, and that become, at their best, works of art that we can move through and live in. And in the end, that is why architecture can be considered the most democratic of art forms”[2].我国的建筑学一级学科包括建筑历史与理论、建筑设计及其理论和建筑技术科学三个二级学科.建筑历史与理论学科的研究范围包括建筑历史和建筑理论两大部分,其中建筑历史主要研究中国建筑史和外国或西方建筑史,而建筑理论被认为是一种“the act of thinking, discussing, and writing about architecture”.进入社会主义建设新时期,建筑历史与理论学科范畴扩展到了历史建筑、历史街区、历史城市、早前人类活动遗址等文化遗产保护领域,成为坚守中华传统建筑文化的堡垒.建筑设计及其理论是研究建筑设计的原则、方法和理论基础的学科,主要研究内容包括居住建筑和各类公共建筑的设计原理与方法,其成果体现方式往往是各类建筑的设计规范和标准体系.建筑技术科学是研究建筑的技术性能设计原理和方法的学科,涉及的主要内容包括建筑保温、建筑防热、建筑节能、建筑采光、建筑照明、室内音质、建筑隔声以及建筑室内空气质量改善等内容,相应的建筑物理环境技术设计标准和规范是其成果的主要表现形式.

2 建筑学的学科属性

建筑设计是具有文化针对性和适应性的研究工作[3],是服务社会大众对空间和场所需求的行业.人们对建筑室内物理环境与心理环境需求的多样性,所处地理位置与自然环境条件的变化,社会各个阶层经济水平和文化背景的差异,要求职业建筑设计师须具备自然科学、社会学和艺术学的修养和设计表达能力.

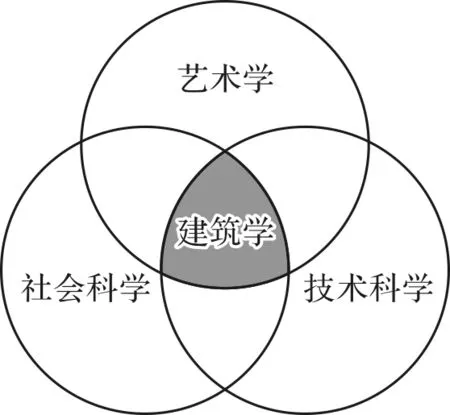

而作为培养训练职业建筑师的建筑学学科自然就成为一门兼具工程科学、艺术学和社会科学属性的复杂性学科门类.故建筑学是一独立的学科门类,没有其他任何学科可与其类比.梁思成先生曾撰文专门论述过建筑学学科的多重属性问题,他将“同时具备”视同为数学中的“交集”,“建筑∈(社会科学∪技术科学∪美术)”[4],见图1所示.

顺应梁先生给出的建筑学具有多学科属性的概念,联系到我国现行的一、二级学科划分,就建筑学的科学研究和建筑设计问题,可以引申出更深层次的理解: (1)建筑学理论与设计方法研究,可以分别从艺术学、社会学和工程学科角度去入手;(2)不论从哪个学科角度去研究,均遵循的是自身学科的原理和方法;(3)每个学科角度的研究越深入,研究水平越高,越需要理解、掌握其他学科知识、理论和方法;(4)评价建筑方案和设计的优劣,亦可分别从三个不同的属性角度进行评判;不满足任何一个属性的规定要求,皆不可认为是好的设计.

图1 建筑学学科Fig.1 Architecture

3 建筑学学科的科学研究

什么是建筑学学科的科学研究?什么是建筑设计及其理论学科的科学研究?什么是建筑创作与设计?建筑院系相当多的专业教师没能搞清楚其差异,使得其在科学研究项目申报、研究方案制定、研究成果表述、研究论文撰写等方面,常常运用建筑创作与设计的思维逻辑,以至于在研究方案中常常出现目标不明确、研究内容空泛和研究方法不恰当等问题,把建筑设计及其理论学科研究变成了“概念研究”.出现这种状况的根源在于建筑学本科以及建筑设计及其理论专业硕士培养方案和目标上.我们熟知,通过本科教学评估的建筑学五年制本科教育,培养目标是职业建筑师.建筑学本科教学大纲中,不论是设计基础类课程还是科学基础类课程教学,重点都在于培养建筑空间设计、技术设计以及表达技能.进入硕士研究生阶段,建筑设计及其理论专业,不论是学术型还是专业型的硕士研究生,均以适应火爆的建筑设计市场需求为导向,重在培养建筑方案的创作与设计能力.因基本上没有做基础研究工作,硕士毕业论文的多数是“撰写”出来的,基本上是“文献综述+实践体会+读书报告”.到了博士研究生阶段,由于硕士阶段缺乏严密的科学逻辑思维和研究方法训练,绝大多数博士研究生入学后不久,即进入“苦恼”阶段:不会撰写公开发表的科技论文,不知道博士论文研究工作从何入手.更为可怕的是,相当多数的建筑设计及其理论专业的博士生导师也不知道如何开展博士论文研究,只会传输创作设计理念[5].车转轮回,年复一年,依然如故.

建筑设计学科如何开展研究?依据梁思成先生的建筑学学科属性概念,顺其脉络深入分析会发现:(1) 建筑学学科的理论、方法和技术进步,可以分别在三个二级学科、许多个三级学科方向上独立进行; (2)但每一个二级学科的研究工作,均需要满足,或者必须服从另外两个二级学科设置的约束条件;(3)这些约束条件,正是由另外两个二级学科长期研究的成果.因此,当三个二级学科的其中任一个学科研究对建筑设计提出了新的约束条件,这对另外两个学科来说,都会派生出来一系列需要研究解决的问题.例如:绿色建筑研究与试验已经圆满成功,全面推行绿色建筑的时机和条件已经成熟,我国也适时将建筑方针调整为“适用、经济、绿色、美观”[6].由此引发了一整套需要研究解决的问题,主要包括:(1)适应绿色发展时代的建筑理论和评论方法;(2)满足绿色性能指标要求的不同地域居住建筑、各类公共建筑设计原理和方法;(3)现行成套的建筑设计规范、标准体系与图集修编;(4)符合绿色发展的工业建筑设计标准、图集修订等.未来数十年内,建筑设计及其理论学科将围绕上述问题开展研究工作.

4 建筑技术与建筑技术科学

技术是解决问题的方法及原理,是指人们利用现有事物形成新事物、或是改变现有事物功能、性能的方法.每一类技术具备明确的使用范围,如城乡规划技术,建筑技术等.每一类技术都以被他人认知的形式和载体出现,如工具、设备、设施、标准、规范、指标、计量方法等.

建筑技术可以理解为“设计、建造和使用房屋”的方法和原理(Building technology is technical processes and methods of assembling buildings).依据建筑工程行业的专业领域划分,对于建筑师来说,建筑技术可以被归为两大类:第一类属于建筑师必须掌握的设计技术,即建筑师在建筑朝向选择、形体构成、平面布局、空间组织、墙体构造、门窗幕墙设置等设计过程中,如何实现建筑技术性能指标的原理和方法,如室内物理环境性能指标、建筑能耗控制指标、碳排放量指标等,属于建筑技术科学二级学科的范畴.换句话说,“建筑技术科学”中的建筑技术是“与建筑设计融为一体”的技术[7].广泛意义上,建筑技术科学的研究内容还包括建筑朝向、体型、空间、平面、构造的变化与地域气候、辐射等自然环境条件的匹配关系,建筑室内采光、照明、声场混响、隔声、日照、防热、自然通风等对建筑朝向、体型、空间、平面、构造设计要素的限制、要求和规定,以及这些限制和要求的科学基础与理论依据[8].

建筑结构工程、结构抗震、建筑施工、采暖通风与空调、给水排水工程等是房屋建造技术的关键和核心,这类工程技术专业有别于建筑学,有其专门的基础理论和设计方法,在建设行业中均设有专业的工程师,与建筑学一级学科下二级学科“建筑技术科学”差异很大:研究对象和问题不同.建筑学下的建筑技术科学不研究结构设计、抗震设防及采暖与空调系统配置等问题.

5 新地域建筑研究

建筑学的科学研究一直还面临着另外一大挑战:如何处理传统古村落和传统民居建筑的发展问题.传统古村落与古民居建筑,是我国各地农耕文明时代的产物,是极具多样性的地域建筑文化现象.由于过去我们的保护意识薄弱,经济水平低下,在快速的经济进步和城镇化进程中,古村落与古民居数量急剧减少,已逐步演化成一种物质化的“遗存”—建筑文化遗产[9].

传统古村落和古民居建筑,除保留着原汁原味的地域风貌、能够满足城镇化后人们的“乡愁”精神需求以外,更重要的是它承载了农耕文明时代的生产力发展水平、生活方式以及房屋建造技艺,蕴含着农耕时代人与自然的生产力关系和人与人的社会关系,特别是其间隐含的丰富的适应气候等自然环境条件的绿色建筑经验[10].“要把凝结着中华民族传统文化的文物保护好、管理好,同时加强研究和利用,让历史说话,让文物说话,在传承祖先的成就和光荣、增强民族自尊和自信的同时,谨记历史的挫折和教训,以少走弯路、更好前进”[4].但我们必须承认,无论是发达地区还是西部地区,绚丽多彩的传统民居建筑,并没有跟随工业文明的到来而演进到现代化,其典型特征是不能满足现代生活方式对高品质室内居住环境的要求,因而一直处在保护、维护和拆除的矛盾之中.

研究新地域建筑,是弘扬地域建筑文化、传承地域建筑文明的必由之路,也是增强文化自信途径之一.而现实状况是,学习掌握了现代建筑设计原理和方法的建筑师们,面对建立在农耕文明基础之上的传统民居建筑,简单地运用现代建筑设计方法去“创作”、“设计”新地域建筑,给简易混凝土房屋“穿衣戴帽”成为普遍现象,便出现了大量似是而非现代乡村建筑,功能简单、建筑与环境品质低下、高能耗与资源消耗、高污染物排放是其共性,中华建筑文脉,传统建筑文明,地域建筑文化,应然倒下.发展中国家在城镇化进程中,这似乎是一个必然的过程,塞缪尔·亨廷顿(Samuel P. Huntington)曾做过深入的剖析:欠发达国家在走向现代化的初期,会全盘模仿西方发达国家的建筑文化,而当经济技术发展到接近中等水平时,将会创造出适合自身的新的建筑文明[11].因此,我们必须扭转这一局面,应该遵循“批判地域主义”的原理和方法,以开放、包容的态度,在尊重地域建筑文脉和环境、继承传统地域建筑优点的同时,汲取现代建筑富有进取性、创新性的设计质量等优点,运用现代建筑技术和设计手法,研究建立既满足适用、经济、绿色和美观要求,又在形态色彩、空间组织、材料运用等方面独具所在地域优势特色的建筑“模式”或“原型”.未来20年,既有乡村建筑品质提升和新地域建筑研究,都将是建筑学研究的热点[12].

6 结论与建议

(1)建筑学的学科发展与科学研究,应当遵循我国新的建筑方针做全面的调整;全面推广绿色建筑,为建筑设计学科推出了一整套提升建筑学学科整体水平的研究课题;

(2)运用批判地域主义的原理和方法,学习、吸收、消化、融合西方现代建筑文明,研究发展适应我国不同地域社会和自然条件的新地域建筑,是传承优秀传统建筑文化、弘扬中华建筑文明、增强建筑文化自信的必然途径.

参考文献References

[1] 吴良镛.广义建筑学[M].北京:清华大学出版社,2011:172-175.

WU Liangyong. Integrate Architecture [M]. Beijing: Tsinghua University Press,2011:172-175.

[2] 奥巴马 B H II.2011普利兹克建筑奖颁奖典礼致辞[EB/OL].[2017-12-06] https://www.pritzkerprize.com/cn/%E5%B1%8A%E8%8E%B7%E5%A5%96%E8%80%85/huojiangzhe.

OBAMA B H II.2011 Pritzker Architecture Prize Ceremon Speech[EB/OL].[2017-12-06] https://www.pritzkerprize.com/cn/%E5%B1%8A%E8%8E%B7%E5%A5%96%E8%80%85/huojiangzhe.

[3] 拉普卜特 A. 文化特性与建筑设计 [M].常青,译 .北京:中国建筑工业出版社, 2004.

RAPOPORT Amos. Culture Architecture and Design [M].CHANG Qing, translated. Beijing: China Architecture & Building Press, 2004.

[4] 梁思成.拙匠随笔(一)建筑∈(社会科学∪技术科学∪美术)[M]//梁思成全集:第五卷.北京:中国建筑工业出版社,2001: 372.

LIANG Sicheng.Architecture ∈ (Social Sciences ∪ Technological Science ∪ Fine Arts)[M]//Complete Works of Liang Sicheng:Vol. 5. Beijing:China Architecture & Building Press, 2001:372.

[5] 刘加平. 时代背景下建筑教育的思考[J]. 时代建筑, 2017(3):71-71.

LIU Jiaping. Reflections on Architectural Education in Our Time[J]. Time Architecture, 2017(3):71-71.

[6] 中共中央国务院.关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见[EB/OL].(2016-02/21). http://news. xinhuanet. com/politics/2016-02/21/c_1118109546.htm.

The CPC Central Committee and the State Council Document .The opinions on further strengthening the management of urban planning and construction[EB/OL].(2016-02/21). http://news. xinhuanet. com/politics/2016-02/21/c_1118109546.htm.

[7] 刘加平.何知衡.建筑学与建筑技术科学[C]//第十二届全国建筑物理学术年会论文集.北京:中国建筑工业出版社,2016.

LIU Jiaping,HE Zhiheng. Architecture and building science & technology in architecture// [C]. The 12th annual national symposium on architectural physics. Beijing: China Architecture & Building Press,2016.

[8] 刘加平,高瑞,成辉. 绿色建筑的评价与设计[J].南方建筑,2015(2):4-8.

LIU Jiaping. GAO Rui. CHENG Hui. Green building assessment and design[J]. South Architecture,2015(2):4-8.

[9] 刘加平. 古今建筑环境设计观的比较[J]. 建筑学报, 1996(5):57-59.

LIU Jiaping. Comparison of architectural environment design concepts in ancient and modern times[J]. Architecture Journal, 1996(5):57-59.

[10] 刘加平, 陈景衡. 城镇化进程中建筑学研究的新挑战[J]. 新建筑, 2017(3):9-13.

LIU Jiaping,CHEN Jingheng. New architectural research challenges in the process of urbanization of china[J]. New Architecture, 2017(3):9-13.

[11] 亨廷顿 S P.文明的冲突[M]. 周琪,译. 北京:新华出版社.2013.

HUNTINGTON S P. The clash of civilizations and the remaking of world order[M]. ZHOU Qi,translated. Beijing: Xinhua Publishing House,2013.

[12] 刘加平, 陈晓键. 意识与能力:城市建设的限度[J]. 城市规划学刊, 2017(1):234-236

LIU Jiaping,CHEN Xiaojian. Awareness and capability: the limit of city construction[J]. Urban Planning Forum, 2017(1):234-236.