日本学者浅川滋男对中国风土建筑的研究方法述论

2018-05-08潘玥

潘玥

日本对中国城市和建筑的研究,伊东忠太、关野贞、村田治郎、竹岛卓一、田中淡等是代表人物,他们作为研究中国城市和建筑的先驱者,在学界享有很高的声誉,这不仅是因为这些日本学人出版了一系列资料详实、内容广博的建筑研究著作,还在于他们所研究的问题大都是在中日文化的视野下,围绕着文化传播的源头展开,从而形成了日本学界在该领域研究的“主流”。

相对而言,浅川滋男在上世纪八十年代起对中国传统民居长达十余年的研究,本应是形成完整的中国风土建筑的研究理论体系不可或缺的一部分,但作为脱离“主流”的“我流”(即别具一格)的研究,目前尚未得到真正的重视。值得注意的是,浅川滋男从实证主义出发,通过对中日文物挖掘资料的爬梳剔抉,对现存遗址与建筑实物的深入调查,以及民俗、神话等民族志资料的收集比对,以认识人类学的方法,来研究汉族传统民居与少数民族传统民居之间的相互作用和影响。这既回应了日本人在面对现代主义的冲击下,寻求“住宅的原点”的需求,也推动了中国人对传统民居在东亚社会影响力的思考。然而,从历史上看,与中国传统官式建筑在日本学界得到的重视程度相比,中国风土建筑的研究价值处于隐而不显的状态,并非学术研究的主流,对于浅川滋男这样毕业于京都大学建筑系,出身“正统”的学者来说,为何要把中国风土建筑的研究作为其学术研究的重心?他在方法论上有何特点?他的风土观具有哪些特点、又表现出怎样的学术倾向和现实意义?对于推动中国风土建筑研究的发展可以起到什么样的作用?这些问题,都亟待研究。

1 研究背景

浅川滋男在京都大学建筑系毕业后,曾受日本文部省派遣至同济大学留学,受教于陈从周先生。他在京都大学取得博士学位后,相继任职于奈良国立文化财研究所,京都大学教授,鸟取环境大学教授,长期致力于本国民族建筑学、建筑考古学的研究。浅川滋男为何要开始对于中国风土建筑的研究呢?一方面来自于他注意到日本国内研究动向的变化。自上世纪初伊东忠太、关野贞起,村田治郎和竹岛卓一的研究之后,在六十至八十年代,日本对中国城市与建筑的研究走入低谷,面临“绝学”①的困境,而随着中国对外逐渐开放,欧洲各国及日本再度兴起亚洲研究热,浅川滋男注意到了这一变化。另一方面来自于日本学者对现代化进程的集体反思。日本是亚洲西化程度较高的国家,自柯布西耶提出:“住宅是居住的机器”,住宅作为工业产品在日本到处泛滥,国民渐渐产生“故乡失落感”。随着现代主义的危机到来,六十年代起出现反对现代主义的后现代主义。在日本,京都大学教授西川幸治在《日本都市史研究》(日本放送出版协会,1972年)提出“保存修景计划”,以传统街区作为文物保护单位,将原来的环境印象保存传给后世,例如日本爱知县五箇山的传统民居“合掌造”的保存。在这两者的影响下,使浅川滋男立志到中国“寻求住宅建筑的原点”。

与田中淡的研究类似,浅川滋男的研究也是个人化的研究(图1),与团体研究相异。1982-1984年,浅川滋男在同济大学从事中国传统民居的研究,留学期间,他数次对长江下游地区江南传统民居进行调查,范围涵盖杭州、绍兴、宁波、天台、苏州、无锡、扬州、南京、上海近郊农村,以及安徽南部。浅川滋男的调查与一般建筑学角度的调查不同,除了对住宅实地调查、记录、测绘,他的调查内容还增加了解放前空间使用调查与记录;灶间与厨房的实测调查;与当地工匠的座谈会,以了解建筑过程、术语、量度、大木工具、风水;调查《鲁班营造正式》、《鲁班经》的版本等等。随后,他将长江下游的传统汉族住宅各部件的方言名称,平面类型,家具,住宅使用规范进行了详尽的整理,1987年发表论文《居住空间的民族志——中国江南的传统住居》,这是他第一篇关于中国民居的论文。同期,他陆续发表了《“灶间”的民族志——江浙地方的灶与厨房》《灶神与居住空间的象征论——续“灶间”的民族志》两篇论文。以上三篇论文均基于这段时间的调研形成,可以看出他最大程度的活用了这几次调查积累的资料。在从同济大学留学归国后,浅川滋男进入奈良国立文化财研究所工作,这段工作期间,他发表了一系列建筑考古的论文:《西南中国与东南亚的青铜器文化上所见家屋画与家屋模型》《四川省的古代高床式建筑——以画像资料为中心》等。同期,浅川滋男对中国民居的调研开始转移到华南地区,他多次前往贵州、对黔东南苗族侗族自治州的20余处少数民族村落进行了调查,在对苏洞柳江沿岸的侗族建筑进行了调查后形成论文《苏洞——贵州侗族的村落与生活》,这时期的其他论文内容较多的与干阑式(高床)建筑考古相关。1991年,浅川滋男将这些研究成果汇集成博士论文取得京都大学博士学位,1994年这本博士论文以《住的民族建筑学——江南汉族与华南少数民族的住居论》[1]为书名出版(以下简称《住的民族建筑学》)。

中国的营造学社在1930年成立某种程度上预示着中国学者对民居研究的开始,可以猜测的是可能是在抗日战争期间,营造学社被迫南迁,经过武汉,长沙、昆明最终到达四川宜宾李庄,一路所见大量风土遗存开始引发了学社内部对民居研究的兴趣②[2]。1940年-1941年刘敦桢完成了《中国住宅概说》[3],于1957年出版,成为民居研究的重要著作。中西方学者包括日本学者都曾就此话题进行过研究,形成了丰富的理论体系③。到了上世纪八十年代,民居的研究历史已经不短了,如何从一个新的角度来研究?浅川滋男认为,现今的民居研究处在“方法”和“视野”的双重困难中。传统的历史民族学(Ethno-history)方法是基于文献的研究,即对某一种文化要素,考察其地域分布,传播途径,调查对象的物质文化的分布,是一种经验化的理解,缺乏“视野”,如戴裔煊《干阑——西南中国原始住宅的研究》和杉本尚次《日本住居源流》,即使小川徹的《民家型式谱系》也未克服方法与视野的双重困难。浅川滋男意欲突破这双重困难,首先在方法上,他认为应当使用美国的民族考古学(Ethno-archaeology)的方式,即将考古学作为人类学的分支,考古挖掘的目的是复原民族史。使用民族考古学所注重三方面的论证,迁移到民居研究中,构成民居研究的“三重论证”④[4],即不仅对包含挖掘资料,考古报告的文献进行研究,还注重对遗构的调查、分析、实证、复原,此外,民俗学神话学等民族志资料则构成第三条研究线索,以上三者,共同构成考察民居建筑的起源、发展、传播的方法,也即浅川滋男使用的“方法”。另一方面,认识人类学(Cognitve Anthropology)的理论则成为浅川滋男的“视野”。认识人类学重视文化的内在记述,致力于对对象社会母语的含义进行分析,认识人类学受到语言决定论(Linguistic determinism)⑤[5]的影响认为,语言是认识民族体系的关键,语言不同,认识世界的方式也不同。因而使浅川滋男在实质上形成了以语族划分建筑类型的研究意识。总的来说,以认识人类学的视野,使用民族考古学的方法成为浅川滋男解决这双重困难的基本着手点。

在此基础上,浅川滋男提出,需建立民族建筑学(Ethno-architecture),作为认识人类学的分支,进行民族学、地理学的分布论的比较研究,而非单纯延续过去的考古学、建筑史研究的遗构及据文献复原,以认识建筑是由一个社会里的所有构成人员共有的认识形成的,是综合性的社会的产物。研究民族传统建筑,是去研究“活生生的建筑”,相较于关心遗构的实证复原,需注重观察、分析居住环境以及建筑所处的社会。因此与研究对象相关的纵横资料,均需从历时性(Synchronic)和共时性(Diachronic)的角度进行分析解读。

2 事例分析

在《住的民族建筑学》中,浅川滋男的研究按照“三重论证”的方式展开,即一方面研究包含挖掘资料,考古报告的文献,另一方面对现存遗构进行调查、分析、实证、复原,此外,还收集民俗学神话学等民族志资料构成民族建筑史的第三条线索,力求形成具有“三重论证”的,迥异于风格建筑史的民族建筑史。浅川滋男选择的研究对象集中分布在两大区域内,第一部分集中在长江下游江南汉族居住地,第二部分则为华南少数民族聚集区。

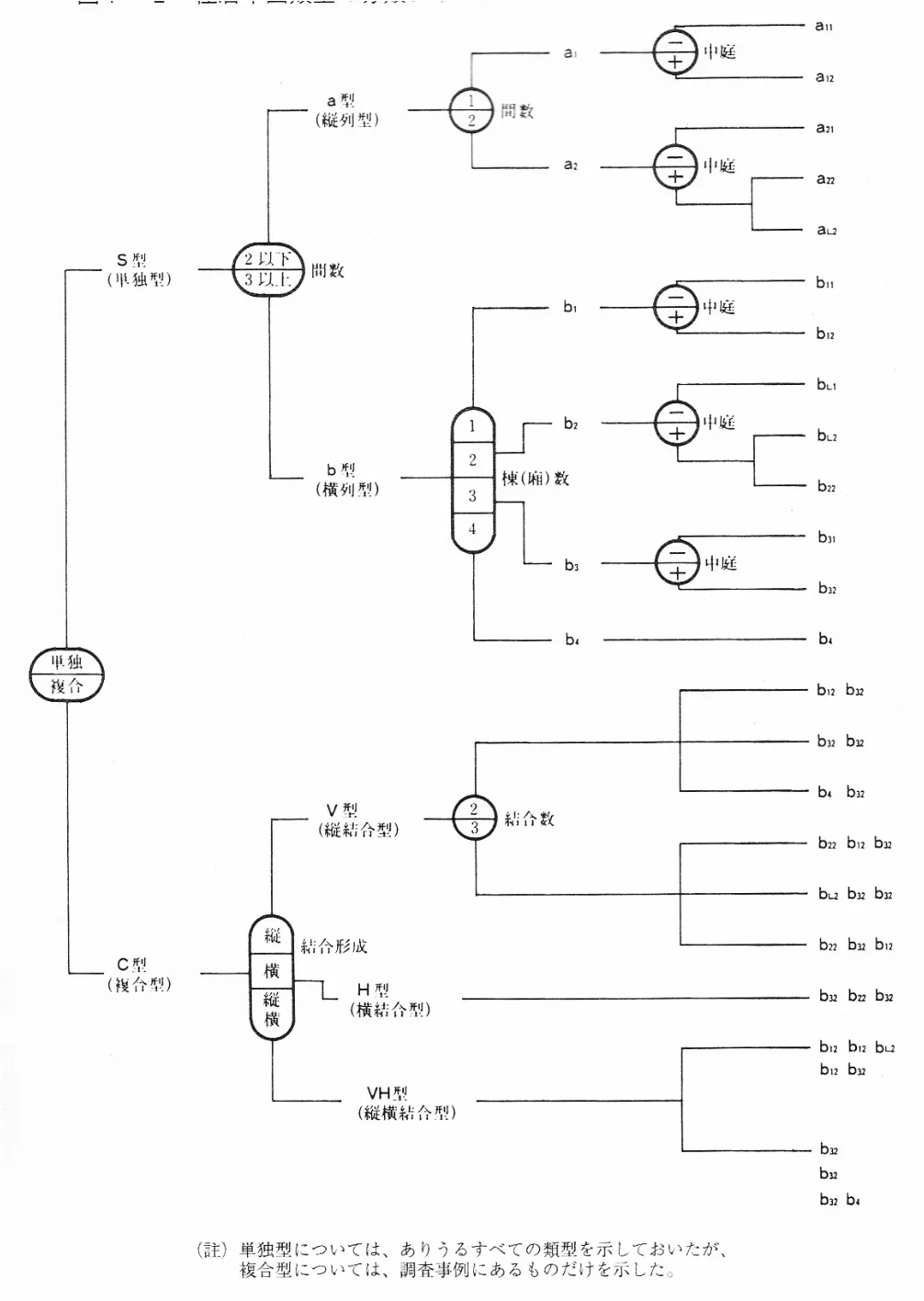

浅川滋男首先展开对长江下游地区江南汉族住宅的民族志考察,浅川滋男的目的是考察明、清住居中的“现在的生活”,收集江南汉族传统住宅(明、清)相关的民族志资料用于记述与分析,作江南传统住宅的全景式共时性研究而非建筑史的历时性研究。值得注意的是,在这一部分浅川滋男使用了有效的类型学式的分类方法。在《中国住宅概说》中,刘敦桢按照平面形态将住宅分类为圆形,长方形(纵/横)L形,三合院、四合院、三+四合院,四合院+四合院等。浅川滋男沿袭了这种分类方式,并做了更精密化的发展,几乎有效囊括所有住宅平面类型。住宅的平面总体按照“单独型”,与数个单独型构成的“复合型”分为两大类,称之为“S型”与“C型”(图2),在“单独型”中将平面按照“纵列”和“横列”分成两类,分别称为“a型”和“b型”,在“a型”中,进一步按照开间数分为a1,a2,在a1和a2下,继续按照有无中庭分为a11,a12,a21,a22,在有中庭的a22下再设一级分类为aL2表示L型平面,b型中的分类也以此类推,形成了对住宅平面清晰的五级分类(图3,图4)。

按照这种分类,进一步对住宅类型进行分析。比如S7(S-a型)是城市庶民住宅,当家族扩大时,空间小,会出现共用灶间的情况。H6(S-bL1型),J1(S-bL1型)为平面类型相同的住宅,均为乡村住宅特有的L型开放式平面,为单层,平面化发展的类型。H1(S-b32型),H3(S-b32型)是平面类型相同的住宅,均为城市住宅的平面,为多层,卧室集中于二层,围绕内院的一层空间布置灶间、堂屋、厢房。H1(S-b32型),H3(S-b32型),H6(S-bL1型)都有无空间划分的大型的三间以上大空间贯通对着内院。通过在精密分类基础上的分析,浅川滋男得出结论,城市、乡村的汉族住宅互相融合,无优越低下之分。对于空间的利用,城市、乡村的倾向一致,也有各自独特的空间利用形式。因此,城市乡村的区别不决定是否均有共同的空间划分特点,空间的划分习惯关联着农业耕作习惯。此外,浅川滋男增加了对家庭成员构成的调查,将家族构成表(世代图)与现场测绘所得建筑图并置对照,获取汉族父系家庭的空间使用序列与等级。江南的小作农家(4~5人)占80%以上⑥[6],在这种父系家庭中,正房优越性大于厢房;离正房(中心)越近,优越性越高;左边优于右边;祖庙家庙优先;长男优先。中堂侧寝,前堂后寝,前厅后堂。进一步的,浅川滋男通过对灶间与民俗的考察得出江南汉族住宅家文化、民间信仰下的住宅空间的象征意义。江南的灶间为后部的厅堂,是女性的空间,供奉一家之主灶王爷,与天上相连。⑦而住宅的门具有内与外,空间与时间划分的象征意义,人们嫁娶自东边青龙门出入,丧事自西边白虎门出入等。这种伴有丰富风土民俗在内的居住模式在解放后解体,例如获得部分所有权需与异姓人供住,分家分灶的出现,均把传统的居住模式引向新的发展。

图2 平面类型分类表

图3 实测住宅平面类型一览表

在考察江南汉族的住宅之后,浅川滋男转而开始谱系式地研究干阑式(高床)建筑,根据四川、福建遗构与挖掘资料(殷、汉的铜鼓、铜镜、画像砖、陶屋等)、民族志,与现存的高床式建筑作对比,考察其起源,并追踪了亚洲东北、华南、奄美大岛、菲律宾,特罗布伦群岛纵横资料,考察“群仓”的谱系与社会意义。这一部分的研究为历时性的研究,通过这些考察,浅川滋男形成了一系列结论。例如在关于成都十二桥殷代木构建筑遗址的考察中,根据现存地梁、墙壁、屋顶材料进行复原,地梁(平屋)与杭柱(低床)结合使用,因而浅川滋男将其判定为高床建筑(干阑)的后退形。在百花潭挖掘的战国随葬品,铜壶侧面所见高床建筑图样中,“床”由两根柱子支撑。图样描绘“宴乐”“竞射”等画面。因而浅川滋男推断春秋战国的巴蜀地区高床建筑盛行,为提供中原传来的祭礼场所,成为台榭建筑的替代品。在彭山画像砖、双流陶屋中,可见“床上”“床下”结构脱开,这与现存傣族、侗族、黎族使用通柱的干阑式建筑对比,与陶屋所见不同,浅川滋男推断为受到汉化影响所致。

图4 单独型(S型)平面类型表

为了进一步寻找汉族住居形式与少数民族的正向或逆向传播路线,浅川滋男进一步选择性的考察少数民族(黎族、侗族、苗族、布依族、摩梭人)的住居形式,与其它周边民族住居形式作比较,从建筑构法、营造技术等物质文化的角度展现汉化与维持民族特性的复杂过程。在对侗族住宅进行考察时,浅川滋男提出了女性建筑的重要性,在侗族社会中,男性占有主导,为男性主轴(父系相续、父/夫方居住)的社会,但在民俗、宗教中,女性有其优越性。山神等神灵均为女神,祭祀山神的建筑称为祖母堂,这种建筑是一种较低的干阑式(高床)建筑。四面通透,内有小室,并有“唐伞”作为神体。此外,侗族属于壮侗语族,苗族属于苗瑶语族,表面上建筑虽为同一构法,但剖面可见生活面完全不同。侗族的生活面在于“床上”“床下”,苗族的生活面则在床上二层,因此浅川滋男认为,这是源于海南苗族平地苗的居住方式,现在高山苗的住宅是平地住宅适应山地的变体,而非真正意义上的干阑式(高床)住宅。对于布依族特有的“石宅”,浅川滋男认为侗苗居住地石材也很丰富,布依族放弃干阑式(高床)建筑而选择石材造屋,应是更多来源于民族固有的住居样式,并非由地理条件决定。

在以侗族为主线的民居考察之外,浅川滋男注意到了摩梭人这一特殊群体的居住方式。摩梭人社会存在着完全迥异于其他民族的制度,摩梭人居住于金沙江上流区域,为纳西族在云南东部的地方集团,信奉喇嘛教,母系社会制度,无对偶婚制度,无“夫”“妻”“婚姻”的概念,实行“阿注婚”(阿注:朋友)。与信奉东巴教,父系社会的纳西族文化、社会差异极大。在摩梭人的居俗仪式非常丰富,比如当需要寻找建住宅的木材时,巫师取白色鸡羽献于山神,立中柱(男柱、女柱、表团结之意)。行巫术,以竹笼盛粮食与酒祭于中柱旁。再取一羽,在中柱旁绕行三圈,将鸡投向日出的方向,鸡能扑飞为吉兆。而在建造时需举行点火仪式,日期按喇嘛教选定,行仪式时,一女持水桶立于正门,一男持松明立于后门与主室。共同点火,并将水倒入锅中(五德),房屋四周与火炉同时点火,取水泼出,水火共同驱鬼。社会制度同样反映到家庭内部的居住等级上,主屋为住宅的核心,祭坛需处于一层主屋内,一家之主即最为年长的女性(长老)居住在主屋内,其青春期的子女就寝于其周围。固定阿注婚的子女住在二层较有利的位置,无固定阿注婚或者年老的男子住在二层最不利位置。祭坛象征着一家的核心,需在祭坛前用餐,每日供奉祖先。主屋内,主人需落座于女柱一侧(主侧),客人需落座于男柱一侧(副侧),只有女性主人可就寝于女柱侧等。浅川滋男以这部分民族志研究为基础又引出关于井干式住宅的谱系追踪,推定井干式住宅为西北云南特有的建筑文化。浅川滋男认为,为躲避匈奴和汉人,羌从西域和中原南迁至四川西南部和云南西北部,中原新石器时代起竖穴和“木骨泥墙”传统的确被西羌牧民带至此地。但是前汉至今,井干式建筑一直存在,究竟是当地吸收了羌的影响而发展出井干式,还是井干式为当地人自己的创造,他也并未得到结论。

3 展望

浅川滋男的研究从以下几个方面推动了中国风土建筑研究的展开:第一,将传统民居置于认识人类学的视野下加以考量,将微观研究和宏观把握结合到了一起。按语族划分民居类型,较同期的民居建筑研究超前,其实质是风土建筑研究意识的雏形。第二,打破了对中国研究“绝学”之后的僵局,也抛开了对于不从事“主流”学术研究的成见,这给日本对中国建筑与城市研究的延续起了某种程度的提振作用,同时对中国相关领域的研究者也提供了参考的作用。第三,以民族考古学和建筑学为方法,注重从文献研究与现存遗构调查以及民族志资料中挖掘民居资料进行梳理和解读,促成了民居研究方法论上的一些创新之举。

回顾浅川滋男的研究,也可见其中有某些牵强之处:第一,视野与方法的困境真的解决了吗?迁移美国认识人类学的视野以及民族考古学的“三重论证”的方法,是否就算清楚了风土建筑的这笔“糊涂账”? 第二,浅川滋男在运用建筑学、人类学、考古学、神话学、民俗学等多学科知识支撑其民居的研究,但实际进行的是基于“虫眼式”的研究,得出的研究结论较为细碎分散,有附会之处,但也不乏真知灼见,总体并未形成完整的研究体系。第三,浅川滋男大篇幅追踪干阑式(高床)建筑,显示日本学界对文化传播路线的发端始终感兴趣,修复自身“民族史”的目的事实上始终贯穿学界研究走向并延续。但是中国风土建筑遗存的类型极其丰富,浅川滋男的研究则有意无意地忽略了其他众多的风土建筑类型。总而言之,浅川滋男的研究有不尽完善之处,但不可否认,这位日本学者的研究作为一面镜子,其富有创意的角度和独到的方法对中国风土建筑研究的展开提供了很好的借鉴作用。

注释:

①田中淡:《中国建筑史的基础研究》,博士论文,1986年11月。

②费慰梅(Wilma Fairbank)在《梁思成与林徽音:探寻中国建筑历史的伙伴》(Liang & Lin: Partners in Exploring China’s Architectural Past 1984:110 )中记录道:“从北京出发至昆明经过偏远地区长达1500英里艰苦的长途跋涉中,夜宿在村子里,这些经历使得“学社社员”注意起中国住宅特殊的重要性。这些住宅的别具一格的特征,与居住所有人的生活方式的关系,以及在国家不同地区的千变万化是多么的显著和有趣。”。

③中国学者中比较有代表性的研究可参见张仲一《徽州明代建筑》(1957),李乾朗 《金门民居建筑》(1978),刘致平《中国居住建筑简史——城市、住宅、园林》(1990),龙炳颐《中国传统民居建筑》(1991),吴良镛《北京旧城与菊儿胡同》(1994),陆元鼎 《中国民居建筑》(1996),单德启《中国传统民居图说》(1998),阮仪三《江南古镇》(1998),陈志华 《中国乡土建筑》(新叶村、诸葛村)(1999)等,西方学者的研究可参见夏南希(Steinhardt Nancy) Chinese Traditional Architecture(1984),那仲良(Ronald G Knapp) China’s Vernacular Architecture:House Form and Culture(1989)等,日本学者的研究可参见河村五朗《战线·民家》(1943),浅川滋男《住まぃの民族建築学》(1994),茂木计一郎 稻次敏郎 片山和俊《中国民居の空間を探る》(1996)等。

④顾颉刚(1893-1980)提出古史研究中的文献学、考古学、民俗学的“三重论证”的古史研究方法,比王国维多一维论证,见顾颉刚《中国上古史研究讲义》自序一(1930年1月3日:中华书局1988年出版,P1-2)“中国的古史,因为糅杂了许多非历史的成分,弄成了一笔糊涂账。……我们现在受了时势的诱导,知道我们既可用了考古学的成绩作信史的建设,又可用了民俗学的方法作神话和传说的建设,这愈弄愈糊涂的一笔账,自今伊始,有渐渐整理清楚之望了。”

⑤语言决定论提出人的思维由语言决定,“语言决定认识”,Sapir-Whorf Hypothesis甚至认为“不存在真正的翻译,除非抛弃自己的思维方式,习得目的语本族的思维模式”。参见Goodenough. W.H.,Cultural Anthropology and Linguistics, Monograph Series in Languages and Linguistics (ed.,P. L. Garvin),Georgetown University,1957

⑥费孝通1936年对太湖南岸开弦村调查发现,该村有两对夫妻以上构成的家庭占10%以下,大多数家庭不超过4人。1939年,满铁上海事务所对江苏太仓沙溪镇调查发现,80%的家庭是由4至5人组成的家庭,人均耕地16.5亩。故江南存有小作农家的现象。

⑦浅川滋男在该部分研究引用“若是,则妻妾婢媵。是婢人中之榻……以妻妾为人中之榻。”(李渔《一家言》卷五,器玩部)之语,说明灶间作为女性空间的认识渊源。

参考文献:

[1]浅川滋男.住まぃの民族建築学[M].東京:建築资料研究社,1994.

[2]Wilma Fairbank.Liang & Lin:Partners in Exploring China’s Architectural Past [M].Philadelphia:University of Pennsylvania Press,1984:110.

[3]刘敦桢.中国住宅概说[M].天津:百花文艺出版社,2004.

[4]顾颉刚.中国上古史研究讲义[M].上海:中华书局,1988:1-2.

[5]费孝通.江村经济[M].北京:北京大学出版社,2012.

[6]Goodenough W H.Cultural Anthropology and Linguistics,Monograph Series in Languages and Linguistics[M].Georgetown University,1957.