“非主流”工业建筑再生记*

——记一项毕业设计成果对比

2018-05-08侯宇锋

王 昕 侯宇锋

1 引言

在杭州莫干山路与隐秀路交界处向西第二个路口处(图1),有一根高高耸立已停止使用的烟囱,烟囱周边是城市中显得有点少见的空地,空地外围的城市周边密布着高层住宅及隔街已初具摸样的大型商业综合体(图2)。空地内部,有几幢不起眼的灰色破旧小楼,已停止使用,建筑外立面上那些空而破败的洞口使得建筑呈现出一种废弃物的模样,与其所在的城市位置显得格格不入,但它们其实曾是这空地上的主体建筑---原杭州协联热电有限公司厂区建筑的一部分---当整个厂区在世事变迁中只剩下这几幢孤单小楼时,它们的归宿却成了难题。之所以说它们是难题,因为一方面,这几幢“非主流”工业建筑(这几幢灰色小楼,暂且将其称为“非主流”工业建筑)身处的地块因为城市发展而逐渐由边缘地带成为核心区域,地块呈现出的低密度成长痕迹在周边的高密度城市环境中,显得格格不入,新的开发建设势在必行,这几幢“非主流”工业建筑必然面临着选择:1)拆除;2)改造利用;3)作为历史存在过的标记完全保留;但另一方面,这几幢“非主流”工业建筑自身条件一般,从外观上看,这些小楼不具备那种“主流”工业建筑所特有的品质,如高大奇异特殊的建筑主体形象,复杂的管道和结构体系等,这使得它们很难成为具有符号化的标志性建筑物,无形中减少了对其实施再利用的可能方式,而作为普通建筑,这几幢小楼已是破旧不堪(图3),难以使用,似乎已经完成了其历史使命,在衰败中等待着新建设到来时被更替的命运。在土地资源如此珍贵稀少的现实条件下,新土地开发强度带来的对建筑密度及容量要求会对原有建筑产生强烈的拆除愿望,如果对其进行保留,势必会对建筑新利用方式提出较高标准,因此也就使得这些建筑本身对人们呈现出了成为“难题”的状态…这些“非主流”工业建筑是否需要保留?如果保留,该如何保留?

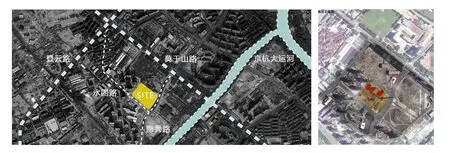

图1 基地位置图

图2 基地周边环境

图3 废弃工业建筑

查阅文献,可以发现,工业遗产涵盖的面较广:“凡为工业活动所造建筑与结构、此类建筑与结构中所含工艺和工具以及这类建筑与结构所处城镇与景观、以及其所有其他物质和非物质表现,均具备至关重要的意义…工业遗产包括具有历史、技术、社会、建筑或科学价值的工业文化遗迹,包括建筑和机械,厂房,生产作坊和工厂矿场以及加工提炼遗址,仓库货栈,生产、转换和使用的场所,交通运输及其基础设施以及用于住所、宗教崇拜或教育等和工业相关的社会活动场所。”也就是说,一旦认为是工业遗产,几乎所有与之相关的建筑内容都有保留价值,这也意味着,对于这几幢“非主流”工业建筑,在条件许可的情况下,保留下来肯定比直接拆除好,因为这些看似破旧的建筑中,承载着时间,承载着记忆,是唯一的存在,无法替代,也是城市复杂性和多样性的内在力量。并且这样一种“非主流”的建筑遗存所在,在当下的城市更新建设之中,具有某种普遍性,由这些普通的,貌不惊人的个体建筑构成了城市的基底色彩,形成城市特有的基调,于是,无论从理论上,还是从实际基于城市给予人们的情感关联考虑,对这些建筑的保留都具有无可替代的文化意义。相比最简单的直接拆除方式,保留具有明显意义,那么保留方式则成为需要探索思考的问题。

建筑所处用地四边外围分别接临不同等级的城市道路(北边月亮路、西边热电路、东边郡庭路和南边隐秀路),用地偏东南边的隐秀路等级较高,其两端一头与城市主干道莫干山路相连,另一头与登云路连接(参见图1),可以预见其将成为一条繁忙的城市道路,隔街是正在兴建的大悦城商业综合体。四边道路围合出的整个用地面积约21800平方米,高耸的大烟囱靠近隐秀路,另有两个可移动的龙门吊,那几座“非主流”工业建筑沿着郡庭路从南向北依次排开,占据了基地东北边。

用地范围内的建筑高高低低,其实已经是历史变迁过程中保存下来的部分建筑了,在周边环境的映衬下,它们尤其显得不同,那些高大空洞的建筑骨架与周边生机勃勃的新开发建设对比显得格外醒目,仿佛奔流不息的湍流中一块安静静止的岩石,让人联想到“废墟之美”——‘废墟’中的建筑因为时间作用而显得没有新建建筑那么凌厉,有一种柔和模糊的东西在其中——也就是需要依靠人们的想象力去解读补充的部分——这些“虚”的部分因为人不同而能呈现出丰富多样的可能性。因此,可以发现,对这些“非主流”工业建筑的利用方式探讨就转换成了对实体视觉图像和虚体文化解读关系定位的平衡,提出了一个视觉图像和文字解读相互之间究竟是怎样一种关系的问题,也是涉及到这类“非主流”工业建筑存在方式的理论问题——那些残垣断壁与所依附的环境呈现出的视觉景象,赋予人们进行解读时的不同可能性——视觉图像是单一固定的,但解读因为人的不同而各种各样。如果以这样一种观点来看待城市热气腾腾的建设中仿佛静止一般的“残破”遗留建筑,就会获得一种接近城市基因的途径,也就是那些积淀了时间因素的人存在的痕迹,并且是有生命力的痕迹,这些具有生命力的痕迹就是城市基因,就是城市特质文化所在,它在时间因素中生长,积累,形成一个城市与众不同的气质和精神。当然,这种城市文化基因载体的“废墟”并不等同于随意的残破建筑物,它需要保持某种“美感”,某种与当代城市生活相对应的美感,也即能够适应变化着的城市空间秩序。因此问题进一步具体为如何在建立遗留建筑与城市空间秩序的基础上,保持遗留建筑所具有的时间感带来的“废墟”美。

2 设计案例对比分析

2016年与2017年两年,两组建筑学毕业生分别对这块地的发展可能方式进行了设计探索,通过对比两组的探索成果,也许可以稍许领会到一些这块用地中可变和不可变的东西而有所收获,那些不可变的东西就是“废墟”中存在的生命力,它们是隐晦无言的,而设计过程就像是在迷宫中探索,寻找沉默不语的基地空间密码,从而能赋予用地以真实的生命活力,而时间,再次在这种不断的探索思考中显示了它的力量。

2.1 设计者需要解决的问题

一)如何在城市背景下定位这块用地的发展性质与方向,使之能与城市发生有效关联,从而具有持久生命活力?也许体现在建筑新功能注入,形式及空间特性塑造等,以及在城市发展定位下,如何组织用地内部空间,使之对外能与外部环境产生关联,对内能激活各个单体建筑,形成具有生命力的相互关系……也就是寻找基地的空间密码,能激发出基地的活力;二)对待遗留工业建筑,采用何种利用方式?新旧建筑如何相处?包括如何对待基地内部的“非主流”工业建筑及颇为“主流”的工业建筑构筑物与设备——大烟囱和龙门吊……这两个问题中有些因素并不是由建筑师能左右,有些则仰赖于建筑师的主动创造,就建筑师工作的本质而言,全过程的参与本来是建筑师必须训练的专业内容,本文通过对比2016年第一次进行这个设计项目及2017年再次进行这个项目探索后的结果,反思对这两个问题的思考所发生的变化以及由此得出的阶段性思考结果。

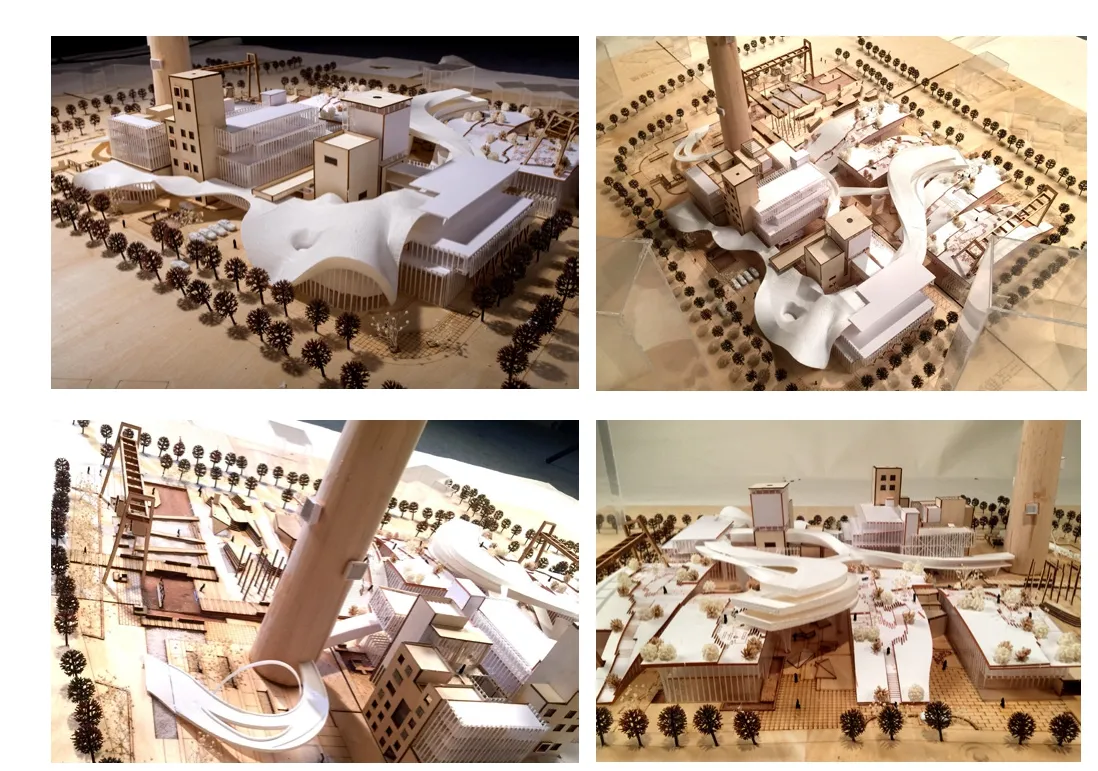

首先从总图布局对比2016年与2017年两届毕业设计成果(图4—图7)。从整体来看,2016年与17年的方案在总体布局上异同比较主要体现为以下几点:1)在整体布局上都有一条南北向的中间通道,把用地分为左右两边,通道北边与基地隔街北边的小区开口对应,而南边的收头方式则不同——2016年的方案是垂直通向了基地最南边的广场结束,而2017年的方案则以斜向切割方式与南边广场衔接,形成基地内的中心焦点,轴线偏转塑造了与用地西边的关联;2)南面均设置为大广场,但与城市的关联方式不同——2016年的方案以非常犀利的边界切割出一块空地,而2017年的方案中,建筑物隐藏至地下,南面用地以开放的方式面对城市,包括用地隔街相望的大悦城,边界呈现出一种开放的态势;3)被中轴线分成东西两块的用地,在2016年的方案中,可以很明显地看到有一个空中连廊把两块地联系起来,这个空中连廊漂浮在空中,仿佛一条盘旋的有生命活力的巨龙似的,在形式上动感强烈,试图把整个基地的各个部分联系起来,而2017年的方案对于东西两块地分隔状态则试图通过步行花街和空中走廊以及屋顶来加强关联性,在视觉上并没有强调,而是在使用中体会出来;4)对于烟囱的处理,2016年的方案是把烟囱作为单独元素设置的,而在2017年的方案中,烟囱成为南广场与中轴线转接的视觉空间焦点;5)在与城市街道界面关系的处理上,2016年与2017年的方案思路基本一致,即东西街道界面尽量加强密度,沿街设置大量小尺度建筑,并设置通道从城市界面进入基地,但正如前面介绍的一样,2016年设置的空中连廊起到了决定性的作用,蜿蜒的空中‘巨龙’把地面抬至了二层及以上高度,成为周边城市环境中的标识物,而2017年的方案在西边的斜向布置则暗示了与周围城市街道空间肌理的一致性,延续了区域城市空间,是一种低调温和的城市空间处理方式;6)在功能注入上,两次设计均以文化类型为主导方向,但具体落脚点不同,2016年有主题酒店、社区服务点、菜场等,2017年包括展览馆、教育机构、菜场等,相较而言,2016年的建筑功能注入更多样复杂,2017年的设计对功能注入更为现实具体,落地性更强。

2.2 对城市空间秩序的理解

16年的方案更强调地块自身的凌驾,突出与周围用地,强调其与众不同,具有某种标志性意义,对城市空间秩序是跳跃的,中断的,而17年的方案则显得低调得多,对周围的城市空间秩序尽量延续,以一种谦卑态度显示自己的存在。

图4 总体设计 从北向南看基地左:2016年方案 右:2017年方案

图5 总体设计 从南向北看基地左:2016年方案 右:2017年方案

图6 总体设计 从东边看基地左:2016年方案 右:2017年方案

图7 总体设计 从西边看基地左:2016年方案 右:2017年方案

其次从对废弃建筑物的处理概念和角度来对比两年的方案(图8-图9)。原有的遗留建筑大致位于基地东面,从南向北有两列,2016年和2017年的方案处理都是把新旧建筑区分开,外观上新旧建筑两者明显不同,旧建筑外观上基本保留原样,新建筑采用与旧建筑区分明显的外观材料,但因为功能选择不同,就整体而言,2016年与2017年的方案中新旧建筑的结合方式不同:2016年的方案中,新建建筑几乎填满了旧建筑周边以及屋面,巨大的新建漂浮物串联了整个基地,旧建筑在新建筑的填充下显得微不足道;2017年的方案则用院落组织新旧建筑,相较而言留白更多,旧建筑较为明确地凸现出来,新建筑用一种平淡低调的方式衬托着旧建筑的存在;而在建筑单体处理上,2016年与2017年的方案对旧建筑在外观上似乎都尽量少触碰,尽量坦露出其本来面貌,不过2016年的方案中旧建筑单体几乎是完全内向的,与新建建筑是互相独立的态势,而在2017年的方案中,旧建筑通过屋面处理,塑造出变化的外轮廓线,与新建筑发生关联。无论2016还是2017年的方案,对旧建筑内部的结构体系均予以保留,在原有空间格局控制下,尝试新功能利用的可能,在内部有比较明确的更新利用。

图8 2016年新旧建筑相处方式

图9 2017 新旧建筑相处方式

2.3 对遗留旧建筑的态度

16年与17年的处理都是探索性质的,对于“废墟”的美感如何体现,如何在与周边环境空间秩序相关联的基础上尽量少改变原建筑,都进行了一定的探索。两年的方案探索之后,针对这一类实际生活中的设计问题,认识逐渐清晰起来,归纳起来,主要有以下3点:1)建筑师的设计并不是单纯直接从建筑设计开始。对于这句话的理解,实际梳理出对建筑设计判断的标准来,也就是说,建筑设计的动力来自对实际问题的发现、分析、探索和思考,由对实际问题的判断而推进并提出好的解决方案的设计才是真正有价值的设计。城市中所有的建筑,最后的出路都在于顺应城市整体发展趋势而生长变化,没有一幢建筑能脱离城市空间格局而独立存在,没有一幢建筑能离开人的使用而独自存在,建筑的生命在于人们的参与,人们的参与就离不开功能的设置。当城市扩张使得建筑用地变成城市中心时,原有用地上的建筑功能类型则面临迁移改变的命运——土地追求更有价值的城市使用功能注入,那么什么是更有价值的使用功能?例如在这个项目中,2016年的设计更多是从形式上塑造基地内的互相关联性,因此产生了较为夸张的漂浮连廊设计,人们从地面并不方便进入建筑之中,并且用地内注入了较多的新功能,如社区医院、菜场、宾馆等,对这些功能设置得考虑不够周全,导致基地内过于拥挤,而2017年的方案中,南广场一带的地下展览馆设计在功能安排上还需要斟酌……建筑师在进行设计之前,需要投入大量精力进行调研分析,寻找基地对建筑而言释放出的空间密码,确立真正需要解决的设计问题,进而找到进行建筑设计的钥匙;2)单体建筑必须在城市中存在,城市才是建筑单体存在的根本。城市中某个地块的功能更换,放在中观尺度上也许是地块内部封闭的自我更新过程,但在城市尺度,其意义则完全不同,这种不同,最重要体现在对街区生活内容形态地重塑上——而这正是城市赋予人们最为神奇的场所记忆——究竟什么保留了下来,什么又正逐渐逝去和改变。对这块基地而言,无论是2016年的方案还是2017年的探索,都努力让基地与周围的城市发生关联,但手法却不尽相同——2016年的方案中使用了高密度的方式,沿街以一种充满压力的方式逼迫过来,形成了很明显的基地内外边界,而2017年则采用了把城市空间引入基地内部的做法,在西南边采用斜向切角,使得大烟囱成为城市中的一个部分(图10)。在此,我们可以很明确地提出必须注重城市公共空间塑造的观念,只有公共空间才是基地与城市关联的最重要因素,而对公共空间使用方式地探索则成为延续基地生命力的关键点;3)对于单体建筑而言,无论是否是工业建筑遗存,对于旧建筑是否保留已不太容易产生分歧,对旧建筑原外观的尊重也基本成为共识,并且也基本同意通过注入新的功能来实现对旧建筑的保护,“适应性的利用是对工业遗产最好的保护,这是一种更深入、实际且积极的保护观。具体而言通过一定的技术改造,在旧的建筑中融入新功能,实现控件的适应性发展;新功能的植入使工业遗产获得新的城市功能得以再生,促进城市功能的完善”。但对新旧建筑的结合房是却有不同途径——有的保留旧建筑的外观和内部主体结构,其余部分则完全新建;有的则让新建部分与原有建筑保持一定距离,凸显出旧建筑的存在;有的新旧建筑完全结合在一起,彼此使用的材料非常接近,不仔细看难以分辨两者的区别。关于这些不同的处理方式,需要随着技术的进步,而创造出精细的细节来支撑旧建筑的再生。

3 结语

回到文章的最初问题---在城市用地中的废弃工业建筑该如何获得生长的力量?如何在遵守城市空间秩序的同时,保持遗留建筑所具有的时间感带来的“废墟”美。从现阶段的探索来说,首先得尊重这些“非主流建筑”所呈现出的时间作用结果,让时间因素带来的模糊性得以完整表达;其次要通过设计引导人们去解读这些视觉图景带来的想象空间,可以是功能上的转换,或者隐喻建立与过去的连接;而最关键的是要在“废墟”与当代城市空间秩序之间建立秩序,让“废墟”能融入当代空间语境而获得持续的生命力。从建筑学能控制的领域而言,涉及到与城市的关系以及对新旧建筑关系处理方式选择---从两年设计探索呈现出的不同成果形式,反思之后得出了上述一些结论,即必须通过大量社会调查寻找建筑所在基地的设计问题所在,以及把城市公共空间引入基地而给予基地以持续的生命活力,在技术支撑下,不断探索对旧建筑利用的更多样方式,如互动建筑等,在此不再赘述,所有的目标则是指向一个,即创造更有意义和特征的我们的城市。

图10 基底内公共空间处理方式左: 2016年方案 右:2017年方案

参考文献:

[1]张乔珍.播散在城市的记忆—武汉工业遗产保护探微[J].中华建设,2013(03).

[2]刘洁,等.文化引导型城市更新下的谢菲尔德的工业遗产保护[J].工业建筑,201(44)3:181.

[3]虞刚.走向互动建筑[M].南京:江苏凤凰科技出版社,2017.