骨盆骨折术后深静脉血栓形成的预防及护理

2018-05-05吴海燕张国翠吴玲娣孙勤芳

胡 燕,吴海燕,张国翠,吴玲娣,孙勤芳

(绍兴市中心医院,浙江 绍兴 312030)

深静脉血栓(Deep Venous Thrombosis,DVT)是骨盆骨折术后较为常见的并发症。临床表现主要有患肢疼痛、压痛、伴随出现肿胀、较浅的静脉曲张等症状。其中部分患者可能发展成为致命的肺栓塞,危及患者的生命。徐园等[1]调查研究发现,目前国内尚缺乏一致的深静脉血栓预防护理指南及深静脉血栓风险评估工具。2015年1月至2016年12月我院骨科收治的骨盆骨折手术患者96例,对其中的48例予以综合护理干预,明显降低了患者深静脉血栓的发病率, 现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

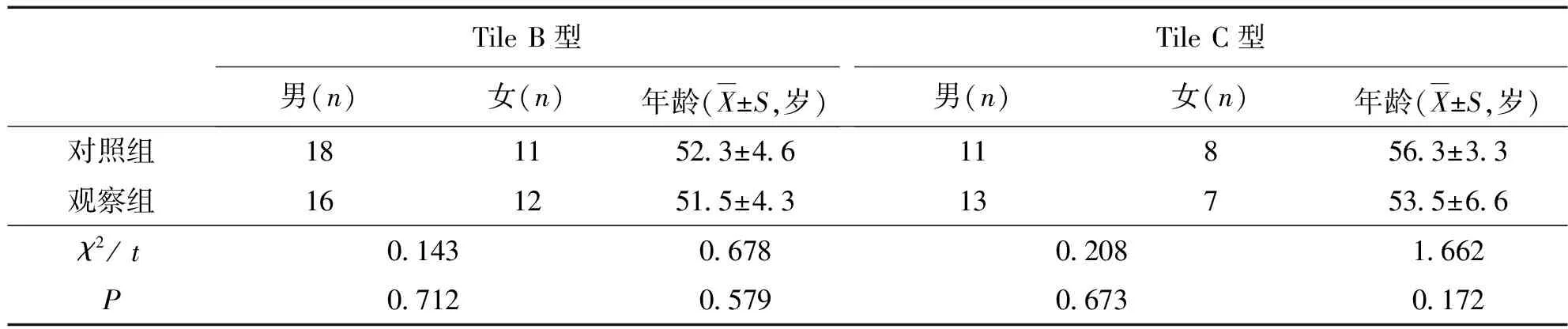

入选本组96例骨盆骨折手术患者均为Tile B型(57例)和C型(39例),B型患者采用前环内固定或外固定治疗,C型患者均前后环同时固定。先按两类不同骨折类型分层,两型患者样本均采用随机数字表法根据入院顺序依次选择进入观察组和对照组,直至所需患者样本收集完毕。Tile B型患者中对照组29例,男18例,女11例,平均年龄(52.3±4.6)岁,观察组28例,男16例,女12例,平均年龄(51.5±4.3)岁;Tile C型患者中对照组19例,男11例,女8例,平均年龄(56.3±3.3)岁,观察组20例,男13例,女7例,平均年龄(53.5±6.6)岁,2组各层级之间一般情况比较差异无统计学意义,具有可比性。见表1。

表1 2组患者一般资料对比

1.2 纳入标准

(1)既往无下肢血栓性疾病及心脑梗塞病史;(2)入院凝血功能检查正常,B超检查未见下肢静脉血栓形成者。

1.3 排除标准

(1)不符合纳入标准患者;(2)骨盆骨折保守治疗患者。

1.4 护理措施

对照组实施常规护理,予健康教育,讲解骨折手术方法,宣传下肢深静脉血栓形成的高危因素,告知患者戒烟,低脂饮食,术后抬高患肢,定期进行按摩,遵医嘱进行护理。

观察组采用综合护理干预措施,分为2个步骤,血栓风险评估及根据评估结果采用相应的干预与护理。具体措施如下:(1)风险评估。采用Caprini量表[3]对所有患者进行血栓风险评估,低危(0~1分)患者采用基本预防,中高危患者(2~4分)采用基本预防、物理预防及药物预防,极高危患者(>=5分)上述措施签字确认,高位监控,严密观察;(2)基本预防。围手术期合理膳食,多喝水,避免血液高凝;术后尽早功能锻炼,改善血液循环;尽量避免下肢静脉穿刺或留置管路,防止静脉损伤;(3)物理预防。下肢气压泵每日2次改善循环,间歇期穿戴弹力袜,但使用前须排除其禁忌症,如下肢动脉病变、动脉硬化、严重周围神经病变、充血性心力衰竭、腿部畸形、肢体坏疽、严重蜂窝织炎等等,对于已发生血栓患者禁用;(4)药物预防。低分子肝素0.4ml皮下注射,每日1次,术前1d停用,术后12h后继续每日0.4ml皮下注射,于术后10d停用,用药期间,仔细观察有无切口及皮肤黏膜出血,有无肉眼血尿血便,咳痰是否带血,女性有无阴道出血,穿刺时针孔是否渗血等。

1.5 观察指标

(1)下肢肿胀发生率。皮尺测量双侧髌骨上5cm处及小腿腓肠肌肌腹最粗部位直径,评估患侧肢体肿胀发生情况,以肿胀发生患者与该组样本量的比例表示发生率。注意两侧肢体测量部位须平面一致;(2)下肢疼痛发生率。根据患肢疼痛发生的患者与该组样本量的比例表示疼痛发生率;(3)深静脉血栓形成率。对于有肢体肿胀或疼痛症状患者采用下肢深静脉B超明确有无血栓形成。同时由于部分患者存在无症状性下肢静脉血栓,故所有患者隔日复查凝血功能,对于D-二聚体持续升高者,即便无临床症状,术后第3d、7d、14d常规复查下肢深静脉B超,以血栓发生患者与该样本量的比例表示血栓形成率;(4)股静脉流速。以彩色多普勒超声测量2组患者手术前后股静脉血流速度,以cm2/s表示。

1.6 统计学处理

采用SPSS19.0统计学软件对数据进行统计分析。以P<0.05表示差异具有统计学意义。

2 结果

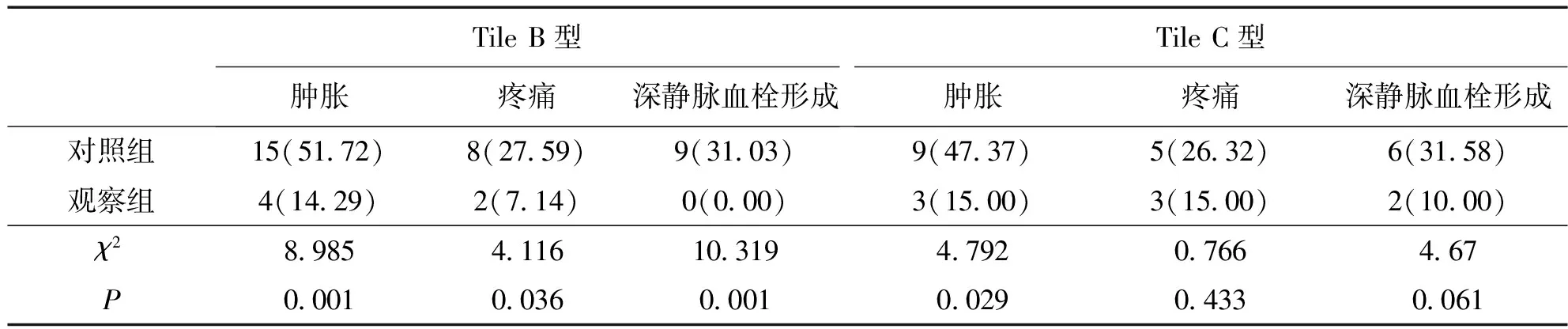

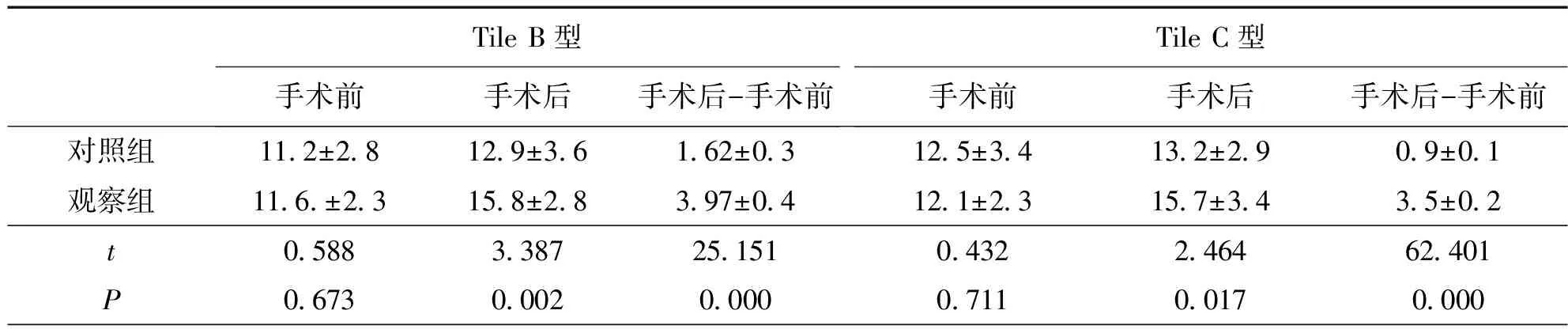

观察组有2例发生深静脉血栓,发生率为4.2%,而对照组有15例发生深静脉血栓,发生率为31.3%,差异具有统计学意义(χ2=12.080,P=0.001)。见表2。同时各层级间比较Tile C型发生率(20.5%)高于Tile B型(15.8%),χ2=5.77,P=0.018。采用综合护理干预后,观察组的股静脉流速高于对照组(P<0.05)。见表3。

表2 2组下肢肿胀、疼痛及深静脉血栓形成率[n(%)]

表3 2组护理前后股静脉流速(cm2/s)

3 讨论

3.1 结果分析

根据表2数据可见,观察组有2例发生深静脉血栓,发生率为4.2%,而对照组有15例发生深静脉血栓,发生率为31.3%,差异具有统计学意义(P<0.05),同时各层级间比较Tile C型发生率(20.5%)高于Tile B型(15.8%)(P<0.05)。其原因可能为综合护理干预包括了术前评估和评估后的干预。术前评估采用Caprini量表[3]来对所有纳入研究的患者进行评分,并根据危险程度给予不同的干预措施,同时物理预防协助下肢肌肉做功,改善血流状况,药物预防降低血流高凝状态,均对深静脉血栓形成起到明显的抑制作用。Tile B型骨折手术后,观察组的肢体肿胀、疼痛及深静脉血栓发生率明显低于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05)。2组Tile C型患者肢体肿胀具有明显差别,而肢体疼痛及深静脉血栓情况无差异,可能与随着骨盆骨折严重程度增加,患者术后主诉症状较多,且本研究样本量不足有关,须后续进一步研究讨论。表3显示2组患者在手术前股静脉流速无明显差异,而手术后由于骨折部位即刻稳定,术后护理与功能锻炼较术前更为方便,患者依从性增加,2组患者股静脉血流均较术前加快,但综合护理组比常规护理组静脉流速改善更加明显,其差异具有统计学意义(P<0.05)。

3.2 结论

综合护理干预措施有助于减轻骨盆骨折术后肢体肿胀及疼痛,降低深静脉血栓形成,改善术后股静脉血流。但临床应用中本研究仍然存在不足之处,须加以重视:(1)目前国内尚缺乏统一的深静脉血栓预防护理指南及血栓风险评估工具,Caprini 量表可能存在评估量大、耗时时间长,缺乏实验室检查等特点[4],且适用范围较广,缺乏特异性,运用于骨科的准确性有待验证。目前尚未研发出适用于骨科的特异性筛查量表,这给骨科疾病DVT 的风险评估带来很大的局限性,仍是今后需要突破及研究的重点。(2)并非所有下肢静脉血栓形成患者,均表现为下肢的疼痛肿胀症状,由于其血管尚未完全闭塞,静脉回流存在,可无任何上述表现,称之为无症状性深静脉血栓[2],因此需严密监测凝血功能,对于D-二聚体持续升高患者,尽管症状与体征不典型,仍需定期复查下肢静脉B超已明确诊断,并且此类患者亦有可能发生致命性的肺栓塞,需引起高度重视。

[1]R徐园,杨旭,王晓杰. 国内深静脉血栓预防护理现状的调查研究[J]. 中华护理杂志,2015,50(10):1222-1225.

[2]邱贵兴,杨庆铭,余楠生,等.低分子肝素预防髋、膝关节手术后下肢深静脉血栓形成的多中心研究[J].中华骨科杂志.2006,26(12): 819-822.

[3]高娜.北京协和医院骨科护理工作指南[M].北京:人民卫生出版社,2016:33-35.

[4]张成欢, 刘云. 骨科手术患者相关血栓形成风险评估的研究进展[J].医学研究生学报,2015,28(4): 445-448.