人的城市化:基于功效系数法和赋值法的研究视角

2018-04-20陈景信梁敏仪

陈景信,梁敏仪

(1.暨南大学经济学院,广东广州510632;2.广东花城工商技工学校(广州工商学院公开学院)基础组,广东广州 510850)

十八届三中全会审议通过的《决定》指出:“坚持走中国特色新型城镇化道路,推进以人为核心的城镇化”,中央城镇化工作会议也提出“推进农业转移人口市民化,解决好人的问题是推进新型城镇化的关键”。因此,坚持“以人为本”理念,有序推进农业转移人口市民化已成为新型城镇化工作的首要任务。经统计,城镇人口从1978年的17 245万上升到2014年的74 916万,且36年间城镇人口呈逐年上升态势①。目前,在新型城镇化背景下,“人的城市化”问题备受政府部门和社会各界的关注。学术界对于“人的城市化”研究仍相对薄弱,主要停留在定性分析层面。正因此,本文在解释人的城市化内涵基础上,把握人的城市化现状,进而重点研究其指标体系和评价方法,为定量研究“人的城市化”提供方法和思路。

一、人的城市化

城市化的基本含义是指变传统落后的乡村社会为现代先进的城市社会的自然历史过程[1]。从现有研究来看,学者们普遍关注城市化的经济性、效率性和物质性,而往往容易忽视城市化的两大核心问题——城市化究竟是“为了谁”和城市化的本质目标“是什么”。从经济社会转型来看,人的城市化被界定为农民市民化,认为“人的城市化”是农民在就业方式、身份地位、价值观念等方面向市民生活方式转化[2-3]。从制度障碍来看,我国以户籍制度和土地制度为核心的城乡二元体制是阻碍农民融入城市生活的制度根源,因而需从根本上改革户籍制度和土地制度,赋予农民与城市居民相同的合法身份和社会权利[4-6]。虽然当前研究已把农民作为人的城市化的主体,然而明显不足在于,人的城市化被认为是农民被整合、被同化于城市经济系统的市民化过程,农民在城乡流动进程中的主观能动性没有得到应有的重视[7]。鉴于此,本文认为“人的城市化”是农业型农民主动追求城市化并能实现享有与城市人同等待遇的过程,而非仅让农民进城的城市化。

二、中国人的城市化现状

随着中国经济的高速发展,城市化水平从1978年的17%提高到2014年的54.77%①。在城市化进程中,我国人的城市化现状如下:

(一)农村人口向城市转移呈上升趋势

经考察1994~2014年城市人口变化情况发现,20年间城市人口总量翻了1倍多,且新增外来人口以年均超1 600万的数量增加②。此外,若考虑当前城市农民工候鸟式迁徙,农转非农的人口规模必然超出城市常住人口统计量。

(二)代际合作分工追求城市化

农村普遍的家庭结构是包括“父-子-孙”三代直系亲属的“三代家庭”[8],家庭成员通过代际合作分工完成城市化,其中涉及配置资源的基础性结构[9]。具体来说,父代居住在农村中获得务农收入,不仅能够给子代提供进城的资金,而且能够维持农业再生产;另外,如果一次分工不能实现城市化,父代年老后就由原来的“子-孙”形成新的“父-子”代际分工的循环结构。显然,这是一种“自由进城,顺利返乡”的弹性城市化模式,“返乡”并非一般物理空间意义上返回农村成为农民,而是农民能够从农村获得资源。这种模式的城市化让农民保持了充分的主动性和选择权,符合“人的城市化”原则[7],并揭示出农民家庭追求城市化的基本机制。

(三)呈现阶段性

人的城市化一般被分为3个阶段。起步阶段。农民从农业生产领域转向非农产业领域,采取“候鸟式”流动,形成工农兼业、城乡兼跨的就业模式[10],实现了个体性、暂时性迁移;半城市化。农民在身份地位、价值观、社会权利及生活方式等方面没有融入城市制度、社会和文化系统,处于一种介于回归农村与完全城市化之间的状态[11];完全城市化。即无论户籍身份是否转为了“市民”,农民在生活方式、思维方式、身份认同等方面已实现市民化,能够完全依靠城市资源实现家庭再生产。

三、中国人的城市化评价指标体系构建

(一)新型城镇化背景下人的城市化评价指标体系

新型城镇化背景下,人的城市化综合评价指标必须具备解释功能和评价功能。本文分别从社会、政治、精神文化三大层面,选取具有代表性的指标构建“人的城市化”指标体系。社会效益体现在经济生活和公共服务上,直接反映我国城市化现状;政治效益反映个人权利和社会参与的情况;精神文化效益反映人们的思想观念和文化教育水平。根据层次分析法,第一层为准则层;第二层为指标层,涉及经济生活、公共服务、文化教育等方面共18项指标;第三层为目标层。总之,紧密围绕新型城镇化的核心——人的城市化,制定科学的评价指标体系,应尽可能考虑到农业型农民追求城市化过程中的客观条件、主观行为和态度。但是,由于人的城市化本身的复杂性,在构建指标体系(详见表1)过程中难免存在诸多疏漏,故本文旨在抛砖引玉。

表1 人的城市化评价指标体系

(二)测算方法

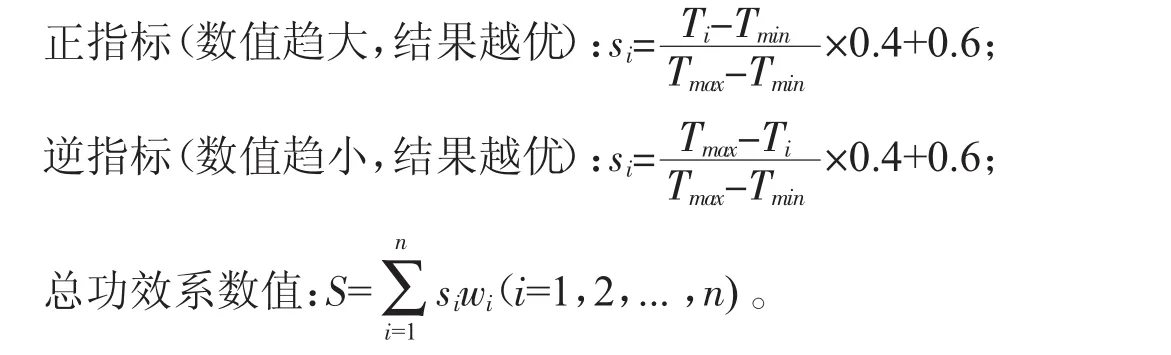

1.定量指标功效系数法

功效系数法是根据多目标规划原理而建立的一种评价方法。前述可知,人的城市化所涉及的指标繁杂,且性质与度量单位也存在较大差异。因此,本文尝试运用功效系数法对其进行定量评价。该方法要求对各指标分别确定一个满意值与不允许值(通常为最大值和最小值),然后以满意值为上限,以不允许值为下限,将每个指标无量纲处理,即转化为相应的功效系数值,再经加权几何平均得出总功效系数值对评价对象做出评估。总功效系数值越大,说明评价对象综合状况越佳[12]。计算过程如下:

其中,si表示第i个指标的功效系数值;Ti表示第i个指标的实际值;Tmax和Tmin分别为第i个指标的满意值和不允许值;wi为第i个指标的权重。

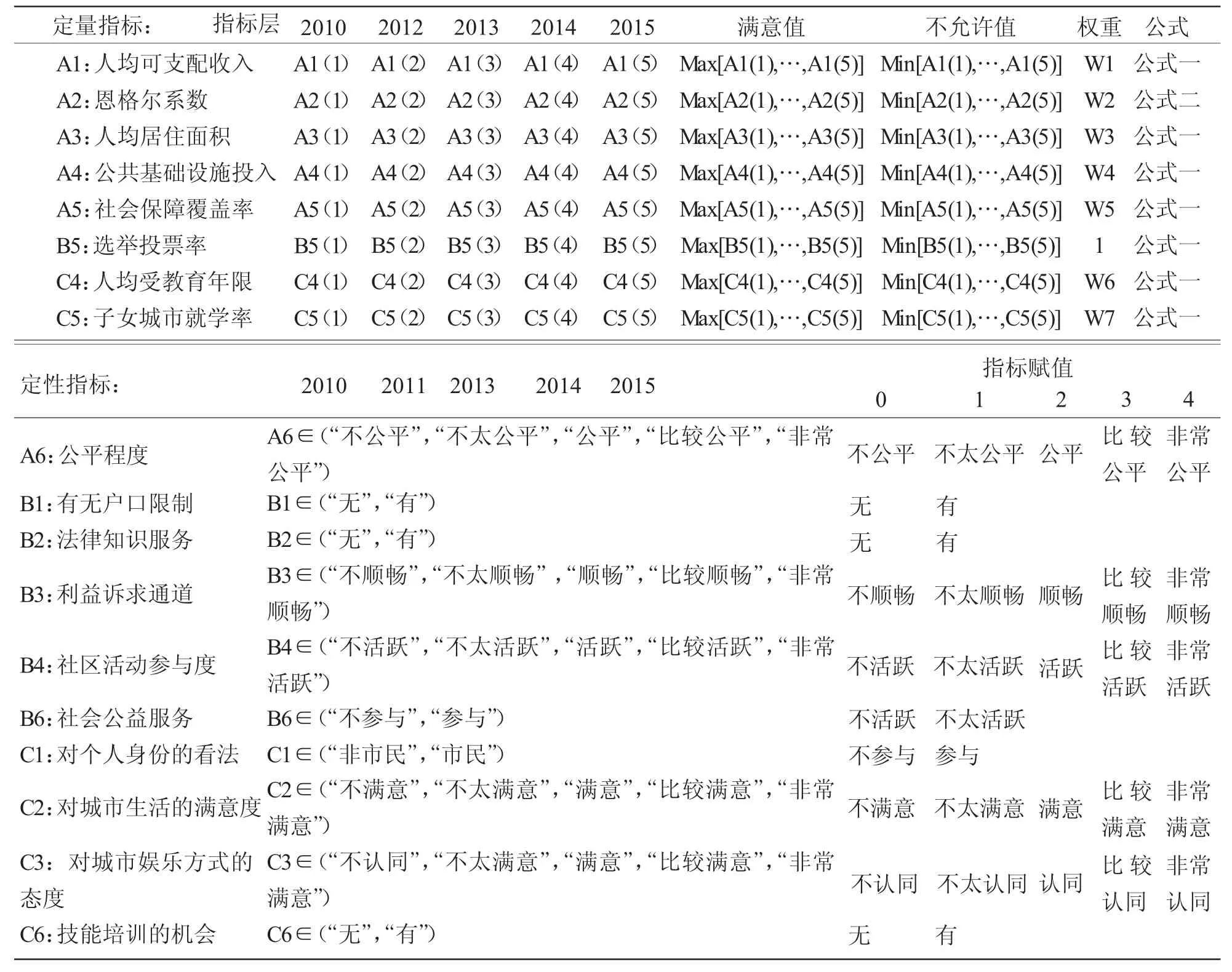

2.定性指标赋值法

定性指标采用赋值法,例如:“有没有户口限制”,回答“有”为1,“否”为0;“对城市生活的满意度”,回答“不满意”为 0,“不太满意”为 1,“满意”为 2;“比较满意”为 3,“非常满意”为 4,等等。

(三)应用实例

假设对H城市2010~2015年人的城市化水平进行综合评价。结合表2,利用功效系数法和赋值法便可最终测算出H城市人的城市化水平。

表2 H城市人的城市化水平综合评价体系

四、结 语

城市化是中国社会由传统迈向现代的必经之路。“人的城市化”倡导的是尊重农业型农民在城市化进程的主体性,发挥其在城市化中的主动性;人们在现实中以“代际合作分工”模式追求城市化,既尊重了农民主体选择,又保障了城市化质量,符合“人的城市化”理念;把“人的城市化”作为新型城镇化的主要原则,让农民在城乡之间进退有序,有利于加快中国社会的现代化进程。

注释:

①数据来源:《中国统计年鉴》。

②通过整理和计算《中国城市统计年鉴(1995-2015)》、《中国统计年鉴(2015)》中的相关指标而得。

参考文献:

[1]高佩义.世界城市化的一般规律与中国的城市化[J].中国社会科学,1990(5):127-13

[2]文军.回到“人”的城市化:城市化的战略转型与意义重建[J].探索与争鸣,2013(1):57-60.

[3]郑杭生.农民市民化:当代中国社会学的重要研究主题[J].甘肃社会科学,2005(4):4-8.

[4]陆学艺.破除城乡二元结构实现城乡经济社会一体化[J].社会科学研究,2009(4):104-108.

[5]厉以宁.论城乡二元体制改革[J].北京大学学报:哲学社会科学版,2008(7):5-11.

[6]柳建平.中国农村土地制度及改革研究——基于农村劳动力流动及人口城市化视角的分析[J].中州学刊,2011(5):75-79.

[7]王海娟.人的城市化:内涵界定、路径选择与制度基础[J].人口与经济,2015(4):19-27.

[8]黄宗智.中国的现代家庭:来自经济史和法律史的视角[J].开放时代,2011(5):82-105.

[9]李培林.中国农户家庭经济:资源基础配置单位[J].中国农村经济,1994(11):28-50.

[10]邹农俭.论农民的阶层分化[J].甘肃社会科学,2004(4):41-36.

[11]王春光.农村流动人口的“半城市化”问题研究[J].社会学研究,2006(5):107-122.

[12]孙振球.医学综合评价方法及其应用[M].北京:化学工业出版社,2006:200-201.