青海省兴海县在日沟铜铅多金属矿成因分析

2018-04-20范国均贺淑兰杜海斌

范国均,贺淑兰,杜海斌

(核工业西藏地质调查院,四川 成都 620052)

1 区域地质概况

区域属鄂拉山造山带南部中段、温泉断裂以东,是西秦岭与东昆仑造山带侧向碰撞,西秦岭向柴达木地块下侧俯冲碰撞的较典型产物,青海省重要的铜多金属成矿带。以北北西向温泉断裂为界,西为鄂拉山中—酸性、酸性侵入岩带,东主要为鄂拉山火山岩,发育多处火山机构。区域构造以东西向构造为早期基础,北北西向构造自印支运动开始形成、发展,并伴随强烈的岩浆活动,火山构造总体展布与区域构造基本格架相一致[1,2]。

该区以海底热水活动为主体的成矿作用,发育层状、似层状的硫化物矿体与不纯硅质岩、层状“矽卡岩”等热水沉积岩,主要形成铜、铅、锌、锡等矿产,如索拉沟铜矿、赛什塘铜矿、什多龙铅锌矿;受哇洪山—温泉断裂带控制,陆相火山气液作用形成的热液型矿体产于断裂及大量的裂隙带中,如鄂拉山口铅锌矿、格尔银矿(北区);印支期中酸性岩浆活动形成较多的斑岩体、杂岩体,发育有斑岩型矿床,如赛什塘铜矿(深部闪长玢岩体)[3]。

2 矿区地质特征

2.1 地层

矿区内地层以三叠系鄂拉山组中下部(T3eb-1~T3eb-4)陆相火山碎屑岩为主,岩性包括流纹质凝灰岩、流纹质晶屑岩屑凝灰岩、流纹质角砾凝灰岩、流纹质火山角砾沉凝灰岩及少量凝灰质砂岩等,其顶部(T3eb-5)的陆源碎屑岩,岩性包括粗粒含砾长石石英砂岩、砂砾岩等。其中底部的流纹质凝灰岩是矿区地表矿体主要的赋矿地层。

2.2 构造

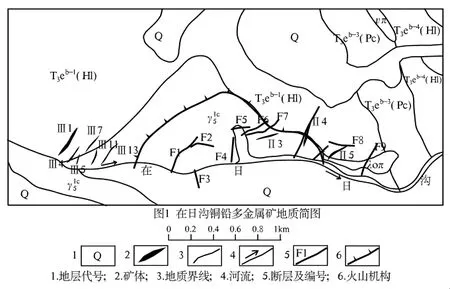

矿区以东西向的在日日沟隐伏断裂为基底,其北盘(上盘)发育大量小型“羽状”断裂呈北东向、南北向、北北西向展布,南盘(下盘)亦可见少量小型断裂发育。另外,矿区中东部发育小型火山穹隆构造,顶部遭受严重剥蚀,花岗岩杂岩体已出露于地表,杂岩体边部发育明显的放射状断裂带及半环状断裂带(图1),局部见有小型的紧闭褶皱发育。

2.3 岩浆活动

矿区内的侵入岩主要以虽根尔岗岩体边缘相花岗闪长岩(γδ1b5)、花岗岩(γ1c5)为主,次为花岗斑岩(γπ1c5)和斑状花岗岩(πγ1c5)。另外,在矿区中部发现多处石英斑岩、安山(玢)岩及霏细岩等呈脉体、透镜体形式产出于断裂中,也印证了火山机构的存在。

2.4 矿化蚀变及元素分带特征

矿区的岩石受火山期后的气液作用、多次岩浆侵入及构造应力作用的影响,产生以裂隙为主的面状裂隙叠加型蚀变。常见蚀变有绢云母化、硅化、绿泥石化、绿帘石化、泥化、钾长石化、碳酸盐化等。常见矿化现象包括黄铁矿化、方铅矿化、闪锌矿化、黄铜矿化、铜蓝以及褐铁矿化,深部可见辉钼矿化等,空间上具斑岩型矿床的矿化—蚀变分带特征。

3 矿床地质特征

3.1 矿体特征

前人找矿过程中,共发现大小矿体计50余个,其中铜矿体有18,钼矿有8个矿体,铅锌银砷矿有24个矿体。铜钼矿体位于工作区东部,以深部盲矿体为主;铅锌银矿体主要位于西部。主要矿体特征如下。

(1)Ⅰ-3:长300m,深226m,厚8.06m,Mo:0.043%,品位低,规模大;

(2)Ⅰ-13:长325m,深92.74m,厚3.47m,Mo:0.273%,品位变化系数60.34%。

(3)Ⅱ-4:为矿区内地表最主要的矿体,全长170余米,南段为铜锌矿,北段以铅锌银矿为主。南段Cu:0.76%,Zn:2.22%,北段Pb: 4.13%,Zn:6.21%,Ag:108.15g/t。

(4)Ⅰ-23:长约100m,深约75m,厚约2.5m,Cu:2.34%,产于构造破碎带中。

3.2 矿石特征

(1)矿物成分:矿石类型不同,其矿物成分亦有差异。矿石矿物主要为黄铜矿、辉钼矿、闪锌矿、方铅矿、黄铁矿、磁黄铁矿等,少量见辉锑矿、深红银矿,脉石矿物主要为石英、长石、云母。

(2)结构构造:结构以他形、半自形粒状结构为主,亦有自形晶状、片状结构,固熔体分离乳滴状结构、交代熔蚀等,矿石构造有块状、绸密浸染状,稀疏浸染状,细脉浸染状、呈散浸染状、细脉状,少条带浸染状、角砾状、个别见斑杂状构造等。

4 矿床成因分析

(1)花岗岩杂岩体产于在日日沟火山喷发中心部位,边部具有一些次火山岩的特征,是火山喷发间隙期产生的;

(2)水平方向上,蚀变—矿化由杂岩体中心向四周为钾化带—绢英岩化带—泥化带—青磐岩化带,而金属矿化也由高温铜钼矿化向低温铅锌矿化过度;

(3)前人在矿区钻孔中做氧同位素测试,显示δO18(‰)为10.5,位于世界上典型斑岩矿床的似千枚岩化带(石英—绢云母化带)δO18(‰)8.0—10.8(修正值11.20)中;

(4)在细粒花岗岩中铜矿石构造以浸染状、细脉浸染状构造为主,在接触带中则以块状、稠密浸染状构造为主的铜硫矿石,亦有浸染、细脉浸染状构造,这与岩浆于围岩接触角带作用有密切关系;

(5)矿区花岗岩杂岩体整体具铜矿化(Cu0.05%~0.4%),相近围岩50m范围均可见不同程度的铜矿化现象,而远离岩体的围岩中却几乎不见矿化,表明Cu主要来源于杂岩体,这与斑岩型铜矿相符。

5 结论

矿床中的蚀变—矿化、富集成矿是经多种地质作用的综合、叠加、交替、反复、长期作用的结果,而火山活动和后期的杂岩体侵入活动则是主要的成矿阶段,也是主要的成矿物质来源,形成典型的斑岩型矿床,深部钻孔揭露结果也显示深部具备良好的找矿前景。

特别是在日沟火山穹隆构造的花岗岩杂岩体边缘,矿化爆破角砾岩大量分布于放、环状构造中,这大大增加了矿体的存储空间。

[1]沈生琛,李青雄,常显安等,《青海省兴海县在日沟铜多金属矿普查报告》[R].2010;58—77.

[2]王晓云、杨宝荣等,青海省鄂拉山口银铅锌矿的赋矿条件和成矿规律研究[J].黄金科学技术,2007.02,41—43.

[3]宋志杰、张汉文等,青海鄂拉山地区铜多金属矿床的成矿条件及成矿模式[J].西北地质科学,1995,134—143.