粳稻品种武育粳33营养特性与肥料效应研究

2018-04-18张爱丽曾祥志万龙杨利刘勇汪光友

张爱丽 曾祥志 万龙 杨利 刘勇 汪光友

(1南漳县农业技术推广中心,湖北南漳441500;2南漳县清河农场农业技术推广中心,湖北南漳441522;3湖北省农业科学院植保土肥研究所,武汉430064;第一作者:417186837@qq.com;*通讯作者:yangligaofeinongye@163.com)

粳稻因其口感佳、出米率高、效益好等优势,近年来越来越受到人们的青睐,种植面积逐年扩大,种植区域也由东北地区向南方地区延伸[1-4]。湖北省属于南北过渡区,是南方稻区少有的粳稻种植适宜区域之一,发展粳稻生产优势明显。2012年起湖北省启动实施水稻“籼改粳”工程,大力发展粳稻生产[5-7],这也是顺应农业供给侧改革发展的重要举措,通过几年的努力,湖北省粳稻生产在品种筛选引进、技术优化、示范推广等方面取得了一定的成绩[8-12]。目前,湖北省粳稻的种植面积还很小,约占水稻种植面积的10%,发展前景十分广阔[5]。本试验以武育粳33为材料,在鄂北地区开展营养特征及施肥效应研究,旨在为该品种的种植推广提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 试验地点

试验于2016年设在南漳县清河农场(东经111°56′53″,北纬31°43′59″,海拔106 m)。试验田地势平坦,排灌方便,土壤属淹育型水稻土,前茬作物为小麦。

试验前采集耕层土壤,用常规农化分析方法[13]测定基础土壤养分状况:pH值为6.8,有机质23.6 g/kg,碱解氮149.8 mg/kg,有效磷8.86 mg/kg,速效钾125.4 mg/kg。

1.2试验设计

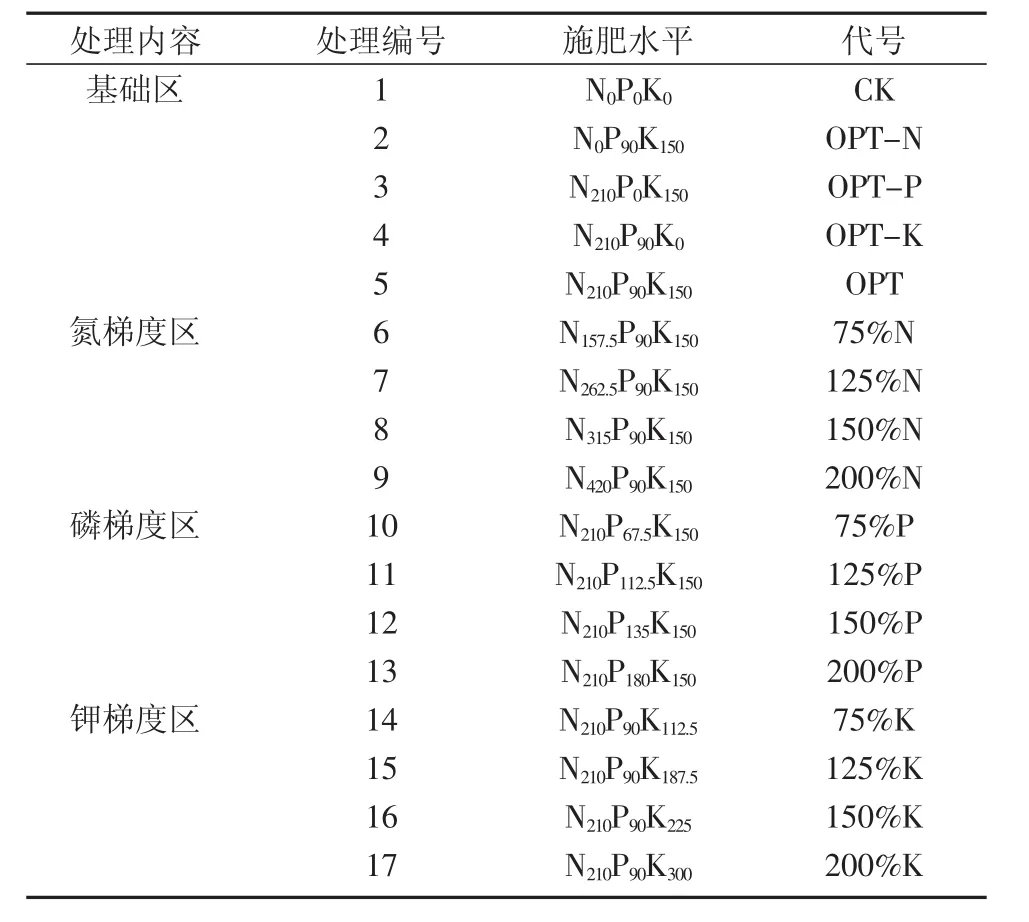

试验采用主要养分梯度下的不完全重复组合设计[14-17],以N210P90K150为推荐施肥(OPT),共设17个处理,各处理具体见表1。其中,处理1至5设3次重复,随机排列;处理6至17不设重复,顺序排列。共27个小区,每个小区面积30 m2。小区间以土埂相隔,防肥、水互窜。以本品种为保护行,保护行施肥量按OPT施用,施肥品种和施用时期及方法同试验处理。

表1 试验设计

试验所用常规氮、磷、钾肥料分别为尿素(含N 46%,中国石油化工股份有限公司湖北化肥分公司生产)、过磷酸钙(含P2O512%,湖北洋丰股份有限公司生产)、氯化钾(含K2O 60%,德国钾盐公司生产)。其中,N肥的70%作底肥,30%在移栽成活后(栽后10 d)作追肥施;P肥全部作底肥;K肥底肥、追肥各50%,追肥在晒田复水时施入;试验各小区(包括保护行)全部施用锌肥、硅肥作底肥,具体用量为大粒锌(武汉高飞农业有限公司生产,含Zn 30%)6 kg/hm2和大粒硅(武汉高飞农业有限公司,含SiO225%)75 kg/hm2。

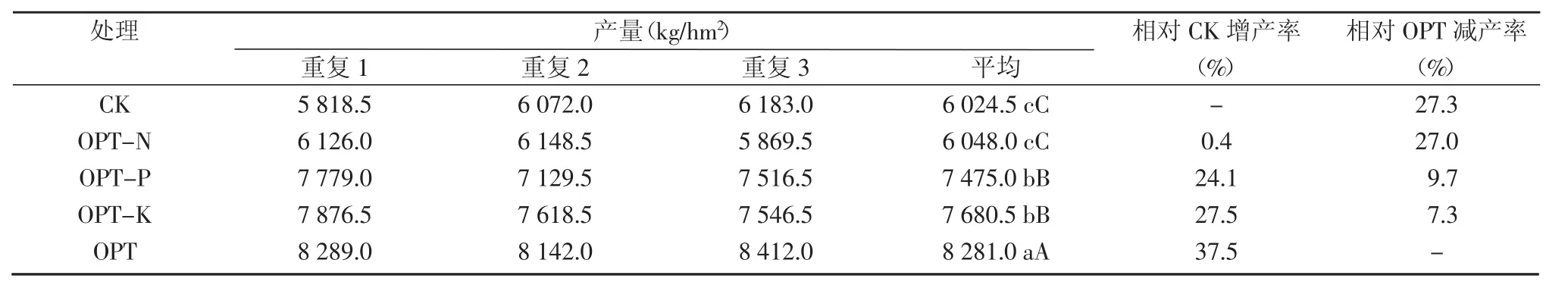

表2 氮磷钾养分对武育粳33产量的影响

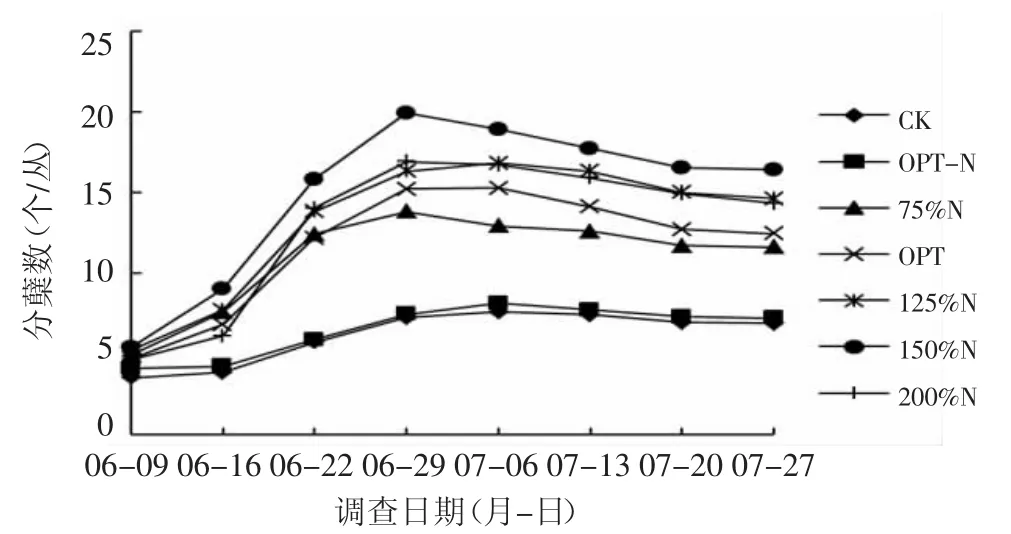

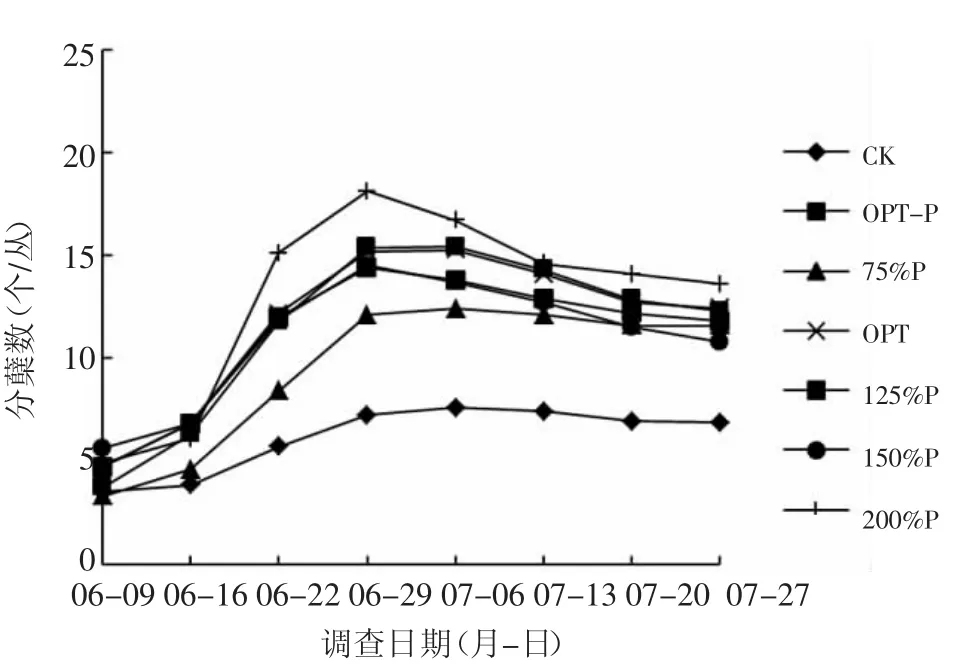

图1 不同施氮量对武育粳33分蘖进程的影响

1.3 试验管理

于浸种前3 d晒种,4月25日浸种,用强氯精消毒,4月27日播种,旱育秧。播种后用碎土盖籽,并用50%敌克松1 000倍液浇于厢面对土壤消毒,以60%丁草胺匀喷厢面作播后苗前杂草防除处理,最后用稻草薄铺在秧床上用喷壶浇水透墒,加盖薄膜增温保湿。5月7日秧苗达到1叶1心时揭膜,5月9日捡出覆盖稻草,5月13日施“断奶肥”1.5 kg/667 m2,5月15日每667 m2秧床用15%多效唑150 g对水50 kg匀喷,控高促蘖。6月4日插秧,人工移栽,移栽规格16.7 cm×26.6 cm,生育期全程实现应变式水分管理[18],其他管理同常规。

2 结果与分析

2.1 氮磷钾对武育粳33产量的影响

从表2可见,OPT处理产量最高,平均产量为8 281.0 kg/hm2,与CK相比增产37.5%;OPT-N处理较CK仅增产0.4%,未达到显著水平,而较OPT处理减产27.0%,差异达到极显著水平,这说明氮的效应对该品种产量的影响极大。OPT-P处理较CK增产24.1%,而较OPT处理减产9.7%,且差异均达极显著水平。OPTK处理较CK增产27.5%,达极显著水平,而较OPT处理减产7.3%,差异亦极显著。不施磷和不施钾处理之间产量差异不大。可见,对于该品种,磷、钾的肥料效应基本相当,其肥效远不如氮明显,对产量的贡献表现为N显著高于P和K。

2.2 不同施肥量对武育粳33生长特性的影响

2.2.1 对分蘖动态的影响

从水稻移栽后第6 d开始,对各小区定点10株进行分蘖动态调查,每间隔6~7 d调查1次。

从图1可见,施N处理(75%N、OPT、125%N、150%N、200%N)较不施N处理(CK、OPT-N),对分蘖数的增加非常明显,尤其在分蘖后期;对最高分蘖及有效分蘖的影响上,施N处理远高于无N处理;75%N及OPT处理对分蘖的影响小于125%N、150%N、200%N等高N处理;高N处理中,150%N处理的最高分蘖和有效分蘖一直表现最高,125%N和200%N的表现基本一致;无N处理中,CK处理与OPT-N处理表现基本一致。说明氮直接影响水稻的前期生长,施氮量越大,营养生长越迅速,分蘖也越快,但过高的N量(200%N处理)对水稻有效分蘖作用极小。

从图2可见,OPT-P处理表现为在水稻达到最高分蘖后,平缓下降至有效分蘖,与75%P处理表现基本一致,但75%P处理最高分蘖少,低于其他中磷和高磷处理,甚至低于OPT-P处理;2个高磷处理(150%P和200%P)都表现为最高分蘖多,之后逐步下降至有效分蘖。所有处理中,除无肥区(CK)分蘖少且低于其他各处理外,其他各处理尽管最高分蘖差别较大,但最终的有效分蘖基本一致。说明磷对水稻分蘖起着重要的促进作用,但施磷量的多少除对最高分蘖数有影响外,对最终有效分蘖的形成并无明显区别,过多的磷对增加分蘖没有太大的积极作用。

图2 不同施P量对武育粳33分蘖进程的影响

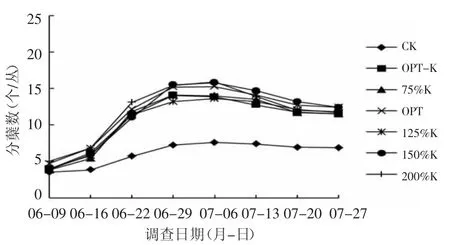

图3 不同施K量对武育粳33分蘖进程的影响

从图3可见,随着生育进程的推进,分蘖数量上,有低钾区(K=0~112.5 kg/hm2)低于中钾区和高钾区(K=150~300 kg/hm2)的趋势,在分蘖后期,施钾处理的分蘖数增加不大,基本趋于平缓,最终的有效分蘖数各个处理也几乎惊人的一致。说明钾对水稻的营养生长作用明显,但过多的钾素施用似乎并不能影响和改变水稻分蘖数。

2.2.2 对株高的影响

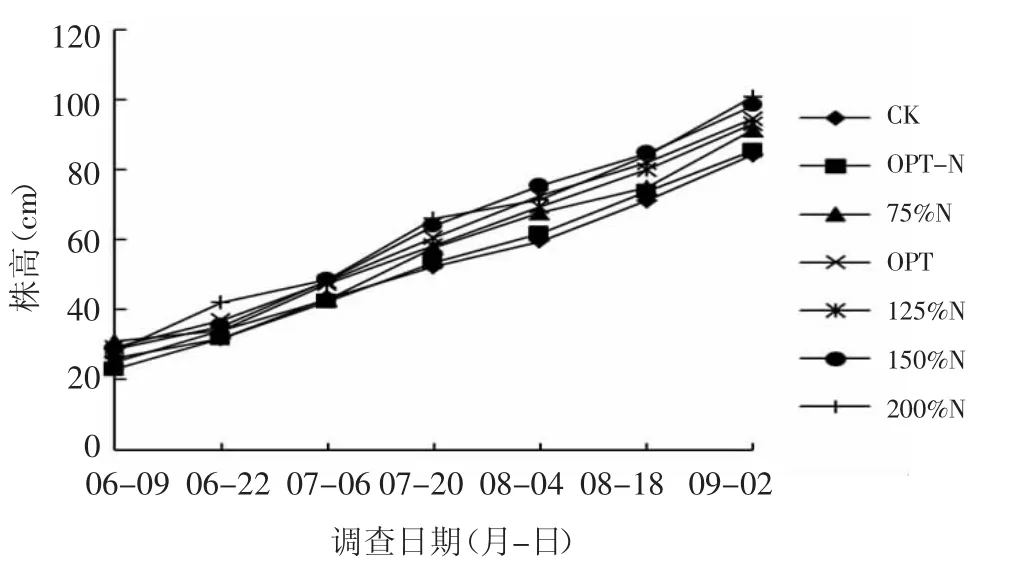

从图4可以看出,在水稻生长前期,不同施氮量处理都能使株高增加,不过增加并不明显,到了营养生长的中后期,株高增加更快更明显,高N处理(150%N、200%N)明显高于低N处理(75%N、OPT)。说明氮对水稻株高的影响较大。

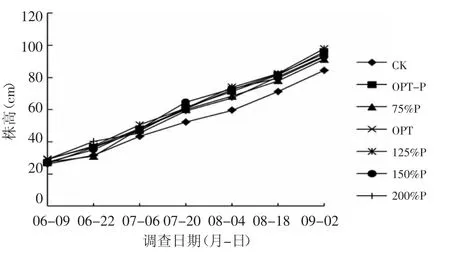

从图5可见,除无肥区(CK)水稻株高一直是最矮外,在不同生育时期,不同施磷量的处理在株高上差异不明显,尤其是到了营养生长的中后期。说明磷对水稻株高的影响并不大。

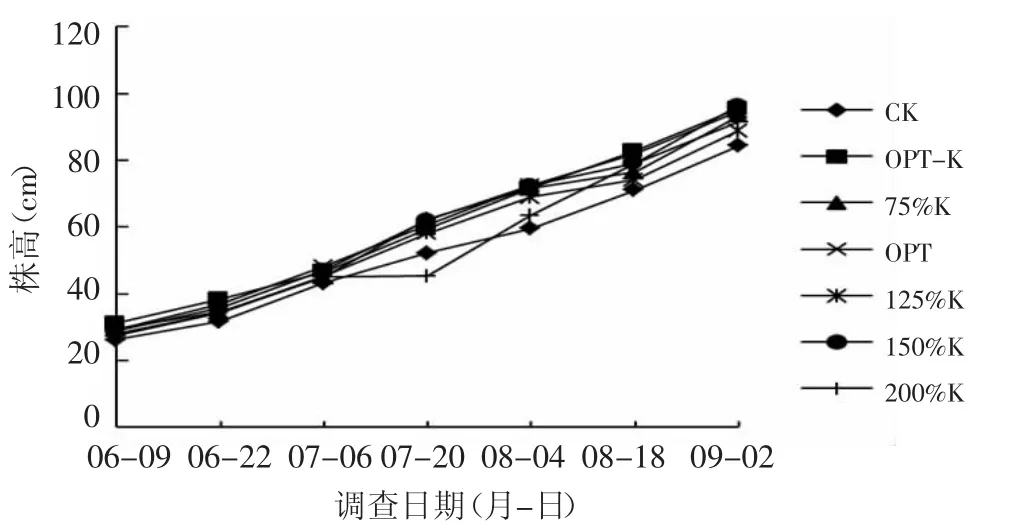

从图6可见,钾对水稻株高的影响没有规律性,除无肥处理(CK)水稻株高最矮外,无钾(OPT-K)和低钾(75%K)处理区的水稻株高也较高,而高钾处理中,除150%K处理株高较高之外,125%K和200%K的处理反而还低于其他各处理。说明钾肥对武育粳33株高的影响并不大。

图4 不同施N量对武育粳33株高的影响

图5 不同施P量对武育粳33株高的影响

图6 不同施K量对武育粳33株高的影响

2.2.3 不同施肥量对武育粳33产量构成因子的影响

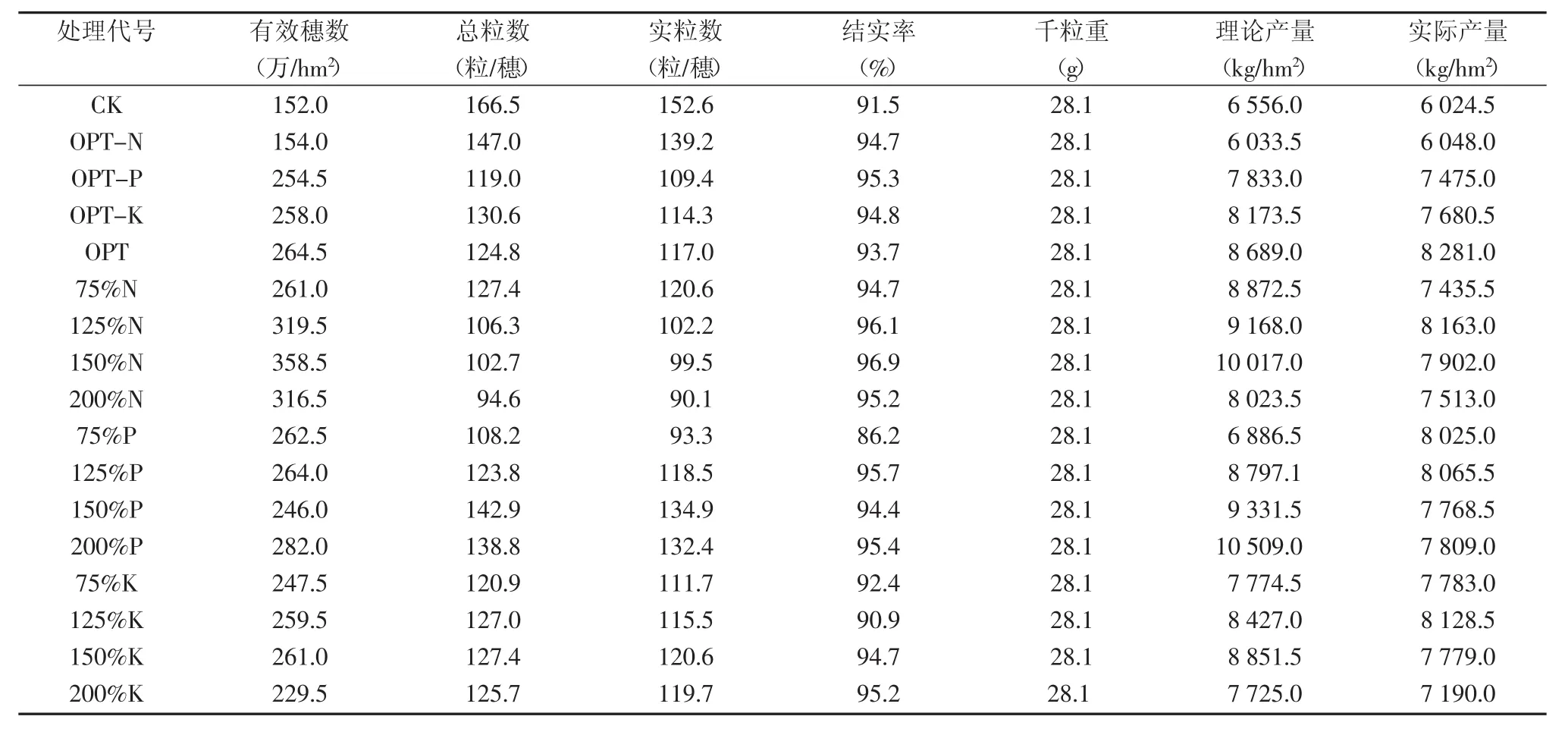

从表3可见,与OPT-N处理相比,各施氮处理有效穗数增加显著,在150%N时达到最高点,之后随施氮量增加,有效穗数下降;实粒数方面,以低、中氮处理(75%N、OPT)较高,之后随施氮量增加,实粒数下降;结实率随施氮量的增加而增加,在150%N时达到最高点,之后施氮量增加结实率略有下降;产量方面,理论产量以150%N处理表现最高,实际产量以OPT处理表现最好。

从表3可以看出,与OPT-P处理相比,各施磷处理有效穗变化不大;总粒数有随施磷量增加而增加的趋势,到了125%P处理之后,继续增加施磷量总粒数反而下降;实粒数则有明显的抛物线特点,先随施磷量的增加而增加,到了150%P处理之后,继续增加施磷量实粒数则降低;结实率出现了线型加平台的特点,125%P处理是交汇点,之前结实率随施磷量的增加而增加,但到了125%P之后,施磷量继续增加,结实率几乎不变;理论产量是200%P的处理最高,但实际产量是以125%P的处理表现最好。

表3 不同处理间武育粳33产量表现

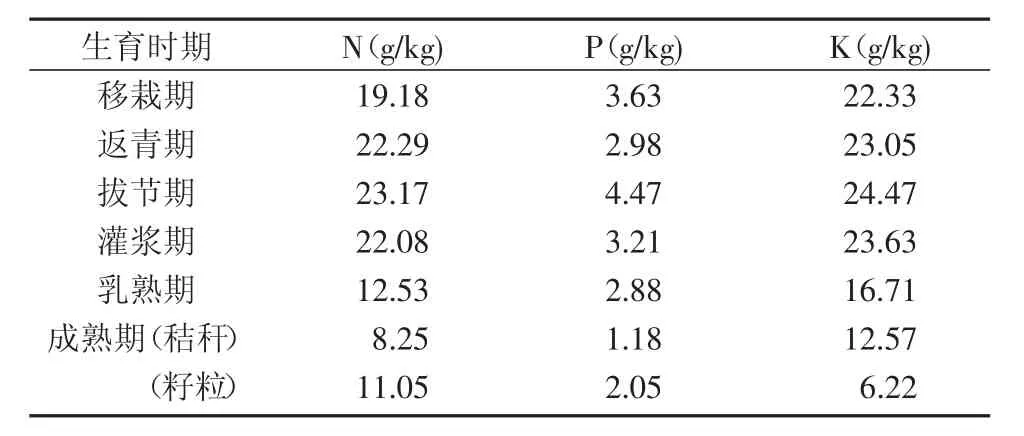

表4 不同生育时期武育粳33的养分含量

从表3可见,与OPT-K处理相比,各施钾处理的有效穗数变化不大,只是到了150%K之后,继续增加钾肥用量,有效穗减少;总粒数随施钾量增加而增加,但到了150%K之后,继续增施钾肥总粒数降低;实粒数不同施钾量处理间无显著差异;不同施钾量处理间的结实率规律并不明显;理论产量以150%K处理最高,而实际产量是OPT处理表现最好。

2.3 武育粳33的养分利用特性

在水稻生长的不同生育时期,于保护行即OPT处理内取植株样,分析氮、磷、钾含量,其中移栽期、返青期、拔节期、灌浆期为植株混合样,成熟期按秸秆和籽粒分开,结果见表4。结果表明,在OPT施肥条件下,武育粳33的养分吸收规律为:苗期至灌浆期,植株含氮量较高,之后逐步降低,至成熟时,一部分氮进入籽粒,而秸秆中的氮含量降至最低;苗期至返青期植株含磷量下降,再又开始增加,至拔节期达最高点,之后逐步降低;含钾量表现为抛物线特点,从苗期至拔节期植株含钾量缓慢增加,拔节期之后开始缓慢下降,到了乳熟期之后,一部分钾开始进入籽粒,植株含钾量则迅速下降至最低。

整体上,结合其养分利用特性,武育粳33在生育前期(苗期至拔节期)应注重氮肥、磷肥的施用,提倡拔节期之前施用大量的氮肥和全部的磷肥,中后期应注重钾肥的施用,以促进茎秆和籽粒对钾素的吸收。

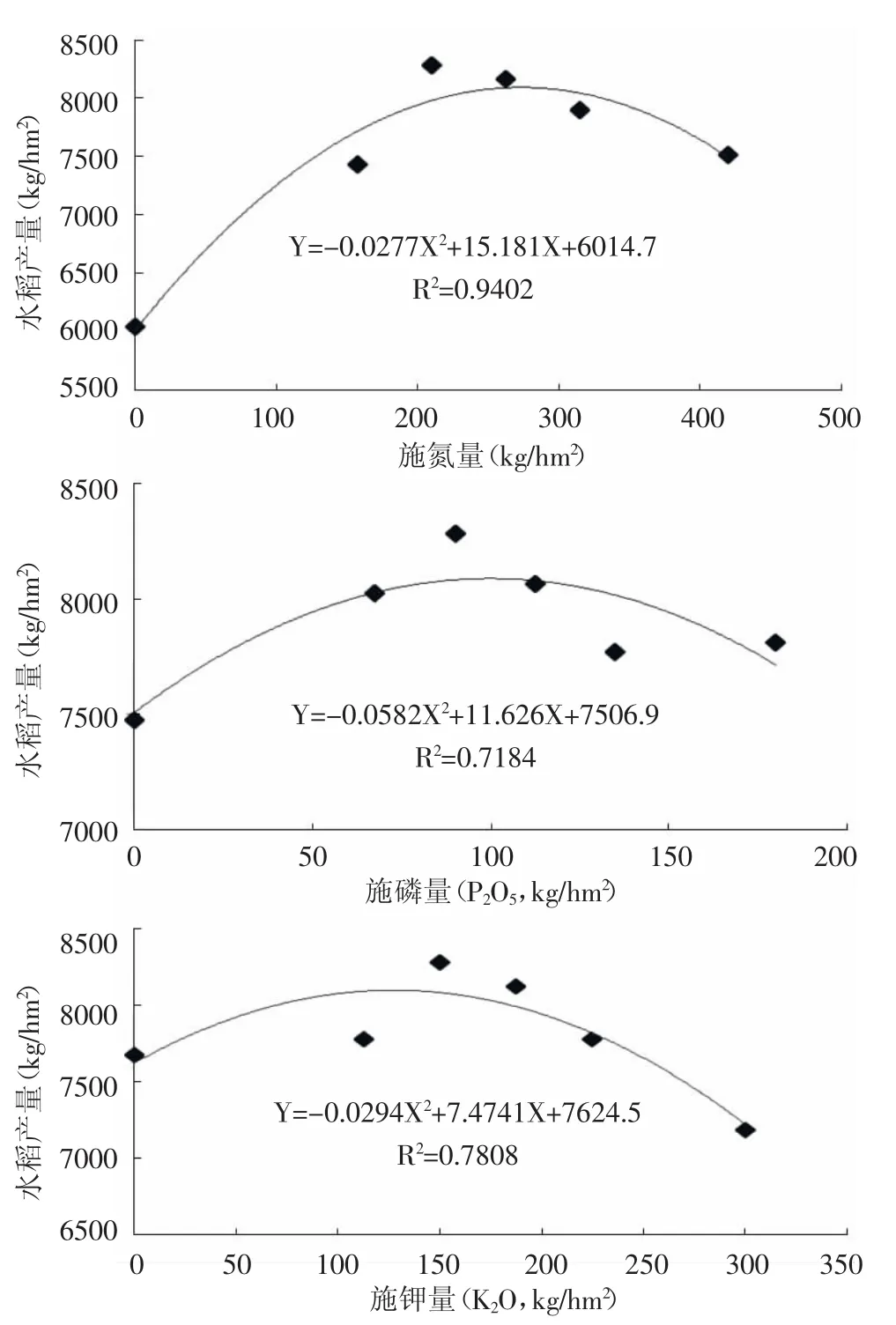

2.4 武育粳33的肥料效应与施肥量的确定

水稻成熟后实收计产,其中处理1至5为3个重复平均,处理6至17为样方计产,每个小区收3个4 m2的样方,取其平均作为小区产量。以实际产量与施肥量成图(图7)。并用一元二次方程进行模拟,分别得出产量(Y)与施肥量(X)之间的关系方程。通过模拟的三组一元二次方程,分别计算最高产量施肥量:当施氮量XN=273.0 kg/hm2时,有最大值Y=8 094.7 kg/hm2;当施磷量XP=99.9 kg/hm2时,有最大值Y=8 087.5 kg/hm2;当施钾量XK=127.1 kg/hm2时,有最大值Y=8 099.5 kg/hm2。

经济施肥量方面,按Xe=(Px/Py-b)/2a(其中,Px为纯N、P、K的养分价格,Py为水稻收购价格)计算,根据目前市场情况,设定Pxn=5.4元/kg,Pxp=5.2元/kg,Pxk=6.0元/kg,Py=3.2元/kg,计算得出N、P、K的经济施肥量分别为243.6 kg/hm2、85.9 kg/hm2和95.2 kg/hm2。

图7 不同施肥量与产量效应方程

3 小结与讨论

在鄂北地区中等肥力土壤上,对于粳稻品种武育粳33来说,氮、磷、钾配合施用有明显作用,氮的肥料效应对产量的影响最大,磷和钾的肥效基本相当,对产量的贡献表现为N显著高于P和K。基于武育粳33的吸肥规律,提倡武育粳33在生育前期(苗期至拔节期)应注重氮肥、磷肥的施用,中后期应注重钾肥的施用

通过模型模拟,推算出武育粳33在鄂北地区中等肥力田块上的最高产量的施肥量。即在基施硅肥、锌肥的前提下,最高产量的施肥量分别为N 273.0 kg/hm2、P2O599.9 kg/hm2、K2O 127.1 kg/hm2,此时产量在8 087.5~8099.5kg/hm2之间;按照目前市场价格,经济施肥量则分别为N 239.2 kg/hm2、P2O583.9 kg/hm2和K2O 90.7 kg/hm2。

结合武育粳33本试验条件下的最高产量施肥量与经济施肥量,并参考其他的研究结果[19-21],推荐本品种在鄂北地区中等肥力土壤条件下的施肥量为:氮(N)240~280 kg/hm2、磷(P2O5)80~100 kg/hm2、钾(K2O)90~135 kg/hm2,同时底肥结合硅肥和锌肥施用。

[1] 王明利.我国粳稻经济研究[J].农业经济问题,2004(4):35-39.

[2] 张培江,吴爽,孔令娟,等.安徽省粳稻发展的思路与对策[J].中国稻米,2006,12(6):52-54.

[3] 王一凡,隋国民,王友芬,等.粳稻持续快速发展的思考与对策[J].北方水稻,2009,38(6):8-10.

[4] 陈温福,潘文博,徐正进.我国粳稻生产现状及发展趋势[J].沈阳农业大学学报,2006,37(6):801-805.

[5] 张似松,汤颢军,柴婷婷,等.加快粳稻发展,进一步做强湖北省水稻产业[J].湖北农业科学,2012,51(3):450-453.

[6] 戴贵洲.关于推进湖北粳稻产业发展的几点思考[N].湖北日报,2015-09-07(4).

[7] 尹业华.湖北省粳稻发展的潜力及建议[J].湖北农业科学,2014,53(12):2 733-2 735.

[8] 杨金松,张再军,邱东峰.湖北省粳稻育种的回顾与展望[J].湖北农业科学,2013,52(20):4 862-4 863.

[9] 张文珍,刘义军,杨芳,等.荆门市粳稻引进品种筛选试验性状比较[J].农业开发与装备,2015(2):64-65.

[10] 蒋代铭,杜艳华,杨冰,等.潜江市粳稻生产发展探讨[J].现代农业科技,2013(12):319-320.

[11] 王良军,张大平,张均寿,等.粳稻新品种栽培试验[J].湖北农业科学,2013,52(13):2 989-2 991.

[12] 张元虎,杨兴柏,张文文,等.荆门市粳稻品种引进筛选试验研究[J].农业科技通讯,2013(10):54-58.

[13] 鲍士旦.土壤农化分析[M].北京:中国农业出版社,2000:30-107.

[14] 杨利,戚华雄,贾平安,等.杂交中稻广两优476营养特性与施肥效应,湖北农业科学,2011,50(20):4 134-4 137.

[15] 余延丰,杨利,胡刚,等.杂交水稻培两优537的营养特性与施肥效应[J].湖北农业科学,2009,48(8):1 840-1 843.

[16] 范先鹏,杨利,游艾青,等.杂交水稻两优932养分吸收特性及施肥效应[J].湖北农业科学,2006,45(6):737-740.

[17] 杨利,贺峰,刘凯,等.杂交中稻广两优香5的营养特性与施肥效应研究[J].中国稻米,2014,20(3):67-70.

[18] 杨利范先鹏余延丰,等.水稻应变式肥水管理技术综述[J].湖北农业科学2009,48(9):2 271-2 274.

[19] 彭成林,段建设,袁家富,等.粳稻品种WDR129营养特性与施肥效应[J].湖北农业科学,2015,54(9):2 090-2 092.

[20] 刘古春,胡静,徐建龙,等.晚粳稻新品种武育粳33号的选育及栽培技术[J].安徽农业科学,2015,43(28):58-59.

[21] 彭成林,段建设,朱红英,等.粳稻品种南粳45营养特性与施肥效应[J].湖北农业科学,2015,54(24):6 199-6 201.