就地就近城镇化背景下农民工生计资本的测算与分析

2018-03-28顾东东

杜 巍, 顾东东, 王 琦, 郭 玉

(西安交通大学 公共政策与管理学院, 陕西 西安 710049)

一、研究背景

新中国成立以来的相当长时期,中国政府采取城市优先发展战略;改革开放后,为实现工业现代化,确立经济增长为主要目标,在全中国实行非平衡发展战略,加之经济全球化的推动,国内形成了大规模的人口跨区域流动[1]。异地城镇化的快速发展促进了中国经济快速发展,但也给社会带来了一系列问题——资源过度集中导致农业转移人口大量涌入长三角、珠三角等沿海地区,东部人口承载巨大压力的同时,中西部人口流出地“三留”等社会问题凸显,人口流动过程中的各种权利转换和保障衔接也面临诸多挑战[2]。近年来,随着中西部人口流出地采取调整产业结构、增加就业岗位、普及土地“三权”流转等措施,农民工返乡意愿不断增强,就地就近城镇化逐渐成为另一种重要的新型城镇化模式。相比于异地城镇化,就地就近城镇化有利于统筹区域间协调发展、促进大中小城市合理布局、减少城镇化制度障碍、保障中国农业与乡村可持续发展[3],能够最大程度满足农民工“离土不离乡”的意愿,契合中国人的乡土情结,不仅是解决中国目前城镇化问题的有效途径与农民工生计的现实选择,更是实现十八大以来“以人为核心的城镇化”的必然要求。

以农民工“离土不离乡、就业不离家、就地市民化”为主要特点的就地就近城镇化的本质在于围绕农民工原住地的中心城镇,提升基础设施水平,优化产业结构,通过经济发展与政策调整,为农民工创造广泛的就业条件,进而为其市民化奠定基础。在此过程中,农民工的生计保障是关键。一方面,农民工的生计资本将会受到外部冲击,其普遍较为脆弱的原始生计资产结构将被重新型塑,一旦转型后的生计资产稳定性与鲁棒性无法得到有效保证,则极易产生农民工“因事反贫、因贫返乡”事件[4],继而对当前精准扶贫工作造成负面影响;与此同时,由于发展模式、动力因素和体制机制不同,农民工在不同城镇化背景下表现出不同的生计特征,加之农民工群体内部代际分化明显,新生代农民工在人力资本、物质资本、金融资本等方面表现出与前代显著不同的“新常态”[5]。而当前关于农民工生计资本的研究,较多集中于异地城镇化模式[6-7]。

基于就地就近城镇化背景下的农民工生计资本定量测量与多维比较分析,不仅较为清晰地呈现出新情境下农民工个人生计资本的现状和动态变化特征,了解不同类型农民工生计资本的差异和联系,还能识别这一过程中农民工生计治理的重点,为城镇化、扶贫等相关政策的制定奠定理论基础。本文借鉴可持续生计分析框架,结合就地就近城镇化模式下农民工的核心生计特点,构建可持续生计评价指标体系,使用一手调查数据和层次分析法(AHP)、差异性分析等数理统计方法,对农民工生计资本状况进行探讨。

二、研究回顾

20世纪80年代,国外学者和国际组织率先对生计(Livelihood)的内涵与应用展开研究,随着研究的深入,相关理论与实证分析不断丰富;国内学者则利用相关理论,结合城镇化等现实情景,得到了诸多发现。

(一)国外相关研究

生计概念最早由斯库恩斯(Scoones)[8]较为明确地提出,他指出生计是由生活所需要的能力、资产(包括物质资源和社会资源)以及行动所组成。之后,埃利斯(Ellis)[9]给出“生计具有多样性”这一论断,强调资产(自然、物质、人力、物质和社会资本)、行动和获得这些资产的途径(受到制度和社会关系的调节)共同决定了个人或农户生存所必须获取的资源状况。此后,学界普遍认可了“资本是生计的基本”这一概念。

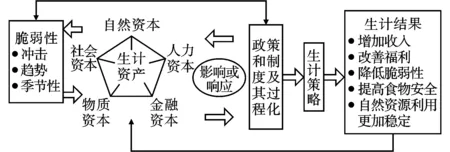

在该概念基础之上,钱伯斯(Chambers)[10]提出了可持续生计理念,并将自然资本、物质资本、人力资本、社会资本、金融资本界定为最为核心的生计资本构成,进而明确了可持续生计的基本内涵。英国国际发展部(DFID)[11]综合了对贫困、脆弱性、风险处理、农村个体及农户对环境变化和打击的适应性等内容,建立了可持续生计框架(如图1),力图识别影响生计的关键因素并对过程展开分析,进而实现对影响生计主要因素的区分,找到它们之间的互动关系。可持续生计框架的提出,为生计问题未来的研究提供了一种全新的、规范的工具和系统化的思路。

图1 DFID可持续生计分析框架

(二)国内相关研究

国内生计资本研究,特别是农民工生计资本研究,是伴随城镇化进程而逐渐展开的,目前主要集中于生计资本现状和生计资本差异两个方面。

生计资本现状与测量方面,任义科等[12]认为农民工作为流动中的农民,其生活环境的不稳定性加剧了生计脆弱性,而生计资本脆弱性主要在人力资本、社会资本和金融资本方面体现。苏飞等[6]对我国东部沿海经济发达地区农民工生计脆弱性进行了实证分析,结果显示农民工生计资本特点突出表现为人力资本不足、物质资本缺乏和社会资本边缘化。赵亚男[7]从工作单位变动、与市民的交往、是否受歧视以及是否购买保险四个方面测量了农民工生计资本,结果发现脆弱性的生计资本使农民工持续保持边缘状态。

生计资本差异研究方面,彭邓民等[13]发现不同年龄和劳动力状况的农民工表现出不同形式,年轻农民工的健康和教育优势,增加了其获取生计资本的途径,人力和物质资本的来源更加广泛。姚小丹[14]从农民工个体特征(不同代际)和流动特征(不同流动经历)两方面切入,发现不同代际的农民工生计资本表现出不同特点,流动经历使农民工积累了知识、技术、人脉、经验和资金。马金荣[15]对莱芜市Y区的实证研究表明,就地就近城镇化背景下,农民工生存度质量更高,但与城市居民仍有较大差距,权利与保障度质量、城市融入度仍然处于较低水平,基本沿袭原有村庄模式,身份认同出现很大困惑,分不清自己是农民还是市民。

(三)小结

国内外学者分别从生计概念、生计资产、生计脆弱性和生计策略等方面展开研究,并从个人资本、物质资本、社会资本及心理模式转变等方面切入,研究农民工某一单一生计资本的现状和脆弱性,为农民工生计资本研究提供了有益借鉴;同时,一些学者也关注到了就地就近城镇化背景下农民工生计模式的独特性,发现就地就近城镇化对于农民工物质资本积累、社会保障和身份认同能够产生一定影响[15],这为后续研究间的比较提供了标的。但是,已有研究依然存在一些不足和局限:(1)虽有使用相关理论,但并未形成完整的分析框架和研究设计,使研究对象的实际情况未能全景式呈现,研究对象之间的内在联系及影响机制有待深入挖掘;(2)指标体系构建过程缺少理论支持,测算方法选择缺少针对性,使用数据多数并非专项调查一手数据且年份较早;(3)就地就近城镇化背景下的讨论维度比较单一,缺少针对不同农民工群体、代际及流动等最新状况和主要特征的分析。因此,针对就地就近城镇化背景下的农民工生计资本测算与分析,需要科学构建指标体系、精准选择计算方法、多维综合评判比较。

三、农民工生计资本指标与测算方法

针对农民工在就地就近城镇化背景下生计资本现状的测量与分析,首先要基于相关理论构建指标体系,之后通过合适的数理方法对各级指标进行赋权,再次结合实地调查数据并使用相应测算手段得出相关指标的具体取值,最后对测算结果进行深度分析。

(一)指标体系设计

生计资产状况由五类生计资本组成,是个人及家庭做出机会选择、策略应用、风险规避、环境评估等生计决策前的关键参考。在不同条件下,五种生计资本可以相互转化,用五边形来表示(如图2)。五边形的几何中心表示不拥有或零拥有生计资本,外部边界代表资本拥有的最大极值。参考国内外的生计资本量化研究[6,16-17],本文根据就地就近城镇化背景,结合学界关注焦点与农民工生计特殊性,采用多分类层次设计法,构建出生计资本指标体系,具体分析与介绍如下:

图2 农民工生计资本

Ⅰ级指标基于DFID可持续性生计框架形成,包括:(1)金融资本,是衡量农民工实现生计目标的资金资源;(2)自然资本,评估农民工拥有或可能拥有的自然资源储备,是其生计所依靠的资源及其服务;(3)社会资本,潜藏于农民工社会网络中,是能够助其实现生计目标的资源;(4)物质资本,包括支持农民工生计所需要的基础设施和生产手段;(5)人力资本,是农民工能否运用其他资本的前提,以及生计的可持续性。

Ⅱ级指标是对Ⅰ级指标的定量测算,在指标分解过程中,既要基于可持续性生计框架考虑农民工生计资本特点,又要充分结合就地就近城镇化的现实情境。本文将Ⅰ级指标进一步分解为14个Ⅱ级指标,其中Ⅰ级与Ⅱ级指标间的对应关系,以及Ⅱ级指标的选择依据如下文所示,指标体系与赋值情况如表1所示:

(1)金融资本。金融资本指工作所得的现金收入,并常用总支出与总收入之比来表示经济的脆弱性,就地就近城镇化背景下,农村民间借贷及亲友互助不仅可以提高农民工应对社会风险的能力,降低其生计脆弱性,也是农民工自身金融资本的重要补充和体现[18],故本文用收入和借贷帮助作为度量金融资本的指标。

(2)自然资本。自然资本指农民工所拥有的自然资源或储备,包括拥有或可长期使用的土地、耕地、水资源以及其他具有潜在生产能力与经济价值的资源[19];就地就近流动中的农民工土地自种和流转兼有的情况较为普遍,除耕地面积外,耕地收入同样能够衡量农民工自然资本的真实情况[20]。本文基于以上理论定义和实际情况,参照已有研究方法,选择耕地面积和耕地收入作为指标测量自然资本。

(3)社会资本。社会资本指在追求生计活动过程中能够利用的社会资源,包括正式和非正式社会关系网、社会组织(亲朋好友、家族、宗教)以及可获得的社会网络支持情况等;农民工传统的社会资本主要通过人际间的强关系与弱关系体现,就地就近城镇化背景下,农民工通过进城务工加入社会组织进一步拓展了原有社会资本[6,16]。因此本文选择亲戚网络支持、朋友网络支持和社会组织参与作为度量社会资本的指标。

(4)物质资本。物质资本是指除自然资源以外,农民工维持生产生活的基础设施和生产资料,涵盖生产性物质资本和住房面积、居住设施、家庭耐用品、牲畜家禽等,在城镇化背景下,由于农民工进城务工从事非农职业,故本文剔除牲畜资本,使用住房面积、居住设施和家庭资产三个指标度量物质资本[11,21]。

(5)人力资本。人力资本指个人拥有的能够增加移民生计收入或改善健康状况的知识、技能以及劳动能力和健康状况等;此外,部分农民工会通过参加技能培训提高自身的工作能力和人力资本水平[17,22]。故本文选择健康状况、受教育程度、工作能力以及技能培训作为测量人力资本的指标。

(二)指标赋权

五类不同生计资本的重要程度,会随社会情境的改变而变化,基于不同社会背景确定不同生计资本权重,是定量测算的第一步。本文在确定指标权重的过程中,主要使用层次分析法(AHP),通过聘请专家对相关问卷题项进行打分,实现数据采集。

AHP层次分析法是美国运筹学家萨蒂(Saaty)于20世纪70年代中期提出的一种系统分析方法,能够统一处理决策中的定性与定量问题。其原理是把复杂系统分解成目标、准则、方案等层次,通过数理逻辑关系建立各个层次之间与层次内部之间的判断矩阵,以此给出各方案的排序权重,进而从数学分析角度实现对专家给出的定性比较结果的定量分析,具有实用性、系统性、简洁性等优点。

表1 就地就近城镇化背景下农民工生计资本指标体系及赋值

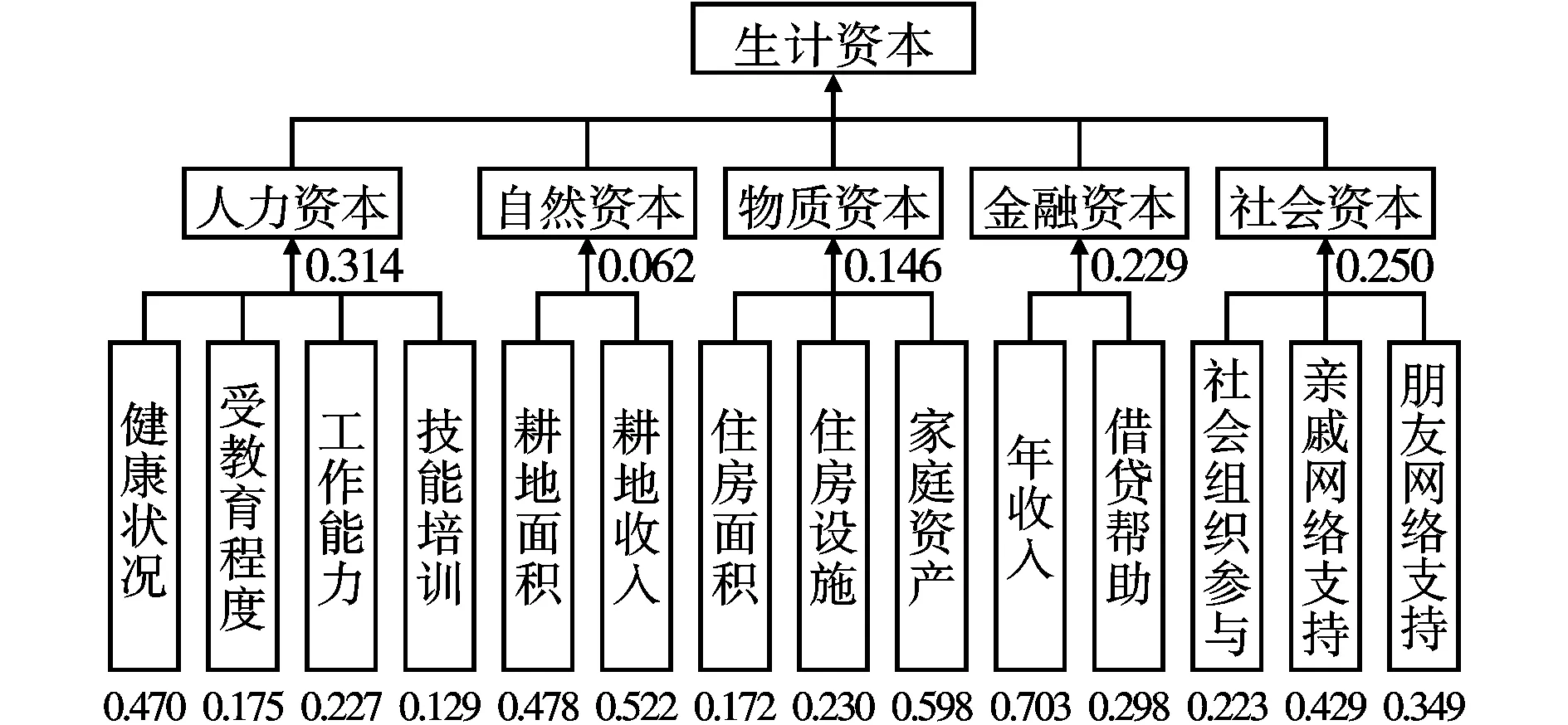

本文结合AHP层次分析法思想与指标体系实际情况,设计出专家打分问卷,旨在确定就地就近城镇化背景下农民工各项生计资本的权重。问卷的数据采集过程全部采用一对一、面对面的专家答卷方式进行,问卷发放点为河南省Y县人民政府、农业局、民政局、卫计委等与农民工生计密切相关的政府机构,答卷者为上述部门政府官员。专家打分问卷共发放20份,通过一致性检验的问卷为18份,有效回收率为90%。其后,依据AHP方法,结合问卷题项与调查数据构造出两两判断矩阵,使用Yaahp7.5软件进行数据处理,最终得到各指标的相对影响权重值*篇幅所限,具体技术操作与问卷详情不再列出,如有需要可向笔者索要。,如图3所示。

图3 就地就近城镇化背景下农民工的生计资本指标权重

根据AHP法的规定与Yaahp7.5软件的结果,所有I级指标权重加总为1,各I级指标下的Ⅱ级指标权重相加为1。权重越大,代表该资本的重要性程度越高。具体的:从I级指标权重角度看,人力资本权重最高,其次为社会资本、金融资本和物质资本,自然资本权重最低。这说明,人力资本(0.314)是最活跃的生计资本,对农民工解决诸多生计问题最为敏感和关键,很大程度上决定了生计资产的长期产出水平。而传统乡村网络是一个封闭性社区,农民工进入城市后,出于维护和保护相似共通型资源的目的,通过互动行为维持发展社会资本,故社会资本(0.250)对农民工生计总资产存量也较为重要。金融资本(0.229)和物质资本(0.146)是生计总资产最直接的外在表现形式,具有易于转化的特点,因此同样受到了一定重视。而自然资本(0.062)虽是农民的主要生计资产,但由于农民工职业的非农化,原有以土地为中心的生计模式被打破,因此重要程度显著降低。Ⅱ级指标的权重情况则直接反映出健康状况、耕地收入、家庭资产、月均收入和社会组织参与情况对农民工生计资本的极大影响,很大程度上直接决定了农民工生计资本水平的高低。

(三)数据与测算方法

1.数据简介

本文数据来自西安交通大学“新型城镇化与可持续发展”课题组于2015年在河南省P市Y县开展的社会调查。Y县地处河南省中西部,是传统农业大县,粮食生产、畜牧养殖、肉品加工等农牧产业发达。全县常住人口约88万人,但户籍人口低于该数值,是典型的人口输出地。随着工业的发展与产业集聚区的建设,第二、第三产业GDP占比持续增加,吸引了大批外出务工农民工回乡就业,是就地就近城镇化的代表。

调查对象为16—65岁在城镇从事非农职业超过6个月以上的农民工,主要采取PPS和便利抽样相结合的方法。调查走访了11个工厂、工地、餐厅、超市等农民工较为集中的第二、三产业行业,并结合抽样框进行了相应比例的入户调查,共获得1 640份样本。其中,93.22%的农民工来自于P市各区县,平均年龄为35岁,25—45周岁之间的农民工达到61.97%;男性农民工占比51.52%,基本与女性呈1∶1分布;已婚农民工占比78.39%;教育程度以初中(57.19%)、高中(15.66%)为主,10.52%的农民工学历为大专及以上学历,不识字人数仅为1.28%;职业以产业工人(60.38%)、商业服务业人员(24.35%)为主,样本基本涵盖了农民工所从事的所有典型行业与职业。总体来看,该样本数据较为适合进行深入的学术研究。

2.测算方法

首先通过数据归一化和无量纲化处理,消除表1中不同测算题项与变量类型之间的量纲及数量级不统一问题。处理软件为Stata12.5,表示为:

f(xi)=[xi-min(xi)]/[max(xi)-min(xi)],

i=1,2,3,…,14

(1)

其中,f(xi)表示第i项指标xi的标准化值,xi表示指标的具体测算值。

在式(1)的基础上,根据各指标的标准化值和权重,计算各指标的具体取值,表示为

(2)

其中,Ci为各项生计资本的指标值,wi为各项具体测算指标的权重。

四、农民工生计资本现状分析

通过对各项生计资本的测算,首先得到就地就近城镇化背景下农民工生计资本的一般现状;其次,根据农民工生计资本的值域分布,构建生计资产“五边形”,明确农民工各项生计资本的弹性区间;最后,透过性别、代次、流动经历等三个农民工生计差异体现最大的视角,实现对不同属性农民工生计资本具体情况的综合评判与比较[19,23]。

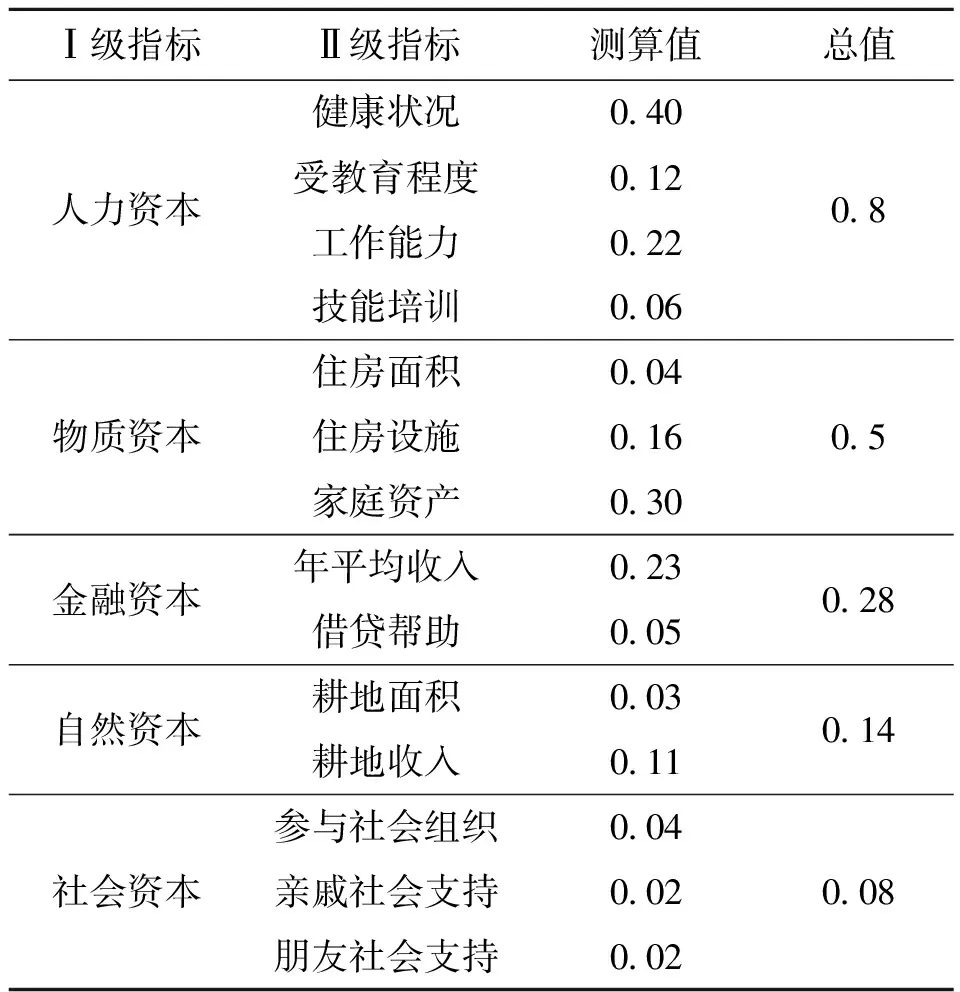

(一)农民工生计资本的一般现状

本文测算得到就地就近城镇化背景下农民工生计资本得分情况如表2所示。其中,各Ⅰ级指标的总值等于其下辖的Ⅱ级指标测算值之和,农民工各项生计资本差异明显、差距较大。Ⅰ级指标中,人力资本最为丰富(0.80),物质资本第二(0.50),金融资本第三(0.28),自然资本(0.11)和社会资本(0.08)相对较低。从Ⅱ级指标看,农民工健康状况(0.40)、家庭资产拥有量(0.30)相对较高,工作能力(0.22)、年平均收入(0.23)处于中等水平,但受教育程度(0.12)、技能培训(0.06)、借贷帮助(0.05)、住房面积(0.04)、耕地面积(0.03)、社会支持(0.02)等指标得分偏低。

表2 农民工的生计资本得分情况

人力资本是影响可持续发展的重要条件,是生计改善和阶层上升的重要依仗[23]。农民工当前人力资本得分虽总体较高,但50%的贡献率来自于健康程度,教育水平、技能培训贡献率偏低。市民化后,农民工将与原市民进入同一劳动力市场,偏低的教育水平、技能培训现状,在很大程度上会限制其职业流动与职业升迁,对未来职业发展造成壁障。此外,随着农民工年龄增长,健康程度所带来的人力资本红利将逐步减小,一旦身体状况有变而教育水平、技能培训又相对低下,极易发生失业并产生“因病返贫、因病致贫”的情况。本次调查发现,60%以上的农民工分布于劳动密集型企业,而该问题在该行业的表现更加明显。

物质资本状况是生活与居住质量的直接体现。当前,农民工物质资本水平总体较高,家庭资产拥有量相对较大,住房设施水平达到平均以上水准。与异地城镇化背景下农民工多居住于环境恶劣、设施不完善的“城中村”和“城乡结合部”,且被排除于城镇住房保障体系之外的情况相比,就地就近城镇化模式下的农民工居住条件更为优质。但是,住房面积得分较低会对未来市民化和城镇化造成一定影响。此次调查数据显示,80%的农民工为已婚状态且95%以上已生育至少一个孩子,与此同时,59%的农民工与父母同住,这样的核心家庭结构决定了对较大居住面积的需要,也揭示了潜在的物质资本供需矛盾。

金融资本决定了中短时期内农民工生计的可延续状态,自然资本则是农民工在现有体制下的最后生计保障。目前,农民工金融资本属于中等水平,平均年收入有所提升,但借贷帮助能力较低。自然资本相对偏低,耕地面积得分很低。这一方面由于农民工属于“草根精英”,相对农村居民其平均年收入较高,但其亲友多为一般农村居民,在发生借贷事件时能够获得的金融帮助与经济支持概率相对较低,致使其金融资本稳健性与抵御风险能力偏低。另一方面,本次调查发现非农职业已成为农民工主要职业,50%的农民工在一年中仅抽出1周时间参与务农,农村大多数耕地存在撂荒情况,实际使用的耕地面积有限。这与相关学者[6]给出的金融资本虚化、自然资本闲置、物质资本薄弱的结论较为一致,如何提升农民工金融资本稳健性,并使其自然资本实现效益转化是目前面临的主要问题。

农民工在城镇时期的各项社会资本指标均较低。农民工通过进城务工,打破了原有的乡村社会网络,城市化的生活内容减少了乡土亲友能够提供社会支持的项目。而在城镇中,由于身份的同质性,其交往的朋友也多为相同背景和阶层的工友,加之较低的人力资本和社会地位处境,限制了农民工加入高质量的社会组织。由于社会资本不仅具有情感性、工具性作用,还间接影响着其他几大生计资本,直接关乎农民工的社会融合状况,因此,如果长期处于相对缺少组织与亲友支持的境地,会影响农民工在城市的长期发展[19]。

(二)农民工生计资本的弹性区间与群体差异

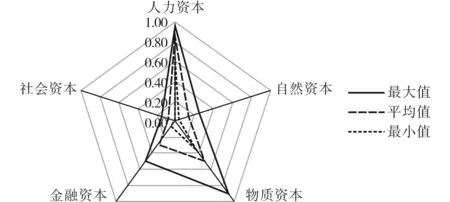

生计资本存量与生计资产结构并非静态稳定的,当受到外部事件干扰或冲击时,生计资产会产生变化并通过一系列应激反应组建出新的平衡态“五边形”,生计资本的可变化程度可理解为弹性(Resilience),弹性的变化区间由个体生计资本的极限值构成[24]。基于这一思路,本文找出测算生计资本所能达到的极大、极小值,将式(1)与式(2)测算得到的各项生计资本总值(见表2)设置为平均值,进而构建出农民工生计资本弹性区间,如图4所示。

图4 农民工生计资本弹性区间

从图4发现,不同农民工之间的生计资本具有较大差异,不同种类生计资本的弹性程度并不相同。农民工物质资本(0.55)和金融资本(0.44)弹性较高,人力资本(0.30)、自然资本(0.22)、社会资本(0.14)相对较小。结合前文分析,可以推断农民工之间的物质资本、金融资本较大差异主要来源于住房和收入,而住房、收入的较大差距会进一步对社会平等性造成影响。但是,弹性区间也预示着农民工生计资本的极限可达性与未来可塑性。农民工通过自身努力并辅以住房、收入等相关政策的引导和调整,能够较大概率地增强其物质、金融资本水平。参照已有研究结论,物质资本与金融资本的增加及社会资本的扩增能够有效增加生计多样性[17]。与此同时,人力、自然、社会三大资本总体弹性较小,一方面说明了农民工在上述三个资本方面差异不大,同时也说明农民工依靠自身较难改善三大资本现状,在该条件下需要较大程度上依靠外部政策调节来集中优化。因此,结合前文发现,农民工人力资本的改善需着重依靠教育程度、职业培训的提升;自然资本改善则需要将撂荒和半搁置耕地进行盘活;社会资本的提高需重点加强农民工与城镇居民的融合程度。

从性别、代次、流动经历三个视角切入,通过差异性检验等手段,能够更加综合细致地评判农民工生计资本内部情况。从表3可以看出,男性在人力资本、金融资本方面具有优势,资本总量相对较高。该差异主要由传统“男主外、女主内”的性别分工以及早期教育、就业市场存在一定程度的性别歧视造成。第二代农民工在各个方面均具优势,新生代农民工在资本总量上与第一代农民工持平,在人力资本、物质资本、社会资本方面优于第一代农民工。这说明,第二代农民工具有最优质的生计资本存量,新生代农民工也具有较大潜力, 随着其年龄增长,特别是金融、物质和社会资本的积累,生计资产水平将会进一步提升。具有流动经历的农民工在资本总量和金融资本方面占优势,这证实了农民工的区域流动将会使其积累更多务工经验,并以年收入等金融资本形式得到直观体现。值得注意的是,自然资本在任何视角下的差异均不显著,这一方面说明农民工具备的自然资本现状相似,另一方面也说明自然资本方面存在的问题是普遍性的问题。

注:+表示p<0.10,*表示p<0.05,**表示p<0.01,***表示p<0.001。

五、主要发现与对策建议

(一)主要发现

本文借鉴可持续生计框架,基于就地就近城镇化背景下的农民工特点,设计农民工生计资本测量指标体系;通过AHP层次分析法对指标权重进行赋值,使用归一化和无量纲化手段,结合实地调查数据,测算农民工生计资本得分;在此基础上,进一步确定了生计资本弹性区间,分析了生计资本差异,得到以下主要发现:

第一,就地就近城镇化背景下,农民工生计资本总体状况更优,但相对脆弱性依然存在。对比已有异地城镇化背景下的研究[12],农民工人力资本、物质资本显著提高,金融资本水平有所提升;但社会资本与自然资本水平偏低,这两大资本成为生计资产“五边形”脆弱性的主要来源,需要从社会融合促进与土地资源盘活两方面,展开适当的政策干预。

第二,生计资本内部结构存在优化空间,不同类型农民工之间生计资本差异显著。与已有研究[6]发现农民工各大资本均较为偏低不同,本文发现农民工人力、物质资本总体存量相对较高,但其下辖的教育水平、技能培训和住房面积水平偏低是明显短板;金融资本中借贷帮助能力不强,与社会资本水平总体偏低存在较强关系;自然资本存量不高,耕地面积、耕地收益问题有待解决;男性农民工生计优势体现在人力和金融资本上,第二代农民工生计现状最好,新生代农民工资本提升潜力最大,具有流动经历的农民工金融资本较高。

第三,不同生计资本的弹性区间差异明显,生计资本权重是制定农民工政策的重要参考。相比以往研究[6,17]得到的农民工生计资产在受到外部环境影响下能够发生资本间的转换这一结论,本文更进一步测量了各大生计资本的可转换区间(弹性区间)后发现:住房和收入的较大差异造成了物质和金融资本弹性较高,农民工通过自身努力改善现状的概率较大;人力、自然和社会资本弹性较小,三大资本的提高需更多依靠政府对教育、职业培训、土地和社会融合政策的布局和引导;生计资本权重由高到低依次为人力、社会、金融、物质、自然资本,排序越高意味着农民工在未来城镇化生活中对其的依赖越高,对于相关长期农民工政策的制定具有较强借鉴。

综上,就地就近城镇化有利于农民工生计资本的改善,但其内部构成多元交织、相互影响,存在继续优化空间。当前时期,农民工人力、物质资本水平良好,但应注意教育、职业培训和住房面积三方短板,预防资本脆弱性产生;金融资本水平一般,借贷帮助提升是关键,对其治理可结合社会资本偏低这一现状,进行协同培育;自然资本水平较差,耕地盘活与效益促进是关键。未来时期,农民工生计资本提升应结合其弹性与权重展开,同时,针对女性农民工弱势现状以及新生代潜力和第二代的实力,进行扶持和挖潜。人力、自然和社会资本弹性较小,政策帮扶依赖性更大;人力、社会资本权重较高,应作为政策长期关注重点;物质、自然资本权重较低,可结合当前资源和环境,进行资本再开发与资本有效转发,实现资本间的有效联动,多方共举地支撑金融资本水平提升。

(二)政策建议

就地就近城镇化有利于农民工定居城镇,是实现农民工从“城镇移民”向“城镇居民”转换,推动“一亿进城常住农业转移人口落户城镇,一亿人口在中西部地区城镇化”的重要抓手;农民工生计资本的培育和保护,既是“以人为本”新型城镇化的核心,也是保证农民工在城镇可持续发展,增加农民工获得感的重要举措。当前,生计资本多元交织、相互影响、差异较大,而资本培育又需多方并举、长期推动。因此,生计资本相关政策的制定调整,需“认清特点、统揽全局、有序推进、久久为功”,进而实现生计结构重组、短板补齐、潜力挖掘、水平提升、风险规避的目标。结合就地就近城镇化农民工特点,本文提出如下政策建议:

(1)确保义务教育覆盖,创新职业培训模式,为人力资本“补钙强体”。调整财政教育支出结构,强化农村义务教育投入保障,制定专项防控义务教育学生失学辍学措施,确保九年义务教育全覆盖;落实好中等职业教育免学费制度,完善好政府购买培训成果制度,着力支持开展符合经济社会发展需求的职业教育,运用“互联网+”等手段拓宽培训渠道;大力推行学历证书和职业资格证书“双证并重”制度,尽快出台职业技能认定与薪酬挂钩相关机制,引导企业结合自身长期发展需求,对农民工进行专项技能培训,为农民工从劳动密集型行业向高附加值行业转移奠定基础。在此过程中,应着重对女性及第一代农民工职业培训的倾斜,增强对新生代农民工整体人力资本的培育。

(2)发挥基层社区功能,运用企业各类组织,为社会资本“架线充电”。通过街道社区这一工作平台,宣传普及城市生活注意事项,增强农民工城市生活规范意识;积极举办文体娱乐活动,促进社区内新市民与原住民交流互动,加深彼此了解与情谊,扩大农民工社交范围;鼓励农民工参与社区、企业事务,保障其知情权、选举权等基本权利,加深农民工的归属感及组织感;运用企业正式工会组织与各类非正式组织,提高对农民工群体的关怀帮助;通过在不同户籍、阶层等标签群体之间构建社会网络,扩充农民工交际网络张力与网络质量,改善农民工当前孤立与弱势的地位现状,并协同解决金融资本借贷帮助困难的问题。在此过程中,可适当增加对新生代农民工的关注。

(3)推进土地灵活流转,优化城镇住房面积,为生计资本“松绑减压”。结合自然资本权重较低与弹性较小的实情,灵活处理耕地资源,在稳定承包权、放活经营权、尊重主体意愿的前提下,丰富土地流转形式,制定相应的转包、转让、出租、入股等经营管理办法,保障不同群体的既有利益,促进自然资本的解放并为后续资本转化蓄力。针对当前中小城镇高库存的压力,呼吁开发商降低房价,促进生计资本相对较强的第二代农民工购房。在评估农民工还贷能力的前提下,减少农民工购房首付比、住房契税和贷款税,增加政府的保障性住房购买比例并租赁给租购房能力较弱的农民工,特别是新生代农民工,逐步化解农民工住房面积较小但对面积要求较高的矛盾,为物质资本承载力减压。

(三)研究展望

本文虽有一些有益发现,但也存在一定局限,未来研究拟从如下几点改进深化:(1)采集多区域数据样本,通过对比多地样本验证模型与结论的稳健性;(2)针对异地城镇化模式,讨论并设计相应测算指标和模型,比较其与就地就近城镇化的差异;(3)运用高级数理分析方法,从更加微观和细致的角度,准确判断生计资本、生计资产和生计决策之间的机制影响关系。

[1] 王勇. 我国新型城镇化模式转变: 从单向发展走向双向均衡[J]. 西安交通大学学报(社会科学版), 2014(3): 93-99.

[2] 杜海峰, 顾东东. 服务社会的哲学社会科学研究: 从问题提出到理论与方法创新——以新型城镇化研究为例[J]. 西安交通大学学报(社会科学版), 2016(5): 25-30.

[3] SU C W, LIU T Y, CHANG H L, et al. In-situ Urbanization Narrowing the Urban-rural Income Gap? Across-regional Study of China[J]. Habitat International, 2015, 48: 79-86.

[4] 焦晓云. 新型城镇化进程中农村就地城镇化的困境, 重点与对策探析——“城市病”治理的另一种思路[J]. 城市发展研究, 2015(1): 108-115.

[5] 杜书云, 张广宇. 农民工代际差异问题调查与思考[J]. 农村经济, 2008(2): 100-104.

[6] 苏飞, 马莉莎, 庞凌峰, 等. 杭州市农民工生计脆弱性特征与对策[J]. 地理科学进展, 2013(3): 71-181.

[7] 赵亚男. 农民工人力资本, 社会资本与社会融合[D]. 临汾: 山西师范大学, 2014: 58-87.

[8] SCOONES I. Sustainable Rural Livelihoods: A Framework for Analysis[R]. Brighton: Institute of Development Studies Working Paper, 1998: 72-75.

[9] ELLIS F. Rural Livelihoods and Diversity in Development Countries[M]. New York: Oxford University Press, 2000: 26-78.

[10] CHAMBERS R, CONWAY G. Sustainable Rural Livelihoods: Practical Concepts for the 21st Century[M]. Brighton, England: Institute of Development Studies, 1992: 35-60.

[11] DFID. Sustainable Livelihoods Guidance Sheets[M]. London: Department for International Development, 2000: 68-125.

[12] 任义科, 张生太, 杜巍. 农民工生计脆弱性的制度分析及其政策建议[J]. 中国行政管理, 2011(2): 39-42.

[13] 彭邓民, 孟丽君, 徐仲安. 朔州市半城镇化农民工生计可持续问题调查与思考[J]. 经济研究参考, 2014(39): 30-38.

[14] 姚小丹. 农民工生计资本与返乡创业[D]. 临汾: 山西师范大学, 2013: 38-69.

[15] 马金荣. 就地城镇化中的市民化质量研究[D]. 济南: 山东大学, 2015: 33-50.

[16] SHARP K. Measuring Destitution: Integrating Qualitative and Quantitative Approaches in the Analysis of Survey Data[R]. Brighton: Institute of Development Studies Working Paper, 2003: 217.

[17] 赵雪雁, 李巍, 杨培涛, 等. 生计资本对甘南高原农牧民生计活动的影响[J]. 中国人口·资源与环境, 2011(4): 111-118

[18] 李荣彬. 生计资本视角下农民工社会融合的现状及其影响因素——基于2014年流动人口动态监测数据的实证研究[J]. 人口与发展, 2016(6): 47-54.

[19] 任义科, 杜海峰, 白萌. 生计资本对农民工返乡自雇就业的影响[J]. 西安交通大学学报(社会科学版), 2011(4): 51-57.

[20] 陈亚东, 刘新荣. 农村土地流转调查研究[J]. 经济纵横, 2009(4): 58-61.

[21] 道日娜. 农牧交错区域农户生计资本与生计策略关系研究——以内蒙古东部四个旗为例[J]. 中国人口·资源与环境, 2014(5): 274-278.

[22] 李成华, 张文才, 靳小怡. 金融危机背景下人力资本对返乡农民工发展意愿的影响分析[J]. 西安交通大学学报(社会科学版), 2011(2): 8-13.

[23] 顾东东, 杜海峰, 刘茜, 等. 新型城镇化背景下农民工社会分层与流动现状[J]. 西北农林科技大学学报(社会科学版), 2016(4): 69-79.

[24] WALKER B, HOLLING C S, CARPENTER S R, et al. Resilience, Adaptability and Transformability in Social-ecological Systems[J]. Ecology and Society, 2004(2): 5-12.