顺式阿曲库铵闭环肌松输注与传统间断给药对老年患者肌松恢复的影响

2018-03-24黄井林邹恒婧成都市第一人民医院麻醉科四川成都610041

黄井林,辜 敏,邹恒婧,李 佳,党 亮,江 敏(成都市第一人民医院麻醉科,四川 成都 610041)

肌松药的合理使用一直是临床麻醉中关注的热点。顺式阿曲库铵对心血管系统的影响小,长时间使用无蓄积作用,过敏反应发生率更低,用于老年患者时肌松恢复更快[1,2]。但老年患者心脏储备功能降低、重要脏器的血流灌注减少、体内含水量下降等,即使是不经过肝肾代谢的肌松药作用效应也会增大[3]。传统的间断推注可能会出现术中气道压力增高、自主呼吸恢复、甚至体动反应[4]。持续输注肌松药能够更好的满足手术需要,但持续输注的肌松药用量比间断推注更大,肌松自然恢复时间更长。闭环肌松输注系统是结合肌松监测和自动反馈给药系统的一项技术,该系统可根据肌松监测结果精确给药,维持预期肌松效果,避免用药过量,同时可减少麻醉医师工作负担[5]。因此,本研究探讨闭环输注系统应用于老年人群中,与传统静脉间断推注给药方式相比,在诱导、维持和术后恢复中是否具有优势。

1 资料与方法

1.1一般资料选择2013年12月至2014年4月于成都市第一人民医院行全身麻醉下择期骨科手术的患者30例。纳入标准:年龄≥60岁;ASA I~III级。排除标准:手术时间≤ 60 min;术前评估预计存在困难气道需要快速顺序诱导或者清醒插管者;既往神经肌肉疾病者;术前使用影响肌松药效果的其他药物;双侧前臂手术无法进行肌松监测者;不愿参与研究者。根据随机数字表将患者分为对照组和闭环组各15例,两组一般资料比较差异无统计学意义(P> 0.05),见表1。研究经成都市第一人民医院伦理委员会审核批准,告知患者研究方法目的并取得书面知情同意。

1.2方法所有患者入室后首先建立静脉通路,常规监测血压、心电图、氧饱和度、呼气末二氧化碳浓度(PETCO2)、脑电双频指数(BIS),连接闭环肌松输注系统(广西威利方舟科技有限公司)肌松监测电极于患者腕部尺神经两侧,传感器置于虎口处套于拇指和食指,温度传感器固定于手掌内侧大鱼际,维持皮温32~34 ℃。闭环组将预先配制有浓度为1 mg/ml顺式阿曲库铵的20 ml注射器经延长管连接于患者静脉通路,对照组仅使用闭环肌松输注系统监测TOF,而不经系统给药。

表1 两组患者一般情况比较

麻醉诱导给予丙泊酚1~2 mg/kg,舒芬太尼0.2~0.4 μg/kg静脉推注,待患者意识消失后,予以四个成串刺激(Train-of-four,TOF),刺激电流60 mA,间隔20 s,频率12 Hz,连续测试待TOFr(4个成串刺激中第4个肌颤搐与第1个肌颤搐的比值)读数稳定后记录为基础值,再予以诱导剂量顺式阿曲库铵。闭环组使用闭环靶控输注系统诱导,诱导剂量设置0.2 mg/kg,按“开始”键系统开始自动给药至诱导剂量。对照组静脉推注顺式阿曲库铵0.2 mg/kg。当TOF 4个计数均消失后开始插管。

麻醉维持使用静吸复合麻醉,七氟烷维持0.7 MAC,瑞芬太尼0.05~0.2 μg/(kg·min),丙泊酚2~6 mg/(kg(h),维持BIS在40~60之间,根据BIS值调节丙泊酚输注速度。术中每隔45 min追加舒芬太尼5~10 μg,调节呼吸参数使术中PETCO2维持30~40 mmHg,必要时予以多巴胺泵入维持术中血压不低于基础值20%。闭环组使用闭环肌松输注系统维持,设置维持背景速度0.16 μg/(kg·min),增药速度5 μg/(kg·min),增药条件设置为TOFr=0.05当术中监测TOFr≥0.05时,系统将以5 μg/(kg·min)的速度追加肌松药,TOF=0停止追加,继以0.16 μg/(kg·min)的背景速度输注。对照组术中根据肌松监测结果,当TOF≥0.05时按诱导剂量的1/4~1/5追加药物。术者准备关闭切口时停止追加肌松药,停药后3 min内测得TOFr最低值记录为停药TOFr。手术结束时若TOFr<0.2则予以新斯的明0.05 mg/kg拮抗。手术结束后观察患者自主呼吸恢复满意,且TOFr≥0.7时拔除气管导管,继续监测肌松至TOFr恢复至0.9后送入PACU观察,观察时间≥60 min,如患者达到转出标准时送返病房。记录PACU观察期间是否出现肌松残余作用相关不良反应,包括肌肉无力(抬头不能维持5 s、握持乏力)、上呼吸道梗阻、脉氧饱和度<90%。

1.3观察指标记录患者基础TOFr和插管、手术开始、停药、手术结束、拔管时TOFr,插管时间、停药至拔管时间、停药至TOFr恢复至0.2、0.5、0.7、0.9时间。TOF<4个计数时记录TOFr为0并记录TOF计数个数。

1.4统计学方法数据采用SPSS 19.0进行分析。计量资料使用均数±标准差表示。组间比较采用t检验;计数资料使用频数表示,组间比较采用卡方检验及Fisher’s精确检验。P< 0.05为差异有统计学意义。

2 结果

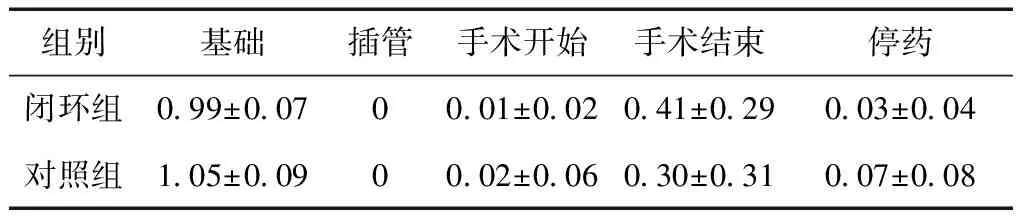

2.1两组TOFr比较两组患者基础、插管、手术开始、手术结束、停药、拔管时TOFr差异无统计学意义(P> 0.05),见表2。

表2 两组患者各时点肌松监测TOFr比较

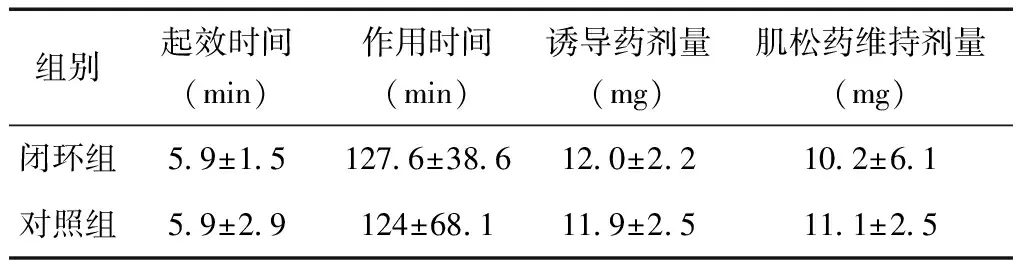

2.2两组肌松起效与维持时间比较两组患者肌松药的起效时间与作用时间及相关剂量比较,差异无统计学意义(P> 0.05),见表3。

表3 两组患者肌松起效与作用时间及相关剂量比较

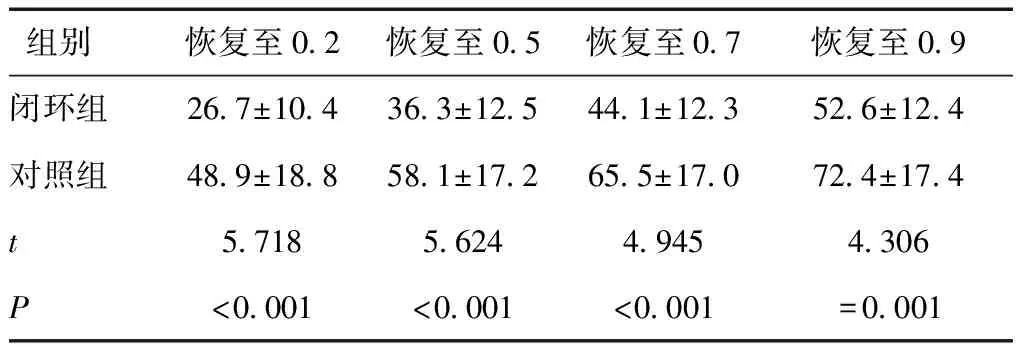

2.3两组肌松恢复比较与对照组相比,闭环组肌张力恢复时间明显缩短,差异有统计学意义(P< 0.05),见表4。

表4 比较两组患者肌松恢复时间 (min)

3 讨论

本研究发现,通过闭环肌松靶控输注系统给药和传统静脉推注给药方式肌松起效时间相当。虽然两组肌松维持时间及用药剂量无明显差别,但在肌松恢复上,闭环组从停药到肌松恢复的时间更短,提示经闭环肌松把控输注系统给药停药后肌松恢复比间断推注更快。闭环组从停药至TOFr恢复到0.2的时间更短,手术结束时闭环组需要使用拮抗剂的比例小于对照组,提示使用闭环肌松输注系统给药时肌松开始恢复的时间更早。有研究表明使用闭环肌松把控输注系统给药时,最大抑制时间(T1恢复至0.05时间)比持续给药更短[6]。由于静脉推注使单位时间内血药浓度骤然升高,其给药剂量已经超过肌松达到最大抑制所需剂量,而闭环输注系统以背景剂量维持,通过肌松监测反馈,追加药物只要达到肌松最大抑制时就停止追加,因此单次追加剂量可能小于传统静脉间断输注时单次给药剂量,其单位时间内血药浓度可能更低,而肌松最大抑制时间更短,故肌松恢复更快。两组TOFr从0.2恢复至0.7时间无明显差别。可能由于当手术结束时对照组有13例TOFr低于0.2,予以新斯的明进行拮抗,而闭环组仅有7例予以拮抗,因此导致两组TOFr从0.2恢复至0.7时间相当。如果不予拮抗剂而观察两组自然恢复时间,其从0.2恢复至0.7时间可能会有差异,但目前还没有支持这一结论的相关文献,因此有待于进一步研究。

术后肌松残余作用是不容忽视的不良反应,如果肌松恢复不全,可能增加误吸、上呼吸道梗阻、缺氧以及术后肺部并发症等风险[7,8],有研究指出在老年患者中,术后肌松残余作用的发生率高达44%[9]。术中肌松监测能够减小老年患者术后肌松残余作用并降低肌松恢复不全导致的相关并发症。闭环肌松输注实现了术中持续肌松监测,并根据肌松监测结果自动反馈精确按需给药,一方面能充分满足手术肌松条件,同时能避免过量给药,理论上可以有效避免肌松残余作用,但仍缺乏文献依据。在临床实践中,尽管使用了时效更短的药物或拮抗剂,但在PACU中还是有高达33%~64%的患者存在肌松恢复不全的相关表现。然而我们的研究中,所有患者在PACU观察期间均未发现肌松残余相关不良反应,一方面由于样本量过小,另一方面主要是由于所有患者在手术室中已观察至TOFr>0.9方转入PACU。在对健康志愿者的研究中发现,当神经肌肉部分阻滞时(TOFr在0.7左右),受试者存在握力下降、疲乏无力、视觉障碍等症状,并伴有不同程度的上气道容量和功能损害。而目前多数研究认为当TOFr>0.9时可认为肌松恢复充分[10]。因此本研究在PACU中未能观察到肌松残余相关不良反应,无法证明闭环肌松输注系统对术后肌松残余作用的影响。

虽然闭环靶控技术已用于临床[11],但闭环肌松靶控的相关临床研究报道还相对较少,本研究可为闭环肌松输注系统的临床应用提供一定的理论依据。为了保证肌松监测数据的准确性,我们术中持续监测手掌部位皮温,保持温度≥32 ℃,可排除低温对肌松监测数值的影响。此外,通过严格的纳入排除标准,避免了患者自身疾病、药物等对肌松药物作用的干扰因素。本研究也存在不足之处。一方面,研究样本量过小,可能不足以观察到术后肌松残余作用造成的不良反应。另一方面,术中麻醉维持使用静吸复合麻醉,研究表明吸入麻醉药可延长非去极化肌松药的维持时间,减少肌松药的维持剂量。因此,使用七氟烷维持可能对两组肌松药物维持剂量有影响。为了减小影响,两组均恒定七氟烷MAC值0.7,通过调节丙泊酚输注速度来维持术中BIS。

通过本研究发现,闭环肌松输注顺式阿曲库铵用于老年患者,诱导起效与静脉推注效果相当,而在停药后早期恢复阶段更加迅速。闭环肌松输注系统可作为老年患者肌松给药方式的一种选择。

[1] Sadleir PH,Clarke RC,Bunning DL,et al.Anaphylaxis to neuromuscular blocking drugs:incidence and cross-reactivity in Western Australia from 2002 to 2011[J].British Journal of Anaesthesia,2013,110:981.

[2] Feng X,Ke J,Wang Y.Comparison of the variability of the onset and recovery from neuromuscular blockade with cisatracurium versus rocuronium in elderly patients under total intravenous anesthesia[J].Brazilian Journal of Medical and Biological Research,2012,45:676.

[3] Joomye S,Yan D,Wang H,et al.Consumption of Cisatracurium in different age groups,using a closed loop computer controlled system[J].Bmc Anesthesiology,2014,14:29.

[4] Dong YJ,Li X.Comparative study on the pharmacodynamics of cisatracurium:continuous infusion or intermittent bolus injection[J].Contemporary Clinical Trials,2012,33:482-485.

[5] Huang JL,Yang ZY,Zou HJ,et al.The application effect of close-loop muscle relaxant injection system using cis-atracurium in orthopedics surgery[J].Practical Journal of Clinical Medicine,2014,

[6] Xue JX,Xin YE,Bing LI,et al.The use of cis-atracurium by guidance of closed-loop muscle relaxant injection system in the laparoscopic surgery[J].Journal of Clinical Anesthesiology,2012,

[7] Xará D,Santos A,Abelha F.Adverse Respiratory Events in a Post-Anesthesia Care Unit[J].Archivos De Bronconeumología,2015,51:69-75.

[8] Murphy GS,Szokol JW,Avram MJ,et al.Postoperative residual neuromuscular blockade is associated with impaired clinical recovery[J].Anesthesia & Analgesia,2013,117:133-141.

[9] Pietraszewski P,Gaszyński T.Residual neuromuscular block in elderly patients after surgical procedures under general anaesthesia with rocuronium[J].Anaesthesiology Intensive Therapy,2013,45:77.

[10]Hemmerling TM,Le N.Neuromuscular monitoring:an update for the clinician[J].Canadian Journal of Anesthesia,2007,54:58-72.

[11]谢柯祺,兰志勋.顺式阿曲库铵在麻醉诱导期的应用[J].实用医院临床杂志 2010,7(7):17-20.