非物质文化遗产旅游产业化价值评价体系构建实证研究

——以武威市为例

2018-03-23许春华晋艺波

许春华,王 曙,晋艺波

一、引言

目前有关非物质文化遗产的旅游开发评价体系构建的研究比较多见。从文献研究来看,对非物质文化遗产的旅游开发评价体系构建研究始于上世纪末,本世纪初。众多学者从不同的侧重点提出了自己的意见和看法,总体上来说,大家关注的焦点主要集中在评价体系的建立标准,评价指标及其权重的确定,研究方法的选择等几个方面,如表1所示。

综合以上文献的论述,目前学术界对非物质文化遗产旅游开发评价体系的构建,就评价指标来讲,仁者见仁,智者见智,从不同的关注点提出各自的观点,但无论是选择何种评价指标,其评价参照的二级或更低级的指标主要集中在非物质文化遗产的珍稀性、资源品级、文化价值、审美性、、规模与丰度、传承情况、社会经济条件、旅游开发条件、资金投入情况、经济收效等条件;就研究方法而言,常用方法有综合评分法、层次分析法(AНР)、特尔菲法、因子分析法、问卷调查法、模糊数学方法、加权求和等。本文在借鉴以上研究的基础上,结合旅游产业化理论,尝试建立非物质文化遗产旅游产业化价值评价体系,进而为非物质文化遗产的传承和保护提供理论依据。

表1 国内学者对非物质文化遗产旅游开发评价体系构建研究情况一览

二、理论基础

(一)产业化

产业化即产业形成和发展的过程,是指某种产业在市场经济条件下,以行业需求为导向,以实现效益为目标,依靠专业服务和质量管理,形成的系列化和品牌化的经营方式和组织形式[7]。

(二)旅游产业化

旅游产业化是伴随现代旅游活动的蓬勃发展,与产业融合而形成的一种新的业态,指以旅游核心产业为龙头,相关产业协同发展,不断推进现代化、国际化、规模化和市场化,进而形成现代旅游产业的产业集群化的过程[8]。旅游产业化是现代旅游业的基本业态,是旅游产业各部门有效集成的实现,同时也是一个动态发展的过程和产业进步的过程,一般发展步骤是初级产业走向高级产业,传统产业走向现代产业[9],通过旅游产业化发展,实现将部门的管理优势、资源优势、环境优势转化为产业优势,从而提升旅游产业的整体规模和竞争力。

(三)非物质文化遗产旅游产业化

非物质文化遗产旅游产业化,就是把非物质文化变成一个旅游经济产业,以盈利为目的,按照市场化经济的规则和规律来运作,使其达到相当规模、产生利润的过程[10]。非物质文化遗产旅游产业化主要包括以下几个特征:

1.市场化的运作形式

即非物质文化遗产在市场经济条件下,以旅游市场需求为导向,通过市场实现生产要素的合理流动和优化配置,依靠质量管理和专业服务,形成的品牌化和系列化的组织形式和经营方式,实现效益。

2.相关行业配合,达到一定的规模程度

由于旅游业涵盖了食、住、行、游、购、娱,因此,金融、通信、交通等相关服务行业是非遗旅游产业化发展的必要条件和基本保障,没有这些相关产业的支持,非遗旅游产业化根本无法进行。规模化主要指标是供给和需求[11],其最佳的状态是旅游供给充足,旅游需求量大。

3.雄厚的资金支持

非物质文化遗产旅游产业化发展需要大量的资金支持,这就需能善于捕捉信息,准确把握国家产业政策,通过多渠道整合优化各类资金,发挥所有项目资金的聚集优势,集中财力支持对非遗资源旅游产业化支撑带动作用大的重点项目和龙头企业发展。

4.实现社会效益和经济效益

非物质文化遗产旅游产业化经营的最终目标是实现非物质文化遗产的两个转变。其一,旅游产业化经营的首要目的就是盘活面临濒危的非遗资源,实现非遗资源活态传承和可持续发展。其二,获取经济效益。可以说,盈利是产业化的最原始的驱动力。

三、非物质文化遗产旅游产业化评价体系构建

(一)评价指标体系构建

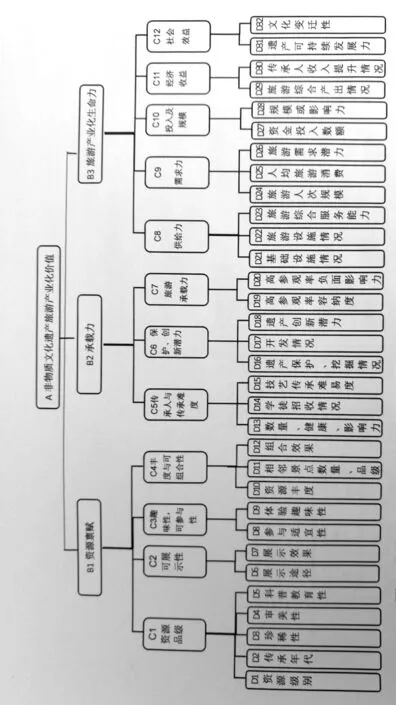

借鉴已有的非遗旅游开发评价体系并综合非物质文化遗产及旅游产业化经营的特征,在遵循系统化、科学化、可行性等原则的基础上,在假定具备较好的社会经济条件和文化环境,良好产业化政策环境以及较强的产业经营管理能力的前提下,广泛征求专家、学者、游客、公众意见筛选出3个大类,12个中类,31个小类(评价因子),构建非物质文化遗产旅游产业化评价体系,如图1所示。该评价体系由4个层次构成,分别是目标层(A层级),综合评价层(В层级),要素评价层(С层级)和因子评价层(D层级)。其中目标层以非物质文化旅游产业化价值为总目标,综合评价层包括资源禀赋、承载力和旅游产业化生命力3个子系统。在要素评价层中,资源禀赋涵盖了资源品级,可展示性,趣味性与可参与性,丰度与可组合性4个要素;承载力涵盖了传承人及传承技术难度,保护、创新潜力,旅游承载力3个要素;旅游产业化生命力涵盖了供给力、需求力、投入及规模、经济效益、社会效益5个要素。因子评价层又由要素评价层评价要素进一步细化,共涉及资源级别等32个具体的评价因子。

(二)确定指标权重、评分标准

采用德尔菲法,请25位专家对各层权重指标进行赋值,这些专家由非物质文化遗产、旅游研究领域的专家、学者,从事非遗保护管理、旅游行业管理的政府负责人,旅游行业一线技术能手,旅游龙头企业老总,著名企业家,阅历丰富的旅游爱好者组成。运用层次分析法,将各专家给出的判断矩阵数据进行综合整理,采用уааhр软件对数据进行一致性检验和综合处理,建立非物质文化遗产旅游产业化价值评价体系,评价指标、权重及评分标准如表2所示。

(三)评分结果

依据以上构建的非物质文化遗产旅游产业化价值评价体系,非物质文化遗产旅游产业化价值的计算需要对每一个评价指标进行打分,将打分结果汇总而获得最终评分。为方便实践操作,建立评价模型为:

其中Y代表非物质文化遗产旅游产业化价值,Xi代表第i个评价因子得分,Wi代表第i个因子对应目标层的总权重,n为评价指标总数。

(四)资源等级划分

非物质文化遗产旅游产业化价值评定结果按照得分分为一至五级,从高到低依次为:≥90.000分为五级;75.000-89.999分为四级;60.000-74.999分为三级;45.000-59.999分为二级;<45.000分为一级。

图1 非物质文化遗产旅游产业化价值评价指标层次图

表2 非物质文化遗产旅游产业化价值评价体系、权重,评分标准

(续表2)

四、武威市非物质文化遗产旅游产业化价值评价实证研究

(一)武威市非物质文化遗产概况

武威市是历史文化名城,中国旅游标志马踏飞燕的出土地,人杰地灵,文化底蕴丰厚,数千年来,积淀了丰富的非物质文化遗产。武威现有非物质文化遗产项目321项,其中包括国家级5项;省级22项;市级59项。按类别可分为:曲艺,传统舞蹈,传统音乐,传统美术,传统戏剧,民间文学,传统体育、游艺与杂技,传统技艺,传统医药,民俗。见表3所示。

(二)武威市非物质文化遗产旅游产业化价值定量评价

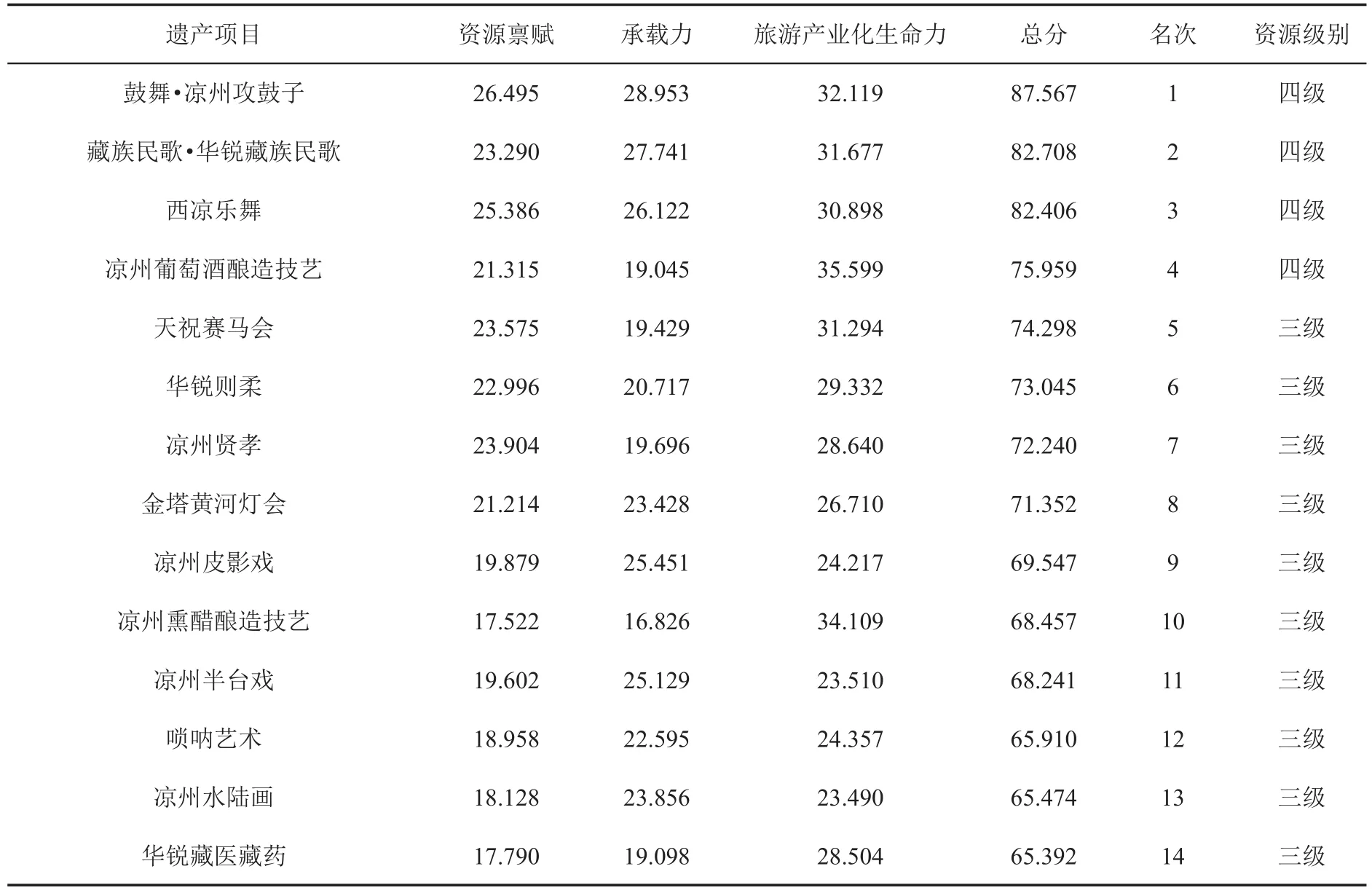

首先,通过专家咨询,将省级以上27项非物质文化遗产全部纳入评价范畴,并在省级以下非物质文化遗产中进行初步筛选,遴选出西凉乐舞,凉州葡萄酒酿造技艺,凉州狮子舞,凉州熏醋酿造技艺,天祝赛马会,华锐藏酒酿制技艺,六月六松山、抓西秀龙赛马会,苏武山朝山会等8项具有较强旅游产业化竞争力的非遗资源作为评价对象。其次,依据建立起来的非物质文化遗产旅游产业化价值评价体系、权重及评分标准,请专家进行打分。共发出打分表25份,利用уааhр软件对每位专家给出的数据矩阵进行一致性检验,剔除数据不一致的4份问卷后,对剩余的21份问卷数据求平均值,最后评出四级资源4项,三级资源24项,二级资源7项,见表4所示。

表3 武威市非物质文化遗产资源一览表

表4 武威市非物质文化遗产旅游产业化价值名次表

(续表4)

(三)武威市非物质文化遗产旅游产业化价值定量评价解析

由表4最终评分结果来看,因评价之前已经对评价对象做了筛选,所以评价结果最终没有产生一级资源。就武威市非物质文化遗产资源的整体情况来看,其资源禀赋、承载力及旅游产业化生命力整体竞争力不强,在评价表中未出现五级资源属正常现象。

1.旅游产业化生命力是决定非物质文化遗产旅游产业化价值的关键因素,四级以上资源具有较高的旅游产业化价值

表4四级资源中的“西凉乐舞”和“凉州葡萄酒酿造技艺”2项非遗资源在武威市非物质文化遗产项目名录中排名均比较靠后,西凉乐舞属市级非遗资源,排名在第34位,凉州葡萄酒酿造技艺仅仅是区级非遗资源,排名90位。此2项非遗资源能在众多资源中脱颖而出,正是因其具有较高的旅游产业化价值和深厚历史文化渊源。西凉乐舞源自唐代宫廷,由唐玄宗和杨贵妃所创的“霓裳羽衣舞(曲)”而创,名扬天下,雍容华贵,是武威市发展旅游舞台演出的不二之选。武威地处丝绸之路经济带的中心节点,昼夜温差大,日照时间长,独特的地理禀赋使之成为世界上少数几个适合葡萄种植、生长的绝佳产地,是中国葡萄酒的故乡,被中国食品工业协会命名为“中国葡萄酒城”。汉代张骞凿空,从西域引进葡萄种子,武威就有了种植葡萄、酿造葡萄酒的历史,武威葡萄美酒是历朝贡品。《魏文帝凉州诏》称赞“凉州葡萄味长汁多——他乡之果宁有匹之者。”;“葡萄美酒夜光杯,欲饮琵琶马上催”,唐代诗人王翰一首脍炙人口的《凉州词》更使凉州葡萄酒天下闻名。武威攻鼓子是汉唐军旅出征乐舞的遗存,极具表演性和震撼力,表现出西北汉子的粗犷和豪迈气概,有“鼓魂”之美誉,已被列入国家级非物质文化遗产,具有较高旅游产业化开发价值。同样是国家级非物质文化遗产的藏族民歌·华锐藏族民歌旅游吸引力强,舞台表现力丰富,趣味性强,比较适合旅游产业化发展。

2.资源禀赋是决定三级资源旅游产业化价值的重点要素,三级资源具有一定的旅游产业化价值

国家级非物质文化遗产凉州贤孝、格萨尔、河西宝卷·武威均属武威市古老的说唱表演艺术大类,特别是凉州贤孝,被称作是中国民间文化的一朵奇葩,源自西夏,反映凉州人的传统文化和生活方式,有很重要的民俗学和文化人类学研究意义。目前已建立国家级传习所,并拥有国家级传承人。但因凉州贤孝、格萨尔、河西宝卷·武威均表现方式相对单一,传承难度较大,可参与性、趣味性低,承载力和旅游产业化价值不理想,导致其最终评分不高,在评价表中仅仅位列三级资源。此外,凉州熏醋酿造技艺目前具备一定的产业化基础,在国内具有较高的知名度,特别是“云晓”系列的佐餐醋、保健醋、养生醋,在其酿造过程中产生的氨基酸、有机酸、糖类、维生素和盐等,能够有效地促进人体新陈代谢,起到生发、美容、降血压和血脂、减肥之功效,备受大众喜爱,成为武威市非物质文化遗产旅游产业化发展的一支生力军。天祝赛马会,六月六松山、抓西秀龙赛马会是天祝华锐藏族具有浓郁藏民族特色的拿手好戏,有较强的观赏性、参与性和趣味性,展示方式生动有吸引力,展示内容丰富,有着广阔的目标群体。华锐则柔、凉州半台戏、唢呐艺术、凉州皮影戏、凉州水陆画、华锐藏医藏药、华锐藏酒酿制技艺、凉州狮子舞等18项三级非物质文化遗产资源属于武威市当地传统的非物质文化遗产项目,具有良好的群众基础,有一定的旅游产业化潜力。

3.民间文学、传统技艺、民俗类非物质文化遗产旅游产业化价值较低

二级资源及未列入名次表的非物质文化遗产,从现状来看,暂时不具备旅游产业化开发价值。此类资源主要集中在民间文学、传统技艺、民俗三个类别。民间文学类共49项,进入三级及以上的资源有3项,占总数的6%;传统技艺类共66项,进入三级及以上的资源有3项,占总数的4.5%;民俗类总共118项非遗资源进入三级及以上的资源只有6项,仅占总数的5%。导致此三类非遗资源旅游产业化价值低的原因主要是:第一,大多涉及老百姓生活的家长里短,许多项目已经被现代社会所淘汰,或者已出现功能更先进的替代品,不适宜于产业化发展。如耙磨制作、石匠、腌菜、炉炉匠、漆匠技艺、凉州三弦制作技艺等传统技艺类非遗资源,清明节、端阳节、摆漏播种、老铧耕作、传统农具、水车灌溉、农耕习俗、翰杆打水、商贸习俗、黄蒿面等民俗类非遗资源。第二,资源单一,丰度不够,趣味性、可展示性、可参与性不强。如民间文学类走马灯、回音壁、翰墨林、毛线吊斗、母子树、县长牛载坤、县长周树清等,单纯的只是一个传说故事,旅游产业化无从谈起。第三,资源经济效益差,旅游产业化生命力不够。旅游产业化的最终目的就是要创造经济效益和社会效益,以上三类非遗资源的创收能力差,这是导致其旅游产业化价值低的最根本原因。

五、结语

本文在对产业化、旅游产业化、非物质文化遗产旅游产业化研究的基础上,采用德尔菲法及层次分析法,从资源禀赋,承载力,旅游产业化生命力三个方面构建了非物质文化旅游产业化价值评价指标体系。研究成果能够在一定程度上填补现有对非物质文化遗产旅游产业化价值评价研究匮乏的不足。本研究所构建的非物质文化旅游产业化价值体系也具有普遍的指导意义,可用于其他区域的同类研究。但是,非物质文化遗产旅游产业化受到了诸多因素的影响,非遗旅游产业化发展模式多样,在实践过程中,往往是采取多种非物质文化遗产或者与旅游景区组合作为一个集中的旅游吸引物,以非物质文化遗产主题公园、民俗旅游村、博物馆、大型实景舞台演出、旅游商品等多种形式呈现,因此,单单只是针对某一项非物质文化遗产能否很好地进行旅游产业化开发的评价体系有极大的局限性。本研究由于受到时间和地点以及研究者能力水平的限制,在样本选择及评价方法等方面都有待于在以后的研究中作进一步的改进。

[1]张希月,虞虎,陈田,王新歌,王甫园.非物质文化遗产资源旅游开发价值评价体系与应用[J].地理科学进展,2016,35(8):997-1007.

[2]蒋丽芹.非物质文化遗产旅游价值评价体系构建及应用[J].边疆经济与文化,2014,121(1):9-11.

[3]朱赟,叶新才.非物质文化遗产旅游开发适宜性评价研究[J].旅游论坛,2015,8(2):89-94.

[4]郑乐丹.非物质文化遗产资源价值评价指标体系构建研究[J].文化遗产,2010(1):6-10.

[5]陈珠芳.非物质文化遗产旅游资源开发价值评价研究[J].长江大学学报(社会科学版),2013,36(12):74-76.

[6]梁圣蓉,阚耀平.非物质文化遗产的旅游价值评估模型[J].南通大学学报·社会科学版,2011,27(6):96-102.

[7]洪松梅.产业化视角探索厦门同安区非物质文化遗产的可持续发展[J].群文天地,2011(2):73-75.

[8]宋亚非,刘国忱,高敬华.我国旅游产业化的条件与素质分析[J].经济与管理科学,1999,182(1):70-72.

[9]唐智勇.旅游产业化发展的有效途径[J].宏观经济管理,2003(9):51-52.

[10]王松华,廖嵘.产业化视角下的非物质文化遗产保护[J].同济大学学报(社会科学版),2010,19(1):107-112.

[11]金永生,杜国功.北京旅游产业化的条件与素质分析[J].北京工业大学学报,1999,25(12):22-26.

[12]武威市文化广播影视新闻出版局.武威市非物质文化遗产目录[Z].武威:武威市文化广播影视新闻出版局,2012.