利用影响力受贿罪与共同受贿之探析

2018-03-13温雯

温 雯

(610031 西南交通大学 四川 成都)

2007年7月8日,最高人民法院、最高人民检察院发布了《关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》(以下简称《意见》)。《意见》就关于特定关系人收受贿赂问题作出了规定,特定关系人与国家工作人员通谋,共同实施受贿行为的,对特定关系人以受贿罪的共犯论处。但《意见》没有对利用影响力受贿行为作出规定。该行为是指特定关系人利用国家工作人员的职务行为或者利用国家工作人员地位形成的便利条件,为请托人谋取不正当利益,索取或者收受请托人财物,数额较大或者有其他较重情节的行为。根据罪刑法定原则,法律没有明文规定为犯罪行为的,不得定罪处罚。2009年《刑法修正案(七)》弥补了立法上的空白,即将特定关系人扩大到贪污贿赂罪类罪名的主体范围之内。尽管学界普遍认为,利用影响力受贿罪与共同受贿最大的区别在于国家工作人员与特定关系人是否存在共谋,如果存在共谋则认定为受贿罪的共犯。但是,在司法实践中,二者的界限并非像立法或者司法解释那样明晰,这就需要对二者的关系进行进一步探析。

一、特定关系人与国家工作人员的关系

(一)特定关系人的定性

特定关系人即密切关系人。特定关系人是指与与国家工作人员存在血缘关系、情谊关系或者利益关系等社会关系较为亲密的人。学者们关于特定关系人的理解多采用列举法,如认为其包含亲戚关系、情人关系、情感关系、经济利益关系、朋友关系、同事关系、同学关系、老乡关系等。这种定义的好处在于方便民众的理解,缺陷在于容易“挂一漏万”。且也有学者认为对各种各样关系的列举,仍然需要“等”来兜底,而且所列举的上述关系也并不必然就是“密切关系”,只是表明密切关系存在的可能性或者说较大的可能性,而不能表明必然存在密切关系。一方面,不管采用何种方式定义或者解释,这在一定程度上表明了特定关系人的意志与国家工作人员的意志具有重合性,让第三人无法识别他们之间意思表示的真实界限,这种模糊性也为第三人向特定关系人行贿提供了腐败的温床。另一方面,我国是人情社会,个体间的利益彼此交织在一起,牵一发而动全身。第三人之所以向特定关系人行贿,其原因在于第三人很清楚他们二者的关系,并且内心也希望国家工作人员知晓这件事。事实上,国家工作人员知晓特定关系人受贿的概率很大。这就更进一步加深了利用影响力受贿罪与受贿罪共犯之间界限的模糊性。

我国的立法也试图厘清特定关系人与国家工作人员之间犯罪行为的界限,并为此做出了努力,如:2007年7月8日,最高人民法院、最高人民检察院发布《关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》,对于特定关系人与国家工作人员的关系做了进一步的划分,根据不同的情形可能构成不同的定性。

第一种情形,国家工作人员利用职务上的便利为请托人谋取利益,授意请托人将有关财物给予特定关系人的,以受贿论处。对于此行为,《意见》仅仅是强调国家工作人员应认定为受贿罪,特定关系人应认定为什么罪呢?法律没有作出明确的说明,本文认为其应定性为受贿罪的共犯。其理由为:首先,特定关系人为帮助犯,为国家工作人员受贿的实行行为提供了隐秘的便利,促使其完成犯罪行为。其次,特定关系人是在犯罪过程中提供的帮助,而非事后的掩饰、隐瞒犯罪所得,因此参与了共同犯罪行为。再次,尽管国家工作人员将特定关系人当做了工具利用,但是特定关系人是知情的且是自愿的,二者存在共同的犯意。这就意味着国家工作人员不是间接共犯,而是与特定关系人构成普通的共同犯罪。

第二种情形,特定关系人与国家工作人员通谋,共同实施受贿行为的,对特定关系人以受贿罪的共犯论处。大陆法系各国刑法,则区分正犯与共犯。共犯是相对于正犯而言的,正犯一般指实行犯,共犯一般指从犯或者教唆犯。具体表现为,在共同受贿犯罪中,国家工作人员利用职务上的便利起主要的作用,认定为主犯;而特定关系人起到教唆没有犯意的国家工作人员产生犯意或者虽有犯意,但犯意不强,其起到推波助澜的作用或者在共同犯罪过程中,特定行为人只起到出谋划策、提供便利条件等辅助作用。

事实上,《意见》的这两条法律规则,表达的是同一个意思,都表明特定关系人在存在共谋的情况下,是可能存在共同受贿行为的。

(二)国家工作人员的意思表示类型

意思表示有三种不同类型的表现形式:

首先,明示的意思表示。也就意味着国家工作人员与特定关系人对收受或者索取请托人财物的行为存在着书面或者口头一致的犯意,二者存在着共谋。

其次,默示的意思表示。默示的意思表示只有在法律明文规定时,才可以推定行为人作出了内心真实的表示行为,即国家工作人员对特定关系人利用其职权或者地位形成的便利条件,收受或者索取他人财物的行为知情,虽然没有作出任何行为,也没有作出明确的意思表示,尽管这在一定程度上默许或者放任了不法行为的发生,根据我国“亲亲得相首匿”的伦理道德,国家工作人员没有义务去检举或者阻止此不法行为的继续发生。因此,不能就此认定国家工作人员具有间接故意。

再次,行为的意思表示。如果国家工作人员没有作出积极的明示的意思表示,但是其知情,并以行为帮助了特定行为人,则可认定二者为共同犯罪,但对特定关系人定利用影响力受贿罪,对国家工作人员定受贿罪。理由为:二者不是真正意义上的共犯,国家工作人员为片面共犯。片面共犯,是指参与同一犯罪的人中,一方认识到自己是在和他人共同犯罪,而另一方没有认识到有他人和自己共同犯罪。对于片面共犯,仅对知情的一方适用共犯的处罚原则,对不知情的一方不适用共犯的处罚原则。在特定关系人不知情的情况下,国家工作人员暗中帮助特定关系人的行为与片面共犯的情形比较类似,但是由于利用影响力受贿罪和受贿罪都是身份犯。对国家工作人员的行为,《刑法》作了特别的规定,所以国家工作人员不应定性为利用影响力受贿罪的共犯,而应该作为受贿罪定罪,但在量刑上应该按照共犯的原理,按照其在共同犯罪中所起的作用加重或者减轻处罚。

二、利用影响力受贿罪与共同受贿的区别

利用影响力受贿罪与共同受贿,二者在主体方面的区别是显而易见的,二者都是身份犯。一般情况下,受贿罪共犯的主体要求为国家工作人员,但是在法律拟制的情况下,即特定关系人与国家工作人员共谋时,也将特定关系人作为受贿罪的共犯。法律拟制主要是受国家打击犯罪的政策影响,因此应该受到严格限制,否则有碍刑法对象犯体系的统一性。利用影响力受贿罪的主体要求为国家工作人员的近亲属或者与该国家工作人员关系密切的人以及离职的国家工作人员或者其近亲属以及其他与其关系密切的人,即为特定关系人。当出现法律拟制时,就意味着二者都存在有非国家工作人员的情形,这造成了二者罪名界限的模糊性。

二者在客体上的区别,则存在争议。犯罪客体是指我国《刑法》所保护的,而被犯罪行为所侵害或者威胁的社会关系。利用影响力受贿罪所侵害的客体,学界有不同的观点。一种观点认为,利用影响力受贿罪的犯罪客体是公职的廉洁性和不可收买性,对于索取他人财物的受贿罪而言,犯罪的客体还包括被迫交付财物的人的财产权利。另一种观点认为,利用影响力受贿罪侵犯的客体为国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体正常的工作秩序。其理由为:在利用影响力受贿罪中,其行为虽然与公共权力或者公务活动有关联,但这种关联是间接的,具有影响力的人只是借助了国家工作人员的力量,而其本人并不是国家工作人员,不可能也没有能力和义务保证国家工作人员职务行为的廉洁性。利用影响力受贿罪所要禁止的是通过买卖影响力而施加影响于公务人员,破坏国家机关及其国有公司、企业、事业单位、人民团体正常的工作秩序的行为。而共同受贿是受贿罪的共犯,通说认为受贿罪侵犯的客体是国家职务行为的廉洁性和不可收买性。如果按照第一种观点的理解,利用影响力受贿罪与共同受贿侵犯的法益是相同的,如果按照第二种观点的理解,二者的客体是不同的,分别为破坏工作秩序与职务廉洁性。我认为第一种观点比较合理,实际上,利用影响力受贿罪就是受贿罪的一个衍生罪名,二者是同源的,两个罪名都是因利用国家工作人员的身份或者地位而产生犯罪行为。因此侵犯的客体或或者法益也应该是相同的,没有必要为了区分两个罪名而刻意地作出区分。

在客观方面,利用影响力受贿罪要求的是为他人谋取不正当利益,而对于受贿罪共犯而言,不管为他人谋取的利益是否正当,都不影响其定性。如果国家工作人员收受或者索取财物,为他人谋取不正当利益的同时,又有特定关系人参与时,则可能出现二者罪名的模糊现象。

但这些区别都是次要的,最主要的区别还要看主观上特定关系人与国家工作人员是否存在着共谋。有无共同犯意,是区分二者的关键。如果存在共谋,则特定关系人与国家工作人员为受贿罪的共犯。反之,则对特定关系人定性为利用影响力受贿罪。但其主观上是否存在共谋,在举证上存在难度,尤其是如何认定国家工作人员是否知情,是从行贿人的角度,受贿人的角度,还是社会一般人的角度来认定,学者的认识不统一。本文认为主观上的心态一般是通过客观的行为表现出来的。因此为了避免主观归罪,在司法实践中,可以通过将国家工作人员的行为与特定关系人的行为进行对比,从社会一般人的角度理解,看二者的行为是否存在高度的契合性,如果行为契合程度盖然性高,则表明国家工作人员知情,且与特定关系人存在着共谋。

三、利用影响力受贿罪与共同受贿混淆之成因及法律完善建议

(一)原因分析

本文认为,《刑法》单独设立“利用影响力受贿罪”是导致两个罪名界限模糊的根源。立法设立利用影响力受贿罪的初衷,是为了避免国家工作人员利用特定关系人收受或者索取他人财物,而打法律擦边球的现象,同时也是与《联合国反腐败公约》的“影响力交易罪”的精神相统一,扩大打击破坏职务廉洁性的范围。这符合了《刑法》的正义价值,让违法行为受到应有的法律制裁。但是它与《刑法》的效率价值以及立法的精神不符。造成二者罪名混淆的具体原因表现为:

1.《刑法》的效率价值没有得以体现

单独设立“利用影响力受贿罪”没有体现《刑法》的效率价值。一方面立法是有成本的,法律能否实现预期的效率,这是立法所必须考虑的问题。同时由于人的趋利避害性,在存在共同受贿的情形下,面临刑罚制裁的博弈过程中,特定关系人和国家工作人员都明白他们彼此的行为,如何作出最优战略的组合,这就涉及到利益的衡量,这就是囚徒困境。

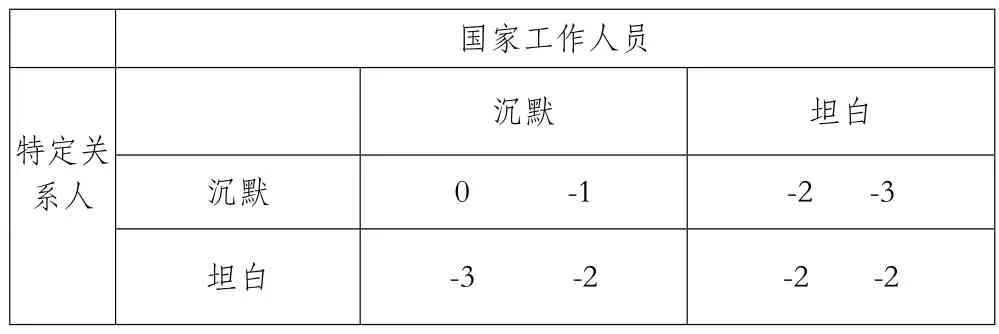

(注:根据刑罚制裁程度:0 〉 -1 〉 -2 〉 -3,也就是0代表没有受到刑罚制裁,-3代表受到刑罚的制裁程度更高)

当国家工作人员和特定关系人都对彼此存在共谋的事实沉默,而司法机关又无相关证据证明时,则国家工作人员不认为是犯罪(0),特定关系人则认定为利用影响力受贿罪(-1),轻则处以拘役,重则处以7年以上有期徒刑。当国家工作人员和特定关系人都彼此坦白存在共谋的事实时,则认定为受贿罪的共犯,根据主、从犯等犯罪情节,轻则处以行政处罚,重则处以死刑。一般情况下,国家工作人员为主犯,从重;特定关系人为从犯,从轻;但是不排除特定关系人为主犯的情形,如特定关系人胁迫国家工作人员受贿,情节恶劣的,特定关系人也可能成为主犯。由于坦白是法定从宽情节,所以对二者应从宽处理(-2;-2)。而对于一方沉默,另一方坦白的情形,则在认定受贿罪共犯的情况下,对坦白的一方从宽(-2)。通过比较,如果双方在受到讯问时都对共谋的事实选择沉默,这对于双方都最有利(0;-1),尤其是国家工作人员在不被惩罚的情况下,意味着获取利益的源泉没有倒下,是更有利于特定关系人以后长期的不法行为发展,攫取更多的不法利益。由于该刑罚威慑力程度低,不能对一般公民发挥《刑法》的一般预防功能,也不能使犯罪人内心起到悔改作用的特殊预防功能。

2.立法的原则、技术没有严格地贯彻

将利用影响力受贿罪作为一个独立的罪名与立法的良法精神不符。立法是社会利益阶层之间的博弈的结果。利用影响力受贿罪在立法过程中,没有做到科学立法、民主立法。在《刑法修正案(七)》增设利用影响力受贿罪的过程中,没有充分考虑各方利益主体的法律需求。亚里士多德曾经提出“已经制定的法律获得普遍的服从”以及“大家所服从的法律又应该本身是制订的良法的法律”。因此,良法应该得到普遍公众的参与,而事实上在制定《刑法修正案(七)》时几乎没有公众的参与,也缺少普法的过程,目前正在进行中的《刑法修正案(九)草案》虽然在社会上公布,但是在社会上的反响不大。如果缺少民众参与的立法,我们很难说它是一部在最大程度上代表人民根本利益的良法。良法能使坏人从善,而恶法能使好人变恶。特别是对于像《刑法》这样生杀予夺的法律更应该有公民的充分参与。由于缺乏民主的讨论,导致《刑法》罪名的逻辑性问题没有得以及时纠正。

在立法技术上,没有处理好对象犯体系也是导致利用影响力受贿罪与共同受贿界限模糊的原因。有受贿行为必有行贿行为,在我国刑法典中规定了受贿罪和行贿罪。行贿罪是一般公民向国家工作人员送取财物,受贿罪是身份犯,特定关系人不具有国家工作人员身份,因此行贿罪是与受贿罪相对应的。非国家工作人员受贿罪是与向非国家工作人员行贿罪相对应的,其主体为公司、企业或者其他单位的工作人员。因此没有一个罪名与利用影响力受贿罪相对应,这也造成了认定两个罪名的混淆性,这与科学立法的原则与技术不符。

(二)法律完善建议

《刑法》的价值理念已经不再是德国古典刑法学派费尔巴哈所主张的形式意义上的罪刑法定主义,罪刑法定的内容应随着时代的变化而有所发展。现代社会更强调实质正义,因此有必要突破传统的刑法理念,实现实质意义上的罪刑法定主义,其具体表现为对法律规则应做适当的扩大解释,即使是合理的法律拟制行为也是要符合罪刑法定的价值追求。因此可以通过立法直接将利用影响力受贿的客观表现形式拟制为受贿罪。

同时,立法的制定还要考虑刑罚的边际威慑。所谓刑罚边际威慑是指在设置刑罚的严厉性程度每增加一个单位,所产生的成本刺激犯罪分子不再实施较为严重的另一个犯罪的效果。当前我国受贿类犯罪的威慑力较低,且太过于死板,这种单行刑法色彩的立法已经不能适应社会的发展了,因此《刑法修正案(九)草案》在受贿的数额上改变了现行《刑法》以固定数额作为犯罪情节的方法,而改用“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”,这有利于法院结合当地的经济发展水平合理的判案,防止了过去不考虑各地区经济发展水平的差异,而一刀切的做法。

四、结语

利用影响力受贿罪与共同受贿具有千丝万缕的联系,造成二者认定的模糊性在很大程度上是由《刑法修正案(七)》单独设立利用影响力罪造成的,为了实现与共同受贿行为的统一,可以在立法上将利用影响力受贿的行为拟制为受贿罪,减少二者之间认定的矛盾。同时我国当前受贿类犯罪的《刑法》威慑力度过低,因此应提高犯罪成本,达到《刑法》一般预防与共同预防的效果。

[1]张明楷.刑法学[M].北京:法律出版社,2003年版.

[2]马克昌.犯罪通论[M]. 武汉:武汉大学出版社,1999年版.

[3]陈正云.刑法的经济分析[M]. 北京:中国法制出版社,1997年版.

[4]高铭暄,陈冉.论利用影响力受贿罪司法认定中的几个问题[J].法学杂志,2012年第3期.

[5]陈兴良.共同犯罪论》现代法学,2001年第3期.

[6]雷安军.利用影响力受贿罪若干问题研究— —兼谈刑事判例制度[J].湖北社会科学,2010年第2期.

[7]高志玲.利用影响力受贿罪客体的界定[J].三明学院学报,2011年第3期.