风格、文体、情感、修辞:用符号学解开几个纠缠〔*〕

2018-03-02赵毅衡陆正兰

○ 赵毅衡, 陆正兰

(四川大学 文学与新闻学院, 四川 成都 610064)

一、概念与学科的纠缠

首先明确,本文讨论的不是“风格”“文体”“情感”“修辞”这四个术语在中文中(或西文中)的用法。在日常使用,甚至在相当多的批评论述中,这四个术语经常来回跳跃,重叠使用,任意搭配。可以看到“优美的文体风格”“优美的情感修辞”“优美的修辞风格”,来回说好像都说得通,也的确说得通。我们无法厘清现代汉语中这四个术语的日常用法,这四者似乎都是近义词,难以区别清楚。在国际学术界中,这些术语的意义也是一个至今未解决的难题,以至于克林肯伯格称风格为“人类认知的黑箱部分”。〔1〕

学术的主要任务固然是发现,但首先是厘清整理概念,给予尽量清晰的界定。朗格有一段话很中肯:“哲学是对我们所有的或真或假的概念框架的研究……假如我们用来论说的词语是矛盾或混乱的,那么,这些词语所归属的整个令人激动的知性活动将是无效的”。〔2〕本文想讨论的是:上述四个术语似乎意义差不多,实际上意义很不同,或是说四个术语应当有不同的范畴、不同的用法。它们指的是符号文本分析中四个不同的方面,即符号表意与解释的不同方面。

在开始讨论前应当说清:本文着眼的是跨媒介的广义符号文本分析,因此纳入视野的远远不止文字写作。这四个术语的区分在任何媒介文本中同样存在,同样严重影响到所有符号文本的表意与解释。本文也讨论了“听觉修辞”“视觉风格”等,但是笔者提出的基本原则,希望在所有各种媒介的符号文本中能够通用。

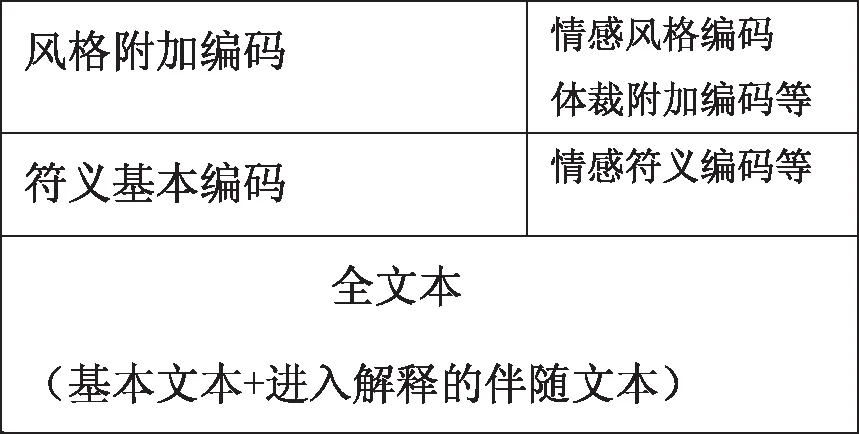

对这四者的关系,本文最后会得出一定的结论,为了清晰起见,可以把结论在这里预先说出来。全文的论证围绕着文本的编码—解码进行。“情感的对象必须是一个被当做整体符号对待的文本”。〔3〕任何符号文本,可以说都是基本文本(核心文本,或中心文本)与伴随文本结合而成的全文本,全文本是接收者进行解释、是作为整体处理的文本与一部分伴随文本(例如标题与作者名、广告代言名人的名声等)的集合。〔4〕全文本的基本解码(指称对象)靠的是符义性解码,风格是全文本所有的附加符码之集合,文体(体裁)与情感是符号文本的符码中的两个大类,部分属于附加编码,部分属于符义基本编码,而修辞是符号文本的构成方式。

用文字描述这些关系,哪怕下面详为讲解,或许依然过于复杂。而用图示,直观的代价有可能是片面,本文先尝试用下表说明其中的关系,下面的分节细论再对此表作详尽说明。

二、风格学

风格可能是本文讨论的四个术语中最重要的,也是最说不清道不明的,而且与其他术语混用的可能性最大,为此我们必须作出一个必要的界限:风格是符号文本的所有附加符码的共名,其中也包括上一节说的情感和文体符码,但是风格的范畴远远不止情感与文体。而且,很多论者认为风格与修辞基本上重合。本节的目的首先是找出风格的特殊领域,以及风格与修辞的分界线。

本文说风格是文本的“附加编码”,这个说法并不是毫无由来。著名语言学家,中国最早接触到符号学的学者之一高名凯,明确提出:“组织成风格系统的,既可以是基本系统身上附加的色彩,也可以是不存在于基本系统身上的特有的附加色彩”。〔5〕高名凯这段话,两次强调了“附加”而且指出这种附加可以附着在“基本系统”与“非基本系统”之上。巴尔特看来也赞同这样的观点:在名著《写作的零度》中,巴尔特仔细分析了加缪的小说《陌生人》,认为这本小说是“风格零度”的典范,而且巴尔特指出:“语言结构在文学之内,而风格几乎在文学之外”。〔6〕哪怕讲述同样的故事情节时,风格是可以更换的。

这种附加符码,是加在“全文本”之上的。全文本有基本部分和与之相连的“伴随文本”,尤其是伴随文本中的“类文本”(标题、作者、出版信息、注解、价格标签等)与“型文本”(文本所述的文化范畴:体裁、作品群体,如流派等)。〔7〕风格是两种文本附加编码,全文本的基本文本和伴随文本都要用符码来解读。

风格学研究的领域,包括了所有附加符码的集合。有的论者认为风格是文本全部因素综合起来的后果,“风格是在语言实践中语音、语法、词汇、修辞的基础上形成的特点综合的结果”。〔8〕这样就完全无法找出风格学的领域边界,把风格学等同于文本研究。

说“附加”,并不是说“不重要”“非本质”,而是说它在文本的基本语义之外,用明白易懂的话来说,就是同样的主旨的话,可以有不同的语气;同样内容的绘画,可以有风格迥异的画法。这些附加编码,很可能比基本内容更加影响意义解读。风格经常是艺术效果的主导因素、主要价值所在。各种特殊的“风格”,就是附加编码总集合之下的各种可识辨的“次集合”,所谓的“储备风格”(即文本中已有的附加风格编码模式),如“民族风格”“时代风格”“流派风格”“地域风格”“体裁风格”;所谓的“应用风格”(即每部作品个人化的附加编码),如“情感风格”“个人风格”,都是各种在文本的意义传达上的附加编码分类方式。

到底哪些符码是附加的?文本本身的基本“主旨”信息需要符义编码—解码,文本的发送却需要风格性附加解码。比如一个信息发出:“八月秋高风怒号”,“怒”如果形容风的猛烈,在这里可能有两层意思:一是信息的基本符义(风势大),另一是修辞移情(天怒人怨),这二者都是基本文本,都需要符义性解码才能理解。而杜甫表情悲惨地说“八月秋高风怒号”,所以情感性的编码极可能是文本基本符义的一部分,更可能是附加风格的一部分。既可能是文本(例如诗句)表达的意义,也可能是伴随文本(例如标题)表达的意义,更可能是表现方式(例如朗读)的附加编码。

如果我们把“风格学”视为只是研究“附加符码”的学问,那么它的范围就清晰得多:风格是一种加载于文本符号集合整体之上的附加编码—解码方式。风格性附加符码的功能,范围很大,尤其当我们跨出语言文本的边界,进入各种多媒介符号文本的探究,我们可以发现,除了携带某种情感,各种功能附加符码更有可能影响接收效果。有的可以与文学相通(例如壁画的古朴、陶瓷画的稚拙、微信的简洁、弹幕的直率、歌曲的委婉、史诗的雄壮、抒情诗的缠绵等等);也有各种社会的、历史的附加符码(例如洛可可风格的繁复修饰、浪漫主义的高昂夸张、现代主义的反讽悖论、后现代主义的拼贴杂凑等等);或是民族的、文化的风格(例如律诗的工整、禅诗的平实、俳句的简练、宗教画的庄严、漫画的幽默等等);或是艺术家的个人风格(例如鲁迅的深沉、赵树理的平实、沈从文的悠远;或是张大千的气势、林风眠的雅趣、黄永玉的佻达、吴冠中的空灵等等);或是社群趣味的判断标准(例如风格矫情、做作、媚俗、假大空、高大上等等)。这些因素混杂在一起,可以形成非常复杂的风格综合体,而且我们可以看到,风格贯穿于发出—文本—解释三个环节,但是三者经常不保持一致。这里的配合关系,需要学者作仔细的研究,基本上与符号的解释学相通。其判断标准,笔者多次建议可以考虑从“解释社群”方向解决,在此就不作细谈。〔9〕

本文想再三强调:风格是附加编码的集合,这里的关键问题是“附加”。因此风格可能与内容发生协调与否的问题。有的文本,例如程耳导演的电影《罗曼蒂克消亡史》,有些影评家认为“风格化”过分(场面过多“设计感”,情节省略过多而镜头有意放慢,音乐过于异国情调等等),以至于让观众弄不清故事线索,即所谓“风格大于内容”,风格附加覆盖层过厚,叙述的符义编码(例如谁为什么要爱上谁,谁为什么要杀掉谁)反而看不清楚。但是这与难懂的文本(例如杜甫《秋兴八首》)又不同,那是文本本身的构造(即修辞)过于复杂。这个问题,我们到第四节讨论修辞时再回顾。

三、体裁研究与情感研究

在各种风格附加编码集合中,最大的两个种类可能就是“体裁”与“情感”。发出者在创造文本时(例如说一个事件时),第一个必须选择的风格附加符码,是体裁(genre)。由于文本发出者,往往只是一个特定体裁的专家(诗人、画家、电影人、音乐人、布道者等),体裁似乎并不是由他选择的,这只是个别性遮蔽的结果。我们看一下“亚体裁”(subgenre,例如七律、绝句、乐府古体等)的选择,就可以明白,哪怕说同一个故事,用什么体裁是可以选择的。

体裁是文化中形成的文本模式,是贯穿于发出—文本—解释三个环节的定形化表意—解读方式。发出者要表现“八月秋高风怒号”,他首先要决定的是用报告、新闻、史诗、抒情诗、歌曲等语言体裁,还是绘画、漫画、雕塑、摄影等视觉体裁,还是多媒介体裁如影视、MTV,还是新媒介体裁如微信、微博、弹幕,等等。不同体裁的文本,说的可以是同一件事,例如几种体裁的文本都是关于某场战争的报道,但是体裁使它们的风格从表面上看就非常不同。

这就是为什么风格学(stylistics)在中国长期以来被称为“文体学”,因为“文体”这个中文词可以兼指“文字体例”与“体裁”。在过去这并无大碍,因为人类文化史上大部分文本体裁,是以语言文字为媒介的。各种体裁的选择对表意—解释影响重大,抒情诗与史诗不同,诗与散文不同。也正是因为体裁实在太重要,体裁的选择决定了文本的根本品格,是文本的根本性立足点,应当属于最基本的符义编码控制的范围,不可能被视为“附加符码”的品格,因此妨碍了我们取得对风格问题的真正认识。

从今天风格学的研究领域来看,“文体学”这个学科名称尤其不当,首先因为当今的体裁远远超出了“文字体裁”。而且多数体裁已经不是文字体裁,因此,最好还是分别处理“体裁研究”(genre studies)与“风格学”,清晰地使用两个不同名称,而不再使用把二者合为一谈的“文体学”。不少“文体学”者自己也明白这个名称带来的苦恼,也已经转向使用“风格学”,〔10〕虽然新命名的“风格学”依然大量讨论体裁问题。〔11〕

看起来最容易明白的似乎是情感:情感是贯穿着意义表达与解释的一种主观状态,它是发送者的主观意图,但是在文本中必须有所表现,也在解释者理解文本时必须附带认辨的文本状态,所以虽然情感表现在符义中也会出现(文本就写到“怒”),它的主要手段是风格附加编码(“八月秋高风怒号”诗句,诗句上下文,诗句表现方式的凄惨之情)。文本经常携带着主观情感,但是并非所有的意义都携带着主观情感。情感并不等于意图,不等于文本,也不等于理解,而是可能贯穿着整个表意过程中某种主观状态,这只是一种可能,完全不带着情感的意义表达和意义解释是经常可以见到的。

雅克布森著名的符号文本六因素论,认为发出者的主观意图成为主导时,符号文本才是“情绪性的(emotive)”。〔12〕他的意思是只有发出者的主观意识,才能给予文本特殊的情感。情感是文本的基本信息上的一种附加符码,它可以是发出者给予的(例如“暴怒”语气),但是必须在文本中出现(文字的粗体或标点、图像的突出细部,照片的色彩应用),且最后必须被接收者感知到。发出者给予文本的是“情感附加编码”,解释者从文本中解释出来的是“情感附加解码”。

因此无发送文本也可以有情感,它们是接收者在文本中“解释出来”的情感。“危崖”“柔绿”“解语花”这样的自然符号可以被读出情感。没有发送者,只有接收者,情感也可能发生,文本似乎可以有自带的“情感”特征。我们说“暴雨”“震雷”“狂风”“酷暑”,气象并没有发送者,文本却带上了情感。这实际上是解释的“移情”,天气现象作为无发送符号文本,可以被解释者认为文本“带着情感”。

这就是说,符号意义活动的每个环节都可能带着情感。一个暴怒的人,不一定能产生一个暴怒的文本,因为某种原因他说不出口(迫于对方威势、受制于自己的地位),也可能他的修辞能力有缺陷(所谓不会说话);一个暴怒的文本不一定能被理解为带着暴怒,因为解释者可能会认为文本中的暴怒可怜、可悲、不得体,当然也可能因为解释者自己的理解能力差(所谓情商太低),因而没有得出带感情的理解。我们不得不承认:意义传播的发出—文本—解释这三个环节都可能有情感存在,哪怕三者不一致,情感在任何一个环节可以独立地存在,而且情感是一种极端重要的意义范畴。〔13〕那么,到底是什么因素让情感能维持贯穿于(哪怕不能保证)以上三个传播环节呢?

这个因素就是情感符码,一般情况下是一致的。说话者可能表现出“暴怒”,文本内容带着“暴怒”,接受者感觉到“暴怒”。能把这种情感带出来的,应当是贯穿于意义过程中的“情感符码”。

四、修辞学

修辞究竟是外加于文本的手段,还是文本本身的意义方式,这问题修辞学界自身也一直争论不休。所谓修辞,一般被认为是文本为了达到在发出者—文本—接受者之间有效地传达某种信息的手段,例如张德明提出“表现风格又叫修辞风格”。〔14〕如果这是为了这样那样的效果,那修辞学就与风格学很难区分,事实上很多论者的确二者不分。中国修辞学的元老陈望道先生提出“风格是修辞效果的综合表现”。〔15〕因此一定的修辞产生相应的风格,〔16〕甚至认为修辞是风格的一部分,即风格包含修辞。

看来大多数论者的意见是风格涵盖修辞,或是说风格及修辞的效果,总之,二者几乎重合。那样的话,何必单独研究修辞?放在风格学里研究,或合在一起研究、讨论不是更全面一些吗?哪怕风格与修辞的区别是一个非常困难的问题,依然必须区分。现代形式文论的核心人物瑞恰慈在1936年出版的《修辞哲学》中已经指出“旧修辞学是争论的产物……是关于词语战斗的理论”。〔17〕传统的修辞学,无论是亚里士多德提出的“说服”目的(在每一件事上发现可用的说服手段的能力〔18〕),还是《大学》中说的“修辞立其诚”,都是把各种修辞格看成是在语言文字上加的手段,是发出者为了说服效果,对语言做的添油加醋调味工作,这样修辞就与“风格”一样,是文本在基本符义之上附加的成分。

这个观念,自20世纪中期“新修辞学”的诞生,发生了很大的变化。新批评派的肯尼斯·伯克(Kenneth Burke),开始了“新修辞学”潮流。他认为修辞不是强求对方接受,而是寻求接受者的“认同”(identifying),修辞的基础是寻找与接收者的“同质”(consubstantial)之处。例如一位农家出身的政客,竞选演说争取选票,就必定强调他与农民选民的出身同一,这样就可以“诱使那些本性能对符号做出反应的动物进行合作”。〔19〕伯克认为修辞是符号的必有品质,贯穿于人类的一切意义场合,包括促销、求爱、教育等语言行为,也包括礼仪、巫术等非语言行为。在这样的修辞过程中创造的意义,接受者可以怀疑、反驳、批判、思考,以决定是否认同。在当代修辞学看来“修辞不仅蕴藏在人类的一切活动之中,而且组织与规范人类的思想和行为的各个方面,人不可避免的是修辞动物”。〔20〕在当代娱乐体裁文本数量极大,我们一样可以看到玩家是否认同电子游戏的修辞设计(例如“代皇上选嫔妃”的隐喻),是否认同一个旅游公园的修辞处理(例如“与白雪公主拍照”的提喻),是游戏或旅游地是否能成功的关键。

用符号学来观察,修辞就是文本本身的内部组成方式,而不是文本背后的符义编码或附加编码。新修辞学的重要理论家布斯一再强调:“修辞学不再是传授从别处得来的知识,不是‘劝使’人们相信在别处发现的真理,修辞本身就是思考的一种形式”。〔21〕他的意思是:修辞不是说话的修饰,而是思想的根本形式。人用不着对自己修饰语句,但是人必须理解自己,因此,修辞是自我的存在方式。中国学者王委艳也指出:“修辞并没有以积极的论辩与说服的形象出现在法庭上……而是作为案件事件左右了读者对判决的看法”。〔22〕例如艺术文本,从来就不是为了说服或论辩。召唤接收者想象力的“认同”,是艺术修辞的主要目的。〔23〕王希杰曾经列举汉语艺术取得美感的几种修辞手法,例如“均衡”“变化”“侧重”“联系”。〔24〕显然,这些都是文本的构成方式,而不是附加的风格特征,风格(例如嫔妃的诱人服饰、游乐场的异国华彩)只能加强这些基本的修辞构造。本文必须把这一点再三强调清楚:修辞与风格本质上不同,不是为了表现特定的意图,或取得特定的效果,才对文本进行修辞。修辞是文本的一般构成方式,它们不是文本之上的一种附加符码—解码,修辞就是文本构成。这一点应当说不难理解,且这一区分就是本文立论的关键。

而与新修辞学同时兴起的符号修辞学,则把对修辞本质的理解转换更推进一步。现代符号学的源头之一是修辞学,我们仔细观察一下,就可以看到符号学的基本概念,起源之一是对符号文本的修辞构成的分析。索绪尔的符号学虽然基本上以语言为模式,讨论局限于语言符号体系,但是他提出的作为符号体系基础的二元对立,已经让修辞进入了符号文本的构成。例如他提出任何符号文本都必有“组合/聚合双轴”,就是符号文本的修辞构成法。雅克布森1956年的名文《语言的两个方面,与失语症的两种类型》,〔25〕指出组合关系就是邻接(contiguity),聚合关系就是相似(similarity),他又往前推论一步,提出依靠相似性形成关系的,正是组成比喻(metaphor)的方式,因此聚合轴上各组分,互相关系类似比喻。而邻接的组分之间,形成转喻(metonymy,雅克布森说的转喻包括提喻)。这样,雅克布森就把符号文本的双轴,都拉到显现文本的修辞运作平面上。索绪尔—雅克布森的讨论是一个非常简明扼要,却异常深刻的见解,至今依然是任何符号文本不可避免的修辞构成原理。

而皮尔斯的符号学最基本的理据性符号三分法,即像似符号(icon),指示符号(index),规约符号(symbol)。像似符号实为隐喻,指示符号实为转喻,那么规约符号是一种替代,它们完全从修辞格演变出来。由于把修辞格作为符号理据性的最基本条件,修辞就不再是文本追求的效果,而是符号文本构成最重要的依据。如此观察,意义就是符号,符号就是修辞。而符号文本的基本构成,需要符义符码来解读,不是靠修辞附加符码来解读。或者用莫里斯提出的符号学领域三分来说,风格研究的属于符用学的范畴,而修辞研究的属于符形学与符义学的范畴。〔26〕

符号文本的修辞构成,不是个别前辈学者的见解。20世纪大量学者,尤其是形式论学者,虽然没有上引几位符号学奠基人说的那样清晰明确,却多少都点明了文本的修辞构成:俄国形式主义的什克洛夫斯基指出“陌生化”这种修辞的技巧,实为艺术之所以为艺术的根本原因;20世纪中期新批评派领袖兰色姆,反驳瑞恰慈的“诗歌是语言的情感用法”之说,指出那是“心理主义”,诗的语言并不诉诸接收者的情感。他再三强调,所谓“诗歌技巧”远远不是为取得某种效果而添加的因素,而是诗歌文本的“本体性”。〔27〕新批评派群起响应这个立场:燕卜森认为“远距比喻”不仅是修辞技巧,而且是诗歌文本本质;布鲁克斯认为“反讽”“悖论”不仅是修辞技巧,而且是思想方式;退特认为语言内涵与外延之间形成的“张力”不仅是修辞技巧,而且是诗歌这门艺术立足的本质特征。弗洛伊德在名著《梦的解析》提出的梦的工作机制——移置和凝缩,拉康认为实质上也就是隐喻与提喻;〔28〕而电影符号学家麦茨进一步推论认为,这也就是白日梦和幻想,乃至电影文本的基本修辞构成方式。〔29〕从凯尔克郭尔起,许多现代与后现代的思想家,都强调反讽修辞的力量,从德曼到罗蒂,都再三提出“反讽主义”(ironism),“反讽主义”承认语言无法穿透表象看到本质,因此依赖传统的“形而上学世界观”的交流,不可能达成社会“共识”。反讽是时代要求的最基本的思维方式。在他们看来,反讽绝不是一种风格特征。〔30〕

传统修辞学讲究说服,新修辞学着眼于认同,都是为了加强效果,但是“认同”依然与风格的目的相似。而符号修辞学是为了理解文本的意义功能是如何产生的。说服—认同—意义生成,这三者之间的变化,是修辞学的巨大进展,对本文的讨论则是关键区别。如果把修辞看成是文本之上附加的行文方式,是为了增加文本的说服或认同效果,那的确与风格很难作本质区分;而在当代符号修辞学看来,修辞是任何符号文本本身的构造方式,是人类意义活动的根本方式,如果说有目的,就是意义生成本身。〔31〕

从这样的理解出发,也就可以在具体的文本分析上,看出“风格学”“文体学”“情感研究”“修辞学”四者的不同:例如一张人物照片,可以说是一连串修辞的结果,它们是文本的根本构成方式:像似为“比喻”,拍半身以喻全身为转喻、帽子衣饰为某个民族或某阶段文化的象征等等,这些都是文本本身的符义编码,是这张照片本身的之所以为表达特定意义的根本原因。而采用彩色照片是文体学的亚体裁选择;在照片上做浓淡冷暖色调选择,是文本的风格性附加符码;如果让这张照片带上情感(例如“可爱”或“欲呕”),此种情感可能是照片文本本身(人物造型)表现出来的,也可能是情感性附加风格符码(例如PS过分)的效果。这四者虽然都是文本的品格,但是并非必定混作一团,而是可以区分清楚的。

注释:

〔1〕Jan van Klinkenberg,“Style”,in (eds) Thomas A Sebeok and Marcel Danesi, Encyclopedic Dictionary of Semiotics,Third Edition,Berlin:De Gruyter Mouton,2010,pp.1040-1041.

〔2〕〔美〕苏珊·朗格:《感受与形式:自〈哲学新解〉发展出来的一种艺术理论》,高艳萍译,南京:江苏人民出版社,2013年,第3页。

〔3〕谭光辉:《情感直观:情感符号现象学的研究起点》,《当代文坛》2017年第5期,第45页。

〔4〕关于文本、伴随文本、全文本三者的关系,请参看赵毅衡:《哲学符号学:意义世界的形成》,成都:四川大学出版社,2017年,第119页。

〔5〕高名凯:《语言风格学的内容和任务》,《语言学论丛》第4辑,上海:上海教育出版社,1960年,第879页。

〔6〕〔法〕罗兰·巴尔特:《写作的零度》,北京:中国人民大学出版社,2008年,第4页。

〔7〕赵毅衡:《符号学:原理与推演》,南京:南京大学出版社,2016年,第143页。

〔8〕宋振华、王今铮:《语言学概论》,长春:吉林人民出版社,1979年,第72页。

〔9〕赵毅衡:《解释社群观念重估》,《哲学符号学:意义世界的形成》第5章第3节,成都:四川大学出版社,2017年,第264页。

〔10〕刘颖、肖天久:《〈红楼梦〉计量风格学研究》,《红楼梦学刊》2014年第4期。

〔11〕张兰芳:《艺术风格类型的初步构建》,《美与时代(下)》2017年第6期,第13-17页。

〔12〕〔俄〕罗曼·雅克布森:《语言学与诗学》,赵毅衡编:《符号学文学论文集》,天津:百花文艺出版社,2004年,第175页。

〔13〕谭光辉:《重回葛兰西的“情感维度”》,《符号与传媒》2016年第2期,第53-63页。

〔14〕张德明:《论风格学的基本原理》,《云梦学刊》1993年第4期,第74页。

〔15〕陈望道:《陈望道修辞论集》,合肥:安徽教育出版社,1985年,第45页。

〔16〕姜恩庆:《律师文书的修辞风格》,《应用写作》2001年第9期,第19-20页。

〔17〕I.A.Richards, The Philosophy of Rhetoric,London:Oxford University Press,1936,p.24.

〔18〕〔古希腊〕亚里士多德:《修辞术》,《亚里士多德全集》第九卷,苗力田主编,北京:中国人民大学出版社,1994年,第332页。

〔19〕Kenneth Burke, A Rhetoric of Motives,Berkeley:University of California Press,1969,p.43.

〔20〕Douglas Ehninger, Contemporary Rhetoric:A Reader’s Coursebook,Glenview,Il:Scott,Foresman,1972,p.9.

〔21〕〔美〕韦恩·布斯:《修辞立场》,《修辞的复兴:韦恩·布斯精粹》,南京:译林出版社,2009年,第39页。

〔22〕王委艳:《叙述转向与交流叙述学的理论建构》,《符号与传媒》2016年第1期,第91页。

〔23〕J.A.Blair,“The Possibility and Actuality of Visual Arguments”,in Argument and Advocacy,1996,p.33.

〔24〕王希杰:《汉语修辞学》(修订本),北京:商务印书馆,2004年。

〔25〕Roman Jakobson,“Two Aspects of Language and Two Types of Aphasic Disturbances”, Selected Writings II,The Hague:Mouton,1956,pp.239-259.

〔26〕胡光金:《莫里斯话语类型及其符用思想分析》,《符号与传媒》2017年第2期,第72页。

〔27〕John Crowe Ransom, The New Criticism,New York:Greenwood Press,1979,p.145.

〔28〕〔法〕雅克·拉康:《拉康选集》,褚孝泉译,上海:三联书店,2001年,第442页。

〔29〕〔法〕克里斯提安·麦茨:《想象的能指》,王志敏译,北京:中国广播电视出版社,2006年,第267页。

〔30〕Richard Rorty, Contigency,Irony and Solidarity,Cambridge:Cambridge University Press,1989.

〔31〕方小莉:《形式“犯框”与伦理“越界”》,《符号与传媒》2017年第1期,第98-108页。