道德判断中的框架效应:一个新的视角

2018-03-01梁凤华段锦云

梁凤华,段锦云

(1.上饶师范学院教育科学学院,上饶 334001;2.苏州大学心理学系,教育部人文社科重点研究基地-苏州大学中国特色城镇化研究中心,苏州 215123)

1 问题的提出

自Kahneman和Tversky(1981)有关框架效应的开创性研究之后,在博彩、投资、消费、社会、健康、安全及娱乐等领域均发现了框架效应的存在(段锦云,曹忠良,娄玮瑜,2008;Johnson,Wilke,& Weber,2004;Weber,Blais,& Betz,2002)。道德领域框架效应的研究始于Haidt和Baron(1996),他们发现人们的道德判断受道德情境出现顺序的影响。随后,研究者发现在生死情境中人们倾向冒险(Wang,1996)。当面对诸如电车难题时,道德判断会受到将问题描述为可能挽救或死亡的人数、造成负面道德后果的行为是作为达到目的的手段还是达到目的的附带效应、是疏忽或有意为之、理由的多少、能挽救的相对生命数量的多少等影响(Greene,2014;Petrinovich & O’Neill,1996;Rai & Holyoak,2010)。然而有关道德领域框架效应研究仍然存在不足(Sinott-Armstrong,2008;Rai & Holyoak,2010)。首先,已有的道德判断框架效应研究主要关注生死问题,其研究情境主要为电车难题,在情境的设计时未能涉及到更一般的社会道德情境。另外已有的研究主要探讨人们在不同的框架下道德判断会发生何种变化,却很少研究,在不同的框架下当他人进行了道德判断,人们是如何评价其判断的,人们对他人道德判断可接受性或可谴责性的评价是否受框架的影响,这种评价是否等同于人们对不同框架下可能的道德选择的本身的评价。

以已有研究为基础,可预测个体的道德判断在正面框架下会倾向于风险规避,此时个体会判断确定性道德方案更可接受。理由如下:第一,有关框架效应的大量研究发现,在获益时个体倾向于风险规避,在损失时则表现为风险寻求(段锦云,卢志巍,张涵碧,2016);第二,学界目前普遍把道德直觉判断称之为普遍性道德语法(universal moral grammar,UMG)(Evans & Levinson,2009),认为道德判断并不需要依赖以意识和语言为基础的推理,而是受直觉的影响,能快速和自动进行;第三,模糊痕迹理论,作为目前学界解释框架效应机制的主要经典理论,认为个体偏好根据要点(gist)以直觉的方式进行判断(段锦云,卢志巍,张涵碧,2016;Reyna,Chick,Corbin,& Hsia,2013)。据此,个体首先会根据要点以直觉的方式进行道德判断,之后当要求个体对其道德选择方案进行判断时,需意志努力的认知过程便会启动,这时个体会采用回溯性推理为之前的道德判断寻找依据。因此在面对道德判断情境时,在正面框架下被试倾向于风险规避,从而选择确定性道德方案并将倾向于评价风险性方案更违背道德,在负面框架下则倾向于风险寻求,并倾向于评价确定性方案更违背道德。另外研究还发现,在生死情境中,人们倾向冒险(Wang,1996),在生死问题上,女性更易受消极框架信息的影响(Huang & Wang,2010)。

由此,提出如下假设:

假设H1a:在面对道德判断情境时,正面框架下个体倾向于风险规避从而选择确定性方案,负面框架下个体倾向于风险寻求从而选择风险性方案;

假设H1b:在正面道德框架下,个体倾向于认为风险性方案更违背道德,在负面道德框架下个体倾向于认为确定性方案更违背道德;

假设H1c:女性在负面道德框架下比男性表现出更高的风险寻求倾向;

假设H1d:相比于一般道德情境,以上效应在关涉生死问题的道德情境中表现得更为明显。

此外,根据模糊痕迹理论,对已经做出的道德选择进行事后评价时,会启动认知过程为已有的道德判断进行回溯性推理,以寻找判断的依据。研究发现心理距离对道德行为的判断亦有重要影响,个体有高估他人不道德行为、低估他人道德行为的倾向(段锦云,朱月龙,陈婧,2013;邓颖,徐富明,李欧,史燕伟,刘程浩,2016;钟毅平,陈海洪,2013;钟毅平,陈文龙,2012)。当他人已经做出道德判断,需要个体对他人的判断进行评价时,个体的认知过程会被立即调动起来,此时因直觉判断导致的决策偏差会减少,则个体对此人的道德选择是否应受谴责的评价应表现出较弱的框架效应。

假设H2:在正、负面道德框架下,无论情境中人物选择的是风险性方案还是确定性方案,被试对其行为应受到谴责的判断存在较弱或不存在框架效应。

2 方法

2.1 对象

采取整群随机取样法,以江西省五所高校的大学生为研究对象。共600名大学生参与了调查,回收有效数据552份。被试年龄范围18~24岁(M=21.12,SD=1.23)。其中男生262人(47.5%),文科生272人(49.3%),城市学生234人(42.4%);一至四年级各为74(13.4%)、116(21%)、178(32.2%)、184(33.3%)人。

2.2 工具

采用改编后的工厂风波和亚洲疾病情境作为实验的情境性材料。两类情境均采用正、负面两类属性框架,每一情境的两种框架在形式上完全等价,以使其完全符合真框架(true frame)情境条件(Frisch,1993)。改编此两类情境作为测量道德判断是否存在框架效应的实验情境是极为合适的,理由如下:首先,两类情境均关涉道德问题,前者关涉人类的生死存亡问题,后者涉及一般社会道德问题;其次,按照Frisch(1993)的界定,亚洲疾病情境为严格意义上的真框架情境,工厂风波情境亦改编为严格的真框架情境,因此若存在框架效应则可以合理的解释为是由于人们在同质但不同描述框架下道德判断的变化;再次,两类情境所牵涉道德问题的严重程度不同,前者较后者所面临的道德后果更为严重,对此进行对比,可探明人们在道德判断时因道德问题的严重程度不同其框架效应是否存在差异;最后,以上两类情境虽然颇具现实性,然则又很少会出现在人们已有的生活经验中,可有效避免已有经验对个体道德判断的干扰。以工厂风波为例,其正、负面框架分别为:

正面框架(雇佣框架):

某工厂要解雇120名工人,列入解雇名单的工人都觉得原因不明不白。他们怀疑经理用摄像机非法监视他们的活动。但是经理坚决否认。只有在证据确凿的情况下,工会才可以采取有效措施对付经理的不法行为。工人们可以采取两种方案,具体如下:

方案A:如果有两名工人可以撬开经理的办公室,偷走作为证据的录像带,则会使其中的40名工人继续受雇用。

方案B:如果工人们可以绑架经理,迫使经理亲自交出作为证据的录像带,则有三分之一的可能性使120名工人继续受雇用,三分之二的可能性无人继续受雇用。

负面框架(解雇框架):

某工厂要解雇120名工人,列入解雇名单的工人都觉得原因不明不白。他们怀疑经理用摄像机非法监视他们的活动。但是经理坚决否认。只有在证据确凿的情况下,工会才可以采取有效措施对付经理的不法行为。工人们可以采取两种方案,具体如下:

方案A:如果有两名工人可以撬开经理的办公室,偷走作为证据的录像带,则会使其中的80名工人被解雇。

方案B:如果工人们可以绑架经理,迫使经理亲自交出作为证据的录像带,则有三分之一的可能性无人被解雇,三分之二的可能性全部120名工人均被解雇。

每个框架中方案A均为确定性选择,方案B均为风险性选择。每个情境描述完成后,要求被试根据描述的情况回答四个问题,分别是:您选择的方案是?您认为哪个方案更违背道德?假设工人们采取了方案A,您认为其行为是否应该受到谴责?假设工人们采取了方案B,您认为其行为是否应该受到谴责?前两个问题为二选一的迫选项,后两个问题为三点Likert选项(1=不应该,2=不确定,3=应该)。

2.3 程序

为避免测试的顺序效应(Haidt & Baron,1996;Petrinovich & O’Neill,1996),在情境材料安排时,对实验情境和两类框架进行前后交叉平衡安排。在情境材料之后增加被试背景材料测试项。施测时由研究者或其助手在各高校上课期间随机选择正在上课的班级,用课堂间隙时间进行整体测量,每所学校施测材料均进行平衡安排。整个测试大约耗时10分钟。

3 结果

3.1 正负面框架下被试选择道德方案的比较

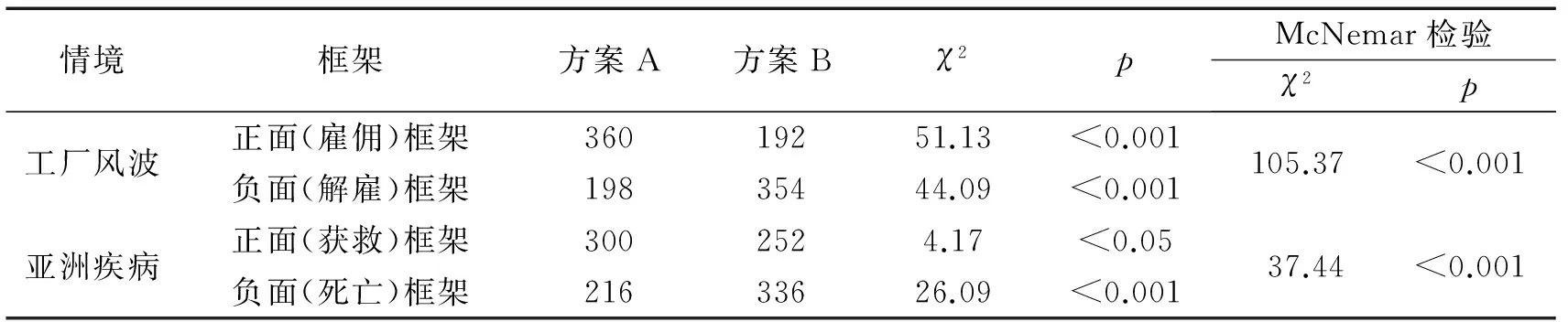

采用卡方检验正负面框架下被试选择确定性方案或风险性方案是否存在差异,用McNemar检验正负面框架下选择的差异,结果见表1。

表1 正负面框架下被试选择道德方案的对比

注:方案A为确定性选择,方案B为风险性选择。

从正负面框架情境下被试的选择来看,正面框架中被试倾向于风险规避从而选择确定性方案,负面框架下被试倾向于风险寻求从而选择风险性方案,假设H1a得证。McNemar检验表明,两种情境下框架效应均极其显著,描述的改变显著改变了被试的道德判断。

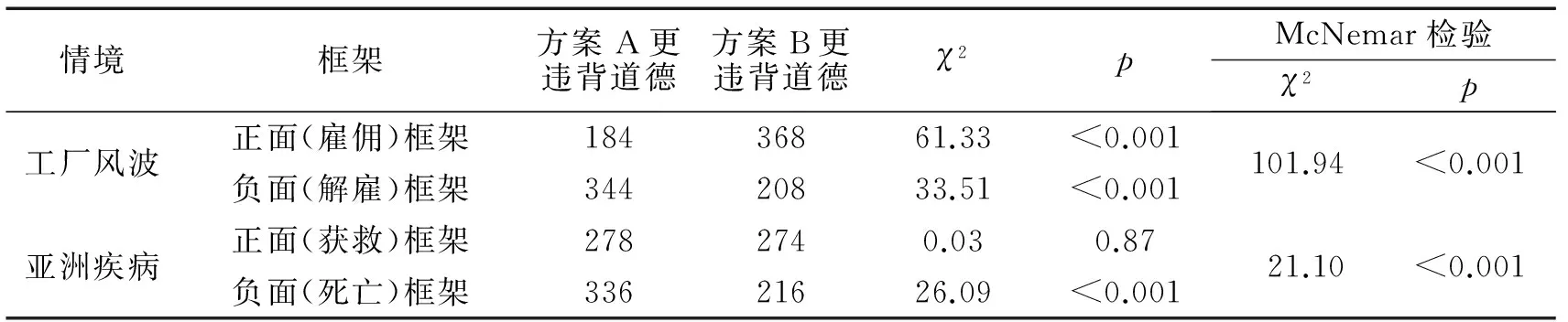

3.2 正负面框架下被试对确定性方案(A)和风险性方案(B)违背道德性的评价

结果显示(表2),正面框架下被试倾向于认为风险性选择(B)更违背道德,在工厂风波情境中表现得最为明显,而在亚洲疾病正面(获救)框架中,被试评价风险性选择和确定性选择在同等程度上违背道德;而负面框架下被试认为确定性选择(A)更违背道德,假设H1b得证。McNemar检验表明,两种情境下框架效应均极其显著,描述的改变显著改变了被试对确定性方案和风险性方案违背道德性的评价。

表2 正负面框架下被试对确定性方案(A)和风险性方案(B)违背道德性的评价

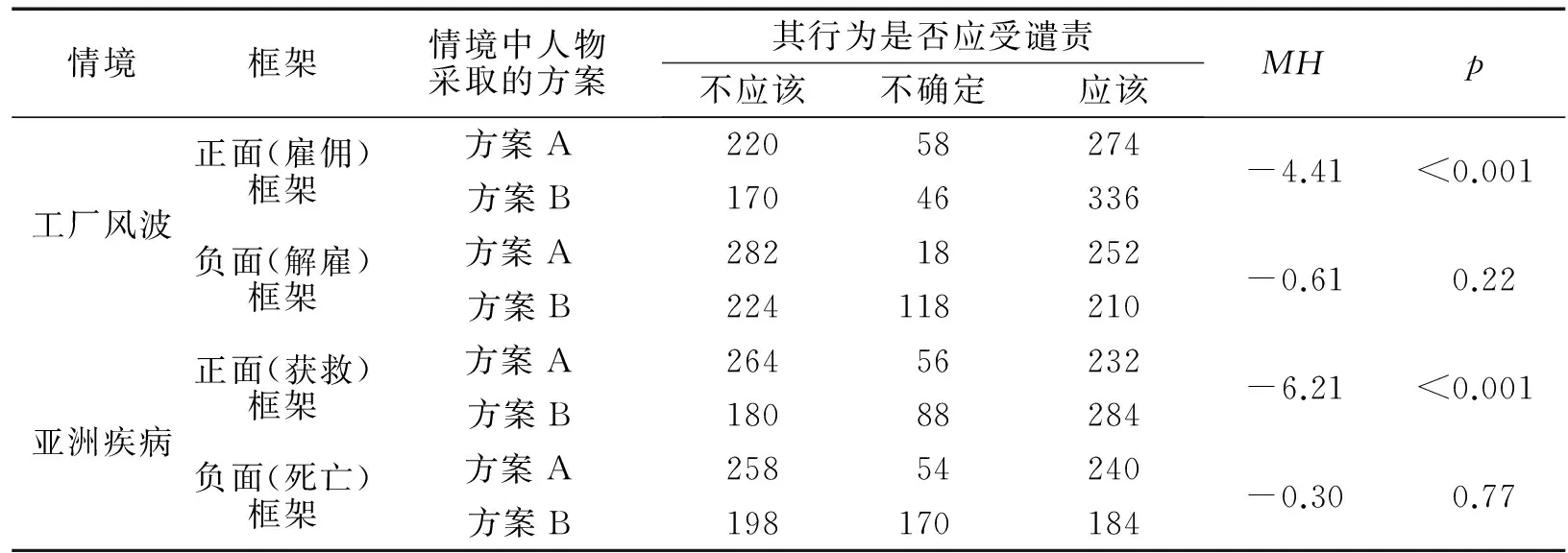

3.3 正负面框架下被试对情境中人物选择了确定性(A)或风险性方案(B)应受谴责的评价

采用边际齐性检验(Marginal Homogeneity test)分析在正负面框架下被试评价情境中人物采取确定性方案(A)或风险性方案(B)其行为应受到谴责程度的差异性,结果见表3。

表3 正负面框架下被试对情境中人物选择确定性方案(A)或风险性方案(B)应受谴责的评价

在正面框架中,被试评价若情境中人物选择风险性方案(B)则其行为更应受到谴责,差异显著,然而其效应明显小于对方案违背道德性评价。而在负面框架中,被试对情境中人物选择确定性方案或风险性方案道德上应受谴责的评价无显著差异。假设H2得证,对他人已有道德判断的评价较少受框架效应的影响,说明引发认知启动会降低框架效应。

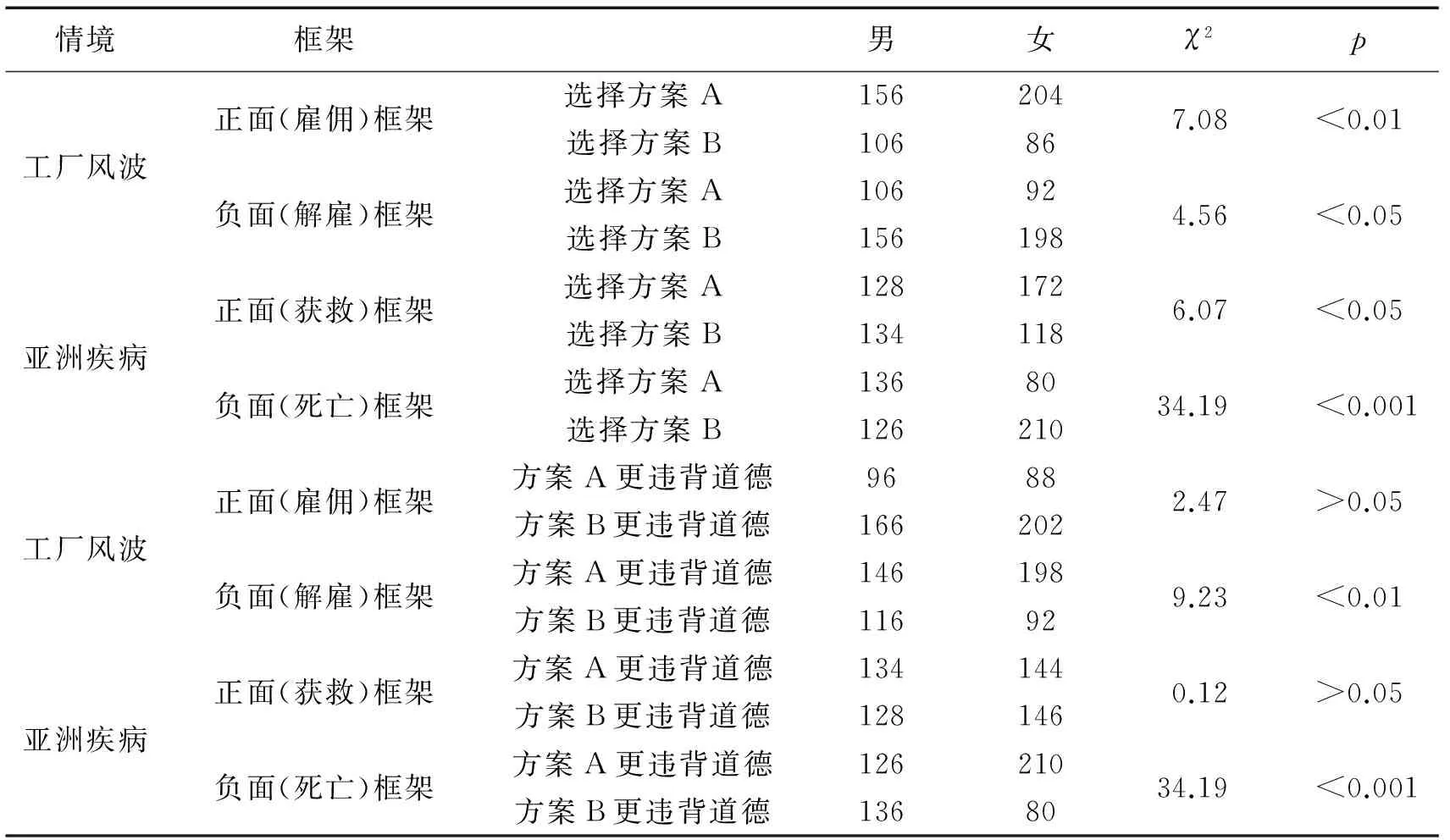

3.4 正负框架下性别差异比较

从表4可以看出,在正面框架下,女生比男生更倾向于风险规避;而在负面框架下,女生更倾向于风险寻求,假设H1c得证。在正面框架下男女生对确定性和风险性方案谁更违背道德的评价并没有显著差异,但在负面框架下女生评价确定性方案更违背道德的人数要显著多于男生。在工厂风波情境中,正面框架下,更多男生选择确定性方案,并且认为风险性方案更违背道德,在负面框架下男生在评价确定性方案和风险性方案谁应受谴责性上无显著差异。

表4 正负面框架下道德方案选择及评价确定性方案和风险性方案之道德违背性的性别差异比较

另外,从总体结果分析,亚洲疾病问题在各效应上均未表现出更明显的模式,假设H1d未能得证。

4 讨论

4.1 所得结果讨论

本研究以工厂风波和亚洲疾病问题为实验情境,研究了道德判断过程中的框架效应及不同框架下个体对行为者道德行为违背道德性和可谴责性的评价。结果支持了假设H1a、H1b和H1c,未能支持H1d,部分支持了H2。即,第一,在面临道德情境时,在正面框架下个体倾向于风险规避,在负面框架下个体倾向于风险寻求。结果与已有的研究一致,与道德无关的道德情境的表述方式的确影响着人们的道德判断(Demareecotton,2014;Kahneman & Tversky,1981;Petrinovich & O’Neill,1996)。第二,在正面框架下被试倾向于评价风险性方案更违背道德,在负面框架下则认为确定性方案更违背道德,即被试在正负面框架下对确定性方案或风险性方案的违背道德性评价是与其道德行为选择保持一致的。第三,女生在正面框架下表现出更高的风险规避,在负面框架下表现出更高的风险寻求。结果与Huang和Wang(2010)的研究结果一致,即女性更容易受消极框架信息的影响。他们解释认为这是由于男女性不同的社会角色而引致了深层认知加工过程的不同,然而,从本研究结果看,女生可能采用了更为直觉化的道德判断模式。第四,在亚洲疾病情境中,被试的道德判断并不比工厂风波表现的更为极端,假设H1d未能得证。可解释如下:首先,亚洲疾病情境虽关涉到生死问题,但医生并未主动作出违背道德的行为;其次,究竟选择何种治疗方案,在中国实际社会生活中往往并不是由医生来决定的,通常医生只是提供方案,而由病人自由选择方案,最后总归是病人或家属“后果自负”。由此个体判断在正面框架下,确定性方案和风险性方案的道德违背性无显著差异也就不足为奇了。最后,当假定情境中人物已经选择了确定性或风险性方案,要求个体判断其行为是否应该受到谴责时,这时被试判断的框架效应明显减少,特别是在负面框架条件下。在正面框架下,若情境中人物选择了风险性方案,则被试认为其行为更应受到谴责;但在负面框架下,被试对情境中人物选择确定性或风险性方案在道德上应受谴责性的评价并无显著差异,结果部分支持了假设H2。因此研究结果表明,一方面在负面框架中被试自己更倾向于选择风险性方案,但另一方面对他人选择确定性或风险性方案的道德可谴责性评价并无显著差异。这也许可以说明当要求被试对情境中人物的道德决策进行评判时,基于情绪直觉的即时道德判断开始让位于基于认知的道德判断,这时个体不再是依赖直觉进行判断,而是在认知上认为两种道德选择方案是没有差别的,然而自我在选择中却因道德直觉的作用不自觉地优先选择了风险性方案。结果支持了模糊痕迹理论,即个体在道德判断时,首先是以直觉方式进行的,而对他人已有的道德判断进行评价时,则直接启动了认知过程,显然认知过程的启动降低了道德判断的框架效应。

4.2 不足与研究展望

研究虽然得出了许多有意义的结果。但仍存在一些不足。首先,虽然有关框架效应的大量研究均以大学生为被试,但仅以大学生为被试,对研究结果的推广会存在影响。其次,工厂风波和亚洲疾病问题情境虽为研究者在道德判断中常选用的经典实验情境,这类情境的选择可避免已有经验对实验数据的污染,使研究结果与已有的相关研究结果具有可比对性。然而也正是由于此类情境与日常生活的疏离,反而可能导致研究结论推广上的困难。实际生活中的道德判断会受到大量先前经验的影响,已有的道德判断典例往往会成为人们后续道德判断的基础或典范。如工厂风波中有提到“绑架”的字样,这可能会激活人们有关“绑架”类实例的记忆,从而影响道德判断结果。虽然研究中被试并未评价工厂风波中方案B(带有“绑架”字眼)更违背道德,但若能采用更符合日常实际的道德情境会更有助于理解道德框架效应的实际发生机制。再次,研究未能探讨内外群体差异对道德判断框架效应的影响。已有研究发现道德判断除了具有自动化和情感化的特点,且受利己主义偏见(self-interest bias)(Bocian & Wojciszke,2014)和内群体互惠(ingroup favoritism)(王芃,王忠军,李松锴,2013)的影响,当道德规则违背者受观察者喜爱时其偏见尤为明显,而当道德规则违背者为观察者所憎恶时,这种利己主义偏见便会消失。当个体做出违背道德的事件时,若观察者的利益与之一致,则观察者对此行为进行道德判断时,与相似非道德行为相比,观察者更可能认为此行为是道德的(Polman & Ruttan,2012),研究者将此称之为道德的伪善性(moral hypocrisy,Lammers,Stapel,& Galinsky,2010)。另外,很显然若道德判断者自身为情境中所涉的内群体中的一员,则内群体的问题更易引发人们的情绪反应,其道德直觉判断因此可能更为明显。若实验情境后的问题设置为“假若你是医生(或病人或工厂经理或雇员)……”,则会否因角色的改变导致内群体特征的变化而产生不同的道德选择偏好和道德选择判断差异呢?若研究直接以医生或工人群体为被试,结果是否会不同呢?这值得未来研究的进一步关注。研究中还有一些值得深入的问题,如除正负面道德属性框架外,其他类型的道德框架会有何种效应;另外,框架效应受到个性特征的影响,不同个体特征对不同类型的框架会产生何种影响等,均有待进一步研究。

5 结论

(1)道德判断存在框架效应,在正面框架下个体倾向于选择确定性方案,并评价风险性方案更违背道德;在负面框架下倾向于选择风险性方案,并评价确定性方案更违背道德。

(2)道德情境中人物选择确定性或风险性方案道德之可谴责性评价与确定性或风险性方案本身之道德违背性评价判断存在不一致性,在正面框架下,若情境中人物选择风险性方案,个体判断其行为更应受到谴责;但在负面框架下,对情境中人物选择确定性方案和风险性方案在道德上应受谴责性评价并无显著差异。

(3)道德判断框架效应存在性别差异,负面框架下女性更为风险寻求。

段锦云,曹忠良,娄玮瑜.(2008).框架效应及其认知机制的研究进展.应用心理学,4,378-384.

段锦云,卢志巍,张涵碧.(2016).权力感对风险决策框架效应的影响.心理科学,39(2),412-417.

段锦云,朱月龙,陈婧.(2013).心理距离对风险决策框架效应的影响.心理科学,36(6),1404-1407.

邓颖,徐富明,李欧,史燕伟,刘程浩.(2016).社会偏好中的框架效应.心理科学进展,24(4),622-632.

王芃,王忠军,李松锴.(2013).好人也会做坏事:有限道德视角下的不道德行为.心理科学进展,21(8),1502-1511.

钟毅平,陈海洪.(2013).心理距离对道德行为判断的影响.心理学探新,33(1),43-46.

钟毅平,陈文龙.(2012).心理距离对不道德行为判断的影响.湖南师范大学(教育科学学报),11(2),96-99.

Bocian,K.,& Wojciszke,B.(2014).Self-interest bias in moral judgments of others’ actions.Personality&SocialPsychologyBulletin,40(7),898-909.

Demareecotton,J.(2014).Do framing effects make moral intuitions unreliable?PhilosophicalPsychology,29(1),1-22.

Evans,N.,& Levinson,S.(2009).The myth of language universals:Language diversity and its importance for cognitive science.BrainandBehavioralSciences,32,429-448.

Frisch,D.(1993).Reasons for framing effects.OrganizationalBehavior&HumanDecisionProcesses,54(3),399-429.

Greene,J.D.(2014).Beyond point-and-shoot morality:Why cognitive(neuro)science matters for ethics.Ethics,124(4),695-726.

Haidt,J.,& Baron,J.(1996).Social roles and the moral judgment of acts and omissions.EuropeanJournalofSocialPsychology,26,201-218.

Huang,Y.,& Wang,L.(2010).Sex differences in framing effects across task domain.Personality&IndividualDifferences,48(5),649-653.

Johnson,J.G.,Wilke,A.,& Weber,E.U.(2004).Beyond a trait view of risk taking:A domain-specific scale measuring risk perceptions,expected benefits,and perceived-risk attitudes in german-speaking populations.PolishPsychologicalBulletin,35(3),153-172.

Lammers,J.,Stapel,D.A.,& Galinsky,A.D.(2010).Power increases hypocrisy:Moralizing in reasoning,immorality in behavior.PsychologicalScience,21(5),737-744.

Petrinovich,L.,& O’Neill,P.(1996).Influence of wording and framing effects on moral intuitions.Ethology&Sociobiology,17(3),145-171.

Polman,E.,& Ruttan,R.L.(2012).Effects of anger,guilt,and envy on moral hypocrisy.Personality&SocialPsychologyBulletin,38(1),129-139.

Rai,T.,& Holyoak,K.(2010).Moral principles or consumer preferences?Alternative framings of the trolley problem.CognitiveScience,34,311-321.

Reyna,V.F.,Chick,C.F.,Corbin,J.C.,& Hsia,A.N.(2013).Developmental reversals in risky decision making:Intelligence agents show larger decision biases than college students.PsychologicalScience,25(1),76-84.

Sinott-Armstrong,W.(2008).Framing moral intuitions.In W.Sinott-Armstrong(Ed.),Moralpsychology,Vol.2.Thecognitivescienceofmorality(pp.47-76).Cambridge,MA:MIT Press.

Tversky,A.,& Kahneman,D.(1981).The framing of decisions and the psychology of choice.Science,211,453-458.

Van Berkum,J.J.,Holleman,B.,Nieuwland,M.,Otten,M.,& Murre,J.(2009).Right or wrong?The brain’s fast response to morally objectionable statements.PsychologicalScience,20(9),1092-1099.

Wang,X.T.(1996).Framing effects:Dynamics and task domains.OrganizationalBehavior&HumanDecisionProcesses,68(2),145-157.

Weber,E.U.,Blais,A.R.,& Betz,N.E.(2002).A domain-specific risk-attitude scale:Measuring risk perceptions and risk behaviors.JournalofBehavioralDecisionMaking,15(4),263-290.