来源检测对表象引发的错误记忆的影响

2018-03-01张积家

张 霞,刘 鸣,张积家

(1.广东财经大学应用心理学系,广州 510320;2.华南师范大学心理学院,广州 510631;3.中国人民大学心理学系,北京 100872)

1 引言

错误记忆是指人们对过去事件的报告偏离事实(杨治良,2009)。研究表明,表象可以导致错误记忆,人们容易将表象过的事件当作发生过的事件(杨治良,2009;张霞,刘鸣,张积家,2013)。表象加工水平是编码阶段影响错误记忆的因素。深的表象加工水平能够抑制诱饵词产生较大激活,进而减少错误记忆发生(张霞,刘鸣,张积家,2015)。来源检测也影响记忆提取。来源检测是对记忆、知识和信念的来源进行判断的过程。来源检测理论认为,错误记忆是由于来源检测失败导致。记忆来源之间的知觉相似性或语义相似性会增加混淆,进而导致更多的来源检测错误。人对不同来源材料的记忆具有不同特征,如对外部事物的编码具有丰富的知觉信息(特征和属性)和背景信息(发生时间和地点)。对内部产生事件的编码(如表象)包括用于编码此事件的认知操作信息。如果增加与记忆有关的认知操作信息,就能比较容易地将外部事件的记忆和内部事件的记忆区分开来,从而作出准确的来源检测(Johnson,2006;Henkel & Carbuto,2008;张霞,刘鸣,张积家,2015)。因此,加强来源检测可以减少错误记忆。在来源检测理论基础上,Foley等提出了表象激活假设(Imaginal Activation Hypothesis)来解释表象对错误记忆的影响,认为表象可以激活(或重构)记忆中的完整形式,个体容易将表象误认为是对图片的记忆,错误地报告他们见过相应图片(Foley,Cowan,Schlemmer,& Belser-Ehrlich,2012;Foley,Foy,Schlemmer,& Belser-Ehrlich,2010)。

Hicks和Marsh(1999)采用DRM范式考察来源检测对错误回忆的影响,发现当检测内部和外部的项目时,可以降低对关键诱词的错误回忆;当来源变得不易区分(内部-内部来源或外部-外部来源)时,来源检测对错误回忆的影响消失。Hicks和Marsh(2001)发现,被试在源检测中对关键诱词的错误再认率显著高于在再认中。这说明,降低错误回忆的条件对错误再认具有不同影响。Johnson等(1994)比较不同测试任务的记忆效果,发现再认的记忆正确率显著高于现实性检测,与观察编码项目比,被试更能快而准确地区分出想象编码项目。然而,Johansson等(2002)运用同样范式,发现想象编码与观察编码的再认成绩与来源检测成绩未表现出差异。但反应时分析却表明,在来源检测中,被试做出正确肯定判断比在再认中慢。Senkfor和Van Petten(1998)、Van Petten等(2000)发现,提取项目来源信息需要更多时间。

根据来源检测理论,加强来源检测可以减少错误记忆。但是,研究的结果却不一致。来源检测能否减少由表象激活引发的错误记忆?值得研究。Schacter和Addis(2007)指出,记忆以重构而非复制的方式存在。考察来源检测对表象引发的错误记忆的影响有助于揭示错误记忆的产生机制。在司法实践中,目击证人的证词也要求有审慎的记忆来源判断。

2 方法

2.1 被试

52名本科生,男24名,女28名,平均年龄为19岁(年龄范围为18岁~20岁),视力正常或矫正视力正常。随机分为再认组和源检测组,每组26人。被试未参加过类似的实验。

2.2 材料

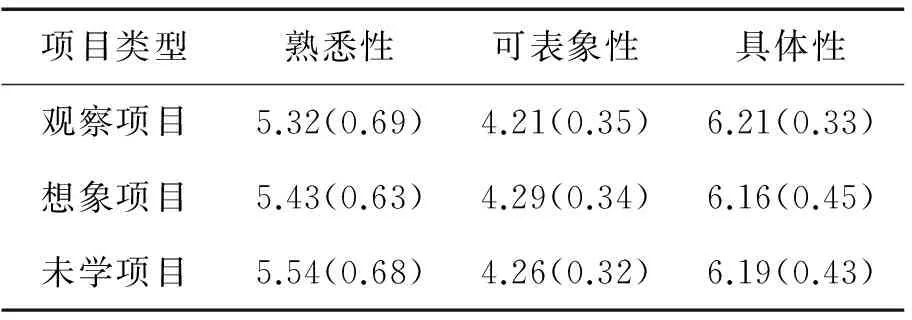

学习阶段呈现120个词和60副图片,60个词在词呈现后呈现所指物体图片,另外60个词在词呈现后不伴随图片,而是呈现空白方框;测试阶段呈现180个词,60个词在学习中伴随图片呈现,60个词在学习中不伴随图片呈现,60个词未在学习阶段呈现。图片来自张清芳等(2003)修订的标准化黑白线条图片。图片呈现在屏幕上,距离被试眼睛75cm,图片水平视角为10.8°,垂直视角为9.4°。词以黑色48号宋体呈现,水平视角为2.6°,垂直视角为1.3°。实验前,28名大学生做材料熟悉性评定,30名大学生做可表象性和具体性评定。结果见表1。不同类型项目的平均熟悉性、平均可表象性和平均具体性分数差异均不显著,F熟悉性(2,177)=1.67,p>0.05,F可表象性(2,177)=0.86,p>0.05;F具体性(2,177)=0.25,p>0.05。观察项目、想象项目和未学项目的平均字数分别为2.37、2.27和2.20,差异不显著,F(2,177)=1.81,p>0.05。

表1 词语的熟悉性、可表象性和具体性的评定结果

注:括号内数字为标准差,下同。

2.3 设计

2(测试任务:源检测/再认)×3(学习项目类型:观察项目/想象项目/未学项目)两因素混合实验设计。测试任务为被试间变量,学习项目类型为被试内变量。因变量为不同测试任务下不同类型项目的再认成绩和反应时。

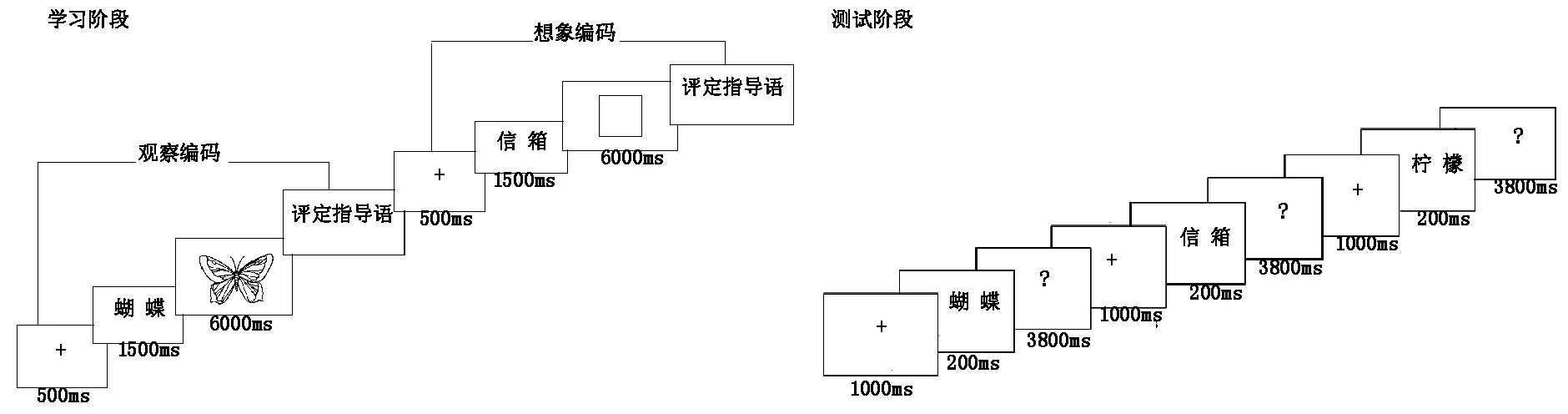

2.4 程序

采用E-prime软件(Version 1.2)编程。材料通过计算机呈现。采用“学习-再认”模式。学习前不告诉被试随后要测试,只告知实验是图片评定和视觉想象,为今后研究选择材料。

图1 实验流程图

(1)学习阶段:首先在计算机屏幕中央呈现词。60个词在词呈现后呈现词所指物体图片,要求从审美角度和图片生动程度评定图片对词所指物体的代表性程度。评定分为三个等级:代表性低、代表性一般和代表性高。图片呈现后,呈现评定指导语,要求做出评定并按键反应。另外60个词在词呈现后不伴随图片呈现,呈现一空白方框。要求想象词所指物体的黑白线条图,并将想象的黑白线条图投射在屏幕的空白方框内。要求从审美角度和表象清晰度评定想象的形象对词所指物体的代表性程度。评定亦分为三个等级:代表性低、代表性一般和代表性高。空白方框呈现后,要求被试做出评定并按键判断。伴随图片呈现的词和单独呈现的词在被试间平衡。将120个词和120幅黑白线条图片分成2个学习系列(A和B),120个词和60副黑白线条图组成学习系列A,120个词和另外60副黑白线条图组成学习系列B,半数被试学习A系列,半数被试学习B系列。

(2)分心作业:让被试完成连续心算任务。屏幕上呈现数字“2043”,要求进行3分钟的倒减3运算,以阻止对刚学过项目复述。

(3)测试阶段:采用突然记忆测试。随机呈现180个词,60个词在学习中伴随图片呈现,60个词在学习中未伴随图片呈现,60个词未在学习阶段呈现。再认组判断测试词是否见过,见过按“J”键(键盘上标记为“是”),未见过按“F”键(键盘上标记为“否”)。源检测组判断测试词是“见过”、“想象过”或“没见过”。见过按“J”键(键盘上标记为“见过”),想象过按“I”键(键盘上标记为“想象过”),如词语未在学习阶段呈现,按“F”键(键盘上标记为“没见过”)。

学习阶段分为3个区间,每一区间呈现40个词;测试阶段为3个区间,每一区间呈现60个词。学习阶段和测试阶段呈现的词在熟悉性、表象性、具体性做了平衡。流程图见图1。

3 结果与分析

3.1 再认指标分析

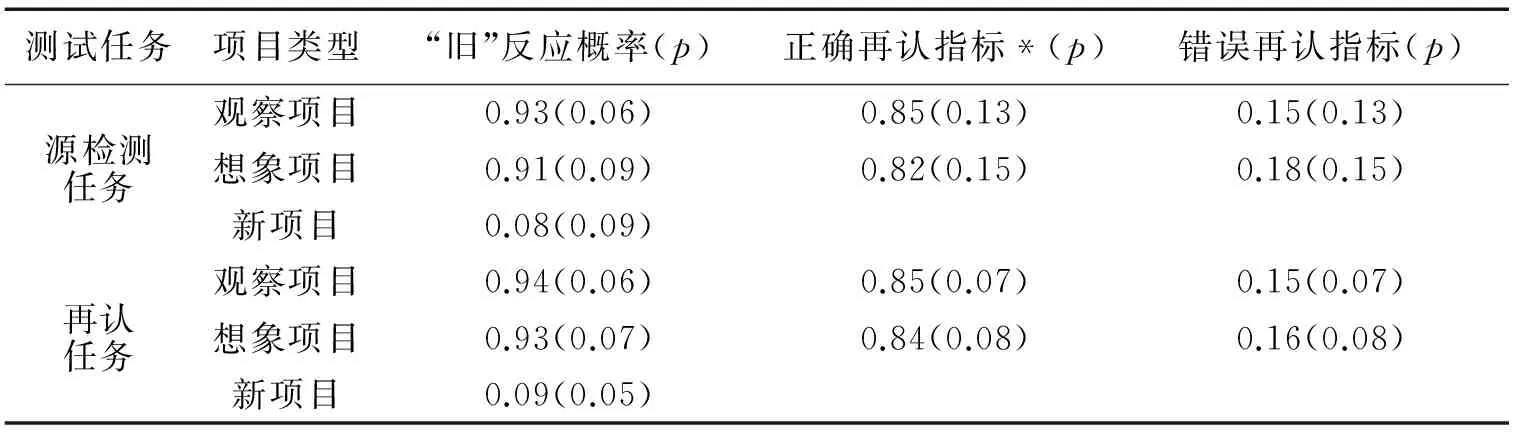

表2 不同测试任务下不同类型项目的再认成绩

注:*正确再认指标=p(正确“旧”反应)-p(虚报)

再认结果见表2。对不同测试任务下不同类型项目的错误再认指标进行2(测试任务:源检测/再认)×2(项目类型:观察项目/想象项目)两因素混合方差分析。测试任务的主效应不显著,F(1,50)=0.01,p>0.05。项目类型的主效应显著,F(1,50)=4.36,p<0.05,ηp2=0.08,对想象项目的错误再认指标显著高于对观察项目,p<0.05。测试任务与项目类型的交互作用不显著,F(1,50)=1.05,p>0.05。

3.2 反应时分析

表3 不同测试任务下不同项目类型正确记忆的反应时(ms)

反应时结果见表3。对不同测试任务下不同类型项目正确记忆的反应时进行2(测试任务:源检测/再认)×3(项目类型:观察项目/想象项目/新项目)两因素混合方差分析。测试任务的主效应非常显著,F(1,50)=94.23,p<0.001,ηp2=0.65。项目类型的主效应显著,F(2,100)=6.73,p<0.01,ηp2=0.12。测试任务与项目类型的交互作用显著,F(2,100)=62.59,p<0.001,ηp2=0.56。简单效应分析表明,在源检测中,对三类项目正确记忆的反应时差异显著,F(2,100)=20.46,p<0.001;在再认中,对三类项目正确记忆的反应时差异亦显著,F(2,100)=40.88,p<0.001。比较发现,在源检测中,正确拒绝新项目(M=912mm)显著快于正确再认观察项目(M=1022mm)和想象项目(M=1110mm),ps<0.001,正确再认观察项目(M=1022mm)显著快于正确再认想象项目(M=1110mm),p<0.001。在再认中,正确再认观察项目(M=615mm)显著快于正确拒绝新项目(M=765mm),p<0.001,正确再认想象项目(M=638mm)显著快于正确拒绝新项目(M=765mm),p<0.001,正确再认观察项目与正确再认想象项目的反应时差异不显著,p>0.05。简单效应分析还发现,无论是正确拒绝新项目,还是正确再认观察项目和想像项目,在源检测任务下反应时均显著长于再认任务时,F(1,50)=10.94,p<0.01,F(1,50)=104.53,p<0.001,F(1,50)=198.73,p<0.001。

4 讨论

根据来源检测框架(Johnson,Hashtroudi,& Lindsay,1993),错误记忆由来源检测失败导致。来源检测基于与判断过程有关的记忆特征,最重要的是在记忆形成中的知觉信息、背景信息、语义细节、情感信息和认知操作。认知操作是指在事件发生时的认知过程,包括推理、记忆、推论、想象等。这些不同来源的记忆特征在数量上有差异,记忆特征与表征特定来源的激活图式之间匹配程度不同,是来源检测决策的依据。来源检测框架认为,对不同来源材料的记忆具有不同特征。对外部事物编码具有丰富的知觉信息和背景信息,对内部事件编码(如表象)包括许多用于编码此事件的认知操作信息。如果增加与记忆有关的认知操作信息,就能容易地将对外部产生事件的记忆和对内部产生事件的记忆区分开来,作出准确的来源检测(Johnson,2006;Henkel & Carbuto,2008;张霞,刘鸣,张积家,2015)。对不同特征的评估可以区分不同来源的记忆。例如,如果知觉细节丰富、生动,个体就认为这个事件是经历过的而不仅仅是想象。相反,如果知觉细节匾乏,却有与想象一致的认知操作,就可以推论得出这个事件未真正发生。根据该理论,加强来源检测,可以减少错误记忆发生。Hicks和Marsh(1999)指出,来源检测可以降低对关键诱词的错误回忆。Johnson等(1994)发现,再认的记忆正确率显著高于现实性检测,且与观察编码比,被试能更快而准确地区分出想象编码的项目。研究者指出,熟悉感足以让被试再认,但做出正确来源判断却需要更多信息或不同类型的信息。这导致在两种测试任务下的记忆效果有差异。与Johnson等(1994)的结果不同,Johansson等(2002)发现,想象编码与观察编码的再认成绩与来源检测成绩未表现出差异。研究还发现,与再认比,当任务为现实性检测时,被试更能准确地区分出项目来源。

与上述研究不同,研究显示,再认与源检测的错误再认率差异不显著。这一结果与Lundstrom等(2005)的结果一致;对想象项目的错误再认率高于对观察项目,与Conway等(2003)的研究一致。这说明,表象导致错误记忆发生,但加强来源检测并不能削弱表象引发的错误记忆。在Foley等提出错误记忆的表象激活假设(Foley et al.,2012;Foley et al.,2010)基础上,结合源激活混淆模型(Ayers & Reder,1998),笔者用“表象激活混淆假设”(Activation of Imagery Confusing Hypothesis,AICH)来解释这一结果。根据表象激活混淆假设,虽然人们可以用表象作为信息表征方式,却无法直接获取与之联系的激活路径。人们只能推测表象激活的来源。当个体混淆了表象激活来源时,错误记忆就发生了(张霞,刘鸣,张积家,2015;张霞,2016;张霞,刘鸣,张积家,2017)。在想象编码时,表象操作激活(或重构)记忆中该对象的完整形式,这些形象在提取阶段重新激活,被试又无法获取表象的激活路径,就会努力地寻求表象激活的来源,以确定表象激活是源于表象操作还是源于对图片记忆。表象激活能使被编码事件具有更多的认知操作,而认知操作会使知觉细节清晰化,清晰化的知觉细节又使被试混淆了形象来源,导致随后的错误再认。

在源检测条件做出正确肯定判断要比在再认条件慢。一个可能解释是源检测要求被试仔细地检测记忆内容,使得被试要花更多时间思考相关信息。Senkfor和Van Petten(1998)以及Van Petten等(2000)的研究显示,提取再认项目的来源信息需要更多加工时间。这表明,源检测依赖耗时的系统记忆提取过程,系统的加工更多地使用策略,加工慢,目的性强,依赖于支持信息的提取、注意、发现联系和推理。司法实践表明,源检测包含更多的策略加工,如支持记忆的线索的搜索、有用信息的提取、标准的设置等,使判断倾向于更慢、更精细等(梁九清,刘爱伦,2004)。研究还发现,在源检测条件对观察项目的正确再认显著快于对想象项目,但在再认条件对观察项目与想象项目的正确再认反应时差异不显著。运用来源检测理论可以这样解释:在源检测条件,在语境、语义和情感信息方面,观察编码项目与想象编码项目并无显著差异,差异主要体现在:(1)想象编码项目有更多的认知操作信息,观察编码项目有更多的知觉细节;(2)想象编码项目比观察编码项目有更少的视觉细节信息。因此,在再认测试中,提取想象编码项目比提取观察编码项目困难,因而需要更多提取时间。

5 结论

(1)表象可以导致错误记忆发生。加强来源检测并不能削弱由表象引发的错误记忆。

(2)源检测任务依赖于耗时的系统提取过程。与观察项目比,想象项目具有较少的视觉细节,提取想象编码项目比提取观察项目困难,需要更多时间。

梁九清,刘爱伦.(2004).记忆源检测研究综述.心理学探新,24(2),43-47.

杨治良.(2009).记忆的探索.北京:北京师范大学出版社.

张清芳,杨玉芳.(2003).影响图画命名时间的因素.心理学报,35,447-454.

张霞,刘鸣,张积家.(2013).视觉表象与错误记忆关系:范式与研究展望.华南师范大学学报(社会科学版),3,38-42.

张霞,刘鸣,张积家.(2015).表象加工水平对错误记忆的影响.心理学探新,35(2),130-134.

张霞.(2016).表象激活混淆与错误记忆的关系——来自ERP研究的证据.心理学探新,36(4),310-317.

张霞,刘鸣,张积家.(2017).表象编码方式影响错误记忆的研究.心理学探新,37(1),12-16.

Ayers,J.,& Reder,L.M.(1998).A theoretical review of the misinformation effect:Predictions from an activation-based memory model.PsychonomicBulletin&Review,5,1-21.

Conway,M.A.,Pleydell-Pearce,C.W.,Whitecross,S.E.,& Sharpe,H.(2003).Neurophysiological correlates of memory for experienced and imagined events.NeuroPsychologia,41,334-340.

Foley,M.A.,Cowan,E.,Schlemmer,E.,& Belser-Ehrlich.(2012).Acts of generating and their sources:Predicting the effects of imagery encoding on false recognition errors.Memory,20,384-399.

Foley,M.A.,Foy,J.,Schlemmer,E.,& Belser-Ehrlich,J.(2010).Imagery encoding and false recognition errors:Examining the role of imagery process and imagery content on source misattributions.Memory,18,801-821.

Henkel,L.A.,& Carbuto,M.(2008).How source misattributions arise from verbalization,mental imagery,and pictures.In M.Kelley(Ed.),Appliedmemory.Hauppauge,NY:Nova Science Publishers.

Hicks,J.L.,& Marsh,R.L.(1999).Attempts to reduce the incidence of false recall with source monitoring.JournalofExperimentalPsychology:Learning,MemoryandCognition,25(5),1195-1209.

Hicks,J.L.,& Marsh,R.L.(2001).False recognition occurs more frequently during source identification than during old-new recognition.JournalofExperimentalPsychology:Learning,MemoryandCognition,27,375-383.

Johansson,M.,Stenberg,G.,Lindgren,M.,& Rosén,I.(2002).Memory for perceived and imagined pictures—an event-related potential study.Neuropsychologia,40,986-1002.

Johnson,M.K.(2006).Memory and reality.AmericanPsychologist,61,760-771.

Johnson,M.K.,Hashtroudi,S.,& Lindsay,D.S.(1993).Source monitoring.PsychologicalBulletin,114(1),3-28.

Johnson,M.K.,Kounios,J.,& Reeder,J.A.(1994).Time-course studies of reality monitoring and recognition.JournalofExperimentalPsychology:Learning,MemoryandCognition,20(6),1409-1419.

Lundstrom,B.N.,Ingvar,M.,& Petersson,K.M.(2005).The role of precuneus and left inferior frontal cortex during source memory episodic retrieval.NeuroImage,27,824-834.

Schacter,D.L.,& Addis,D.R.(2007).Constructive memory:The ghosts of past and future.Nature,455,27.

Senkfor,A.J.,& Van Petten,C.(1998).Who said what?An event-related potential investigation of source and item-memory.JournalofExperimentalPsychology:Learning,Memory,andCognition,24,1005-1025.

Van Petten,C.,Senkfor,A.J.,& Newberg,W.M.(2000).Memory for drawings in locations:Spatial source-memory and event-related potentials.Psychophysiology,37,551-564.